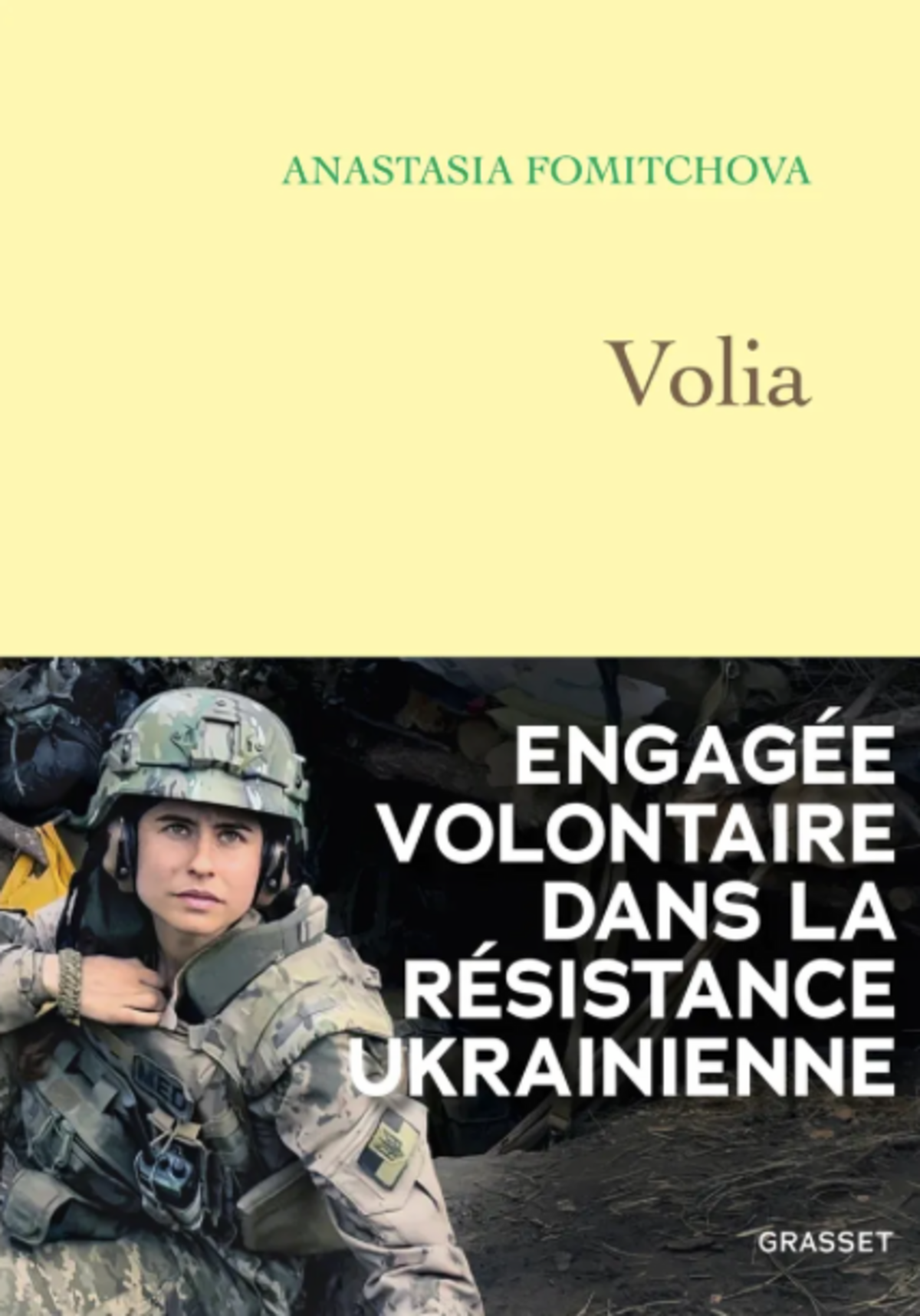

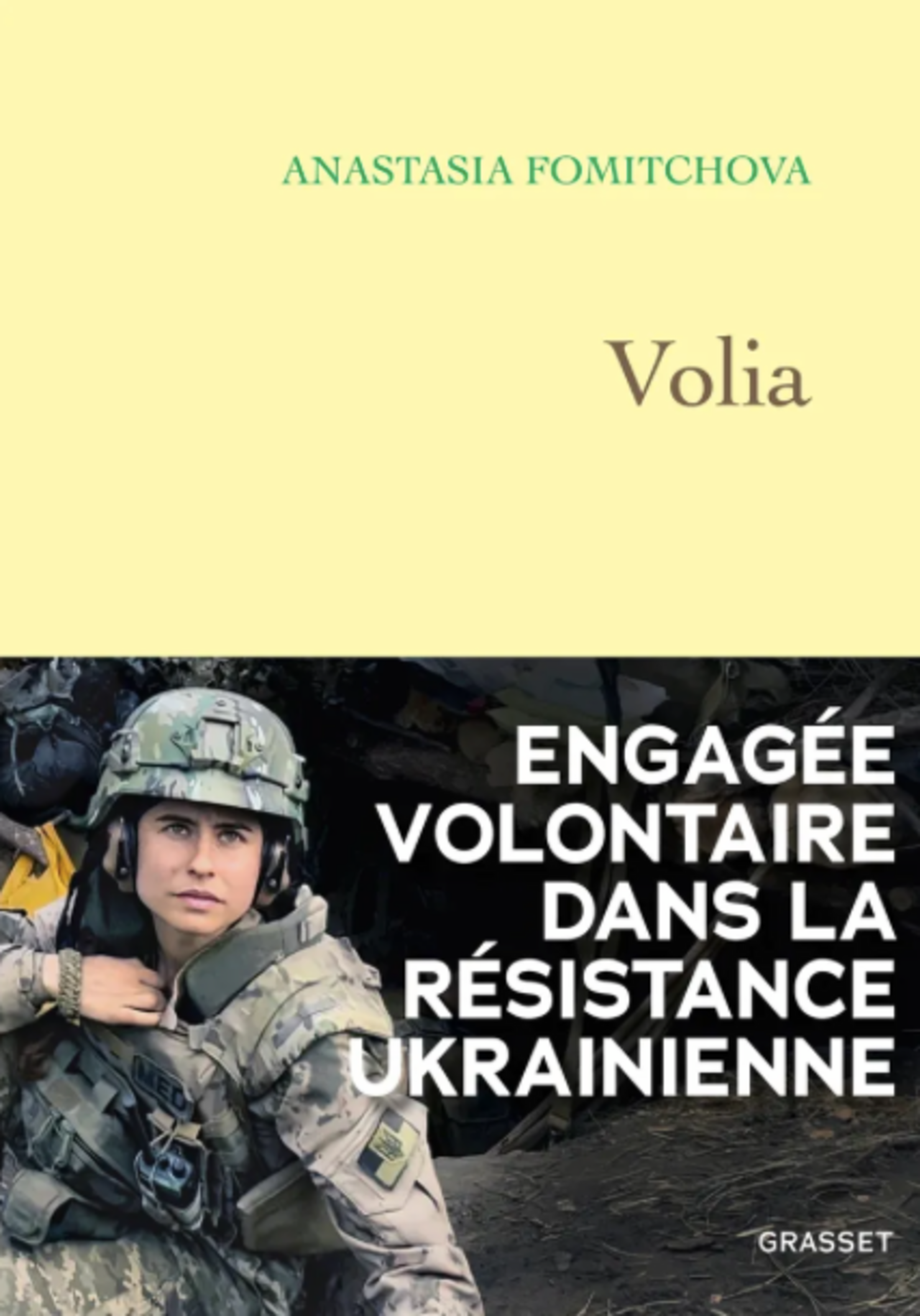

Volia, Anastasia Fomitchova, Grasset, 2025, 280 pages

« Parce que nous sommes de moins en moins nombreux à pouvoir raconter 2022 », répond Anastasia Fomitchova lorsqu’on lui demande pourquoi il est essentiel de témoigner de la guerre en Ukraine. Née en Ukraine, l'autrice grandit en France et étudie à Paris où elle entreprend un doctorat en sciences politiques sur les recompositions de l’État ukrainien depuis 2014. Ne pas avoir pu manifester lors de la Révolution de la dignité (Euromaïdan) fut pour elle un profond déchirement. Dès 2017, elle s’engage dans la défense ukrainienne au sein du bataillon des Hospitaliers, unité de volontaires qui maintient les blessés en vie entre la ligne de front et les hôpitaux. Après avoir connu la guerre du Donbass, elle reprend les armes le 24 février 2022, au lendemain de l’invasion à grande échelle, quittant Paris en bus depuis la station Chevaleret pour rejoindre l’Ukraine.

Pour Anastasia, comme pour tant d’Ukrainiens, l’engagement est un impératif moral car « nous n’avions pas le choix ». Comme pour de nombreux Ukrainiens, le 24 février 2022 marque le basculement d’un monde, la plupart des combattants dans l’armée sont d’anciens civils tout comme l’autrice.

- Un témoignage intime, un récit collectif

Son récit met en lumière la guerre à hauteur d’être humain, loin des chiffres et des discours. À travers l’histoire de sa famille, le détail de ses missions et de ses sentiments, elle nous fait saisir les ravages physiques et psychologiques du conflit. Elle évoque la peur permanente, la fatigue extrême, le stress, les odeurs, le manque de matériel et de sommeil, mais aussi la solidarité et la camaraderie qui soudent les combattants. De Boutcha à Irpin, de Severodonetsk à Kherson, elle raconte son quotidien de femme au front, ses gestes pour sauver des vies sous les bombes, la perte des camarades, le choc du premier mort et des amputations que l’on ne compte plus. Ce regard personnel rend la tragédie ukrainienne plus palpable, plus compréhensible. Il souligne aussi le décalage entre les réalités du front et l’apparente normalité du monde d’avant, celui des terrasses parisiennes : « en dehors de nos frontières, le monde n’a pas basculé ».

Parsemé de vers de Taras Chevtchenko, ce récit plonge aussi dans l’âme collective ukrainienne. La guerre est une expérience partagée. Dans les tranchées, on parle à la fois russe et ukrainien, les civils contribuent au soutien de l’armée, on s’habitue aux alertes, aux coupures d’électricité, aux traumatismes. Le deuil est omniprésent dans la société ukrainienne et toutes les familles sont touchées. Les drapeaux et les commémorations emplissent l’espace public et la mémoire collective.

Agrandissement : Illustration 1

- Un appel à regarder la guerre en face

La puissance du livre réside aussi dans sa dimension analytique. Forte de sa formation de chercheuse en sciences sociales, Anastasia Fomitchova met en perspective son expérience avec de riches analyses. Elle rappelle la longue domination russe, les falsifications de l’histoire, la propagande du Kremlin qui, depuis 2014, justifie l’invasion par le mythe d’un “coup d’État fasciste” ou d’un “génocide” des russophones. Elle montre comment la guerre actuelle s’enracine dans une continuité coloniale et impérialiste. Par ailleurs, les chapitres, non chronologiques, alternent entre 2014 et 2022 pour mieux souligner cette guerre continue imposée aux Ukrainiens par la Russie. C'est pourquoi ce livre est aussi une bonne entrée pour comprendre le contexte historique, social et politique de l'Ukraine.

Enfin, sur le plan militaire et diplomatique, elle dénonce les lenteurs occidentales qui ont des conséquences mortelles :

“Quand on n’est pas confronté directement à la guerre, à la chair à vif et aux membres arrachés, à la mort de ses amis, on pense qu’elle peut être remportée par des déclarations, des discours, des accords écrits. Mais nous ne gagnerons pas cette guerre simplement avec des mots, des sommets et des morceaux de papier.”

À rebours des débats sans fins sur les chaînes d’information en continu, des analyses géopolitiques et des chiffres déracinées, Volia donne à entendre une voix de l’intérieur, celle d’une femme, d’une Ukrainienne, d’une Européenne qui se bat pour des valeurs universelles. Ce témoignage nous invite, nous, européens, à repenser notre responsabilité historique face à l'agression russe.

Ce livre, porté par les éditions Grasset, est bien plus qu’un témoignage, c’est une parole d’utilité publique dans un moment où le soutien à l’Ukraine s’essouffle, quatre ans après le début de l’invasion à grande échelle et près de douze ans après le déclenchement de la guerre. C’est pourquoi tout européen doit connaître ce qu’est la Volia ukrainienne, ce livre en est le parfait témoin.