Même pas en rêve ! un cauchemar pareil. Un tibétain s’est immolé par le feu, mardi, et en est mort. C’est la première immolation par le feu depuis trois mois. Elle a eu lieu dans la province de Gansu, et, selon les sources proches, l’acteur de cette immolation entend, par ce geste, réitéré par des tibétaines et tibétains de tous âges et tous rangs, protester contre le régime de Pékin qui mène une politique de destruction de la culture multiséculaire du Tibet, qu’il occupe militairement, administrativement et économiquement, et à la face du monde qui n’en peut mais, se livre à une politique d’anéantissement extrêmement planifiée et qui suit son cours, de sa population.

C’est la première immolation par le feu depuis trois mois, contre le régime de Pékin dans les zones à population tibétaine en Chine, selon les sources.

Sangye Khar, un homme âgé 33 de ans, s’est donc, lui-même lui-même mis le feu aux alentours de 9h-10h devant l’entrée d’un poste de police de la municipalité d’Amchok, en Sangchu (en chinois, Xiahe) dans le comté Kanlho (Gannan), la préfecture autonome tibétaine, selon le même source.

Khar est mort "en signe de protestation contre les politiques chinoises dans les régions tibétaines" a déclaré, sous couvert d’anonymat, la source.

Au Tibet-occupé, dont les populations vivent en permanence sous la férule et la violence de la police chinoise du régime de Pékin, laisser ainsi filtrer des informations « à l’étranger » équivaut à se condamner …

Les deux dernières immolations tibétaines ont également eu lieu à proximité des stations de police.

Les autorités ont, immédiatement et selon la procédure bien huilée de la machinerie policière du régime des Hans, lorsque se produit un tel événement que le régime de pékin craint par-dessus-tout par ce qu’il révèle et dévoile, à chaque nouvelle immolation en signe de protestation, au reste du monde, d’absolument détestable et insupportable quant à la façon dont Pékin traite la population entière d’un pays dont la surface est égale à celle de deux fois l’Europe, les autorités ont, donc, mises en place les mesures extrêmement coercitives à l’encontre de la population, et procédé aux renforcements habituels de la sécurité dans Amchok et sa région, durcissement du ton, arrestations et draconien contrôle de tout type de communications, téléphones cellulaires, internat …

Mais les petits drapeaux tibétains pleins de couleurs et de signes sacrés qui flottent un peu partout aux alentours et sur les hauteurs montagneuses environnantes confient au vent qui nous les souffle à l’oreille, les nouvelles du pays et de ses habitants historiques quand bien-même internet ne fonctionnerait plus, que seraient bloquées tous les communications téléphoniques.

Et les petits drapeaux avaient confié au vent qui le rapportait :

"Quand je ai entendu parler de l'incident, j’ai appelé mes amis et je suis allé pour voir l'état de Khar, mais les autorités chinoises s’étaient déjà emparées de son corps et l’avaient mis à l'écart ".

"Peu de temps après, la présence du personnel de sécurité s’est faite sentir partout, et les effectifs de police et de l’armée ont augmenté dans la région, et des restrictions ont été imposées sur les mouvements des personnes dans la région."

« La police chinoise a essayé d'éteindre les flammes sur le corps brûlant de Khar, mais ont apparemment échoué » a également rapporté un tibétain en exil, citant ses contacts dans la région mise sous surveillance policière.

"Nous ne pouvions pas confirmer qu'il est mort sur place, mais j’ai entendu que les Chinois ont pris son corps à Labrang, au monastère, où il a été incinéré," a-t-il dit.

Une autre source locale qui a confirmé l'auto-immolation, dit que Khar était un résident du village de Chung Nyuthang, canton d’Amchok .

"Les membres de sa communauté sont principalement des agriculteurs qui dépendent de la culture de la terre», a déclaré la source qui a fourni la photo.

"Le nom de son père est Ranglo, et le nom de sa mère est Yudron."

"Toutes les lignes de communication sont désormais bloquée, et il est très difficile d'obtenir des mises à jour». Le nombre des immolés par le feu est en hausse constante et régulière. Et l’onde choc de leur nouvelle qui se répand comme une trainée de poudre sur tout le pourtour de la planète est, à chaque fois que cela se produit, d’un coût fort élevé pour Pékin, qui voit réduite à rien, voit réduite en cendres, ses tentatives continuelles de manipulation des apparences, de truquage des réalités, pour laisser accroire et penser que les choses se passent bien, pour laisser accroire et penser que la résistance de la population tibétaine à l’invasion trop longue de son pays, s’est essoufflée.

Alors que terribles chiffres à l’appui, elle perdure.

« La combustion » de Khar porte à 134 le nombre d'auto-immolations par les Tibétains qui protestaient contre la domination chinoise depuis la vague de protestations par le feu qui a commencé en 2009.

La dernière auto-immolation par le feu d’une personne tibétaine a eu lieu le 17 septembre, en la personne d’un étudiant de 22 ans qui s’est brûlé jusqu’à la mort devant un poste de police de Tsoe (Hezuo) dans le comté de la province du Gansu. En signe de protestation contre le régime chinois.Lhamo Tashi s’est immolé par le feu et a crié des slogans avant de succomber sur place à ses brûlures.

Un jour plus tôt, le 16 septembre, Konchok, âgé de 42, s’est également, lui-même, mis le feu, à proximité d'un poste de police de Gade (Gande) dans le comté de la province du Qinghai, dans la préfecture autonome (Guoluo) tibétaine de Golog, mais les Tibétains à proximité ont réussi à éteindre les flammes et à le conduire à un hôpital voisin.

Les nouvelles des auto-immolations par le feu ne peuvent parvenir que plus tardivement, en raison des mesures de répression des communications habituellement imposées par les autorités chinoises consécutives à des manifestations d'auto-immolation.

Les autorités chinoises ont renforcé les contrôles et ont effectué des opérations dans le but d’arrêter, de mettre sous séquestre toute personne en lien, en relation avec les auto-immolés, ou susceptible de l’être, de l’avoir été.

Les autorités chinoises pensent ainsi pratiquer des sortes de coupe-feu dans la population, en isolant ceux qu’ils suspectent d’on ne sait d’ailleurs pas très exactement quoi, de quelque action qui eût mis le feu aux poudres de l’insurrection constante qui couve dans tout le Tibet-occupé.

Certains ont été emprisonnés pour des périodes de 15 ans.

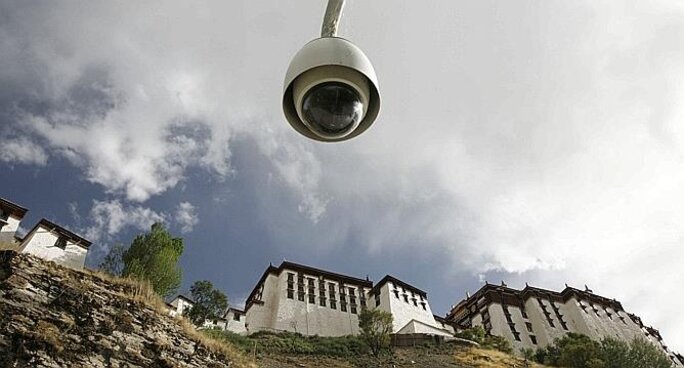

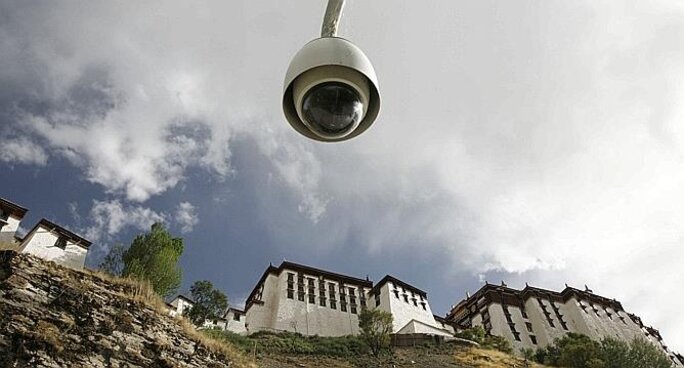

Agrandissement : Illustration 2

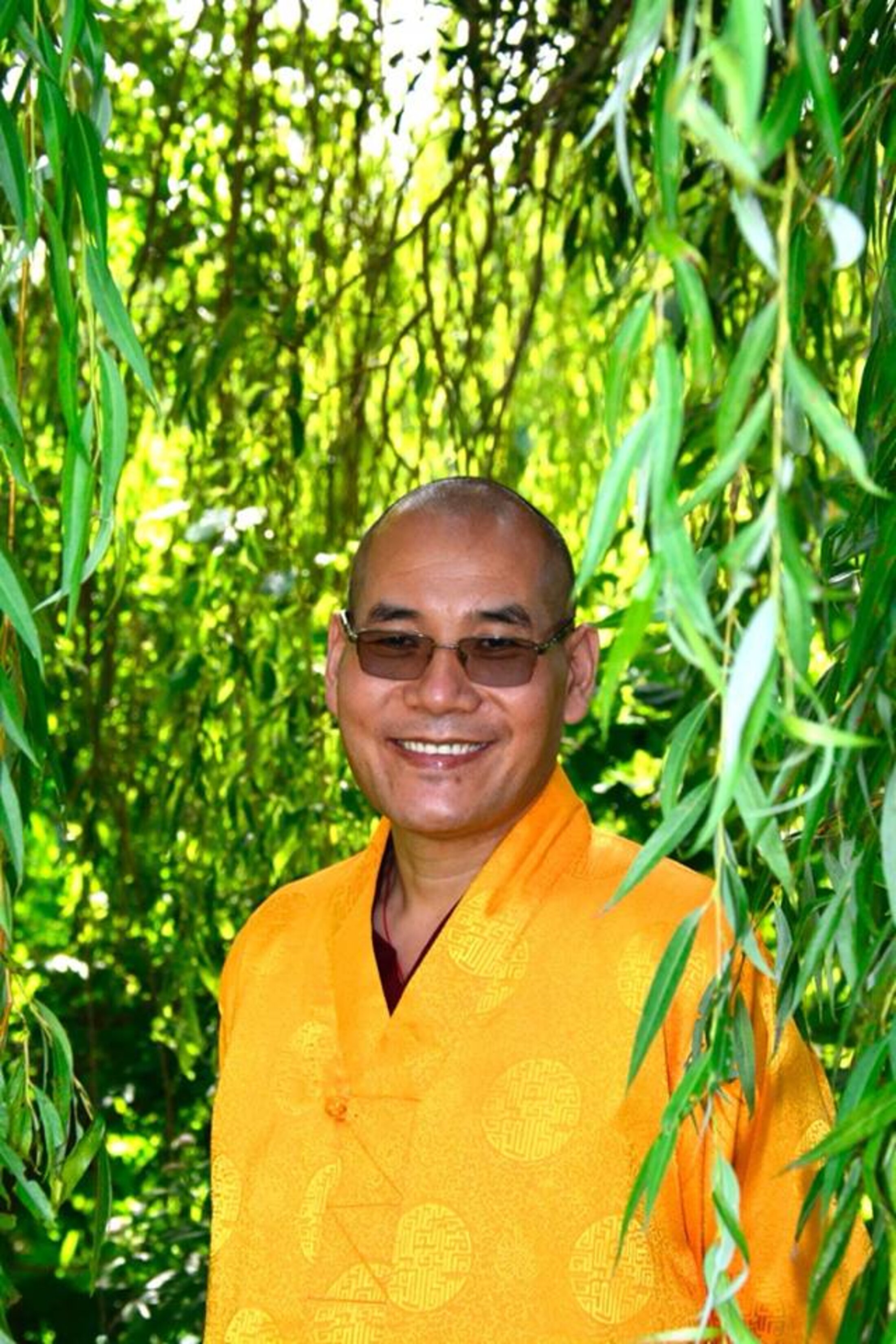

« Le bouddhisme a 2500 ans, le colonialisme est vieux d’à peine quelques siècles. Dans 2000 ans, le bouddhisme existera encore. Le colonialisme, lui, aura disparu.» Lobsang Sangay, premier ministre du gouvernement tibétain en exil à Dharamsala, en Inde.

« Nous croyons en la justesse de notre cause. Et nous croyons que, bientôt, nous allons la faire triompher. »

« Le Dalaï-Lama a une autorité morale dont les leaders de Pékin ne pourraient seulement même pas rêver. » Dr. Lobsang Sangay

The Dalai Lama has a moral authority the leaders in Beijing can only dream of !

Par Dr. Lobsang Sangay

« Lors de la Journée internationale des droits de l’homme, 25 ans après qu’il ait reçu le prix Nobel de la paix, le message du leader tibétain n'a jamais revêtu plus d’importance et d’actualité.

Il y a vingt-cinq ans cette semaine à Oslo, un homme qui se décrit comme un simple moine bouddhiste a reçu le prix Nobel de la paix.

Sa Sainteté le Dalaï-Lama, le chef spirituel du peuple tibétain et l'inspiration de l'œuvre de ma vie, reste une figure dominante sur la scène mondiale. Son message de paix et l'accent porté sur les valeurs de compassion et de tolérance, n’ont jamais compté plus dans un monde où le leadership moral est une denrée rare.

Cette semaine, au cours de ce sommet mondial de 14 lauréats du prix Nobel de la Paix à Rome, le Dalaï Lama fête l'anniversaire du prix Nobel de la paix, en reconnaissance mondiale de la lutte pacifique que mène le peuple tibétain pour la liberté.

Agrandissement : Illustration 3

Dans un tournure absolument remarquable qu’ont pris les événements, les lauréats du prix Nobel ont refusé de participer au sommet tel qu’il était prévu, c'est-à-dire, à l’origine, en Septembre et en Afrique du Sud, lorsque le Dalaï Lama s’est vu refuser un visa d’entrée en Afrique du Sud, en raison de la pression chinoise exercée sur le gouvernement du président Zuma.

Leur action témoigne d’une profonde démonstration de solidarité et envoie un message clair aux dirigeants chinois. En fin de compte, dans un monde dans lequel la Chine a un poids diplomatique de plus en plus prépondérant, trop d’accommodation et d’arrangements avec un pouvoir autoritaire d’une puissance qui cherche à imposer son propre ordre du jour, politique et commercial, sape finalement les valeurs et les intérêts démocratiques.

En tant que leader de l'Administration Centrale tibétaine (CTA), en exil à Dharamsala en Inde, je fais le vœux de voir des relations positives entre la Chine et le reste du monde. Mais pas à des conditions dictées par un leadership qui cherche à saper et à renverser les valeurs démocratiques. Au lieu de se soumettre volontairement à l’abaissement de ces valeurs - notamment la liberté d'expression - les démocraties doivent prendre la position de chercher activement à les défendre, et d'influencer pour le mieux la montée en puissance de la Chine.

J’ai été profondément touché et ému ainsi que tous les autres Tibétains en exil d’observer la «révolution des parapluie» à Hong Kong. D’être témoin de ces jeunes étudiants courageux, qui, 25 ans après les événements de la place Tiananmen, sont déterminés à ainsi tenir leur terrain aussi pacifiquement et avec une telle discipline interne en dépit des résonances historiques, est une indication que la démocratie aborde aux rivages de la Chine.

Les Tibétains au Tibet ont enduré des décennies d'occupation, de répression et de pertes, comme le parti de l’État chinois adoptait une approche sévère, une ligne dure systématique pour réduire au silence les Tibétains de la dissidence par la répression, et les dirigeants chinois appelaient à la destruction systématique des soutiens du Dalaï-Lama.

À l'échelle internationale, les dirigeants de Pékin ont lancé une offensive de propagande virulente, de dénigrement total contre ce moine vénéré en exil, et a cherché à perturber et à politiser à son avantage les instances internationales, comme l'ONU, qui ont contesté le bilan des droits de l'homme en Chine au Tibet. Et pourtant, cet effort concerté a eu peu d'effet: l'influence du Dalaï Lama au Tibet reste intacte, avec les Tibétains qui risquent leur vie pour exprimer leur loyauté envers lui.

Globalement, il conserve une autorité morale que les dirigeants de Pékin ne peuvent même pas rêver.

Dans un monde déchiré par les conflits et la violence, le caractère pacifique de la lutte tibétaine, en raison de l'influence du Dalaï-Lama, est une inspiration pour une nouvelle génération de l'intérieur du Tibet qui mène la lutte pour protéger leur identité nationale, de la dignité et de la culture.

Les écoliers, les mains liés, et marchant en direction des bureaux de l'éducation du gouvernement pour protester quand des manuels utilisent la langue chinoise et non plus la langue tibétaine.

Les jeunes moines étudient les préceptes de leur religion dans les monastères dirigés par des cadres chinois, même s’ils savent que s’ils ne parviennent pas à « dénoncer » le Dalaï-Lama, ils pourraient être emmenés au beau milieu de la nuit pour faire face à la torture et à l'emprisonnement.

Les Tibétains vivant en exil cherchent à se tenir en solidarité avec nos frères et sœurs au Tibet. Nous avons mis en avant la Voie du Milieu qui repose sur une autonomie réelle pour le peuple tibétain pour résoudre la question du Tibet.

C’est une politique conçue par le Dalaï-Lama en 1974, dans un effort pour engager le gouvernement chinois dans le dialogue et trouver un moyen pacifique pour protéger la culture tibétaine et une identité uniques.

Cette politique a été adoptée démocratiquement par une série de discussions tenues au cours de nombreuses décennies par l'Administration Centrale tibétaine et le peuple tibétain. C’est une proposition gagnant-gagnant qui chevauche la voie du milieu entre le statu quo et l'indépendance - qui rejette catégoriquement les présentes politiques répressives du gouvernement chinois envers le peuple tibétain tout en ne cherchant pas la séparation de la République populaire de Chine.

Un changement fondamental s’est déroulé en 1989 quand Sa Sainteté le Dalaï-Lama a pris sa retraite « avec bonheur, volontairement et avec fierté » de son rôle de chef politique du peuple tibétain en 2011. Au cours des dernières décennies, il a progressivement poussé du coude le système politique tibétain en exil vers la démocratie, parfois face à la réticence des Tibétains eux-mêmes.

La vision de la démocratie par Sa Sainteté a été une expérience transformatrice pour les Tibétains, et est une source d'inspiration pour ceux qui vivent au Tibet sous la répression continuelle qui est leur quotidien. Mon élection comme Sikyong, ou Chef politique du peuple tibétain, en 2011 par la diaspora tibétaine dans plus de 40 pays à travers le monde est la première depuis la retraite du Dalaï Lama du leadership politique.

Agrandissement : Illustration 4

À Rome cette semaine, nous sommes fiers que Sa Sainteté le Dalaï Lama puisse se tenir main dans la main et s’épauler avec d'autres lauréats du Prix Nobel de la paix dont l'archevêque Desmond Tutu, Shirin Ebadi, Mairead Maguire, Lech Walesa et Betty Williams, qui cherchent également à résister à l'oppression et insister sur la résolution des conflits par un dialogue pacifique. Beaucoup d'entre nous auront aussi à réfléchir sur l'absence poignante à ce sommet du Nobel de la paix chinois Liu Xiaobo, incarcéré 11 années à la suite de son engagement à long terme et non-violent pour les droits humains en Chine.

Le Comité des Nobels attire l'attention sur le lien étroit entre les droits de l’homme et la paix en tant que condition préalable à la « fraternité entre les nations » qu’Alfred Nobel espérait que le prix aiderait à atteindre.

Alors que nous célébrons à la fois la Journée internationale des droits de l'homme et le 25e anniversaire de l'attribution du prix Nobel de la paix à Sa Sainteté le Dalaï Lama, les menaces à cette vision de la « fraternité des nations » sont nombreuses, et les enjeux de première importance. Le Leadership moral est en pénurie. Réjouissons-nous de ce que nous avons. » discours de Lobsang Sangyé

Le Tibet sous occupation chinoise souffre de répression politique, de discrimination sociale, d’assimilation culturelle et de dévastation environnementale, affirme le Dr Lobsang Sangay, chef du gouvernement tibétain en exil (CTA, Central Tibetan Administration) basé à Dharamsala, en Inde.

« Le simple fait de crier des slogans peut vous valoir d’être arrêté, torturé et parfois de disparaître », a déclaré Dr. Lobsang Sangay « Le centre de Lhassa, la capitale tibétaine, est truffé de caméras de surveillance. »

M. Sangay, qui effectue une tournée au Canada, était de passage à Montréal lundi. Il est venu défendre auprès du public et des politiciens canadiens la « voie médiane » pour le Tibet, qui consiste en une « véritable » autonomie. À la suite de négociations menées il y a quelques années, les autorités de Pékin ont rejeté ce plan même s’il est conforme à la Constitution chinoise, selon M. Sangay. Ce dernier a ajouté que les Tibétains renoncent à l’indépendance par « réalisme », après toutes les souffrances qu’ils ont vécues et devant l’intransigeance chinoise.

« Il n’est pas rare de voir à Lhassa des offres d’emploi où il est dit ouvertement que le salaire versé sera supérieur si le candidat choisi est chinois plutôt que tibétain ».

Comme on en a parfois des échos, de nombreux Tibétains protestent contre le traitement qui leur est réservé malgré le risque d’être arrêtés. On a assisté ces dernières années à une vague d’immolations, surtout de la part de moines et de moniales, une forme de protestation que le Dr Sangay et son gouvernement en exil condamnent.

« Ces immolations sont la preuve que les Tibétains sont désespérés, frustrés et en même temps déterminés », dit-il dans un entretien au Devoir, expliquant que ceux et celles qui protestent ainsi choisissent la mort immédiate de préférence à l’arrestation et à des mois ou à des années de torture.

« La réalité sur le terrain et la rhétorique n’ont pas changé depuis l’accession à la présidence de Xi Jinping. C’est la ligne dure qui continue »

« Son arrivée au pouvoir a coïncidé avec les immolations. Le père de Xi était au courant de la question tibétaine. C’était un personnage intéressant. Il avait rencontré le dalaï-lama et le Panchen-Lama, avec lesquels il avait de bonnes relations. Il était libéral. L’avenir nous dira si Xi Jinping est comme son père. Jusqu’ici, ce ne semble pas être le cas. »

La Chine compte environ 400 millions de bouddhistes.

« Le rêve de mon père était de revoir le Tibet avant de mourir. Il est décédé en 2004, sans avoir revu nos montagnes » a déclaré, à Montréal, le Premier Ministre du gouvernement tibétain en exil, Lobsang Sangay.

Du Tibet interdit aux tibétains en exil, ainsi qu’à la plupart des journalistes du monde entier, du Tibet qui se dégrade et de la destruction du peuple tibétain comme un lent, très lent et très douloureux, pour le peuple tibétain et pour l’humanité entière, supplice chinois, et ce, au nez et à la barbe du reste du monde trop lâche pour oser contrer le dragon, deux excellents reportages fort explicites et plébiscités par tous les lecteurs, signés Frédéric Koller, parus à quelques jours d’intervalles et publiés dans « Le Temps ».

Au Tibet, sous l’œil de Pékin

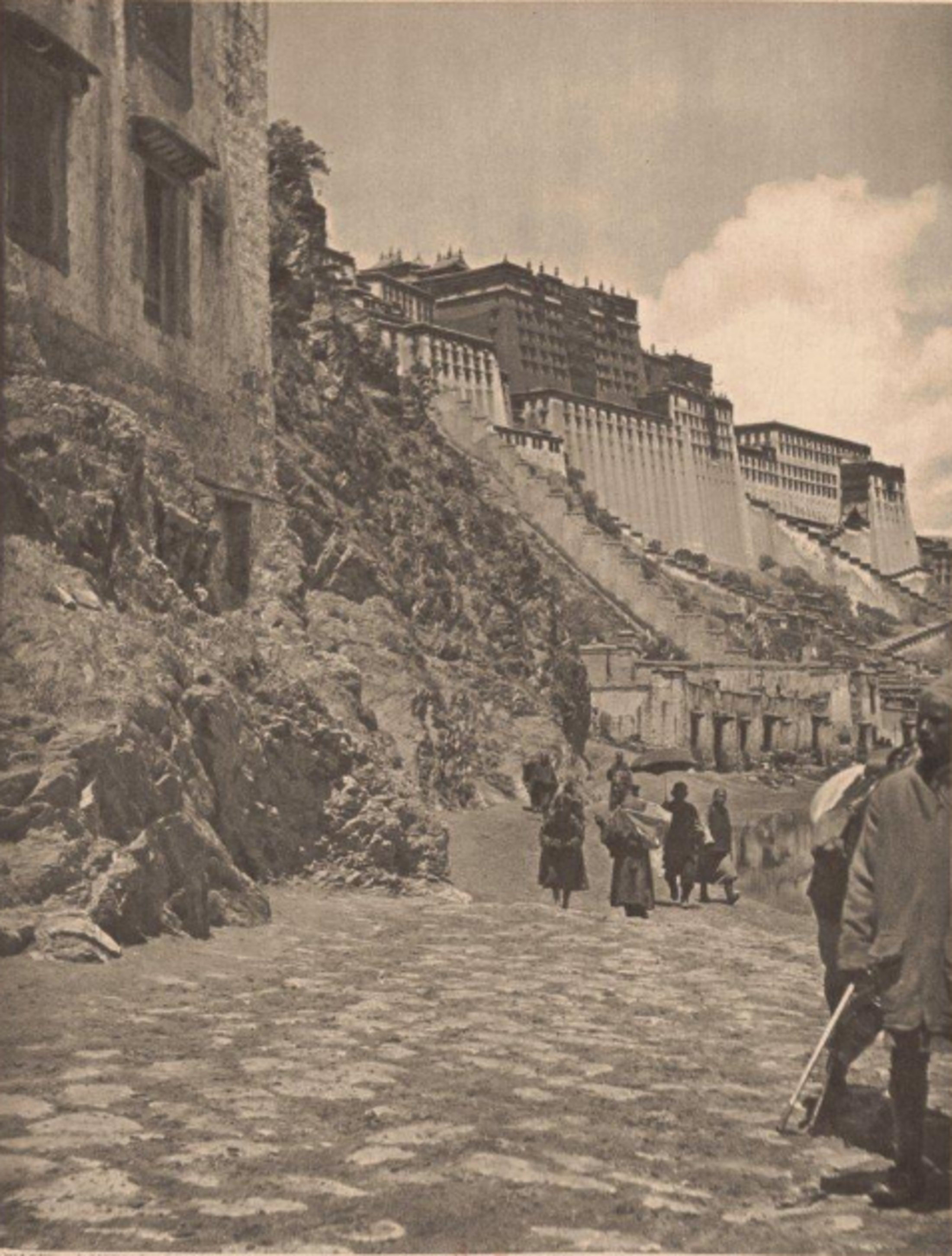

Agrandissement : Illustration 5

Une caméra de sécurité sous le Palais du Potala à Lhassa, la capitale du Tibet. (Keystone)

Le Tibet est interdit aux journalistes. En de très rares occasions, les autorités chinoises invitent un petit groupe de journalistes pour montrer la modernisation de la région autonome et faire pièce au discours du dalaï-lama.

Fin septembre, «Le Temps» était de la partie pour un mini-périple de cinq jours sous bonne escorte. Reportage.

Dans les avenues de Lhassa règne une agréable douceur de vivre. C’est vert, c’est calme. Est-ce parce que les motocycles sont tous électriques? C’est propre, c’est ordré. Est-ce pour cela que, année après année, Lhassa est désignée comme «la ville la plus heureuse» du pays par la télévision centrale chinoise?

Les enseignes de luxe, vides, côtoient les pharmacies, les échoppes touristiques les bâtiments administratifs. A 3600 mètres d’altitude, sous le ciel bleu qui couve le chef-lieu de la région autonome du Tibet (RAT), tout est résolument tranquille.

« La dernière immolation remonte à plus d’un an, indique un commerçant. C’était devant le temple du Jokhang, un moine venu d’Inde.» Mais depuis, plus rien. « Même une bagarre est impossible, poursuit l’homme débarqué de Xi’an, au nord du pays, après qu’un copain lui a dit qu’on gagnait mieux sa vie ici. C’est la ville la plus sûre du monde.» Et si c’est le cas, ajoute-t-il, c’est parce qu’elle est la plus armée: «Vous ne les voyez pas, les soldats sont dans leurs casernes. Mais il y a plus de militaires que d’habitants.»

Le 14 mars 2008, Lhassa était le théâtre d’affrontements entre la police et des manifestants tibétains dénonçant l’emprise grandissante de Pékin. Des échoppes tenues par des Chinois avaient alors été incendiées et le bilan officiel fait état de 19 morts, tués par les émeutiers. De sources tibétaines, on évoque un nombre de victimes tibétaines bien plus élevé, tuées par la police. Depuis 2009, les territoires tibétains connaissent par ailleurs une vague d’immolations. Ceux qui ont laissé un message affirment agir pour la liberté ou demandent le retour du dalaï-lama, le chef spirituel des Tibétains réfugié en Inde depuis 1959.

Dans les avenues de Lhassa, en observant un peu plus attentivement, on aperçoit des caméras de surveillance à tous les carrefours. Certaines rues, dans la vieille ville rénovée, sont ponctuées à chacune de leurs extrémités par des guérites de police. Les lieux de rassemblement touristique sont filtrés par des détecteurs de métaux. Les temples ont chacun leur petit poste de police intégré. Autour du Jokhang, haut lieu du bouddhisme, des hommes en civil coiffés d’un chapeau de feutre scrutent depuis les toits la circumambulation de la foule.

Bien que ce ne soit pas indiqué sur les plans, une partie des casernes militaires de Lhassa est située côté sud de la rue Jiangsu, en bordure de la rivière Kyi, un affluent du Brahmapoutre. Dans son prolongement, rue de la Perle d’or, il y a le siège des autorités de la RAT. C’est là que reçoit Bianba Zhaxi, le vice-président du gouvernement. «A Lhassa, vous pouvez apprécier l’atmosphère d’harmonie et de liberté», explique-t-il à l’adresse des quatre journalistes suisses et autrichiens alignés pour l’occasion. En face, sur de grands fauteuils, une douzaine d’officiels prennent des notes.

Bianba Zhaxi, un Tibétain qui se présente comme fils de paysan, formule trois «recommandations», «pour bien comprendre ce qu’est le Tibet d’aujourd’hui». La RAT, dit-il, a réalisé en cinquante ans, ce qui a nécessité mille ans en Europe, à savoir le passage d’une «société féodale et esclavagiste» à un monde moderne; cette transformation n’a été rendue possible que par «la force des directives éclairées du grandiose système communiste»; le développement du Tibet, enfin, profite à l’ensemble des Tibétains, des Chinois, et de l’humanité. «Notez. J’ai confiance, soyez objectifs.» Au terme de ce monologue, le vice-président constate qu’il n’est plus en mesure de prendre des questions: «C’est l’heure de passer à table.»

Le Tibet n’est pas ouvert aux journalistes, sauf sur invitations, en petit groupe. Elles sont très rares. Alors quand l’ambassade de Chine nous contacte pour participer cet automne à un périple de cinq jours, il n’y a pas d’hésitation à avoir, même si le programme ne sera livré qu’à la veille du départ. A Berne, un diplomate prévient: il ne faudra pas prêter oreille aux «rumeurs» et aucune interview ne devra être entreprise en dehors du programme. A Lhassa, les officiels répéteront qu’il n’y a «aucune entrave» à notre travail et que nous sommes libres de sortir de l’hôtel. Pour autant que le programme le permette.

De Lhassa à Shigatse, en passant par Gyatse et des cols à 5000 mètres d’altitude, un constat s’impose: partout, les routes sont désormais presque aussi belles qu’en Suisse. Les pylônes électriques envahissent le paysage jusqu’aux vallées reculées, l’eau courante abreuve la plupart des ménages urbains. Et puis il y a cette nouvelle ligne de chemin de fer qui serpente, entre ponts et tunnels, à plus de 4000 mètres, le long du Brahmapoutre de Lhassa et Shigatse. C’est le dernier exploit des ingénieurs du rail chinois. Bientôt le train ira jusqu’à la frontière népalaise.

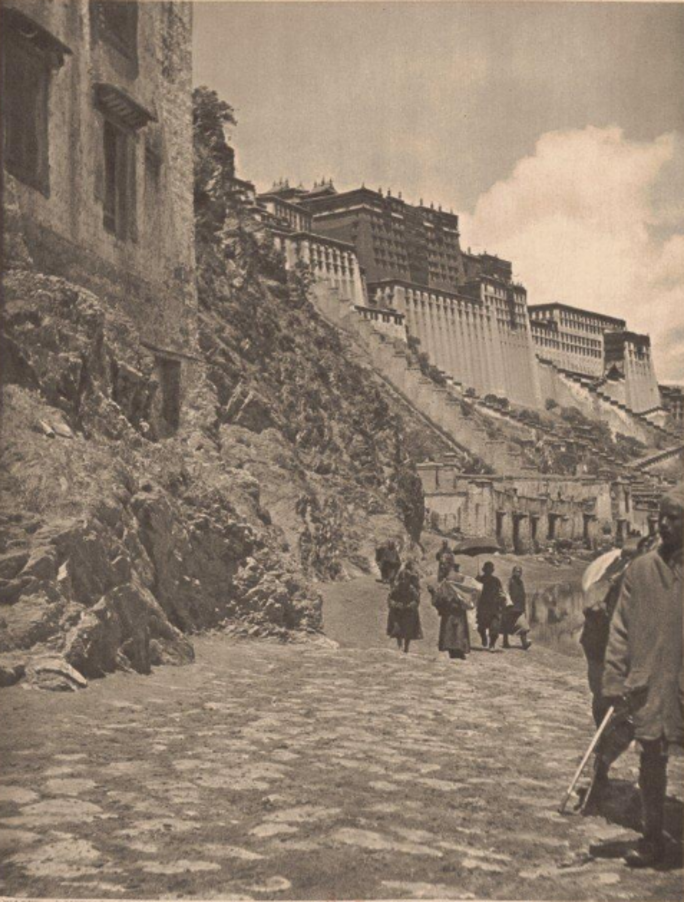

Ce Tibet ressemble aux affiches de propagande des années 1950 qui promettaient une Chine nouvelle, électrifiée, traversée d’ouvrages d’art spectaculaires, de trains, d’avions et de camions. On y est. Pour ceux qui ont connu les chemins de terre du Tibet des années 1980, lors de cette courte période d’ouverture et de détente, le contraste est saisissant.

A Lhassa, les autorités donnent à voir la nouvelle université, «la plus haute du monde», comprenant 14 facultés, dont une de droit, et 10 000 étudiants dont 70% de Tibétains, ainsi que le Musée du Tibet – un Tibet qui se limite à la région autonome, à l’exclusion des autres territoires tibétains rattachés à d’autres provinces chinoises.

A Gyatse, la visite se poursuit par la demeure d’un aristocrate de l’«ancien Tibet», proche du dalaï-lama, ayant fui en Inde et qui mourra en Suisse. Sa collection de montres suisses – un goût que partagent les cadres du Parti communiste aujourd’hui – met en évidence sa débauche de luxure, explique un guide, alors que ses serfs croupissaient dans des cellules de 2 m2. Dans cette même ville, aussi calme que Lhassa, le secrétaire du parti fait visiter un projet pilote d’agriculture: à 4000 mètres d’altitude, sous serres, on cultive des fleurs, des champignons et des légumes grâce à des systèmes d’irrigation importés des Pays-Bas et financés par la ville de Shanghai.

A Shigatse, le chef de la cellule du Parti communiste du temple Tashilhunpo, accompagné d’un moine, supervise la visite du siège du panchen-lama, numéro deux de la hiérarchie du lamaïsme dont la dernière réincarnation fait l’objet d’une dispute entre Pékin et le gouvernement tibétain en exil. Manque de chance, le saint homme donnait un prêche public une heure avant notre arrivée. Il ne sera pas possible de le rencontrer. «Il est très occupé», note le moine. «Il se repose», précise le responsable du parti. S’ensuit la visite d’une communauté urbaine modèle ainsi que d’une famille modèle productrice d’alcool à 56 degrés s’étant vu attribuer le titre de «Famille des cinq bonnes civilités» – ce qui doit se comprendre comme la marque d’un attachement particulier à l’unité nationale.

Sur la route du retour vers Lhassa, enfin, la petite troupe fait un détour par une zone de protection écologique qui consiste en un vaste projet de reboisement financé par plusieurs villes chinoises. Le Tibet est l’une des régions les plus exposées aux effets du réchauffement climatique. En chemin, on observe l’avancée du désert avec des dunes grignotant le flanc des montagnes à 5000 mètres. Pour stopper les tempêtes de sable, on plante des peupliers.

Ce Tibet-là est résolument tourné vers l’avenir, ancré dans une Chine modernisatrice. Mais qu’en pensent les Tibétains? A l’Université de Lhassa, un professeur tibétain, flanqué du vice-recteur, un Chinois, explique que les thèses «séparatistes» du dalaï-lama ne sont pas les bienvenues parmi la population. «Promenez-vous et demandez aux gens.» Exercice difficile qui demande de ne pas parler en public. Plusieurs tentatives avorteront à l’apparition d’un homme vêtu d’un blouson de cuir dans tel temple alors que l’on s’entretient avec un moine ou d’un officiel qui s’interpose quand on esquisse une conversation avec un paysan.

Le passeport à croix blanche aide pourtant à délier les langues.

Les Tibétains connaissent la Suisse: «J’ai un cousin à Zurich»; «J’ai un oncle dans la région de Lausanne»; «Il y a beaucoup de Tibétains en Suisse»; «Le dalaï-lama va souvent en Suisse.» Lorsqu’on évoque le dalaï-lama, ces interlocuteurs hors circuit officiel mettent la main sur le cœur et ajoutent: «99% des Tibétains pensent comme moi.» Un jeune homme explique que, sous le calme apparent, les tensions sont toujours vives. Il voudrait quitter la Chine, mais les autorités ne délivrent plus de passeport et l’Inde, après le Népal, a bouclé sa frontière.

A Pékin, la conclusion de cette visite s’organise autour d’un repas offert par le chef du 7e bureau du Département de l’information du Conseil d’Etat, Lu Guangjing. C’est la voix du gouvernement central sur le Tibet et les droits de l’homme. «Les médias occidentaux sont trop influencés par l’opinion du dalaï-lama. Nous espérons qu’ils pourront à l’avenir rendre compte objectivement de la situation du Tibet, y compris en Suisse.» Voilà, enfin, l’explication de ce voyage. L’évocation d’une reprise du dialogue entre Pékin et le dalaï-lama de même que l’éventualité d’une visite de ce dernier en Chine débouchent sur une diatribe contre le chef spirituel des Tibétains accusé de vouloir diviser le pays quand bien même celui-ci parle depuis vingt-cinq ans d’une autonomie renforcée et non plus d’indépendance. «C’est un homme dangereux. Je n’arriverai peut-être pas à vous convaincre, constate l’officiel, mais soyez certain que vous ne me ferez pas changer d’avis.»

Une dernière question: pourquoi ne pas laisser les journalistes faire leur travail librement au Tibet comme dans le reste de la Chine? «Nous avons essayé dans le passé, soupire Lu Guangjing. Le résultat a été désespérant. Le Tibet, c’est très compliqué.»

Cette même semaine, Lhamo Tashi, 22 ans, étudiant originaire du village de Drukdo, s’immolait devant le poste de police de Hezuo, gros bourg de la province du Gansu. «Il l’a fait pour la liberté du Tibet», a indiqué sous couvert d’anonymat un Tibétain à une radio américaine. Il est le 138e Tibétain à se suicider par le feu.

La ruée vers Lhassa

Agrandissement : Illustration 6

L’afflux de touristes chinois s’accompagne d’une commercialisation de la culture locale. (Cosmos)

Le Toit du Monde fascine les Chinois. Il y a ceux qui se convertissent et ceux qui «montent» à Lhassa comme les Occidentaux allaient autrefois à Katmandou, en quête d’exotisme

Sur les routes du Toit du Monde, on ne voit plus beaucoup de pèlerins tibétains. On croise en revanche des jeunes Chinois à pied ou à vélo, cheveux longs, défaits ou tressés, guitare sur le dos, partir à l’assaut de ce Far West. Un peu comme les Européens de la mouvance hippie gagnaient Katmandou ou Goa il y a cinquante ans, ils marchent vers Lhassa en quête d’un paradis perché à 4000 mètres d’altitude.

Dans le vieux Lhassa, Xiang Long tient un bar où il gratte sa guitare accompagné d’un batteur. Aux murs, des posters des Pink Floyd, des Doors, des Beatles ou de Led Zeppelin se mélangent aux poèmes d’amour en chinois gravés dans le bois. On y boit de la bière Lhassa ou américaine.

Dans la pénombre, un groupe de filles ivres enchaîne les parties de dés. Et quand un étranger fait irruption, Xiang Long abandonne ses romances chinoises pour jouer du Bob Dylan. «J’aime cette ville, raconte-t-il. C’est tellement différent de la Chine continentale. Je me sens bien ici.»

Parti de Chengdu, dans la plaine, il a parcouru 2000 km à vélo, sur un dénivelé de 3000 mètres, pour rejoindre, il y a quatre ans, le chef-lieu de la Région autonome du Tibet (RAT). Il a appris quelques mots de tibétain, explique avoir des amis tibétains. Mais dans son bar, il n’y a que des Chinois.

Le Tibet et son bouddhisme sont à la mode en Chine.

A Pékin, les boutiques d’art tibétain foisonnent dans les quartiers branchés et le Temple des Lamas ne désemplit pas. Le pèlerinage de Lhassa est un must. Des vedettes du show-biz, à la suite de la chanteuse Li Na, se sont converties à cette religion. Longtemps tenus pour un peuple sauvage, arriéré, assisté, crasseux et superstitieux, les Tibétains sont aujourd’hui l’objet d’une réelle curiosité. Leur culture intrigue, leur religiosité fascine, leur mode de vie interpelle dans une Chine matérialiste, consumériste et qui étouffe sous la pollution.

«Ici, les gens sont différents. Ils sont simples, sincères, leur foi n’est pas que de façade», explique Zhang Wei, une jeune femme venue de l’est de la Chine. Après ses études, elle voulait découvrir le monde. Plutôt que l’Europe ou l’Amérique, elle a choisi l’Himalaya. C’est le coup de foudre. Jusqu’ici, la plupart des Chinois (Han) travaillant pour l’administration de la RAT étaient soit forcés de s’exiler vers ces terres inhospitalières, où l’oxygène est trop rare pour vraiment s’y adapter, soit encouragés à le faire par des primes. Zhang Wei, elle, s’est débrouillé toute seule pour dégoter un poste de fonctionnaire à Shigatse, la deuxième ville du Tibet, en plein boom depuis l’arrivée du chemin de fer l’été passé.

Le désenclavement par le rail des hauts plateaux participe à cette ruée vers le Tibet. Jusqu’à la fin du XXe siècle, il n’y avait pour ainsi dire pas de tourisme chinois. C’était un phénomène occidental et japonais, souvent individuel. L’instauration d’une semaine de vacances en Chine pour la Fête nationale, le 1er octobre, à partir de 1999, inaugure une ère nouvelle. Mais c’est l’entrée en fonction du train Pékin-Lhassa, en 2006, qui bouleverse la donne. En un an, le nombre de visiteurs double pour atteindre 2,6 millions. L’an dernier, ils étaient 13 millions, essentiellement chinois, quatre fois plus que la population de la Région autonome.

Le tourisme est désormais la principale source de revenu dans une région qui reste l’une des plus pauvres de Chine et dont les finances dépendent à 90% du gouvernement central. Ce tourisme de masse, explique un anthropologue chinois, produit deux effets.

D’un côté, on assiste à la «commercialisation de la culture locale» avec la mise en scène d’activités religieuses destinée aux voyageurs. «Le comportement des touristes chinois est parfois problématique. Il faut les éduquer au respect des mœurs locales.»

D’un autre côté, de plus en plus de Chinois embrassent le lamaïsme, surtout parmi les nouveaux riches. Les histoires de promoteurs immobiliers devenus en peu d’années immensément fortunés et se convertissant au bouddhisme tibétain pour donner un sens à leur vie sont courantes. Le christianisme est une alternative.

«Ce n’est pas la première fois que le Tibet fascine la Chine», souligne un professeur d’université de Pékin organisant des œuvres caritatives en faveur des écoliers tibétains.

Sous les dynasties mongoles (1271-1368), Ming (1368-1644) et Qing (1644-1911), il y a déjà eu des vagues d’engouement pour la spiritualité et les mystères du lamaïsme.

«L’exotisme y est pour beaucoup. Ce n’est pas si différent de la mode du Tibet en Europe.»

A Pékin, des hommes d’affaires sont prêts à payer des centaines de francs pour simplement déjeuner en compagnie de moines tibétains. D’autres entretiennent, en déboursant des milliers de francs, des maîtres lamaïstes en échange de leur enseignement. Le goût pour la spiritualité tibétaine est réel. Certains lamas font aussi du prosélytisme non dénué d’arrière-pensée commerciale.

Le Potala, l’ancienne résidence des dalaï-lamas et de leur cour jusqu’à la fuite, en 1959, de Tenzin Gyatso, le XIVe du nom qui s’exila en Inde, est désormais tout à la fois un musée, un lieu de culte et la principale attraction touristique de Lhassa. La plupart des pèlerins tibétains se contentent de déambuler autour des murs extérieurs en récitant leurs chapelets. Mais dans les parties accessibles au public au prix d’un billet d’entrée, les groupes de touristes se bousculent. Dans le dédale des pièces sombres ornées de Bouddhas et de Bodhisattvas, les visiteurs sont sommés de ne pas trop s’attarder. On prie beaucoup, on glisse des billets de banque autour des objets de dévotion. Les appartements du XIVe dalaï-lama, considéré par Pékin comme un «dangereux séparatiste», demeurent fermés au public. Mais à Dharamsala, son refuge indien, les dévots chinois sont toujours plus nombreux à suivre son enseignement et à solliciter sa bénédiction.

Dans le quartier du Barkhor qui entoure le Jokhang, temple le plus vénéré du bouddhisme tibétain, Pubu vend des tangkas, les peintures votives.

Quand il est arrivé à Lhassa, dans les années 1980, seuls quelques touristes étrangers circulaient dans et hors de la ville, c’était beaucoup plus libre. Les temps ont changé. Depuis trois ou quatre ans, plus de 90% des touristes sont Chinois. «Les étrangers se soucient de la qualité, ils prennent leur temps et achètent peu. Les Chinois paient en vrac une dizaine de peintures. C’est souvent pour offrir, mais il y a de plus en plus de croyants.»

Tout en favorisant le tourisme, les autorités filtrent l’entrée du Tibet. Le coût du voyage opère un premier tri, limitant les candidats étrangers à de très petits groupes, souvent des personnes âgées, qui résident dans des hôtels luxueux. Les Européens et les Américains, accusés d’être trop critiques à l’égard de la politique coloniale menée par Pékin, sont écartés au profit de touristes asiatiques ou d’Océanie jugés plus dociles.

L’accès à la région est aussi limité pour les citoyens chinois. Du moins certains. Les Ouïgours, de la province voisine du Xinjiang, lieu de troubles récurrents, doivent être munis d’autorisation pour s’y rendre.

Sans permis, les Tibétains eux-mêmes sont interdits d’accès à Lhassa comme en témoignait, dès 2012, l’écrivain tibétain basé à Pékin, Woeser. Selon les organisations tibétaines en exil, les Tibétains, y compris ceux résidents dans le voisinage de Lhassa, doivent obtenir quatre documents administratifs pour s’ouvrir les portes du chef-lieu.

Pubu, un Tibétain originaire du nord de la RAT, ajoute que ce tourisme ne bénéficie pas à tous de la même manière.

«Il y a plus d’argent, mais le fossé social se creuse, dit-il. Les Chinois sont plus riches, ils profitent davantage du boom économique lié au tourisme en important leurs produits. Cela crée des tensions avec les Tibétains.»

Les discriminations persistent, ajoute le professeur d’université de Pékin: «Les Tibétains sont jugés peu productifs au travail.» Et les mesures de contrôle sécuritaire qui les visent en font des citoyens à part.

Près du bar de Xiang Long, le comité de quartier a mis en exergue ces directives pour une éducation égalitaire: «Ne pas mentionner les différences entre ethnies; ne pas émettre de jugement de valeur sur les traditions et la religion des uns et des autres; chacun doit travailler à l’unité du pays pour une prospérité commune.» Touriste ou pas, au Tibet comme ailleurs en Chine, on est sommé de s’en tenir à la «ligne des masses» du Parti communiste. Mais, et c’est le fait nouveau, le Tibet fait aujourd’hui rêver les Chinois. frédéric koller

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

le Tibet fait aujourd’hui rêver les Chinois. Les chinois et bien avant eux qui le détruisent, le monde entier. Et comme en attestent les myriades de publications de tout genre, le Tibet fait rêver le monde entier, et l’hexagone pareillement.

Depuis « Tintin au Tibet » que prise Sa Sainteté, le succès qui recouvre l’intérêt du monde pour le Toit du monde, témoigne de l’inquiétude de ce même monde quant au devenir et du Tibet, ce grand-Tibet, vaste comme deux fois l’Europe, et de son peuple, le peuple du Tibet-occupé, les tibétains .

" J'ai vu en songe un cadavre tombant du ciel. Néfaste est l'année du Dragon, mais dans vingt ans, l'année Terre-Taureau sera pire encore. Une multitude haineuse franchira les portes de notre pays. Le sang teintera nos neiges éternelles. Le vaniteux drapeau rouge flottera sur le Tibet. Moi, le Grand Lama, je croyais le cycle de mes réincarnations achevé, mais je vais devoir revenir une dernière fois. " lit-t-on dans la bulle d’une série Bd, six tomes d’aventures consacrées au Tibet.

Et pour clore ce long, très longs billet, écoutons ce que nous disent Phakyab Rimpoche, ce Bouddha en exercice et Sofia Stril-Rever, que nous évoquions dans le dernier billet qui leur était consacré, écoutons, lisons et relisons ces pages.

Phakyab Rinpoché qui est né au Tibet, y a vécu, grandi, s’y est instruit jusque dans des proportions phénoménales des choses de l’homme, de la nature et de bien au-delà, de la religion philosophique du Toit du monde, basée sur l’amour et la compassion, et leurs bienfaits, a été reconnu illustre-réincarné par Sa Sainteté, a souffert dans les geôles chinoises et sous la torture, s’est évadé, est tombé malade, gravement malade et s’est guéri.

Agrandissement : Illustration 10

« Reconnaître la nature véritable de l’esprit »

Phakyab Rinpoché était déjà parvenu à la 9e étape de Shamatha lorsqu’un petit studio à Brooklyn devint sa grotte où il pratiqua des méditations de guérison pendant 3 ans. A ce niveau de paix primordiale, on voit en conscience le corps subtil. Dans son livre LA MEDITATION M’A SAUVE, Rinpoché se souvient des enseignements qu’il reçut adolescent au monastère de Golok dans le Tibet oriental et qu’il va lui-même commencer à transmettre pour la première fois en France à Menla Thödöl Ling, Le Jardin du Bouddha de Médecine, au printemps 2015.

Par Phakyab Rinpoche et Sofia Stril-Rever

Extrait de son livre.

« Je mémorisais les noms des chakras qu’on appelle des roues, lorsqu’on les médite dans le système du tsa-lung, ou bien des lotus, dans les pratiques du yoga des déités. Ils sont déployés le long de l’axe médian du corps : « Le canal central est aussi appelé “canal du secret” car son essence est au-delà de tout ce qu’on peut en dire. Son essence est l’Éveil. Or l’Éveil ne se dit pas. L’Éveil se vit. Représente-toi le canal central comme un rayon de soleil. Il descend jusqu’à l’organe secret et sa pointe supérieure s’ouvre au point couronne de ta tête. On appelle ce point “la porte de Brahma” car c’est par elle que la conscience s’éjecte au moment de la mort, pour partir vers les terres pures. Le canal central est telle une tige qui traverse tous les chakras racines en leur centre, on le compare aussi à l’essieu de la roue des chakras. »

Le long du canal central, étiré parallèlement à la colonne vertébrale, j’appris à identifier les cinq chakras racines, qui sont « les roues principales ». À la tête, « la roue de grande félicité », à seize rayons, se reflète dans « l’océan des nerfs » du cerveau. Ce chakra est de couleur verte, associé à l’élément air. À la base de la gorge, « la roue de la jouissance parfaite », à trente-deux rayons, de couleur rouge, est associée au feu. Elle est appelée « la porte d’entrée des rêves » car l’esprit y réside au moment de l’endormissement. Au cœur, « la roue de la réalité », à huit rayons, de couleur blanche et associée à l’eau, est la base de la conscience. Ses huit rayons correspondent aux huit consciences, les cinq consciences sensorielles, la conscience mentale, la conscience émotionnelle et la conscience réceptacle. Au nombril, « la roue d’émanation », à soixante-quatre rayons et de couleur jaune, est le siège de la terre. C’est le chakra à partir duquel on travaille dans les pratiques de tsa-lung. À l’organe secret, « la roue qui maintient la félicité » a trente-deux rayons et sa couleur bleue correspond à l’élément espace.

J’appris également à dénombrer les chakras secondaires dans les articulations des membres supérieurs aux épaules, aux coudes et aux poignets ; dans les membres inférieurs aux hanches, aux genous et aux chevilles, ainsi que dans les phalanges des doigts et des orteils.

Il existe de multiples autres canaux que les artistes ne reproduisent pas tant ils sont nombreux. L’ensemble forme le réseau des soixante-douze mille canaux d’un corps humain parfait, auquel les tantras ajoutent quatorze millions quatre cent mille canaux infimes correspondant aux pores de la peau et aux poils. Dans l’iconographie, ils apparaissent sous forme de traits fins à la peinture dorée, que les artistes font rayonner autour des êtres éveillés.

L’anatomie subtile est celle du corps vajra que l’on traduit par « corps adamantin », parce que le diamant a la réputation d’être infrangible. De même, les canaux, à la différence des composants charnels, sont indestructibles et imputrescibles, car ils sont animés de la vie de l’esprit qui est pure lumière.

« Reconnaître la nature véritable de l’esprit, enseignait Geshe Ake Gyupa, tel est l’objectif ultime des yogas de la respiration dont je t’ai donné les bases et que tu vas approfondir. Tu y parviendras en amenant les souffles du soleil et de la lune dans le canal central. Lorsque, dans ta méditation, il se produira cette conjonction des astres, pareille aux éclipses que nous observons dans le ciel, tu atteindras l’état d’union. La fusion des souffles féminins, de nature solaire, et des souffles masculins, de nature lunaire, est représentée dans l’art sacré par l’accouplement des déités père-mère.

Leur étreinte symbolise l’expérience de la réalisation. Elle s’éprouve comme une vibration de félicité et entraîne la disparition des émotions afflictives, ces voiles qui obscurcissent l’esprit. En cet état d’union divine, toutes les apparences deviendront pure béatitude et tu expérimenteras le souffle de claire lumière. »

Geshe-la me décrivait l’état de recueillement méditatif auquel on accède à ce niveau, quand s’ouvrent les cinq yeux, l’œil physique, l’œil de sagesse, l’œil divin, l’œil de dharma et l’œil de Bouddha. Le yogi expérimente alors les facultés extrasensorielles qui permettent les accomplissements miraculeux, comme voir ou entendre sans notion de distance, lire les pensées d’autrui et se souvenir de ses vies antérieures à travers tout le trichiliocosme, le billion d’univers de la cosmologie bouddhiste.

« Tels sont les fruits inconcevables de la maitrise complète des souffles et de l’esprit » affirmait Geshe-la.