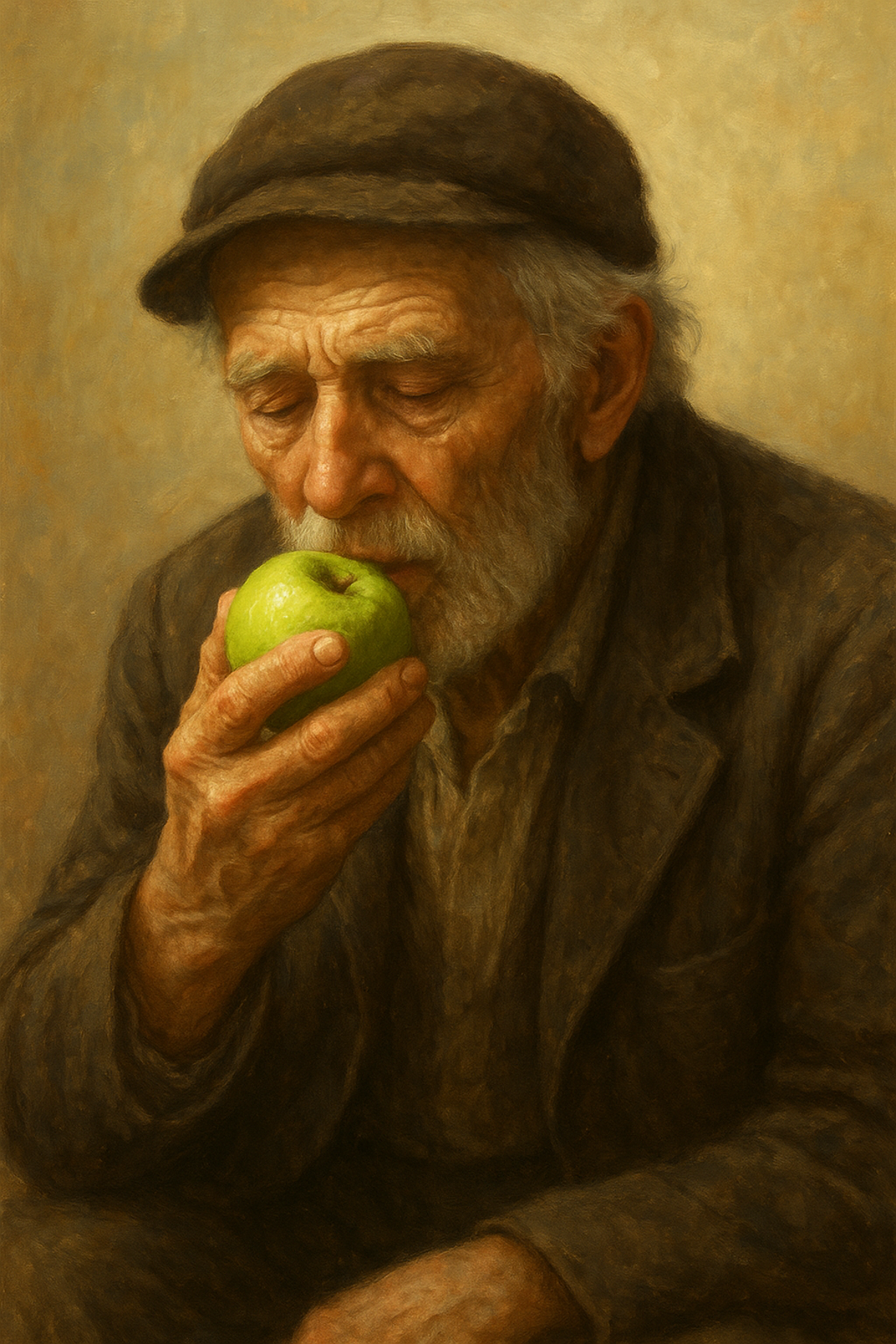

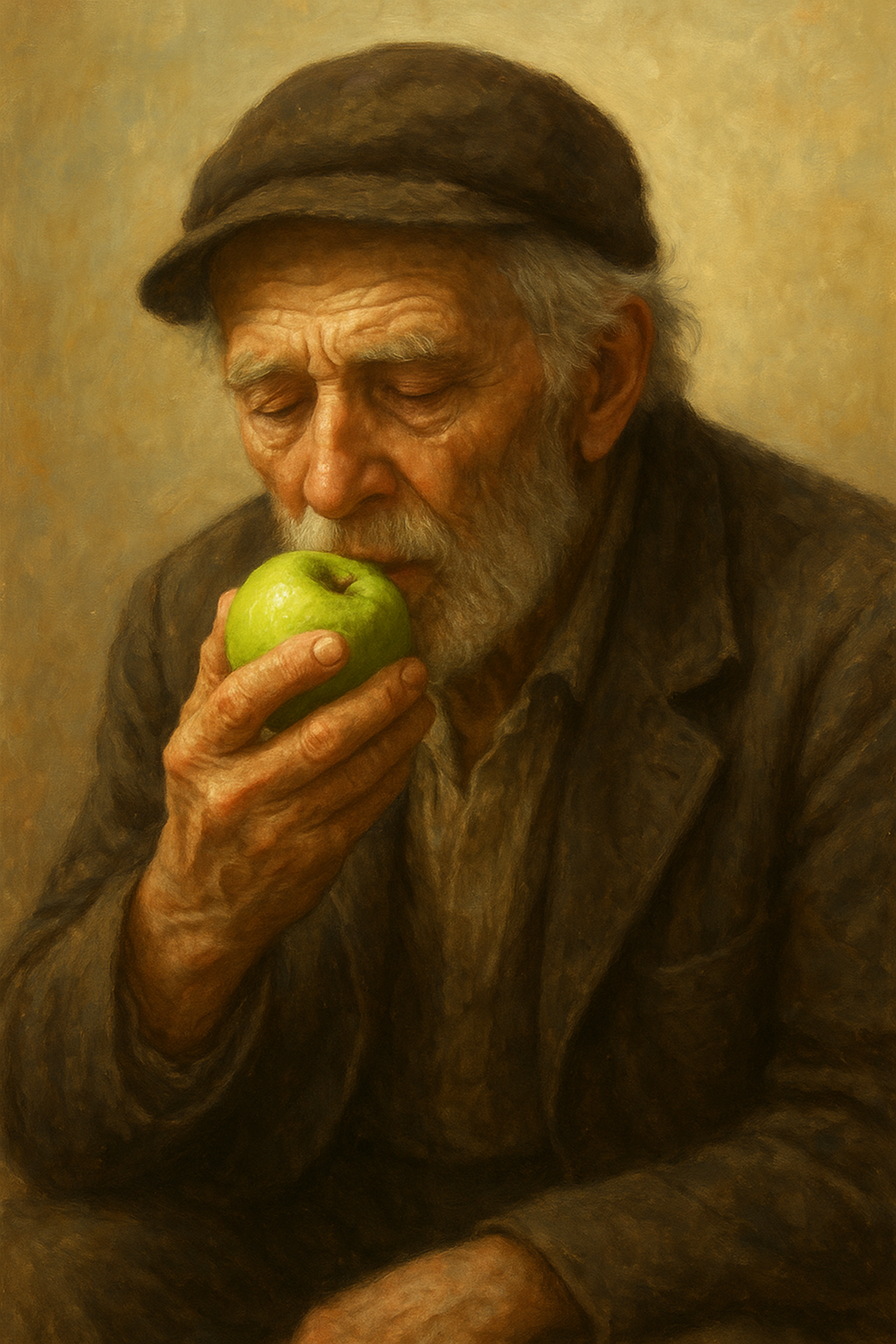

Agrandissement : Illustration 1

I. Le monde suspendu

Il arrive que la vie, dans sa marche effrénée, s’interrompe un instant pour nous offrir un tableau.

Un instant où tout le tumulte semble se taire, les moteurs, les pensées, le temps lui-même.

Le feu rouge arrête la mécanique du monde pour un bref retour à l’être. Et dans cette pause, quelque chose apparaît. Non pas un miracle au sens religieux, mais un éclat du réel dans sa nudité.

Cet homme, sans abri, se penche pour ramasser une pomme sur la route.

Rien de spectaculaire, rien d’héroïque.

Mais dans ce geste, il y a tout : la continuité de la vie, la recherche de sens, la fidélité instinctive à la survie.

Le monde ne s’est pas arrêté pour lui : il s’est arrêté à travers lui.

II. Le geste comme vérité

Philosophiquement, un geste peut être plus vrai qu’un discours.

Ramasser une pomme, dans l’indifférence, c’est affirmer silencieusement : je suis encore vivant.

L’homme sans abri, dépouillé de tout statut, de tout rôle social, incarne ici la condition humaine dans sa forme la plus dépouillée : celle d’un être qui persiste.

Il ne s’agit plus de “posséder” la vie, mais simplement de la recevoir.

La pomme, tombée du monde, devient le signe de cette réception.

Elle vient du sol, non du marché, non d’un supermarché, non d’un arbre encore debout mais du sol, lieu où tout retourne.

Elle est intacte : comme un reste de grâce, un fruit de la providence.

Ramasser, c’est reconnaître cette grâce, humblement, sans honte.

C’est peut-être cela, la sagesse : accueillir ce qui est là, même tombé.

III. L’allégorie de la chute

La pomme, depuis les mythes, symbolise la connaissance, la tentation, la chute.

Mais ici, la chute n’est plus faute : elle est condition.

Tout ce qui vit finit par tomber. L’arrogance des hommes modernes consiste à refuser cette vérité, à vouloir être éternellement suspendus à la branche.

L’homme sans abri, lui, vit déjà “au sol”. Et c’est de là que renaît la sagesse : il ne craint plus de se salir, il sait que le réel ne se trouve pas dans la pureté, mais dans la poussière.

Dans cette perspective, la pomme verte devient une métaphore de la réconciliation entre l’homme et sa finitude.

Elle rappelle que la vie, même tombée, peut encore nourrir, encore donner.

Le divin, s’il existe, se manifeste dans cette continuité de la matière et de la vie.

IV. La leçon pour celui qui regarde

Car le signe n’était pas seulement dans l’acte, mais dans le regard de celui qui l’a vu.

Le témoin, toi, moi, quiconque, est convoqué à une forme d’éveil : as-tu vu ce que tu devais voir ?

Nous sommes souvent les passagers d’une vie conduite à toute vitesse. Et soudain, à un feu rouge, la vie nous dit : regarde.

Le monde t’enseigne par petites paraboles.

La scène du mendiant et de la pomme n’est pas un hasard ; elle est une phrase dans le grand livre du réel.

Le doute, dans ces moments, trouve sa réponse non dans les mots mais dans l’évidence : la vie continue de pourvoir, même dans le désordre.

La providence ne parle pas par éclats célestes mais par fruits tombés.

Et le regard qui sait les reconnaître retrouve la foi, une foi existentielle : le monde n’est pas vide de sens.

V. Le peu comme rédemption

Ce que l’homme a fait avec cette pomme, nous devrions le faire avec la vie.

S’asseoir, se taire, goûter.

Accepter le peu comme assez.

C’est peut-être cela, la vraie liberté : la capacité de s’émouvoir encore d’un fruit trouvé, de remercier le hasard au lieu de le maudire.

L’époque, obsédée par le manque et la performance, a oublié que la beauté réside dans la simplicité du suffisant.

La pomme verte du trottoir devient ainsi une réponse philosophique à notre inquiétude moderne :

elle nous rappelle que la plénitude ne vient pas du plus, mais du juste ce qu’il faut.

Que la grâce ne se trouve pas dans l’accumulation, mais dans la présence.

Et que parfois, pour retrouver la paix, il faut cesser de courir, simplement attendre que la vie, d’elle-même, nous tende un fruit.

Conclusion : la réconciliation

L’homme et la pomme, c’est la scène primitive rejouée chaque jour.

L’homme qui tombe et se relève, la pomme qui chute et nourrit.

Deux destins parallèles, unis par le même cycle : chute, humilité, renaissance.

Ce n’est pas une histoire de charité, ni de misère, c’est une histoire d’équilibre.

Elle dit que le monde, même blessé, conserve une bonté silencieuse.

Et que le regard capable de la voir n’est plus tout à fait dans le doute :

il est déjà dans la compréhension.