Curiosity continue d’explorer la surface martienne à la recherche d’indices suggérant que la planète rouge a pu abriter des formes de vie dans le passé. Mais ces jours-ci, ce n’est pas un échantillon recueilli par le robot de la Nasa qui a livré la découverte la plus prometteuse à propos de Mars. C’est un mystérieux caillou tombé dans le Sahara qui s’est révélé être une météorite martienne vieille de 2,1 milliards d’années. Sa composition donne à penser qu’à cette époque, Mars était moins froide qu’aujourd’hui, et peut-être même partiellement recouverte d’eau.

Surnommée « Beauté noire », cette météorite, dont la dénomination scientifique est NWA (Northwest Africa) 7034, avait été recueillie par un marchand marocain, Aziz Habibi. Ce dernier l’a vendue en 2011 à un collectionneur de l’Indiana, Jay Piatek, qui en a fait don à l’université du Nouveau-Mexique (Albuquerque), laquelle possède un Musée de météorites. Une équipe de chercheurs de l’université, dirigée par Carl Agee, a étudié la roche en détail et vient de publier ses observations sur le site de la revue Science.

De l’avis des spécialistes, NWA 7034 est une trouvaille exceptionnelle. Cette roche d’un peu moins de 320 grammes possède une teneur en eau environ dix fois supérieure aux météorites martiennes recensées à ce jour.

« Agee et ses collègues ouvrent une porte sur un aspect entièrement nouveau de Mars, estime dans Nature le planétologue Munir Humayun, de l’université d’état de Floride (Tallahassee). Selon lui, NWA 7034 « est le premier représentant d’une nouvelle classe de météorites qui fournit plus d’indices directs sur l’histoire de la surface de Mars. »

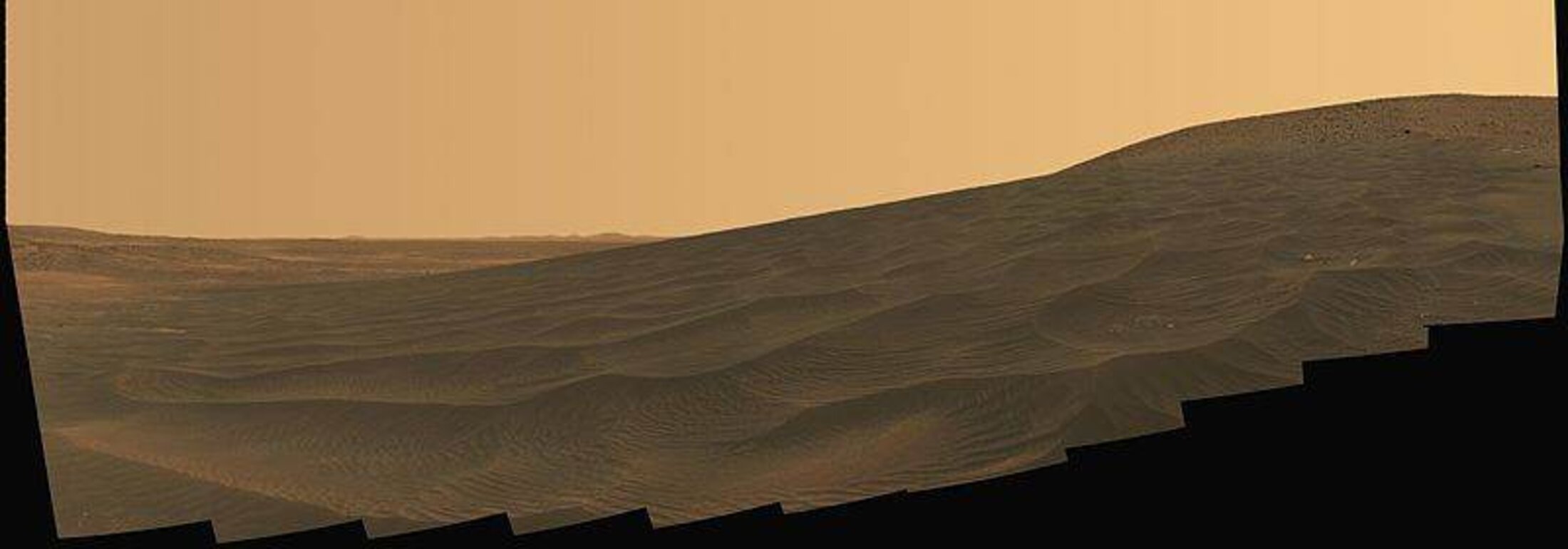

Agrandissement : Illustration 2

Minéralogiquement parlant, la Beauté noire est une roche d’origine volcanique faite de brèche basaltique (agrégat de fragments cimentés par une matrice contenant du basalte). Cette composition, selon Agee et ses collègues, est courante parmi les échantillons recueillies par les missions Apollo et parmi les météorites lunaires, mais elle est absente des 110 météorites martiennes connues. Ces dernières, au nombre de 110, forment un groupe appelé SNC, en référence aux lieux des trois premières découvertes : Shergotty, en Inde, Nakhla (Egypte) et Chassigny (près de Lyon).

Chronologiquement parlant, les SNC ont au maximum 1,3 milliard d’années. En-dehors du groupe SNC, on ne connaissait qu’une seule autre météorite martienne, ALH 84001, beaucoup plus ancienne puisqu’elle remonte à 4,5 milliards d’années.

La nouvelle venue constitue donc un chaînon manquant, dans l’histoire de la planète rouge, entre la vieille ALH 84001 et les SNC. Si elle diffère de ces dernières, NWA 7034 se rapproche davantage, par sa composition, de basaltes analysés en 2005 par le robot Spirit de la Nasa, le prédécesseur de Curiosity, dans le cratère Gusev.

Agee et ses collègues soulignent que la croûte martienne, telle qu’elle a été analysée par Spirit, et en 2001 par le GRS embarqué à bord de la sonde Mars Odyssey, ne ressemble pas aux SNC. Par conséquent, l’analyse de NWA 7034 fournit la première confirmation directe des observations faites à distances par les robots de la Nasa, en attendant que les échantillons étudiés à distance puissent être rapportés sur terre.

Le fait que NWA 7034 soit plus âgée que les SNC ouvre une perspective intéressante. Divers arguments suggèrent que si l’on remonte de 4 milliards d’années en arrière, Mars était plus chaude et plus humide qu’actuellement, et qu’elle offrait peut-être alors des conditions possibles pour que la vie apparaisse. On ne sait pas exactement quand elle a commencé à se refroidir. Le fait que la nouvelle météorite renferme une quantité d’eau relativement élevée (jusqu’à 0,6% de son poids total), conforte l’hypothèse selon laquelle des processus géologiques impliquant de l’eau, à la surface et dans la croûte de Mars, se sont poursuivis bien après la période d’il y a 4 milliards d’années. La nature volcanique des minéraux qui composent la météorite, et son contenu aqueux, plaident en faveur de l’iddée que des roches de la croûte martienne ont pu interagir avec de l’eau de surface libérée par une activité volcanique. Mais ce n’est pas une certitude.

Autre indice : la météorite renferme de l’oxygène, ce que les chercheurs interprètent comme une signe de l’existence de « multiples réservoirs d’oxygène » dans les roches martiennes. Il serait bien trop hâtif d’en conclure que la planète rouge était bleue, ou même verte, il y a 2,1 milliards d’années…