Agrandissement : Illustration 1

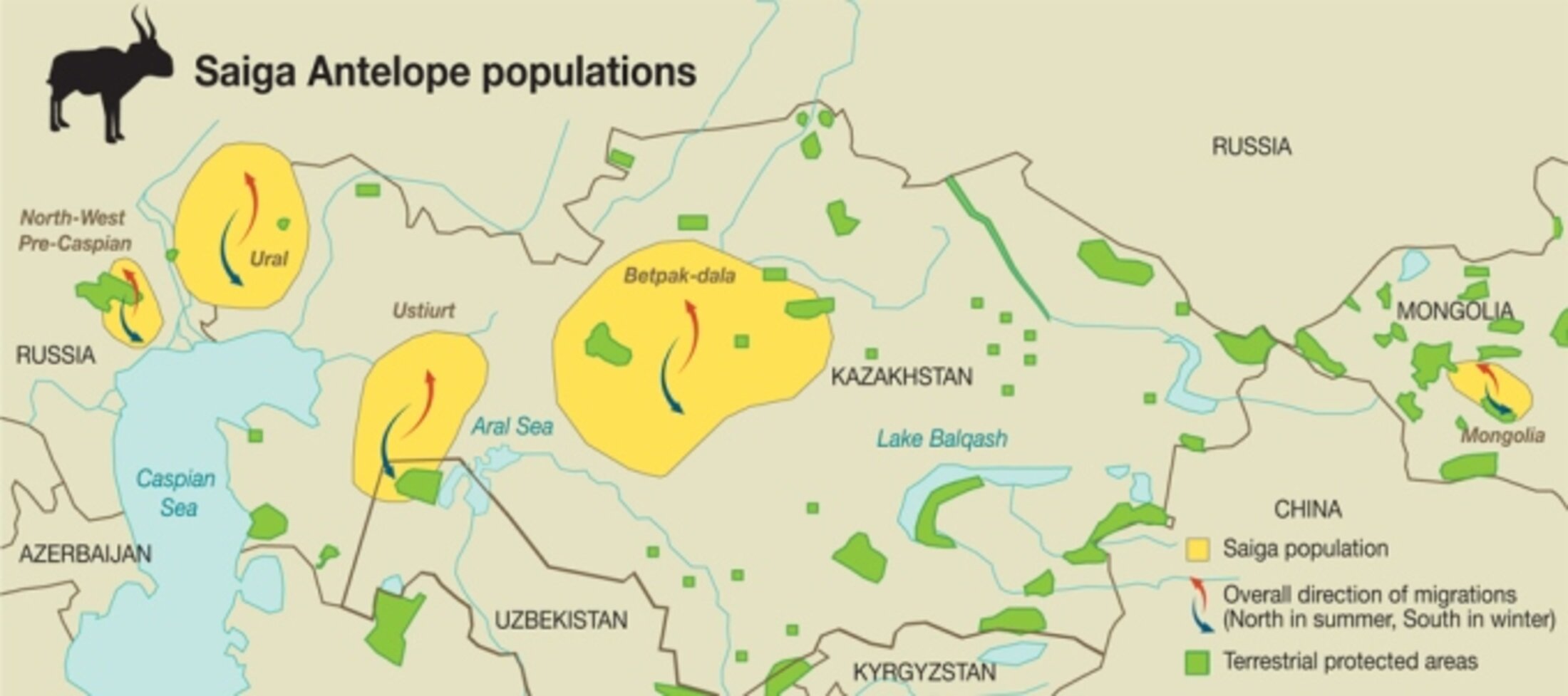

Un mal inexpliqué a tué, au cours du mois de mai 2015, plus de 120 000 antilopes saigas au Kazakhstan, dans la région de Betpak-Dala, partie de ce que l’on appelle la steppe de la Faim qui s’étend aussi en Ouzbekistan et au Tadjikistan. Cette hécatombe représente pas loin de la moitié de l’effectif total des saigas, espèce en danger critique d’extinction. Victime de la chasse et du braconnage, la saiga (Saiga tatarica) a failli disparaître à la fin des années 1990, l’effectif se réduisant à environ 50 000 individus. En grande partie grâce aux efforts du Kazakhstan pour protéger cette espèce symbole de la steppe, la population de saigas est remontée ces dernières années autour de 260 000.

Les saigas ont déjà subi des épizooties meurtrières, mais l’événement de mai 2015 est d’une intensité sans précédent. L’hypothèse la plus plausible est que les antilopes soient mortes d’une maladie polymicrobienne, due à des bactéries de type Pasteurella et Clostridium. Le mystère est que ces bactéries ne sont pas, en temps normal, mortelles pour les saigas, comme l’explique dans la revue Nature Richard Kock, du Royal Veterinary College (Hatfield, Royaume-Uni), qui s’est rendu au Kazakhstan en mai. Si elles tuent les antilopes, c’est que le système immunitaire de ces dernières a été affaibli par un autre facteur.

Le plus frappant est l’échelle de l’épizootie : elle a tué des troupeaux entiers, et sur une zone très vaste puisque deux sous-populations séparées, qui vivent sur des territoires éloignés de 300 kilomètres, ont été simultanément touchés.

Agrandissement : Illustration 2

Les hécatombes de saigas qui se sont produites dans le passé sont survenues en général au printemps, lorsque les femelles se rassemblent pour mettre bas. En 1984, une épizootie a tué 100 000 saigas dans l’Oural, soit 67% de la population. Dans les années 2000, des événements similaires se sont produits, mais de moindre ampleur - le dernier, en 2010, a tué 12 000 saigas. A la suite de cet épisode, les autorités kazakhes ont mis en place, avec l’aide de la communauté internationale, des moyens pour collecter et traiter des échantillons sur place. Il a ainsi été possible, en mai, d’effectuer des nécropsies complètes sur 50 saigas. Mais on ne connaît pas encore les résultats des analyses.

En attendant ces résultats, l’on ne peut que constater l’intensité exceptionnelle de l’épizootie de mai 2015 : non seulement plus de 120 000 antilopes sont mortes en deux semaines, mais la maladie a frappé des troupeaux entiers, sans laisser le moindre survivants. Mâles, femelles et nouveau-nés ont été également affectés, les animaux malades mourant en quelques heures avec des symptômes tels que diarrhée, problèmes respiratoires, écume à la bouche.

« Je n’ai jamais vu une mortalité de 100% au cours de ma carrière, dit Richard Kock. Nous avons vu un troupeau de 60 000 bêtes rassemblées et toutes sont mortes. C’est extraordinaire. »

Du fait de la rapidité et de l’efficacité avec laquelle la maladie s’est propagée, il est peu probable que l’hécatombe soit le fait d’un agent infectieux unique transmis d’animal à animal. « Épidémiologiquement, une maladie transmise directement ne peut pas tuer une population entière en sept jours, » explique Kock. C’est pourquoi le vétérinaire estime qu’il s’agit plutôt d’une maladie polymicrobienne due à des pathogènes opportunistes qui sont devenus mortels à cause d’un autre facteur, lequel a affaibli les défenses immunitaires des antilopes. Du fait que deux populations distantes ont été touchées en même temps, on pense à un facteur lié à l’environnement.

En résumé, le schéma observé ne correspond pas à un phénomène biologique naturel, et laisse supposer une cause artificielle. Mais on ne l’a pas identifiée à ce jour.

Malgré la gravité de l’épizootie de mai 2015, force est de reconnaître que les saigas ont connu pire. Après le dernier âge glaciaire, ces antilopes à l’allure un peu étrange, avec leur museau tubulaire qui évoque un tapir, peuplaient toutes les steppes eurasiennes, du sud de l’actuel Royaume-Uni à l’Alaska. Elles ont été presque entièrement exterminées dans les années 1920, puis ont été de facto protégées par le régime communiste qui a règlementé la chasse. En 1950, on recensait de l’ordre de deux millions de saigas dans les steppes de l’Union soviétique.

La chute de l’empire soviétique a entraîné un effondrement des économies rurales, et une recrudescence de la chasse et du braconnage, du fait que les cornes des mâles saigas sont utilisées dans la médecine chinoise. Ces cornes peuvent se vendre jusqu’à plusieurs milliers d’euros l’unité. La chasse au saigas étant impossible en Chine, où l’espèce est protégée et ses effectifs faibles, le braconnage et le trafic se sont reportés au Kazakhstan.

A la fin des années 1990, on ne comptait plus qu’environ 50 000 saigas entre la Kalmoukie, le Kazakhstan et la Mongolie. En 2006, un mémorandum d’entente pour la conservation des saigas a été conclu sous l’égide de la Convention de Bonn visant à protéger les espèces sauvages. La population de saigas du Kazakhstan est de loin la plus importante et celle sur laquelle les conservationnistes misent pour l’avenir de l’espèce. Elle a été durement touchée par l’épisode de mai 2015. La bonne nouvelle est que cet épisode est désormais terminé : on a identifié des animaux porteurs de colliers GPS en vie dans des troupeaux qui n’ont pas été affectés (voir le site du Programme des Nations Unies pour l’Environnement).

On peut donc espérer que les saigas vont se remettre de cet épisode meurtrier. Encore faut-il comprendre ce qui s’est passé, si l’on veut éviter une nouvelle hécatombe chez les antilopes au museau tubulaire.