Cette semaine, la revue américaine Science publie une passionnante étude qui montre comment l'analyse de l'ADN d'un cheveu apporte des connaissances nouvelles sur l'histoire du peuplement de l'Asie et de l'Australie. Il y a près d'un siècle, l'anthropologue britannique Alfred Cort Haddon récolta, à des fins ethnographiques, divers échantillons de chevelures humaines.

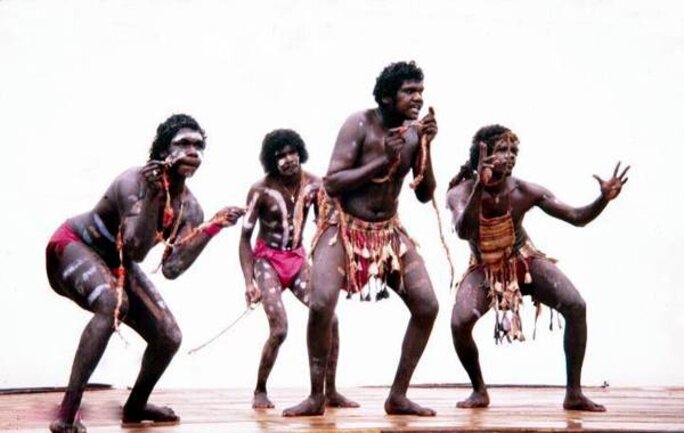

Un jeune Aborigène d'Australie rencontré dans une gare lui donna une boucle de ses cheveux, qui séjourna pendant 90 ans dans une armoire du Musée d'archéologie et d'anthropologie de l'université de Cambridge. La précieuse boucle a été récupérée par une équipe internationale de généticiens, dirigée par les Danois Morten Rasmussen et Eske Willerslev, qui en a tiré la première séquence complète du génome d'un Aborigène. Cette séquence montre que les premiers Australiens sont issus d'une vague migratoire partie d'Afrique il y a plus de 60.000 ans, qui a traversé toute l'Asie du sud pour aboutir en Australie il y a environ 50.000 ans. On pensait jusqu'ici que les Aborigènes d'Australie, comme les Asiatiques modernes, étaient tous issus d'une même migration remontant au maximum à 38.000 ans. La boucle de cheveux recueillie par Haddon révèle qu'il y a eu au moins deux vagues de peuplement de l'Asie, et que les Aborigènes d'Australie sont l'une des plus anciennes populations ayant vécu hors d'Afrique.

Cet exemple illustre l'utilisation croissante des techniques d'analyse de l'ADN pour étudier l'histoire de humanité, de son évolution et de ses migrations. Mais faut-il se limiter au passé? Ne peut-on pas utiliser des méthodes similaires pour rechercher la fréquence d'un gène associé à une pathologie dans une population donnée? Ou, à l'échelle individuelle, pour permettre à un particulier de savoir s'il court le risque de contracter une maladie génétique rare?

La réponse est évidemment affirmative. Mais le citoyen de base est-il désireux de faire disséquer son ADN? Voire de mettre ses données génétiques personnelles en libre accès sur Internet, dans l'intérêt de la recherche médicale mais pas forcément dans celui de la protection de la vie privée? Notons que la question se pose déjà à propos de l'utilisation des empreintes génétiques, susceptibles de livrer de plus en plus d'informations sur les personnes soumises aux tests ADN (voir notre article ici).

Jusqu'à quel point sommes-nous prêt à livrer des informations personnelles potentiellement utiles d'un point de vue médicale, mais qui peuvent porter atteinte à la protection de notre vie privée ? Pour en savoir plus sur la question, la revue britannique Nature a sondé son propre lectorat. La revue a posé à 1588 lecteurs la question : «Avez-vous eu fait analyser votre génome et, dans la négative, le ferez-vous?» Les résultats, divulgués dans l'édition du 6 octobre de la revue, témoignent d'un étonnant engouement pour la «génomique personnelle» : 18% des personnes qui ont répondu disent avoir déjà fait établir leur séquence génétique (partielle ou complète) ; 54% affirment qu'elles le feront si elles en ont l'occasion ; 13% disent ne pas être certaines de vouloir cette analyse et seulement 15% sont clairement contre.

Agrandissement : Illustration 2

Manifestement, les lecteurs de Nature ne s'inquiètent pas trop pour leur privacy, et manifestent plutôt un biais en faveur de la génétique. Cela dit, ils ne constituent pas un échantillon représentatif de la population générale. Ils ont été recrutés par e-mail, via les comptes Facebook et Twitter de la revue, ou par les forums Nature News Blog et Genomes Unzipped (blog consacré à la génomique personnelle). La majorité de ceux qui ont répondu au sondage sont des scientifiques, ayant un intérêt professionnel dans la génomique. L'un de ces lecteurs, Ronald Worthington, a obtenu une subvention de son université, dans l'Ilinois, pour faire établir la séquence complète de son génome. Il souhaite participer à un programme lancé par un scientifique de Harvard en 2006, «Personal Genome Project», qui a pour objet d'établir les séquences ADN de 100.000 individus et de mettre en ligne, sur un site accessible à tous, leurs données génomiques en même temps que leur dossier médical. Pour Worthington, une telle démarche vise à amorcer un « processus d'intégration entre les données génomiques humaines et la médecine clinique ». L'objectif, en somme, est de tirer au mieux parti des informations livrées par l'ADN à des fins diagnostiques et thérapeutiques.

Les lecteurs de Nature sont fortement motivés par la crainte des anomalies génétiques et le désir de savoir s'ils courent le risque de contracter une maladie héréditaire. C'est le cas d'une lectrice du New Jersey, Kelly Leight, qui dirige une association pour le dépistage génétique chez les nouveau-nés. Elle se fait l'avocate de la génomique personnelle depuis que l'on a diagnostiqué chez sa fille un désordre génétique qui peut entraîner une pathologie grave en l'absence de traitement. Elle a fait analyser son ADN pour savoir si elle possèdait le gène qui cause la pathologie, et a demandé à son mari d'en faire autant. Quand elle a appris que des sociétés commercialisaient des kits de séquençage accessibles à tout consommateur, sa réaction a été sans ambiguïté : «C'est fait pour moi »...

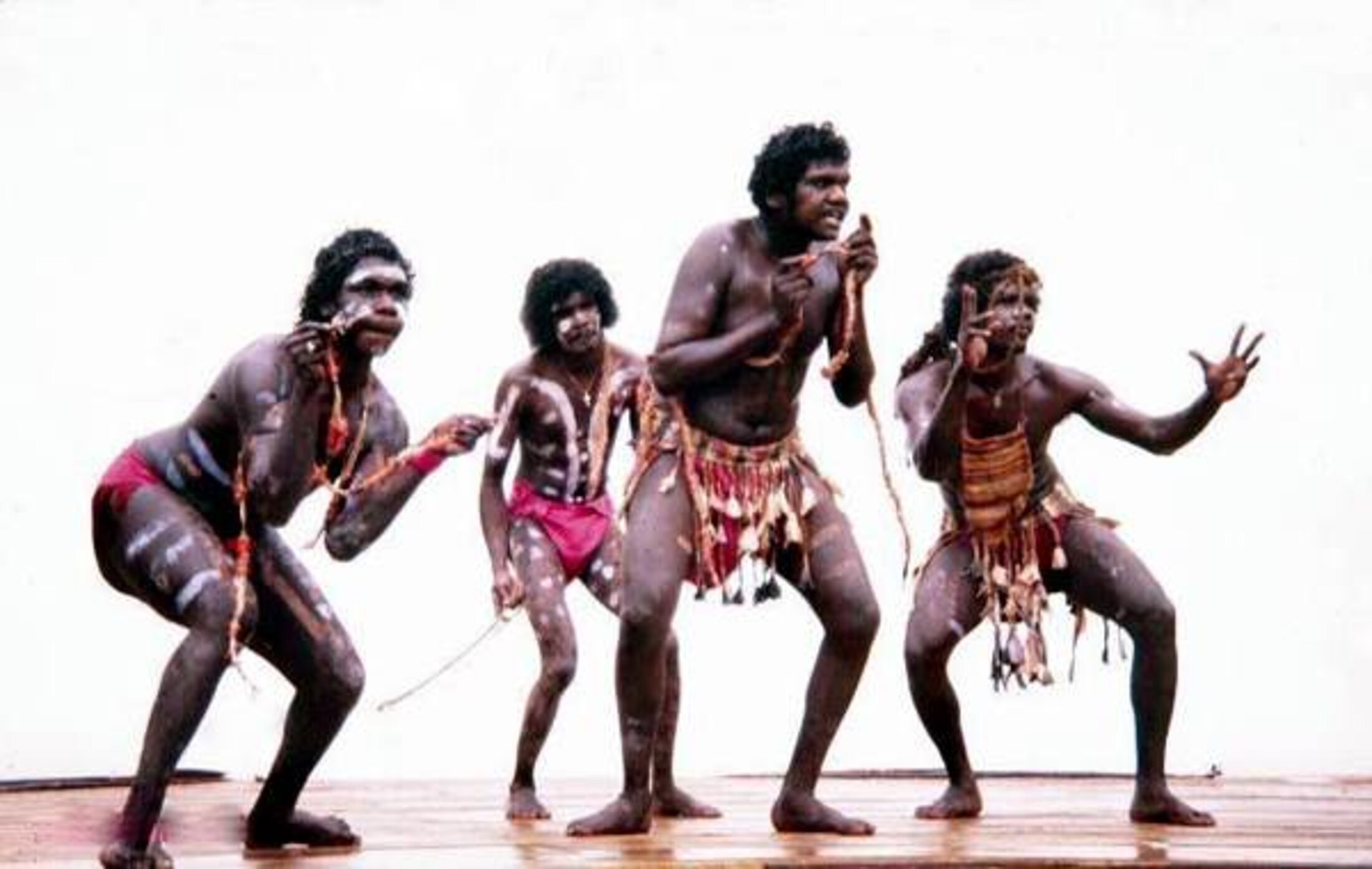

Agrandissement : Illustration 3

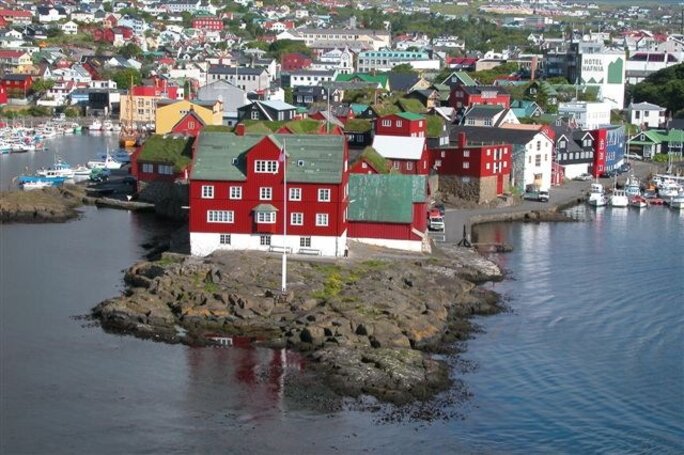

S'il s'agit là d'une démarche individuelle, la génomique personnelle se développe aussi à l'échelle de certains Etats. Les habitants des Iles Feroé pourraient devenir le premier peuple à se voir offrir par son gouvernement un séquençage génomique complet et gratuit. Ce projet pilote, appelé FarGen et mené par le ministère de la santé de l'archipel, vise a séquencer en cinq ans l'ADN des 50.000 habitants des Féroé. L'information obtenue serait utilisée à des fins de prévention et de recherche. Un projet similaire a été lancé en Islande en 1999, et confié à une société privée, deCode, avant de se heurter à des difficultés juridiques et politiques qui l'ont en partie stoppé. Mais le projet des Féroé semble avoir plus de chance d'aboutir. D'ores et déjà, la moitié des Féroïens a accepté de se faire dépister pour le déficit en carnitine, pathologie normalement très rare, mais qui est assez fréquente dans cette population isolée. Il s'agit d'une maladie due à une anomalie génétique, qui peut provoquer des crises cardiaques subites, sans aucun signe avant-coureur. La dépister peut permettre de prévenir ces accidents cardio-vasculaires.

Mais si l'intérêt de la démarche est facile à démontrer dans cet exemple précis, le séquençage global de la population comporte aussi un risque de fichage génétique de la population, quelle que soit la légitimité de son objectif initial. L'avenir du projet FarGen dépendra du degré d'adhésion des Féroïens à cette démarche de prévention généralisée, qui n'est pas sans poser toute une série problèmes, comme l'a illustré l'échec partiel du projet islandais. Certains chercheurs estiment qu'au lieu de viser une population entière, il serait moins coûteux et plus efficace de cibler un petit nombre d'individus atteints de pathologies précises pour lesquelles la surveillance est utile. D'un aute côté, le projet FarGen bénéficie de plusieurs atouts : les Iles Féroé sont un petit Etat, avec un système de santé très organisé, des dossiers médicaux informatisés, des données généalogiques, et une population informé des risques génétiques.

Même dans ces conditions favorables, la question de la protection des informations individuelles reste à régler. Comme le dit Bogi Eliasen, le directeur du projet : «Nous ne voulons certainement pas faire un Facebook génétique des Féroé.»