Il n'y aura pas de relance réussie en France, sans protectionnisme. Loin d'être idéologique, inspirée par exemple par un amour immodéré de la frontière, cette affirmation est presque une vérité comptable (c'est peut-être même une pure vérité comptable, dès lors que l'on admet au sujet de la situation actuelle de la France, quelques hypothèses très vraisemblables).

Cette quasi-vérité comptable est connue depuis bien longtemps. Elle a été mise en évidence par deux éléments des théories keynésiennes : la « loi de Thirlwall » (formulée par Anthony Thirlwall à la fin des années 1970), et le « multiplicateur keynésien en économie ouverte » (dont des versions ont été proposées par Roy Harrod en 1933, Colin Clark en 1938, et Richard Goodwin autour du début des années 1950).

La quasi-vérité comptable que ces deux éléments théoriques mettent en évidence, chacun l'abordant par une facette différente, a aussi trouvé des illustrations empiriques dans l'histoire économique récente de la France : les plans de relance ratés du gouvernement Chirac en 1975, et du gouvernement Mauroy en 1982 (décrits par Alain Cotta dans La France en panne).

Enfin, il est possible de justifier cette quasi-vérité comptable, par un raisonnement extrêmement simple (on aurait presque envie de dire que ce raisonnement est même une « démonstration », tant il paraît difficile à réfuter). Voici donc ce raisonnement, puis son application au cas de la France d'aujourd'hui.

Le raisonnement.

Par définition, une relance réussie de l'économie française permettrait un retour au plein emploi, tout en permettant une restauration puis une préservation de l'équilibre de notre balance commerciale.

Étant donné que nous sommes actuellement dans une situation de chômage de masse (4 millions de chômeurs plus ou moins officiels, sur 29,5 millions d'actifs plus ou moins officiels), un retour au plein emploi aurait pour conséquence un accroissement rapide et massif de notre production et de notre consommation. Tous ces chômeurs retrouvant un emploi, se mettraient en effet à produire, alors qu'aujourd'hui ils ne produisent pas. Et ils se mettraient à consommer beaucoup plus qu'ils consomment aujourd'hui, puisque leur revenu augmenterait : leur revenu est aujourd'hui une allocation chômage ou un revenu d'inactivité, et deviendrait le revenu d'un travail, un salaire ou le revenu d'un travail indépendant ou d'un travail d'entrepreneur.

Par ailleurs, pendant la mise en œuvre d'un plan de relance chez nous, comment évolueront nos exportations ? Nos exportations ne dépendent pas que de notre volonté, mais dépendent aussi de l'état d'esprit du reste du monde : son envie de faire lui aussi des plans de relance, de faire croitre lui aussi sa production et sa consommation, et son envie de consommer des biens ou services produits en France plutôt qu'ailleurs. Aujourd'hui, le reste du monde est dans un état d'esprit de plans de rigueur et de faible croissance (pays riches), ou dans un état d'esprit de croissance basée sur les exportations bien plus que sur la consommation intérieure (certains pays émergents comme la Chine), et de toute manière il n'a pas une énorme attirance pour ce qui est produit en France, étant donné le cout du travail dans notre pays (cout du travail qu'on peut par ailleurs trouver tout à fait légitime). Ainsi, la prudence nous commande de faire comme première hypothèse vraisemblable, que pendant la mise en œuvre d'un plan de relance réussi en France, nos exportations croitront bien moins vite que croitront notre production et notre consommation.

Or aujourd'hui, nous avons un déficit de notre balance commerciale (de 1,7% de notre PIB). Ainsi, pour que l'équilibre commercial soit restauré puis préservé, il faut que nos importations croissent encore moins vite que croissent nos exportations. C'est cette nécessité, pour aboutir à un équilibre de la balance commerciale, que la croissance des importations soit à peu près aussi faible que celle des exportations, que met en évidence la « loi de Thirlwall ».

D'autre part, la production massive supplémentaire permise par le plan de relance, doit trouver des débouchés : quels consommateurs vont acheter cette production supplémentaire ? Une part de cette production supplémentaire sera exportée, mais le reste devra être consommé en France. Or on a vu que nos exportations augmenteront à une vitesse bien moins grande que notre production. Pour que la production massive supplémentaire permise par le plan de relance, trouve des débouchés, il faut donc que notre consommation de biens et services produits en France, augmente encore plus vite que notre production et notre consommation globale. De manière à compenser le manque de débouchés à l'étranger de notre production. Le « multiplicateur keynésien en économie ouverte » met justement en évidence cette nécessité, qu'une croissance très rapide de notre consommation de biens et services produits en France, compense la différence entre une croissance lente des exportations, et une croissance rapide de la production suscitée par le plan de relance, de manière à ce que notre production supplémentaire massive trouve des débouchés.

Ainsi, un plan de relance réussi implique que notre consommation augmente très vite, que nos importations augmentent beaucoup moins vite que notre consommation, et que notre consommation de biens et services produits en France augmente encore plus vite que notre consommation globale. Un plan de relance réussi implique donc que la part de nos importations dans notre consommation, c'est à dire notre propension à importer, se réduit sensiblement. Autrement dit, la proportion de biens et services importés qui se trouvent dans le panier moyen du consommateur moyen, se réduit.

Or que vont consommer tous les chômeurs qui retrouveront un emploi grâce au plan de relance ? Vont-ils seulement consommer des biens et services que nous avons l'habitude de produire en France ? Ou bien, comme essayèrent de le faire les allemands de l'est faisant leurs premiers pas dans la société de consommation occidentale après la chute du mur de Berlin, vont-ils aussi s'acheter massivement des voitures et de l'essence, des produits exotiques et des voyages, des meubles d'intérieur ou de jardin, des appareils électroménagers, et autres équipements de maison, des vêtements et autres accessoires de mode, et toutes ces autres sortes de biens et services que nous ne produisons pas en France, soit parce que c'est impossible, soit le plus souvent parce que ce sont des biens manufacturés, produits de l'activité industrielle, que nous avons massivement délocalisée dans les pays émergents ? Ceux que navre ce comportement prévisible de ces éventuels futurs consommateurs, n'ont qu'à essayer de vivre quelques temps avec une petite allocation chômage ou un revenu d'inactivité, tout en essayant aussi tant qu'à faire, de faire vivre une famille avec ce petit revenu. Et par quel miracle le consommateur moyen peut-il soudainement se mettre à consommer une plus grande proportion de biens manufacturés produits en France ? Le bas prix des biens manufacturés produits dans les pays émergents, permis par le bas cout du travail là bas, peut-il donc soudainement ne plus avoir autant d'attrait qu'aujourd'hui pour lui ? Le consommateur moyen préfèrera-t-il soudainement acheter un bien manufacturé plus cher, du simple fait qu'il est produit en France ? Encore une fois la prudence nous commande de faire comme seconde hypothèse vraisemblable, qu'étant donnée notre propension à consommer des biens manufacturés, notre propension à importer ne peut se réduire sensiblement sans protectionnisme. C'est à dire sans que nous mettions en place des taxes sur les biens importés, qui compensent au moins partiellement, la différence de cout du travail entre chez nous et les pays dans lesquels sont produits ces biens importés. De manière à ce que le consommateur de France ne préfère pas trop acheter un bien ou service plutôt qu'un autre, du simple fait que celui-ci a été produit par des gens moins bien payés qu'en France.

On aurait presque envie de conclure par le « CQFD » du mathématicien (« ce qu'il fallait démontrer »). En faisant seulement deux hypothèses très vraisemblables, il est en tout cas possible de se convaincre par un solide raisonnement, qu'un plan de relance ne peut réussir aujourd'hui en France, sans que dans le cadre de ce plan de relance, notre propension à importer se réduise sensiblement, et sans que nous mettions pour cela en place des mesures protectionnistes.

L'application du raisonnement au cas de la France d'aujourd'hui.

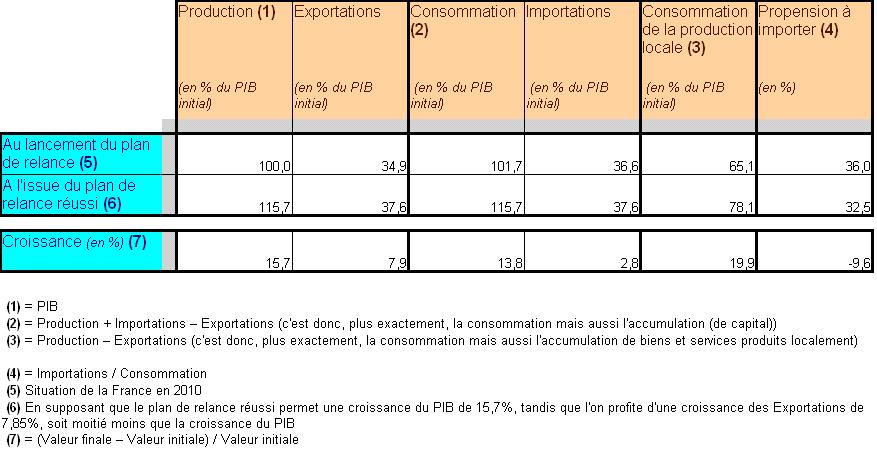

Il est possible d'illustrer ce raisonnement en l'appliquant au cas de la France d'aujourd'hui. C'est ce que fait le tableau suivant, dont les sources sont l'INSEE et la Banque de France. Dans les deux premières lignes de ce tableau, est décrite la situation de la France aujourd'hui (en 2010), puis la situation dans laquelle devrait nécessairement la conduire un plan de relance réussi, en faisant l'hypothèse qu'au cours de la mise en œuvre de ce plan de relance, nos exportations augmentent deux fois moins vite que notre production et notre consommation. La situation initiale et la situation finale sont décrites par le niveau de la production (le PIB), des exportations, de la consommation (globale), des importations, de notre consommation de biens et services produits en France, ainsi que par notre propension à importer. La troisième ligne du tableau donne l'évolution de chacune de ces grandeurs, entre la situation initiale et la situation finale.

[Pour agrandir l'image, cliquer dessus avec le bouton droit, puis cliquer sur "agrandir l'image"]

Évolution prévisible de la situation de la France, si y était mis en œuvre dès aujourd'hui, un plan de relance apte à réussir.

Comme il y a aujourd'hui 25,5 millions d'actifs qui ont un emploi, et 4 millions de chômeurs plus ou moins officiels, un retour au plein emploi, c'est à dire à 29,5 millions d'actifs ayant un emploi, revient à ce que le nombre d'actifs ayant un emploi croisse de 15,7% (4 millions divisé par 25,5 millions). Le plan de relance permettrait donc aussi une augmentation de la production de 15,7% (pour une valeur constante des prix en France ou ailleurs au cours du temps, ainsi aussi que pour une valeur constante des taux de change au cours du temps, pour une valeur constante de la productivité du travail d'une branche d'activité à l'autre ou au cours du temps, et enfin pour une valeur constante du nombre d'actifs dans le pays au cours du temps). D'autre part, nos exportations représentent actuellement 34,9% de notre production, tandis que nos importations représentent 36,6% de notre production (ce qui fait bien un déficit commercial de 1,7% de notre production). Si au cours de la mise en œuvre du plan de relance, les exportations croissent moitié moins vite que la production, elles croissent alors de 7,9% (15,7% divisé par 2). Les autres chiffres du tableau découlent de ces chiffres de base.

On voit sur la troisième ligne du tableau, comment s'illustre le raisonnement en l'appliquant au cas de la France d'aujourd'hui. La production augmente massivement, de 15,7%. La consommation augmente presque aussi massivement, de 13,8% (pas tout à fait aussi massivement que la production, afin de restaurer l'équilibre commercial). Les exportations augmentent environ deux fois moins que la production et la consommation : de 7,9%. Les importations augmentent encore moins vite que les exportations : de seulement 2,8%, comme indiqué par la « loi de Thirlwall ». La consommation de biens produits en France augmente encore plus vite que la consommation globale, de 19,9%, comme indiqué par le « multiplicateur keynésien en économie ouverte ». Et enfin la propension à importer se réduit sensiblement, de 9,6%.

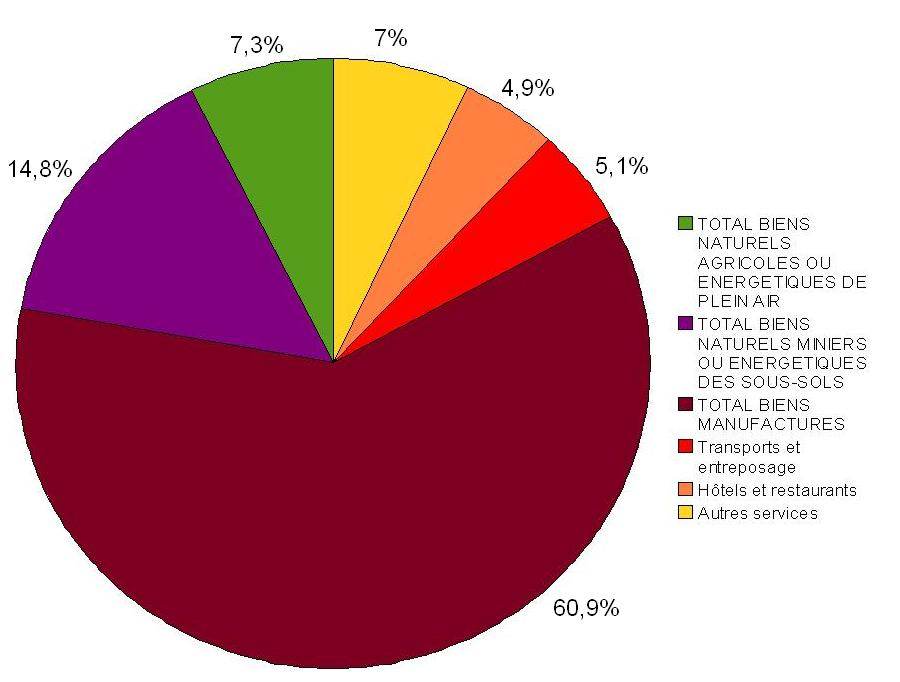

Dès lors, pour se convaincre qu'une baisse de notre propension à importer suppose sûrement une ré-industrialisation, il faut s'intéresser aux catégories de biens et services que nous importons. Le graphique suivant donne (pour l'année 2008), et pour chaque catégorie de biens ou services, la valeur des biens ou services de cette catégorie que nous avons acheté à l'étranger, en pourcentage de la valeur totale des biens et services que nous avons achetés à l'étranger. Ses sources sont l'OCDE (sa base de données STAN) et la Banque de France. C'est en tant que voyageurs, que nous achetons à l'étranger des services d'hôtellerie et restauration. A moins que nous cessions de voyager, les services d'hôtellerie et restauration sont donc, avec les biens naturels de plein air et des sous-sols, les biens ou services que nous achetons à l'étranger sans pouvoir les produire nous mêmes. Ces biens ou services là représentent en tout 27% de nos achats de biens ou services à l'étranger. Restent donc 73% de biens ou services que nous achetons au reste du monde tout en pouvant les produire nous mêmes : biens manufacturés, transports, et autres services (services aux entreprises principalement).

[Pour agrandir l'image, cliquer dessus avec le bouton droit, puis cliquer sur "agrandir l'image"]

Valeur des biens ou services que nous importons , par catégories de biens ou services, en pourcentage de la valeur totale des biens ou services importés

Pour réduire notre propension à importer, nous n'avons peut-être pas très envie de réduire notre consommation de services liés à des voyages, ni de biens naturels agricoles ou alimentaires issus du reste du monde, comme des produits exotiques ou des spécialités locales.

On peut par contre envisager que nous réduisions notre consommation de pétrole, mais cette réduction risque d'avoir un effet limité, étant donné que notre consommation de pétrole ne représente pas un si grand pourcentage que cela de nos achats à l'étranger (moins de 14,8%, puisque les biens naturels des sous-sols comprennent aussi les métaux bruts, l'uranium et le charbon), et étant donné aussi que les prix du pétrole risquent d'augmenter à l'avenir, ce qui pourrait annuler l'effet d'une réduction des volumes que nous importons sur leur cout. Une telle réduction de ces volumes consommés n'est pas non plus des plus aisées, rapides et assurées, puisqu'elle suppose d'inventer et produire industriellement des choses qui ne sont qu'à leurs débuts, comme les voitures, camions, engins agricoles ou de chantier, bateaux ou avions, et autres matières substituables au plastique, n'utilisant pas de pétrole.

Un plan de relance devrait de plus nous permettre de revenir au plein emploi, et d'améliorer les revenus du travail les plus modestes. Les 4 millions de chômeurs actuels de France, et les quelques autres millions de travailleurs aux revenus les plus modestes, retrouvant un emploi et un meilleur revenu, augmenteraient alors leur consommation, notamment des biens et services que nous ne pouvons produire nous mêmes, mais aussi très certainement de biens ou services que nous pouvons produire nous mêmes mais que nous importons. Il deviendrait dans ces conditions, difficile de ne pas augmenter le montant de nos achats de biens ou services que nous ne pouvons produire nous mêmes, et plus crucial encore de réduire notre propension à acheter à l'étranger des biens ou services que nous pouvons produire nous-mêmes. D'autant plus que même dans notre situation actuelle de chômage de masse et d'excessives inégalités de revenus, notre balance commerciale est déjà en déséquilibre.

On peut alors envisager que nous produisions un peu plus nous mêmes les services de transport et autres services aux entreprises, que nous achetons à l'étranger. Mais encore une fois cela aurait un effet limité étant donné que ces services ne représentent pas une si grande proportion que cela de nos achats à l'étranger : 12,1% en tout.

Le fait de produire un peu plus nous mêmes des biens manufacturés qu'aujourd'hui nous importons, apparaît donc comme une manière de réduire notre propension à acheter des biens ou services à l'étranger, préférable ou particulièrement facile par rapport à une réduction de notre consommation globale de biens ou services que nous ne pouvons produire nous-mêmes, et particulièrement efficace étant donné que nos importations de ces biens représentent 60,9% de nos achats de biens ou services à l'étranger.

Une ré-industrialisation n'est donc pas le seul levier par lequel nous pouvons réduire notre propension à importer, et donc réussir un plan de relance, mais c'est surement le levier principal.