Changement d'époque, changement de paradigme, changement d'écosystème: si l'on en croit le blogueur Jeff Jarvis, «the press becomes the press-sphere», autrement dit le lecteur n'a plus seulement accès au monde par l'intermédiaire des médias; son horizon s'est élargi et cela change beaucoup de choses, y compris dans la façon de «produire» l'information.

Avec force schémas, il explique que la perception de ce qui se passe au-delà de notre bout du nez s'est ouverte à une multitude de voix, la presse n'étant plus que l'une parmi bien d'autres, et même pas centrale ou dominante.

L'entourage, bien sûr, est une source d'information depuis toujours: les amis, les parents, les relations rapportent couramment ce dont ils ont entendus parler. Mais jusqu'alors, ils répétaient peu ou prou ce que les médias leur avaient dit.

Désormais, les institutions (entreprises, association, pouvoirs publics...) ont aussi intégré dans leur discours le fait qu'elles peuvent faire passer au public des informations sans intermédiaire. D'abord, on se dit que le lecteur ne s'y laissera pas prendre: il sait, futé qu'il est, distinguer la bon grain journalistique de l'ivraie publicitaire.

Laissons lui donc le choix: soit il s'informe en consultant un document brut, original, sourcé, soit il le fait en passant par la lecture particulière et subjective (références, culture, compétence, sans parler de l'opinion ou des préjugés) du journaliste. Que croyez-vous qu'il choisira? Quelle option insulte le plus son intelligence?

A priori, l'accès direct à des données chiffrées, à des rapports, à des études de think-tanks fournit des renseignements plus fiables (parce que plus proche de la source) que leur interprétation publiée dans un journal. A priori seulement, puisque les chiffres sont, eux aussi des constructions (taille de l'échantillon, choix des paliers, élaboration du questionnaire); puisque les rapports sont généralement écrits pour aboutir à des recommandations; et qu'il n'y pas loin des think-tanks aux lobbies.

Dès lors, l'article journalistique présente au moins l'avantage (normalement) d'être le lieu de la confrontation des points de vue, du recoupement des données et de la contextualisation de l'information. Dans le pire des cas, le journaliste est agnostique (il donne la parole au loup puis à l'agneau et laisse au lecteur le soin de juger si le premier devait bien manger l'autre). Souvent, il aide le lecteur à réviser sa façon de penser. C'est ce qu'explique le sociologue Edgar Morin:

«La communication n’apporte pas la compréhension. Comprehendere, en latin, signifie saisir ensemble, embrasser sous ses différents aspects. L’appréhension d’une réalité est par essence complexe. C’est appréhender divers aspects de cette réalité ou d’une personnalité. Ne pas réduire, par exemple, un homme public à un seul aspect de sa personne. La première éthique journalistique, c’est de les prendre tous en compte. (...) L’erreur, c’est de penser que l’information, c’est de la connaissance. C’est plutôt un fragment de réalité qui nous interroge. Pour qu’elle devienne de la connaissance, l’information doit être intégrée dans un contexte. Elle n’est pertinente que si elle est contextualisée.»

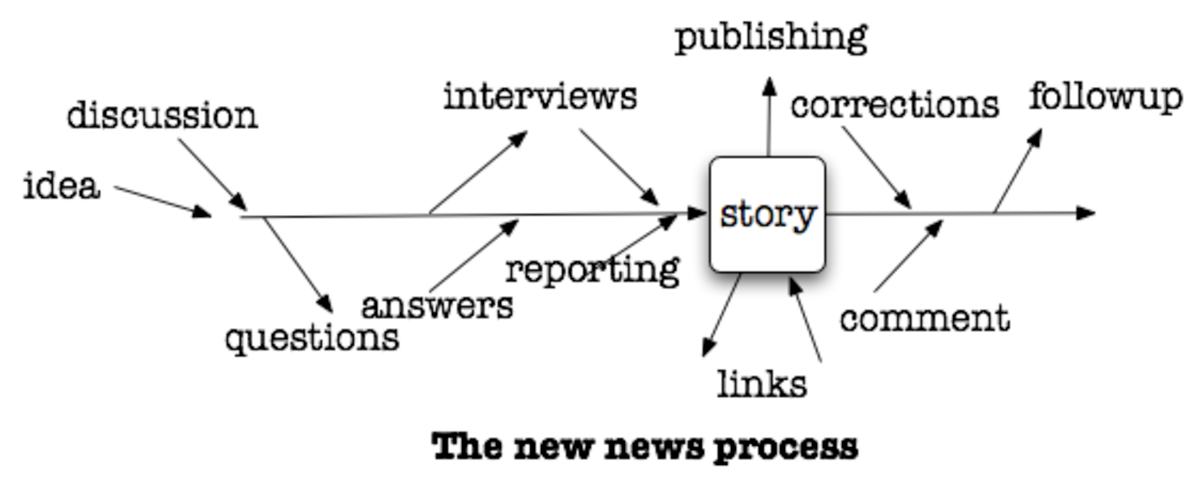

Jeff Jarvis note, néanmoins, que le Web est capable de fournir au lecteur un tel «contexte»: les internautes peuvent témoigner directement et en longueur, les archives tiennent lieu de mémoire, les blogueurs et les commentateurs mettent en perspectives, etc. Les journalistes ne se privent d'ailleurs pas d'utiliser de telles ressources dans leur travail quotidien. C'est ce que Jarvis nomme le «new news process»:

Mais il introduit cette nuance: «pour le papier, le processus crée le produit; en ligne, le processus est le produit». Comprenez: toutes les étapes de la conception d'un journal — le recueil des informations, le tri de celles-ci, le choix de l'angle, la documentation complémentaire, la hiérarchisation, etc. — deviennent désormais des fins en soi: le témoignage, la discussion, la mise à jour, le droit de suite, le commentaire... sont à chaque fois des «objets Web» à part entière et autonomes.

Prenant acte de cette évolution, les entreprises de presse ont souvent remplacé, ces dernières années, les divisions traditionnelles en rubriques (politique, économie, culture...) et en métiers (rédacteurs, éditeurs, photographes, infographes...) par des desks plus polyvalents et attachés à un support (papier, web...). Ou pour être plus précis, les reporteurs (rédacteurs, photographes...), qui connaissent surtout leur sujet, ont eu tendance à diversifier dans le mode d'expression (écrit, audio, photo, vidéo...) sans se soucier du support de publication (celui-ci tend d'ailleurs à être multiple, les «contenus» étant réexploités sur papier, sur le web, dans des bases de données), quand les éditeurs (secrétaires de rédaction, rédacteurs en chef...), sont surtout devenus spécialistes de leur médium (mise en scène de l'information, connaissance du lectorat et de ses habitudes, gestion de communauté...).

Encore faut-il que le travail d'édition reste utile:

Jarvis constate par exemple que le fait que le Web sépare le fond de la forme permet une personnalisation et un remixage (syndication, mashups,...) des contenus qui fait que l'éditeur ne maîtrise plus l'apparence finale de l'information qu'il délivre, ni même sa hiérarchie. La généralisation du direct (la couverture minute par minute des événements) abonde encore dans ce sens: à quoi cela sert-il d'emballer des informations à consommer tout de suite?

On nous avait ainsi annoncé la mort des journalistes (le contenu est partout, plus besoin d'aller sur le terrain) au prétexte que les moyens techniques permettaient à chacun de rédiger son information, sans se rendre compte qu'il fallait quand même se rendre là où l'actualité se passe pour en rendre compte. Et les témoignages des acteurs de l'événement? Il ne semble pas certain que son premier réflexe (pour l'heure) soit d'aller commenter à chaud ce qui lui arrive. Le journaliste, au moins, est payé pour cela.

On nous annonce donc celle des rédacteurs en chef puisque la technique (les flux RSS, essentiellement) permet désormais de concentrer les sources de tous statuts et de toute qualité en un lieu unique et selon un seul critère: le dernier arrivé en tête.

C'est ce dont témoigne Narvic (de novövision), contacté par David Dufresne:

«Je ne consomme plus l'information par paquet (un ensemble formé par une rédaction et proposé en bloc). Je consomme les articles à l'unité et je les découvre et les sélectionne par toute une série d'outils de veille et d'alertes que j'ai personnalisées selon mes propres préoccupations.

Je ne suis pas passif vis à vis de l'information et je partage ma propre information en la rediffusant vers d'autres, avec d'autres outils que j'utilise aussi : mon blog, et son flux RSS, mes liens commentés sur del.icio.us... et leur flux RSS, bientôt une diffusion par mail de l'un et de l'autre...»

Plus besoin de tri, donc, tout au même niveau et mort au produit fini (le même Narvic prédit le grand déclin de la page d'accueil). Cela se défend. Pour toute personne qui passe sa journée à éplucher ses flux RSS à la recherche de l'info neuve à répandre et à commenter. Pour les neuf dixièmes de la population qui restent, la formule du journal semble toujours pertinente.