Au total, dix notes confidentielles rédigées par l’ambassadeur de Belgique à Rabat, Jean de Bassompierre, et adressées à Bruxelles entre novembre 1965 et mai 1967 retracent l’affaire Ben Barka. Ces archives, déclassifiées après trente ans, offrent une lecture inédite des coulisses marocaines et françaises. Nous en publions ici une série en cinq volets, construits à partir des rapports les plus révélateurs.

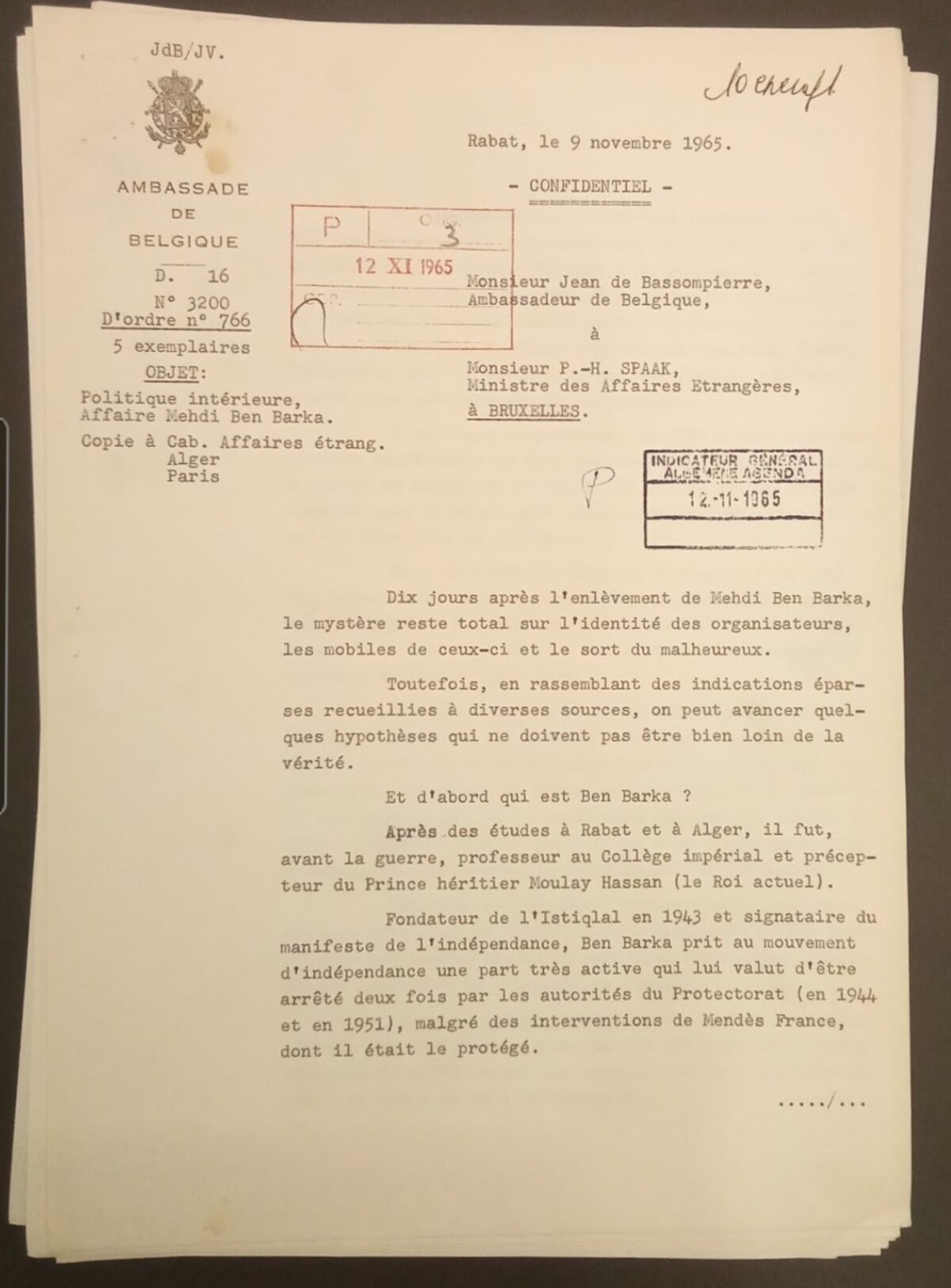

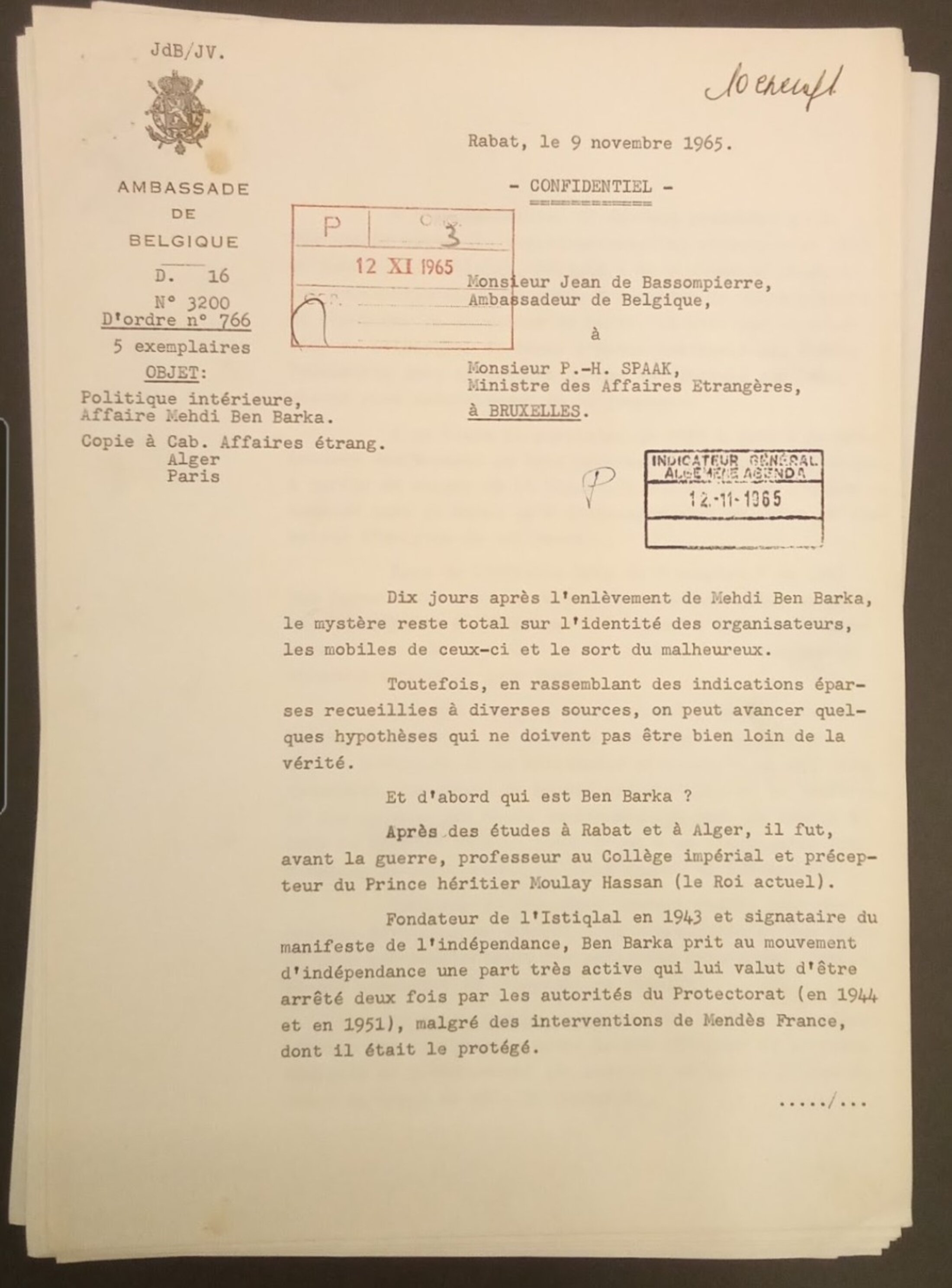

Ce premier épisode s’appuie sur la note diplomatique : D.16, n° 3200, d’ordre n° 766, du 9 novembre 1965, confidentiel, rédigée dix jours après l’enlèvement de Mehdi Ben Barka à Paris.

Agrandissement : Illustration 1

Mendès France, protecteur inattendu

La note rappelle que Mehdi Ben Barka bénéficiait, dès les années 1940, de la protection de Pierre Mendès France. L’ambassadeur belge Jean de Bassompierre note que l’ancien ministre français intervint à plusieurs reprises auprès des autorités du Protectorat pour obtenir la libération de l’opposant : « … malgré des interventions de Mendès France, dont il était le protégé. »

Ce soutien intrigue. Mendès France, qui fut président du Conseil et ministre à plusieurs reprises sous la IVe République, s’était déjà fait connaître pour ses positions singulières dans le champ politique français. Était-ce une convergence idéologique avec Ben Barka, tous deux porteurs d’un discours progressiste et réformateur ? Ou un calcul politique dans un contexte colonial en recomposition ? La note ne le précise pas, laissant au lecteur le soin de mesurer la portée de cette protection inattendue.

Une scission d’Istiqlal pour cause de détournements

Dans les récits dominants de l’histoire politique marocaine, la rupture entre Mehdi Ben Barka et le parti de l’Istiqlal est généralement présentée comme un désaccord idéologique. L’aile gauche, menée par Ben Barka, aurait reproché aux conservateurs d’Allal El Fassi leur trop grande proximité avec le Palais. Mais la note du 9 novembre 1965 donne une tout autre version. Jean de Bassompierre écrit :« En 1959, à la suite de détournements de fonds par la direction de l’Istiqlal, il provoque la scission de l’Istiqlal et fonde l’Union nationale des Forces Populaires dont il devient un des secrétaires généraux. »

Cette explication inédite replace la scission non pas seulement dans un affrontement politique avec le pouvoir royal, mais aussi dans une crise de gestion interne et un scandale financier. Une hypothèse qui contraste fortement avec l’image d’un Ben Barka uniquement mu par des idéaux politiques, et qui interroge : pourquoi cette version des faits, consignée dans une note confidentielle, est-elle restée si longtemps absente de la mémoire collective ?

1963 : Ben Barka soutient l’Algérie contre le Maroc

Autre révélation majeure des archives diplomatiques belges : la guerre des sables d’octobre 1963, qui opposa le Maroc et l’Algérie à la suite d’un différend frontalier. Jusqu’ici, les récits sont contradictoires : Rabat et Alger se rejettent mutuellement la responsabilité du déclenchement des hostilités. Or, dans sa note du 9 novembre 1965, l’ambassadeur belge tranche sans ambiguïté : « Il avait déjà déçu ses nombreux compagnons de la lutte pour l’indépendance, par l’appui qu’il a publiquement donné à l’agression algérienne d’octobre 1963 contre le Maroc. »

Pour la Belgique, l’agresseur était donc l’Algérie, et Ben Barka, alors réfugié à Alger, avait publiquement soutenu cette offensive. Ce choix politique a été perçu comme une véritable trahison par ses anciens compagnons nationalistes et a contribué à fragiliser son prestige au Maroc, notamment auprès des jeunes générations.

Un leader affaibli et isolé

La note insiste sur l’affaiblissement de son influence à la veille de son enlèvement : « En réalité, l’influence de Ben Barka se survivait à elle-même. Vivant à l’étranger, interdit de séjour dans les pays arabes depuis la dernière Conférence de Casablanca, Ben Barka avait vu diminuer très sensiblement son prestige, notamment auprès des jeunes générations. »

Aux yeux de la diplomatie belge, Ben Barka apparaissait déjà comme un dirigeant politique marginalisé, engagé dans des causes internationales éloignées des préoccupations marocaines. La note qualifie la Conférence tricontinentale de La Havane de « machine de guerre anti-américaine et anti-O.N.U., inspirée par le communisme chinois », une orientation jugée sans intérêt pour une population davantage préoccupée par ses besoins quotidiens.

Oufkir, le Roi et l’opposition : qui avait intérêt à sa disparition ?

La note identifie plusieurs cercles d’intérêt dans la disparition de Mehdi Ben Barka :

- Le général Oufkir : « … ministre de l’Intérieur et directeur général de la Sûreté nationale, véritable condottiere, capable de tout et qui voue une haine tenace à tous les éléments de l’opposition […]. Il a parfaitement pu manigancer l’enlèvement de Ben Barka par ses services secrets. »

- Le Roi Hassan II : décrit comme découragé par l’échec de ses tentatives de rapprochement avec l’opposition, il aurait pu « laisser faire ». La note ajoute plusieurs indices troublants :

a) le rôle joué à Paris par un parent du général Oufkir,

b) la passivité de la police marocaine face à Boucheseiche, recherché par la justice française,

c) le « ridicule communiqué » publié huit jours après l’enlèvement,

d) la présence à Paris de hauts responsables de la sûreté marocaine au moment de l’enlèvement, suivie de celle d’Oufkir lui-même. - L’opposition : enfin, la note évoque l’hypothèse d’une responsabilité interne :

« L’opposition elle-même peut avoir de bonnes raisons de le voir disparaître […]. En l’enlevant et en en faisant un martyr, l’opposition demandait à Ben Barka un dernier et tragique service qu’elle est décidée à exploiter à fond contre le régime. »

Boucheseiche, l’homme clé protégé à Casablanca

La note se termine par des révélations inattendues. L’ambassadeur signale que la police française a demandé l’extradition de Georges Boucheseiche, truand français installé à Casablanca et directement impliqué dans l’enlèvement. Mais, écrit-il, « il y a peu de chance que les Marocains y donnent suite, car l’intéressé, propriétaire d’un hôtel galant à Casablanca, est le fournisseur de ces messieurs de la Cour et des ministres en distraction.»

Une protestation française fragilisée

Revenu de Paris, l’ambassadeur de France adresse de « très sévères représentations » aux autorités marocaines. Mais Bassompierre relativise leur portée : « si le général de Gaulle ne disposait pas d’armes économiques, sa protestation n’aurait guère de poids, venant de quelqu’un qui s’est rendu coupable, il n’y a pas tellement longtemps, de l’enlèvement en Allemagne d’un agent de l’ONU. » La diplomatie française est ainsi décrite comme embarrassée par ses propres antécédents en matière d’opérations illégales.

Les médinas sous surveillance

Enfin, l’ambassadeur mentionne qu’« une certaine tension se manifeste depuis deux jours dans les médinas où les mesures de sécurité ont été renforcées ». Dix jours après l’enlèvement, l’affaire commence à peser sur l’atmosphère intérieure au Maroc, où les autorités craignent une agitation populaire.

Ces archives belges déclassifiées livrent une série de révélations qui bouleversent l’image de Mehdi Ben Barka et l’interprétation de son enlèvement. On y découvre un opposant protégé par Mendès France, un stratège politique marqué par une scission interne sur fond de scandale financier, un exilé soutenant l’Algérie lors de la guerre des sables contre son propre pays, et un leader déjà affaibli au moment de sa disparition.

En pointant Oufkir, le Roi et même l’opposition comme ayant pu avoir intérêt à sa disparition, la note diplomatique de novembre 1965 éclaire l’affaire d’un jour nouveau. Et avec les révélations finales sur Boucheseiche, la diplomatie française et la surveillance accrue dans les médinas, elle illustre la profondeur d’une crise qui, dès ses premiers jours, dépassait largement le cadre marocain.

Le prochain volet de cette série portera sur la note diplomatique du 19 janvier 1966, qui éclaire les tensions croissantes entre Paris et Rabat ainsi que le rôle des services secrets français.