Au cours des dernières décennies, les paléoanthropologues ont utilisé, pour dater les différentes étapes de l’évolution humaine, une méthode alternative à celle de la datation radiométrique : celle de l’horloge biologique, qui consiste à estimer le nombre de mutations dans l’ADN survenant par unité de temps pour dater les événements principaux de notre histoire. C’est ainsi que l’on a cherché à préciser les dates de l’émergence de l’humanité, il y a des millions d’années, ou de la sortie d’Afrique des hommes moderne au cours des derniers 100.000 ans.

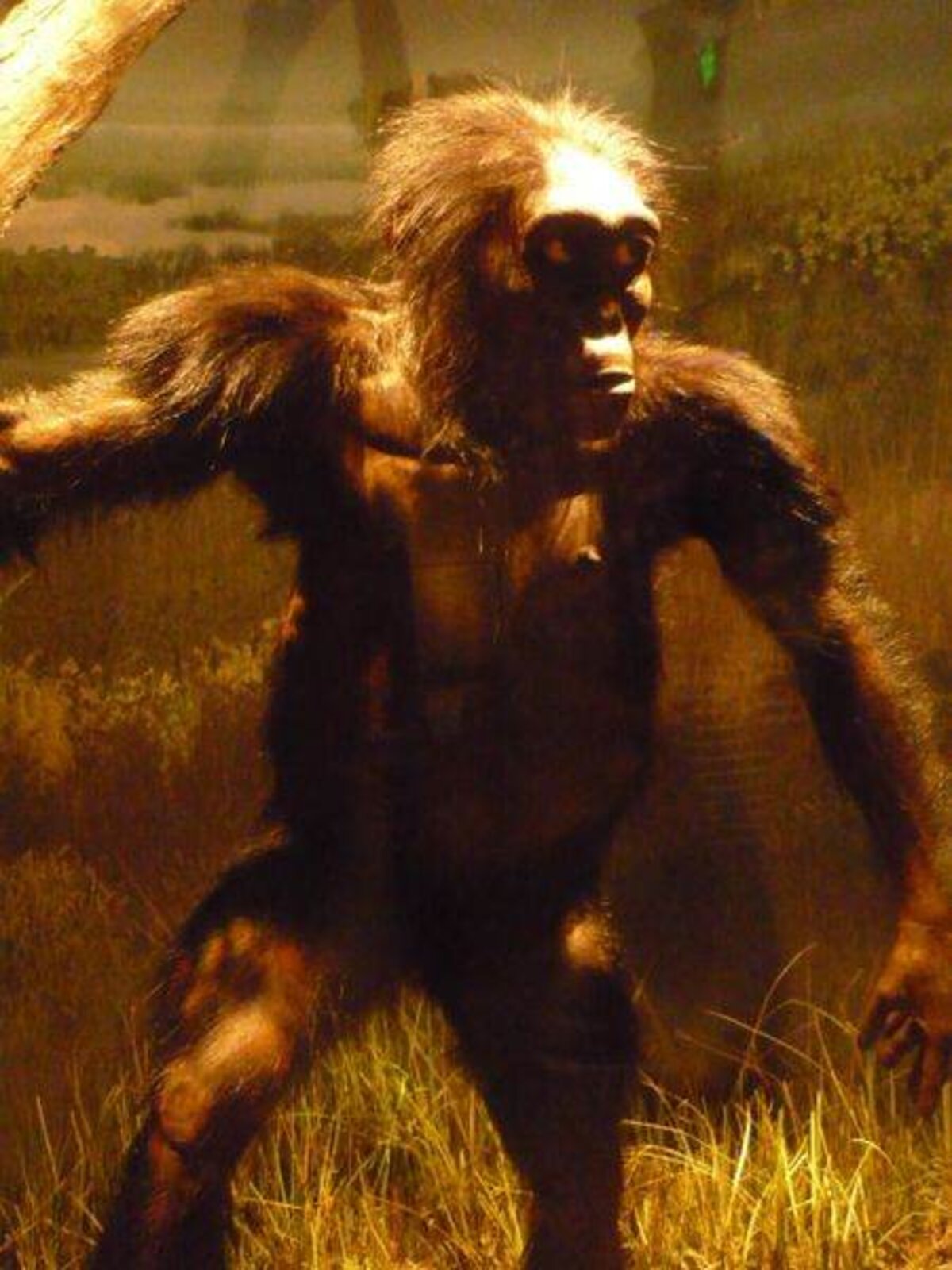

Agrandissement : Illustration 1

Selon la revue Science, qui consacre une intéressante analyse à ce sujet, les recherches les plus récentes montrent que l’horloge biologique avait été calée sur un rythme trop rapide. Selon David Reich, généticien des populations à l’université Harvard, cité dans Science, « Ces articles (récents) montrent de manière convaincante que le taux de mutation des séquences d’ADN humain est nettement plus lent que celui sur lequel on s’était basé jusqu’ici ».

En gros, l’horloge de notre évolution tournerait deux fois moins vite que ce que l’on croyait, ce qui conduit à revoir les dates estimées des grandes étapes de l’histoire des origines humaines.

Pour reconstituer cette histoire, les scientifiques utilisent deux méthodes principales. La première, la plus connue, est la datation au carbone 14 (on peut aussi utiliser d’autres radioéléments que le carbone, mais le principe est le même).

Les techniques de datation radiométrique sont devenues très précises, mais elle se heurtent à une limite : on ne peut évidemment dater que les fossiles que l’on retrouve. Lorsqu’on découvre un specimen d’homininé, on ne peut savoir s’il est le premier représentant de son espèce ou si cette dernière était apparue bien avant. De plus, les caractères morphologiques ne sont pas toujours suffisants pour préciser le degré d’apparentement entre deux fossiles.

Il en résulte une grande incertitude sur les dates précises des différentes étapes de l’histoire de notre espèce. D’où l’intérêt de la deuxième méthode, celle de « l’horloge biologique », qui s’est développée considérablement grâce aux progrès des techniques d’analyse de l’ADN, et qui apporte un éclairage complémentaire.

Le principe de base de cette méthode consiste à estimer le rythme auquel surviennent des mutations dans les gènes d’une espèce donnée. En l’occurrence, on cherche à savoir à quelle vitesse ont évolué les différentes espèces d’homininés (l’homme et ses plus proches parents) et d’hominidés (la « famille élargie », incluant les orangs-outangs). Ainsi, en comparant les génomes de deux espèces apparentées, dont l’une est antérieure à l’autre, on peut évaluer le nombre de mutations qui les différencient ; si l’on connaît le rythme auquel surviennent les mutations, on peut en déduire l’intervalle de temps qui s’est écoulé depuis la séparation de ces deux espèces.

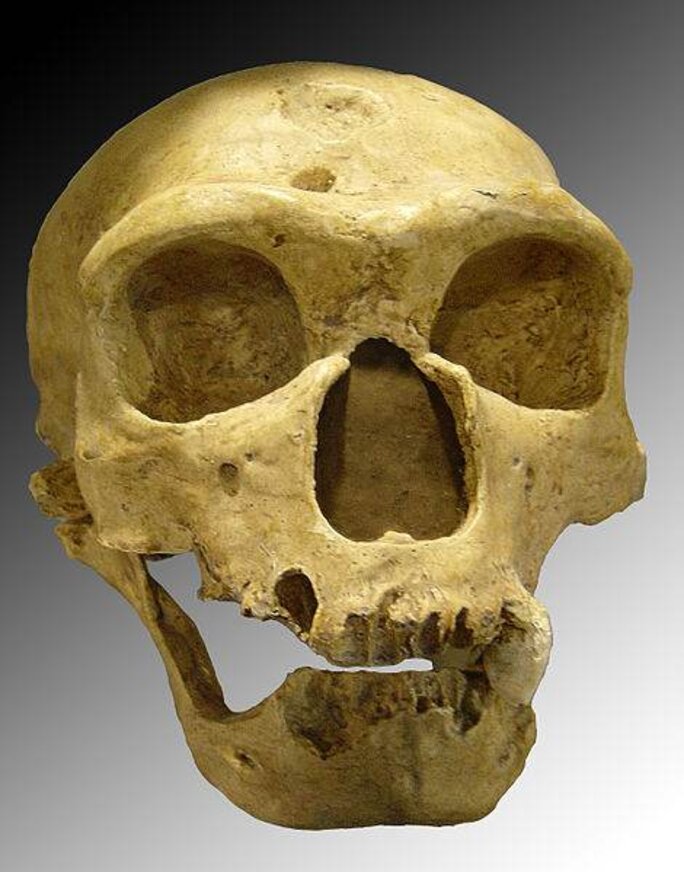

On peut aussi, en comparant deux génomes, connaître leur degré de proximité, et en déduire les relations de parenté entre les espèces correspondantes. C’est ainsi que l’on a pu, par exemple, déterminer que les Néandertaliens et les hommes modernes s’étaient métissés ; on a pu découvrir qu’il y avait eu aussi des croisements avec un troisième groupe humain, les Denisovans (voir Samedi-sciences du 1er septembre 2012).

Mais pour revenir aux questions de datations, la difficulté est de savoir exactement quand se sont produits ces événements. Ainsi, Svante Pääbo et son équipe du Max Planck Institut de Leipzig ont estimé que la séparation entre nos ancêtres directs d’une part, les Néandertaliens et les Denisovans d’autre part, remontait à une date comprise entre… 170.000 et 700.000 ans !

Avec une telle marge d’erreur, il est difficile de reconstituer une histoire précise. « Nous ne pouvons pas comprendre comment les choses se sont passées si nous ne savons pas quand elles se sont passées », résume John Hawks, paléoanthropologue à l’université du Wisconsin (Madison).

Au cours des deux dernières décennies, la méthode la plus utilisée pour « caler » l’horloge de l’évolution a été la suivante : on a d’abord estimé le nombre de mutations qui différencient les humains et les autres primates en comparant des segments d’ADN ; puis on s’est appuyé sur les dates des premiers fossiles connus des différentes espèces pour estimer le temps nécessaire pour que ces mutations se produisent.

Exemple : les fossiles du plus ancien ancêtre connu de l’orang-outang remontent à environ 13 millions d’années. Cela donne la durée qui a été nécessaire pour que les mutations qui différencient l’homme de l’orang-outang s’accumulent. En faisant d’autres estimations analogues, les chercheurs ont calculé que le rythme moyen de survenue des mutations était d’une par milliard de paire de bases et par an pour les hommes et les grands singes (le génome humain complet possède de l’ordre de 3 milliards de paires de bases).

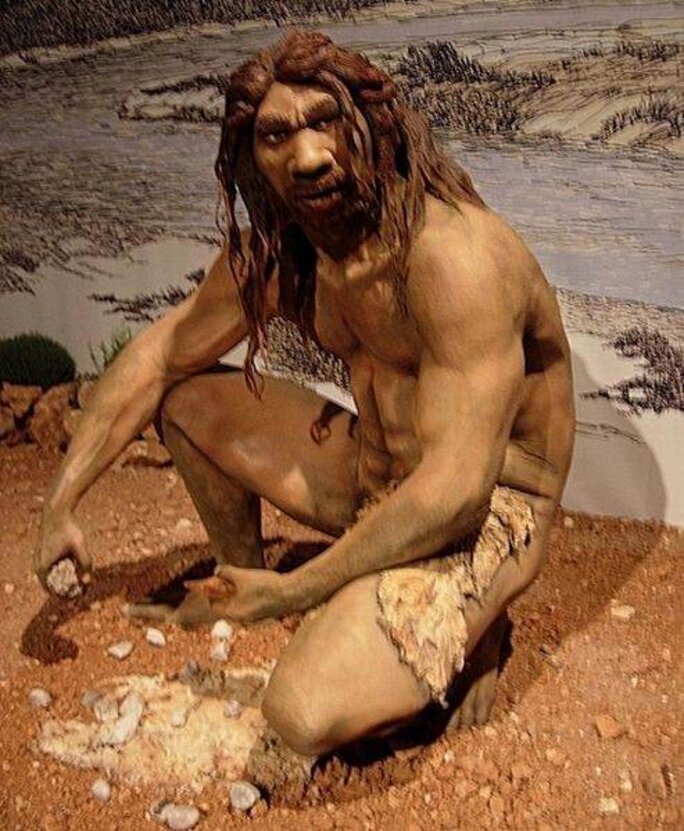

Avec ce rythme de l’horloge moléculaire, on aboutit à une date située entre 4 et 6 millions d’années pour la séparation entre l’homme et le chimpanzé. Cela cadre assez bien avec les datations des fossiles d’homininés les plus anciens, comme Orrorin, qui a vécu il y a 6 millions d’années.

Mais les indications de l’horloge moléculaire collaient nettement moins bien avec les événements plus récents de notre histoire : ils donnaient une date de 250.000-350.000 ans pour la séparation homme moderne – Néandertalien, alors que les fossiles indiquaient 200.000 ans, mais aussi une date beaucoup plus ancienne, 350.000 à 600.000 ans, pour la divergence avec Homo heidelbergensis, l’ancêtre présumé de Neandertal.

Les études récentes ont permis des comparaisons d’ADN beaucoup plus proussées et précises, et elles conduisent donc à ralentir l’horloge moléculaire, pratiquement en divisant par deux sa vitesse. Avec ce nouveau rythme, on trouve une date située entre 400.000 et 600.000 ans pour la divergence entre l’homme moderne et la lignée néandertalienne, ce qui s’accorde bien avec les dates des fossiles d’Homo heidelbergensis.

Le nouveau réglage de l’horloge cadre aussi mieux avec les dates estimées de la sortie d’Afrique de l’homme moderne : les fossiles donnent entre 80.000 et 125.000 ans ; l’horloge moléculaire avec l’ancien réglage donne 70.000 ans, ce qui est un peu court ; avec l’horloge ralentie, on trouve 90.000-130.000 ans, ce qui colle parfaitement avec les fossiles.

Mais le réajustement de l’horloge moléculaire pose aussi des problèmes : il fait remonter la divergence avec l’orang-outang à quelques 40 millions d’années, ce qui semble beaucoup trop. Ce qui conduit à une nouvelle hypothèse : il se pourrait que le rythme de l’évolution ait changé. Qu’il ait été plus rapide au début de l’histoire des primates que dans la période plus récente.

En somme, l’homme ne serait pas issu d’une accélération, mais d’un ralentissement de l’évolution… Voilà une idée intéressante, qui mérite d’être creusée.