Agrandissement : Illustration 1

Une météorite retrouvée dans le Sahara l’année dernière ressemble aux roches observées par les robots de la Nasa dans les cratères de Mars. Cette météorite âgée de 4,4 milliards d’années pourrait être le premier échantillon identifié de la croûte ancienne de la planète rouge, et ouvre une fenêtre sur les toutes premières étapes de l’histoire de Mars. L’analyse détaillée de cette météorite vient d’être publiée dans la revue Nature par une équipe de chercheurs américains et français, dirigée par Munir Humayun de l’université de Floride et associant le Museum national d’histoire naturelle.

La Nasa n’a pas encore pu rapporter sur Terre des échantillons de roches martiennes, comme elle l’a fait pour les roches lunaires. Mais on a retrouvé à ce jour 68 météorites martiennes, qui donnent un aperçu du sol de la planète rouge, même si l’on ne dispose pas du contexte géologique.

Appelée NWA 7533, la pierre céleste a été découverte par des Bédouins près de Bir Anzarane au Maroc, au même endroit qu’une autre météorite martienne trouvée un peu plus tôt, et baptisée « Beauté noire » (voir Samedi-sciences (72) du 5 janvier 2013). Les deux météorites faisaient partie d’une même roche qui s’est brisée en entrant dans l’atmosphère terrestre et dont on a récupéré en tout cinq fragments. NWA 7533 a été acaquise par un collectionneur français, Luc Labenne, qui en a offert un échantillon au Museum national d’histoire naturelle. La « Beauté noire », ou NWA 7034 (NWA signifie Northwest Africa), avait été acquise par un collectionneur américain qui en a fait don à l’université du Nouveau-Mexique, où elle a été étudiée par l’équipe de Carl Agee. Elle a été décrite comme une roche d’origine volcanique faite de « brèche basaltique » (agrégat de fragments cimentés par une matrice contenant du basalte).

L’étude de la nouvelle météorite apporte des précisions supplémentaires. Selon Humayun, elle provient d’une zone « qui détient tous les secrets de la naissance de Mars et de son histoire précoce ». D’après l’analyse géologique, NWA 7533 (et donc aussi NWA 7033) est un fragment de brèche régolithe. La régolithe correspond à la couche de la surface de la planète qui a été bombardée par les astéroïdes.

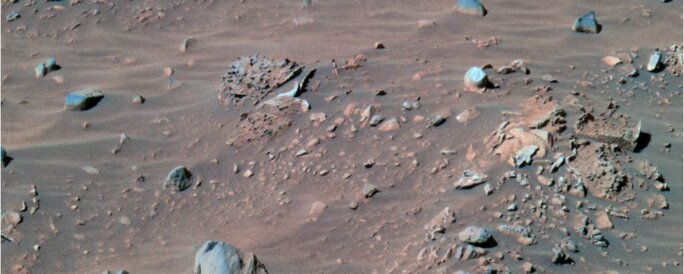

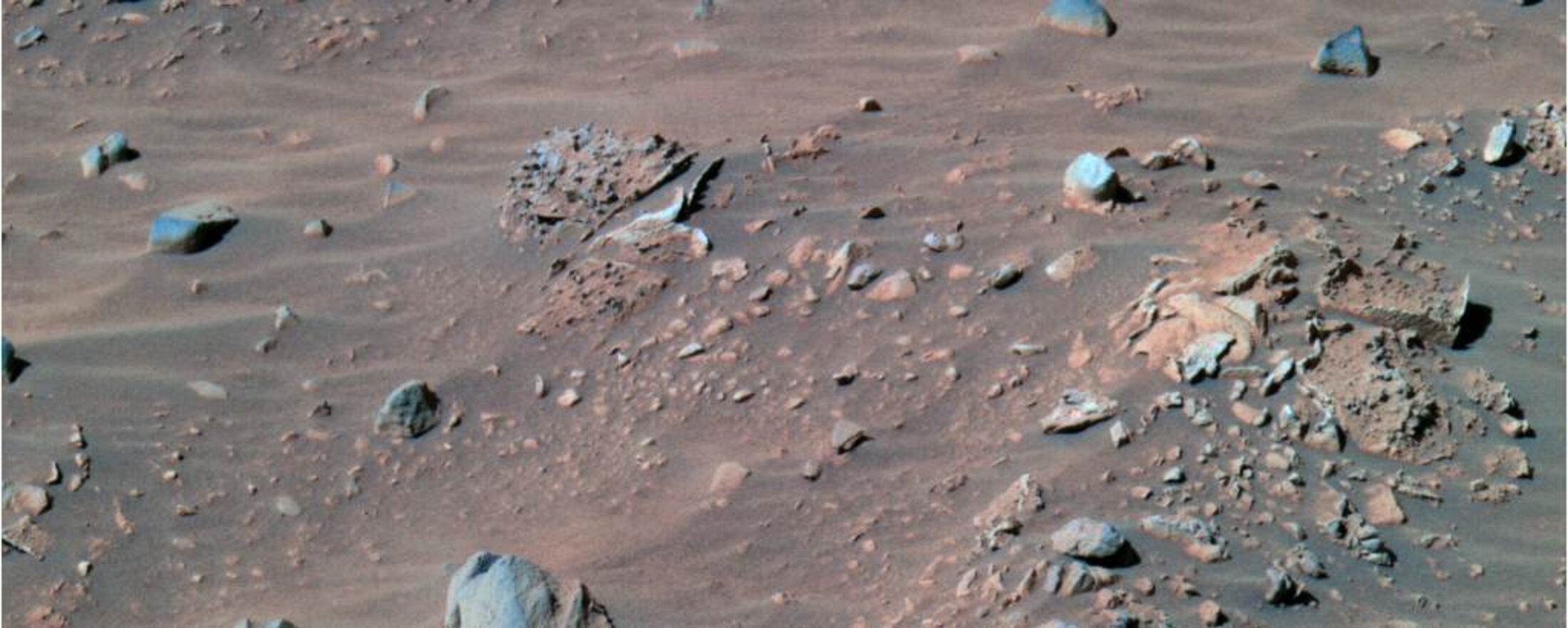

NWA 7533 contient des fragments dont la texture ressemble à des roches lunaires issues d’impacts, qui ont été rapportées par les astronautes des missions Apollo. Mais chimiquement, la météorite a des caractéristiques précises qui sont spécifiques de Mars. Sa composition chimique est presque identique à celle de roches basaltiques analysées par le rovert Spirit de la Nasa dans le cratère Gusev. Mais la Nasa n’a pas encore réussi à rapporter des échantillons de roches martiennes sur Terre, et l’on ne peut pas savoir exactement de quel cratère provient la météorite.

L’élément le plus intéressant est l’âge de NWA 7533, soit 4,4 milliards d’années, ce qui démontre que la météorite provient de la croûte martienne la plus ancienne. Cette croûte s’est formée à partir du magma venu des profondeurs de la planète rouge. L’âge de l’échantillon a pu être déterminé en analysant les produits de la désintégration de l’uranium dans des cristaux de zircon présents dans la météorite. Ces cristaux de zircon se forment pendant la solidification du magma, et ils ont été épargnés par le bombardement d’astéroïdes à la surface de Mars. Ils sont donc les témoins de la formation initiale de la croûte martienne.

Agrandissement : Illustration 2

L’équipe d’Agee avait trouvé un âge beaucoup moins ancien pour la « Beauté noire » (2,1 milliards d’années), mais cela peut s’expliquer par la présence de composants plus récents dans cette météorite.

Selon la revue Nature, le nouvel âge déterminé par l’analyse de Humayun montre que la croûte martienne s’est formée pendant les cent premiers millions d’années de l’histoire de la planète rouge. Autrement dit, quasiment dès sa naissance. L’activité volcanique qui a produit cette croûte a aussi libéré de l’eau, du gaz carbonique et de l’azote, créant, selon Humayun, « une atmosphère très épaisse, peut-être même un océan », bref « des conditions très vivables ». Mais cela se passait il y a 4,4 milliards d’années. Depuis, la planète rouge est devenue nettement moins fréquentable. L’étude d’autres météorites, ou de roches recueillies dans les cratères de la planète, permettra peut-être de savoir comment Mars, après avoir été un havre de vie possible, s’est transformée en un désert rouge et froid.