Je ne me sens pas dans la même démarche. Je suis très subjective ici, contrairement à Anne dans ses reportages. Je suis dans une interprétation. J’étais très contente qu’Anne aime les détails, les calligraphies, je l’ai fait parce que c’était important pour moi et il s’avère que ça lui plaisait aussi.

En tant que lecteur, on a vraiment l’impression d’entrer dans un univers. Est-ce Anne Nivat ou un personnage… à la limite cela n’a pas d’importance, c’est un univers, avec des photos, un parcours, une biographie. Et parallèlement, c’est votre univers, de créatrice, le processus d’élaboration de l’album, un auteur au travail. C’est en ce sens que je rapprochais vos deux démarches. Bien sûr vous ne l’avez pas suivie sur le terrain, mais on entre dans sa manière d’être, partir, revenir, les doutes…

Daphné : Oui, notre point commun, c’est d’aimer raconter des histoires. Et là, pour la première fois pour moi, raconter l’histoire de quelqu’un d’autre. Mais je reste dans une subjectivité totale et revendiquée alors qu’Anne, elle, s’efface. Nous sommes des conteuses, mais pas de la même manière.

Cet album est un carnet de notes, avec les collages, les ruptures graphiques. Ce sont vos carnets, Anne ?

Anne : Si j’étais dessinatrice, cela pourrait ressembler à ça. Je ne le suis pas, mes carnets de notes ne ressemblent pas à ça. Mais ce souci du détail est le mien, oui.

Daphné : Elle est tellement toujours en mouvement. Il fallait le traduire visuellement, c’était la meilleure manière de le faire.

Plutôt qu’une mise en cases rigide…

Daphné : Oui, de toute façon, c’est mon langage graphique, depuis un moment. Mais cela correspondait aussi à Anne : un point d’ancrage fixe, neutre (le café) et autour, bouger, se promener de manière formelle, temporelle, livresque. Ne pas trop fixer la vie et le mouvement. Anne bouge tout le temps, il ne fallait pas la figer. Le livre ne pouvait pas être statique. Et puis ça reste ouvert, pas pour un autre livre, mais parce qu’Anne continue son travail, est toujours autant en mouvement… On est dans une actualité.

Anne : quelle chance inouïe j’ai (elle regarde une double page), d’avoir tous ces amis, tous ces voyages. C’est un cadeau pour moi ! Il faudrait que je refasse tous mes périples avec cette bédé dans mon sac et que je la distribue ! Ces souvenirs… en bédé ! Daphné m’avait demandé mes albums, j’ai accepté mais je ne pensais pas que cela allait entrer dans le livre.

Alors que je n’ai jamais publié la moindre photo. J’ai fait une seule exception : je revenais de Grozny, c’était le tournant de la guerre, en janvier-février 2000, j’avais assisté à l’arrivée des combattants indépendantistes dans le village où j’étais, j’avais pris des photos le lendemain de la nuit entière où on avait été bombardé. Et le surlendemain Glucksmann avait écrit un papier dans Libé, dans la page Rebonds, il avait demandé à ce qu’il y ait mes photos, en particulier celle d’un combattant mort, et j’avais accepté, parce qu’il n’y avait pas d’autres journalistes, rien, personne. Et il commentait ces photos dans son texte, des photos qui étaient très fortes. Mais normalement je ne fais pas de photos destinées à être publiées, je ne suis pas photographe, je ne peux pas tout faire à la fois…

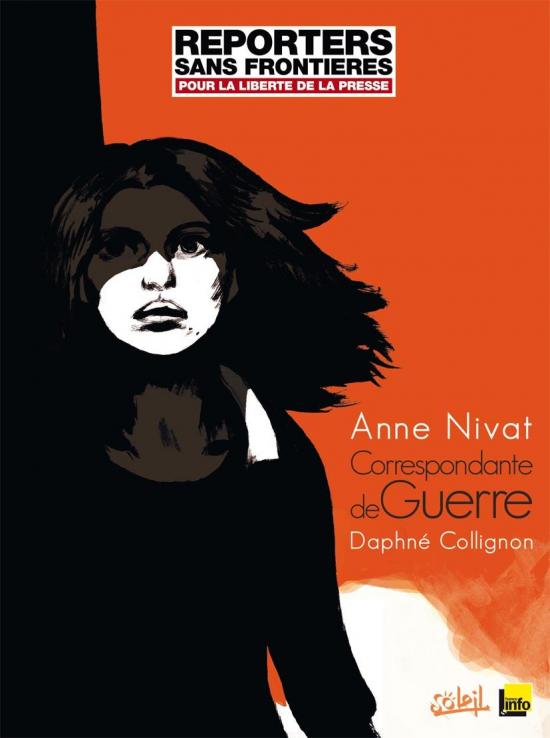

Je voulais aussi revenir sur le partenariat avec Reporters sans frontière. Vous pouvez m’en dire deux mots ?

C’est très simple, je connais Robert Ménard depuis très longtemps, il était encore là à l’époque, il connaît très bien mon travail. Quand ils ont été contactés par Soleil, Reporters sans frontière a accepté. Et moi je trouve ça très bien de faire quelque chose qui serve également à autre chose [une partie des ventes de l’album est reversée à RSF pour contribuer à la défense de la liberté de la presse, NDLR].

Anne part prendre son train, nous restons avec Daphné Collignon.

Est-ce que vous travaillez toujours comme cela, Daphné, avec ce système de collages, d’insertion de photos ou étais-ce lié au sujet de cette bande dessinée ?

En fait avant j’ai fait une bande dessinée qui s’appelle Coelacanthes et c’est vrai que j’aime les techniques mixtes. Pour autant je m’adapte au sujet, je ne pars pas de la forme. Là je travaille avec d’autres personnes sur un nouveau projet, qui demande une mise en dessin plus « classique », c’est le scénario qui est plus original. Une mise en forme moins classique ne ferait que brouiller les pistes. Pour Correspondante de guerre, le sujet s’y prêtait, dans mes bédés précédentes aussi, même s’il y avait moins de photos. J’aime les mélanges. Mais ça ne doit pas être systématique. Chercher la nouveauté, c’est ma manière de penser, en images.

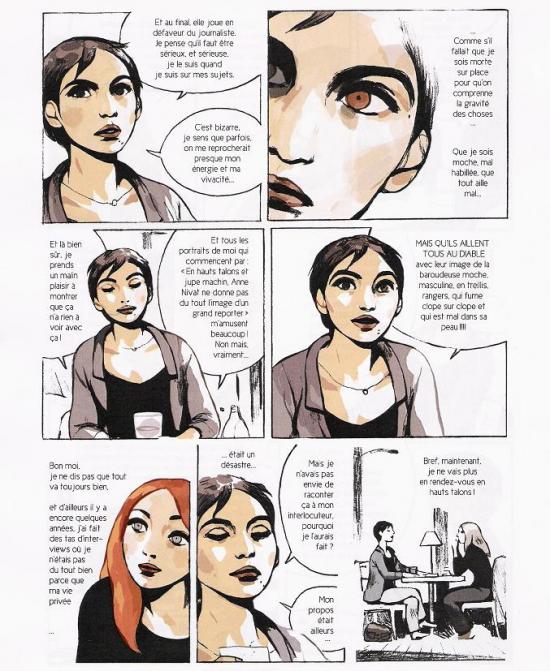

Et c’était la première fois que vous vous mettiez ainsi en scène, dans l’album ?

Oui. J’en avais même assez peur. Hier un journaliste m’a dit que c’était la mode or c’est ce que je voulais éviter à tout prix. Je ne voulais pas de commentaires là-dessus. C’est un choix narratif qui se justifie, ça ne répond pas à l’optique de raconter ma vie, je ne sers que d’intermédiaire, un intermédiaire auquel les lecteurs puissent s’identifier, pour accéder à Anne, ou ne pas y accéder, mais en tout cas être face à elle, la comprendre.

Par ailleurs, dans les premières pages, vous définissez la bande dessinée comme une « porte ouverte » et c’est mis concrètement en image dans le livre, Anne a ouvert la porte de son appartement. Vous définiriez la bande dessinée comme une « porte ouverte » ou seulement cet album ?

Tout media peut l’être, ça dépend de l’auteur. Le but n’était pas de raconter mon intimité, c’était plus de mettre en lumière la genèse du livre, qui pour le coup était très personnelle. Et comme le sujet est quand même lourd, je me sentais une responsabilité, ce qui n’était pas du tout le cas avec mes précédents travaux et c’est en ce sens qu’il me semblait nécessaire d’expliquer un peu au lecteur qui je suis pour qu’il ne se retrouve pas directement plongé face à des reportages de guerre. Parce que, aussi, j’étais un écho de la perplexité des gens face à l’information.

L’information a un enjeu, politique, si les gens ne s’informent plus, c’est très dangereux. Beaucoup de pouvoirs s’appuient sur le manque d’information. Or j’ai parfois l’impression que beaucoup de choses sont faites pour qu’on n’ait pas envie de s’informer, surtout quant à ce qui se passe en dehors de nos frontières. On voit ça souvent comme une forme de « fiction » ou un événement lointain, incompréhensible ou terrifiant. Et c’est parfois incroyablement différent quand on est sur place. J’étais au Vietnam pendant la grippe aviaire. Ici on parlait de massacres de poulets, là-bas il y avait des poulets partout !

C’est ce qui me plaisait dans le travail d’Anne, elle va sur le terrain, au cœur de l’humain, elle s’immerge, elle interroge, elle dépasse toutes ses barrières. Tout ça en dehors de tout enjeu médiatique. La question de savoir si ce qu’elle dit est vrai ou non ne se pose pas avec elle. Et c’est rare.

Ce qui est frappant aussi, dans cet entretien, c’est qu’Anne dit avoir découvert à travers vous l’univers de la bande dessinée qu’elle ne connaissait pas et vous, en définitive, vous aviez un rapport un peu particulier à l’information. Vous diriez de ce travail qu’il a été une rencontre et presque un apprentissage ?

Oui, c’est tout à fait cela. Ce qui m’intéressait, c’était Anne, son discours, ses idées, son approche de son travail. Et j’aime entendre les histoires des gens. Mes propres centres d’intérêt allaient davantage vers la fiction, une réalité davantage psychologique, humaine, de terrain, le Maroc, l’Islam. Or Anne travaillait aussi sur l’Islam, cela a été une passerelle. Et j’ai beaucoup appris, j’ai découvert un autre monde arabo-musulman, le moyen Orient et le Maghreb, ce n’est pas la même chose, son expérience du terrain, ses livres… Quand j’ai lu Chienne de guerre, c’était un type d’écriture auquel je n’étais pas habituée. Comme pour elle qui connaissait mal l’univers de la bédé. On a fait un apprentissage en parallèle. Il y a eu une vraie rencontre et un très bel échange.

Anne est un passeur, elle apprend des gens, elle leur apprend, elle transmet aussi ce qui se passe ici. Elle a le rôle qu’avait auparavant le voyageur, quand il n’y avait pas la télé, cette personne passant de village en village et donnant les nouvelles. Elle est dans l’échange. Elle a fréquenté des mondes différents, elle est dans l’écoute, elle ne décide pas de ce qui est bien, de ce qui est mal, elle transmet. Et il me semble que c’est une forme de journalisme qui manque. Il faut aussi des gens qui fassent réagir, qui s’engagent. Mais aussi des gens comme elle.

Eugène Delacroix, 1832, Croquis du Maroc

C’est le sens même de cette bande dessinée, d’ailleurs, entre deux mondes : la bande dessinée et le journalisme, le réel et sa mise en images, le texte et les cases, tout se croise.

Cela rappelle aussi les récits de voyage du dix-neuvième siècle, le texte et les dessins, Flaubert et Maxime du Camp dans leur Voyage en Orient, Delacroix, il y a un renouvellement de ce genre, c’est une bande dessinée qui est aussi un livre objet…

C’est intéressant que vous parliez de ça, parce que je me suis beaucoup intéressée aux orientalistes, aux peintres qui voyageaient, je me suis beaucoup fantasmée dans ce rôle, découvrir un univers et le dessiner en même temps. Et oui, il y a mes rencontres aussi dans cet album, volontairement mêlées à celles d’Anne. Quand vous livrez l’intimité d’une personne, il me semble important de vous impliquer aussi.

Propos recueillis par Dominique Bry et Christine Marcandier-Bry, 14 mars 2009.

Prolonger : Correspondante de guerre, article de l'édition Comic Strip.