Pour vous encourager à aller voir cette exposition (2), je vais présenter l’affaire à partir de l’angle adopté par l’historienne Marie Aynié, qui s’est intéressée aux lettres d’encouragement envoyées à Alfred Dreyfus, à ses proches et à ses soutiens, en particulier entre les années 1897 et 1899 (3).

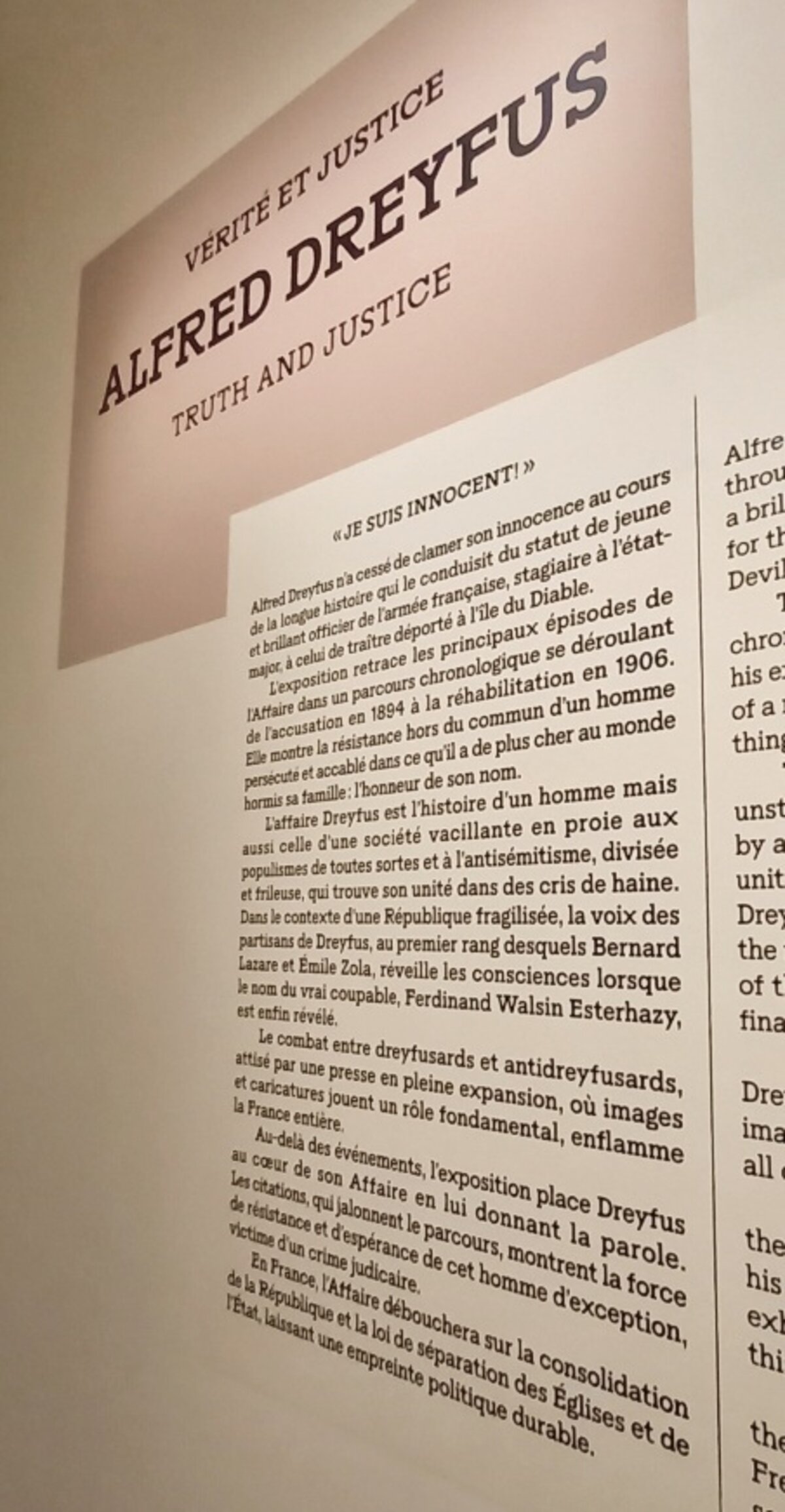

Agrandissement : Illustration 1

Ainsi, Marie Aynié note que l’affaire n'a pas vraiment divisé la France en deux, en ce sens que beaucoup de gens en sont restés éloignés. Mais, elle a bien été un événement national qui a eu un écho bien au-delà des milieux les plus étroitement concernés ou les plus visiblement mobilisés.

Les territoires qui apparaissent comme ayant eu le plus d'inclination pour le combat dreyfusard ne bouleversent pas l'idée que l'on pouvait se faire de la France dreyfusarde, en ce qu’il « s'agit de régions plutôt urbaines, de régions où les protestants constituent une minorité appréciable de la population, de certains pôles industriels, où les ouvriers, et parfois des patrons, ont pris part à la mobilisation » (p. 362). Cependant, « certaines catégories de Français, qui ont parfois été décrites comme restées indifférentes à l'affaire ou réservées quant à l'expression de leur opinion, ne sont pas absentes des protestations dreyfusardes » (p. 362).

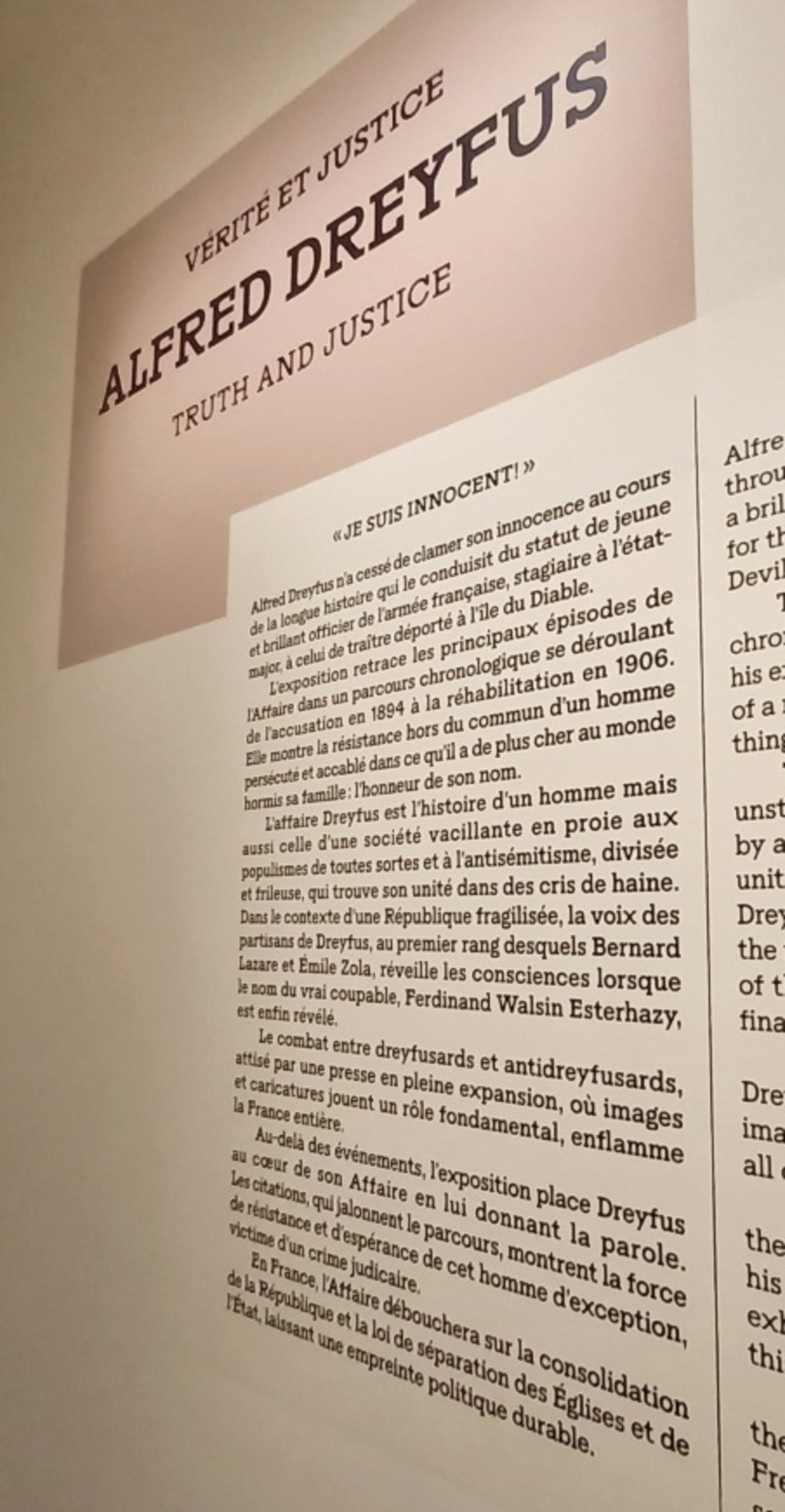

Agrandissement : Illustration 2

Ainsi, conclut Marie Aynié, « les « amis inconnus » du capitaine Dreyfus montrent un visage intime, et même émouvant, de l’affaire. Face à la figure d'une « opinion populaire », versatile, qui se manifeste de façon brutale et irraisonnée, ils tentent d’affirmer l'existence d'une opinion républicaine , réfléchie et citoyenne » (p. 365).

Par exemple, la première institution dont le rôle dans l’affaire est contesté est l'armée française, puisque c’est avant tout une affaire militaire qui, pour une partie de l'opinion, cristallise les critiques déjà portées contre l’armée : « l'affaire Dreyfus exacerbe la méfiance des républicains après la loi de 1872 et encore après celle de 1889 quant à l’organisation à l'égard de l'encadrement de l’armée et pose très fortement la question du loyalisme des officiers à l'égard de la République. De nombreuses lettres […] dénoncent la disjonction entre la société civile et l’ordre militaire, la soustraction des officiers aux lois de la République. L'accusation n'est pas portée contre l'armée tout entière mais seulement contre ceux qui la dirigent » (p. 133).

Ainsi, « soutenir Picquart en signant une pétition à l'appel des dreyfusards ne se veut absolument pas un affront à l'armée. Les pétitionnaires le soutiennent pour son action dreyfusarde, protestent contre son jugement par un tribunal militaire. mais il l’admirent aussi comme un militaire qui fait honneur à l'armée comme ils approuvent l’attitude respectueuse, « toute militaire », de Dreyfus à l'égard de sa hiérarchie lors du procès de Rennes, Il s'agit avant tout de se défendre des accusations des antidreyfusards, qui font des partisans de Drevfus des adversaires de l’armée et par là même des antipatriotes. Cet amalgame est explicitement réfuté dans plusieurs lettres » (p. 132).

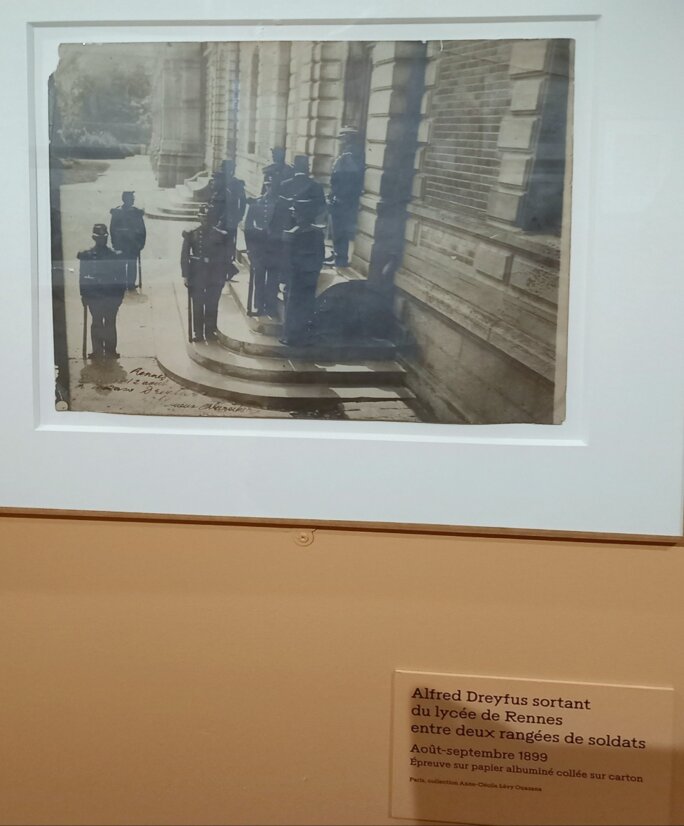

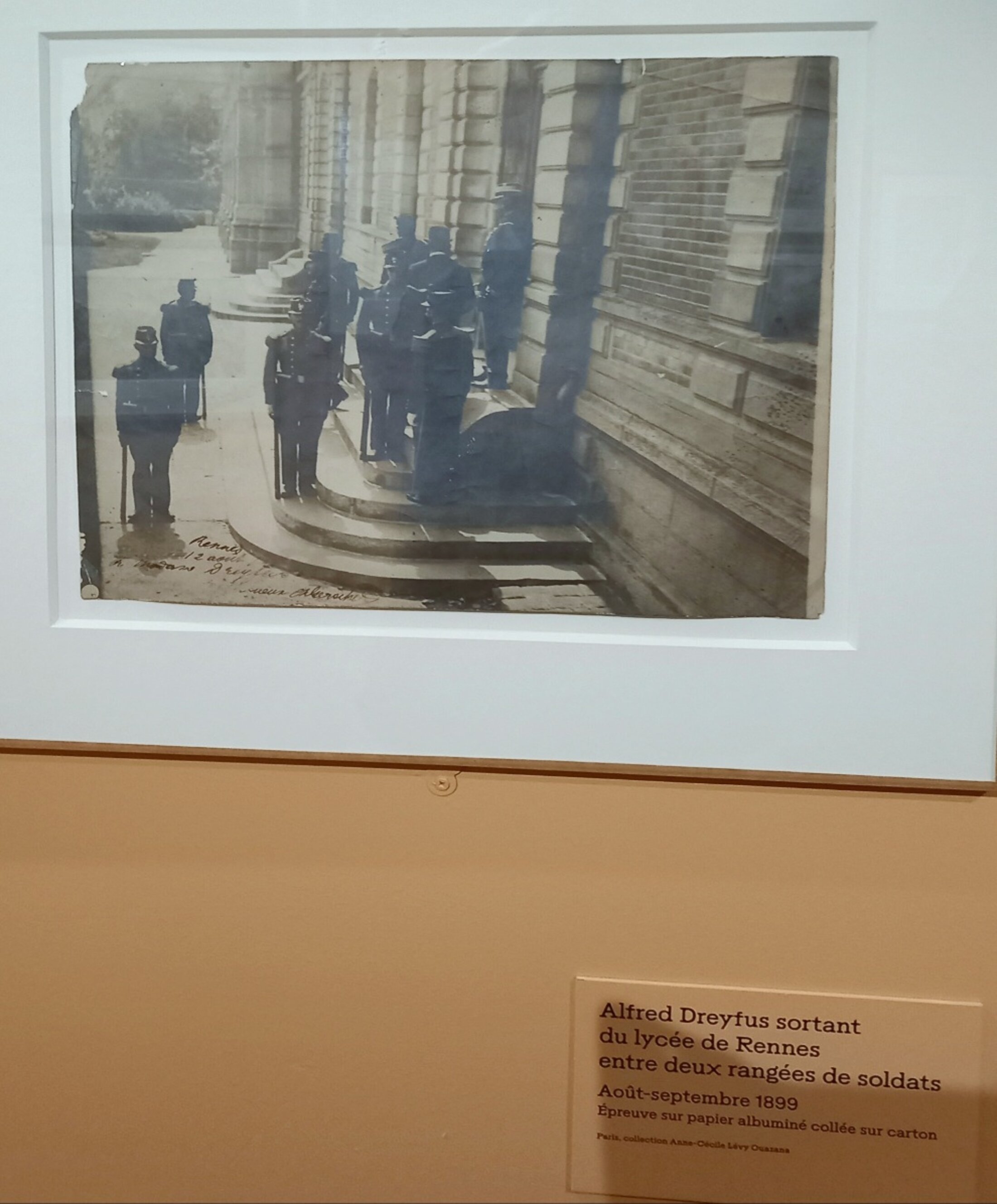

Agrandissement : Illustration 3

Ce que donne donc à voir Marie Aynié, c’est bien l’émergence d’un régime républicain, dans lequel des opinions parfois antagonistes peuvent s’exprimer, parfois avec vigueur.

Dans une perspective uchronique, on peut se demander ce qui se serait passé, si Alfred Dreyfus et sa famille n’avaient pas clamé avec courage et ténacité son innocence. En effet, Marie Aynié écrit que : « la personnalité de Dreyfus telle que les journaux la décrivent est donc essentielle à la naissance et à la confortation d'une opinion dreyfusarde. Non seulement les échos de l'affaire sont parvenus dans toutes les régions de France, mais la personnalité de Dreyfus même est devenue familière pour nombre de Français dont la curiosité à cet égard a été éveillée par les nombreux portraits que lui ont consacrés les journaux, notamment au moment de son retour en France et pendant toute la durée du procès de Rennes. Pour le progrès de sa cause dans l'opinion, le capitaine a joué un rôle considérable : il a conquis à la fois ceux que son amour pour sa femme et ses enfants, révélé par ses lettres publiées, touchaient, ceux qui avaient pitié de ses souffrances à l’Île du Diable et ceux que la rectitude de son attitude et sa constante protestation d'innocence interpellaient. Sa réserve lors du procès de Rennes. loin de décevoir ses partisans inconnus confortés dans leur conviction de son innocence, et plus que de la froideur est apparue comme de la dignité. Si l'acharnement des juges prolonge son martyre, la résistance de Dreyfus démontre son innocence et le mue vraiment en héros » (p. 85). Plus faible, Dreyfus aurait laissé le court totalement libre, à l’idée que les Juifs français étaient par essence susceptibles d’intelligence avec l’ennemi.

Agrandissement : Illustration 4

Dans une perspective anachronique, on peut se demander, dans quelle mesure une telle affaire serait juridiquement encore possible aujourd’hui (4). L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État dispose que : « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […] [sont] supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».

L’article 2 du décret n°64-498 du 1er juin 1964, portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées, dispose que : « le chef d'état-major des armées assure la coordination du soutien matériel des cultes incombant aux forces armées. A ce titre, il veille à un traitement égal entre les cultes dont les aumôneries ont été organisées au sein des forces armées par arrêtés du ministre de la défense ».

L’article L4121-2 du code de la défense dispose notamment que : « les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte ».

L’article L4123-8 du code de la défense dispose notamment que : « le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant. Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé, de son orientation sexuelle ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires ».

Enfin, ceux qu’on pourrait appeler des « lanceurs d’alerte militaires » sont protégés par les articles L4122-4 et -10 du code de la défense, dès lors qu’ils ne compromettent pas le secret de la défense nationale.

Agrandissement : Illustration 5

*****

Crédits et sources :

(1) Présidence de la République. « Une journée de commémoration nationale pour Alfred Dreyfus, pour la victoire de la justice et de la vérité contre la haine et l’antisémitisme ». Communiqué du 12 juillet 2025. Url : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2025/07/12/une-ceremonie-de-commemoration-pour-alfred-dreyfus-pour-la-victoire-de-la-justice-et-de-la-verite-contre-la-haine-et-lantisemitisme

(2) Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. « Alfred Dreyfus - Vérité et justice ». Commissariat : Isabelle Cahn et Philippe Oriol ; coordination : Virginie Michel et Léa Weill. Jusqu’au 31 août 2025. Voir notamment le rappel des dates clés ici : https://www.mahj.org/fr/laffaire-dreyfus-les-dates-cles; et la présentation de l'exposition ici : https://www.mahj.org/fr/programme/alfred-dreyfus-verite-et-justice-31373

(3) Aynié, Marie. Les Amis inconnus. Se mobiliser pour Dreyfus. 1897-1899, Privat (2011).

(4) Tous les textes cités sont présents sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/