Du 12 septembre 2018 au 12 septembre 2018

La Colonie, 128 Rue de LaFayette - 75010 PARIS

Voir description événement ci dessous

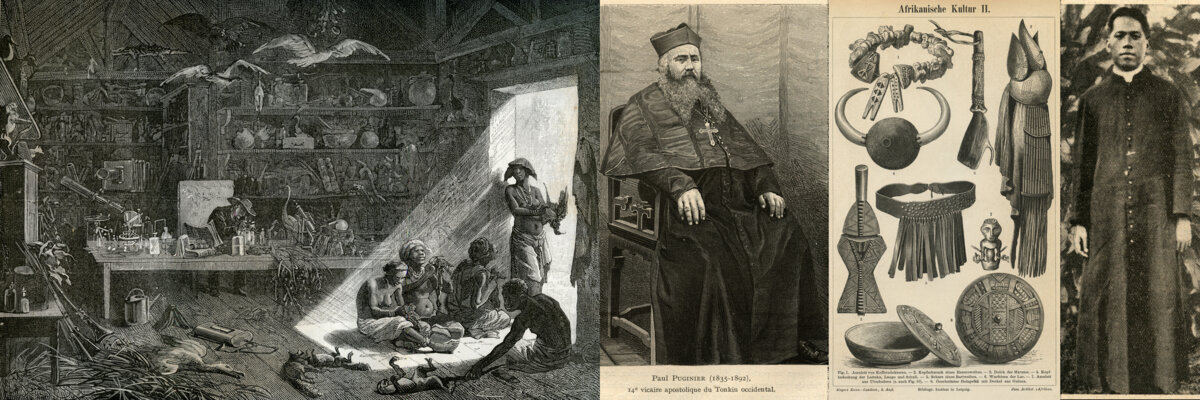

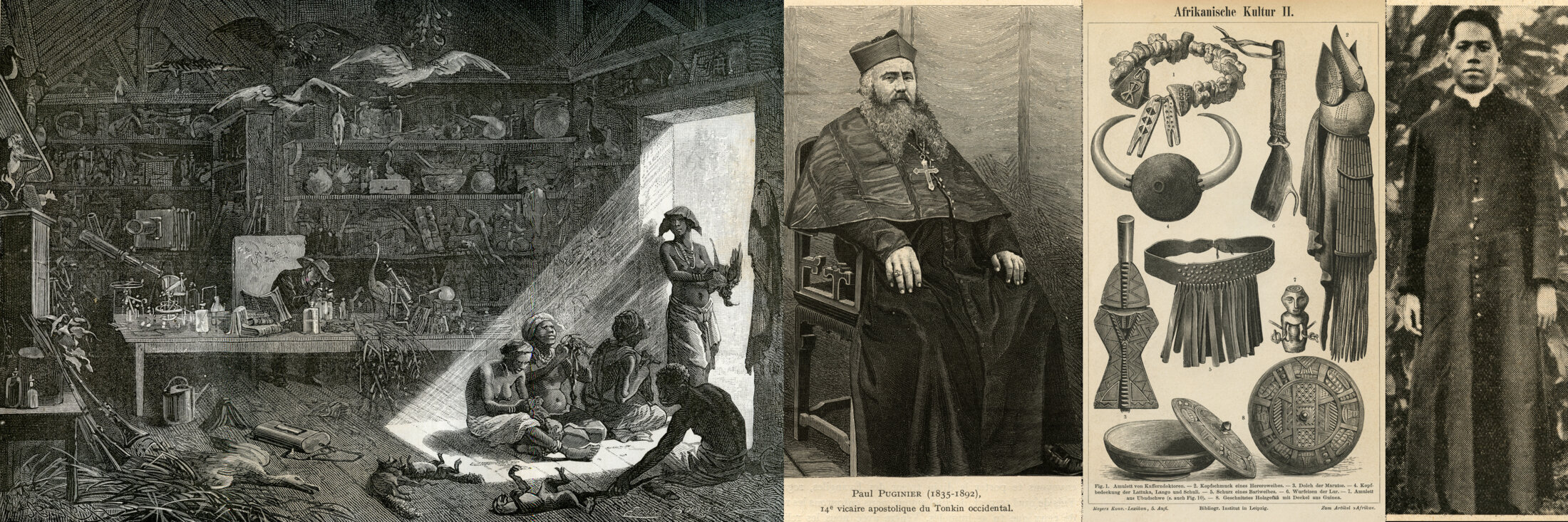

Agrandissement : Illustration 1

Décoloniser la collection...

La restitution des objets d'art anciens des peuples hier réduits en esclavage et colonisés sera toujours une question sensible, du fait de l’Histoire dont elle est l’héritage.

Héritage encombrant jusqu’au point d’avoir été négligé même par la pensée anticoloniale, qui lui a préféré des thèmes plus consensuels par peur de paraître sectaire et régressive, aveuglée par la mimétique moderne.

Or aujourd’hui, depuis la déclaration du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou en octobre dernier, cette question a été propulsée au premier plan de la scène politique et culturelle.

Ce discours, relativement récent, a déjà fait couler beaucoup d’encre, puisqu’il s’engage à restituer les objets d’art anciens pris en Afrique sans l’accord de leurs propriétaires, parfois même après de gigantesques autodafés qui n’ont laissé sur place que des cendres… Depuis qu’il a été prononcé, il a déclenché toute une série de mesures qui tendent à faire penser qu’il sera effectivement suivit de mesures concrètes. L’imminence de ces actes nous appelle à être nous aussi impliqués dans la construction de cette Histoire.

Pourquoi ce discours tant attendu par certains acteurs et spécialistes de la question, mérite-t-il une attention plus grande, celle du public, à une plus grande échelle ?

Parce qu’il est à mon sens urgent d'engager une réflexion publique de fond et d'envergure sur la complexité de cette question de la restitution des objets d’art anciens des cultures colonisées. D’abord parce que nous en sommes tous les descendants directs ou indirects, mais aussi parce que chaque objet est ce qu’il reste d’un membre manquant, celui d’un corps individuel et d’un corps social, qui l’a crée, l’a célébré, l’a craint, l’a aimé… Ce corps manquant, de quelque nature qu’il soit, appellera toujours réparation du traumatisme séparateur…

Le 12 septembre 2018, à La Colonie, se tiendront les premières prises de paroles publiques sur la question de la restitution intitulée : Décoloniser la collection…

Ce colloque-agora sera transversal et transdisciplinaire.

Son but n’est pas de juger et d’incriminer, mais d’éclaircir cette question pour le public des non-experts : militants anticolonialistes, curieux, artistes, amateurs d’art, historiens, etc… Il est destiné à créer un partage de points de vue sur cette question, et lui donner sa dimension historique et politique. Il abordera donc par différents aspects cette histoire très longue des dépossessions, qui n’implique pas seulement l’Afrique, et où les « coupables » ne sont pas toujours là où on s’y attend. L’ignorance de l’importance du patrimoine par les politiques, qui n’ont ni les compétences, ni la connaissance, ni la volonté de la transmission, nous a motivé dans cette initiative… L’Afrique n’étant pas le seul continent qui a souffert des pillages des biens culturels, les débats réuniront aussi des personnes d’autres hémisphères.

La question des milliers d’œuvres archéologiques du musée national d’Irak pillées pendant la guerre du Golf sera aussi débattue ; tout comme la question des frises de l’Acropole que la Grèce réclame à l’Angleterre depuis un siècle.

Ce rendez-vous est une conversation publique qui cherchera à articuler la complexité de la question de la restitution, de la promesse du discours politique à la réalité des moyens et des psychologies et de notre histoire passée et contemporaine.

Comment rendre possible la restitution certes, mais vers qui ces restitutions s'orientent-elles ?

A qui appartiennent réellement les objets d'art anciens d'Afrique et d’ailleurs ? Pourquoi le droit de suite n'est-il pas appliqué dans les ventes d’œuvres d’art dites « d’arts premiers », alors que les descendants directs de leurs auteurs sont encore vivants ?

De quels fantômes ces objets sont-ils le nom ?

La restitution peut-elle combler les blessures induites, par-delà la perte de ces objets, qui continuent de hanter la psyché des cultures dépossédées?

Les collectionneurs africains sont-ils plus légitimes que les occidentaux dans l'acquisition des objets d'arts anciens, lorsqu'ils les ramènent en Afrique ou pas ?

Différents acteurs liés par leur profession, leur passion et leurs compétences sont invités à partager chacun leur vision et leur expérience. Sous forme de conférence, de performance, de danse, de poésie, de lecture, de plaidoirie, de théorie et de pratique, les méthodes de transmission de savoir et d’émotion seront libres afin de rendre à cette question la complexité dont elle est l’enjeu.

Kader Attia

PROGRAMME (sous réserve de modification)

Le projet de chaque table ronde comme du reste du colloque n’est pas d’interpréter négativement voir de juger les intentions présidentielles sur la question de la restitution des objets ethnographiques, mais d’oeuvrer à donner à un public plus large que celui des professionnels des clés de réflexion sur ce sujet.

Matinée

10h00 – 10h15 | Introduction : Kader Attia

Première partie | Entre psyché et débats politiques : les objets des Suds et les affects des Nords

10h15 – 11h15 | Première table ronde : De quelle globalisation un discours officiel promettant la restitution des objets ethnographiques déportés pendant la colonisation pourrait-il être le nom ?

avec Philippe Dagen, critique d’art : Observations sur la réception ethnographique et critique des statues royales d’Abomey en France (1892-1894)

Alors que les statues royales d’Abomey font l’objet de demandes répétées de restitution, on examinera quelques textes publiés en 1894 dans la presse et les revues savantes françaises à leur sujet afin de montrer les effets de l’idéologie colonialiste sur la perception - et plus encore la non-perception- de ces sculptures.

et Silvie Memel Kassi, directrice du Musée des Civilisations d’Abidjan

11h30 – 12h15 | Si plusieurs universitaires Africains et Occidentaux s’accordent à dire que les objets d’art anciens non-occidentaux sont devenus Occidentaux : peut-on parler d’ethnocide culturel ?

avec Alain Vannier, psychanaliste : Restitution, retour et collection

Si le retour d’objets du patrimoine des pays colonisés est possible, la restitution rencontre un impossible dont la collection est le symptôme. N’est-ce pas du même ordre que cette « histoire des vaincus » qui ne s’est pas encore faite qu’évoquait Benjamin?

& Steve Régis Kovo N’Sondé, philosophe : Arts koongo: don, abandon, restitution et pardon (sous conditions)

C’est à partir de deux oeuvres que s’articulera au propre comme au figuré la performance de Steve Régis Kovo N’Sondé. Le Hip-Hop poético-philosophique de Kovo M22 énonce une esthétique pour restituer le sens du don de «La femme au félin» à De Brazza ; et dénonce le vol avéré, par le père Tastevin, d’une relique métallique sacrée qui est un insigne de la souveraineté de l´état de Ngoyo, ancien vassal de celui de Kongo.

Deuxième partie | Objets vivants ? Mémoires absentes ?

12h15 – 13h15 | Le corps absent des objets collectés pendant la colonisation est-il perdu à jamais ?

Avec Christine Théodore, psychiatre et psychanaliste : Objets rituels? Objets d’art ?

Un certain nombre d’objets sortent de leur fonction première afin de changer de référentiel. Ils passent du statut d’objets d’usage au statut d’objets observés ; doivent-ils réintégrer leur terre d’origine comme objets muséaux ?

Laura Scemama, muséographe : La restitution des restes humains conservés dans les musées occidentaux : le statut du corps mort et celui de l’objet muséal, une rupture statutaire et paradigmatique.

A travers le débat juridique, éthique et politique posé par la restitution de restes humains, c’est la matérialité du corps, vivant ou mort, et sa dimension sociale qui sont questionnées. Comment l’objet muséal (re) devient, reste ancestral et comment, par ce glissement paradigmatique, envisager une réappropriation culturelle, sociale et politique ?

Brigitte Derlon & Monique Jeudy-Ballini, ethnologues : Faire corps avec l’objet collectionné

Les collectionneurs d’art non occidental ancien vivent le rapport aux objets de leur passion comme un lien charnel, de personne à personne, de corps et corps. En rendent compte non seulement les métaphores qu’ils emploient dans leurs discours, mais aussi certains de leurs actes (caresser l’objet, dormir avec lui…). En même temps, leur identification à ces objets est si forte que certains les décrivent comme des parties d’eux-mêmes, des éléments prosthétiques de leur personne, ou rêvent de se fondre matériellement à leur corps de bois après leur mort.

13h15-14h15 | Pause

Après-Midi

14h15-14h45 | Les Séquelles de la Colonisation 2, Patrimoine africain en Europe et ses conflits : Performance du danseur chorégraphe Zora Snake sur proposition de l'association Art sans Frique.

Imaginé en 2018 au Linden Museum de Stuttgart (Allemagne ), cette performance est une tentative de ré-conciliation entre un corps et sa mémoire dépossédée. Au rythme des danses patrimoniales camerounaises (Souban, Pallum, Nah-major, Pa’mendzong, Medjouong) et du Hip-hop, le danseur déconstruit et réinvente sa relation aux œuvres. Il ne s’agit pas de recréer un rituel perdu, mais de suspendre l’histoire pour mieux en comprendre les enjeux.

Troisième partie : Guerres d’hier, guerre d’aujourd’hui, trafic sans fin des œuvres d’art...

14h45 | Introduction Kader Attia

14h50 -15h30 | Le patrimoine irakien, hémorragie culturelle et mémoire amputée avec Olympe Lemut, journaliste critique d’art

Au-delà des destructions de l’E.I. en 2014 et 2015 et du pillage du musée de Bagdad en 2003, le patrimoine irakien fait l’objet de trafics régionaux depuis plusieurs décennies. A chaque conflit ou crise politique le trafic s’intensifie, et les objets pillés suivent les mêmes routes que les réfugiés irakiens : c’est donc une hémorragie culturelle et humaine continue qui vide le pays de sa mémoire. Dans ces conditions il faut placer le trafic de biens culturels sur la même carte que les routes des passeurs aux frontières syriennes et turques, et y ajouter les emplacements de sites archéologiques fouillés illégalement. Apparaît alors un seul et même organisme avec ses ramifications et ses artères, un organisme qui aspire vers l’extérieur les hommes et les objets...

15h30 - 16h00 | Les pillages pendant la guerre de Gbabo Ouatara et les pillages après l’indépendance avec Silvie Memel Kassi, directrice du Musée des Civilisations, Abidjian

« La culture d’un peuple est le prolongement naturel de ses racines (…) et de la diversité de ses traditions….». Les spoliations d’œuvres d’art du Musée des Civilisations de Côte-d’Ivoire depuis l’indépendance et pendant la crise post électorale de 2010 sont de véritables crimes culturels étroitement liés à la notion de restitution.

16h00 – 16h30 | Les statues sont-elles immortelles ?

Lecture de poème par Pierre Amrouche, collectionneur

16h30 – 16h50 | Pause

Quatrième partie : Collectionner les œuvres d’art des Suds par les Suds

17h00 – 17h30 | Le passé est là : histoire des objets de la royauté d’Abomey

Discussion avec Serge Guézo, Prince d’Abomey & Marie-Ange Billot Thébaud

Serge Guézo et Marie-Ange Billot Thébaud reviendront sur l’historique de la demande de Serge Guézo du retour des biens mal acquis de la France au Bénin, en particulier sur l’intervention des familles royales béninoises, en tant qu’ayant droit, pour la demande du retour de leurs biens, suivis des actions du Bénin pour l’accueil des biens.

17h30 – 18h00 | Existe-t-il d’autres solutions qu’un droit à la restitution pure et simple des oeuvres? avec Luc Saucier, avocat

La mise en place d’un droit de restitution pure et simple des oeuvres s’avèrera dans sa mise en oeuvre, d’une grande complexité. Est-il posssible d’envisager des solutions complémentaires ou alternatives?

18h00 – 18h30 | Collectionnisme et activisme : discussion entre Sindika Dokolo, collectionneur & Kader Attia, artiste

L’art ancien d’Afrique est dans tous les grands Musées du monde mais est peu collectionné par les africains de la diaspora ou vivant sur le continent. Les chemins vers la restitution ne mènent heureusement pas tous à Rome. Sindika Dokolo est un de ces collectionneurs. Kader Attia qui depuis 15 ans élabore le concept de la réparation s’entretiendra avec Sindika Dokolo sur la possibilité d’un activisme dans le collectionnisme comme réparation des dépossessions inhérentes à la question de la restitution des objets d’art anciens d’Afrique et d’ailleurs.

BIOGRAPHIES

Pierre Amrouche, poète et photographe, est né à Paris en 1948. Expert spécialisé en art africain, il a rédigé de nombreux catalogues de collections, des articles et des ouvrages sur les arts primitifs. Il vit entre Lomé, Oran et Paris.

Kader Attia est un artiste franco-algérien vivant entre Berlin et Alger. Ses recherches socio-culturelles ont conduit Kader Attia à la notion de réparation, un concept qu’il a développé philosophiquement dans ses écrits et symboliquement dans son œuvre d’artiste visuel. En 2016, Kader Attia a fondé La Colonie, un espace à Paris de partage d’idées, une agora dédiées à la refonte du lien social se concentrant sur la décolonisation non seulement des peuples mais aussi des connaissances, des attitudes et des pratiques. En 2016, Kader Attia a été récompensé par le Prix Marcel Duchamp, suivi du Prix de la Fondation Miró à Barcelone et du Yanghyun Art Prize à Séoul en 2017.

Monique Jeudy Ballini & Brigitte Derlon, respectivement directrice d’études à l’EHESS et directrice de recherche au CNRS, sont ethnologues. Après des recherches menées séparément sur l’art rituel océanien, elles ont publié ensemble des ouvrages sur l’anthropologie de l’art, sur les collectionneurs d’art primitif, ou encore sur l’usage physique de ces objets dans les créations d’artistes contemporains.

Philippe Dagen, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, auteur de travaux sur les «primitivismes» et les avant-gardes, critique d’art pour le Le Monde».

Sindika Dokolo est un homme d’affaire et un collectionneur Congolais. En 2006, il lance la Fundação Sindika Dokolo à Luanda, en Angola, pour promouvoir le développement de la culture africaine et exposer l’art contemporain d’Afrique en Angola et autour du monde. La collection comprend maintenant plus de 5000 pièces d’art d’Afrique et de sa diaspora de la période classique jusqu’à la période contemporaine ; elle a été montrée en Angola, au Brésil, en Italie, auPortugal, à São Tomé et en Espagne.

Serge Guézo est prince de Savè par sa mère, Prince d’Abomey par son père, descendant du Roi Guézo du Bénin. Pour l’Unesco, il met en place des circuits de commémoration historique autour de Toussaint Louverture, le Marcus Garvey Day, la Journée Internationale du Souvenir de la Traite et de ses Abolitions (JISTNA)… Avec Ecran sans frontières et le Collectif, il va développer également des échanges culturelles et artistiques entre les trois villes qui possèdent Le Triangle de la Réconciliation : Liverpool en Angleterre, Richmond (Virginie) et Cotonou au Bénin tout en y associant la ville de Nantes (France).

Olympe Lemut est journaliste et critique d’art, elle collabore au magazine Artension, et au Journal des Arts. Elle travaille principalement à Paris après avoir vécu une partie de son enfance en Irak et au Burkina Faso. Titulaire d’un Doctorat de l’Inalco (Paris) elle a participé à des projets de recherche sur le Proche orient ancien. Désormais ce sont les enjeux culturels dans le monde arabe et les questions postcoloniales qui constituent ses principaux sujets de réflexion.

Silvie Memel Kassi est Docteur de l’Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC) de Lomé (TOGO). Elle est la Directrice du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire depuis mai 2006. Commissaire de plusieurs expositions nationales et internationales, elle est aussi auteure de publications, écrits, réalisations, communications et présidente d’une ONG culturelle dénommée Fondation Tapa. Depuis octobre 2012, elle est au titre de la Côte d’Ivoire, Médiateur et Conciliateur près l’Unesco pour les questions touchant au Trafic illicite des Biens culturels et depuis 2017, membre du Comité subsidiaire de la Convention de 1970 de l’UNESCO. Madame Kassi a été élevée au grade d’Officier dans l’ordre du Mérite culturel de la Côte d’Ivoire en 2012.

Steve Régis Kovo N’Sondé est docteur en philosophie de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dès le début des années 90, M22 son alter ego (Matricule 22 des 7 Corrompus), est un activiste Hip-Hop multipliant les expériences alternatives comme avec Chassol dans l’album «Cris et Courts Écrits (Soul Alcool)». Depuis 2012, il est chercheur associé au C.I.R.E.C.K. (Centre International de Recherche & Éducation sur la Civilisation Koongo), Brazzaville, République du Congo.

Luc Saucier est un avocat français admis aux barreaux de New York, Paris et Bruxelles. Il est spécialisé dans les affaires, le domaine de l’art, le droit d’auteur et les collaborations avec des artistes. Il représente les principaux producteurs créatifs dans la négociation de questions de propriété intellectuelle à travers le monde. Dans le monde de l’art, il est surtout connu pour son travail avec les artistes Pierre Huyghe et Philippe Parreno pour lesquels il a créé en 2002 l’Association Annlee et est l’auteur du contrat qui régit la propriété du copyright du personnage de bande dessinée Annlee. Saucier est aussi un collectionneur et intéressé par les artefacts culturels. Il a publié des articles dans des journaux nationaux sur la manière dont les inégalités relatives à la richesse financière et culturelle pouvaient être traitées. Il est apparu dans la vidéo Dispossession (2013) de Kader Attia et dans d’autres œuvres d’artistes.

Zora Snake, danseur, chorégraphe et performeur, Snake est né au Cameroun où il vit et travaille. Formé au hip-hop et aux danses traditionnelles de son pays, il approfondi sa pratique notamment à l’Ecole des Sables (Dakar) et développe une esthétique à la lisière des formes en prenant, le plus souvent, la rue pour scène.

Laura Scemama est muséographe, elle dirige, depuis 2017, le Musée Slaoui, à Casablanca. Commissaire de l’exposition « Orient Fantasmé » présentée depuis avril 2018 au Musée Slaoui, elle questionne et analyse les codes de représentation utilisés dans la construction occidentale, par l’image, d’un certain « Orient ». Après un mémoire de recherche portant sur « les termes de la mise en débat sur l’altérité posée par l’exposition dans un musée de sciences et société », elle intègre, en 2013, le Musée de l’Homme en qualité de muséographe pour la conception de la nouvelle exposition permanente, dans le cadre de la réouverture du musée en octobre 2015. Parallèlement, elle intervient sur des projets de commissariat : avec Cultures Interface à Casablanca, ou encore avec la galerie Binôme à Paris dans le cadre de la Biennale des Photographes du Monde Arabe Contemporain. Conjointement à son activité, elle s’occupe de mettre en place des actions d’éducation à l’image dans le cadre associatif.

Christine Théodore est psychologue et psychanalyste. Elle est responsable clinique d’une consultation d’ethnopsychiatrie, unité départementale intersectorielle d’ethnopsychiatrie, « la causerie », au sein de l’Établissement public de santé de Ville-Évrard (département de Seine-Saint-Denis). Elle est expert à la cour d’appel de Paris (mention ethnopsychiatrie)

Alain Vannier, psychanaliste membre d’Espace Analytique (A.F.P.R.F), professeur émérite des Universités, ancien direction du Centre de Recherches Psychanalise, Médecine et Société (CRPMS), IHSS, Université Paris Diderot-Paris 7 ; ancien psychiatre des hôpitaux, il est l’auteur de nombreuses publications (250 articles, 3 livres traduits dans plus d’une douzaine de langues, 6 directions d’ouvrages collectifs...)

128 rue de LaFayette - 75010 PARIS