L’Université Paris Est-Créteil Val-de-Marne (Paris-XII ou UPEC) est en faillite. En 2022, elle a généré un déficit de 9 millions d’euros ; et la prévision pour 2023 est de -9,8 millions d’euros. Comme les universités sont des établissements en partie autonomes, si l’État ne leur alloue pas assez de moyens, elles doivent elles-mêmes prendre l’initiative de sortir du rouge, en trouvant des ressources ailleurs, ou en diminuant les dépenses. Et puisque 80% des dépenses sont des salaires, cela signifie quasi-automatiquement un plan social. Dans le cas de l’UPEC, pour espérer revenir à l’équilibre, il faudrait arrêter de remplacer tous les départs (à la retraite, en mutation,…) des enseignant·es et enseignant·es chercheur·ses pendant au moins trois ans.

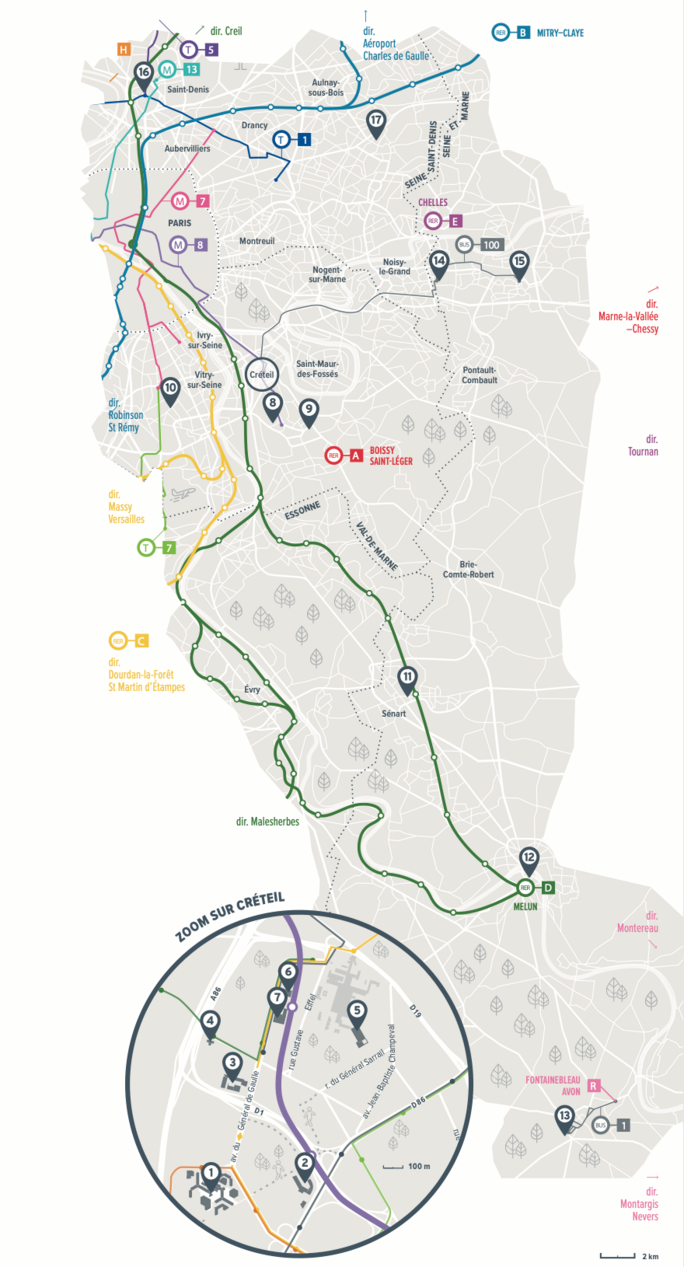

Agrandissement : Illustration 2

C’est une grande université qui s’écroule : plus de 40 000 étudiant·es (sur les 65 000 que compte le Val-de-Marne. Pour une autre comparaison, il y a dans toute la France de l’ordre de 80 000 étudiant·es en CPGE) sur tout le territoire de l’Est de l’Île de France (Créteil, Bonneuil-sur-Marne, Vitry-sur-Seine, mais aussi Melun, Saint-Denis, Fontainebleau, Sénart, Livry-Gargan,…), 3000 agents et un budget total de 330 millions d’euros (soit le budget du département de l’Aube ou un sixième de celui du Val-de-Marne).

Et l’écroulement n’est pas un risque potentiel, il est bel et bien engagé, et même déjà à un stade avancé : d’ores et déjà, la situation à l’UPEC est devenue insupportable. Quelques exemples :

- L’an dernier, il a fait tellement froid dans le bâtiment Pyramide (9°C à l’intérieur certains jours) que celui-ci a dû être vidé, et tous les cours qui devaient y avoir lieu ont été placés en distanciel contraint pendant trois semaines avant d’être déplacés dans d’autres bâtiments. Aucune solution n’existe pour l’instant, et les cours seront replacés en distanciel cet hiver.

- L’université n’arrive pas à recruter les agents administratifs nécessaires à son fonctionnement, de sorte que le nombre de postes vacants est aujourd’hui gigantesque et rend le fonctionnement quotidien de l’établissement objectivement impossible.

- Des cours de langues sont remplacés par des applications : des profs pour des cours d’anglais, c’est définitivement trop cher…

- On envisage même d’envoyer les étudiant·es vers des formations privées car on n’a pas les moyens de mieux les encadrer.

Bref, l’effondrement d’une très grande université française est bien en cours, dans l’indifférence totale.

Alors que s’est-il passé ? Comme toujours, plusieurs choses se combinent : tout d’abord, un faible engagement de l’État ; ensuite, une politique de différenciation entre établissements à la poursuite de l’excellence ; et enfin, une gestion court-termiste par la présidence de l’université.

Un faible engagement de l’État

Le cœur du problème et de la responsabilité reste du côté des financements de l’État. La France compte 500 000 étudiant·es de plus qu’en 2012 (soit +22%) et le budget ne suit pas : de fait, sur la même période, le nombre d’enseignant·es du supérieur a stagné.

Le gouvernement a trouvé un très bon moyen pour ne pas être comptable de sa politique : les universités sont autonomes, et doivent, avec la subvention que l’État leur consent, accueillir les étudiant·es dans les proportions décidées par le rectorat. Il est donc facile, quand, comme aujourd’hui, les effectifs étudiants croissent, de ne pas augmenter en conséquence les subventions : c’est le problème des universités de se débrouiller pour faire plus avec autant.

De temps en temps, pour soutenir sa politique, l’État peut décider de financer des dispositifs spécifiques : une université qui les met en œuvre aura un peu d’argent en plus. C’est ce qui s’est passé quand en 2019 la ministre a décidé de créer 950 places dans des IUT franciliens. On commence à comprendre la manœuvre, puisque c’est toujours la même : l’État passe son temps à contourner l’autonomie des universités en prenant des décisions qui les engagent, ou en fléchant des financements, qui ne sont donc accordés que si l’université fait ce que le payeur veut et sans jamais, néanmoins, que ces financements soient complets.

Plus une université est prise à la gorge financièrement, plus ces dispositifs sont tentants ; et c’est le cas de l’UPEC : elle est moins financée que la plupart des autres universités. La dotation par étudiant·e n’est que de 7000€/an, alors qu’elle est de 8000€/an/étudiant·e à Cergy, une autre université pluridsciplinaire avec santé en banlieue parisienne. Donc l’université a besoin du soutien de l’État pour tout, par exemple pour louer le bâtiment insalubre de La Pyramide. Mais ces dispositifs ne sont jamais gratuits : ils sont rarement complètement financés. Dans le cas du plan IUT par exemple, il n’était financé qu’à 80% de la masse salariale. Charge à l’université d’abonder et de financer le fonctionnement administratif — et puis aussi de trouver des salles, par exemple en louant un bâtiment à Moissy-Cramayel (ce qu’a fait l’UPEC pour accueillir trois départements d’un de ses IUT).

Différenciation des établissements

Pendant longtemps, le dogme autour duquel les services publics tournait était l’égalité formelle : on devait offrir un service de même ordre et de même qualité partout. On sait bien que ça n’a jamais été le cas et que des différences importantes de dotation ont toujours existé, mais l’objectif était très clairement affiché de donner partout les mêmes moyens pour faire la même chose. À tel point que faire accepter des politiques de soutien aux endroits en difficulté a été difficile : côté éducation nationale, par exemple, la création des Zones d’Éducation Prioritaires (ZEP, devenues REP) a été très difficile.

Dans l’enseignement supérieur et la recherche, les pouvoirs publics assument maintenant jusqu’à la caricature une politique de différenciation, dite «d’excellence» : il s’agit de donner plus de moyens aux établissements qui «réussissent» (sans se demander si peut-être ils «réussissent» — au regard de critères d’ailleurs profondément discutables — parce qu’ils ont plus de moyens dès le début). On se souvient qu’Antoine Petit, PDG du CNRS (nommé par le Président de la République), a pu vanter, au sujet de la LPR, «une loi darwiniste et inégalitaire», ce qu’on est censé trouver positif : on s’est beaucoup offusqué, dans les milieux universitaires de ce discours, mais au fond, Petit ne faisait que dire ce qui se fait tous les jours au ministère et dans les établissements, jusqu’à aujourd’hui. Le but est de distinguer entre les établissements, avec d’un côté, des établissements excellents, visibles de l’international, qui sont dans des classements et attirent des stars (là aussi, sans se demander pour quoi faire ?); et de l’autre, des établissements de proximité, qui font avant tout de l’aménagement du territoire.

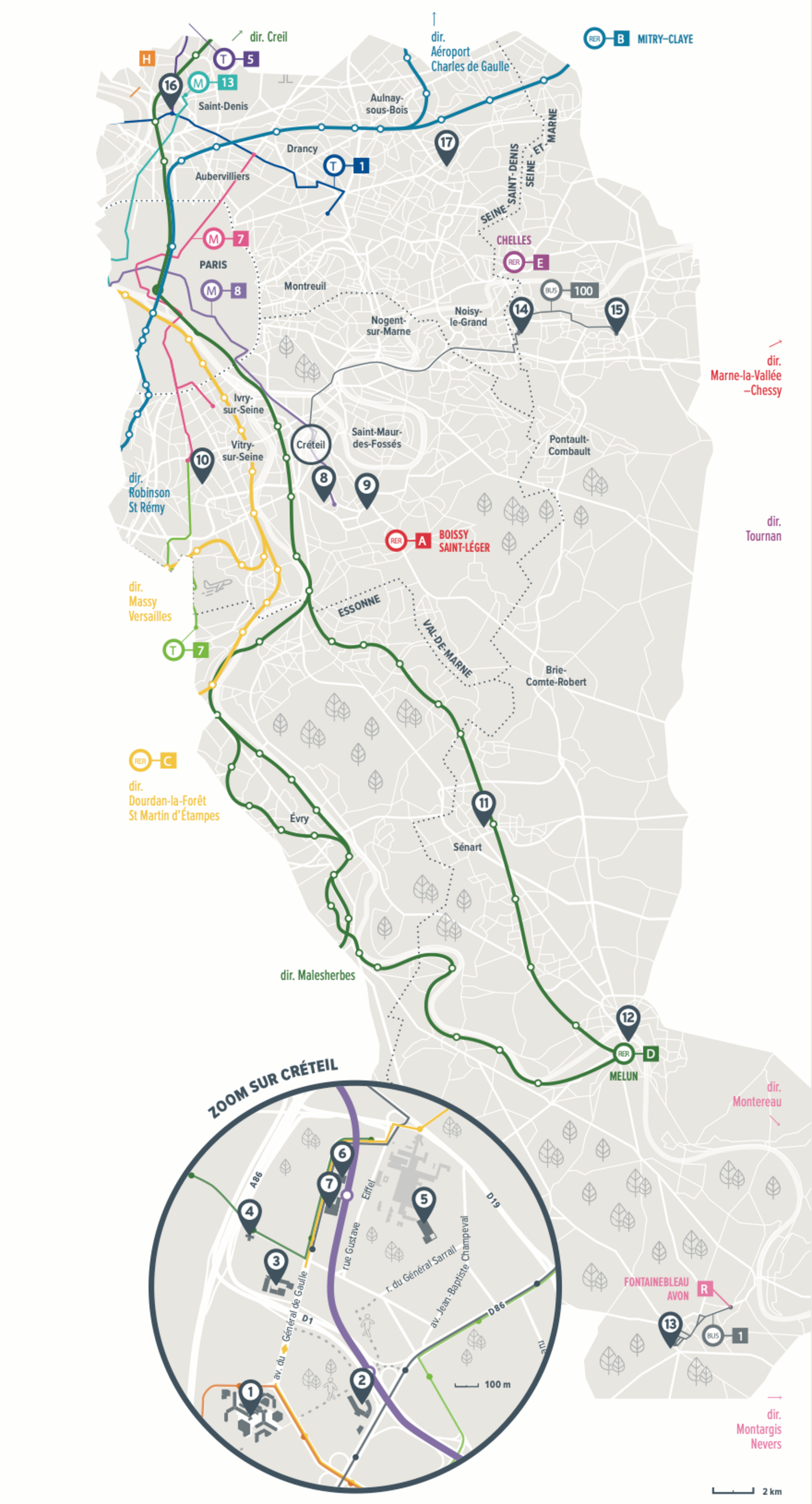

Agrandissement : Illustration 3

Il semble que l’UPEC soit désormais considéré comme étant «tombée» dans cette deuxième catégorie : il faut plusieurs UPEC en Île-de-France, pour qu’il puisse y avoir un Paris-Saclay et un Sorbonne-Université. Dans ce cas, à quoi sert-il de faire de la recherche ? À quoi sert-il de se coordonner avec les autres universités d’Île-de-France, pour que toutes aient des spécialités de recherche qui coopèrent en réseau ? Le ministère de l’Enseignement Supérieur semble ne concevoir que les universités du centre, celles qui portent «la Recherche».

Gestion court-termiste

Mais justement, l’UPEC est une vraie université, au sens le plus fort : une très large palette disciplinaire, de la recherche,…

Or, sur les dernières années, la présidence de l’université a, volontairement ou pas et quoiqu’elle s’en défende, modifié le profil de l’université, en participant à plusieurs dispositifs gouvernementaux. À l’entendre, c’était uniquement gagnant : elle allait chercher de nouveaux financements puisque la subvention pour charges de service public stagnait, ce qui permettait d’ouvrir des nouveaux postes. Sauf que c’est plus compliqué. Voici juste quelques exemples de ces nouveaux financements auxquels l’UPEC a postulé :

- Dispositif réussite en licence loi ORE : dans le sillage de ParcourSup, les universités ont pu obtenir des moyens fléchés pour les licences, permettant d’accueillir un public potentiellement plus fragile ;

- Plan IUT : des moyens pour ouvrir des places en IUT ;

- Réforme des études de santé : des postes ouverts pour les licences d’accès santé (L.AS), des licences de n’importe quelle discipline avec une mineure santé, permettant d’accéder aux études de santé à la fin de la première année ;

- Et enfin l’apprentissage, présenté comme la poule aux œufs d’or. Aidées par l’État (directement et en exonérant de cotisations), des entreprises emploient des alternant.es, et une partie de leur taxe d’apprentissage va financer la formation. C’est un dispositif très court-termiste : tout le monde sait que le soutien de l’État (et donc l’intérêt des entreprises) va faiblir. Il a, à l’UPEC, majoritairement été mis en place dans les IUT.

Mis bout à bout, ces dispositifs ont ceci de commun de renforcer les licences, et d’une manière qui nécessite de trouver de l’argent ailleurs.

Mais à côté de cela, des pans entiers de l’université s’effondrent. Le plus marquant de ces effondrements reste l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation, (Inspé), qui perd un tiers de ses étudiant·es en une année, sous le coup de la réforme permanente de la formation des enseignant·es, la crise de recrutement,…

Bref, sans que personne ne l’ait explicitement voulu, l’UPEC se transforme, et devient un énorme premier cycle, principalement technique, et qui fait de l’aménagement du territoire.

Par volonté ou par incompétence, l’UPEC perd son caractère universitaire et devient une université d’aménagement du territoire. Qu’on ne s’y trompe pas : Jean-Luc Dubois-Randé, le président de l’UPEC depuis cinq ans, a été conseiller ministériel. Il sait exactement ce que veut le ministère pour les universités de banlieue ; lui et son équipe n’auront fait qu’accompagner ce processus, avec une très grande naïveté ou un gigantesque cynisme, feignant de croire qu’en jouant le jeu du ministère sans trop protester, on finira bien par s’en sortir.

Et maintenant ?

Les présidents font ce qu’ils font toujours dans ces moments : agiter le spectre de la mise sous tutelle rectorale. «Comprenez bien, si on ne s’applique pas nous même des mesures d’austérité, c’est le rectorat qui le fera et ce sera pire», et on demande à la communauté un blanc-seing pour que des décisions soient prises par un tout petit groupe, qui ne rend compte à personne. Bref, on demande à la communauté de préférer que la présidence applique des mesures sans la consulter, plutôt que le rectorat n’applique les mêmes mesures sans consulter.

Et après ? Rien. L’université est en faillite et va devoir, d’une manière ou d’une autre, cesser de recruter, ce qui va accélérer encore son changement de profil. À la fin de la cure, que va-t-il rester ? Que du premier cycle, très loin du principe même d’université, qui est de produire et transmettre des connaissances de haut niveau.

Pour aller plus loin

- À l’université de Créteil, un manque de moyens criant : « Exigez ce qui vous est dû ! », par Soazig Le Névé, Le Monde, 30 septembre 2023

- Financement des universités : entre Macron et les présidents d’établissements, les raisons d’une défiance, par Soazig Le Névé, Le Monde, 30 septembre 2023. La majorité des universités devraient être déficitaires fin 2023, à défaut de toucher une dotation étatique suffisante, alertent leurs chefs pour qui la situation est critique, bien loin de celle décrite par Emmanuel Macron, début septembre.

- De la stratégie du boa constrictor à l’université : le plan social que nous refusons de voir, par Magali Nachtergael, 9 mars 2022

- Faculté de droit, Nantes : appel à la démission collective des responsabilités administratives voté à l’unanimité, 23 mars 2023

- La guerre aux universités est déclarée, 10 septembre 2023

Derniers billets d'Academia

Charline Avenel telle qu’en elle-même, par minimaliste13, 1er octobre 2023

CNESER et justice disciplinaire : le décret du 5 septembre 2023, par Richelli Afonso, 2 octobre 2023