Le 13 avril 2023

Une réforme inutile et nocive

Nous, étudiant·es et personnels mobilisé·es de l’Université Bordeaux Montaigne, refusons l’imposition dans la précipitation d’une réforme injuste, inutile et aux effets catastrophiques sur la vie des citoyen·nes. Elle s’inscrit dans la continuité d’un travail délibéré de casse du service public et de précarisation des travailleur·ses. Après

l’Université, l’École, et l’Hôpital, les retraites.

Cette réforme malhonnête prétend se justifier par la hausse de l’espérance de vie, sans égards pour les conditions d’existence véritables des citoyen-nes : rappelons que d’après l’INSEE, l’espérance de vie sans incapacité s’élevait en 2020 à 63,9 ans . Ensuite, elle présente comme un fait naturel le résultat de choix économiques

concrets, effectués dans un cadre de pensée précis : l’idéologie néolibérale. Le gouvernement brandit de façon fallacieuse l’argument d’un « sauvetage nécessaire » du système par répartition qui ne pourrait prendre que la forme d’une politique d’austérité. Or, le gouvernement a privé l’État de recettes importantes par sa politique fiscale en faveur des acteurs les plus riches de la société. Il refuse d’envisager d’autres leviers que la hausse de l’âge légal de départ, et se permet de brandir la capitalisation des retraites comme un épouvantail : c’est pourtant vers là que son projet néolibéral nous conduit. Ces manœuvres sont d’un cynisme révoltant.

Face à la contestation populaire, qui atteste la fragilité de ces éléments de langage, la « pédagogie » du gouvernement en la matière a consisté en un matraquage d’arguments frelatés , accompagné de la délégitimation systématique des opinions dissonantes, taxées d’immobilisme, d’idéalisme ou d’inconscience. Quand le gouvernement avait daigné consulter le peuple en 2019, à travers le « Grand débat », il avait, de la même manière, enterré les revendications massives de remise en place de l’ISF. Cette fois-ci, le gouvernement a décidé de pratiquer un hold-up démocratique, au moyen de dispositifs certes constitutionnels, mais utilisés ici de manière extrêmement autoritaire :

« Nous voulions aller au vote. (…) Le compte n’y était pas. »

— Elisabeth Borne sur TF1, le 16 mars.

Ce déni de démocratie s’est observé dans le refus de s’en remettre aux procédures normales du débat parlementaire (usage des article 47-1 et 44-3), et le refus de risquer le vote au nom de prétendus impératifs économiques (usage de l’article 49-3).

En bafouant la démocratie délibérative, le gouvernement alimente une crise fondamentale de confiance dans les institutions et dans la parole politique. Sa réponse se caractérise au minimum par du mépris, et dans le pire des cas, par une violence débridée à l’égard des personnes exerçant leurs droits constitutionnels de grève et de manifestation. Ces atteintes aux droits élémentaires des citoyen·nes par l’exécutif

s’inscrivent dans la continuité d’une politique autoritaire et répressive, qui n’a fait que s’affirmer au cours des dernières années. Celles-ci se traduisent concrètement par des décisions et des actes inacceptables en régime démocratique : détentions arbitraires, coups, humiliations et agressions sexuelles.

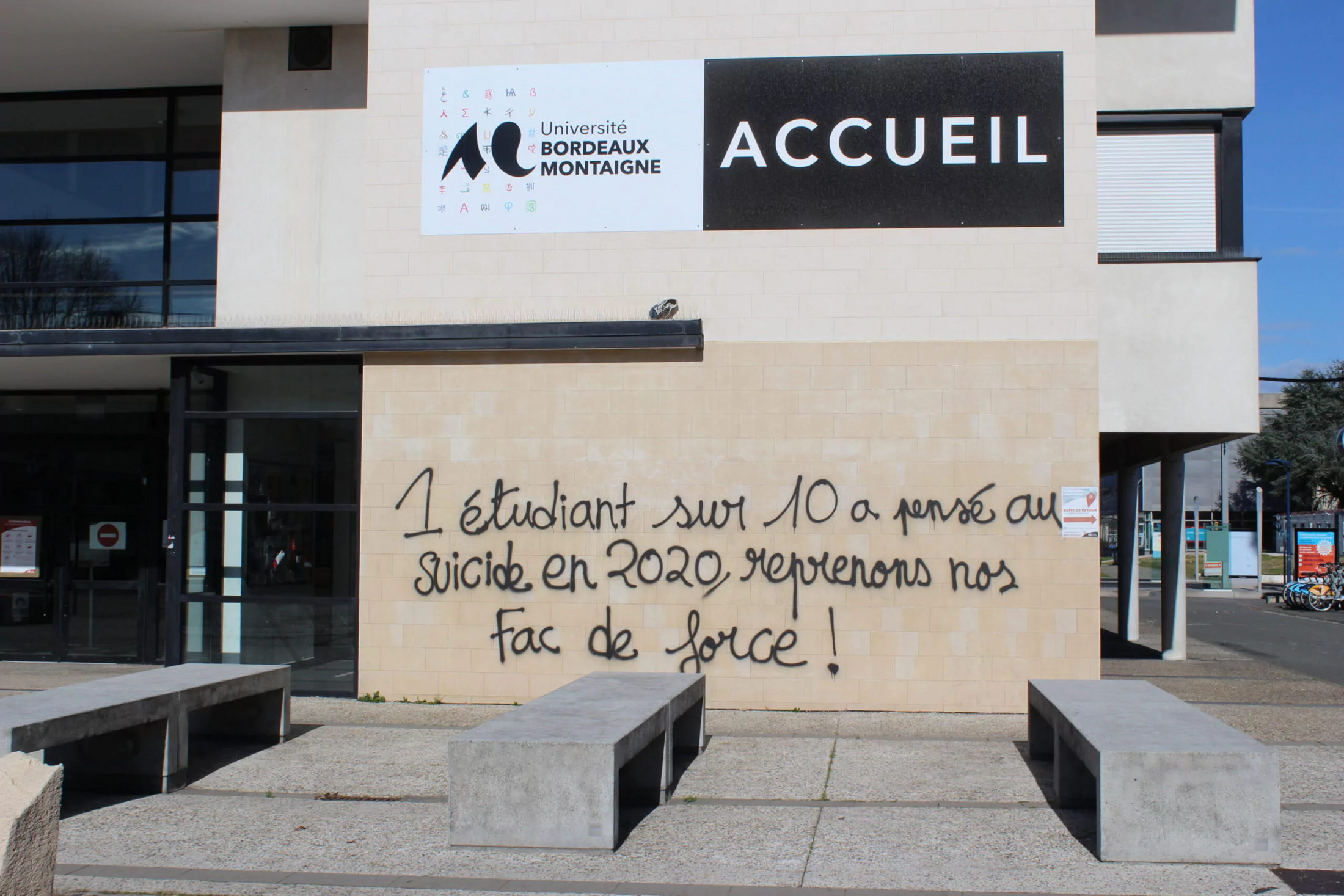

La mobilisation à l’UBM

L’opposition largement partagée à la politique du gouvernement au sein de sa communauté a conduit l’UBM à une prise de position officielle contre la réforme, suivie d’un blocage pacifique de l’université par les étudiant·es mobilisé·es depuis le mercredi 15 mars et le mercredi 12 avril. Sans avoir fait l’unanimité, ce moyen de mobilisation, a permis, comme sur d’autres campus bordelais, la tenue d’assemblées générales quotidiennes ; sa reconduction a systématiquement été soumise au vote des usager·es et du personnel en capacité d’être présent·es. En outre, grâce à un dialogue constant entre le comité de mobilisation et la Présidence, ce blocage s’est effectué sans heurts ni dégradations. Il a permis l’organisation de conférences et d’ateliers, et suscité des

conversations qui n’auraient jamais eu lieu dans des circonstances dites « normales ». La réouverture du campus, adoptée à l’AG rassemblée le vendredi 7 avril, ouvre aujourd’hui des perspectives pour la poursuite d’une mobilisation que nous souhaitons voir se renforcer s’étendre.

Tandis que les personnes mobilisées œuvrent en ce sens, l’opposition à la mobilisation, elle, s’est exprimée de manière violente, anonyme et illégale, comme l’a montré la tentative d’agression des étudiant·es mobilisé·es par des individus cagoulés et armés, le soir du 16 mars. La mobilisation en cours à l’UBM représente une opportunité

exceptionnelle pour la concertation des différent·es usager·es et personnels de l’université (étudiant·es, enseignant·es, personnels BIATSS, quels que soient leur fonction et leur statut). Elle ouvre la voie à une fédération des initiatives des différents campus mobilisés, à l’échelle de Bordeaux ainsi qu’à l’échelle nationale. En nous libérant de la routine, du dictat des échéances administratives et de l’évaluation, elle nous permet surtout de réaffirmer des valeurs et des pratiques qui sont au cœur des missions fondamentales de l’Université : réflexion, débat, esprit critique.

Agrandissement : Illustration 1

Cette réforme, vue depuis l’Université, ne peut qu’aggraver un état déjà déplorable de l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche qu’atteste le bilan social 2020 de l’UBM : les non-titulaires y représentent 35% des effectifs enseignants et 37% des effectif des BIATSS. Faut-il en outre rappeler que les cours en licence sont en grande partie assurés par des personnels précaires ? Faut-il rappeler que les centaines de doctorant·es, en études longues, souvent non-financés, se trouvent mis·es en concurrence pour des postes dont le nombre ne fait que décroître ? Faut-il rappeler la dégradation continue des conditions de travail à l’Université, faute de locaux, de

reconnaissance, d’enseignant·es, et de personnel ? Faut-il rappeler la précarité invisibilisée et donc méconnue des étudiant·es, des personnels de bibliothèque, administratifs, techniques, de santé et d’entretien ?

Comment l’État, qui se désengage chaque jour un peu plus des universités au nom de l’ « autonomie », en ne compensant plus, par exemple, le Glissement Vieillessse Technicité (GVT), peut-il inclure dans sa réforme la possibilité d’un départ à la retraite à 70 ans au lieu de 67 ans sans la moindre dérogation ? Qui paiera ces salaires et leur augmentation indiciaire automatique sur ces dernières années ? C’est malheureusement aux universités, déjà dans des contraintes financières insolubles, que reviendra cette charge.

Un soutien à la mobilisation nationale

De ce point de vue, il nous paraît fondamental de mettre en lumière la variété des métiers de l’Université et les précarités du système universitaire, auprès des 18.000 usager·es du campus comme au-delà, et d’assurer dans notre établissement la poursuite et l’amplification de cette mobilisation, par une variété de dispositifs : conférences, débats, cours dégagés de la pression de l’évaluation, etc. La mobilisation de l’université doit aussi permettre d’afficher un soutien visible aux secteurs clés du monde du travail, déconsidérés à proportion inverse de leur importance. Ces secteurs (raffinerie, énergie, transports, santé, hygiène, éducation…), qui reconduisent courageusement leurs grèves, se trouvent les plus touchés par l’injustice des réformes

en cours ; la crise sanitaire avait pourtant démontré, s’il était besoin, leur caractère absolument essentiel. Ils et elles ont conscience que leur impact est supérieur au nôtre, quand le refus du dialogue social fait d’une plus grande radicalité d’action le dernier recours pour être entendu.

Par cette voie, nous, membres de la communauté universitaire, rappelons collectivement au gouvernement notre attachement à une tenue intègre des débats parlementaires, au respect des opinions contradictoires, et à l’honnêteté élémentaire requise pour viser le bien public. Nous montrons, à notre échelle, que nous sommes capables de garantir un cadre et une temporalité des débats qui sont adaptés à l’importance de l’enjeu ; nous montrons que nous sommes capables de reconnaître la légitimité de l’expression de la population nationale lorsqu’elle use de ses droits constitutionnels de faire la grève et de manifester. Si nous pouvons le faire, le gouvernement doit en être capable.

Nos revendications

- Nous appelons au retrait de la réforme.

- Nous appelons à la lutte continuée contre son application.

- Nous appelons à la signature collective de ce texte, et à la rédaction d’une tribune au nom des campus mobilisés de la ville de Bordeaux, et à l’échelle nationale.

- Nous appelons la communauté universitaire à reconnaitre la valeur de

la mobilisation de ses étudiant·es et à considérer leurs intérêts sur la

question de la validation de leur semestre. - Nous rappelons l’interdiction de basculer les enseignements à distance en dehors d’un contexte de catastrophe et de pandémie (cf. Grands principes pédagogiques au regard des blocages du second semestre 2022-2023 approuvés par la CFVU le 30 mars 2023 ). Cela ne peut servir à contourner une mobilisation légitime. Nous nous opposons, de plus, à la systématisation du recours à l’enseignement à distance, lorsque ce dernier est envisagé comme solution à tous les problèmes structurels de l’Université.

- Dans ce sens, nous appelons la communauté universitaire à favoriser l’implication de tous ses membres dans les activités de mobilisation sur les campus, qui nous rapprochent du cœur de nos missions de service public, mais aussi à préserver les acquis des Assemblées Générales qui se sont tenues dans notre établissement.

- Nous nous opposons à toute réforme qui aggraverait la précarisation déjà engagée des usager·es de l’Université (étudiant·es, personnels d’entretien, personnels de bibliothèque, ingénieurs administratifs, techniques, sociaux, de santé, enseignants-chercheurs, doctorants, etc.).

- Nous attendons des actions de la part des acteurs et actrices de

l’Université qui, par leur statut, fonction ou crédit, sont le plus en

mesure d’œuvrer à la concrétisation de ces objectifs.

Premiers signataires Université Bordeaux-Montaigne

Antoine Ducoux, ATER en Littérature comparée - Pierre Katzarov, doctorant en Littérature comparée - Valéry Hugotte, maître de

conférences en littérature française - Béchir Ghachem, doctorant en littérature francophone - Claire Varin d'Ainvelle, doctorante en

littérature française -Alice Vintenon, MCF en littérature du XVIe siècle - Anne Bajard, MCF en latin - Nicolas Patin, MCF en histoire

contemporaine - Roxane Chilà, PRAG en histoire médiévale - Françoise Poulet, MCF en littérature du XVIIe siècle - Eve de Dampierre-Noiray,

MCF littérature comparée - Dominique Pinsolle, MCF histoire contemporaine - Aubin Gonzalez, MCF histoire contemporaine - Alexandre

Iagodkine, doctorant en philosophie - Nicolas Guilliot, PR en sciences du langage, directeur adjoint de l'UFR Langues et Civilisations - pour connaître l'ensemble des signataires