"Entre Sorcellerie et Prostitution : représentations des femmes en marge dans l’Art." (Proposé ce 13 novembre dernier par une association de valorisation du patrimoine à l'université de Toulouse, que je préfère ne pas citer pour éviter l'embarras d'un jeune collectif qui a simplement pu manquer de vigilance quant au choix de leurs intervenants)

Mais que voilà un superbe programme ! Intitulé prometteur, affiche superbe, salle pleine.

La première partie est assurée par une jeune femme qui, à travers son mémoire, nous présente un historique succinct des représentations de la sorcière à travers une série de gravures à l'époque moderne. Si ce sujet vous intéresse, je vous recommande le travail d'Elia Tasselli Faurie (qui ne sera malheureusement pas le sujet de cet article). La seconde partie (ah, voilà notre sujet), est menée par un monsieur maître de conférences, à propos de la représentation des femmes prostituées, à travers trois artistes du 19e siècle. Nous appellerons simplement ce monsieur Monsieur.

Monsieur parle avec l’assurance des vieux professeurs, s’agite s’il le souhaite, respecte ses propres silences, brandit sans cesse l’index auquel est accroché son corps en bord de chaise. La rythmique de ses mots, la maîtrise des gestes qui les accompagnent sont impeccables, j’ai 5 ans et tellement envie que le monsieur qui parle à côté de son micro me raconte une grande histoire. C’est donc séduite et en toute confiance que j’ai écouté Monsieur... que j'ai laissé Monsieur expliquer combien, à travers les yeux de trois peintres hommes (dont deux misogynes notoires comme nous allons le voir), le « fait prostitutionnel » ne peut être autre chose qu’un crime, une domination masculine dont la solution n’est autre que le suicide des femmes concernées... une grosse baffe administrée par un joli clown.

Le choix des yeux

Parce que le choix des yeux qui nous sont proposés pour comprendre tel ou tel sujet n'est jamais neutre (jamais jamais jamais), prenons un peu le temps, idiot-e-s que nous sommes, de regarder les doigts des maîtres qui nous désignent ici les femmes prostituées. D’où peignent-ils ? Que voyaient-ils de ces femmes, et donc, que cherchaient-ils à en montrer ? Et bien figurez-vous que pour deux d’entre eux, on peut complètement dire qu’ils agitaient leurs pinceaux depuis le trône du grand empire Misogynia.

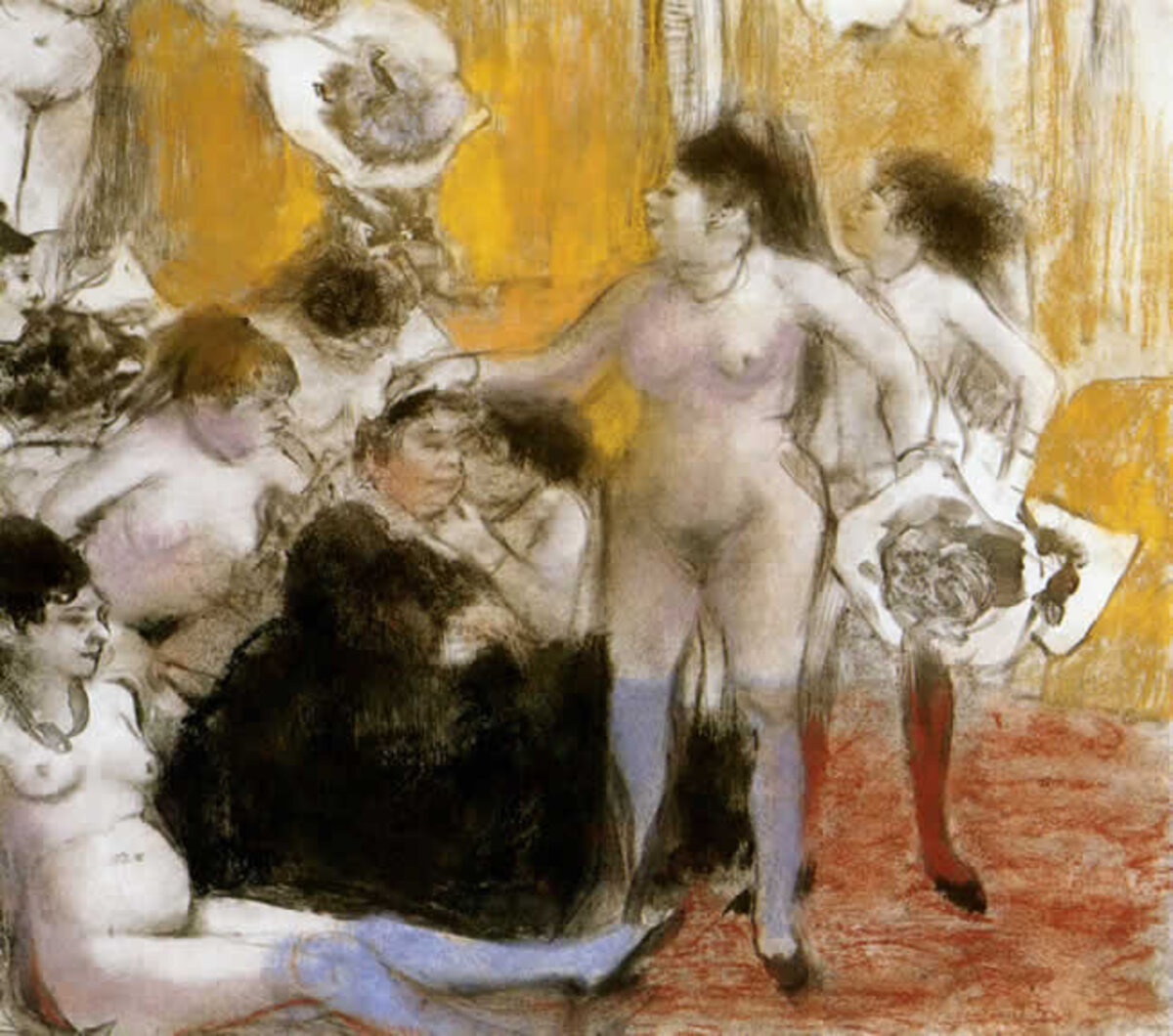

Agrandissement : Illustration 1

Monsieur fait défiler les diapositives… kicaclonc, kicaclonc. Les tableaux de Degas nous sont présentés comme « durs à regarder », et de lourds soupirs sont poussés. Il dit : "Les femmes ont tellement perdu leur humanité… c’est ça qui est dur. La régression que constitue la prostitution. La prostitution vous fait perdre votre statut d’être humain." Le ton est apitoyé, employé de manière indifférencié, sans bascule aucune entre l’analyse du tableau et l’affirmation de la prostitution en tant qu’abomination. S'ajoutent de nombreuses et discrètes sorties du contexte de l’étude annoncé, à travers des adresses directes ("la prostitution VOUS fait perdre votre statut d’être humain.").

Degas ne serait alors que le témoin d'une abomination universelle et intemporelle, et dont il eu le génie d'attraper au vol quelques courbes crasses...

"L’art, c’est le vice. On ne l’épouse pas légitimement, on le viole. ", Edgar Degas.

Edgard Degas hurlait sur ces modèles, les menaçait, les congédiait. Comme a pu en témoigner Alice Michel, l’une d'elle.

Huysmans, copain de Degas pas franchement connu pour son alliance aux causes féministes de son temps, a pu évoquer l' "attentive cruauté" ou encore la "patiente haine" d'Edgar à l'égard des femmes. Célibataire revendiqué, il a lui-même reconnu avoir "peut-être trop considéré la femme comme un animal". Et si le drame, dans les travaux de cet homme, serait davantage à considérer dans sa conduite avec ses modèles et le regard misogyne qui lui est associé qu’à travers le visage d’une prostituée modelée en petite souris, et sa soi-disante déshumanisation ? Le corps usé, désarticulé d’un petit rat (de l’opéra), assigné à la vie en troupe et dont la jeunesse passée ne pourra succomber aux exigences d’un travail corporel et aux intransigeances des normes de beautés ne se trouve-t-il pas tout aussi brimé ?

Celui de Marie van Goethem, par exemple, qui posa pour la célèbre Petite danseuse de 14 ans sculptée... jeune fille miséreuse, embauchée à l’Opéra pour quelques sous par jour comme "marcheuse" de deuxième classe, gagnant quelques pièces supplémentaire en posant pour Monsieur Degas. Tant et tant qu’elle serait renvoyée des petits rats pour cause d’absentéisme... et commencera à se prostituer pour subvenir à ses besoins à l'âge de 17 ans. Degas cherchait donc à "dénoncer" une situation dont il ne semblait pas s'offusquer de provoquer.

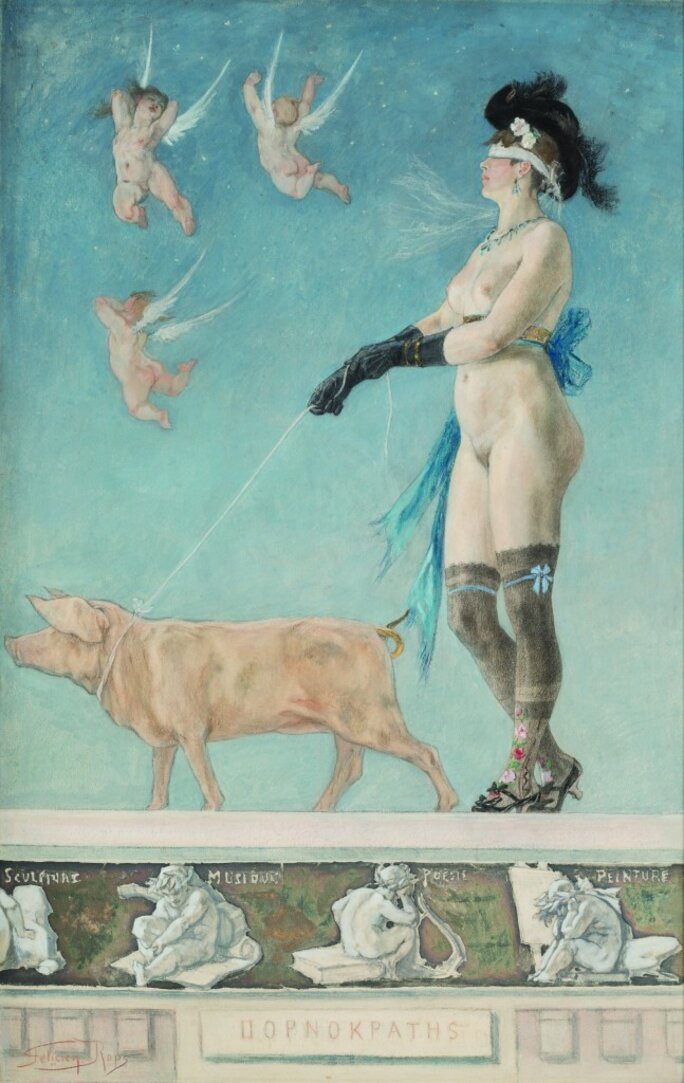

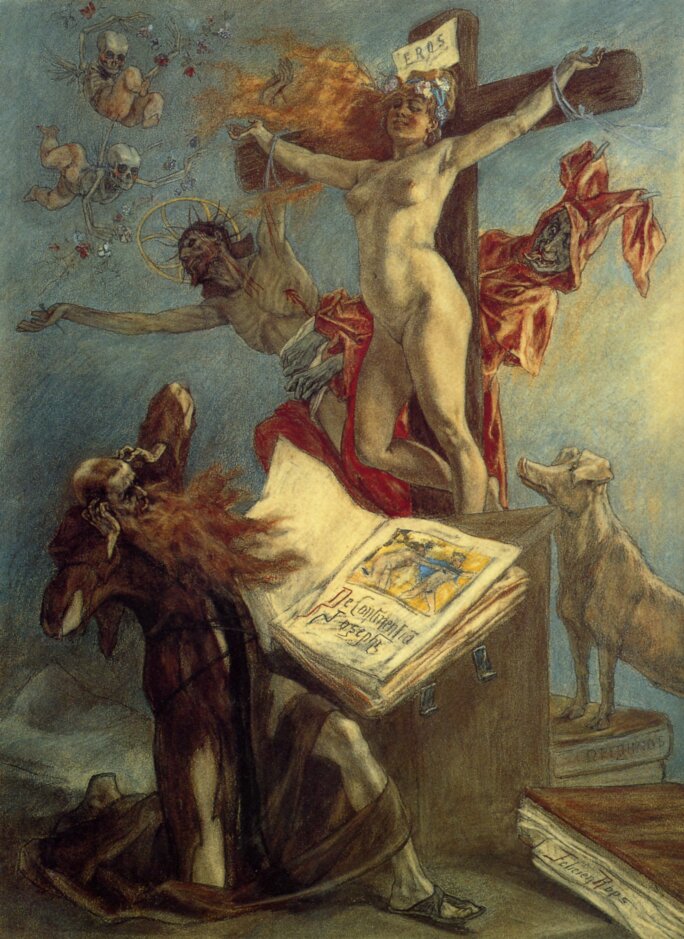

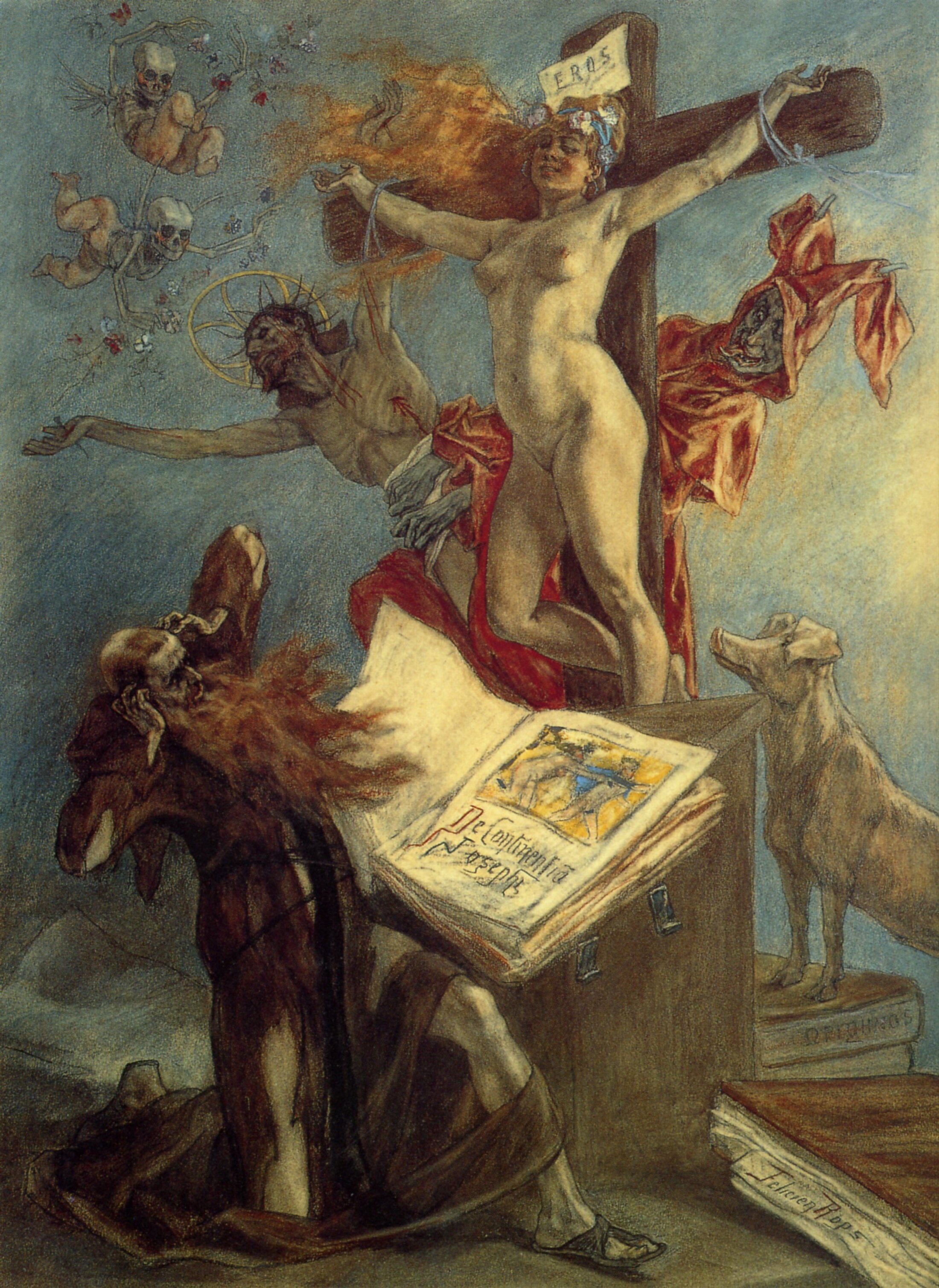

Kicaclonc, nous passons à Félicien Rops. Monsieur nous présente le tableau Pornocratès, censé illustrer une prostituée tenant en laisse, dominant un cochon. Cette femme peut aussi être conduite par l’animal, qui pâlit alors à l’aveuglement de ses yeux bandés. Cette interprétation semble d’ailleurs être celle de l’artiste lui-même. S’en suit une série de tableaux qui aurait pu si justement établir un pont solide entre les représentations des sorcières et des prostituées ! Robs macule ses supports de crucifix, de cercueil, de marionnettes quasi-vaudouisées, de démons, de squelettes, d’animaux surnaturels, de symboliques morbides… Mais non. Nous arrêterons notre regard à l’aune d’une prostitution mortifère.

Agrandissement : Illustration 3

Rops, donc. Chic type, aussi. Tout aussi bien placé que Degas pour dénoncer des systèmes d’exploitation misogynes. Il illustre des livres licencieux, ainsi que ceux de ses charmants amis pour qui, par exemple, “la femme est suppost du dyable et que tous meurtres, crimes, abonimations que commettent les hommes lui peuvent estre imputés…“ (Octave Uzanne, « Son Altesse la femme ») - orthographe originale.

Robs reçoit ses copains macho pour y causer bonnes femmes, femmes fatales, femmes enfants, femmefemmefemme, ô mystère qui doit continuer à fermer sa gueule pour le rester… dans un superbe domaine, héritage de sa femme richissime. Mais ça, c’était avant que cette mégère ne réclame séparation et trouble de fait l’assurance de ces moments de communions entre pontes du Grand Art. Et si cette femme rompt sa relation maritale en séparant les biens au 19e siècle, c’est parce que son mari la trompait à tout-va, et sans aucune discrétion (comme sa lettre de rupture l’atteste). Mais Robs saura rebondir, et emménage chez ses maîtresses, qui sont aussi deux sœurs, avec qui il aura avec chacune d’entre elle un enfant.

Quant au traitement qu’il infligera à ses modèles, il ne semble pas bien glorieux non plus. Il dira, à propos des coulisses du Pornocratès mentionné un peu plus haut :

" Je viens de terminer une grande étude de femme d’après mon nouveau petit modèle que j’ai eu la cruauté de faire poser par 8 degrés sous zéro, nue comme la Vérité. L’Art rend féroce ".

Agrandissement : Illustration 4

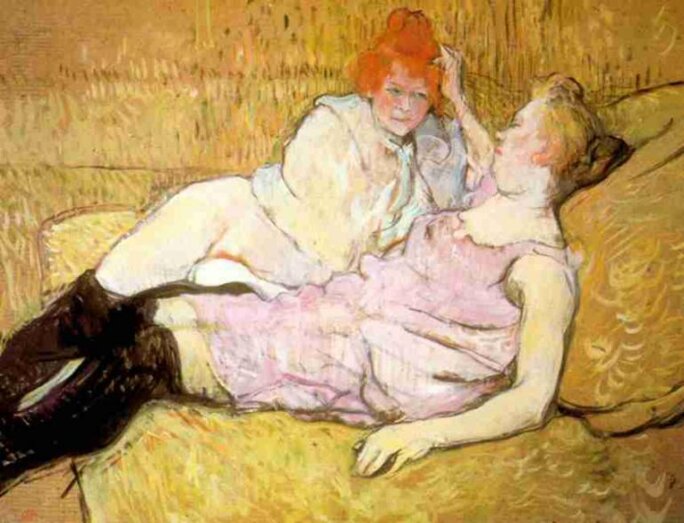

Kicaclonc, kicaclonc... Et enfin, Toulouse-Lautrec… qui aurait peint, selon Monsieur, des scènes "pathétiques" en illustrant des corps "déformés". Déformés par rapport à quoi, à qui ? Les seuls corps que je vois sous son pinceau sont des corps de femmes grosses, de femmes vieilles. Serait-ce enlaidir alors un corps que de le peindre cru nu ? Apparemment oui, car Monsieur propose de traduire la banalité d’un corps affalé par l’horreur d’une décrépitude en porte-jarretelles, un jeu de cartes probablement divinatoire par l’immondice d’un destin funeste. Pour Monsieur, ce ne sont pas des femmes qui jouent aux cartes, font une sieste, prennent un bain, des femmes qui se débrouillent à évoluer dans l’un des seuls lieux de survie qu'elles ont pu trouver dans une société patriarcale… mais des pauvres choses pathétiques, trop âgées, trop épaisses pour porter le velours. Pas de mention de joie chez ces filles, pas d’attentions apportées à l’importance d’une sororité salvatrice, les prostituées ne pourront qu’illustrer les ravages de la prostitution.

Agrandissement : Illustration 5

À cause de la consanguinité de ses parents, Henri de Toulouse Lautrec est de petite taille (1m52), bave, zozote... bref, le fait se catapulter d’emblée loin du domaine du sexy. La contraction de la syphilis entraîne chez lui un pénible priapisme (érection permanente) qui lui vaudra le surnom de "la théière" par les femmes des bordels où il avait pris une chambre à demeure. C’est donc le désir tabou dont il est né (l’amour incestueux de ses parents) qui le rendra lui, indésirable (et par la suite, en constante manifestation de son désir), dans une société dont il défie les codes de beauté et la morale (à travers ses peintures, et ses merveilleux autoportraits). Et si Lautrec n’avait pas peint une série de scènes "pathétiques" mais le quotidien d’un groupe de personnes minorisées qui tente de survivre et qui constitue peut-être une communauté dans laquelle il se sentait inclu ? Mais encore une fois, Monsieur a choisi de nous faire voir le regard de Lautrec à travers la lorgnette du pathos.

"L’amour, c'est quand l'envie vous prend qu'on ait envie de vous ", Toulouse Lautrec

Agrandissement : Illustration 6

Enfin, la conférence se termine par trois images. Trois coups de massue qu’avaient pourtant prévenu les nombreuses petites tacles qui ont jalonné l’exposé. Le ton monte, la voix se fait plus assurée, Monsieur sait qu’il exécute là le bouquet final d’un sinueux discours abolitionniste. "Le fait prostitutionel, c’est ça" : une première photo, celle du visage d’une femme gangréné par la syphilis. Pas d’Art là-dedans. Puis une femme nue, de dos, dont la peau est tapissée de croûtes syphilitiques. La salle souffle un murmure de dégoût. Pas d’Art là-dedans. Puis l’apothéose, la dernière image, précédée d’une affirmation absolue : la seule manière de se sortir d’une situation de prostitution, c’est la fuite. C’est. Le. Suicide. Peinture d’une femme sautant d’un pont. Fin de la conférence.

Agrandissement : Illustration 7

Le choix du regard sur ces yeux

Monsieur, grâce à un savoir présumé, a eu la place de tranquillement dérouler tout en finesse un violent discours abolitionniste. Et sa position de savant, en dehors de son titre et de sa posture corporelle, s’est assise sur une introduction qui annonçait un déroulé factuel du sujet : si, au 19e siècle, les femmes prostituées sont aussi représentées en masse, c’est qu’il s’y cache un conflit entre deux courants artistiques : entre les représentations idéalisées des corps lissés et celles des corps crus. Fort intéressant ! Puis piouf, ce prisme s’est évaporé au fil des commentaires sur ces pauvres filles sans avenir. Pour terminer sur une terrible menace, celle de la maladie, puis d’une issue sans appel, le suicide.

La salle était donc comble. Personne n’est sans savoir que les conjonctures capitalistes actuelles poussent de plus en plus d’étudiant·e·s dans la précarité, et que bon nombre d’entre elleux s’investissent dans un travail du sexe pour payer leurs études. Qu’entendre du discours de leur maître ? Quelle honte cherche-t-il à leur insuffler à travers une transmission universitaire ? Que propose-t-il à la place de l’enfer qu’il s’évertue à nous décrire en filigrane ? Qu’aurait été la vie de ces prostituées sans les toits des maisons closes ? Des militantes antipatriarcat mourant de faim ? Comment les étudiant·e·s précaires qui exercent en parallèle un travail du sexe peuvent-iels continuer leurs études sans source de revenus ?

Il y avait un lien évident à faire entre "sorcellerie et prostitution"… Les femmes qui en sont accusées sont toutes stigmatisées, marginalisées, utra-sexualisées tout en étant rendu mortifères, constants fantasmes gravés dans les grandes œuvres et persécutées dans le quotidien. Et ce lien, plutôt que d'en faire une matière artistique, n'a servi, encore une fois, qu'à nourrir les stéréotypes moraux sans honnêtement en avoir l'air, et impactent la réalité des personnes concernées dans l'auditoire.

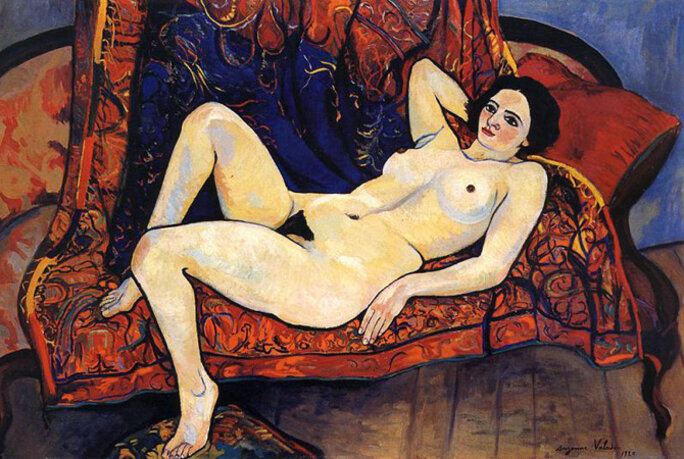

Nous étions donc fasse à une scénographie bien classique : des jeunes femmes mises au second plan encadrant un homme blanc quinquagénaire au centre, nous expliquant ce qu’est la domination masculine. Dans son discours, quasiment pas de contextualisation, aucune notion autour de la vie, du positionnement des peintres, comme si de leurs mains pures, ils s'étaient appliquées à décrire la Véritévraie des femmes de leur époque, comme si de la bouche neutre de Monsieur sortait alors la Véritévraie des femmes de toute époque. Parce que résumer une analyse artistique annoncée à la dénonciation du "fait prostitutionel", c’est poser que le fait dépasse les ères, dépasse les rapports de dominations des personnes qui s’en sont emparé pour gagner de l’argent à travers leur Art tout en maltraitant leurs modèles, dépasse les interprétations, et devient une féroce tribune abolitionniste dépassant le cadre des tableaux. Et à la question, " Vous êtes un homme qui a présenté uniquement des hommes artistes, n’y a-t-il pas aussi des femmes qui ont représenter des prostituées ? ", Monsieur a répondu que... qu’il n’en avait pas trouvé… et que bon, c'était des hommes, alors c'était la réalité. Ne voilà donc pas une belle illustration des femmes en marge de l’Art ?

Femmes en marge de l'Art

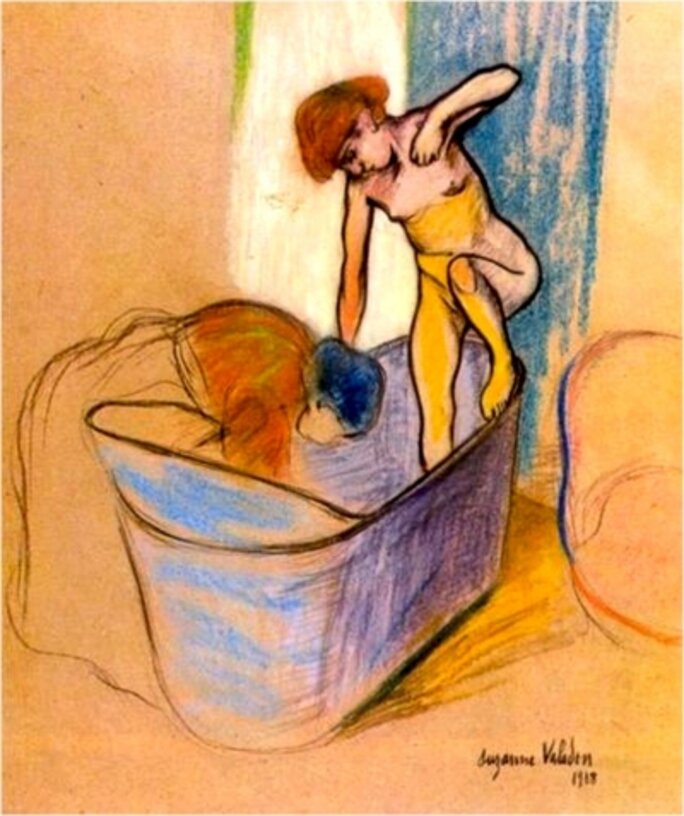

Suzanne Valadon (1865 - 1938)

Suzanne Valadon est née dans une famille très pauvre, est morte riche et entouré de ses amis.

Suzanne Valadon a partagé la couche de plein d'hommes riches et/ou célèbres.

Suzanne Valadon a eu pour amant Toulouse Lautrec, et pour maître Degas.

Comment avons-nous pu passer à côté de Suzanne Valadon ?

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

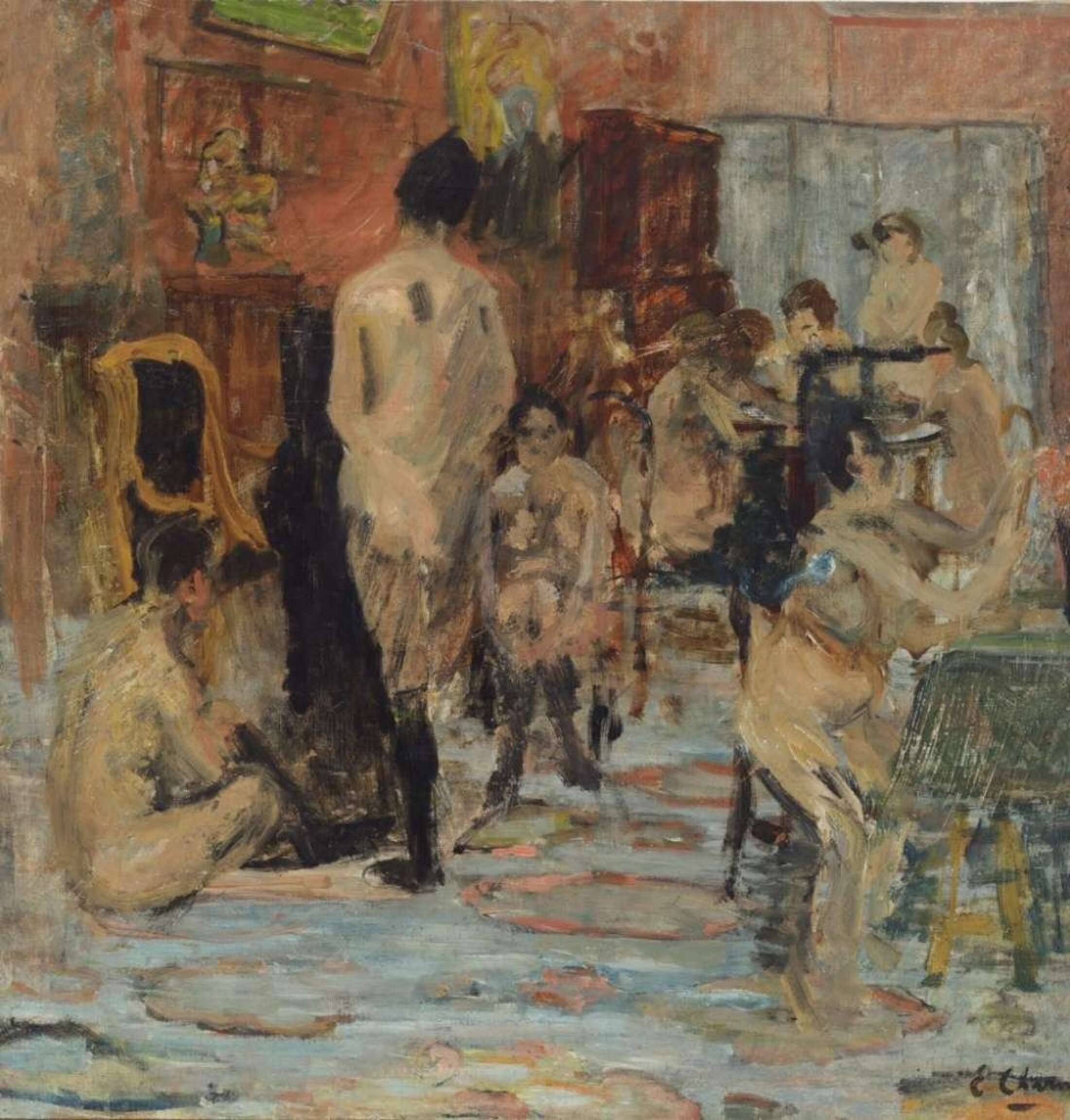

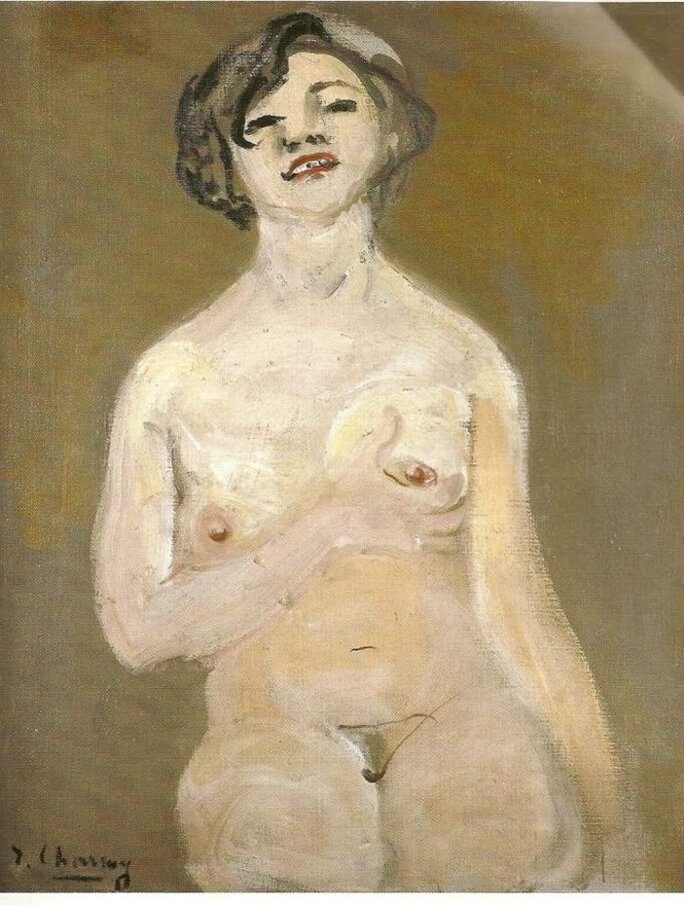

Emilie Charmy (1878 - 1974)

Emilie Charmy est née de parents bourgeois dont elle sera orpheline dès l'âge de 5 ans.

Emilie apprend la peinture avec son tuteur de frère, et adulte, côtoie de grand·e·s artistes et hommes et femmes politiques.

Emilie Charmy est décorée de la légion d'honneur, fait poser des prostituées pour travailler sur le désir féminin et déshabille sous son pinceau à cette occasion son amie Colette.

Comment avons-nous pu passer à côté de Emilie Charmy ?

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Agrandissement : Illustration 14

Agrandissement : Illustration 15

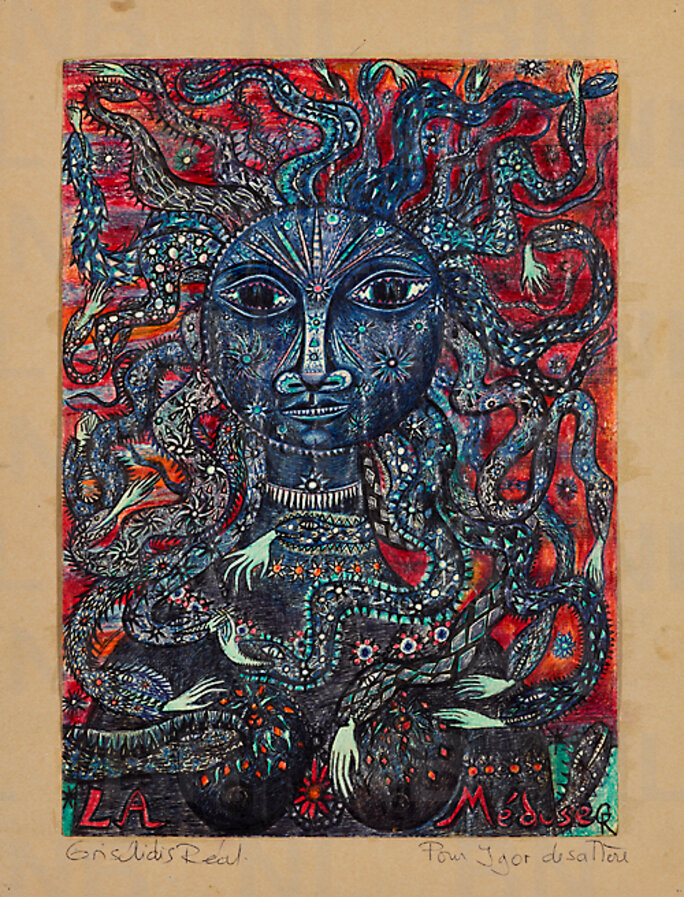

Grisélidis Réal (1929 - 2005)

Grisélidis Réal a reçu une éducation rigide contre laquelle elle se révolte.

Grisélidis Réal a été écrivaine, peintre, travailleuse du sexe, activiste.

En 2005, les autorités municipales refusent que la dépouille de Grisélidis Réal soit enterrée au cimetière des Rois, en Suisse.

Comment avons-nous pu passer à côté de Grisélidis Réal ?

Agrandissement : Illustration 16

Agrandissement : Illustration 18