L’action se déroule le 21 juin 1941 dans un shtetl ukrainien situé dans la région de Sokal, au nord du Lviv actuel, à la frontière – une rivière, le Bug- avec la Galicie polonaise toute proche, sous joug nazi. On assiste à proprement parler au dernier jour de vie de ce shtetl, avant son élimination par l’entrée en Ukraine soviétique de la Wehrmacht.

Agrandissement : Illustration 1

Le film est un bijou, et alors même que le sujet est ardu, peu connu, peu traité, le scénario ne fait aucune concession à la facilité : rien de la complexité des mondes juifs n’est évité dans les longues conversations entre les différents habitants du village qui voient et vivent différemment leur foi, leur allégeance politique, leur nationalité ; il y a des sionistes, candidats ou non à l’aventure en Palestine, des communistes, opportunistes ou convaincus, des Juifs hassidiques traditionalistes, d’autres, y compris des femmes, tentés par le modernisme et l’égalitarisme. Il y a le monde des pères et le monde des fils. Le village est traversé de multiples lignes de fracture, et c’est sa complexité qui le rend si vivant, à 24 h du désastre.

Formellement aussi, ce film courageux refuse le compromis : même sans être spécialiste des aspects techniques au cinéma, en tant que spectateur on ne peut que s’étonner de l’utilisation du noir et blanc et du plan séquence tout au long du film ; on admire aussi la minutie et la précision avec lesquelles ont été reconstitués le décor du shtetl par l’équipe franco-ukrainienne et multilingue (le tournage a eu lieu non loin de Kiev, en 2021, quelques mois seulement avant l’invasion russe ; il est aujourd’hui impossible d’y retourner ou d’exploiter ce décor à des fins par exemple pédagogiques.)

Et puis il y a le défi incroyable d’un film yiddishophone, aujourd’hui, avec des acteurs qui eux, sauf exception, ne le sont pas ; le yiddish, la langue millénaire aux 11 millions de locuteurs avant 1945, assassinée quasi intégralement par la guerre.

L’argument dramatique est simple, classique et structurant : Shttl raconte une histoire d’amour contrariée entre une jeune fille promise à l’ancien monde par un mariage de convenance, et son amoureux, Mendele, parti à Kiev tenter sa chance dans l’industrie du cinéma et qui revient la chercher, la prendre, la tirer vers l’avenir et la modernité – en devant affronter au passage l’insondable chagrin de son père.

Mais l’Europe est en guerre ; et le film s’achève, implacable, sur le déferlement des Allemands dans le shtetl, au premier matin de l’opération Barbarossa, qui rompt le pacte de non-agression germano-soviétique et inaugure la grande boucherie du front est, le début de la Shoah par balles et l’anéantissement du Yiddishland.

La scène finale est de celles qui marquent le cortex pour de longs mois.

Et pourtant, Shttl célèbre la vie, le bruit, les odeurs sur le marché, les conversations enflammées, les langues et dialectes qui se côtoient, les chants et les rites, les jeux et l’amour ; Ady Walter dit qu’il a voulu montrer, non les morts, mais « ceux qui furent vivants », qu’il a filmé une « surcondensation de la vie ».

Allez-y. Allons voir ce film.

Parce que qui sait, aujourd’hui, ce qu’était le shtetl ?

Parce que combien d’entre nous remarquent la disparition du E dans le titre du film d’Ady Walter, symbole de ce monde englouti, et hommage à Georges Pérec, fils d’une « disparue » ?

Ce qu’était le shtetl ? le mot désigne une petite ville, une bourgade d’Europe centrale et orientale, peuplée à majorité de Juifs ; mais aussi une culture, un territoire ; shtetl et yiddishland se confondent presque, superposés aux confins orientaux de la Pologne d’abord.

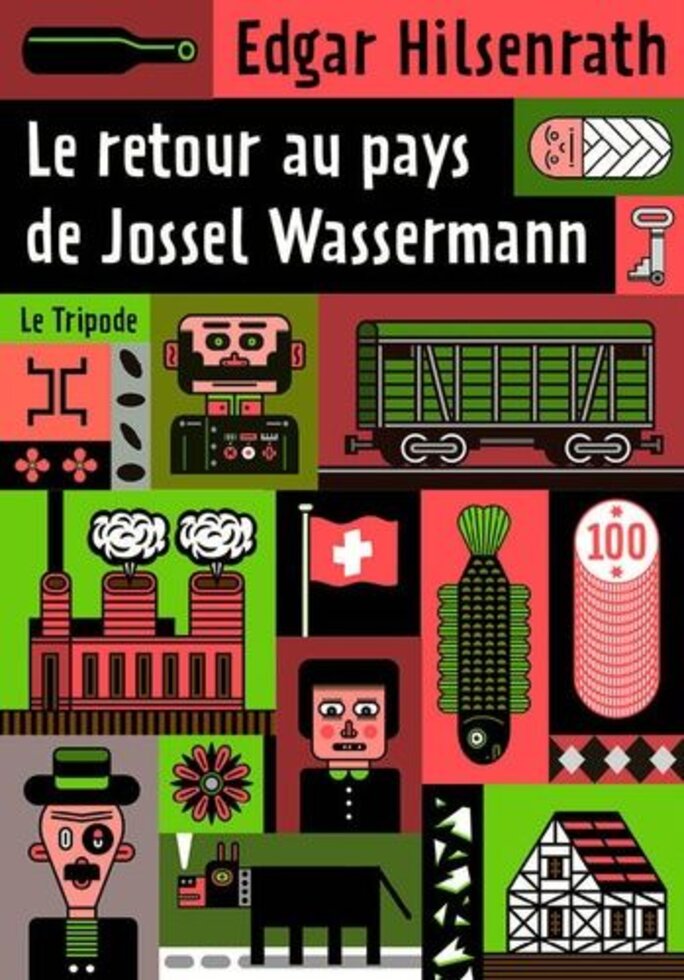

Il est assez rare de trouver des représentations de la vie au shtetl, et c’est en cela que le film est si précieux ; il nous a fait penser à un livre d’Edgar Hilsenrath, paru en 1993 : Le retour au pays de Jossel Wassermann, qui ressuscite lui aussi la vie des petites gens dans le shtetl de Pohodna, en Bucovine, de la fin du 18ème siècle à la Seconde Guerre mondiale ; c’est un texte qui fourmille de personnages et d’anecdotes, empreint de douceur et de poésie, où l’on croise des porteurs d’eau, des colporteurs, des vieux en caftan et chapeau de fourrure sous le soleil d’août, des hommes, des femmes et des chevaux qui portent les mêmes prénoms de génération en génération – Reb, Debora, Bogdan… –, et un enfant qui absorbe tout ce monde affairé, à l’abri du temps qui s’écoule, et qui n’existera bientôt plus ; une représentation éminemment vivante, là aussi, qui « tire du monde des morts des êtres vivants, des êtres de chair et de sang » (Szczypiorski).

Hilsenrath, par la voix du vieux Jossel, vieillard touchant et un tantinet lubrique, y redessine la création mythique du shtetl galicien et son histoire, avec son humour juif délicieusement irrévérencieux :

« Et je pourrais parler de la voix de Dieu, qui avait dit aux Juifs fugitifs : « Po-lin ! C'est là que tu dois t'arrêter ! » C’est de l’hébreu. Et ils se dirent : « Po-lin ? Ça ressemble à Pologne ». Va pour la Pologne. Et eux qui, auparavant, s'étaient toujours méfiés des points cardinaux, se dirigèrent vers l'est. Et ils allèrent en Pologne. Et là, ils se trouvèrent bien. Là, régnait le roi Casimir (…) Les juifs vivaient bien en Pologne, dit l’oncle Jossel. Mais quand les Juifs ont la belle vie, ils se disent : « Les choses ne peuvent pas aller mieux, donc elles ne peuvent qu'aller plus mal. » Et il en fut ainsi. Les Juifs faisaient beaucoup d'enfants et se multipliaient. Le Seigneur le leur avait ordonné. Mais plus leur nombre croissait, plus les Polonais avaient peur. Aux générations suivantes, les choses allaient de mal en pis », et la haine envahit le territoire.

En 1772 lors du premier partage de la Pologne, les Juifs fondent de grands espoirs sur le nouvel empereur Joseph — espoirs vite déçus, car l’empire autrichien n’est pas moins antisémite que le précédent ; en 1774, l’empereur entre en Bucovine, et certains Juifs de Galicie y affluent pour tenter une meilleure vie ; c’est le cas des ancêtres de Jossel, partis de Kolomea en Galicie, en longeant le Prut jusqu’à Pohodna, en Bucovine où ils s’établissent. Il y a dans Le Retour au pays de Jossel Wassermann une scène burlesque de haut vol où l’arrière-grand-mère de Jossel sauve l’empereur François-Joseph, en visite dans la gargote familiale de Pohodna, de l’étouffement par un hareng, en plongeant sa main sale dans sa gorge de goy, s’attirant sa sympathie ignare et, douze ans plus tard, la reconnaissance de l’égalité de droits aux citoyens juifs de l’Empire.

Relecture libre et magique de l’histoire d’un peuple. Les talents de conteur et de fabuliste d’Hilsenrath sont à leur apogée dans ce texte, celui où il s’inscrit le mieux dans la longue tradition orale des conteurs d’histoires juives transmises pour sauver de l’oubli le peuple errant.

Ce texte touche au cœur, c’est « un livre rempli d’un amour aussi brûlant que la lave » (Szczypiorski), qui peut constituer une superbe porte d’entrée dans l’œuvre de cet écrivain complexe et provocateur, auteur de Nuit et du Nazi et le Barbier, l’un et l’autre beaucoup plus violents.

Et pourtant, 150 ans plus tard, Pohodna, à 400 km plein sud à vol d’oiseau du shtetl du film d’Ady Walter, subira un autre sort que lui, mais avec un résultat identique : le vide. Le roman d’Hilsenrath s’ouvre sur un prologue qui donne à voir le premier jour du grand nettoyage, avec ses cohortes de déportés :

« Il avait neigé toute la nuit, mais au petit matin quand les Juifs du shtetl se dirigèrent vers la gare avec leurs baluchons et leurs valises, les nuages s'écartèrent et un petit morceau de ciel d'un bleu pâle s'ouvrit au-dessus de la gare. C'était très clair. Tout là-haut, le Bon Dieu avait percé un trou dans les nuages pour voir encore une fois les derniers Juifs, avant leur départ. Peut-être aussi Dieu voulait-il voir le shtetl une dernière fois, car les choses ne seraient plus jamais ce qu'elles avaient été.

Non loin du seul quai ouvert, derrière le poste d'aiguillage, se tenait un groupe de travailleurs ruthènes et polonais. Ils étaient transis, car ils attendaient là depuis longtemps.

– L'autre jour, j'ai entendu le pope dire qu'on envoyait les juifs aux travaux forcés, dit l'un des Ruthènes.

–J'ai entendu quelque chose, moi aussi, dit l'un des Polonais. Mais c'était bien différent. J'ai entendu dire qu'on les envoyait au four.

Les travailleurs ruthènes et polonais bavardèrent encore un moment, comme on bavarde dans ces cas-là, à propos de ceci et de cela, par exemple des maisons des Juifs, qu'on leur avait promises : ils parlèrent des meubles, des édredons et autres fourbis, de toutes ces choses utiles, mais surtout des précieux manteaux de fourrure. Car une chose était sûre : les Juifs n'avaient pas tout emporté. Ils parlèrent aussi des pioches et des pelles qu'il fallait pour trouver les bijoux des Juifs et l'or qu'ils avaient enterrés.

Lorsque le train des Juifs fut parti, le groupe se dispersa. »

Ce passage fait écho au vécu d’Hilsenrath : réfugié en Bucovine chez ses grands-parents en 1938, l’adolescent, né à Leipzig, passera deux années idylliques au shtetl de Siret (qu’il ressuscite aussi dans le début du roman Les aventures de Ruben Jablonski), avant de vivre la déportation, à bord de trains à bestiaux bondés qui traverseront de part en part la Roumanie pour revenir à quelques kilomètres de leur point de départ, et finalement cracher leur cargaison humaine dans les ruines devenues ghettos des villes de Transnistrie.

***

« Ce film est un conte universel », dit Ady Walter de Shttl ; existe-t-il seulement une autre manière de faire ? Edgar aussi ne peut écrire la vie juste avant la mort et la disparition que sous une forme contée. Il a utilisé aussi cette forme dans son magistral roman Le Conte de la dernière pensée, publié en 1989, et qui porte en partie sur le génocide arménien. Après Nuit, le premier roman-purge sur ses années passées au ghetto de Moghilev-Podolsk, en Transnistrie roumaine, il abandonne finalement très vite le recours exclusif à l’ultraréalisme pour « raconter l’inracontable ».

Quel autre choix y a-t-il ? Même Appelfeld, l’enfant des forêts, semble nous livrer un conte tant sa survie est in-croyable.

Le conte permet peut-être de ne pas renoncer ? Comme le vent, personnage à part entière du roman d’Edgar Hilsenrath, qui se refuse à accepter le mutisme du Christ en croix, et repart en quête à la dernière ligne du texte, en pariant qu’il trouvera bien « quelque part l’esprit de Dieu ».