La création du « Mikado » de Sullivan au grand théâtre.

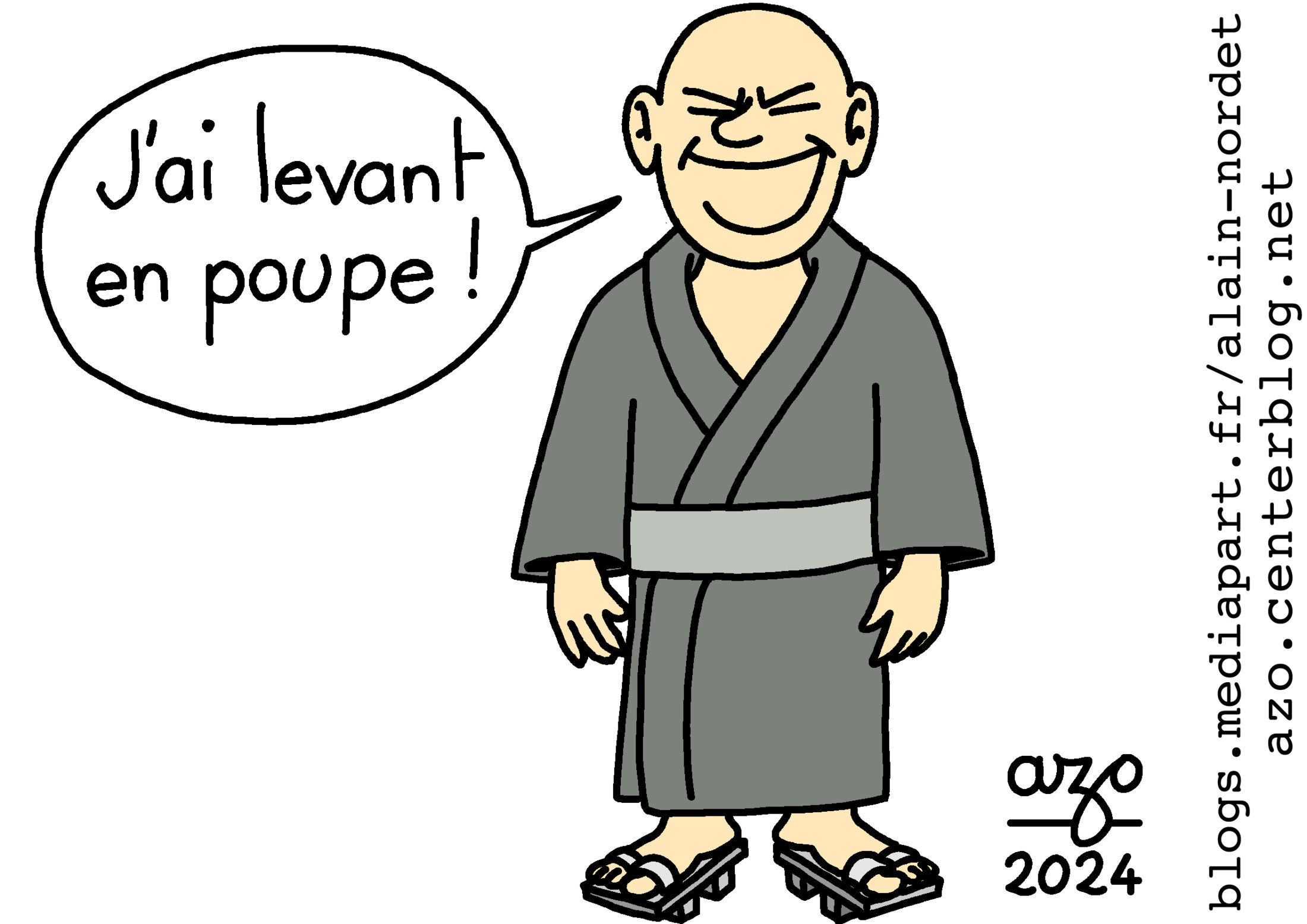

Agrandissement : Illustration 1

Ça commence en 1885. Tandis que Jacques Offenbach régale Paris de folies bien bourgeoises, Arthur Sullivan, à Londres, mitonne une opérette nipponne. « Le Mikado » entame sa conquête de l'Angleterre, un siècle avant Honda. Celle de la France sera plus laborieuse : on sait la difficulté de traduire le british humour… Il faudra ainsi attendre cent ans pour que l'œuvre soit jouée en français.

Cela s'est passé à Tours l'autre… week-end, dans un grand théâtre comblé. Des spectateurs en sont ressortis ravis, d'autres nettement décontenancés. Et il y avait de quoi. En choisissant de s'associer au plasticien décalé Jean-Jack Martin pour les décors et costumes, Michel Jarry (quel patronyme !) avait pris ce risque. Mais, de cette histoire invraisemblable, comment se sortir autrement que par la dérision, mon cher Alfred ?

S'il n'y a pas d'opérette sans amour, dans celle-ci le décalage est permanent entre un argument abracadabrant jusqu'à la mièvrerie et une mise en scène tonique qui vous démonte les ressorts du commerce amoureux, y compris les rapports sado-maso. Cela n'empêche, les chants d'amour font toujours pleurer Margot. Car les amants d'opérette, on en rencontre partout, n'est-ce pas ?

Les voix se prennent au jeu de cette comédie. Elles et ils jouent du vrai-faux, les Catherine Migeon (Yum-Yum), mutine fiancée tiraillée entre deux promis, Isabelle Guillaud (Katisha), teigneuse comme Cresson face aux Nippons, Antoine Normand (Nanki-Poo), prince héritier perdu-sauvé par l'amour, Jacques Duparc (Ko-Ko), bourreau malgré lui, Gérard Chapuis (le Mikado), souverain débonnairement bedonnant, Hervé Hennequin et Jacques Calatayud (Pooh-Bah et Pish-Tush), habiles courtisans-fonctionnaires…

Vrais-faux aussi, les décors et costumes de Martin qui a détourné les japonaiseries en revisitant le pays du soleil levant. Trouvailles et clins d'œil rythment les incessants rebondissements de l'intrigue. Avec un irrespect total pour les autorités suprêmes cruellement désacralisées. On est loin de l'imagerie folkloriste et du péril jaune !

Quant à la partition, tantôt suave comme du thé anglais, tantôt guillerette et enlevée à la manière d'Offenbach, elle est superbement servie par la baguette d'Annick Minck.

Le coup est réussi, l'enthousiasme du plateau gagne rapidement la salle, puis le final n'en finit plus sous les rappels. Cette opérette-ci vous redonne une sacrée jeunesse au genre, même si la moyenne d'âge du public incline plutôt pour le troisième.

Signé : Lhu Lhu

Alain Nordet, La Nouvelle République, 9 novembre 1992