SUR L’EFFICACITÉ DE LA RECONNAISSANCE D'UN DÉLIT DE TYPE MAFIEUX

L’acceptation de la dimension politique des Mafias et sa traduction juridique, ont-elles permis de mieux lutter contre ce qui ne se nommait pas avant ?

La réponse est oui, dans au moins deux domaines : la compréhension du phénomène et sa répression.

Sur la compréhension du fonctionnement des mafias, enfin reconnues, on peut se référer au travail de l’anthropologue Deborah Puccio. Elle constate que les magistrats italiens ont pu faire admettre l’existence d’une « conception unitaire de Cosa Nostra ». Avant 1982, le regard et donc la lutte étaient morcelés. Nous verrons, plus loin, la critique du « saucissonnage » des enquêtes en France.

La répression a-t’elle bénéficié de cette vision « unitaire », notamment exprimée dans l’Art 416 bis du code pénal ? Indéniablement oui. Le taux de non résolutions de plusieurs centaines d’affaires et la multiplication des acquittements dans des procès, étaient les caractéristiques des dossiers de grand banditisme que le droit ne nommait pas encore « association mafieuse ».

La comparaison de deux procès (Viterbe et Palerme), visant des « mafieux » -à 75 ans d’écart- me parait édifiante.

.Viterbe (1911-1912) : procès de « camorristes ». Trente- six membres de la Camorra sont jugés pour une série de meurtres et délits. Bilan : des condamnations faibles, par rapport aux peines encourues et des acquittements surprenants, ainsi que la mise en lumière d’une guerre des polices. Des carabiniers qui trichent avec la procédure pour arriver à des condamnations, des policiers qui protègent la Camorra, outil de lutte politique contre la gauche. In fine, le procès montre qu’il n’existe aucun regard « unitaire » sur cette organisation criminelle pourtant nommée, mais mal analysée. Voir « Justice et politique en Italie : le procès des mafias XIXème XXème siècle » Jacques de Saint Victor. Gallimard.

A noter que le terme « Camorra » est déjà employé. Cependant, à l’époque, la notion d’association mafieuse n’est pas dans la loi.

.Palerme (1986-1987) : Un« maxi procès » hors norme. 475 accusés sont inculpés, dont 119 jugés par contumace. Les accusés sont jugés pour : assassinats, trafic de drogue, racket… Les personnes comparaissent sous le nouveau chef d’accusation « d’association mafieuse ». Cette loi, conjuguée à la précision des déclarations des « repentis », fait que le procès débouche sur 360 condamnations. La plupart des peines sont confirmées en appel et en cassation.

Une salle, spécialement aménagée, a été construite pour la tenue des audiences.

A Viterbe, comme à Palerme, on a jugé des mafieux. Les deux procès se ressemblent… presque. La plupart des accusés sont placés dans des cages, ils sont nombreux. Mais les similitudes s’arrêtent là. A Viterbe, la Justice poursuivait des criminels « ordinaires », tout en sachant qu’ils appartenaient à une organisation criminelle -La Camorra- non définie juridiquement comme une association mafieuse spécifique. Tout va changer à Palerme, car entre temps plusieurs nouveautés juridiques sont apparues : le délit « d’association mafieuse », la loi sur les « repentis », les saisies de biens…

Agrandissement : Illustration 1

Quel bilan peut-on dresser de cette évolution judiciaire ? Les enquêtes, renforcées par le nouvel arsenal juridique et les procès ont permis une connaissance fine du système mafieux. Les autorités possédaient beaucoup d’informations, depuis de nombreuses années, sur le phénomène mafieux. Les nouvelles législations ont fait passer ces informations du stade d’allégations au niveau d’accusations et de condamnations.

Tout cela n’a pu se faire qu’au cours d’un travail législatif et judiciaire long et semé d’embûches. Voir, ci-dessous, « Un arsenal juridique et législatif ».

Mais aucune partie n’est encore complètement gagnée. Plusieurs grands procès ont eu lieu, depuis celui de Palerme. Le dernier en date visait la ‘Drangheta et s’est tenu en Janvier 2021 à Lamezia Terme (Calabre). Plus de 350 personnes étaient jugées pour « association mafieuse », parmi elles un parlementaire de « Forza Italia », le mouvement de Sylvio Berlusconi, des élus locaux, un policier…Tous les aspects d’une collusion mafieuse semblent, ici, réunis. Les débats nous ont éclairés sur le niveau de collusion politico-mafieuse, une expression très (trop) utilisée dans les médias français, sans suites.

Nous verrons les détails de ce dossier de la ’Ndrangheta dans un futur article consacré à cette puissante organisation criminelle.

Cependant, au-delà des procès et des très nombreuses arrestations, les mafias italiennes semblent encore plus puissantes et discrètes… Si l’outil de répression s’est amélioré, les solutions politiques sont au point mort.

France-Italie : Un arsenal juridique différent

La France et l’Italie n’ont pas le même système judiciaire, les mêmes lois et règlements, en matière de criminalité.

Outre les lois sur « l’association mafieuse », l’Italie possède toute une organisation juridique qui les complète. L’organisation des enquêtes n’est pas la moindre des différences.

Enquêter avec ou sans juge d’instruction

Depuis 1989 la péninsule n’a plus de juges d’instruction. Avec l’Allemagne (1975), ce sont les deux pays de l’Union Européenne à avoir supprimé cette fonction. Ce sont les Procureurs qui mènent l’enquête judiciaire. Mais pour l’Allemagne, comme pour les autres pays de l’UE, le Parquet demeure en « ligne directe » avec le pourvoir exécutif. Pour l’Allemagne, le statut de fonctionnaire des Procureurs mène à une certaine défiance. Ainsi la Cour de Justice de l’Union Européenne a-t’elle estimé que « Les parquets allemands n’offrent pas une garantie d’indépendance suffisante par rapport au pouvoir exécutif pour pouvoir émettre un mandat d’arrêt européen». Arrêt de la CJUE, Luxembourg, Mai 2019.

Seuls le Portugal et l’Italie ont accordé une indépendance statutaire à leurs Procureurs et substituts. Cela est visible dans les affaires de grande criminalité dans la péninsule.

Organisation de l’enquête judiciaire, France-Italie

.Pour faire simple, en France, en cas de crime avéré, le Procureur charge un juge d’instruction de l’enquête (information judiciaire). Si il n’y a pas flagrance (évidence d’un crime et urgence de la situation), le Procureur peut se saisir d’une affaire en menant, avec l’aide de la Police Judiciaire une « enquête préliminaire », sous le contrôle d’un juge des libertés et de la détention (JLD). Longtemps, ce type d’enquête pouvait se poursuivre sur un « délai raisonnable » (sans date butoir prévue par le code de procédure pénale).

Depuis 2021, la durée d’une enquête préliminaire « ne peut excéder deux ans… », mais elle peut être «…prolongée une fois pour une durée maximale d’un an… » (art. 2 de la loi n°2021-1729). Cependant pour les affaires de crimes et délits, commis en bande organisée et pour celles relevant du Procureur National Anti terroriste (PNAT), l’enquête peut-être étendue à cinq ans.

In fine, plusieurs décisions sont possibles : soit l’ouverture d’une information judiciaire (l’enquête est confiée, par un procureur, à un juge d’instruction), soit elle débouche sur des « procédures alternatives aux poursuites », soit elle est classée sans suite.

.En Italie « le ministère public (Parquet) mène l’enquête préliminaire avec l’aide de la police pour une durée maximum de six mois, sous le contrôle du juge des enquêtes préliminaires (GIP) qui évalue la légalité des actes du parquet, notamment en ce qui concerne les libertés individuelles : détention provisoire, écoutes téléphoniques… » Anne Jolivet. « Pour un autre procès en cour d’assises ? L’éclairage du cas italien », revue Droit et cultures.

Une première remarque s’impose. En France, l’enquête préliminaire peut être considérée comme un filtre pour réunir des éléments afin de déterminer s’il faut pousser le dossier plus loin en nommant un juge d’instruction. Mais cette méthode présente un premier inconvénient : elle peut ralentir une investigation poussée, ce qui n’est pas toujours très efficace en cas de grande criminalité. L’idée de « préliminaire » est bonne pour ne pas se lancer, sans éléments probants dans une information judiciaire pour « association de malfaiteurs », mais le risque c’est de découvrir après « un délai raisonnable » que l’on est dans une affaire de grande criminalité, un domaine où la vitesse d’enquête -notamment pour empêcher la dissimulation de preuves- est fondamentale. Pourtant l’esprit des textes est d’accélérer les enquêtes, car les informations judiciaires, en France, (menées par un juge d’instruction) sont connues pour être lentes. Les procédures sont lourdes et les cabinets d’instructions sont embouteillés. Les syndicats de magistrats se plaignent, régulièrement, du sous-effectif de la profession et du trop grand nombre de dossiers traités par les juges d’instruction.

L’autre inconvénient est plus subtil et plus « politique ». Le Ministère public dépendant, d’une certaine façon, de l’Exécutif, peut être soupçonné « d’enterrer » une affaire, surtout dans les dossiers dits « sensibles » (politico financiers).

Sur l’aspect « ralentissement » d’une enquête, il faut comprendre que le professionnalisme de la grande criminalité et/ou mafias, fait que la « flagrance » n’est pas toujours évidente. Pourtant, il faudrait faire vite et ne pas découvrir, après une première enquête le fond caché de l’histoire. Il peut y avoir activité « mafieuse », sans assassinat. Du coup, dans des affaires de grande criminalité, le… crime ne saute pas forcément aux yeux. Quelle est la meilleure méthode pour être efficace face au crime organisé, enquête préliminaire ou information judiciaire ? Il semble que ce soit surtout un problème de moyens et d’esprit des lois.

« Opportunité » ou « légalité »

En France le Parquet a la possibilité de choisir : entamer des poursuites ou bien ne pas ouvrir une enquête sur une infraction qui lui a été communiquée, sauf en cas de crime flagrant (meurtre…). Cela s’appelle « l’opportunité des poursuites ».

En Italie, la poursuite (par l’action judiciaire) est obligatoire. C’est «la légalité des poursuites ». Faute de place, je n’ouvre pas ici un débat sur les mérites comparés des deux méthodes. Il faut savoir, qu’en Italie, malgré « la légalité », des poursuites peuvent être abandonnées ou non engagées dans certains cas. Là aussi, au-delà de l’efficacité investigatrice, la fonction de choix dévolue aux Procureurs français (« opportunité ») est parfois vue comme un filtre « sous influence ».

Bien sûr, une personne s’estimant victime peut saisir un juge d’instruction. Mais dans les cas de grande criminalité, nous avons vu qu’un certain nombre de facteurs ne poussent pas les individus à prendre ce risque. Rappelons que la loi sur les « repentis » concernait les personnes impliquées juridiquement dans des affaires, mais ne protégeait pas les témoins (témoins visuel d’un meurtre par hasard, fonctionnaire découvrant une malversation, personnes rackettées ou menacées…) jusqu’à récemment (loi de juin 2016).

Quelle indépendance de la Justice ?

Répondre à cette question, c’est d’abord comprendre le statut du Ministère Public (Parquet).

.La Justice italienne est un cas à part en Europe. Le Parquet est statutairement indépendant du pouvoir législatif.

Une indépendance « externe », par rapport à l’Exécutif. Le ministre de la Justice n’est pas à la tête du ministère public et ne peut avoir connaissance du contenu des enquêtes en cours.

Une indépendance « interne » par les liens de hiérarchie. Par exemple, un procureur ne peut obliger un substitut à accomplir certains actes. En fait, le procureur mène l’instruction, sous un « contrôle de légalité » exercé par un juge, le GIP (Giudice delle Indagini Preliminari –Juge des enquêtes préliminaires).

Les Procureurs jouissent des mêmes garanties statutaires que les juges, notamment de l’inamovibilité.

Cette indépendance statutaire et les lois sur « l’association mafieuse » sont-elles les raisons d’une certaine efficacité judiciaire en la matière ? Nous sommes en droit de nous poser la question. Cette « efficacité » place les magistrats en première ligne, au sens militaire du terme. Des dizaines de juges et procureurs ont été assassinés par les mafias, en « direct » ou au service de certains pouvoirs. En effet, il faut se souvenir que les mafias ne relèvent pas d’une criminalité « ordinaire », mais qu’elles sont des objets politiques.

Agrandissement : Illustration 2

Il me semble que les propos de G. Cotelle n’ont pas été particulièrement relevés. Pourtant que dit ce juge ? Il semble reconnaitre (avouer ?) que l’institution judiciaire est physiquement protégée par une certaine… inefficacité. Autrement dit, on ne tue les magistrats (comme en Italie) que parce que leur travail aboutit souvent, à des condamnations. En France, donc en Corse, les magistrats ne seraient pas dangereux pour les voyous, « le travail » est réalisé « en amont ». Ce constat demande réflexion. Il existerait, en Corse, donc en France, des « réseaux d’influence » capables de « neutraliser » l’action judiciaire « au plus haut niveau » ? Autrement dit, la Corse posséderait des individus et des groupes de pression, assez puissants, pour empêcher des enquêtes criminelles d’aboutir. De tels propos dans la bouche d’un magistrat ayant travaillé sur les « dossiers corses », devraient faire réagir « au plus haut niveau ». Pourtant, ni des hommes politiques, ni des intellectuels, ni des médias n’ont réagi à ces affirmations.

Agrandissement : Illustration 3

.En France le Parquet demeure lié, statutairement, au pouvoir exécutif. De ce lien découle, logiquement, tout le reste : opportunité des poursuites, organisation des enquêtes, culture judiciaire…

Dans notre pays, le débat sur l’indépendance de la Justice n’est pas nouveau. Déjà en 1887 Paul Bourde écrivait : « Il faudrait avoir à Ajaccio un préfet et à Bastia un Procureur général qui fussent absolument indépendants ; c'est-à-dire qui n’eussent pas à craindre d’être disgraciés parce qu’ils auraient déplu à un député ou à un sénateur corse ». Le poids du politique sur le judiciaire ne date pas d’hier.

En France le débat sur l’indépendance agite l’institution et la divise… en apparence. Ainsi la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a-t-elle rappelé en 2010 qu’en France « Le parquet n’est pas une autorité judiciaire indépendante ». En Décembre 2010, la Cour de Cassation confirme, à sa façon, que le Parquet n’est pas une autorité judiciaire car il « (…) ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises ».

En revanche, en Décembre 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a estimé que le Parquet français présentait « une garantie suffisante d’indépendance pour émettre des mandats européens ».

Ce débat sur l’indépendance du Parquet remonte, régulièrement, à la surface. En Septembre 2020, deux Procureurs renommés, François Molins (Procureur Général près la Cours de Cassation) et Jean-Louis Nadal (ayant occupé la même fonction, aujourd’hui retraité), signent une tribune dans Le Monde estimant qu’il « est urgent de garantir l’indépendance statutaire des magistrats du Parquet ». Une façon de reconnaître qu’elle est limitée.

Septembre 2020, c’est également la date de la publication du rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire (rapport N°3296). Les députés font preuve d’une grande prudence.

Sur l’indépendance du Parquet nous pouvons, notamment lire :

« Attaché au modèle du parquet à la française, c’est-à-dire d’un ministère public exercé par des magistrats appliquant la politique pénale conduite par le garde des Sceaux au nom du Gouvernement, votre rapporteur n’envisage pas de revenir sur le principe hiérarchique qui régit le parquet. Il souhaite, en revanche, préciser le cadre dans lequel s’exerce l’autorité hiérarchique ».

Le rapport estime que l’indépendance du Parquet s’est fortement améliorée, depuis 1993, avec la fin des instructions données par la Chancellerie (le ministère de la Justice) aux Procureurs.

La loi du 25 Juillet 2013 supprime la possibilité qu’avait la Chancellerie de donner des instructions (directives) dans des dossiers individuels. Désormais, le code de procédure pénale stipule (art. 30) que le ministère « ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles ». Le rapport précise : « De fait, les magistrats entendus ont tous, sans exception, confirmé qu’ils n’avaient reçu aucune instruction individuelle depuis l’entrée en vigueur de cette loi et n’avait pas connaissance d’un tel manquement à la règle. La pratique semble, aujourd’hui, parfaitement conforme à la loi et il ne viendrait même plus à l’esprit d’un ministre, comme le confirment trois anciens gardes des Sceaux auditionnés, d’y déroger ». Surprenant l’énoncé une telle évidence : le Ministère respecte la loi…

L’intitulé du rapport contient une ambigüité : « … pouvoir judiciaire ». Il faut rappeler que, dans la constitution française, la Justice n’est pas un pouvoir, mais une autorité.

Cette indépendance des Parquets, affichée par les parlementaires, n’est donc pas entièrement statutaire.

Cette demande d’une plus grande indépendance statutaire des Parquets ne fait pas l’unanimité au sein des « parquetiers », on a pu entendre dans la bouche d’un Procureur, pourtant renommé pour sa pugnacité à poursuivre des notables niçois que : « L'indépendance n'est pas une question de statut ni même de courage, mais plutôt d'honnêteté ». Eric de Montgolfier, Le Figaro 5 Septembre 2009. Il peut être répondu à ce raisonnement qu’un statut ne rend pas un Procureur « courageux » ou « honnête », mais que l’absence de statut protecteur peut décourager les gens courageux et honnêtes. Le juge Renaud Van Ruymbeke, longtemps en charge de dossiers « sensibles » estime que « l’indépendance d’esprit n’est pas liée uniquement à des protections statutaires ». Cependant, ce magistrat propose de « couper le cordon ombilical qui relie le Parquet au Ministère de la Justice ». In Mémoires d’un juge trop indépendant (2021).

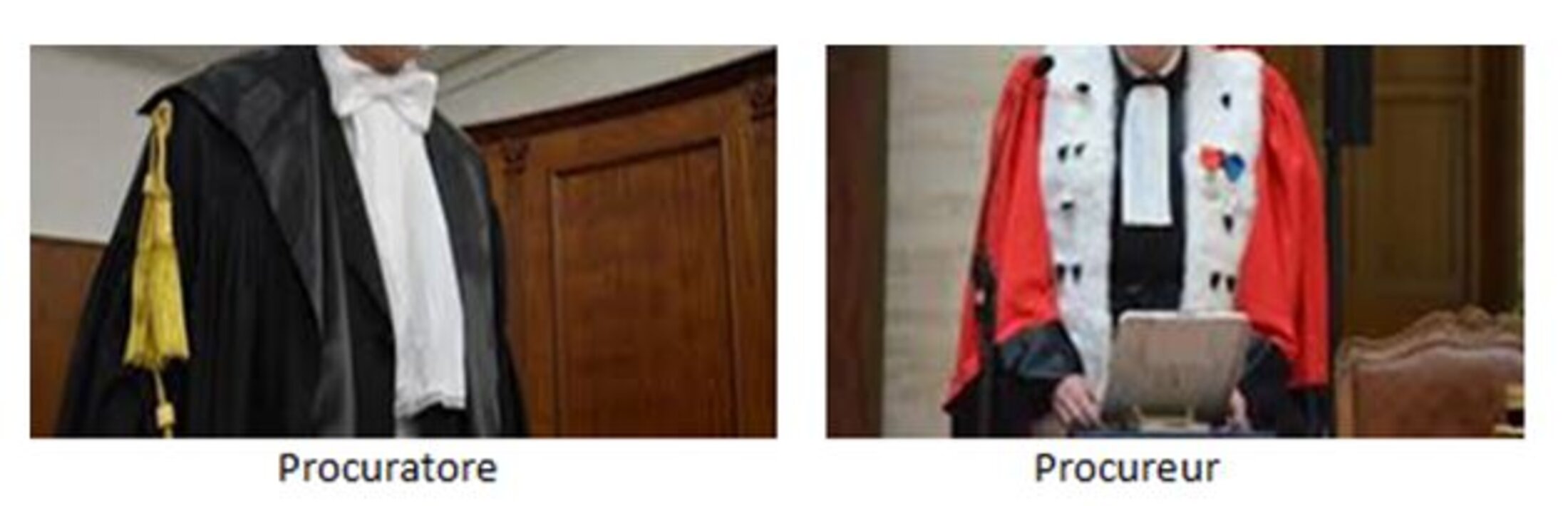

Aux traits de caractère des magistrats et à un statut protecteur de l’indépendance, il faudrait ajouter les moyens. En France, ils sont plutôt limités.

Agrandissement : Illustration 4

A noter, dans le rapport de la CEPEJ, que pour l’Italie les chiffres sont proches de ceux de la Justice française. Ce qui fait la différence, ne se chiffre pas forcément, ou du moins l’argent ne fait pas le bonheur judiciaire, même s’il y contribue. A budgets quasi équivalents, ce sont les textes et les traditions judiciaires qui peuvent faire la différence, dans le traitement des affaires de grande criminalité. Il faut rappeler que mon propos concerne la grande criminalité. Pour ce qui est de la totalité des activités judiciaires, l’Italie ne se porte pas très bien.

On peut lire, ici, le Rapport CEPEJ 2020 – données 2018

Mais cette indépendance de la Justice italienne effraie une partie importante de la classe politique transalpine. Plusieurs lois, votées sous l’égide de Silvio Berlusconi, ont déjà réduit cette indépendance.

La lenteur de la Justice italienne, en général, est le motif d’une réforme de l’institution judiciaire, approuvée par le gouvernement italien en août 2022. Cependant, le risque est de voir l’indépendance des Parquets réduite par la réforme. Déjà des voix s’élèvent pour dénoncer une réforme qui pourrait être un « cadeau fait aux mafias

En France, le budget de la Justice, pour 2021, connaît une hausse « historique » selon les termes du Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti qui détaillait ce budget en Septembre 2020. Il s’élève à 8, 2 milliards d’€, soit une hausse de 8% par rapport à l’année précédente. Cela devrait permettre le recrutement de 2400 personnes dans les tribunaux et de 1200 dans l’administration pénitentiaire. Une « pénitentiaire » qui est, comme toujours, la mieux dotée avec une hausse de 9%, + 6,2% pour les tribunaux. Une hausse globale qu’il faut pondérer, en lisant le détail, comme le notent les observateurs de l’institution judiciaire. Ainsi la publication, en ligne, Actu-Juridique.fr montre les grandeurs et limites des « efforts budgétaires » en faveur de la Justice. Un article cite la secrétaire générale du Syndicat de la magistrature, Sophie Legrand, à propos des effectifs des magistrats français, par rapport à la moyenne européenne: «(…) si nous voulions les rattraper au rythme de 100 postes supplémentaires par an, il nous faudrait un siècle » (13 Octobre 2020).

De plus, le rapport parlementaire de la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale « sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judicIaire » Sept. 2020 estime que «(…) en 2020, comme les années précédentes, la progression des moyens de la mission Justice bénéficie, à titre principal, à l’administration pénitentiaire et, à titre résiduel, à la justice judiciaire. ». Ainsi elle préconise de : « créer une mission consacrée uniquement à la justice judiciaire » (proposition n° 14). Avec quels moyens ? A suivre.

Agrandissement : Illustration 6

On peut lire ici, le rapport CEPEJ 2022 (données 2020)

Sur les moyens, le rapport parlementaire de la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire reconnait, quand même que : « L’effort budgétaire de la France pour la justice est tendanciellement moins important que dans d’autres pays européens ».

France, le juge d’instruction affaibli et toujours là

Le juge d’instruction, c’est le magistrat que le grand public ne voit presque jamais, seules les personnes poursuivies par la Justice, les avocats et des magistrats le rencontrent. Il ne s’exprime jamais dans les médias et ne participe pas au procès d’une affaire dont il a assuré l’instruction (la phase d’enquête).

Dans notre pays, le modèle de l’enquête préliminaire se développe et le nombre de dossiers (informations judiciaires) confiés à des juges d’instruction diminue. Constat confirmé par Renaud Van Ruymbeke, juge fraîchement retraité (2021) : « Ainsi les dossiers financiers confiés par le Parquet au juge d’instruction diminuent-ils comme peau de chagrin. Peu à peu, le Procureur prend la place du juge d’instruction ». Un autre juge, Frédéric Desaunettes, chiffrait même les dossiers confiés à des juges, par rapport à ceux gérés par les Procureurs : « Les juges d'instruction ne sont plus saisis que de moins de 4 % des dossiers... » (Le Monde, 14 Mai 2012). Depuis cette date, la tendance ne s’est pas inversée, au contraire.

En résumé, en France, le juge d’instruction a la réputation (fausse) d’être « l’homme le plus puissant de France ». Cette affirmation attribuée à Balzac est loin d’être avérée. Si toutefois cet « homme le plus puissant » existe, dans le monde judiciaire, c’est plus certainement le Procureur. Pourquoi ? Pour les raisons indiquées plus haut, mais aussi pour notamment un point : un juge d’instruction enquête sur une affaire A, c’est le Procureur qui décide de l’opportunité d’une information judiciaire et qui le saisit, sauf en cas de plainte déposée par une victime. Ce dernier cas est rare dans les affaires de grande criminalité.

Si les enquêteurs découvrent, au cours de leurs investigations, qu’une affaire B possède un lien avec l’affaire A confiée au juge par un Procureur, le juge doit demander au Procureur une « autorisation » de lier juridiquement les deux affaires. C’est ce qu’on appelle un « réquisitoire supplétif ». Il peut être refusé (avec argumentation) et cette méthode peut ralentir une enquête et alimenter le soupçon envers les Procureurs dans les affaires « sensibles ». Des exemples de refus sont donnés par un juge d’instruction, longtemps en charge de dossiers « sensibles ». In Mémoire d’un juge trop indépendant, déjà cité. R. Van Ruymbeke se montre sévère et réaliste. Il cite une affaire où un Procureur lui a refusé un réquisitoire supplétif : « J’ai la confirmation, ce jour-là, qu’un juge d’instruction peut être entravé par la volonté du Parquet de limiter le champ de ses investigations ».

Le « Saucissonnage » des dossiers

Un Procureur peut confier une affaire A à un juge d’instruction et une affaire B à un autre juge, si toutefois le Parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire. Des affaires estimées « concomitantes » peuvent être instruites dans des tribunaux différents. Cette espèce de dispersion des dossiers est qualifiée de « saucissonnage » dans le monde judiciaire. Les tranches (enquêtes, instructions) font partie du même « saucisson » (le fond du dossier), mais, ainsi tranché, le « saucisson » risque de ne jamais être reconstitué.

Agrandissement : Illustration 7

« Les procureurs peuvent classer une affaire sans suite, sans décision d’un juge, dans 43 États ou entités. Seuls trois pays font exception : Andorre, l’Italie et l’Espagne ». Source : Rapport sur les systèmes judiciaires européens (CEPEJ), édition 2014. Pour mémoire,la Commission Européenne Pour l'Efficacité de la Justice comprend les 47 États membres du Conseil de L’Europe.

La tendance européenne est à la disparition des juges d’instruction… dans les débats juridiques. Dans les faits la situation est différente selon les pays. Le grand débat qui domine est le statut du Ministère public. Au niveau européen, une tentative d’harmonisation des statuts se dessine.

En fait, la question dominante est moins la survie de la fonction de juge d’instruction que le niveau d’indépendance des Parquets. Au sein de l’institution judiciaire une réflexion est en cours, même si elle ne transparaît pas trop dans le débat public. L’Assemblée Nationale vient de publier (Septembre 2020) le rapport de la Commission d’enquête « sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire ». Un des chapitres du rapport parle de « L’indispensable alignement du statut des magistrats du Parquet sur celui des magistrats du siège » (Proposition n°1).

Le rapport parlementaire ne propose pas la suppression du juge d’instruction. (Voir lien vers le rapport de la commission en annexe).

La Police judiciaire et l’enquête judiciaire

Dans la même veine, un autre point différencie la France de l’Italie, c’est le statut des Officiers de Police Judiciaire et leurs rapports avec les magistrats.

En Italie, des OPJ sont directement affectés aux Parquets et ne sont pas dépendants de leur hiérarchie. Ce système peut permettre la constitution d’équipes soudées et efficaces dans des dossiers de grande criminalité. Le pouvoir politique semble déployer des efforts pour limiter ou casser ce lien, comme le montre les pressions exercées par plusieurs dirigeants politiques italiens pour changer la structure des rapports entre Justice et OPJ.

Nous voyons que le problème des budgets et des effectifs domine, dans le fonctionnement de la Justice. Cependant l’organisation interne pèse également de tout son poids. Ainsi pour les enquêtes, en France les Officiers de Police Judiciaire dépendent, hiérarchiquement, de leurs corps d’origine.

En Italie des OPJ, quelque soit leur corps d’origine (Police, carabiniers, Douanes), sont directement attaché aux Parquets ( ). Ceci depuis 1989, article 327 du Code de Procédure Pénale.

Cette organisation permet une plus grande cohésion dans les enquêtes. Les OPJ n’ont pas à rendre compte du déroulement des enquêtes à la hiérarchie de leur corps d’origine.

Pour comprendre comment fonctionne le système d’enquêtes policières, sur les dossiers mafieux, il faut savoir que l’Italie possède un organisme de lutte anti-mafia. Il s’agit de la DIA (Direzione Investigativa Antimafia).

Agrandissement : Illustration 9

Ce service est chargé des enquêtes sur les dossiers mafieux, définis comme tels par les enquêtes judiciaires. La DIA comprend des enquêteurs, membres des principaux services d’enquête italien, comptant des Officiers de Police Judiciaire : la polizia (Police nationale), les Carabiniers (Gendarmerie), la Guardia di Finanza (Douanes), la Polizia Penitenziaria (police pénitentiaire).

En France, le lien des OPJ avec leurs hiérarchies (Police, Gendarmerie) est fort. Cependant,il peut mener, dans des cas rares, à des « tensions » entre les enquêteurs et les magistrats. Le refus de perquisition, par des OPJ, du domicile d’une personnalité politique parisienne, membre du RPR (1996) est un cas rare, mais révélateur des risques dans les « affaires sensibles ». Cet « incident » a été précédé d’un autre, du même genre, en 1991. Sur ordre, des policiers avaient refusé d’aider un juge d’instruction à perquisitionner les locaux d’un « bureau d’étude » (URBA), lié à une enquête sur le financement du PS. De droite à gauche, le Pouvoir se protège.

Ce qui fait dire que ce n’est pas avec ce genre de relations que la Justice française aurait pu mener une opération du genre « Mani pulite » qui s’est déroulée en Italie au début des années 90.

En tout cas, le rapport parlementaire sur «sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire » estime que « L’appartenance administrative de la police judiciaire au ministère de l’Intérieur n’empêche pas l’autorité judiciaire de mener sa mission en toute indépendance » P 90 du rapport (lien en fin d’article).

Visiblement, la prudence l’emporte sur l’audace.

Dans un prochain article, nous aborderons le rôle des jurys populaires dans les procès de grande criminalité (France) et de Mafias (Italie).

En France, au sein de la Magistrature, se dessine une certaine volonté de supprimer les jurys « pour les assassinats en bande organisée ». La réforme de la Justice, en cours en Italie, ne prévoit pas une telle mesure. Les jurés sont-ils incompétents, pour se prononcer sur des affaires complexes ou bien est-ce le droit français qui est inadapté à la lutte contre la criminalité organisée ? Nous tâcherons de répondre à cette question.

Bibliographie

Livres :

Le procès politique XIXème – XXème siècle. Denis Salas. Documentation française

Mafia, justice et politique en Italie. Jean-Louis Briquet. Ed. Karthala

Magistrature et politique. In Le laboratoire italien. Ouvrage collectif. ENS Editions

Mémoires d’un juge trop indépendant. Renaud Van Ruymbeke. Ed. Tallandier (2021)

La Justice ou le chaos. Entretien avec sept juges européens (1996). Denis Robert. Ed. Stock

Les juges parlent. Laurent Greilsamer-Daniel Schneidermann. Ed. Fayard

Revues, sites et études :

Rapport Assemblée Nationale (N°3296), commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Septembre 2020

L’ethnologue et le juge – de Giovanni Falcone sur la mafia en Sicile. Deborah Puccio. In Ethnologie française 2001/1 (Vol. 31) P. 15 à 27

L’indépendance de la Justice en France et en Italie. Mélanie Mantelli. HAL « Open science » en ligne

La police judiciaire dans le procès pénal italien : questions anciennes et scénarios inédits.

Luca Lapuria (Université de Milan)

Organisation criminelle versus association de malfaiteurs et associazione per delinquere: quel socle à la lutte contre la criminalité organisée en France et en Italie ? Raphaële PARIZOT, enseignante de droit et sciences criminelles, université Paris Nanterre. In États généraux de la lutte anti mafia – « Mafias et Europe » Université de Catane 2016-2018. Page 263

En Corse, le débat juridique autour de la lutte anti-mafia (Novembre 2020). Baptist Agostini-Croce, élève avocat à l'EFB

L'indépendance des magistrats vue d'Italie, une question constitutionnelle. Isabelle Boucobza. Octobre 2019. Site du Conseil Constitutionnel

Le statut du magistrat en Italie. Maria Giuliana Civinini. Revue internationale de droit comparé

Criminalité organisée-Droit comparé: Diritto penale comparato e criminalita organizzata. Site Diritto.it

Justice et Police Judiciaire: l'expérience italienne. Mario Vaudano. Atelier n° 4 (1997); association Magistrats européens pour la démocratie et les libertés

L’instruction des affaires pénales. Législation comparée. Documents du Sénat (Mars 2009)

Les procureurs de la République : de la compétence à l’identité collective. Etude sociologique et étude comparative européenne. Université Versailles-St Quentin en Yvelines-CNRS

La Justice. Regards critiques. Revue Pouvoirs (Sept. 2021)

La politique à l’épreuve du jugement judiciaire. In Juger la Politique. Philippe Garraud et Jean-Louis Briquet. Presses Universitaires de Rennes

Systèmes judiciaires européens – Efficacité et qualité de la justice. Etude de la CEPEJ

Évaluation des systèmes judiciaires européens. Site de la CEPEJ (Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice).

Rapport DIA. Deuxième semestre 2022 (Juillet-Décembre)