Agrandissement : Illustration 1

Le poids des mots, la légèreté des clichés

Les résultats du premier tour des élections présidentielles du 10 Avril 2022 représentent la suite logique de l’évolution du paysage politique français des ces dernières années, voire de ces dernières décennies.

L’éclatement, voire l’explosion (la suite devrait nous le dire rapidement) des partis politiques qui ont fait l’Histoire politique de la France, depuis la Libération et surtout depuis la fin du « règne » du général de Gaulle, n’est que la partie visible de l’évolution politique de cette période.

Encore faut-il s’entendre sur le mot politique. Ce qui se discute, en période d’élections, c’est le sort et les résultats électoraux des partis. La Politique, avec un grand P, est souvent absente des débats. C’est une tradition française, accentuée par l’hypermédiatisation, la mise en forme télévisuelle et la gadgétisation du débat politique. Plusieurs exemples ont illustré la campagne des Présidentielles de 2022. Une espèce de « sommet » est atteint lors du « débat sans débat », sur la guerre en Ukraine, organisé par TF1 (14 Mars 2022). Comment s’étonner que le « tronçonnage » du discours politique débouche sur un « tronçonnage » de la pensée et sur une dispersion intellectuelle et politique des citoyens/électeurs ?

Le choix des thèmes abordés, ce qui est retenu et oublié a pesé sur le débat politique. Le rythme (rapide et saccadé) impulsé (imposé) par les chaînes dites « tout info » donne le La d’une petite musique politique, loin d’être un chef d’œuvre. Ce La médiatique est suivi par la quasi-totalité des orchestres (les chaînes) sans que l’on sache s’il s’agit d’une stratégie politique pensée ou bien d’une recherche effrénée de l’audimat, au détriment du fond. La réponse est, sans doute : les deux mon général. En tout cas, le choix de tel ou tel thème et les impasses sur des problèmes majeurs, ne peuvent pas ne pas influer sur le public/électeur.

S’il ne fallait retenir qu’un constat, ce serait celui de l’hypermédiatisation des « débats » autour de l’extrême droite. Parler (beaucoup) de cette partie de l’échiquier politique, c’est parler souvent des problèmes de sécurité et d’immigration. Le « système médiatique » a-t-il réalisé une chose : la totalité des sondages d’opinion montre que la principale préoccupation des Français est… le pouvoir d’achat. Pourtant, ce n’est pas le thème qui a semblé obséder l’espace médiatique. « Trop compliqué », « trop difficile à résumer ». Face à ce constat, Le Figaro (23/03/2022) peut poser la question : « Pourquoi le débat de fond est-il absent de la campagne présidentielle ? ». La personne interviewée, dans cet article cite Guy Debord et son ouvrage phare « La société du spectacle » -1967- (1). Cet écrivain « situationniste » avait bien décodé le poids d’une société de l’image.

Mais le mérite de cette interview, c’est de ne pas pointer l’exclusivité de l’image que donnent les médias. Il y a aussi et surtout l’image que le monde politique entend donner de lui-même : «le marketing douteux des grands partis historiques, l'archaïsme d'un PS figé dans ses «glorieuses» années 80, la versatilité d'une droite républicaine, perdue dans ses lignes directrices, changeant de nom tous les quatre matins, et tuant le centre en son sein ». Le résumé des dérives du discours politique est un peu court, mais nous avons là une ébauche du problème.

Nous pouvons noter, au passage, que certains médias n’ont pas peur de critiquer des principes généraux qu’ils appliquent pourtant eux-mêmes.

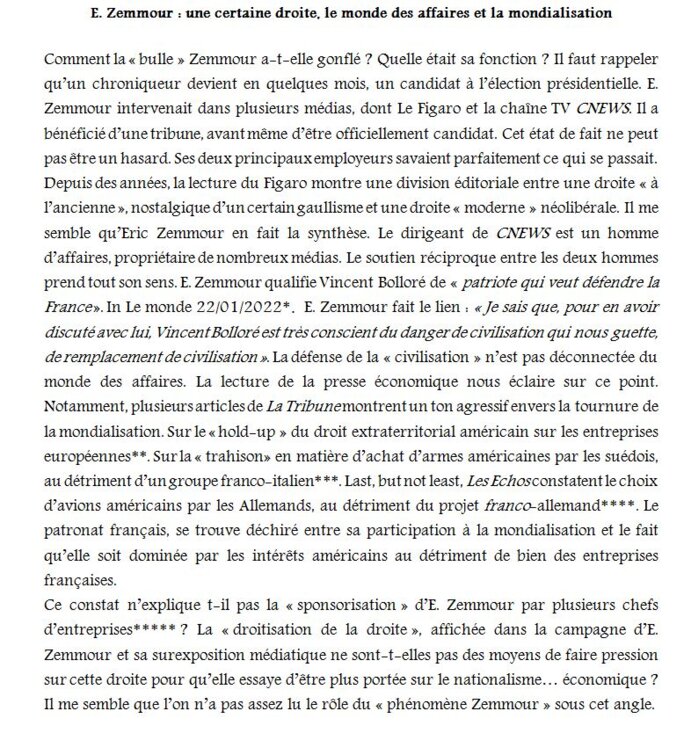

L’exemple le plus frappant de cette campagne électorale, aura été la surexposition médiatique, précoce, d’Eric Zemmour, avant même qu’il ne soit candidat déclaré. Cela correspondait-il à une stratégie programmée ? Nous y reviendrons au cours de cet essai.

Des impasses du discours, aux impasses de l’action politique

Pendant que les médias saturaient le « débat » autour des thèmes chers à l’extrême droite (la sécurité, l’immigration, « l’ordre »…) et agitaient le candidat Eric Zemmour, comme un épouvantail, la candidate d’extrême droite faisait une campagne discrète sur le terrain, autour des thèmes qui inquiètent (réellement) les Français, notamment le pouvoir d’achat. Après cela, comment s’étonner du score du RN ? Quelqu'un va-t-il nous expliquer un jour ce hiatus entre la réalité et la pratique?

Seule une enquête « profonde » (quel mot anachronique !) pourrait nous éclairer. Cependant, nous pouvons toujours essayer de nous interroger. En commençant par une évidence :

Si les « grands partis politiques », ou ce qu’il en reste, évitent de parler de ce qui fâche, c’est D’ABORD parce qu’ils ont préparé le terrain à cette vacuité.

Qu’est que la Politique ? Le mot est polysémique, c’est entendu. Mais au moment M, aujourd’hui, quel sens retiennent les électeurs citoyens ? Il me semble que c’est celui que les pouvoirs (politiciens, médiatiques, intellectuels…) veulent bien afficher.

Pour ceux qui s’intéressent -profondément- à la politique, il faut retenir le combat d’idées et les hommes et les structures qui portent ce combat. Mais, imperceptiblement, une notion est venue se glisser dans cette affaire : c’est l’idée qu’il n’y avait plus vraiment… d’idées.

Les idées, selon Platon, ne sont pas offertes à prime abord. Il faut aller les chercher. Mais encore faut-il que certains aient la volonté de se lancer à leur recherche. Si les personnes chargées « naturellement » de cette recherche (hommes et partis politiques, intellectuels, médias…) ne le font pas, les citoyens électeurs resteront dans leur caverne et tous les projecteurs des plateaux de télévision n’éclaireront rien.

Pour comprendre cette apparente contradiction -trop de lumière (médiatico-politique) nous aveugle et donc obscurcit la pensée- il faut admettre qu’il manque un élément qui donne SENS au mot politique. En plus de ceux énoncés, précédemment, il faut ajouter le Pouvoir. Le Pouvoir, c’est la possibilité de réaliser quelque chose (dictionnaires). Mais que se passe-t-il quand les hommes (et les femmes) de Pouvoir nous disent qu’ils (qu’elles) ne peuvent pas ?

« Il n’y a pas d’autre politique »

Cette formulation, employée par les responsables des grands partis politiques, nous dit quelque chose des idées politiques. Pendant qu’une partie de la population attend une définition précise de la recette de la sauce à laquelle elle va être mangée, voilà que l’on (les politiques) lui répond : il n’y a pas de recette miracle. Pas de miracle, les gens peuvent le concevoir. Pas de recette, c’est dur à… avaler.

De « gauche » à « droite », la formule fait flores : « il n’y a pas d’alternative ». Comprenez, derrière cette faute (une alternative, c’est le choix entre deux solutions), se cache la formule : il n’y a pas d’autre solution.

D’Alain Juppé (droite) à Emmanuel Valls (gauche), l’absence « d’alternative » est devenue la formule politique incontournable. N’existe-t-il pas un risque, politique, à abuser de cette formule ? S’il n’y a pas de solution, c’est peut-être qu’il y a peu d’espoir. Pourtant l’espoir fait vivre.

Je n’ouvrirais pas ici un débat sur le thème Libéralisme contre Keynésianisme, ou autrement dit l’opposition entre les « forces libres du marché » (le néo- libéralisme) ou une dose de volontarisme politique (le Keynésianisme). Non seulement il faut du temps et de la surface, pour en parler, mais en plus cette opposition qui me paraît pourtant fondamentale, devient inaudible dans le contexte actuel. Les (rares) mouvements politiques qui prônent un certain volontarisme, sont taxés immédiatement de « populistes ». La méthode est habile, elle vise à disqualifier d’entrée, sans débat, toutes propositions contredisant la formule « il n’y a pas d’alternative ». Pourtant, le populisme, sans guillemets, ne fait-il pas partie de l’essence même de la démocratie ?

La victoire d’une certaine docilité

Accepter l’idée même du refus d’une confrontation d’idées, c’est dire en termes Politiquement Corrects qu’il n’y a plus de débat possible et donc que cette démocratie, dont on se prévaut pourtant, n’est qu’une façade. Cela parait terrifiant.

Est-ce une méthode que les Pouvoirs dominants pratiquent pour conserver le Pouvoir et éviter une remise en question ? Poser la question c’est y répondre.

Finalement, de toute éternité, la politique, c’est aussi l’affrontement entre les dominants et les dominés. Les formes contemporaines de la politique (médiatisation, langage Politiquement Correct...) essayent de nous faire oublier cette réalité fondamentale. Il existe pourtant bien des endroits sur la planète où cette évidence ne peut pas être perdue de vue.

Bien sûr, dans nos sociétés de « bien être » et pas seulement dans le monde occidental, la progression des richesses est indéniable. La lecture du Produit Intérieur Brut (PIB) des pays de l’Union Européenne nous montre un accroissement incontestable des richesses. Mais cette progression est médiane. Si la lecture des statistiques européennes (EUROSTAT) illustre cette « enrichissement », il faut rappeler qu’il s’agit d’une moyenne : la somme divisée par le nombre d’habitants. C’est un progrès et le nier serait une grosse malhonnêteté intellectuelle. Mais, il faut aussi expliquer que des catégories entières de populations et des zones géographiques bien précises échappent à ce « progrès ». C’est dans ces nuances que se situe le débat politique contemporain, particulièrement en France.

J’ai déjà cité deux éléments, dans des articles précédents. Je les cite à nouveau :

Les inégalités s’accroissent, parallèlement à l’enrichissement médian. Les différents rapports sur la question illustrent cette réalité. Il est évident que le bonheur des uns accompagne le malheur des autres.

Ce n’est pas un hasard si c’est un banquier qui nous avertit, dès 2009 : « Nous entrons dans un monde plus inégalitaire ». Que ce banquier, Charles-Henri Filippi, soit d’origine corse et qu’il ait été élu à l’assemblée de Corse (1982) me permet de relier le propos de cet article à la situation dans l’île. Ce sera l’objet d’un prochain article.

Pour en revenir à mon propos liminaire, une question me semble s’imposer : les débats « de façade » tels qu’ils sont présentés, ne cachent-ils pas un changement également « de façade » ? Je fais allusion à des « bouleversements » en cours, concernant la représentation politique (les partis) et le cadre politique (la constitution).

La « refondation » de l’offre politique (politicienne), paravent d’une unicité économique

A ce stade, je voudrais vous conter une histoire vécue, dans mon adolescence. Elle se passe en classe de troisième au tout début des années soixante-dix. Notre professeur d’histoire, malade, est remplacé par un jeune enseignant frais émoulu de l’université post 68. Pour situer l’époque, nous sommes dans ce que l’on appelle la période de « plein emploi » (Définition : autour de 5% de chômage). En 1968, le taux se situait autour de 2,5%. Ce professeur nous glisse, au détour d’un cours, une phrase que j’aurai l’occasion d’entendre souvent. Mais à l’époque c’était tout nouveau, surtout dans un établissement du bout de la France, à Ajaccio : « Pour qu’une économie fonctionne, de manière efficace, il faut un volant de chômage incompressible». Tollé quasi général dans la classe. Cet homme parlait de notre avenir. Nous avons traduit son propos ainsi : pour que les affaires marchent, il faut que certains d’entre vous connaissent le chômage et parfois de manière durable. Nous n’avions pas lu les théories néolibérales, mais nous avions compris une partie du message. Cet enseignant nous annonçait ce « monde plus inégalitaire » dont parle Charles-Henri Filippi (voir plus haut).

Pourtant, même en ces temps de « plein emploi », le chômage existait. Une partie des élèves voyaient leurs parents pointer à l’ANPE (l’ancêtre de Pôle Emploi). A l’époque, il fallait pointer tous les jours. Cette obligation montrait qu’il y avait du travail. Un pointage quotidien, aujourd’hui, relèverait du harcèlement inutile, vu l’état du marché du travail. Du reste, aujourd’hui le pointage est devenu « actualisation ».

Ce qui caractérisait l’époque, c’était que les chômeurs retrouvaient du travail en quelques jours ou en quelques semaines. L’expression « chômage longue durée » ne faisait pas encore partie du vocabulaire courant.

Pourtant le monde était inégalitaire. Ce « plein emploi » et les « trente glorieuses » cachaient une situation sociale « nuancée » derrière un dynamisme économique certain. Les rémunérations et les conditions de travail (hygiène, sécurité…) n’étaient pas si… glorieuses. C’est ce que nous rappellent les deux professeurs, Emmanuel Blanchard (historien) et Laurence Duchêne (économie et social) dans la revue Vacarme.

Je rajoute à ce tableau un nombre d’emplois non déclarés, ou surtout des non-déclarations aux organismes officiels, qui font que des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées avec des retraites de misère.

En fait, notre professeur remplaçant nous faisait entendre, pour la première fois, une forme de cynisme qui allait devenir courant. A l’époque, les salaires et les conditions de travail étaient loin d’être satisfaisants. Simplement, les politiques ne disaient pas aux gens : « Il n’y a pas d’alternative ». La gauche, dans l’opposition, se prévalait d’un changement économique et social. La droite, au pouvoir, s’opposait à ce changement montrant ainsi, par effet miroir, qu’il n’était pas souhaitable à ses yeux, mais qu’il était envisageable.

Pas d’actualité sans Histoire

L’impression laissée par certains sondages et par des analystes politiques tend à montrer que le Président sortant, Emanuel Macron serait particulièrement détesté. Le quotidien Ouest-France pose la question à deux politologues, au lendemain du premier tour des présidentielles d’Avril : « Pourquoi Emmanuel Macron est-il détesté par une partie de l’électorat français ? » Les réponses, à lire ici, sont nuancées et l’impopularité du Pdt sortant est comparée à celle de ses deux prédécesseurs. L’impression générale qui semble se dégager est que le jugement des Français est grandement lié à la personnalité des hommes politiques. Leurs comportements, leurs « petites phrases » sont montrées comme des marqueurs de l’attitude politique. La part du ressenti est indéniable, mais pourquoi résumer le regard des citoyens au simple ressenti ? Du « président normal » de François Hollande, au « je traverse la rue et je vous trouve du travail » d’Emmanuel Macron, en passant par le « Casse-toi, pauvre con ! » de Nicolas Sarkozy (trois exemples cités par les politologues interviewés), nous ne trouvons nulle trace des politiques mises en œuvre. Cette légèreté, voire cette vulgarité du langage présidentiel participe pourtant de phénomènes profonds.

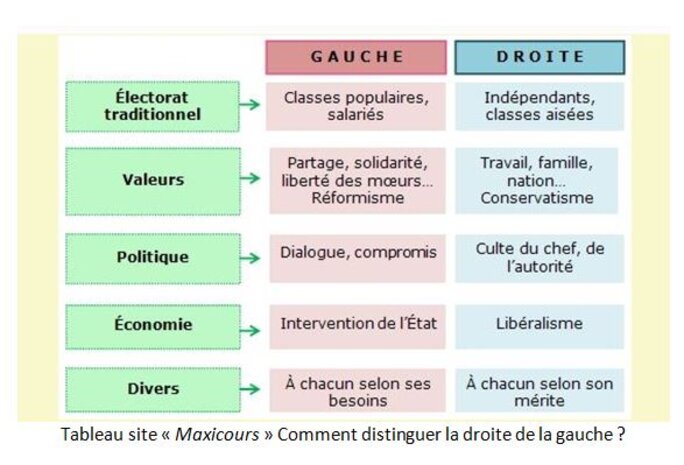

Il y a, bien sûr, la gadgétisation du langage politique, via les médias de masse (les petites phrases, les « storytelling »…), mais aussi, et surtout, cette volonté d’accrocher l’oreille par des formules choc, permet d’éviter la question qui fâche : depuis des années, qu’est-ce qui différencie, en profondeur, les politiques menées par les présidents de « droite » à « gauche » ? La réponse souvent avancée est : un fil rouge libéral sur le plan économique et social (avec des bémols) et une différence au niveau sociétal (mœurs).

.Avant d’aborder le volet économique et social, évacuons rapidement le sociétal. Tout ce qui fait débat, surtout de la part la plus conservatrice de la société est presque également partagé entre la droite et la gauche, au moment des décisions politiques. La vente de la pilule, la légalisation de l’IVG, sont des mesures de droite. La suppression de la peine de mort, des mesures libérales autour de l’homosexualité, notamment, viennent de la gauche. Cette description n’est pas exhaustive et les divisions droite/gauche en matière de mœurs sont loin d’être aussi clivées. Même le thème de « l’insécurité » est réparti, plus que les apparences semblent le montrer. En revanche, en matière de sécurité la surexposition du thème profite (électoralement) à la droite et défavorise la gauche. Pourtant, s’il on regarde les mesures prises par les deux versants politiques, nous pouvons constater une montée des mesures sécuritaires liée aux différentes crises, à travers l’Histoire, les dernières étant celles dont se souviennent les citoyens au moment des élections : terrorisme, COVID… La Sécurité demeure un thème « sable mouvant ». Un sénateur du groupe RDPI (proche de LREM) estime que « Les gens veulent qu’on ramène l’ordre. Mais quand on s’en donne les moyens, on n’en veut pas » In Public Sénat, 12/08/2021.

Mais, une fois de plus, personne ne semble faire le lien entre la politique « de fond » et celle « de mœurs ». Sur l’exemple de la sécurité, le lien entre les moyens mis à la disposition de la Justice et le ressenti des gens est pourtant évident. De la même façon, le lien entre immigration et politiques libérales est évacué du débat, y compris par l’extrême-droite. Cette dernière met en avant la défense des cultures endogènes, sans s’attaquer au principe du libéralisme économique. Le libéralisme défend l’idée d’un enrichissement mutuel (sur le plan culturel), en oubliant le maintien d’inégalités « urbi et orbi ». Est-il si difficile de dire, pour un homme politique, que cet enrichissement culturel est un bien et non une régression, mais qu’il ne saurait se faire par le biais d’une mise en concurrence sociale « par le bas », dans le pays d’accueil, entre travailleurs et dans les pays d’immigration, par la fuite des cerveaux et des bras, maintenant ainsi une double inégalité.

Cette grande exposition des thèmes sociétaux, dans le discours politique contemporain, relayé par les médias, n’aide pas à comprendre la politique de fond. Nous pouvons dire plutôt qu’elle brouille les esprits.

L’arrivée au Pouvoir d’Emmanuel Macron est présentée, globalement, comme un « tournant ». Les formules définitives ne manquent pas : « jamais avant lui », « c’est la première fois », nous sommes en « dictature »… Pourtant, il me semble que nous n’observons pas une « tournant », mais la poursuite d’une ligne droite, construite depuis de nombreuses années, tronçons par tronçons. D’abord ce fut une route nationale, puis c’est devenu une autoroute européenne et mondiale.

Là encore, la personnalité de l’individu est mise en avant, mais le contexte général me semble oublié. Le portrait du Président sortant, dressé par les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme (2), nous donne à voir une ambition personnelle et un parcours, apparemment dépourvu de convictions politiques, comme si il s’agissait d’une génération spontanée. Pourtant, si nous pouvons subodorer « l’après », nous ne pouvons ignorer l’avant. Et oui, il y a eu d’autres Présidents avant E. Macron.

Si en politique, il existe des ruptures révolutionnaires (1789 en France, 1917 en Russie…), la plupart du temps les tournants se prennent en douceur. Pour la période contemporaine, nous pouvons situer le début de la courbe, vers une ligne droite libérale, autour de la personne de Georges Pompidou. En fin de « règne » du Général de Gaulle et durant son court mandat (Juin 1969-Avril 1974). Le début de cette nouvelle ligne droite, confirmée par VGE (le « libéral avancé ») n’aura connu que de légères sinuosités, la principale étant la politique incarnée par le 1er Ministre socialiste, Pierre Mauroy (1981-1984). Depuis son successeur, Laurent Fabius (PS), jusqu’à aujourd’hui, l’autoroute libérale a déroulé son parcours.

Le libéralisme, du non-dit au « décomplexé »

Indéniablement, une partie de la gauche au pouvoir a roulé « libéral », mais parfois le pied sur le frein. Si nous prenons une image routière, nous dirions que le Premier Ministre socialiste Lionel Jospin (1997-2002) ralentissait, mais sous le régime de la cohabitation ce n’était pas le Pdt Jacques Chirac (RPR) qui accélérait. Les « boosters » libéraux, à gauche, était plutôt DSK, puis Laurent Fabius. Cette opposition interne ne sera pas sans conséquences sur le résultat des présidentielles de 2002.

Cette même opposition « intra parti » se retrouve au sein du RPR avec les « amis de trente ans » Jacques Chirac-Edouard Balladur. Ce dernier étant dans le rôle de « l’accélérateur ».

Bien sûr, les ambitions personnelles ne peuvent être niées. Cependant, les Français ont vécu ces périodes avec l’image d’une opposition entre « libéraux » et « classiques » à l’intérieur des deux partis « de gouvernement », le PS et les différents mouvements d’inspiration gaullienne (RPR, UMP, LR).

Les politiques et les discours des vainqueurs du moment -les 35 heures de L. Jospin et la « fracture sociale » de J. Chirac- pour ne citer que ces exemples, ont laissé l’impression d’une certaine opposition idéologique, finalement plus à l’intérieur des partis qu’entre ces mêmes partis.

Cette schizophrénie -de façade- semble avoir pris fin, en apparence, en Mai 2017, avec l’arrivée au Pouvoir d’Emmanuel Macron.

Pourtant, l’image d’un tournant demeure fausse. Au plus peut-on parler d’une accélération. A l’intérieur de la dernière majorité présidentielle, plus grand monde n’appuyait sur le frein. Après les duos De Gaulle-Pompidou, puis Giscard-Chirac et Jospin-DSK/Fabius, ainsi que Chirac-Balladur, voilà qu’un Président « régnait » presque seul. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy (2007-2012) le 1er Ministre « unique », François Fillon, n’a jamais vraiment représenté une opposition réelle. Le discours ouvertement libéral de N. Sarkozy s’est plutôt heurté à l’appareil du parti (UMP), hérité de J. Chirac.

En choisissant l’appellation Les Républicains, pour désigner le nouveau parti de droite (2015), il me semble que N. Sarkozy n’a pas choisi ce nom par hasard. Nous y reviendrons, dans ce texte.

Les yeux de Chimène de N. Sarkozy pour E. Macron, allant jusqu’au soutien officieux, puis officiel à un second mandat, trouvent deux explications aux yeux des observateurs :

L’une, très terre à terre : se protéger d’éventuels ennuis avec la Justice.

L’autre ressemble à une réelle admiration politique, du genre : il a fait ce que je n’ai pas réussi à faire, un parcours libéral encore plus décomplexé.

Pourquoi E. Macron semble-t’il encaisser toute la responsabilité de la situation sociale et morale du pays ? Parce que c’est sous son premier quinquennat qu’une partie de la population semble avoir compris que le discours « pas d’alternative » devenait une réalité et atteignait, peut-être, un point de non retour (autoroute à sens unique). C’est sous son mandat que l’espoir, déjà ténu, s’est amenuisé et que la peur de l’impasse politique s’est cristallisée, au sein d’une partie de la population.

Ce constat va poser une question politique, quasi existentielle : s’il n’y a pas d’autre politique possible, à quoi sert le débat politique ? Surtout que l’affirmation d’une unicité économique s’est accompagnée d’une dilution des représentations symboliques, celle des syndicats et des partis politiques.

A force de répéter « la droite et la gauche, c’est pareil » et en affichant, à longueur de temps, la « fin des idéologies », un homme a fini par matérialiser ces concepts. Ils devenaient visibles et s’incarnaient dans cet homme, alors même qu’ils avaient une histoire qui n’avait pas débuté en 2017.

Les « vieux partis », disparition ou refondation ?

A l’évidence, E. Macron a incarné ce que l’on peut appeler la « convergence libérale ». Nous avons vu, plus haut, que le débat libéraux-Keynésiens se déroulait, « avant », entre les partis et à l’intérieur des partis. Tout cela donnait un mode de gouvernement où les décisions libérales étaient recentrées. Un peu plus de libéralisme, au fil du temps, mais jamais tout à la fois. Les gouvernements tenaient compte des « contraintes internationales », tout en ménageant les traditions françaises de l’État providence. Aux yeux de la population des changements étaient « homéopathiques », ils soulevaient bien des oppositions politiques (droite/gauche), plus marquées du temps d’un Parti Communiste fort, mais sans laisser l’impression d’une rupture irréversible.

La France, post 1769, a toujours connu un débat et des alternances entre des politiques plus ou moins libérales. Mais si nous prenons la cinquième République comme point d’appui pour l’observation des événements actuels, c’est bien la mise en place d’un libéralisme « discret » qui prévaut. Discret mais réel, comme l’analyse l’universitaire Brigitte Gaiti qui parle d’une « schizophrénie apparente » dans le « tournant libéral » et ce dès les années 60 et non dès les années 70. L'érosion discrète de l'État-providence dans la France des années 1960. In Actes de la recherche en sciences sociales -2014- (N° 201/202).

Le processus est-il en voie d’achèvement ? La réponse pourrait nous être donnée par la « refondation » ou la « reconstruction » des partis politiques laminés par des décennies « d’entre deux, avec deux rendez-vous : le deuxième tour des Présidentielles, le 24 Avril 2022 et les législatives (12-19Juin).

Les deux partis « de gouvernement », le PS et LR semblent électoralement pulvérisés. Un premier coup de semonce avait été tiré lors des présidentielles de 2017, où ces deux partis n’étaient pas présents au second tour. Le PS avait déjà amorcé sa « descente aux enfers » (6,36 %), il la confirme en Avril 2022 (1,7%). Un bilan semblable pour LR, mais une descente plus « soft » : en 2017 (20,01%), avec une troisième position et en 2022 c’est la Berezina (4,78%) et une cinquième place.

Ces deux partis peuvent-il continuer à exister, en l’état ? A la lecture des résultats, mais aussi en observant leur histoire des dernières décennies, la réponse parait nuancée.

Le tournant américain de la politique française ?

Depuis de nombreuses années, plusieurs observateurs de la société française se posent la question d’une « américanisation du pays ». De la droite à la gauche de l’opinion, l’unanimité semble se faire sur ce thème. Mais, jusqu’à peu, il s’agissait de constater une américanisation des mœurs (biens matériels, société de consommation….). La France est, en apparence, le pays qui a le plus résisté à ce phénomène mondial. Mais dans ce cas aussi, comme pour le libéralisme économique, il y a une nuance entre les apparences et la réalité.

Cependant la question actuelle porte sur « l’américanisation » des partis politiques. Le paysage politique français va-t-il ressembler à ce système dual « à l’anglo-saxonne », deux gros partis et une seule idéologie ?

Nous avons vu le discours dominant tenu par une grande partie des élites, depuis des années : « il n’y a plus d’idéologie », sous-entendu il ne reste que le néolibéralisme. Mais voilà, jusqu’au 10 Avril 2022, il y avait l’illusion que certains partis politiques « de gouvernement » pouvaient incarner au moins un autre discours. Ces partis ayant explosé, allons-nous assister à un renouvellement de la classe politique, incarnée dans de nouveaux partis, ou bien allons-nous « prendre les mêmes » pour recommencer… comme avant. Voilà une interrogation concrète sur le débat qui fait fureur dans les médias : monde « d’avant » et monde « d’après ».

Un changement, au moins formel, du paysage politique se prépare, à quoi pourrait-il ressembler ?

Essayons de voir ce que vont devenir les différents courants de pensée et comment ils vont s’incarner à l’intérieur de partis. Mais d’abord, nous devons faire l’état des lieux.

Le premier constat qui semble s’imposer est l’énorme malentendu entre les attentes de plusieurs fractions de la population française et les offres fournies par les partis politiques « de gouvernement » qui ont exercé alternativement le Pouvoir.

.A gauche (PS), Mathieu Fulla (Centre d'Histoire de Sciences Po), estime que le spectacle est le suivant: "Des élites socialiste de plus en plus déconnectées de leur électorat".

.A droite (LR), Emilien-Houart-Vial (Centre d'études européennes de Sciences Po) pose la question: "Où sont passés les électeurs de droite?".

Au PS, comme à LR, une grande partie des anciens électeurs de ces mouvements ont fourni une réponse, avec leur bulletin de vote, sur le mode : « nous croyons encore à des idéologies différenciées ». Ils ont choisi M. le Pen ou J. L. Mélenchon.

Cependant, la réponse ne peut se résumer à cela. Une part des (anciens) électeurs des deux partis ont choisi le camp de la pseudo absence d’alternative politique, en votant E. Macron.

Pour simplifier la situation au maximum, nous pouvons découper l’ensemble en cinq catégories principales :

-ceux qui croient à une droite « refondée » ont rejoint, au premier tour, les mouvements d’extrême droite. Ils seraient déçus par la tendance des Républicains à véhiculer l’idée d’une « absence d’alternative ». Attitude renforcée par le discours des deux mouvements d’extrême-droite, qui faisaient (presque) la synthèse de la droite « à l’ancienne », avec des nuances, entre Génération Z et le RN :

.Le RN tenait un discours d’ordre, mais policé (la fameuse « normalisation » masquant l’éternel fond d’extrême-droite), mâtiné d’une touche de social, rappelant par moment le « gaullisme social » oublié par LR.

.E. Zemmour proposait, également, une offre d’ordre, mais avec une plus grande dureté formelle et des impasses sur le social et une contradiction entre la France gaullienne et un libéralisme assumé. Le cas Zemmour est atypique, j’y reviendrai plus loin.

-Ceux qui croient à une gauche « à l’ancienne », ont voté Jean-Luc Mélenchon, également par refus d’une « fin des idéologies ». Une partie des électeurs du PS, sans doute du PCF et aussi de la jeunesse se sont retrouvés dans le discours volontariste du candidat de La France Insoumise. Loin de la faiblesse du volet social du discours… socialiste.

-Ceux qui croient à cette « absence d’alternative » et à cette « fin des idéologies », ont voté Emmanuel Macron. Ce dernier a fait la synthèse des libéraux qui votaient PS ou LR. Ces libéraux ont trouvé ainsi un mouvement « d’accueil », lassés qu’ils étaient par le double jeu de leurs partis d’origine. C’est particulièrement visible chez des anciens électeurs socialistes.

Pour E. Macron, j’écris mouvement et non parti. Nous verrons que la constitution d’un parti fort autour du libéralisme décomplexé pourrait s’avérer compliquée.

-Ceux qui ne se retrouvent dans aucun de ces raisonnements, se sont abstenus. La France connait le plus fort taux d’abstention pour une présidentielle, sous la 5ème République (26%). Le profil des abstentionnistes montre clairement ce que le journal Ouest-France nomme « une désaffection démocratique ».

-Ceux qui ont cru que les « anciens » partis incarnaient encore leurs idées (de droite ou de gauche) ont voté « à l’ancienne » : PS, PCF, LR.

Je fais volontairement l’impasse sur les autres candidatures.

L’idée d’une « 6ème République » comme « solution » politique

Depuis de nombreuses années, plusieurs individus et mouvements politiques, de droite et surtout de gauche, proposent la « solution » d’une « 6ème République ». En 1961, le juriste Maurice Duverger publiait un ouvrage sur la question (3). En 1991, Simone Veil (alors députée européenne UDF) est interviewée sur Antenne 2, elle propose une formule « à l’américaine » : "Il faut une sixième République, avec un régime présidentiel qui est dans la logique du système actuel. Sans premier ministre, je crois que la situation serait beaucoup plus claire ». In L’heure de vérité, 3 Novembre 1991.

Plus près de nous, Bastien François (politiste-EELV) et Arnaud Montebourg (Avocat,homme politique PS, puis l’Engagement ) créaient, en 2001 une « convention pour la VIème République » et publiaient, en 2005, La Constitution de la 6ème République ; réconcilier les Français avec la démocratie (4). Les deux auteurs justifiaient ainsi leur « constitution » : « Parce que nous assistons à une sourde et lente décomposition du système politique, menacé par le poison du discrédit » et d’ajouter « la 6e République recherche l'harmonie entre les actes et les discours ».

Depuis 2012, Jean-Luc Mélenchon aborde le thème de la 6ème République et en fait un des points de sa campagne des Présidentielles de 2022 : « Plus que jamais, il est temps de tourner la page de la Ve République. Il s’agit d’une Constitution datée, taillée pour un homme, le général de Gaulle, décédé depuis cinquante-deux ans, pour des circonstances totalement sans suites, et pour un pays, la France de 1958, qui a tellement changé » In Comment passer à la 6ème République.

Cette liste des défenseurs, plus ou moins convaincus, de ce changement constitutionnel n’est pas exhaustive.

Pour se faire une idée (presque) complète du débat et des réflexions engagées sur ce thème, on peut lire les actes du colloque « Demain la sixième République » organisé par l’Université de Toulouse I-sciences sociales les 6 et 7 avril 2006. Presse université de Toulouse 1- en ligne sur le site Open Edition Books.

En fait, il n’existe pas un projet unique de 6ème République. Cela va de certains aménagements, tendant à restreindre les pouvoirs du Président de la République, à la suppression de cette fonction, avec un Exécutif incarné par le 1er Ministre (comme en Grande Bretagne). Dans ce dernier cas, le pays ne serait plus gouverné par un Pdt, mais l’Exécutif émanerait de la majorité désignée par les élections législatives.

A l’observation de ces deux scénarios, une question se pose : peut-il exister un Président élu qui accepterait de rogner les pouvoirs qu’il vient d’acquérir ? Julie Benetti en doute. Cette professeure de droit public (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) qualifie les deux hypothèses : « Les deux n’en procèdent pas moins d’une illusion, celle d’un véritable changement de régime qui pourrait faire l’économie d’une réforme du mode d’élection du chef de l’État ». Le mythe de la sixième République. In revue Pouvoirs 2018/3 (N° 166). Julie Benetti a été rectrice de l’académie de Corse (juin 2018-Décembre 2021).

Dans les faits, un changement constitutionnel paraît difficile. Le calcul risques/bénéfices est loin d’être évident. Si « changement » il doit y avoir, il pourrait porter sur la structure des partis politiques. C’est ce qui s’est passé, en Italie, au début des années 90. On a parlé de « 2ème République », sans changer la constitution et en renouvelant les partis politiques. Voir encadré, en fin d’article.

Après les scrutins de 2022, va-t-on assister à un bouleversement profond des représentations politiques ou bien à une rénovation de façade ? A quoi ressembleront les partis politiques de demain et qui les dirigera ? Cela me semble être le thème le plus réaliste.

Les Législatives de Juin, arbitres de la « rénovation » politique ?

Quel que soit le résultat des élections présidentielles, les Législatives prendront une importance considérable. Il faut situer ce scrutin de Juin 2022, dans ses différentes dimensions.

Visiblement, « la finale » E. Macron-M. le Pen semble laisser une partie importante de l’électorat de côté. De plus, la position des vaincus du premier tour, accentue les incertitudes.

Les Législatives pourraient jouer un rôle de contre pouvoir, quel que soit le vainqueur, au soir du 24 Avril. Le but recherché par certains, serait d’imposer une cohabitation, comme barrage au futur Président, par une union des gauches. C’est la position du maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), qui appelle à un double barrage : contre M. le Pen au second tour et contre la présidence d’ E. Macron et/ou de M. Le Pen, quel que soit le vainqueur.

De son côté, J. L. Mélenchon donne une orientation originale à la campagne des Législatives : « Je demande aux français de m’élire premier Ministre ». Le responsable de LFI déclare qu’il sera candidat à ce poste quel que soit le Pdt élu.

Je ne m’étends pas sur la lecture « court-termiste » de ces positions. En revanche, on peut y voir une façon de préparer la « refondation » du paysage politique et l’organisation des leaderships, aussi bien à gauche, qu’à droite.

Droite et gauche : quels partis, quels patrons ?

.Une « nouvelle gauche », à « l’américaine » ?

A gauche, la réussite d’une « union » dépendra de plusieurs facteurs. D’abord, du résultat du 24 Avril. Une victoire de M. le Pen faciliterait l’opération « union », car elle lèverait l’hypothèque du vote d’une partie des électeurs de gauche partis chez E. Macron, certains depuis 2017. Elle lèverait aussi les réticences du PS à cette « union ». Actuellement, et/ou en cas de victoire d’E. Macron, le PS serait, peut-être, moins enclin à une soudure PS-Ecologistes-PCF-LFI.

Dans tous les cas ce qui ce joue, c’est le leadership à gauche. La forte progression du candidat LFI rend ses prétentions légitimes. Le PS tend la main à La France Insoumise, mais son leader ne la saisit pas spontanément. Le refus de la direction de LFI s’appuie sur une version officielle : vous nous avez attaqués durant la campagne, maintenant c’est niet. Le leadership revendiqué par J. L. Mélenchon passe mal chez les autres composantes de l’éventuelle union, mais cela semble être particulièrement dur au PS. Nous ne savons pas tout, par définition, sur le dîner qui a réuni certaines personnalités du PS (Anne Hidalgo, Martine Aubry, François Hollande et d’autres pointures du parti) le 6 Avril -avant le 1er tour- mais une chose est sure le Premier Secrétaire du PS, Olivier Faure, n’était pas invité. A-t-il été question des élections et de la déroute prévisible ? Certainement. Mais on y a vraisemblablement parlé de l’après, c'est-à-dire de l’avenir du PS. Sans inviter le « patron » du parti, c’est loin d’être neutre. Après le premier tour des présidentielles (et après le dîner « secret » du 6 Avril), c’est bien Olivier Faure qui a « tendu la main » à LFI.

Comment peut se réorganiser le PS et ,au-delà, la gauche ? Va-t-on vers « la nouvelle gauche » ? La question n’a pas encore été posée aux caciques du PS. Il est difficile de répondre avant le 2ème tour et avant les Législatives. Pourtant la marge est étroite. Le PS possède encore quelques fiefs, mais le groupe (SER-Socialiste- Ecologistes-Républicains) est passé de 295 députés en 2012 à 31 en 2017 (SOC- Socialistes et apparentés). C’est là qu’il faut se souvenir qu’en 2017, le Président de ce groupe parlementaire, Olivier Faure, avait rebaptisé le groupe en «Nouvelle gauche ». Le mot socialiste a disparu durant un an, avant son retour au sein du SOC. Etaient-ce les prémices du débat qui pourrait s’instaurer ?

Quelle « nouvelle gauche » ?

Les différents mouvements de gauche semblent face à un dilemme. S’ils ne s’unissent pas pour les législatives, les résultats risquent d’être mauvais. Mais une union, préalable aux élections confirmerait d’entrée le leadership de J. L. Mélenchon. Une partie des caciques du PS ne semble pas encore prête à avaler cette pilule.

La marge de manœuvre est étroite. Nous pouvons considérer que les deux scrutins (Présidentielles et Législatives) servent à se compter pour préparer l’avenir. L’avenir, en terme électoral ce ne peut être que le coup d’après, les scrutins de… 2027. Mais, d’abord, il faudra rénover la gauche. Le tout est de savoir autour de qui et dans quel parti.

A la fin de l’année dernière, un universitaire belge, Christophe Sente, posait la question : « La gauche française vit-elle son tournant américain ? » In The Conversation - 21 Décembre 2021. Depuis, la gauche et notamment le PS ont pris leur virage vers le précipice. Cette situation contraint le PS à choisir entre le chemin de Damas (un changement d’orientation politique) et se rendre à Canossa (s’agenouiller devant le « pape » Mélenchon).

A y regarder de plus près, les deux voies de cette alternative sont liées. Car, en réalité, que pourrait donner une union ? Un mouvement électoraliste passager, pour les Législatives, ou bien un nouveau parti regroupant certains anciens partis de gauche ? Une union de la gauche, « à l’ancienne », nous connaissons. Un nouveau parti de gauche, à orientation Sociale Démocrate, avec plusieurs courants, ce serait nouveau. Les obstacles sont nombreux :

D’abord, il y a les égos. Le vieil appareil PS peut-il passer d’un statut de parti « de gouvernement » à un courant au sein d’un nouveau parti ?

Et aussi, au-delà des égos, il y a le débat idéologique. Se regrouper au sein d’un parti « des gauches », ce serait bâtir une espèce de Parti Démocrate « à la française ». Ce serait une victoire des socio-démocrates. L’appareil du PCF et ses électeurs sont-ils prêts à franchir un tel cap ? Nous verrons, plus loin, que cela s’est fait ailleurs. Voir encadré, en fin d’article « Italie, la fausse « 2ème République Un changement de forme des partis ».

Ce regroupement des gauches, se réaliserait sous l’égide de LFI. Ce n’est pas là le moindre des obstacles. Dans le discours de ses dirigeants, comme dans l’image donnée par les médias, l’impression laissée situe la France Insoumise à l’extrême gauche de l’échiquier politique. C’est la force de ce mouvement et son ambigüité. Jean-Luc Mélenchon peut se poser en nouveau Mitterrand, mais cela induit un recentrage, pour admettre les nouveaux entrants.

La gauche se trouve devant des choix difficiles.

Une union, au sein d’un parti « style Démocrate », avec ses courants, va rencontrer les obstacles résumés ci-dessus.

Une union électorale peut donner une victoire, aux Législatives, mais laisserait le mouvement le plus en pointe sur le plan électoral -LFI- collé à un plafond électoral.

Est-il possible de bâtir un grand parti « de gauche », au prix de plusieurs concessions ? Cette question devrait agiter la gauche, dans les prochains mois.

Déjà, on peut émettre une hypothèse : le mot socialiste pourrait disparaître et le futur parti pourrait comprendre le mot Démocrate. C’est ce qui s’est passé en Italie, avec la disparition des partis socialiste et communiste.

.Quelle droite demain ?

En dénommant la droite « de gouvernement » Les Républicains (2015), Nicolas Sarkozy a-t-il pensé à la dimension républicaine, chère aux gaullistes et à beaucoup de Français et/ou à l’appellation du grand parti de la droite américaine ? Il semble que personne ne lui ait posé la question.

Une chose est sûre, la version « gaullo-républicaine » bat de l’aile, sur le plan électoral, depuis 2017.

Depuis vingt ans (2002), la montée de l’extrême-droite vient contrarier le volet « gaullo-républicain » de la droite.

Ce n’est pas un hasard si le thème du regroupement des droites a traversé le Front National, puis le Rassemblement National. Ce thème est finalement porté par le « phénomène Zemmour », avec le ralliement d’une défenseure autoproclamée du regroupement des droites, Marion Maréchal.

Un constat est incontournable : depuis 2017 électoralement parlant, la droite est représentée, au second tour des présidentielles, par… l’extrême-droite. Il faut donc répondre à une question : vivons-nous un « retour aux années 30 », en France et en Europe, ou bien une « simple » recomposition de la droite française ? La thèse du « retour » est, notamment, exposée par Emmanuel Macron, dès 2018.

Sur le thème du « retour aux années 30 » l’historien Gérard Noirel met un bémol : « La différence entre les années 30 et aujourd’hui, c’est qu’il y a une crise des partis politiques, une difficulté à organiser massivement les gens dans des luttes (…) » France Inter « Le focus de la semaine » 30 Mars 2019. Oui mais, depuis, il y a eu la présence de l’extrême droite « en finale » des présidentielles, pour la seconde fois et une guerre en Europe, avec toutes les conséquences possibles.

Pour revenir à la droite française, le mouvement de balancier semble bien se tourner dans une direction : la droitisation d’une partie de l’électorat de la droite « républicaine » et, peut-être, son corollaire : un regroupement des droites au sein d’un parti.

Ce n’est pas anodin de noter que Marion Maréchal, en Juin 2019, a rencontré des élus de LR pour « des débats et des discussions ». Pas anodine également la rencontre entre Marion Maréchal et un groupe de conservateurs américains, en 2018. Le débat autour d’un regroupent des droites, au sein d’un parti « à l’américaine » est, là aussi, présent. En revanche, le maigre résultat d’E. Zemmour ne semble pas donner raison à la démarche de Marion Maréchal.

Il existe plusieurs obstacles à la formation d’un tel parti, le principal serait que « la nouvelle droite », sauce US, serait dominée par l’aile extrême. D’une certaine façon, en faisant jouer l’analogie, c’est comme si le Parti Républicain américain était dominé par sa tendance d’extrême droite, le Tea Party. Ce mouvement a soutenu l’élection de Donald Trump, sans devenir dominant.

Cependant, en France, une contradiction pointe le bout de son nez. Le Rassemblement National se veut Nationaliste et ne semble pas porter le système économique américain dans son cœur. Ceci pourrait expliquer les défections de certains membres du RN vers E. Zemmour, durant la campagne électorale. Nous avions, d’un côté, un discours « social » porté par le RN et un versant plus libéral (sur le plan économique) défendu par E. Zemmour. Ce n’est pas un hasard. Arrêtons-nous un instant sur le « phénomène » zemmour.

Agrandissement : Illustration 3

**La Tribune : USA droit extraterritorial

***La Tribune : missiles américains

****Les Echos : L’Allemagne choisi les avions US

***** Mediapart : Les grands donateurs de la campagne

Les efforts financiers et promotionnels portés sur E. Zemmour n’ont pas payé, sur le plan électoral.

Mais était-ce là l’objectif réel ? La « droitisation » de la droite n’est-elle pas réussie, d’une certaine façon ? La future entité de droite, quel que soit son nom, devra tenir compte d’une réalité, le total des voix qui se sont portées sur les deux mouvements d’extrême- droite, au premier tour, s’élève à plus de 10 millions (10619054), près de 100 000 suffrages de plus qu’Emmanuel Macron (9 783 058).

Dans ces conditions, est-il envisageable de fondre les droites françaises au sein d’un parti qui ressemblerait au parti Républicain américain ?

Avant de réunir la « droite républicaine » et l’extrême droite au sein d’un même grand parti, il faudrait que cette « droite républicaine » ne se divise pas autour des thèmes nationalisme et néolibéralisme. Face à ces divisions, Gilles Richard parle de « L’impossible union des droites ». Cet enseignant de l’université Rennes 2 estime qu’il s’agit de « deux tendances irréconciliables ». Pourtant, en politique, il ne faut jamais dire jamais.

De son coté, le parti des Républicains américain accueille en son sein « trois tendances », selon Anne E. Deysine, juriste spécialiste des USA. Selon elle, la montée de la tendance d’extrême- droite chez les Républicains américains pose la question de l’avenir du « vieux parti » (Old Party). En effet, même les élus qui ne partagent pas la vision très droitière d’une des tendances, se sentent obligés de lâcher du lest pour ne pas perdre des électeurs. Pour E. Deysine, cette attitude fait que « c’est le parti lui-même qui se retrouve « kidnappé » par l’extrême droite ». Cette forte « droitisation » du parti Républicain est confirmée par Marion Douzou. Cette enseignante en civilisation américaine (Université Lyon-2) parle d’une «(…) extrême droite organisée et puissante avec laquelle les États-Unis vont devoir composer dans les années à venir ». Du Tea Party à Donald Trump : la radicalisation du Parti républicain aux États-Unis – In Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 152 | 2022.

Éclairée par cet exemple américain d’une « droitsation », la droite française pourrait-elle craindre un « kidnapping » réalisé par l’extrême-droite ? Nous en sommes peut-être encore loin, mais la question se doit d’être posée.

Un autre scénario s’offre à LR, s’allier avec LREM. Dans un premier temps, il s’agirait d’une alliance pour les Législatives. Mais cette option est rejetée par le Président du parti, Christian Jacob. Une entente avec LREM est refusée par la majorité d’un bureau politique (le 11 Avril) et confirmée par un Conseil Stratégique de LR (le 20 Avril).

Pourtant, entre « 20 et 30 députés LR » seraient prêts à rejoindre la majorité. C’est le calcul qu’aurait livré « un ministre » au journal HuffPost du 22 Avril. Le groupe LR à l’Assemblée Nationale compte 100 députés.

On l’aura compris, l’ambiance s’annonce tendue à LR. Déjà le trésorier du parti, Daniel Fasquelle, appelle à un soutien à Emmanuel Macron. Cela ce n’est pas une révolution, rapidement Valérie Pécresse avait appelé à voter pour le président sortant, pour le second tour. Mais là,Daniel Fasquelle propose, dans un tweet « Un soutien exigeant et attentif préalable à un rassemblement autour d’un projet ambitieux pour la France et l’Europe ». Cette position vient, un peu, contredire celle du bureau politique et Aurane Reihanian, un candidat LR, membre du bureau politique menace : « Il doit donc démissionner de ses fonctions de trésorier. Ces trahisons doivent être pour nous l'occasion d'une clarification idéologique et stratégique à l'approche des élections législatives » et il ajoute : « Le vote de chacun doit être respecté mais LR n'a pas vocation à se fondre ni dans le macronisme ni dans le lepénisme ». Ambiance.

Pourtant LR va devoir rapidement faire un choix. D’abord, pour les Législatives et, ensuite, sur l’avenir du mouvement. Entre "se fondre » avec personne et fondre tout seul, la marge est étroite.

Enfin, sans m’étendre sur la personnalité d’Édouard Philippe, il faut rappeler que l’ancien Premier Ministre d’E. Macron (2017-2020) a créé son mouvement politique (Octobre 2021). Ce mouvement s’appelle « Horizons ». Sur le fond, le profil d’Édouard Philippe correspond bien à ce que j’appelle la « conjonction libérale ». Son parcours, du PS à l’UMP est une indication pour l’avenir. Sur la forme, l’un des « horizons » pourrait être… 2027.

Alliance Droite-Extrême Droite, sous le « parrainage » de Vincent Bolloré ?

(Complément mis en ligne le 22 Décembre 2023)

J’ai décrit le rôle joué par le milliardaire Vincent Bolloré dans la promotion éclaire d’Eric Zemmour (voir plus haut), voici maintenant l’activisme dont il semble faire preuve pour soutenir une alliance entre la Droite et l’Extrême Droite, aux Présidentielles de 2027.

L’homme d’affaire Vincent Bolloré serait le « parrain d’une alliance entre la Droite et l’Extrême droite » c’est le titre d’un article du journal Le Monde (publié le 20 Dec. 2023). Selon cet article « Aux élections européennes de juin 2024, il soutiendra sans doute Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête !, le parti d’Eric Zemmour ». Mais pour les présidentielles de 2027, l’objectif que semble viser V. Bolloré serait une alliance Droite-Extrême Droite ; selon Le Monde « il imagine même tout haut la meilleure répartition des rôles entre la droite des Républicains et le Rassemblement national (RN) : « Ils s’occuperont de régler le problème de l’immigration et vous tiendrez l’économie ».

Les Affaires et les reculs sociaux et sociétaux font bon ménage, c’est l’une des thèses que je développe dans plusieurs articles, sur ce blog.

.Quelle place pour LREM ?

Le candidat (2017) Macron a bien manœuvré, mais son éventuelle victoire le 24 Avril 2022 sera-t-elle « à la Pyrrhus » ? L’ancrage local de LREM reste limité et il n’est pas sûr que les électeurs donnent à un président élu « par défaut » une majorité qui le conforterait dans ses choix. Les élections municipales de Mars 2020 ont montré que LREM était « un parti sans grandes ressources locales ».

Sans doute parce que ce mouvement n’a pas vocation à durer. La République En Marche a pour « mission » de décomplexer l’aile Libérale des partis politiques (PS-LR). Les réformes « macroniennes » semblent y parvenir. Voir, plus haut, le chapitre « Le libéralisme, du non-dit au « décomplexé ».

Mais, en même temps, la démarche a fait exploser les deux partis « de gouvernement ». Tout cela sans faire naître un nouveau parti fort, sur lequel le Président pourrait s’appuyer. C’est ce constat qui me fait penser à une vacuité de LREM.

Le résultat est un manque de lisibilité politique. Le libéralisme est un projet réel, mais il n’est pas compris, par le plus grand nombre, comme un projet de société. L’admiration, presque avouée, de Nicolas Sarkozy pour E. Macron et le respect, non avoué, de certains caciques du PS, ne font pas forcément une majorité, même si cela peut faire un gouvernement.

A court terme, « l’opération Macron » est une réussite sur le plan des objectifs recherchés. Mais en s’appuyant sur un jeu subtil de « pompier pyromane » le Pdt a brûlé des cartouches et douché des espoirs.

E.Macron a su attirer les libéraux, de droite et de gauche », mais cela ne créait pas, mécaniquement, un souffle dans le pays.

Ce vide politique « par aspiration », mais sans création d’un parti fort présente un danger. La nature a horreur du vide, la politique aussi. Les mois et les années qui viennent pourraient être riches en événements politiques.

Italie : la fausse « 2ème République » Un changement de forme des partis

En Italie, il est fréquent de lire et d’entendre que le pays est passé de la 1ère République (1948-1994)* à la seconde République (processus étalé entre 1992 et 1994). Cela peut laisser penser que le pays s’est doté d’une nouvelle constitution, comme l’a fait la France, en passant de la 4ème à la 5ème République (1958). Pourtant, il n’y a pas eu de bouleversement des textes fondant la 1ère République. Alors, pourquoi parler de « 2ème République » ?

Entre le début des années 80 et le milieu des années 90, une série d’actions judiciaires va bouleverser l’échiquier politique et d’une certaine façon, renverser la table, en apparence.

En 1992 débute l’opération « mani pulite » (mains propres). Il s’agit d’une série d’enquêtes et d’inculpations d’hommes politiques et d’entrepreneurs poursuivis pour corruption et financement illégal de partis politiques. Parallèlement, et sans que les enquêtes soient liées et que cela corresponde à un plan concerté, démarre une série d’investigations et d’arrestations visant la mafia sicilienne (Cosa Nostra). Même si des hommes politiques sont soupçonnés de collusion avec Cosa Nostra, aucun ne sera jugé dans le cadre du maxi procès de Palerme contre l’organisation criminelle (1986-1987).

Les scandales vont éclabousser la quasi-totalité des partis politiques italiens. Entre 1991 et 1994, tous les grands partis italiens et une série de petites formations politiques vont disparaître, suite à ces scandales. Les principaux partis, la Démocratie Chrétienne-DC (droite) et le Parti Socialiste-PSI quittent la scène politique en 1994. Dès 1991, le Parti Communiste (PCI) devient le Parti Démocrate de Gauche (PDS), suite à la chute des régimes communistes de l’Est.

En réalité, à part quelques réformes, la constitution italienne ne sera pas bouleversée. Pour Hugues Portelli « la révision a été essentiellement symbolique ». Pour ce professeur de sciences politiques (Paris II) « A défaut de constitution on a parlé de «seconde République » A la recherche de la seconde République. In revue Pouvoirs 2002 n°103.

Finalement, ce sera un changement de façade. Des personnalités politiques disparaissent et sont remplacées par d’autres qui mèneront des politiques entachées de soupçons (Silvio Berlusconi).

L’Italie connaît toujours un niveau élevé de corruption et les mafias progressent toujours. Hugues Portelli pouvait écrire : « Il ne suffit pas de changer le personnel politique pour changer la logique des institutions(…) ».

In fine, seuls les partis politiques auront changé. Le grand parti de gauche italien, sorti du séisme politique des années 90, se nomme le Parti Démocrate (PD). Il comprend, au début, des anciens membres de plusieurs partis de tous horizons : PSI, PCI et même des anciens de la Démocratie chrétienne.

La droite italienne est divisée en plusieurs mouvements qui vont de l’homme d’affaires S. Berlusconi (Forza Italia) à l’extrême droite (Fratelli d'Italia), en passant par La Ligue de Matteo Salvini.

Après « l’opération mains propres » et le procès de Palerme, ce que les observateurs ont qualifié de « fin de la 1ère République » italienne, a d’abord été une refonte des partis politiques. On a refait du « neuf », parfois avec du vieux.

*En 1948, après référendum, le royaume d’Italie est devenu la République italienne

Ajaccio le 23 Avril 2022

(1)La société du spectacle. Ed. Gallimard

(2) Le traître et le néant. Ed. Fayard

(3) La VIème République et le régime présidentiel. Fayard

(4) Librairie Gallimard