2) Du nationalisme au "néo-clanisme"

Nationalistes et politiques « traditionnels »

Dans le discours convenu, adopté par les médias et le monde politique insulaire, un distinguo fait flores : le débat politique, en Corse, opposerait les « nationalistes » d’un côté et la classe politique dite « traditionnelle » de l’autre. Pour ma part, j’ai toujours évité ce langage politiquement correct, car il tend à faire oublier que des passerelles existent, depuis toujours entre les hommes politiques, comme partout et encore plus sur une si petite île. Cette fausse querelle entre les « modernes » et les « anciens » risque de masquer le fond du débat.

On risque d’oublier également que des mouvements nationalistes font partie du paysage politique depuis les années 70, qu’ils ont des élus à l’assemblée de Corse depuis les années 80 et qu’ils dirigent l’Assemblée régionale depuis 2015.

Tous ces rappels pour constater qu’il existe bien une gestion « partagée » de la politique insulaire depuis, au moins, un demi-siècle. A ces deux « pôles » il faut ajouter l’État. Cette « triangulation » compose l’ensemble du pouvoir qui s’exerce sur l’île.

Dans mon premier article, du 20 Mars dernier, je signalais le partage « non-dit » des rôles entre l’État et le système politique insulaire, depuis le rachat de la Corse par la France (1768).

L’État a délégué une partie importante de ses prérogatives au système clanique. Ce dernier n’est qu’une organisation « classique », répandue dans le monde méditerranéen, celle du « patronage ».

Le « patronage » c’est la méthode originelle. L’historien britannique Stephen Wilson en donne une définition limpide : « Dans le monde méditerranéen moderne (19ème siècle NDLR), les patrons apparaissent comme des médiateurs entre des communautés pauvres, arriérées et isolées, et l’appareil d’État central » (1). Il faut comprendre, ici, « les patrons » comme étant les chefs de clans.

Les nationalistes sont venus s’ajouter au duo État/Clanisme. Comment fonctionne ce partage ? Il me semble que celui qui le décrit le mieux est José Gil. Ce docteur en philosophie a très bien résumé la méthode. J. Gil parle de « trois pôles » ou de « triangle » qui fonctionnent sur la « complicité ». Le rôle du « pôle » : distribuer le pouvoir et contrôler la violence à un « taux acceptable ». Au début des années 90, le « triangle » dysfonctionnait et cela produisait une « confusion schizophrénisante ». Ce « triangle » est décrit dans un article du philosophe dans le journal Libération du 20 Novembre 1996 : « Corse : feu le « système de la violence ».

José Gil avait déjà amorcé la réflexion en profondeur, sur la coexistence des trois « pôles », en 1984, dans son livre La Corse-Entre la liberté et la terreur (2) : « En fait, c’est la nature même de l’espace public en Corse, qui est en jeu : espace démocratique, moderne, espace façonné selon les moules communautaires traditionnels, espace clanique. On ne peut faire correspondre automatiquement chacun de ces espaces aux forces politiques en présence (État, nationalisme, clanisme), car la nature et la stratégie des unes et des autres entraînent des chevauchements et des articulations inextricables ». Ce « triangle » a-t-il autant d’importance aujourd’hui ?

Le « triangle », un état passager vers un nouveau « duo » ?

Pour essayer de répondre à cette question, il faut d’abord rappeler comment fonctionnait le système claniste.

Il reposait sur un jeu de dualité. Pour que le système tienne, un clan ne peut être seul. Il lui faut une opposition, réelle ou de façade, dans une dualité permanente.

L’envoyé spécial du journal Le Temps, Paul Bourde (1887) parle de la région de la Casinca où les habitants sont « divisés entre neri et bianchi ». Dès la seconde partie du 19ème siècle P. Bourde décrit, par l’exemple, le fonctionnement de la société corse, le titre de son livre est tout un programme (3).

Pour Stephen Wilson « le système de patronage politisé implique l’existence de clans rivaux, même si en général l’un d’eux prédomine ». Wilson cite l’écrivain sartenais Michel Lorenzi de Bradi (1869-1945) : « Il n’y a jamais eu que deux partis en Corse et il n’y en aura toujours que deux ».

Pour compléter le tableau, il faut répéter que nous parlons d’un système. Ce ne sont donc pas « les clans » qu’il faut observer. Les clans (les familles) peuvent changer, certains en ont chassé d’autres et des clans ont disparu au cours de l’Histoire de la Corse. Le véritable objet politique, c’est l’articulation entre les deux familles (dualité obligatoire) avant des élections et le rapport « dual » entre le vainqueur et l’État, après les élections.

La dualité d’une opposition est une réelle condition de survie pour le système. Un exemple illustre cette ardente obligation, il se déroule à l’approche et au cours des élections municipales de 1945.

Agrandissement : Illustration 1

Cet exemple nous montre le fonctionnement du système claniste, pragmatisme et efficacité.

L’arrivée de candidats nationalistes dans le jeu politique des années 80 vise officiellement à bousculer ce fonctionnement dual du système clanique. Pourtant cela ne va pas empêcher des discussions et des « passerelles ».

Ce rapport ambigu entre la classe politique dite « traditionnelle », des nationalistes et certains milieux économiques est rappelée par Jean-Louis Briquet (CNRS) : « Des ≪ connivences ≫ ont en outre été relevées entre des responsables nationalistes et des élus traditionnels de l’ile, qu’il s’agisse encore une fois de soutiens électoraux ou d’alliances politiques que l’on peut soupçonner d’avoir eu pour finalité de consolider des intérêts d’affaires entre acteurs politiques et économiques locaux. ».In « Milieux criminels et pouvoirs politiques » (4).

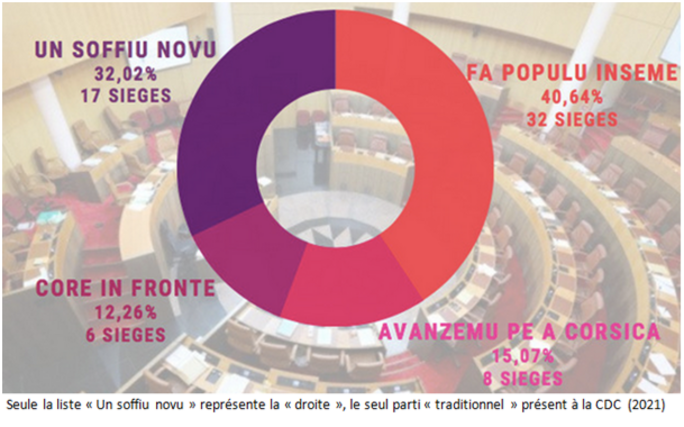

Quelle est la situation aujourd’hui ? A la Collectivité de Corse (CDC), le parti autonomiste (« Fà populu Inseme ») obtient la majorité absolue en Juin 2021. L’ensemble des mouvements nationalistes (trois listes) recueille 67,98 % des votes. Une seule des familles politiques qualifiées de « traditionnelle » est représentée à la CDC, il s’agit de la « droite » menée par le maire d’Ajaccio (« Bonapartiste »). Pour la première fois, depuis la mise en place du premier statut particulier (1982), aucune famille de « gauche »n’est représentée à l’assemblée de Corse.

Agrandissement : Illustration 2

Il faut ajouter à cela, l’élection de trois députés nationalistes (sur quatre) et d’un sénateur (sur deux) ainsi que la municipalité de la seconde ville de l’île, Bastia.

En observant le paysage politique insulaire, plusieurs questions sont posées.

L’imposante victoire nationaliste fait-elle table rase du passé claniste ? Le but premier du discours des différents mouvements dit « nationalistes », depuis les années 70, est bien de changer les objectifs politiques. Au-delà du débat sur autonomie ou indépendance, nous y reviendrons, un des principaux objectifs était bien que les enjeux politiques ne tournent plus autour des intérêts privés de tel ou tel clan. Un des buts affichés était bien d’arriver aux fondamentaux de tout débat politique : l’intérêt général. Il s’agit de changer de paradigme, de passer d’une « privatisation familiale » porteuse d’atomisation, à une vision d’ensemble des intérêts de l’île. S’il on y réfléchit bien, ce serait une espèce de normalisation politique.

Au passage, il faut quand même noter que le clientélisme politique n’est pas une spécialité corse, loin de là.

Pour parvenir à une « normalisation », il faut casser l’ancien système et proposer une offre politique qui aille dans ce sens.

La plupart des grandes familles clanistes (Giacobbi, Zuccarelli, Rocca Serra…) ont été éloignées du Pouvoir. Un des plus anciens journaux de France, Le journal de la Corse, peut titrer : « Le crépuscule des anciens clans ? » (11 Février 2022). Nous pouvons noter, cependant, que la question posée porte sur les anciens clans, pas sur le système. Après tout, les familles Gavini, Pietri et autres ont disparu de l’échiquier politique. A l’époque, personne n’a parlé de la disparition du clanisme. Est- le cas aujourd’hui ? La Corse a changé, le retour des anciennes « familles » parait peu probable. Pour le chercheur en sciences politiques (CNRS), Jean-Louis Briquet, « le patronage notabiliaire est en train de disparaitre ». Emission « Contrastu », France 3 Corse 26 Novembre 2017.

Agrandissement : Illustration 3

Reste à savoir s’il s’agit d’une disparition ou d’une réorganisation.

Normalisation, ou modernisation du système ?

La question est d’importance, bien qu’ignorée à ce jour: Existe-il une forme de déterminisme sociologique qui transformerait les vainqueurs des élections en « néo clans » ? Le mouvement nationaliste peut-il échapper à cela ? Ma question ne sous-entend nullement qu’un ou des partis nationalistes feraient preuve de cynisme. Il s’agit de comprendre s’il existe une forme de pression sociétale qui empêcherait la société insulaire de tendre vers l’intérêt commun. Le système dual, décrit, ci-dessus, risque-t-il de s’imposer aux nouveaux venus ?

Il est, bien sûr, trop tôt pour répondre à une problématique aussi compliquée. Les nationalistes sont au pouvoir formel depuis 2015, c’est court, comparé à la longue période de pouvoir exercée par « l’ancien système ».

Que peut craindre le nouveau pouvoir ? Sans comparer l’actualité politique aux périodes précédentes, nous pouvons constater certaines formes de dualité.

.Les nationalistes d’un côté et un seul mouvement d’opposition de l’autre.

.Une dualité à l’intérieur même du mouvement nationaliste.

Depuis 2021, c’est la première fois que l’assemblée de Corse connaît une majorité absolue. Au lieu de se satisfaire de cette situation, une partie du mouvement nationaliste (les deux autres listes, qui ne participent pas à l’Exécutif) a montré une forme d’impatience face à une supposée passivité de la majorité autonomiste. Normal, répondront certains. Chacun défend sa chapelle, les indépendantistes sont pour l’indépendance et les autonomistes pour l’autonomie. Mais est-ce seulement de cela qu’il s’agit ? La politique ce n’est pas que des idées. C’est aussi de l’ambition politique, des volontés de pouvoir, une clientèle politique. A cela, nous pouvons ajouter l’existence d’intérêts locaux. La somme de tous ces points vient contrarier le grand projet « d’intérêt commun ».

La normalisation -voir précédemment- est souhaitable, surtout pour ne pas ressembler à l’ancien système. Mais le mouvement nationaliste, dans son ensemble, ne doit-il pas craindre la normalisation ? Sa dynamique s’est construite contre un système. Comment exister politiquement sans son « meilleur ennemi » ? La dualité ne va-t-elle pas se reconstituer avec plusieurs tendances opposées ? Le nouveau paysage politique ne risque-t-il pas de déboucher sur une opposition « de façade », où tout le monde serait d’accord sur un principe, mais où chacun jouerait sa partition politicienne ?

Cela fait plus de questions que de réponses, mais il me semble qu’il faut les poser maintenant.

D’autant plus que l’État pourrait jouer sur cette réalité : aujourd’hui, l’opposition à la majorité nationaliste est représentée par d’autres nationalistes.

Les graves événements de Mars 2022 ont confirmé une mise en concurrence forte et surtout une mise en cause de la majorité autonomiste, par les autres groupes nationalistes de l’Assemblée de Corse, non représentés à l’Exécutif. Le Canard Enchaîné du 23 Mars estime qu’une partie des manifestants est le « (…) produit d’une jeunesse chauffée à blanc par des élus nationalistes qui traitaient Simeoni de « collabo ». Traduction : des élus nationalistes jouent contre certaines négociations entre la majorité autonomiste et l’État. En d’autres termes, certains élus, alliés d’hier, risquent de faire échouer une négociation sur le thème de l’autonomie… De la surenchère à l’immobilisme, il n’y a qu’un pas, comme du Capitole (l’Assemblée de Corse) à la roche Tarpéienne (divisions et tensions).

Ce nouveau rapport à la politique ne ressemble-t-il pas, en partie, à l’ancien ? Déjà certains observateurs estiment que la phrase de Tancrède dans Le Guépard, ce roman sur l’unification de l’Italie, dans la Sicile du 19ème siècle, peut s’appliquer à la politique en Corse : « Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi ». (Si nous voulons que tout demeure en l’état, il faut que tout change ). Ce que certains ont traduit, moins finement : Il faut que tout bouge, pour que rien ne change. (5).

Il faut noter que cette situation politique « nouvelle », l’arrivée du mouvement nationaliste au pouvoir régional, correspond à une période où l'on observe une espèce de « normalisation » de la société corse. Cette apparente contradiction doit être décodée.

« La société Corse s’est alignée sur la France »

Ce constat émane d’un anthropologue insulaire, Georges Ravis-Giordani. Ce dernier s’exprime ainsi dans les colonnes du quotidien régional Corse-Matin (30 Janv. 2017) : « J'ai connu une Corse rurale qui a maintenant presque disparu. Aujourd'hui, avec les avancées institutionnelles, nous sommes à la croisée des chemins. Les Corses ont plus de liberté de décider ce que peut être leur destin ». Cet agrégé de philosophie (6) s’interroge sur les revendications identitaires : «Elles sont cependant plus idéologiques que sociologiques. Parce que sur le plan des mœurs, de l'alimentation, de l'éducation, il n'y a finalement pas tellement de différences ».

Mais, dans ce cas, comment comprendre le renforcement de « l’option identitaire », alors même que « La Corse s’est alignée » ? C’est que cet « alignement » est ambivalent. Il est porteur d’indéniables progrès, notamment pour les infrastructures et pour le niveau de vie médian (7). Bien qu’étant la région la plus pauvre de la France métropolitaine, la Corse s’est enrichie depuis les années 70. C’est également depuis cette époque que s’expriment, avec plus de véhémence, des revendications portées par des mouvements autonomistes et indépendantistes.

Cet « alignement » réel, est vécu par plusieurs catégories de la population comme une perte de repères. Cette situation débouche sur, ce que j’appelle « une double peur » :

Celle d’un déclassement social, par le bas.

La crainte d’une perte de pouvoir, par le haut.

A cette double peur, le géographe français Christophe Guilluy donne une explication, peut-être un peu sommaire et incomplète, mais qui a le mérite déclencher un débat : «« La question qui obsède les corses est celle qui hante la France périphérique (…) » In Le Figaro (14 Décembre 2017).

A quelles réalités économiques et sociales correspondent ces peurs ? Dans un prochain article, nous tâcherons d’observer les données économiques et sociales, en les comparant à d’autres régions qui possèdent des territoires autonomes. Cette comparaison concerne aussi les conditions politiques, géopolitiques et économiques de l’accès de certains territoires à une autonomie politique.

Cela nous permettra, peut-être, d’avancer dans la réflexion autour du thème : une autonomie pourquoi et pourquoi faire ?

(1) Vendetta et banditisme en Corse au 19ème siècle. Éditions. Albiana

(2) Éditions de la Différence (Avril 1984)

(3) En Corse-L’esprit de clan-Mœurs politiques-Les vendettas-Le banditisme. Calmann-Levy 1887

(4) Milieux criminels et pouvoirs politiques. Éditions Kartala 2008

(5) Le Guépard. Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1958). Éd. Du Seuil

(6) Bergers corses-Les communautés villageoises du Niolu. 10 ans de recherche sur une communauté villageoise. Éd.. Albiana

(7) Nous avons vu, dans un premier article, que la Corse est la région la plus pauvre de France Métropolitaine. Mais c’est une région où l’on trouve une grande progression de fortunes. Cela fait de l’île un territoire de plus en plus inégalitaire. En revanche, nous verrons qu’en comparant les PIB de différentes régions européennes, la Corse n’est pas l’île la plus pauvre

Sur "Être deux pour ne pas disparaitre": Corse des années ardentes - 1939-1976. Paul Silvani. Ed. Albatros