Évoquer, l’évoquer ainsi… n’est-ce finalement pas un peu comme voler à l’arrachée ce qui lui reste, c’est-à-dire, son âme ?…

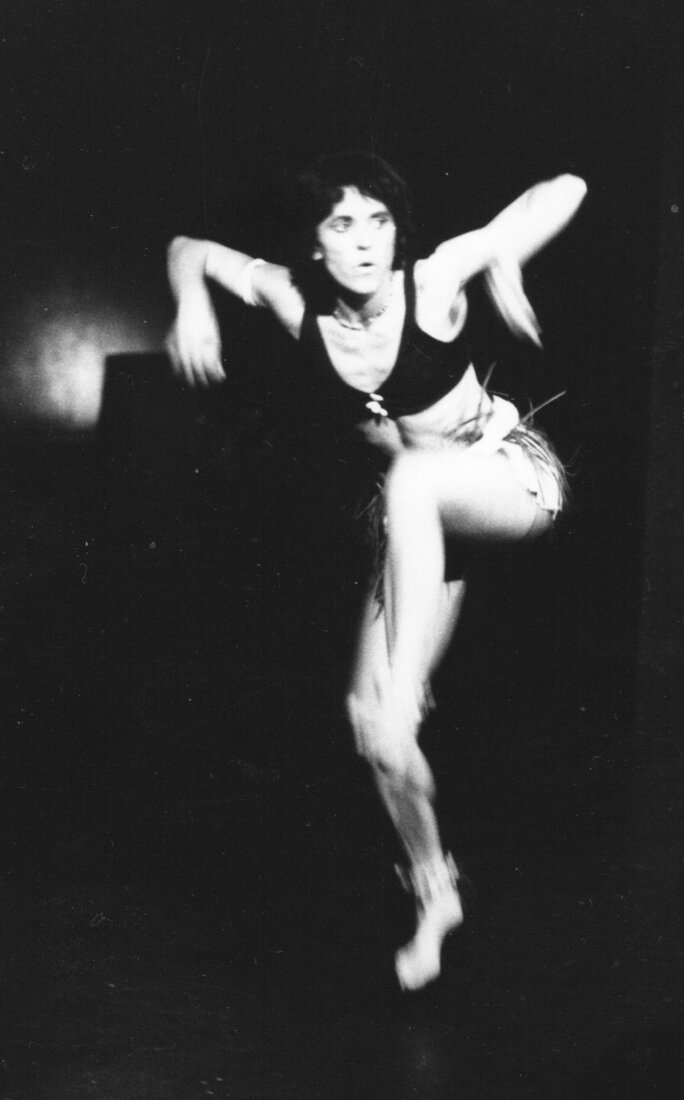

Agrandissement : Illustration 1

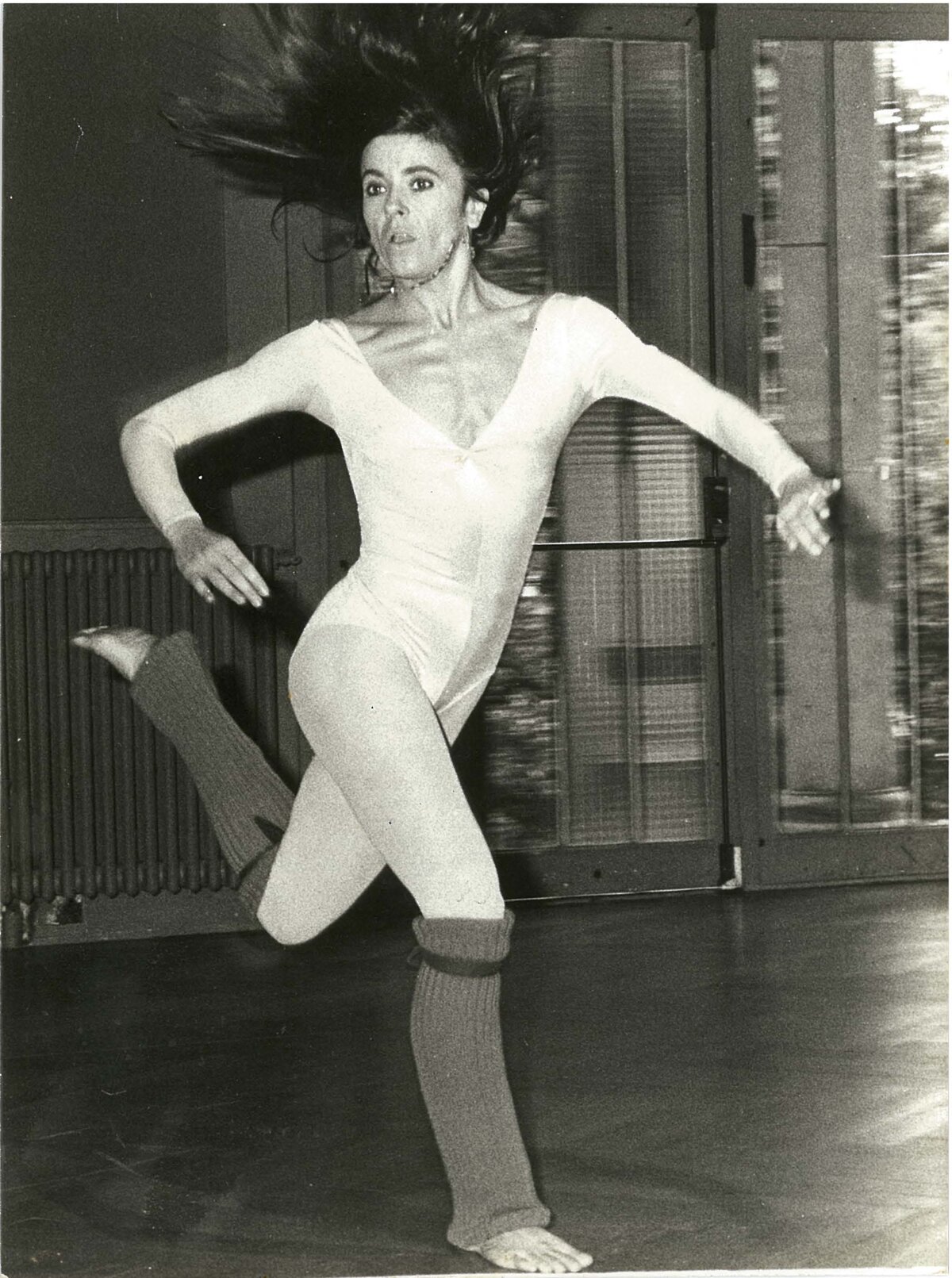

Danse et percussion, main dans la main. Rien que ça. Danse et percussion ou l’instinct d’habiller ainsi le bonheur. Le bonheur désespérément. Un bonheur simplifié mais authentique : son bonheur, et celui des autres. En 1947, celles et ceux nés sous les frimas de la Guerre Froide sont prédestinés à porter le fardeau des années de plomb, à soutenir la mémoire et à tenter d’enrichir l’imaginaire des prochaines générations. Tout un programme… Pour Jeanine Claes, les cours de danse à trois ans. De la danse dite classique. L’école de danse, la rue juste derrière le rez-de-chaussée familial où s’entassent 9 frères et sœurs, un rez-de-chaussée avec vue imprenable sur Carbone-Lorraine qui n’est pas le nom d’une gangster corse mais celui de l’usine qui résiste au temps qui va.

La danse, lira t'elle ou dira t'elle (qui sait) : « C’est l’Art sacré. Danser c’est lutter. Lutter contre tout ce qui retient, lutter contre tout ce qui enfonce, lutter contre tout ce qui alourdit… La danse, c’est découvrir son corps, l’essence, l’âme de la vie. ». Alors, elle danse. Et elle lutte. Quoique la danse, sans drumming, sans musique live… En 6ème, au lycée Carnot d’Asnières, il y a bien ce petit garçon très romantique qui joue du piano pour elle et qui la fait danser pendant les cours de musique. Le petit garçon en question sait qu’il tient sa muse. Une muse à perpétuité. Le petit garçon s’appelle Jean Musy. Plus tard, il deviendra l’arrangeur musical le plus sollicité de l’hexagone doublé d’un grand compositeur. Mais ça, il ne le sait pas encore. Quoi qu’il advienne, Jeanine Claes guidera désormais ses doigts sur le clavier. Et les gens lui trouveront un toucher divin.

Diriger sa première classe à 12 ans, ça interpelle. En v’la une gamine qu’il faudra bientôt songer à surclasser afin d’intégrer l’École des professeurs de danse d’Irène Popard… Une école plutôt prestigieuse, à Paris. Un autre monde quand on vient de la zone, celle du Gennevilliers de ces années là. Á l’époque, elle s’interroge déjà sur le bienfondé de la danse classique. Comment se libérer de l’oppression de ce cadre académique franchement antinaturel, un cadre hypocrite qui l’empêche, en plus, d’exprimer cette rage qui la démange ? En attendant, cap plutôt sur passe-ton-bac avant de traverser le Périph, l’École Supérieure d’Études Chorégraphiques où l’on enseigne, entre autres, les origines de la danse moderne, de la danse rythmique, de la danse jazz, du théâtre. Tout ceci agrémenté d’un cursus universitaire en psychomotricité à Paris V-René Descartes où, malgré elle, Jeanine Claes doit rejouer les muses de service. Cette fois, il s’agit d’un certain Tobie Nathan, futur pilier non pas de rugby à XV mais de l'ethnopsychiatrie made in France.

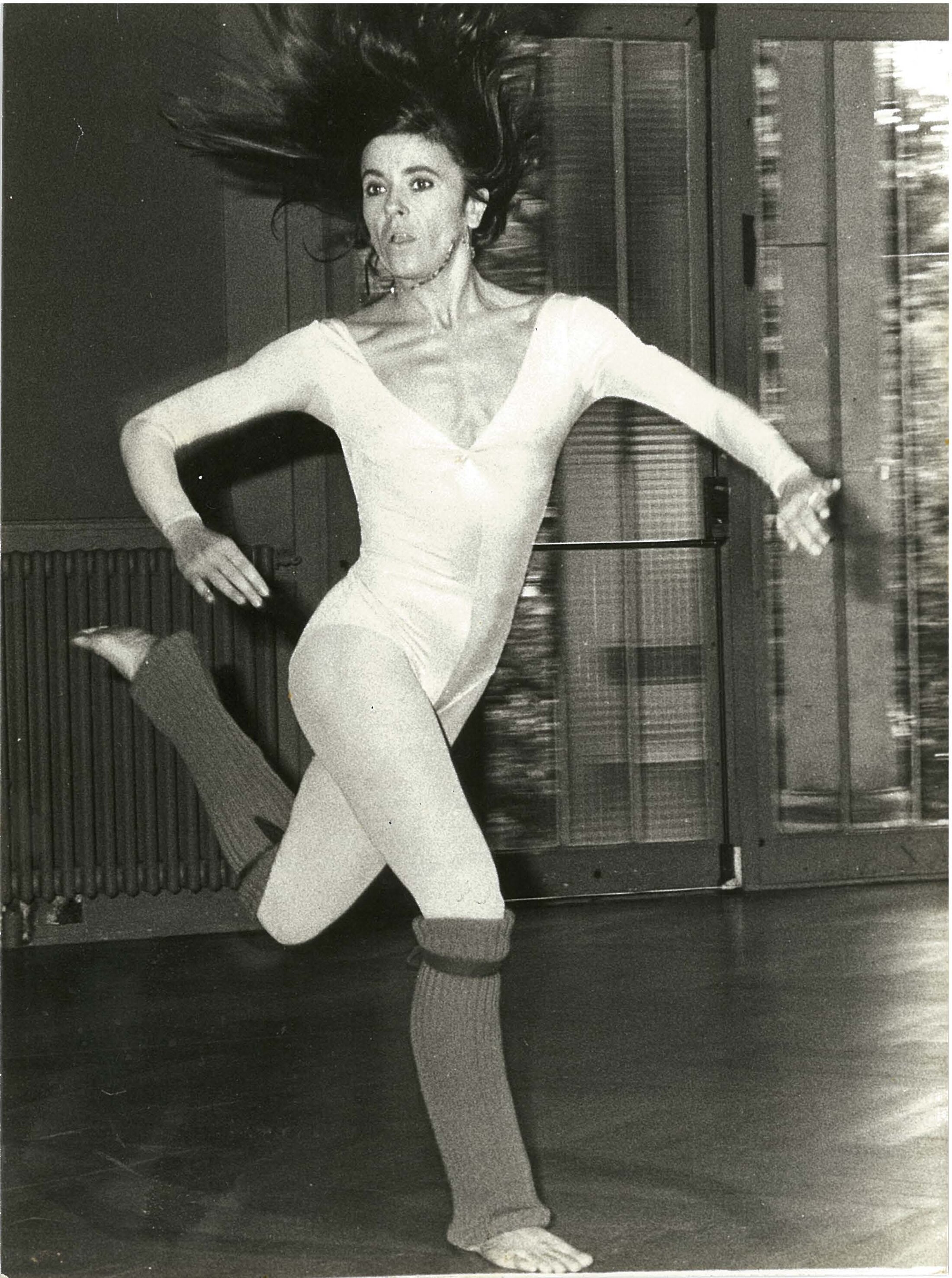

Afin de financer ses études, elle s’occupe des enfants handicapés de Gennevilliers, des prédélinquants de Colombes et de Villeneuve-la-Garenne. C’est d’ailleurs avec eux, en mai 1968, âgée de 20 ans, qu’elle se fait ouvrir les portes des usines occupées de la ceinture rouge pour offrir aux grévistes retranchés des spectacles de danse vivante. Une danse tournée vers les autres et en aucune façon solitaire. La danse pour partager, être ensemble, communier au plus haut niveau de l’intensité. Ce n’est plus la zone de Gennevilliers mais celle du dépouillement et de la sincérité absolue. Seule certitude, alors : l’art est lié à la vie. L’artiste dans sa tour d’ivoire, foutaise… Pendant cette période plutôt agitée, il y a toute une série de rencontres providentielles. D’abord, avec Karin Waehner. Toutes deux se lient d’amitié. En la prenant sous son aile, cette grande chorégraphe et danseuse contemporaine la fait rentrer à la mythique Schola Cantorum où, dans un premier temps, Jeanine Claes distille des cours de jazz. Toujours à la recherche d’énergie pure, c’est aussi le Centre Américain (ou American Center) de Paris, avec Ingeborg Liptay, et surtout deux élèves de la danseuse américaine Katherine Dunham : Elsa Wolliaston et Herns Duplan dépositaire d’un cours d’expression primitive.

« Un jour, je montre à mes étudiants une danse rituelle du Bénin, se remémore très bien Wolliaston. Non contente d’être capable de la reproduire illico dans le ‘texte’, Jeanine l’interprète ensuite avec son propre senti en introduisant des pas de danse. Une véritable artiste, habitée par le génie du mouvement et du rythme. » Á ce sujet, Henri Bergson n’écrivait-il pas : « À quoi vise l’art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l’esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience ? » Bergson, toujours : « Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous mêmes, je crois bien que l’art serait inutile. Et plutôt que nous serions tous artistes car notre âme vibreraient alors continuellement à l’unisson de la nature. » Jeanine Claes est en quête de vérité. Non pas la vérité des philosophes, mais celle des sentiments et de l'instinct. L’instinct animal. Toujours est-il qu’elle vient de trouver là sa voie, symbole d’un besoin organique, d’une renaissance qui va lui permettre de pouvoir enfin coaguler ses émotions et essayer d’exorciser un peu ses démons. Top départ.

Quand on parle de Johan Cruyff

Au coeur du combat créatif des années 60-80, l’Europe est aux avant-postes. Sur Amsterdam, Johan Cruyff délivre l’acte de naissance du "Football Total". Un séisme sans précédent à l’échelle du ballon rond. Initiales JC, le stratège batave est, lui aussi, né en 1947 et a grandi dans une espèce de zone expérimentale surnommée "le village de béton". Comme-ci tous les phénomènes de cet acabit possédaient un ADN commun… En France, c’est plutôt la Nouvelle Vague et le cinéma d’auteur qui résonnent davantage. Puis, il y a Paris, métropole alors de la danse mondiale. Et cet American Center, ancré boulevard Raspail, où, paradoxe, à l’insu des administrateurs (américains), une mini-révolution est en marche. Jeanine Claes bouscule les usages, elle explose les codes. Bientôt son nom sera sur toutes les lèvres.

Libéré(e)s de toutes conventions et emprises artistiques, loin des modes, quand il faut faire moderne à tout prix, tantôt allègrement, tantôt violemment, il arrive que certains débordent (n’en déplaise à Denis Tillinac) du cadre défini de cette sempiternelle modernité : Bob Dylan poli les ballades folks traditionnelles, le nº14 joue les courroies de transmission entre football d’antan et football de demain, tandis que Jeanine Claes s’impose comme le chainon manquant qui semble faire défaut à l’histoire chronologique et spirituelle de la danse. Dans sa classe, un dialogue constant et improvisé s’installe entre danse et musique. Une interdépendance qui revendique son unicité. Une proximité, un échange à bâtons rompus où l’un interprète ce qu’exprime l’autre et anticipe son prochain mouvement ou sa prochaine frappe sur l’instrument. Quelque chose qu’on ne voit pas en danse, un appel d’air très frais. Vu de l’extérieur, ces cours peuvent ressembler à une session de jazz. Dans l’éphémère, le moment… Comme d’ailleurs au foot, cet art collectif qui se crée et s’aboli avec l’instant. Qu’ils soient batteurs ou percussionnistes, de passage dans la capitale, les grands noms du jazz américain ne s’y trompent pas. Au Centre Américain, lieu de transition obligé, ils viennent faire le bœuf dans ses cours aux côtés des jeunes gâchettes tricolores, Mino Cinelu, Pierre Marcault, Roger Raspail… sans oublier "Fodé de Marseille", l’habitué.

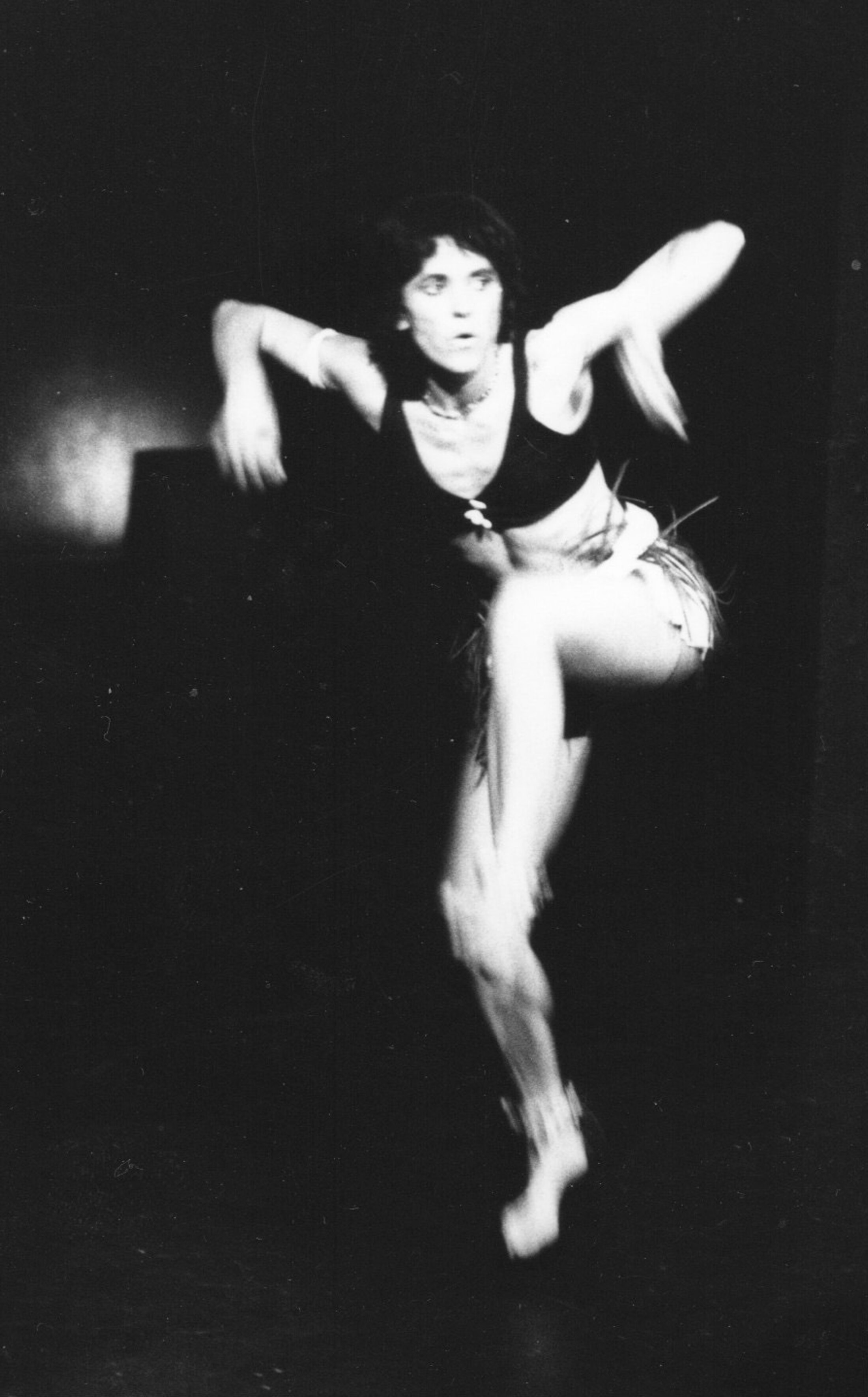

En action, s’offrant ainsi sur le parquet, la danseuse dégage un je-ne-sais-quoi, une présence. Une présence qui mêle la grâce au tragique, et qui va bien au delà des apparences. Si Cruyff est le jeu, elle est la danse. Ni plus, ni moins. Ce qu’elle transmet alors librement par son corps, son visage, ses yeux et sa danse, revêt quelque chose d’analogue à un ovni. Qui vient d’ailleurs. D’une autre galaxie. Fusion d’éléments précieux, pas souvent au rendez-vous dans un même temps. Des éléments qui délivrent une sorte de vérité. Une danse authentique, ‘partageable’, riche de par son humanité. Ses élèves se disent marqué(e)s, impressionné(e)s. Les cours affichent vite complets. On commence à refuser du monde. Á guichets fermés. La liste d’attente s’allonge. Il faut dire que, alerté par le bouche à oreille, le corps médical suit d’assez près le déroulement des opérations, de ces déjà fameux cours à bases pédagogiques. Des cours dits ‘d’expression africaine’, même si Jeanine Claes n’a jamais posé les pieds en Afrique. Voici en substance ce qu’elle confiait à la journaliste Dominique Frétard : « Certain(e)s élèves viennent sur recommandation d'un médecin... De toute façon pour tous, cette danse devient indispensable à leur fonctionnement, à leur équilibre (…) Cette danse d’expression africaine permet de se sentir mieux car elle met en communication avec les éléments cosmiques. Au cours, je ne dis pas "gauche" ou "droite", mais "du côté de la montagne, de la lune", etc., afin que les élèves prennent mieux conscience de leur espace intérieur, qu'ils s'ouvrent davantage face à l'univers. Il faut qu'ils respirent, qu'ils se vivent à l'unisson avec le monde. (…) Le N'Doep est le rythme utilisé pour chasser le mal et je l'emploie à mon cours. (…) Si dans notre société tant de choses ne vont plus, j'essaie, au niveau de mon cours, d'apporter les germes d'un changement : de mentalité, dans les corps. Mes élèves cherchent les moyens de réconcilier corps et esprit. La majorité ont des problèmes avec leur corps : c'est la première chose qu’on voit. Ils n'osent pas le bouger. Ils sont maladroits, bloqués depuis longtemps (…) Mais avant de libérer les mouvements du bassin, là où tout se joue, il faut desserrer la tête. »

D’un côté, Jeanine Claes ouvre à ses élèves un monde auquel ‘le commun des mortels’ n’a pas d’emblée accès. Elle leur permet de s’aventurer dans une autre dimension. De l’autre, elle va engager un furieux bras de fer avec les administrateurs américains de l’établissement pour imposer des artistes guinéens. Et pas n’importe lesquels ! Tous et toutes sont membres des Grands Ballets d'Afrique Noire d’Ahmed Tidjani Cissé. En exil, la troupe végète à l’unisson dans le quartier latin. Au Centre Américain, les bonnes mœurs du XIVème arrondissement et la France des flonflons et de l’accordéon s’apprêtent à subir bientôt les assauts répétés de la percussion. Et du djembé, en particulier. Parfois, lors des cours, la fille sauvage de Gennevilliers se retrouve ainsi épaulée d’une douzaine de musiciens. Tous de haute volée et de renom. Par excellence, le milieu de la percussion est un univers de mecs, sexiste. La construction d'une vie avec les hommes… Colère du peuple en elle, en plus de leur donner du travail, sabre au clair, elle effectue le grand écart entre le Centre Américain et la préfecture de Bobigny pour leur négocier , toujours au forceps, un sésame sous la forme d’un titre de séjour. Ce qui vous place une femme…

Agrandissement : Illustration 2

Surnommée sans hésitation "l’Africaine", on lui propose en toute logique de prendre la direction des Grands ballets d’Afrique Noire. Elle refuse. En replaçant dans le contexte de l’époque, il est clair que cette femme à l’état brut n’est pas une artiste engagée au sens où l’on peut l’entendre. Certes, à travers sa démarche, elle n’a pas le comportement de la femme objectivée. Dans son coin, elle contribue aux Droits de la Femme, à l’émancipation féminine ou à la cause de l’anti-discrimination. Mais sans jamais adhérer à une quelconque mouvance, à un parti. Elle le fait, à sa façon ; un peu à la manière d’un Peter Norman qui, lui, apporta - mine de rien et à son propre détriment - un soutien inconditionnel aux Droits Civiques américains en donnant dans la nuit de Mexico 68 un coup de main historique à ses complices du 200m, Tommy Smith et John Carlos. Liberté d’esprit et liberté d’expression… Aux prises de position soulignées en caractère gras, Jeanine Claes préférera son approche "artisanale".

En 1976, sous l’autorité du Commissaire André Solères, la Brigade des stupéfiants (les Stups, chers à Gainsbourg) surveille activement le Centre Américain. Car qui dit artistes de jazz américains, sous-entend drogue. CQFD. Et comme l’héroïne s’est raréfiée dans l’hexagone depuis la ‘fermeture’ des labos de Marseille (voir La French Connection, obsession du journaliste tout terrain François Missen), il existe sur Paris un dealer plus ou moins officiel, leur compatriote batteur Kansas Fields, celui-là même qui servit de ‘guide’ à Billie Holiday lors de sa venue dans la capitale en 1958. Avec l’arrivée au Centre Américain des Grands Ballets d’Afrique Noire, voici que les hommes du commissaire Solères découvrent leurs homologues des Renseignements Généraux qui détonnent plutôt dans le décor ! Surprise, surprise… Les temps ont peut-être changé mais la République Française n’a toujours pas bien digéré que la Guinée fut la première colonie française d’Afrique subsaharienne à proclamer son indépendance. Depuis 1958, son dictateur patenté Ahmed Sékou Touré n’a jamais été en odeur de sainteté à l’Élysée. Et les classes de Jeanine Claes se transforment en plaque tournante de la diaspora guinéenne en exil. Étudiants en droit ou sciences po, mains d’oeuvre et intellectuels s’y côtoient chaque fin de soirée, après le cour, autour d’un café. On cause pays, politique. Parmi eux, Alpha Condé. Celui-ci a d’ailleurs déjà entamé les tours de table. Et l’avenir lui a donné raison. Aujourd’hui, c’est le Président (à vie ?) de la Guinée Conakry, premier Président démocratiquement élu. Le poète-dramaturge Cissé, bombardé assistant de la danseuse, deviendra, lui, Ministre de la Culture. Bien plus tard, après que la Fondation Cartier ait racheté cet oasis dans la grisaille, lors des rénovations, en démantelant le plancher, les ouvriers y découvriront une cache-d’armes. On a beau dire…

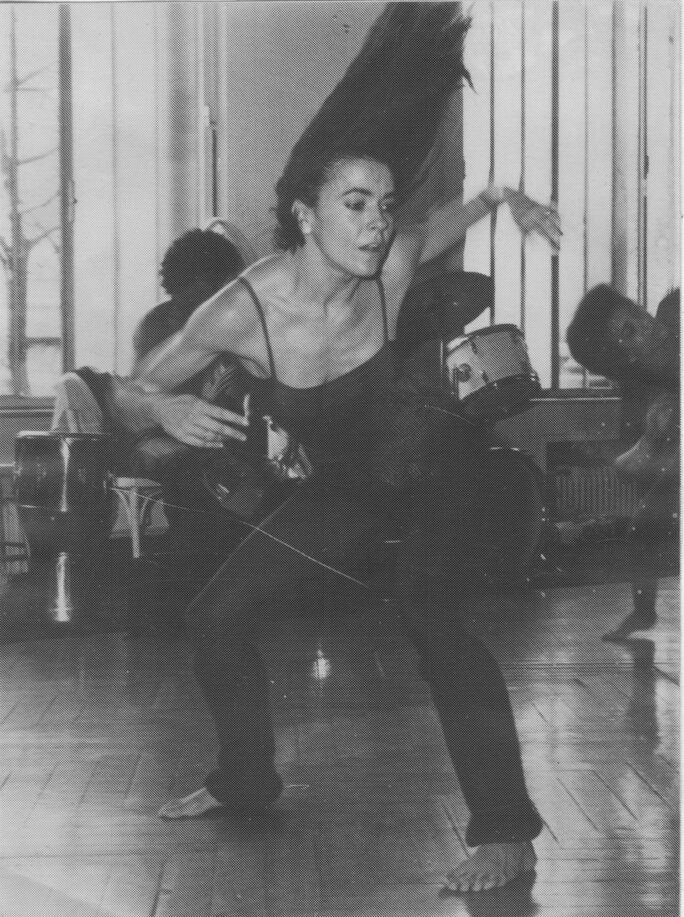

D’origine ‘Algéro-nigérienne’, débarqué sans un sou à Marseille avec pour tout passeport sa darbuka, Guem et la danseuse ont enclenché une liaison longue de cinq années scellée sur l’amour de la danse et de la musique. Entre la danse et la percussion, sur scène, il y a alors une telle harmonie chez eux qu’à ce degré d’esthétisme, cela en est assez vertigineux. Voire, dangereux. Á trop vouloir se rapprocher des Dieux (de la danse), on peut se brûler les ailes… Jeanine Claes révèle ainsi Guem au grand public. On les voit sillonner l’Europe de long en large, écumer les festivals d’Avignon, de Châteauroux, d’Annecy ou de Tabarka. Mais à Pâques 1978, la rupture est consommée. Et dans le sud de l'Espagne (d’où son père est originaire), un grave accident de voiture cause à la danseuse une fracture-luxation des vertèbres cervicales et compromet sa carrière. Rapatriée d’urgence en avion sur Paris, à l’hôpital Cochin, le diagnostique du chirurgien de garde se veut sans appel : fracture-luxation C4 - C5 (à la jonction entre la 4e et 5e vertèbre cervicale). La messe est dite, sa carrière de danseuse a vécu. Toutefois plutôt que de procéder à un ‘soudage’ comme le veut l’usage, le chirurgien, manifestement très inspiré, prend l’initiative d’opter pour un dispositif en titane. D’après lui, au mieux, sa patiente peut espérer remarcher, un jour. Quant à redanser, autant oublier. Restée allongée et plâtrée trois mois complets sans bouger, nourrie à la paille, elle regagne son domicile en chaise roulante. Au bout de quelques semaines, elle envoie balader l’équipe de kinésithérapie qui s’active auprès d’elle, prétextant pouvoir se rééduquer seule à partir de mouvements spécifiques à la danse, des mouvements qui lui avaient permis auparavant de se sculpter un corps d’athlète au naturel que beaucoup lui enviaient. Retravaillant sans mégoter au Centre Américain avec une minerve, un beau jour, sans préavis, en pleine classe, devant des élèves et des percussionnistes ahuris, elle arrache sa minerve qu’elle jette rageusement au sol. Comme si de rien n’était, elle a retrouvé tous ses moyens. Plutôt incrédule, ‘son’ chirurgien viendra la filmer avec une équipe vidéo.

Où l’on reparle de Cruyff

Ce come back hors série confère à la grande prêtresse de la danse d’expression africaine, un statut de danseuse inoxydable. Sur les parquets en bois, elle dégage un espèce de réalisme poétique qui vient de loin. Quelque chose issu de la marge. Simplicité frontale, avec elle la danse ne semble plus charrier ses éternels relents bourgeois, voire petits-bourgeois (et là, c’est sans euphémisme) ou intellectuels. La danse attitude ? « Parfois, analyse volontiers Cruyff, sur le terrain on est sous le coup d’impulsions qui vous font réaliser des choses incroyables que vous n’auriez jamais imaginées. Ces impulsions surviennent lorsque vous avez atteint un tel degré technique et de connaissance du foot que votre corps répond aussitôt à ce que votre cerveau réclame alors. Même si ce n’est rien d’autre qu’un éclair qui vous traverse la tête.» Les experts portent le même constat à propos de la danseuse. Aérienne, plus légère que l’Hélium, pas de danse d’une élégance inouïe, elle a développé cette agilité d’évoluer à la vitesse TGV. Sa vitesse d’execution n’a pas d’égal. Établie à Montpellier, la danseuse chorégraphe et professeur Anne-Marie Porras se souvient de cette présence lumineuse, cette silhouette cristalline souvent portée à l’incandescence… Un digne copie-collé de feu Cruyff lorsque celui-ci traversait les pelouses, balle aux pieds. Dans les années 70, chacun prend conscience que la beauté a une durée, aussi bien dans un stade que sur un parquet de danse.

Où l’on parle cette fois de Juliet Berto

D’aucuns s’interrogent alors sur cette absence de lauriers qui lui pendent pourtant au dessus de la tête. D’autres répondent qu’elle n’en a pas besoin. Les sunlights et la presse people, ce n’est pas son truc. Mais alors, pas du tout ! En plus, elle ne coure pas le cachet, incapable de danser sans ressentir.

« La création doit-être subversive… on est les acrobates d’un grand cirque…on ne peut pas vivre autrement que sur la corde raide, sans filet. Moi, ce que je veux c’est jongler avec ma peau de toutes mes forces », proclame l’actrice et réalisatrice rare, Juliet Berto, née sous une même étoile, en 1947. Les deux femmes se sont-elles un jour parlées, croisées ? C’est possible. Jeanine Claes est alors courtisée par la milieu de cinéma, que cela soit la bande à Claude Zidi au moment du tournage de Tchao Pantin, ou bien toutes ces actrices qui font la queue à sa classe du Centre Américain… Bernadette Lafont et ses filles, Isabelle Hupert, Valérie Kaprisky… Et puis, il y a Isabelle Adjani. En 2019, celle qui a aussi grandi à Gennevilliers (si, si) retrouve la scène pour une pièce vaguement inspirée d’Opening Night de John Cassavetes où elle décline un danse décrite par la presse comme ‘tribale’. Une danse sortie du plus profond d’elle même… On croit rêver ! Á moins qu’il ne s’agisse là d’une opération du Saint Esprit. On ne sait jamais… Adjani n’est pas la seule affectée de troubles de mémoire. Chez Sandrine Bonnaire, il y a de quoi sérieusement s’inquiéter : Alzheimer ? En 2015, dans le cadre de Le Miroir de Jade où, parait-il, elle danse plus qu’elle ne parle, celle-ci affirme alors sans pudeur au journal Le Monde : « J'ai d'abord pris des cours de danse lorsque j'avais 23 ans. » Adolescente, Sandrine Bonnaire se rendait au Centre Américain, accompagnée de sa maman, pour prendre la classe de Jeanine Claes. L’ingratitude est le sentiment le mieux partagé dans les milieux artistiques. C’est bien connu.

Mais revenons plutôt à notre danseuse dite inoxydable. Elle qui aurait pu faire une intéressante brune Godardienne modèle standard. Dommage. Toujours est-il que le cinéma d’Outre-Atlantique s’est également penché sur son cas. Hollywood Calling. Barbarella, en personne. Sauf que pour l’occasion Jane Fonda a sa casquette de femme d’affaires solidement vissée sur le crâne. Désireuse de faire (encore plus) fortune en reprenant à son compte le concept de l’Aérobics (tons pastels sur fond de cacaphonie disco), dont le Dr Kenneth H.Cooper avait assembler les fondamentaux dès 1968, l’actrice Américaine, sourire ultra bright, déroule alors un pont d’or devant Jeanine Claes pour l’amener en Californie afin de commercialiser sa méthode de danse. California Über Alles, pilonne alors Jello Biafra (figure de proue des Dead Kennedys). Pas tant que ça finalement car Jane Fonda reçoit une réponse cinglante en retour : « Dans vos classes d’Aérobics, les participants sont déconnectés de leur vie spirituelle. Ils évoluent comme des machines, des robots avec des p’tits muscles mais pas de feeling. » C’est par où la sortie ?

Que l’actrice américaine se rassure, elle ne fut pas la première à se ramasser un râteau maison. Bienvenue au club, aurait pu lui lancer Mick Jagger ! En effet, quelques années auparavant, en juin 1976 très exactement, dans le cadre du lancement de leur album (pas honteux) Black and Blue, les Rolling Stones se produisent quatre jours d’affilée à Paris, aux Abattoirs de La Villette. L’inapaisable Mick Jagger propose alors à Jeanine Claes de les accompagner sur scène pour boucler le reste de leur tournée en France, mais aussi en Allemagne et dans les Balkans. Condition sine qua none : être vêtue sur scène d’un short. Un accessoire que la danseuse juge beaucoup trop court, voire carrément très vulgaire. Le chanteur des Stones aura beau la relancer. En vain. D’autant plus intransigeante quand la célébrité ose pointer le bout de son nez…

Á défaut d’une tournée européenne avortée avec les Rolling Stones et de la California franchement Über Alles exécrée par les Dead Kennedys, prodigalité chevillée au corps, Jeanine Claes s’enferme en 1980 dans un studio d’enregistrement. Afin que les élèves de ses classes puissent si besoin s’entraîner à domicile, elle a décidé de composer et produire une galette vinyle, Soleil : Rythme et Danse. Ces rythmes inédits, qui n’ont plus rien de traditionnel, sont enregistrés en l’espace de quelques jours au Studio 142, localisé Rue Réaumur (Paris IIe), avec la complicité de deux musiciens de ses cours : le batteur sénégalais Aziz N’Diaye et surtout le tout jeunot percussionniste d’origine antillaise Philippe Lincy, fidèle de la première heure qui démarra avec elle âgé de 16ans. En 2020, les DJs français, tel Cheb Gero, usent sur leur platine des morceaux d’un album gouté par les collectionneurs chevronnés.

Ancrée au Centre Américain, Jeanine continue de faire danser sa vie, et celle des autres. Elle danse comme elle respire et exerce ses cours de danse d’expression africaine également à la Schola Cantorum, au théâtre Noir ((de Benjamin Jules-Rosette), à la MJC de Colombes… Mais l’état de ses cervicales veut qu’elle doit songer à se ménager des plages de repos. Des plages ensoleillées. Le temps des pérégrinations planétaires a sonné pour la Parisienne d’adoption. Elle voyage, souvent en solitaire. L’Afrique, d’abord, avec la Casamance sur les conseils de musiciens des Grands Ballets d’Afrique Noire. Pour être vrai en tout, sur scène la présence de Guem la paralyse littéralement. Elle en tremble au point de s’en rendre malade. En partant vivre ainsi quelque temps dans un village de Casamance, elle en profite pour se faire soigner par un marabout qui, selon les témoignages, éloignera les forces négatives avec un traitement à base de plantes accompagné, selon elle - cette fois, d'un discours à la force impressionnante. Depuis ce jour, à chaque voyage en Afrique, elle consulte un marabout. Et en Haïti, elle va vivre dans le ghetto de Port-au-Prince où elle est initiée au rite voodoo. Au grès des voyages, son répertoire artistique s’étoffe. Après Haïti, par exemple, elle introduit les ondulations dans sa danse

L’Afrique toujours, Djibouti et Madagascar. Déplacements plus ou moins orchestrés en sous-main par le Quai d’Orsay. Les échanges culturels font les bons amis. Là aussi, c’est bien connu ! La France, pays ami. Cette nation qui a massacré près de 100.000 Malgaches en… 1947, à grand renfort d’exécutions sommaires et de tortures expérimentales. Tandis qu’à Djibouti, le pays vient juste (en 1977) d’obtenir son indépendance. Et là, il n’y a évidemment pas mieux que le légendaire savoir-faire bleu-blanc-rouge pour équiper dorénavant les forces armées de la toute jeune république.

Un beau jour, au retour d’un séjour dans un village de Casamance, Jeanine Claes se met en tête de se rendre seule à Jufureh, le village de Kunta Kinté. En s’enfonçant dans les entrailles de la jungle, la remontée du fleuve Gambie se transforme en cauchemar digne d’un Au coeur des ténèbres de Joseph Conrad. Peut-être, comme dans le roman, veut-elle remonter ce fleuve pour rencontrer l’autre versant d’elle-même, affronter sa propre dualité et l’ambiguïté de toute morale ? Mystère. Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’en plein territoire Malinké, sur le bateau, les passagers tombent comme des mouches. L’un d’eux décède et la danseuse qui glisse pieds nus sur les parquets contracte direct le paludisme. Ce satané palu’ qui minera tout le reste de sa vie et de sa carrière. Toutefois, l’Afrique n’a pas l’exclusivité de cette période d’impénitente globe-trotteuse, puisqu’en cherchant bien on arrive à dénicher sa trace à Bornéo (côté Malaisie), là encore en pleine jungle, où elle encadre généreusement la troupe ‘nationale’ de danse-théâtre de l’état de Sabah. Si durant toute cette période à bout de souffle, elle n’a jamais économisé un voyage initiatique, papillons dans le cœur, elle n’a jamais non plus économisé une aventure sentimentale, un amour passion, auxquels elle apportait toujours un moelleux de romanesque.

Ou l’on reparle de Cruyff bis répétita

Dans le foot, on dénombre généralement un génie par génération. Et encore. Grosso modo, Cruyff a écrasé de toute sa classe les années 70. En danse, sur la période 1970-1985, dans le monde, elles sont deux à se partager les honneurs : Carolyn Calrson et Jeanine Claes, aussi lumineuses l’une que l’autre. Des lumières lumineuses, bulles de champagne millésimé… Chacune dans son registre. Le registre si singulier (qui frise le prophétisme) de ‘l’underground dance sensation’ qu’on adule sans limites au Centre Américain lui interdit toute forme de couronnement. Les lauriers sont des étoiles filantes tandis que la reconnaissance du public est un soleil. Ou quelque chose de ce genre… Á ce stade (du papier, et non pas de foot, pour celles ou ceux à qui le fil du texte aurait un peu échappé), fort de ce principe établi, il est légitime de se poser la question, aussi crue soit-elle : Mais alors, qu’est-ce qu’a pas marché ? Comment la plus Parisienne des danseuses s’est-elle arrangée pour disparaître dans l’anonymat le plus complet, et cela jusqu’aux portes de l’Antarctique qui n’ont jamais eu la réputation d’abriter les grosses chaleurs tropicales (même à l’heure du réchauffement climatique) ou d’être une place de choix pour la danse ? Loin de là… Comment en est-elle arrivée à cette voie de garage après avoir réussi à dynamiter, sans arrières pensées, les conventions sociales de tout un milieu et d’une époque ?

Où l’on reparle de Juliet Berto

Pour tenter d’entrevoir le pourquoi du comment, il faut remettre les aiguilles de sa montre (pas digitale) à l’heure de mars 1985. « On ne peut pas vivre dans le gris, dans le grisaille… je parle pas de noir et blanc, je parle de grisaille. La vie, elle n’est pas noir et blanc, c’est autre chose… c’est une forme de voeux le noir et blanc… mais la grisaille, c’est l’enfer… j’ai besoin de couleur, j’ai besoin de gens, j’ai besoin de chaleur, j’ai besoin de tendresse, j’ai besoin d’amour, j’ai besoin de protection… » disait sans détour Juliet Berto. C’est à peu près le propos que tient aussi Jeanine Claes. Alors, au sommet de son art, elle balance un grand coup de pied dans l’échafaudage, en laissant derrière une sorte de légende intouchable. La terre se met à tourner. Aux quatre vents de sa fantaisie, cette femme venue du peuple s’embarque avec deux percussionnistes sous contrat pour un tour du monde en forme d’errance, avec Sydney comme cul-de-sac. Encore une dont les rêves sont venus s’échouer sur les ‘fatal shores’ de l’île continent, là où l’on n’hésite pas à dézinguer les têtes qui dépassent des rangs. Silence dans les rangs… Sydney, terminus : tout le monde descend. Sydney tel un premier pas vers l’oubli, en dépit d’une météo plutôt favorable pour ses cervicales. Á force de toujours naviguer sans boussole, on finit par se fourvoyer sous des cieux où le ciel se couvre vite de gros nuages menaçants.

Á Paris, aux Bouffes du Nord, théâtre historique de Peter Brook (tous les deux se connaissent à travers l’expérience du théâtre Noir), elle avait assisté à la représentation unique d’une troupe aborigène. Une fois à Sydney, l’Aboriginal Islander Dance Theatre est sa destination privilégiée. Accueil glacial, institution curieusement sous tutelle… américaine secondée par une cerbère ‘Sudaf’. On fait vite comprendre à ‘l’Africaine’ qu’elle n’a pas la peau assez foncée. Textuel ! L’argument-massue et sulfureux, humanité zéro… Chez celle qui avait la haine de toute discrimination, première friction avec la réalité de l’endroit. Dans son cas, une réalité encore plus dure que le roche Tarpéienne. Sinon, pour celles ou ceux peu au fait des coutumes locale, sachez que le Commonwealth d’Australie se veut parfois farceur. Ce qui va de soi pour une Fédération soucieuse à jouer les oies blanches aux Nations Unies après avoir pourtant (véridique) posé les grandes lignes de l’Apartheid bientôt reprises par l’Afrique du Sud. Dans le même élan, les autorités culturelles du pays ont la trouille que Jeanine Claes ne se prenne à célébrer la culture aborigène à une époque où même dans le cinéma australien actrices et acteurs sont tenus de se débarrasser, devant les caméras, de leur accent aussi sous peine d’aller pointer au chômage ! Bordurée également à l’unanimité par les professionnel(le)s de Sydney, de peur - cette fois - qu’elle expose un peu trop leurs limites, seul Ross Coleman (voir le film Priscilla, folle du désert, 1994) lui ouvre sans retenue les portes vitrées de ses studios, au centre de la ville. Il lui propose même un salaire mirobolant et s’occupe de son visa de travail. Tenu de justifier son recrutement, il indique sur le formulaire destiné au Ministre de l’Immigration : ‘Sans équivalent dans le monde’. Mais voilà, comme avant lui Mick Jagger ou Jane Fonda, le fécond chorégraphe se voit essuyer une fin de non recevoir… La raison ? Il ne peut pas promettre du travail à ses deux musiciens auxquels elle veut rester solidaire. Question de mentalité.

Jusqu’à présent, et cela depuis l’âge 3 ans, Jeanine Claes n’avait jamais connu de période creuse, de rupture prolongée avec la danse - à l’exception de ces quelques mois d’hospitalisation et de convalescence. De cause à effet, son mal de vivre insondable remonte en surface toute, même sous le soleil laser des antipodes. Comme quoi… Pour appréhender ce qui entrain de se passer, il faut aller cette fois visiter les vestiaires de l’enfance. Celle d’une petite enfance saccagée, ravagée par des cicatrices invisibles. Une petite gamine détraquée d’emblée. Et une vie déjà en mille morceaux… « Dans les cas de carence relationnelle précoce, propose le professeur pédopsychiatre Philippe Jeammet, l’enfant développe une activité en quête de sensations. A la place de la mère, il recherche des sensations physiques douloureuses qui ont toujours une dimension auto-destructrice. » « La danse une activité sublimatoire socialement plus acceptable que l’alcoolisme, la consommation de drogue ou la boulimie, poursuit la psychologue du sport Amélie Grossman-Etoh. Au fil des ans, sa pratique (exactement comme pour le sport de haut niveau) masquait une fêlure, une dépression (déni de la perte, de la souffrance). Cette pratique intensive de la danse, toute sa vie, et de manière presque abusive, fut une solution non toxique pour elle à la recherche dans le monde externe de ce qui viendra pallier à son manque d’introjection d’un environnement maternant.» La danse et la percussion, un alibi pour survivre sa vie, pour étouffer ses démons. Doté d’une telle ligne de fuite, ce bonheur bricolé de toutes pièces ne pouvait être que provisoire. Et avec un déni plus structurel que contractuel, c’était dansé d’avance… Même si Nietzsche ose : «Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter d’une étoile qui danse. »

Á l’adolescence, lors de ses études, au Centre Américain, certes passée maîtresse dans l’art d’utiliser des faux-fuyants, de se dérober à tout, sa garde rapprochée de la danse n’avait alors rien décelé. Pas soupçonné que cette assurance naturelle masquait un mal d’être parfois insoutenable. Une rage au diapason de sa petite enfance. Fureur et angoisses. En fait, ce mal de vivre commença à reprendre le dessus, et de manière très prononcé, durant sa relation avec Guem. Celui-ci ne l’a ménageait pas, la confondant parfois avec son tam-tam. Guem, le catalyseur : le mauvais génie qui venait ainsi de la remettre dans l’axe du malheur. Du malheur à n’en plus finir, du malheur à n’en plus pouvoir. Une fois, il lui avait fait traverser (sans fluidité) la salle du Centre Américain non pas sur des patins invisibles mais en la trainant par les cheveux. Et cela, devant tous ses élèves. L’humiliation suprême. Ce jour là, têtes baissées, personne n’avait voulu relever. Vous pensez, une dispute conjugale comme il y en a tant d’autres. Bien sûr, vu sous cet angle, c’est tellement plus simple… Comme s’il fallait attendre l’ère #MeToo.

Guem et son legs empoisonné qui va faire boule de neige. Par la suite, le percussionniste cherchera à enfoncer le clou, à porter davantage le fer dans la plaie, en occultant par tous les moyens celle qu’il s’était pourtant proposé de marier à plusieurs reprises. Exemple parmi d’autres : dans ces années 70, leur association est directement à l’origine du morceau Le Serpent qui correspond à la manière si particulière qu’a Jeanine Claes de se mouvoir sur scène, tout en diagonale. Réenregistré en 1996 pour le générique de l'émission Ça se discute, ce jingle se charge d’asseoir pour de bon la notoriété de Guem qui prend alors grand soin de ne pas rappeler que ce morceau a été composé avec, et pour la danse de, Jeanine Claes.

Où l’on parle (enfin) de Cantona, et où l’on reparle (pour changer) de Cruyff.

Quand il ne disserte pas sur les mouettes criardes et super affamées qui suivent les chalutiers, Éric Cantona assène à propos de Cruyff : « S’il l’avait voulu, il aurait pu être le meilleur joueur sur le terrain à n’importe quel poste. » Peut-être King Éric le savait-il mais le génie du foot garda les cages de l’équipe réserve de l’Ajax d’Amsterdam. Avec Jeanine Claes, c’était idem, danseuse multi-cartes, capable de décliner au plus haut niveau toutes les danses, sans exception. Danse sans frontières. De déboires en rendez-vous manqués, entraînée dans une sorte de vortex, sous la peau improvisée d’une sans-papier, désertée par ses musiciens attitrés pour diverses raisons, tel Don Quichotte, jamais vaincue une fois pour toute, invincible d’une certaine manière, figure héroïque, elle va se retrouver en haut de l’affiche des nuits de Sydney… reine incontestée de la communauté brésilienne. Sur une piste de danse, partout chez elle. Á la fin des années 80, la lambada déchaîne les passions. Les night-clubs de la capitale du New South Wales (la Nouvelle-Galles du Sud) font recette juste sur son nom. Chaque soir, elle joue sa vie… mais elle l’a joue à fond. Elle électrice de nouveau une scène, comme à Paris. Mais dans une autre vie, sous d’autres latitudes. Les nuiteux de tous bords l’identifient alors à la lambada, la danse et la musique.

Dès son arrivée à Sydney en 1985, Jeanine Claes avait trouvé refuge au Bondi Pavilion, un bâtiment magique érigé sur la plage de Bondi. Une salle de danse face à l’océan. Là, des années durant, elle a continué d’enseigner et de développer une danse qu’elle veut universelle. Inlassable et stoïque. Mais voilà, il faut toujours que la réalité s’arrange pour faire un bras d’honneur à ses rêves. Aller comprendre… Cette fois l’empêcheur de tourner en rond se présente sous l’aspect des Jeux Olympiques de l’An 2000. On la déloge sans ménagement pour faire place aux structures du Beach volley. Pendant toutes ces années d’emballage olympique, elle en profite toutefois pour confronter ses ressentis, ses idées, avec l’élite du sport mondial. Un soir, lors d’un souper sur le port de Sydney entourée du ‘Colonel’ Russe Guennadi Touretski (Alexandre Popov) et de l’hyper pointu technicien de l’athlétisme mondial, le Français Jacques Piasanta (Marie José Pérec), sans crier garde, elle leur aligne le théorème suivant blanchi sous le harnais : l’amplitude du mouvement provient du degré de relaxation qui découle, lui, du rythme. En simplifiant : rythme + relaxation = amplitude. Á cet instant, le maestro de la natation, sur le point d’avaler de travers, s’exclame que c’est justement sur ce principe qu’il s’appuie à l’entrainement : « Bien sûr que le secret, il est là ! Quand la nageuse ou le nageur apprend à évoluer avec rythme dans l’eau, le corps se relâche. Et une fois qu’elle/il a appris à se relâcher, elle/il se déplace alors simplement et efficacement dans l’élément, et l’amplitude de leur mouvement s’en trouve alors automatiquement accru.» Lancés à la poursuite de l’excellence, danse (via le prisme Jeanine Claes) et sport d’élite, même combat !

Quoi d’autre ? De part ses carnets et les témoignages recueillis sur place, on sait toutefois que dans les années 90, elle avait réussi à travailler, sur le plan de la danse, avec les aborigènes. De jeunes délinquants notoires qui ne jurent alors que par le rappeur américain Bobby Brown. En conséquence de quoi, elle leur fait découvrir Yothu Yindi. « Quoi, quelqu’un de chez nous est capable de faire un truc aussi cool ! » se seraient alors écriés les durs à cuir de Redfern, le Bronx consacré de Sydney. Tous réconciliés pour l’occasion avec leur culture. On sait aussi que Russell Page s’imprégna de sa conception de la danse avant de devenir le danseur étoile de la troupe Bangarra (née sur les cendres de l’Aboriginal Islander Dance Theatre). Par la suite, on le découvrira pendu dans un parc. Mais là, c’est une autre histoire… Le nouveau millénaire venu, on se perd un peu en conjonctures. Quid de Jeanine Claes ? Elle dérive… L’homme de la Mancha, la femme de la Wilderness (ou espaces endémiques)… Saine d’esprit de cœur, pourquoi être partie laisser ses os en Tasmanie, l’île des Diables, l’île de ces forçats réduits à faire le mur à la rencontre de leurs souvenirs, si loin de ces marabouts à la sagesse ancestrale, seule face à son ombre en signe de malheur ? « C’est un bonheur accessible pour beaucoup, le fait de se retirer de la meute, c'est parfois mal vu mais je crois que c'est assez sain », dit Pascal Quignard. Et puisque les circonstances le réclament, paraphrasons Céline, féru de danse devant l’éternel et sensible à la discipline absolue que peuvent s’imposer les danseuses : « Elle n’avait plus assez de musique dans son cœur pour faire danser sa vie. » Si bien que celle qui glissa longtemps pieds nus avec fluidité sur les parquets, celle qui n’avait rien perdu de son intégrité physique grâce à une loyauté sans failles au drumming et à la danse - une danse toujours au naturel, celle maintenant devenue hors sol, celle là même finit par se confondre pour de bon avec les derniers vers de La Mort du Loup (Alfred de Vigny) : « Gémir, pleurer, prier est également lâche, Fais énergiquement ta longue et lourde tâche Dans la voie ou le Sort a voulu t’appeler, Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. » Sunset Boulevard. Mille frissons. Plus rien n’existe. Clap de fin. La morale n’aura pas eu gain de cause.

Agrandissement : Illustration 3

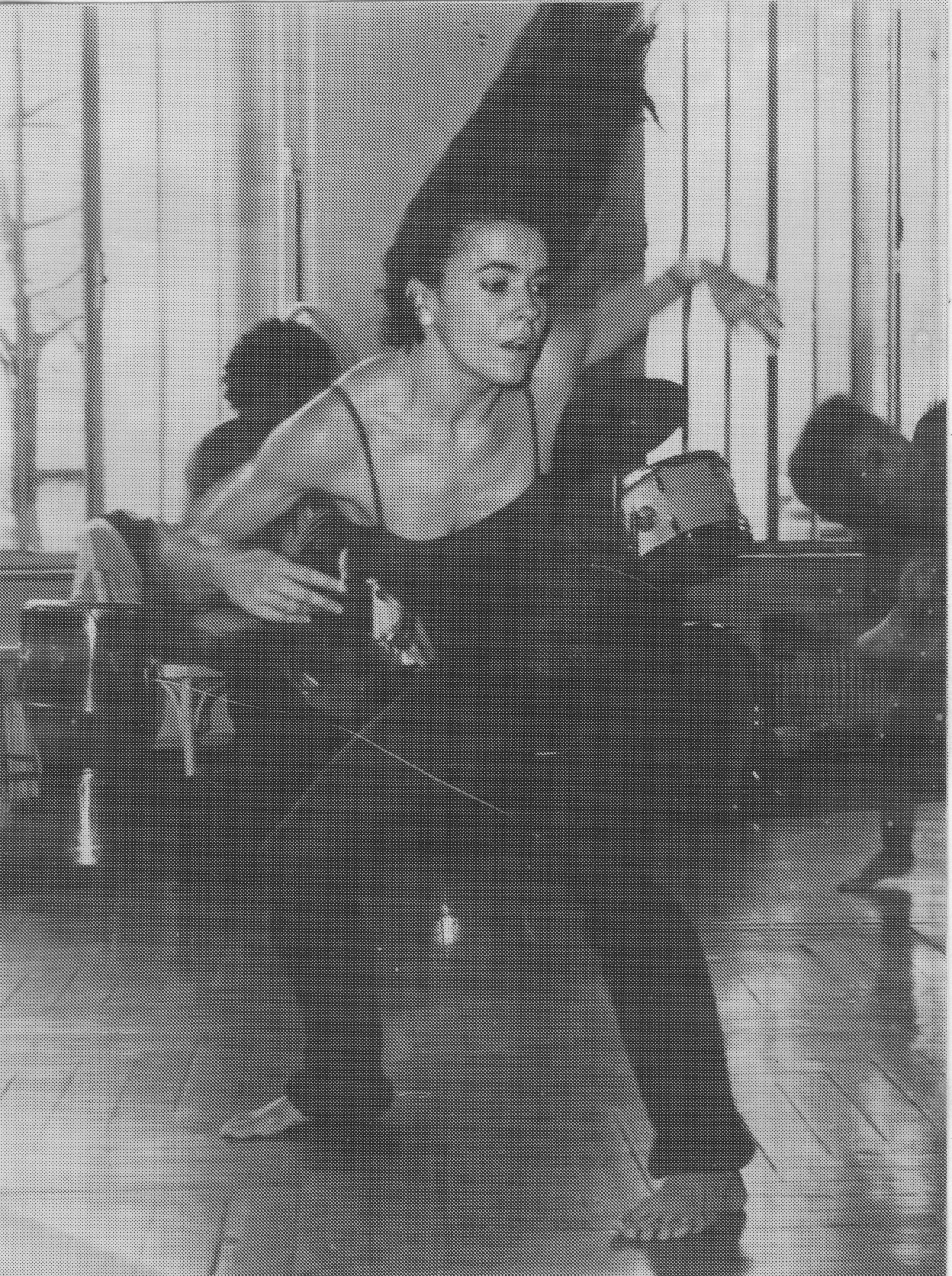

Tourmentée, rongée en permanence par un feu intérieur, Jeanine Claes donne quand même l’impression d’avoir un peu raté sa sortie, non ? Une sortie d’entre-deux. Ou peut-être pas ? Oui, au fait, à propos de l’héritage ?… Son héritage de danseuse de l’authenticité et de la vérité qui l’obligea par la suite à payer cash.

Sur ce point précis, il en reviendra une fois encore aux vaillants académiques et historiens de tous poils de s’atteler (si besoin) à la tache. Une tache pas ordinaire : comment essayer de ranger dans un tiroir ce qui ne sera jamais classable, un électron libre, quelqu’un qui n’a jamais voulu se faire enfermer - ne serait-ce que dans un monde ?

Toutefois voici les éléments aujourd’hui disponibles dans le domaine public, des éléments mis à leur entière et aimable disposition :

1. En poésie, Rimbaud (qui doit beaucoup au romantisme) a inventé une forme libérée du vers, des dérèglements métriques. Jeanine Claes, elle, a inventé une forme libérée de la danse (et surtout sans chercher à faire ‘moderne’ ou de vouloir enterrer au passage le passé - bien au contraire).

2. Jeanine Claes a transformé la danse, c’est-à-dire ce que la danse était avant d’être - comme n’aurait pas manqué de le faire remarquer l’incontournable écrivain argentin Ernesto Sabato.

3. Quant à sa vie, intense, tumultueuse et sans compromis, ou plutôt ses milles vies… En 1957, au micro d’une radio Billie Holiday parlait, elle, de ces artistes qui vivent cent jours en un.

Au bout du compte, c’est quand même là le destin tragique d’une artiste d’une autre solitude de celle qu’on boit jusqu’à la lie. Une véritable artiste. Certes maudite mais Artiste ! Et ça personne ne pourra jamais le lui retirer… D’elle, il reste aussi des mèches de cheveux de celles que l’on prélevait sur les condamné(e)s au martyr. Et pendant qu’on y est, autre question légitime : comment se fait-il que, danseuse audacieuse et visionnaire de la plus belle eau, elle n’ait jamais fait école ? Essayons d’éclaircir en avançant que son bagage n’était pas celui s’une simple danseuse. Mais encore ? Encore !.. Autant alors ne pas prendre de risques et s’en remettre à Emmanuel Kant, sur l’opposition entre talent et génie. Selon le philosophe de Königsberg, le génie n’est pas imitable, on ne peut pas le transmettre parce que le génie lui-même serait incapable d’en donner les règles. En quelque sorte, dans certaines disciplines, le génie serait soluble dans le temps ?

Dans la foulée, autant ne pas négliger cette surprenante anecdote. Sur l’île des Diables, plusieurs personnes assimilèrent Jeanine Claes au personnage de Yolonda, le professeur de danse inflexible et rebelle du roman (un classique) de Nicholas Shakespeare : The Dancer Upstairs, porté à l’écran par John Malkovich. Le bien nommé écrivain anglais n’avait jamais entendu parler de la native de Gennevilliers. Et vice versa. Pourtant, tous deux vivaient bien là, en plein bush, à quelques centaines de mètres l’un de l’autre !

Et pour celles ou ceux qui n’ont pas réussi à décrocher en cours de route de ce devoir de mémoire d’un genre un peu particulier, rappelons ce que Jeanine Claes énonce en exergue sur la pochette de son 33tours (désormais collector) : « Rythme et Danse d’expression africaine, c’est retrouver un langage perdu, ici, en Occident… le langage du corps qui est un langage universel… c’est se rappeler qu’au commencement était l’action, action rythmée, jouée et dansée…» Si c’est elle qui le dit, voilà qui emporte tout et explique le reste.

Maintenant, quoiqu’il advienne, une société qui continuera de négliger ses artistes de la sorte, cette société là inspirera toujours le plus profond des dégoûts.

NB : Tout ce laïus ou le fruit d’une enquête qui n’a jamais voulu dire son nom, une investigation où l’on a recherché (dans la vérité des faits) le socle sur lequel tout se construit. Et selon la formule consacrée chantée par Sixto Rodriguez : « But thanks for your time/ Then you can thank me for mine. »