Système électoral et système politique

L’Allemagne est une République fédérale parlementaire. Elle pratique le bicaméralisme : la chambre haute du Parlement, le Bundesrat, est composé de délégués des gouvernements des länder, les états fédérés. La chambre basse, le Bundestag, qui élit le chancelier fédéral, est élue au suffrage universel direct via un complexe mode de scrutin mixte à finalité proportionnelle. L’électeur dispose de deux « voix ». La première voix sert à élire 299 députés au scrutin majoritaire uninominal à un tour : chaque circonscription pourvoit un siège, qui est remporté par le candidat ayant obtenu le plus de voix. La deuxième voix sert à élire des députés à la représentation proportionnelle, avec un effet correctif : ces députés élus à la proportionnelle « corrigent » les déséquilibres induits par les résultats de l’élection des 299 députés au scrutin majoritaire. C’est donc la deuxième voix qui est la plus importante : c’est elle qui déterminera la composition finale du Bundestag. Chaque électeur a la possibilité de choisir un parti différent au moment d’octroyer chacune de ses deux voix. Le nombre total de député est en principe de 598, mais des sièges supplémentaires sont régulièrement créés lorsque des partis obtiennent « trop » de sièges au scrutin majoritaire, rajoutant autant de sièges proportionnels que nécessaire pour corriger les déséquilibres induits. Pour accéder à la répartition des sièges à la proportionnelle, il faut obtenir soit 5 % des deuxièmes voix valablement exprimées, soit décrocher trois sièges au scrutin majoritaire.

La vie politique allemande vit au rythme des règles du parlementarisme et est célèbre pour sa tradition des coalitions. Des années 1950 jusque dans les années 1980, il n’y a que trois partis qui siègent régulièrement au Bundestag : l’Union, le SPD et le FDP. Trois coalitions étaient alors possibles et toutes ont été expérimentées : la grande coalition, la coalition sociale-libérale (SPD-FDP) et la coalition « noire-jaune » (le noir étant la couleur de la CDU et le jaune celle du FDP). Le FDP occupait alors une position enviable de faiseur de rois. Avec l’irruption des Verts dans les années 1980 puis celle du Parti du socialisme démocratique (PDS, parti hériter du SED, le parti d’État de la RDA, qui se fondra dans Die Linke en 2007) suite à la Réunification, le système politique gagne en complexité. Au niveau fédéral, la coalition « rouge-verte » est expérimentée sous la férule du social-démocrate Gerard Schröder, tandis que localement, des coalitions « rouge-rouge » (SPD-PDS) ou « rouge-rouge-verte » (SPD-PDS-Verts) voire « noire-verte » (CDU-Verts), « en feu tricolore » (SPD-FDP-Verts) ou « à la jamaïcaine » (CDU-FDP-Verts) voient le jour. Cette prééminence des partis dans la vie politique associée à la représentation proportionnelle ne génère pas d'instabilité ministérielle, en grande partie parce que la constitution impose la défiance constructive aux partis souhaitant renverser un gouvernement : pour parvenir à leur fin, ils doivent être en capacité de proposer un gouvernement alternatif disposant d'une majorité au Bundestag.

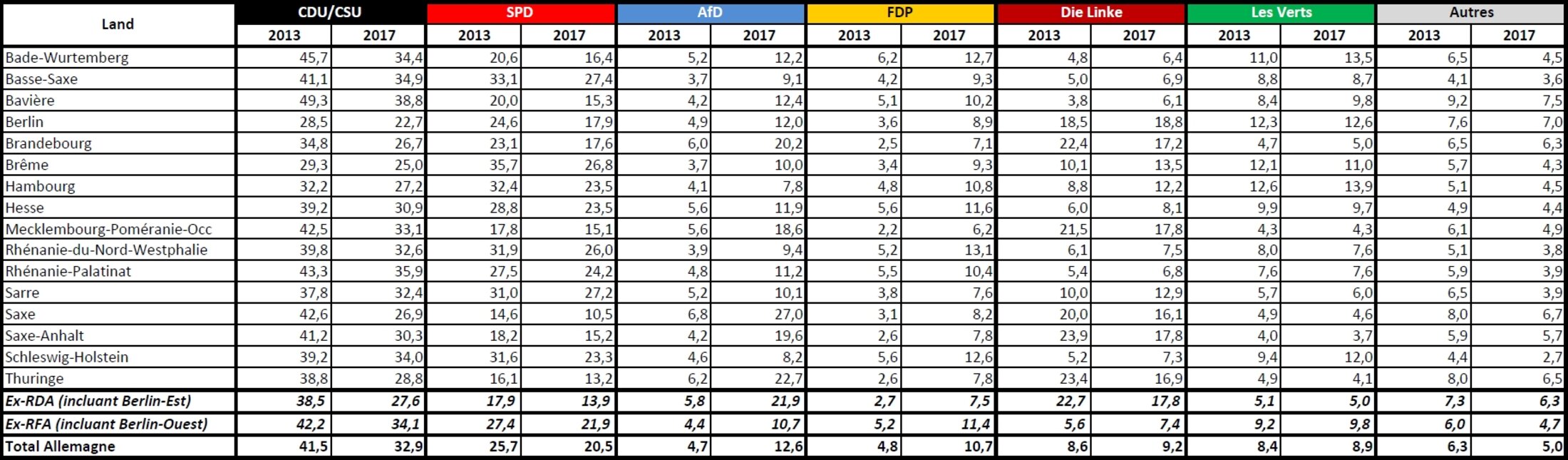

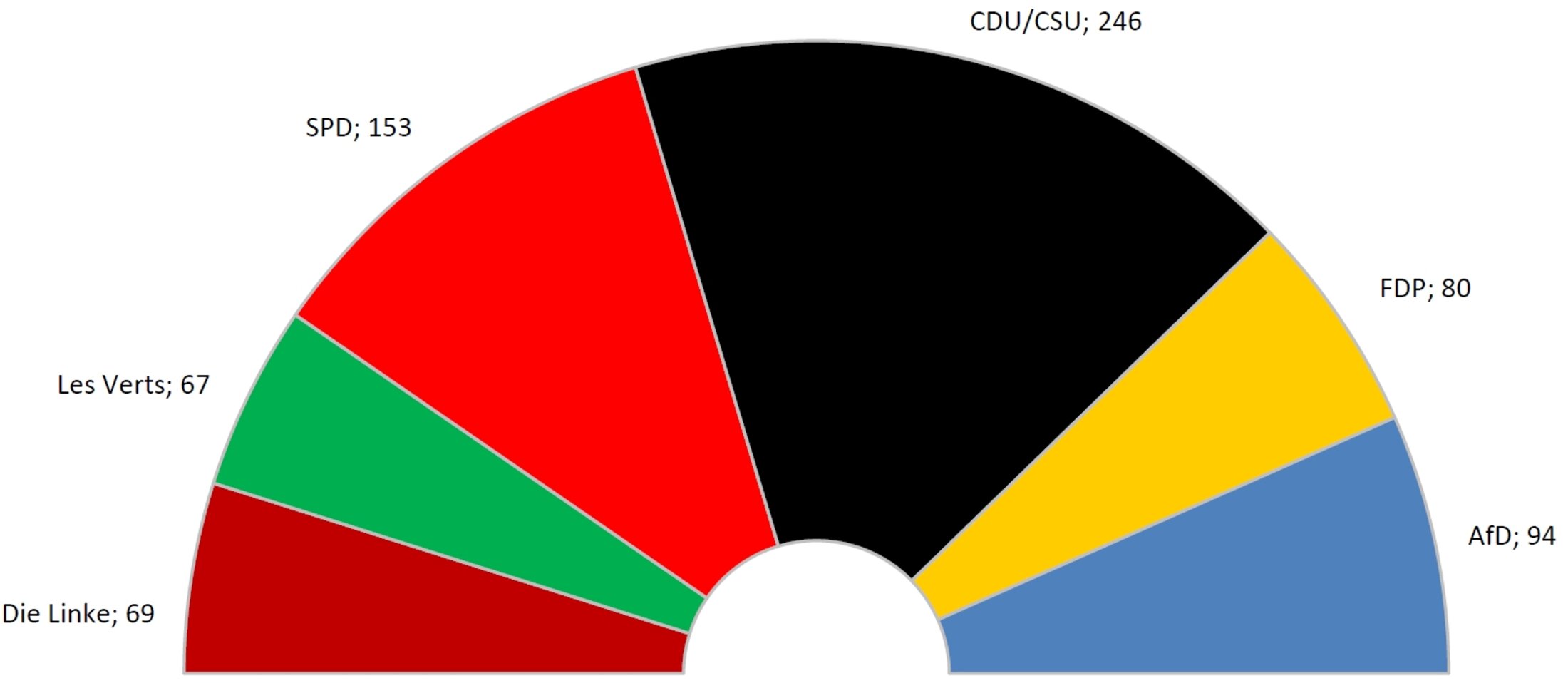

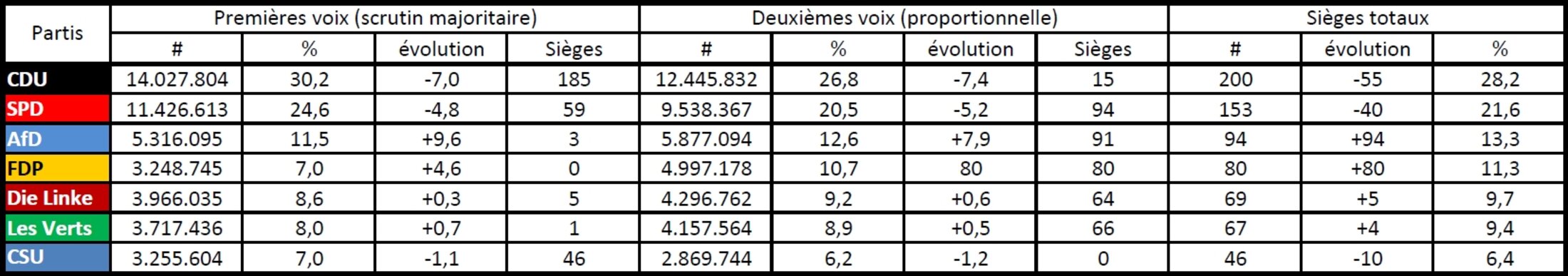

Lors des élections fédérales de 2013, l’Union, terme qui désigne le bloc parlementaire formé par l’Union chrétien-démocrate (CDU) de la chancelière fédérale Angela Merkel et par son aile bavaroise, l’Union chrétienne-sociale (CSU), avait frôlé la majorité absolue avec 311 élus sur 631, pour 41,5 % des deuxièmes voix exprimées. Derrière, le Parti social-démocrate (SPD) avait obtenu 25,7 % des deuxièmes voix et 193 sièges. Ces deux partis ont constitué le nouveau gouvernement, formant une « grande coalition », c’est-à-dire une coalition unissant les deux grands partis rythmant la vie politique de l’Allemagne depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Dans l’opposition, on retrouvait le parti de gauche radicale Die Linke (« La Gauche » en allemand) avec 8,6 % des deuxièmes voix et 64 sièges et les écologistes de l’Alliance 90/Les Verts, avec 8,4 % des deuxièmes voix et 63 sièges. Le Parti libéral-démocrate (FDP) avait échoué à obtenir des élus pour la première fois depuis sa fondation en obtenant seulement 4,8 % des deuxièmes voix et aucun mandat direct, tandis que l’AfD (Alternative pour l’Allemagne) qui était alors essentiellement un parti ultra-libéral eurosceptique et anti-euro, échouait lui aussi à obtenir des sièges avec 4,7 %.

Contexte et campagne électorale

Ces élections fédérales ont pris place dans un contexte économique et social ambigüe. Le « modèle allemand » est aujourd’hui un sujet de débats et de controverses. Le pays le plus peuplé de l’Union européenne peut se prévaloir d’un taux de chômage flatteur, autour de 4 % (source Eurostat), proche de celui des pays scandinaves. Mais ces bons chiffres vont de paire avec une précarisation du marché du travail enclenchée sous la chancellerie de Gerard Schröder (avec les fameuses lois Hartz) et renforcée sous Angela Merkel. Résultat, en 2014, le taux de pauvreté atteint 9,1 % de la population selon l’OCDE, 1,1 point de plus qu’en France, qui connaît pourtant un taux de chômage plus de deux fois supérieur. Cette situation est due à la prolifération de « petits boulots », à temps partiel et/ou peu rémunérés, qui place un nombre croissant de travailleurs dans une situation de faibles revenus. De ce fait, le salaire minimum, longtemps tabou en Allemagne, a finalement été mis en œuvre au cours de la dernière mandature d’Angela Merkel, sous pression du Parti social-démocrate, son partenaire de coalition au gouvernement. Mis en place en 2015, il reste faible, fixé à hauteur de 8,5€ brut de l’heure, soit 1,17€ de moins qu’en France. Cette situation de précarité croissante de la population active est un sujet de discussion intense dans les débats politiques allemands, et n’est pas sans lien avec l’irruption, en 2005, du parti de gauche radicale Die Linke (« La Gauche ») sur la scène fédérale.

Mais pendant la campagne électorale de 2017, un autre sujet majeur s’est imposé dans les débats, celui de l’immigration. En effet, l’Allemagne, à l’initiative d’Angela Merkel, a accueilli 1,5 millions de réfugiés, essentiellement moyen-orientaux, entre 2014 et 2015. Si cette politique d’accueil n’est pas désintéressée, l’Allemagne souffrant d’un vieillissement dramatique de sa population faisant courir au pays le risque d’un déclin démographique durable, elle a suscité des débats passionnés dans la société. Surfant sur les réactions identitaires, le parti d’extrême-droite AfD (Alternative pour l’Allemagne), adepte des discours réactionnaires et xénophobes, a fait une entée fracassante sur la scène politique, remportant des succès retentissants lors des élections de Landtage (les parlements des états fédérés allemands) organisées entre 2013 et 2017, particulièrement en ex-RDA. La flambée du vote d’extrême-droite, inédite en Allemagne depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, a contraint les autres partis à prendre position. Si Les Verts partagent la position enthousiaste d’Angela Merkel à l’égard de l’accueil des réfugiés, les autres partis sont plus modérés sur la question. A droite, la CDU et surtout la CSU, aile bavaroise des chrétiens-démocrate, ont été secouées par des débats internes. A gauche, le SPD et surtout Die Linke ont entretenu des postures ambigües, Sarah Wagenknecht, étoile montante de ce parti, allant jusqu’à qualifier l’immigration de « problème » et dressant des parallèles douteux avec l’insécurité des personnes, provoquant l’indignation dans les milieux antifascistes. Mais c’est surtout en dehors du Bundestag que l’opposition à la politique migratoire du gouvernement s’est faite entendre. Elle se retrouvait dans les discours de l’AfD bien sûr mais aussi, de façon plus inhabituelle, dans ceux du parti libéral FDP qui, après avoir été bouté hors du Bundestag en 2013 pour la première fois depuis sa fondation, ont porté à leur tête Christian Lindner, leader à l’image moderne porteur d’une droitisation de son parti. Un changement de ligne politique judicieux, le FDP faisant un retour en froce sur les bancs du Bundestag avec un résultat à deux chiffres.

Analyse des résultats

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

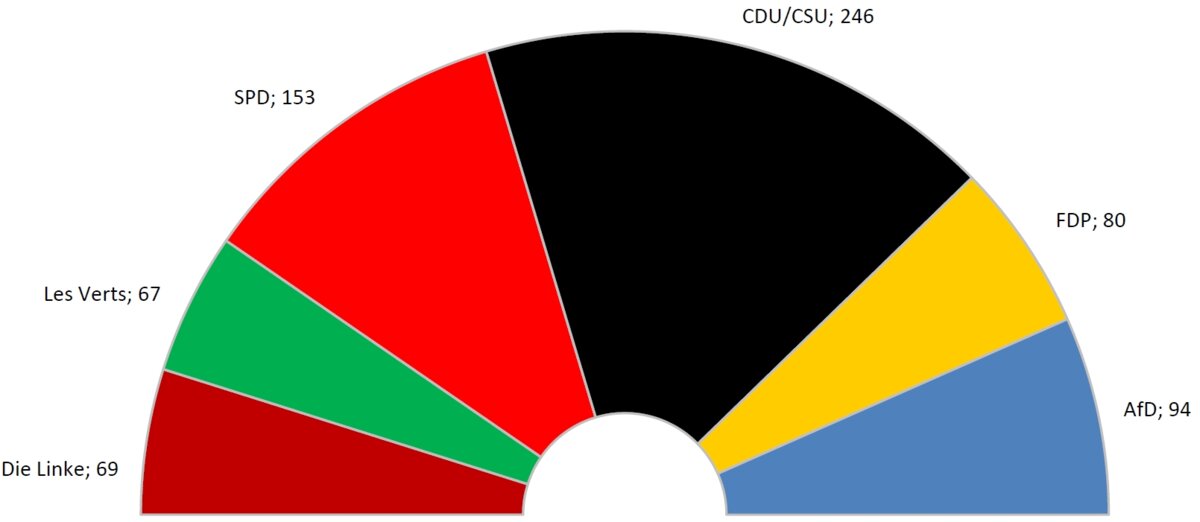

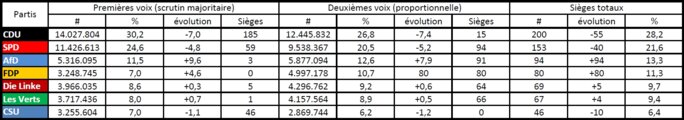

Le Bundestag se retrouve morcelé comme jamais il ne l’a été. Cette situation est la conséquence du renforcement du multipartisme et de l’affaiblissement des grands partis de gouvernement, général à toute l’Europe, et qui n’épargne pas l’Allemagne. L’Union CDU/CSU et le PSD ne pèsent plus ensemble que 53,4 % des suffrages exprimés, un total historiquement bas pour les deux partis qui structurent la vie politique allemande depuis plus de soixante-dix ans. La « grande coalition » au pouvoir a été lourdement sanctionnée dans les urnes : les chrétiens-démocrates cèdent 8,6 points en pourcentages des deuxièmes voix exprimées et 65 sièges au Bundestag, quand le SPD cède 5,2 points et 40 sièges. Soit des pertes totales se chiffrant à 13,8 points et 105 sièges… Pas une déroute, mais on s’en approche. L’Union et surtout le SPD écopent des pires résultats de leurs histoires respectives depuis l’instauration de la République fédérale.

Les « petits » partis, qui ne le sont du coup plus tellement, connaissent une progression générale, avec des fortunes diverses. Déjà présents au Bundestag, Die Linke et Les Verts améliorent très légèrement leurs résultats de 2013. C’était attendu pour Die Linke mais le résultat des Verts a été l’une des surprises de la soirée électorale, les sondages d’intention de vote les donnant plutôt à la baisse après une campagne laborieuse. C’est surtout à droite qu’on trouve les grands gagnants. Après avoir échoué de justesse il y a quatre ans, l’AfD fait une entrée fracassante au Bundestag, s’imposant comme troisième force politique du pays avec 12,6 % des deuxièmes voix exprimées, soit près de huit points de plus qu’en 2013. Le FDP, quant à lui, retrouve un groupe parlementaire avec 10,7 % des suffrages, l’un des meilleurs résultats de son histoire.

Le Bundestag élu est majoritairement de droite (contrairement au Bundestag sortant, bien que le SPD ait préféré gouverner avec la CDU/CSU), et même très à droite, du fait de l’affaiblissement des chrétiens-démocrates, de l’apparition de l’extrême-droite et du retour en force du FDP sur une ligne très droitière.

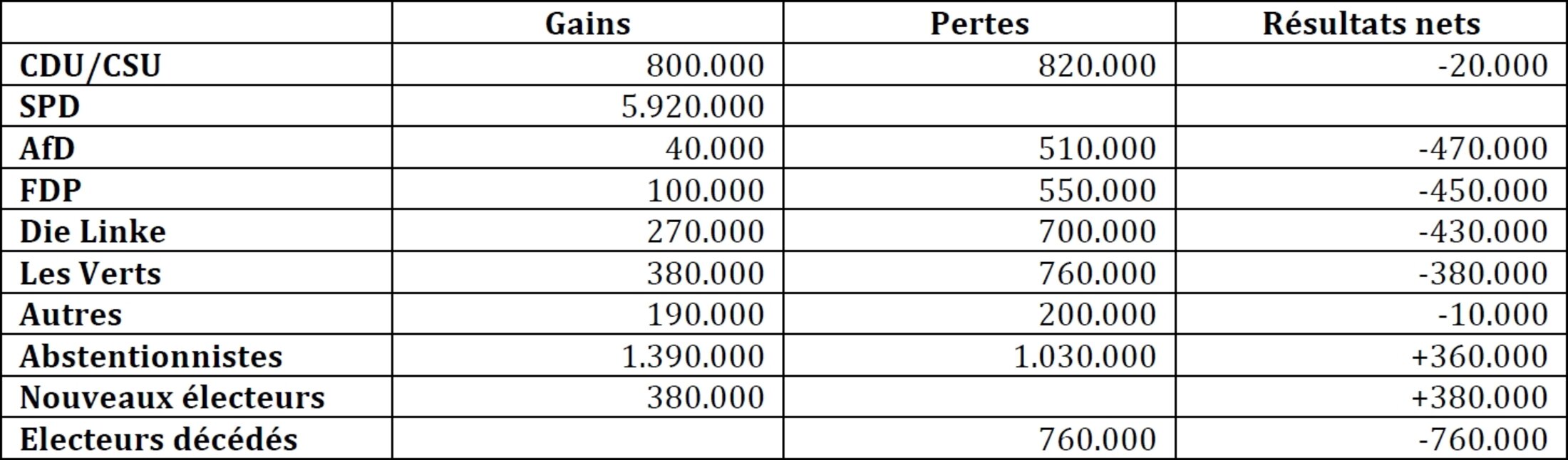

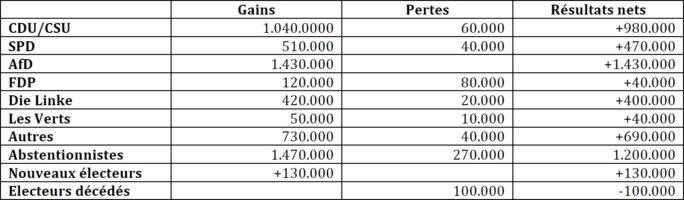

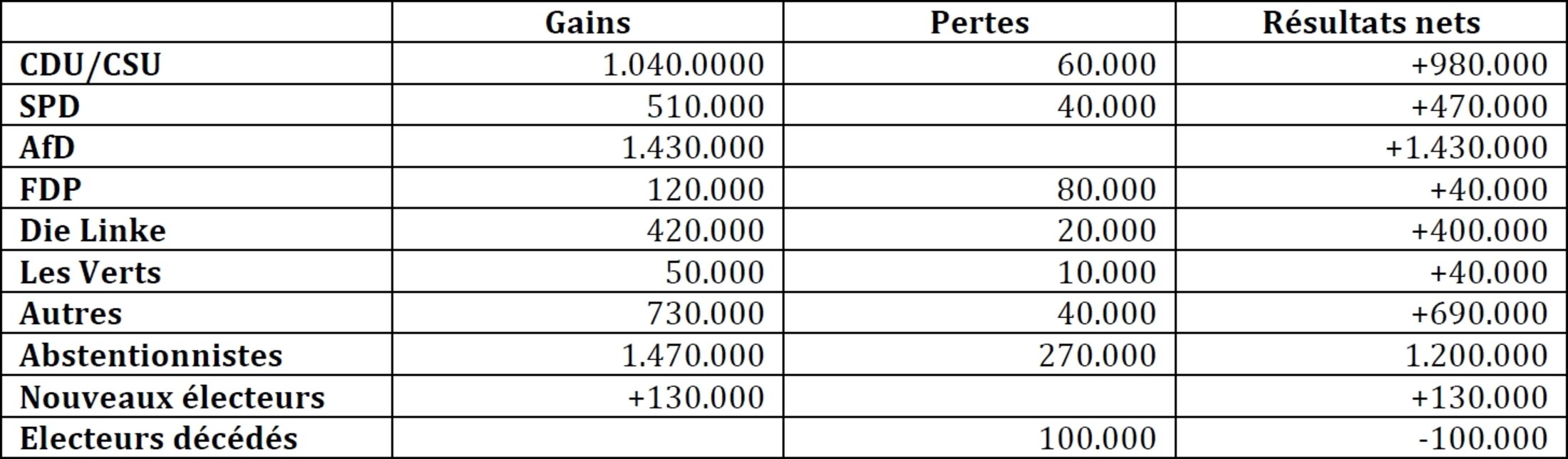

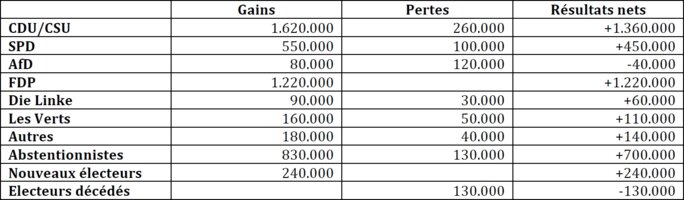

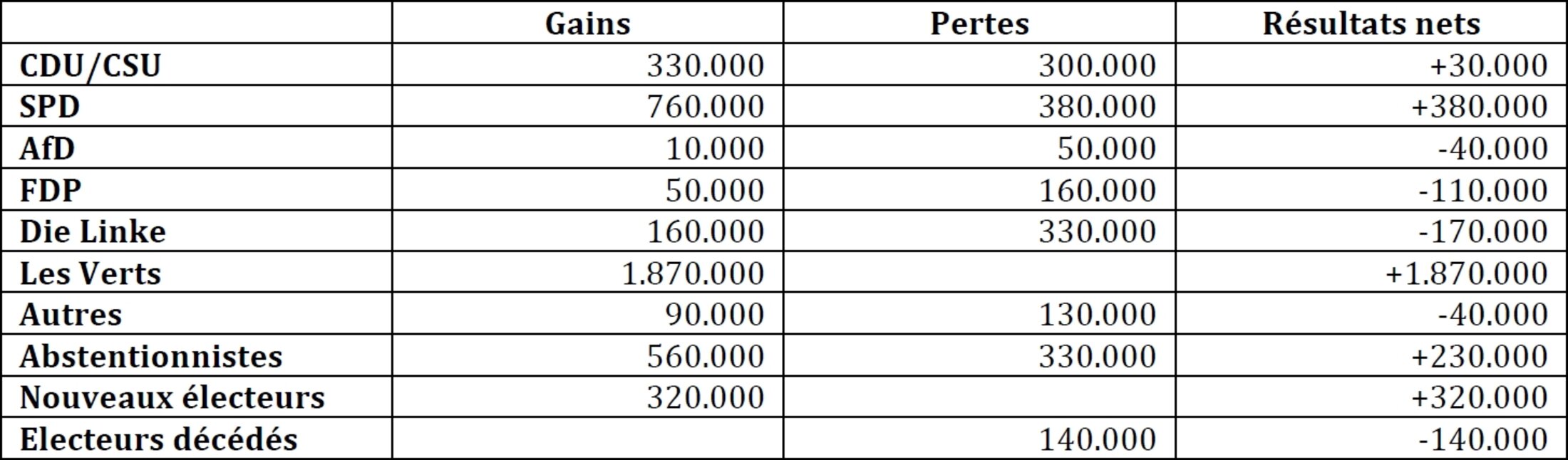

Les électorats des différents partis comportent des nuances, comme l’atteste l’enquête de l’institut Infratest Dimap en partenariat avec la chaîne de TV Taggeschau. Comme lors de chaque élection, cet institut fournit des chiffres très détaillés sur l’évolution des comportements électoraux, estimant notamment finement les « transferts de voix » d’une élection à une autre, c’est-à-dire l’évolution du comportement des électeurs, qui pour bon nombre d’entre eux sortent ou entrent dans l’abstention, ou bien passent d’un parti à un autre. Dans ce dernier cas, seuls les gains nets (moins les pertes à destination du même parti) sont mentionnés.

CDU/CSU : victoire à la Pyrrhus pour les chrétiens-démocrates

Les unions chrétiennes-démocrates subissent un recul massif et généralisé à l’ensemble de l’Allemagne. Leur implantation reste plutôt homogène d’un Land à l’autre, avec des résultats compris entre 22,7 % (Berlin) et 38,8 % (Bavière). Leur recul est très prononcé dans les länder de l’ex-RDA, probablement du fait de la concurrence de l’AfD, mais aussi dans les états riches du sud du pays, où c’est plutôt le FDP qui fait figure de principal rival, la CDU cédant plus de dix points dans le Bade-Wurtemberg, tandis que la CSU en cède autant en Bavière. L’électorat chrétien-démocrate est plus volontiers rural qu’urbain, la CDU écopant de résultats médiocres dans les villes-état que sont Hambourg, Brême et Berlin.

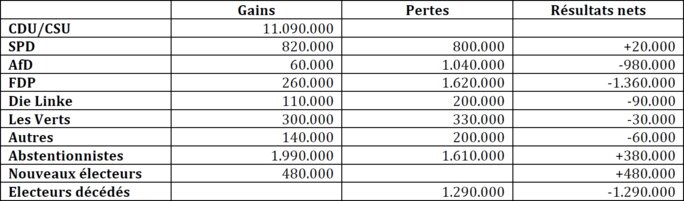

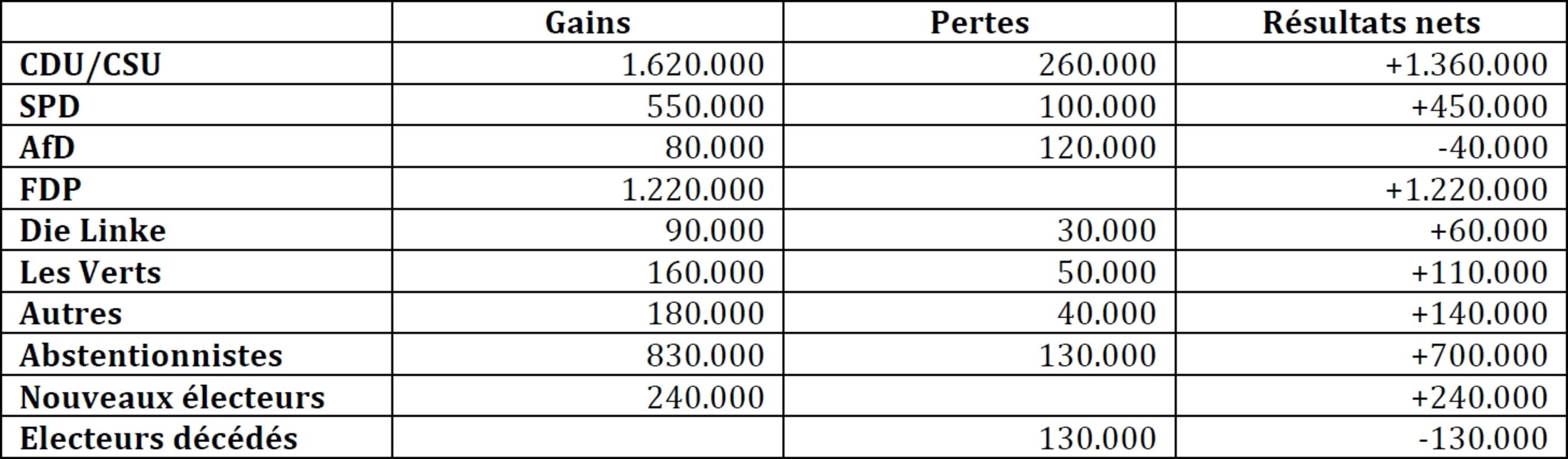

Globalement, l’Union perd 5,7 millions de suffrages, un recul à mettre en perspective avec la hausse de la participation. La plus grosse part des électeurs perdus, estimée à 1.360.000 voix par Infratest Dimap, se retrouve dans les rangs du FDP. Ce n’est pas une surprise : en 2013 l’Union devait essentiellement son résultat exceptionnellement élevé au report massif d’électeurs du FDP. Il semble donc y avoir en 2017 un phénomène de « retour au bercail ». Un peu moins d’un million d’électeurs sont perdus au profit de l’AfD, et les autres « transferts » de voix sont peu significatifs.

Comme en 2013, l’Union rempote plus de succès chez les aînés que parmi les jeunes générations. Globalement, plus on est âgé, plus on vote chrétien-démocrate. 45 % des électeurs âgés de 70 ans ou plus ont coché la case CDU ou CSU pour exprimer leur deuxième voix sur leur bulletin de vote. Mais ce triomphe chez les plus âgés a son revers : 1,3 millions d’allemands ayant voté CDU/CSU en 2013 sont décédés en 2017, des pertes loin d’être compensées par le renfort de 480.000 primo-votants. Seul le SPD connaît le même phénomène, mais dans des proportions bien moindres. Ce non-renouvellement des générations chez les électeurs va devenir un problème pour les chrétiens-démocrates, qui pourraient connaître d’élection en élection un déclin structurel inexorable. Au niveau des catégories socioprofessionnelles, l’Union est logiquement surreprésentée parmi les retraités (41 %), et est un peu plus présente que la moyenne parmi les travailleurs indépendants, où elle recule toutefois fortement par rapport à 2013. En revanche, elle est plus faible chez les ouvriers et les chômeurs.

Agrandissement : Illustration 3

SPD : la social-démocratie allemande plus que jamais en crise

Avec 20,5 % des deuxièmes voix, le Parti social-démocrate (SPD) obtient son pire résultat depuis… 1933, élections remportées par les nazis du Parti national-socialiste. La social-démocratie allemande n’échappe aux effets du déclin de la social-démocratie partout en Europe. Mais plus spécifiquement, le SPD a été incapable de gérer l’apparition, sur sa gauche, d’un parti de gauche radicale d’assise électorale significative. Avant le lancement de Die Linke en 2005, le SPD devait composer avec Les Verts, avec qui il a formé le gouvernement de Gerard Schröder de 1998 à 2005, et le Parti du socialisme démocratique (PDS), dont l’influence se limitait à l’ex-RDA et avec lequel il était aisé de refuser toute relation. Le SPD a maintenu cette politique de cordon sanitaire à l’égard de Die Linke (qui a absorbé le PDS), du fait de la proximité, supposée ou avérée, de certains membres de ce parti avec le régime de l’ancienne RDA. A deux reprises, entre 2005 et 2009 puis entre 2013 et 2017, la gauche est arithmétiquement majoritaire au Bundestag, Die Linke, Les Verts et le SPD disposant à eux trois d’une majorité absolue de sièges. Mais le SPD a systématiquement refusé toute forme d’association avec Die Linke pour constituer un gouvernement, préférant jouer le rôle de junior partner d’une grande coalition avec l’Union. Cette ligne a tenu bon au niveau national malgré quelques expériences locales (gouvernements de coalition SPD-Linke dans les länder du Brandebourg et de Berlin, et Linke-SPD-Verts dans celui de Thuringe). Sur le fond, la direction du SPD est restée globalement fidèle à l’héritage social-libéral de Gerard Schröder, se rendant peu capable de contester à Die Linke le créneau de la contestation sociale. Ses résultats électoraux s’en ressentent durablement : alors que le SPD était habitué à des résultats compris entre 33,5 et 45,8 % entre 1957 et 2005, il reste depuis scotché sous la barre des 30 % : 23,0 % en 2009, 25,7 % en 2013 et 20,5 % en 2017. En refusant de collaborer avec Die Linke face à une CDU plus puissante que lui, le SPD s’est placé dans une impasse, ses choix se limitant à deux options : siéger dans l’opposition, ou servir de force d’appoint aux cabinets d’Angela Merkel. Malgré un début de campagne prometteur porté par des sondages dithyrambiques, Martin Schulz, candidat du SPD a la chancellerie, a été incapable de se démarquer fondamentalement de la politique d’Angela Merkel, ce qui est logique dans la mesure où son propre parti est tributaire du bilan du gouvernement sortant. Le parti va sans doute connaître dans les prochains mois une crise très profonde. Il a d’ors et déjà affirmé vouloir siéger dans l’opposition.

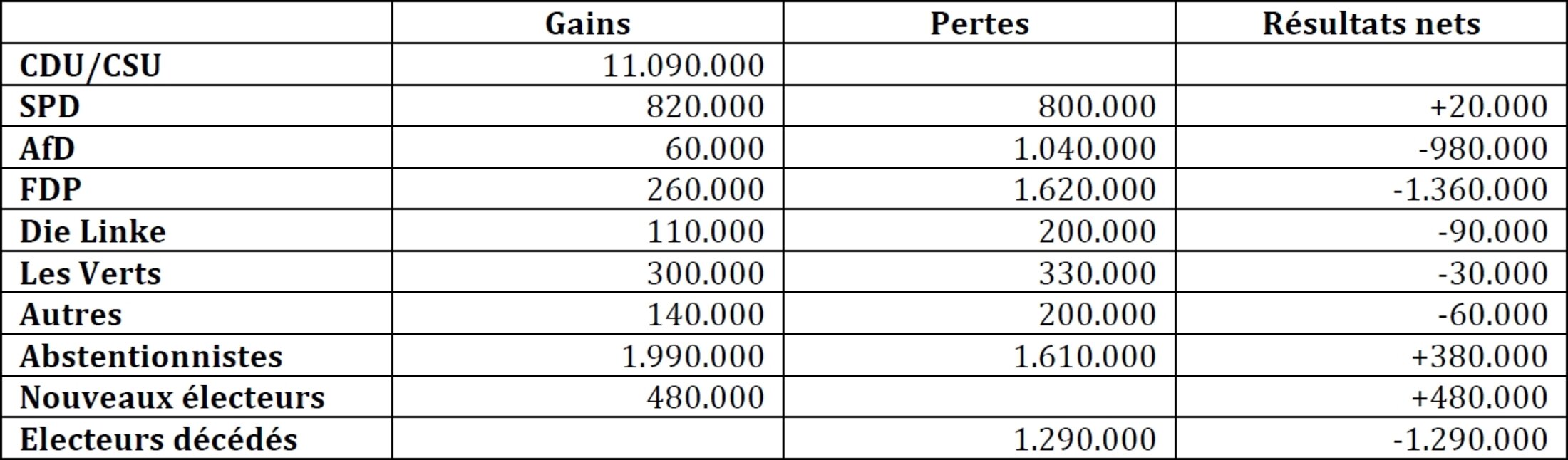

L’électorat du SPD se résume de plus en plus à son noyau dur. Le parti est légèrement surreprésenté parmi les ouvriers, les retraités et les chômeurs, et souffre d’une faiblesse marquée dans le vote des travailleurs indépendants. Il est plus présent parmi les électeurs de 60 ans ou plus que parmi les moins de 45 ans. Sa faiblesse est plus marquée que jamais dans les länder d’ex-RDA, où il n’atteint jamais les 20 %, ainsi que dans les länder aisés du sud, le Bade-Wurtemberg et la Bavière. Dans les autres länder, ses résultats oscillent entre 23,3 et 27,4 % des suffrages exprimés. Les villes, qui constituaient autrefois autant de bastions électoraux de la social-démocratie, lui font de plus en plus défaut : il perd 6,7 points à Berlin, où il est désormais surclassé par Die Linke, et chute aussi lourdement à Brême et Hambourg. Le SPD perd 1,7 millions d’électeurs par rapport à 2013 qui pour l’essentiel se répartissent, dans des proportions quasi-équivalentes, entre l’AfD, le FDP, Die Linke et Les Verts.

Agrandissement : Illustration 4

AfD : l'extrême-droite en force pour la première fois en Allemagne depuis le nazisme

Au rang des vainqueurs de ces élections fédérales, l’AfD (Alternative pour l’Allemagne) occupe une place de choix. En passant de 4,7 à 12,6 % des deuxièmes voix exprimées, le nouveau parti d’extrême-droite engrange la bagatelle de 3,8 millions d’électeurs supplémentaires. Ces derniers ont suivi des parcours très divers : l’AfD retrouve 70 % de ses électeurs de 2013 et reçoit un renfort massif en provenance de l’abstention, 1,2 millions d’électeurs qui n’avaient pas voté en 2013 se sont cette fois déplacés pour voter AfD. Ses autres électeurs avaient pour près d’un million d’entre eux choisi l’Union en 2013, mais on trouve aussi dans les rangs des électeurs de l’AfD 470.000 anciens électeurs du SPD et 400.000 anciens électeurs de Die Linke. Il faut ajouter à cela 690.000 électeurs ayant voté pour les partis non-parlementaires en 2013, sans doute pour la plupart d’anciens électeurs des néonazis du Parti national-démocrate (NPD), qui a pratiquement disparu des urnes en 2017. L’AfD a donc « ratissé » très large et fait montre de sa capacité à capter les voix d’électeurs aux traditions politiques très diverses.

La géographie électorale de l’AfD épouse, de façon très paradoxale, les contours d’une partie de la carte du vote Die Linke et d’une partie de la carte du vote FDP. Sans surprise au regard des élections locales ayant eu lieu depuis 2013, sa percée est spectaculaire en ex-RDA (Berlin exclue). L’AfD culmine à 27,0 % des deuxièmes voix en Saxe, se plaçant en tête de tous les partis politiques. Il rafle 3 « mandats direct » dans ce Land, c’est-à-dire qu’il a fait élire 3 de ses membres au scrutin majoritaire uninominal à un tour. La chute du vote Die Linke dans ces länder orientaux met en évidence le phénomène de transferts de voix entre les deux partis. A l’ouest, les performances de l’AfD sont plus modestes mais ne sont pas négligeables pour autant. Dans cette partie du pays, le parti obtient ses meilleurs résultats en Bavière (12,4 %) et dans le Bade-Wurtemberg (12,2 %), länder parmi les plus riches du pays. Les discours anti-immigrés ne trouvent donc pas un écho favorable qu’après des populations défavorisées touchées par un chômage plus élevé qu’ailleurs et la désindustrialisation. En outre, le vote AfD a l’aspect d’un vote de rejet de l’immigration en général et pas seulement de l’accueil des réfugiés, les résultats les plus élevés se trouvant dans les circonscriptions situées le long des frontières orientales du pays.Les catégories populaires constituent le plus gros contingent d’électeurs de l’AfD : le parti capte 21 % des deuxièmes voix des ouvriers et 21 % de celles des chômeurs. Chez toutes les autres catégories socioprofessionnelles, il est proche de sa moyenne fédérale. L’AfD est bien représentée chez toutes les tranches d’âge à l’exception des 70 ans et plus, qui ne lui accordent que 7 % de leurs deuxièmes voix.

Agrandissement : Illustration 5

FDP : les libéraux-démocrates de retour sur une ligne droitière

Le Parti libéral-démocrate (FDP) fait un retour remarqué au Bundestag, dont il avait été exclu avec fracas en 2013, échouant à dépasser le seuil des 5 % des deuxièmes voix conditionnant l’accès à la répartition proportionnelle. Il le fait en obtenant l’un des meilleurs résultats de son histoire, 10,7 % des deuxièmes voix, arrachant pour la cinquième fois un score à deux chiffres sur les 19 élections fédérales auxquelles il a participé depuis sa création. Le FDP a parcouru beaucoup de chemin depuis lors. Longtemps titulaire d’une position de « faiseur de roi » en tant que seul parti représenté au Bundestag avec le SPD et l’Union, il est contraint de se réinventer avec l’installation durable des Verts dans le système politique allemand dès les années 1980. D’une posture centriste, il s’oriente vers une ligne résolument libérale, essentiellement sur le plan économique, devenant le partenaire de coalition privilégié de l’Union. De retour au gouvernement entre 2009 et 2013, il a payé cher la médiocrité de ses représentants au pouvoir et surtout la popularité d’Angela Merkel, qui s’était alors assurée un quasi-monopole à droite. Bouté hors du Bundestag pour la première fois, le parti a connu une crise qui a généré de fortes tentions internes et a aboutit à la désignation comme leader de Christian Lindner, qui a orienté le FDP sur une ligne très à droite, ultralibérale, hostile à l’immigration et critique de l’intégration européenne qu’il juge défavorable à l’Allemagne.

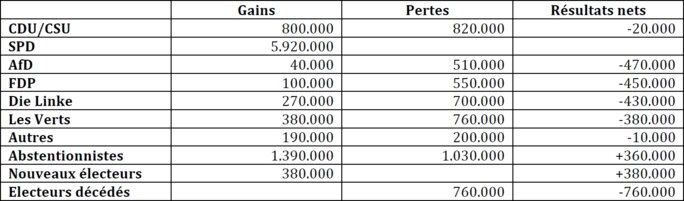

Après une campagne électorale efficace, le FDP a renoué avec un électorat qui l’avait boudé en 2013. Il capte 19 % du vote des travailleurs indépendants, est proche de sa moyenne chez les employés et les retraités et est plus faible parmi les ouvriers et les chômeurs. Il est présent de façon homogène chez toutes les tranches d’âge. Une sociologie somme toute très traditionnelle pour ce parti. Traditionnelle, sa géographie électorale l’est également, avec une sous-représentation générale dans toute l’ex-RDA et des résultats souvent supérieurs à la moyenne dans les länder de l’ouest les plus aisés ou les plus ancrés à droite, où il concurrence fortement la CDU. Ce phénomène de vases communicants avec l’Union est bien mis en évidence par Infratest Dimap : en 2017, le FDP retrouve 58 % de ses électeurs de 2013, soit 1.220.000 millions de voix. 260.000 se sont en revanche reportées sur l’Union. Dans le même temps, 1.620.000 électeurs qui avaient apporté leur deuxième voix à l’Union en 2013 l’ont cette fois-ci donnée au FDP. Le FDP reçoit aussi le renfort de 830.000 anciens abstentionnistes, démontrant sa capacité à remobiliser son électorat. Les renforts en provenance de la gauche sont plus modestes mais non-négligeables, avec l’arrivée de 550.000 anciens électeurs du SPD et 160.000 anciens électeurs des Verts. Des transferts de voix semblables avaient déjà été mis en évidence en 2009, élections au cours desquelles le FDP avait aussi obtenu un résultat élevé. Mais fondamentalement, c’est bien à l’Union que ce parti livre la concurrence la plus féroce. C’est certainement la radicalisation d’électeurs de droite trouvant Angela Merkel trop modérée sur les questions économiques et européennes qui a nourrit le succès du FDP.

Agrandissement : Illustration 6

Die Linke : une gauche radicale en mal de leadership jouissant d'un gros potentiel dans l'électorat

Avec 9,2 % des deuxièmes voix, Die Linke obtient son deuxième meilleur résultat en quatre élections depuis son lancement, en tant qu’alliance électorale, en 2005. Il s’agissait alors d’un cartel entre la WASG (Alternative travail et justice sociale), fondée par d’anciens dirigeants du Parti social-démocrate et des syndicalistes, très présent dans les länder de l’ouest de l’Allemagne, et le PDS (Parti du socialisme démocratique), parti-successeur du SED (Parti socialiste unifié d’Allemagne) qui avait dirigé d’une poigne de fer la RDA sous l’ère soviétique. Le pari était audacieux : il s’agissait de fonder un grand parti de la gauche radicale rassemblant tous les déçus de la social-démocratie et en particulier de l’expérience gouvernementale de Gerard Schröder, en faisant fi de la diabolisation dont le PDS faisait l’objet du fait des implications, supposées ou avérées, de certains de ses membres avec l’ancien régime autoritaire Est-allemand. Fort de son succès en 2005 (8,7 % des deuxièmes voix et 54 élus), l’alliance fusionne ses composantes et devient un parti politique à part entière en 2007.

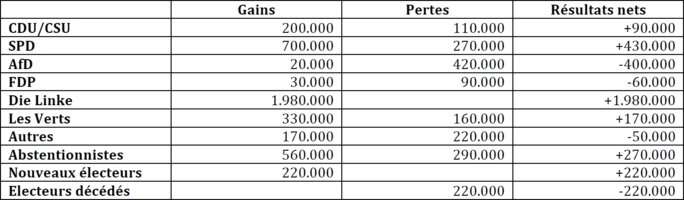

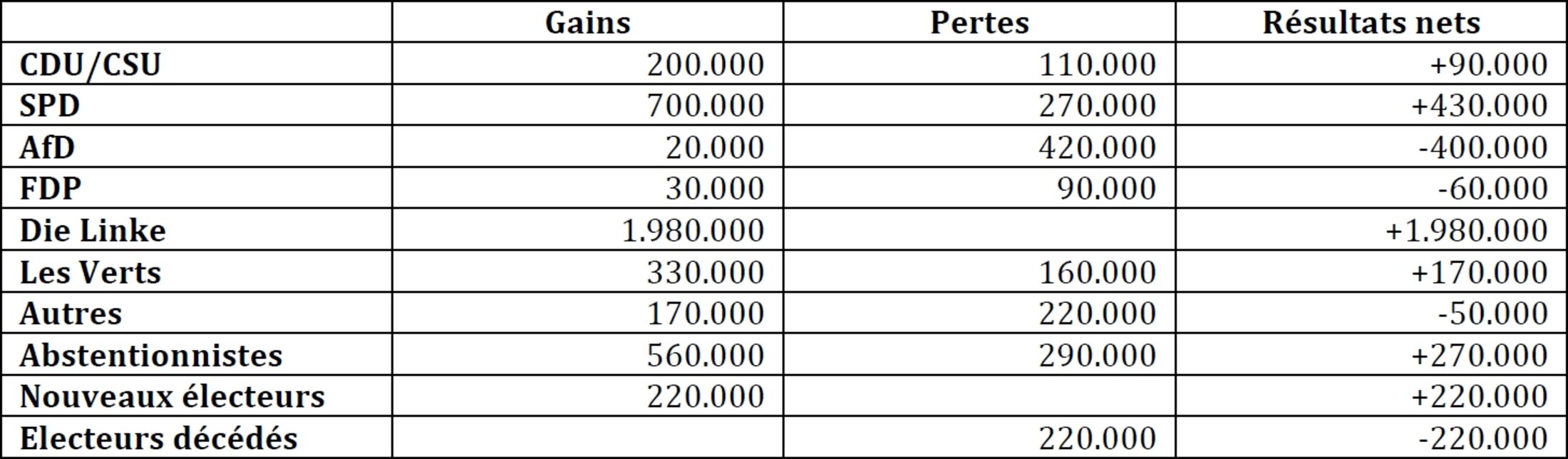

Mais depuis le départ d’Oskar Lafontaine, ancien leader du SPD, qui avait mené le parti jusqu’à 12 % des deuxièmes voix en 2009 avec une stratégie discursive proche du « populisme de gauche » revendiqué par Jean-Luc Mélenchon, dont il est un proche ami, et surtout les fondateurs du parti espagnol Podemos, Die Linke est en difficulté. En 2013, mené par l’avocat Gregor Gysi, figure historique vieillissante du PDS, adepte de l’union des gauches et avocat de la modération du discours du parti, il avait retrouvé son résultat de 2005. Il pêne depuis à renouveler son leadership. Les frictions entre les ex-PDS et les ex-WASG restent monnaies courantes, nécessitant la persistance d’une coprésidence partiaire aussi bien du point de vue du genre que des parcours politiques, actuellement incarnée par Katja Kipping (ex-PDS) et Bernd Riexinger (ex-WASG). Alors que la figure populaire de Sahra Wagenknecht, ancienne adhérente du PDS et par ailleurs compagne d’Oskar Lafontaine, aurait permis de réaffirmer une fonction tribunitienne si porteuse pour les partis antisystèmes, elle a été contrainte de partager sa candidature à la chancellerie avec Dietmar Bartsch (ex-WASG), dont la notoriété et le charisme laissent à désirer. Malgré une campagne confuse et décriée, le parti améliore légèrement son résultat de 2013, gagnant 0,6 point, cinq sièges et 540.000 électeurs. Die Linke récupère un peu plus de la moitié de ses deuxièmes voix de 2013. La perte de 400.000 électeurs au profit de l’AfD est compensée par l’afflux de 430.000 anciens électeurs du SPD, 270.000 anciens abstentionniste et 170.000 ex-électeurs écologistes. Die Linke a donc essentiellement capitalisé sur sa capacité à fédérer les électeurs animés par une sensibilité de gauche. Le parti obtient ses meilleurs résultats parmi les moins de 35 ans, et souffre d’une audience plus faible auprès des 70 ans et plus. Pour la première fois, les différences sont peu marquées au niveau des catégories socioprofessionnelles, avec des résultats compris entre 8 et 11 %. Champion des chômeurs lors des scrutins précédents, il semble s’être fait voler ce titre par l’AfD.

La géographie électorale de Die Linke reste assez stéréotypée, avec des zones de forces toutes situées dans les länder de l’est. Capitalisant sur la fidélité des anciens électeurs du PDS, Die Linke obtient 17,8 % des deuxièmes voix exprimées sur la partie de l’Allemagne correspond à l’ex-RDA, et seulement 7,4 % dans le reste du pays. Toutefois les évolutions ne sont les mêmes. Sur le périmètre de l’ex-RDA (incluant Berlin-Est), Die Linke est en recul 4,8 points, tandis que le parti progresse de 1,8 point dans l’ex Allemagne de l’ouest. La population et la participation électorale étant beaucoup plus importantes à l’ouest qu’à l’est, Die Linke progresse donc par rapport à 2013. Comme en 2009, il obtient plus de 5 % des deuxièmes voix exprimées dans tous les länder. Il décroche son meilleur résultat dans le Land de Berlin, avec 18,8 % des suffrages exprimés. Si longtemps après la réunification, les électeurs de la capitale ont conservé des comportements électoraux très différents : Die Linke triomphe dans l’ex Berlin-Est, décrochant 26,4 % des deuxièmes voix et quatre de ses cinq mandats directs. Dans l’ex Berlin-Ouest, son résultat est de 13,1 % des deuxièmes voix. Mais là aussi, ces chiffres cachent des évolutions contradictoires : le vote Die Linke est en repli de 2,6 points à l’est, mais en progression de 2,3 points à l’ouest. La dynamique en faveur de Die Linke dans le périmètre de l’ex Berlin-Ouest est très forte : depuis 2005, le parti progresse d’élection en élection dans cette partie de la ville, et ce indépendamment de son résultat au niveau fédéral. Ainsi le résultat de 13,1 % en 2017 est supérieur au résultat fédéral et excède celui de 2009 (11,1 %), qui était inférieur au résultat fédéral.

Si la répartition des suffrages en faveur de Die Linke est plutôt homogène à l’est, malgré une faiblesse marquée en Saxe, à l’ouest les succès sont plutôt concentrés en milieu urbain. Le parti obtient 12,2 % des deuxièmes voix à Hambourg, le meilleur résultat de son histoire dans cette ville-Etat. Il décroche également 13,5 % à Brême. On trouve aussi des résultats excédant les 10 % dans d’autres grandes villes occidentales comme Sarrebruck, Francfort-sur-le-Main, Cologne, Kiel, Freiburg, Dortmund ou Nuremberg. Même dans les länder qui lui sont le plus hostiles, comme le Bade-Wurtemberg et la Bavière, Die Linke parvient à obtenir des résultats nettement supérieurs aux moyennes régionales à Stuttgart et Munich. Le pari lancé lors de la création de ce parti est donc sur le point d’être remporté : conquérir sur la durée des électeurs autres que ceux du PDS en ex-RDA. Dans ces grandes villes souvent ancrées à gauche, Die Linke challenge maintenant sérieusement le SPD et Les Verts.

Agrandissement : Illustration 7

Les Verts : un résultat sans surprises

Avec 8,9 % des deuxièmes voix exprimées, Les Verts restent dans leur étiage électoral traditionnel. Entre 2002 et 2017, en cinq élections, ce parti n’a jamais obtenu moins de 8,1 %, et jamais plus de 10,7 %. Une stabilité qui est un atout, faisant de ce parti un acteur incontournable du système politique allemand, mais également une faiblesse, alimentant l’hypothèse d’un « plafond de verre » privant les écologistes d’une audience plus importante et, pourquoi pas, d’un rôle de parti de gouvernement.

Pourtant la dernière décennie a été plutôt porteuse pour ce parti. Pour la première fois, en 2011, il a pris la tête d’un Land, celui du Bade-Wurtemberg, en coalition avec le SPD. Une position qu’il a su conserver en 2016, en s’alliant cette fois-ci avec la CDU. Car depuis l’irruption de Die Linke, Les Verts ont perdu leur rôle de force d’appoint des sociaux-démocrates et ont dû revoir leurs stratégies d’alliance. Bien qu’étant toujours un partenaire privilégié du SPD, Les Verts ont fait montre de leur capacité à gérer les affaires avec la droite, constituant notamment une très controversée coalition « à la jamaïcaine » avec la CDU et le FDP dans le Land de Sarre entre 2009 et 2011, alors qu’une alliance avec le SPD et Die Linke aurait aussi été majoritaire. Dans le même temps, sa position dure à l’égard de Die Linke s’est considérablement détendue dans les dernières années, les antennes locales de ce parti acceptant de soutenir Die Linke dans son accession au poste de Ministre-président du Land de Thuringe en 2014, puis rejoignant un gouvernement « rouge-rouge-vert » à Berlin en 2016. Pour ces élections fédérales, pourtant, la ligne était claire : retourner au gouvernement, presque à n’importe quel prix, les dirigeants écologistes affichant ouvertement leur disponibilité pour gouverner avec Angela Merkel, avec laquelle ils partagent un enthousiasme certain pour l’accueil des réfugiés moyen-orientaux.

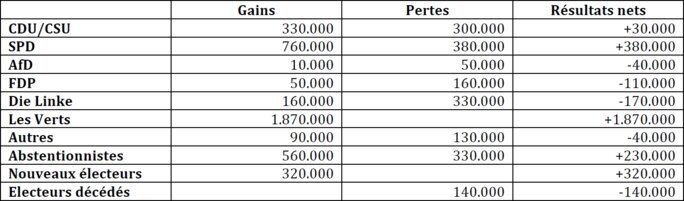

L’électorat écologiste arbore des propriétés sociologiques très traditionnelles. Seule la moitié des électeurs ayant voté Vert en 2013 renouvellent leur vote en 2017. Dans le même temps, les Verts prennent 380.000 électeurs au SPD et en perdent 170.000 au profit de Die Linke et 110.000 au profit du FDP. Ils reçoivent également le renfort de 320.000 nouveaux électeurs et 230.000 ex-abstentionnistes. C’est là le signe d’un électorat volatile, peu politisé, majoritairement ancré à gauche et plutôt jeune. Infratest Dimap fait d’ailleurs état d’une popularité plus élevée que la moyenne chez les électeurs les plus jeunes : 13 % des 18-24 ans auraient apporté leur deuxième voix aux Verts. A l’inverse, le parti est beaucoup plus faible chez les 60-69 ans (7 %) et plus encore chez les 70 ans et plus (4 %). Au niveau des catégories socioprofessionnelles, les Verts sont plus représentés que la moyenne parmi les employés et les travailleurs indépendants, beaucoup moins parmi les chômeurs, les retraités et les ouvriers.

La géographie électorale est elle aussi traditionnelle, pour ne pas dire caricaturale. Au niveau de la structure, aucun changement significatif par rapport à 2013 n’est à signaler. Les Verts demeurent marginaux dans les länder de l’est, avec des zones de forces de limitant à l’agglomération berlinoise, où elle décroche son unique mandat direct, et à quelques grandes villes comme Dresde, Erfurt, Leipzig ou Magdebourg. Ils n’atteignent la barre des 5 % des deuxièmes voix exprimées dans aucun des « nouveaux länder » et sont même en recul par rapport à 2013 en Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe. Leur implantation est beaucoup plus forte à l’ouest avec des bastions électoraux très marqués. Le meilleur résultat est obtenu à Hambourg, avec 13,9 % des deuxièmes voix. Vient ensuite le Bade-Wurtemberg, dont le gouvernement régional est dirigé par un Ministre-président écologiste, avec 13,5 %. Ce résultat paraît bien médiocre par rapport aux 30 % obtenus lors de l’élection du Landtag en 2016, et est même inférieur au résultat de 2009. L’arrivée au pouvoir dans ce Land ne semble donc avoir eu aucun impact sur l’implantation des Verts localement. Les meilleurs résultats sont obtenus dans les Land-villes (outre Hambourg : Berlin, 12,6 %, Brême, 11,0 %) ou dans les länder plutôt aisés sinon riches comme le Schleswig-Holstein (12,0 %), la Bavière (9,8 %) et la Hesse (9,7 %). Dans tous les autres länder, le résultat obtenu est inférieur au résultat fédéral.

Agrandissement : Illustration 8

Quel gouvernement issu de ces élections ?

La formation du prochain gouvernement sera laborieuse. Personne n’est en capacité de contester à Angela Merkel ses prétentions sur la chancellerie fédérale. Le SPD ayant annoncé dès le soir des élections sa volonté de basculer dans l’opposition, la seule coalition raisonnablement envisageable est une inédite coalition « à la jamaïcaine », fédérant l’Union, le FDP et Les Verts. Cela ne sera pas une mince affaire. Beaucoup de dossiers opposent le FDP aux Verts, en particulier l’immigration et l’intégration européenne. Si Les Verts semblent prêt à mettre beaucoup d’eau dans leur vin, le FDP préfère faire monter les enchères. De longs mois de tractations plus ou moins obscures s’annoncent. D’ici là, l’élection du Landtag de Basse-Saxe aura lieu le 15 octobre, et son résultat pourrait avoir des conséquences sur les discussions relatives à la future coalition gouvernementale. La CDU est donnée au coude-à-coude avec le SPD d’après les dernières enquêtes d'intentions de vote, et Die Linke comme l’AfD pourrait faire leur entrée au Landtag. De quoi faire pencher la balance du côté de l’option jamaïcaine… ou du côté de celle d'un retour de la grande coalition.

Agrandissement : Illustration 9