« Valeria Goldenberg, retraitée. Deux ans de colonie pour avoir déversé de la peinture rouge sur la tombe d’un soldat russe. » A la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du XXIIe arrondissement de Paris, Tamilla Imanova, avocate de Memorial, l’ONG défenseure des droits humains, récite de sa voix forte les noms de prisonnières politiques.

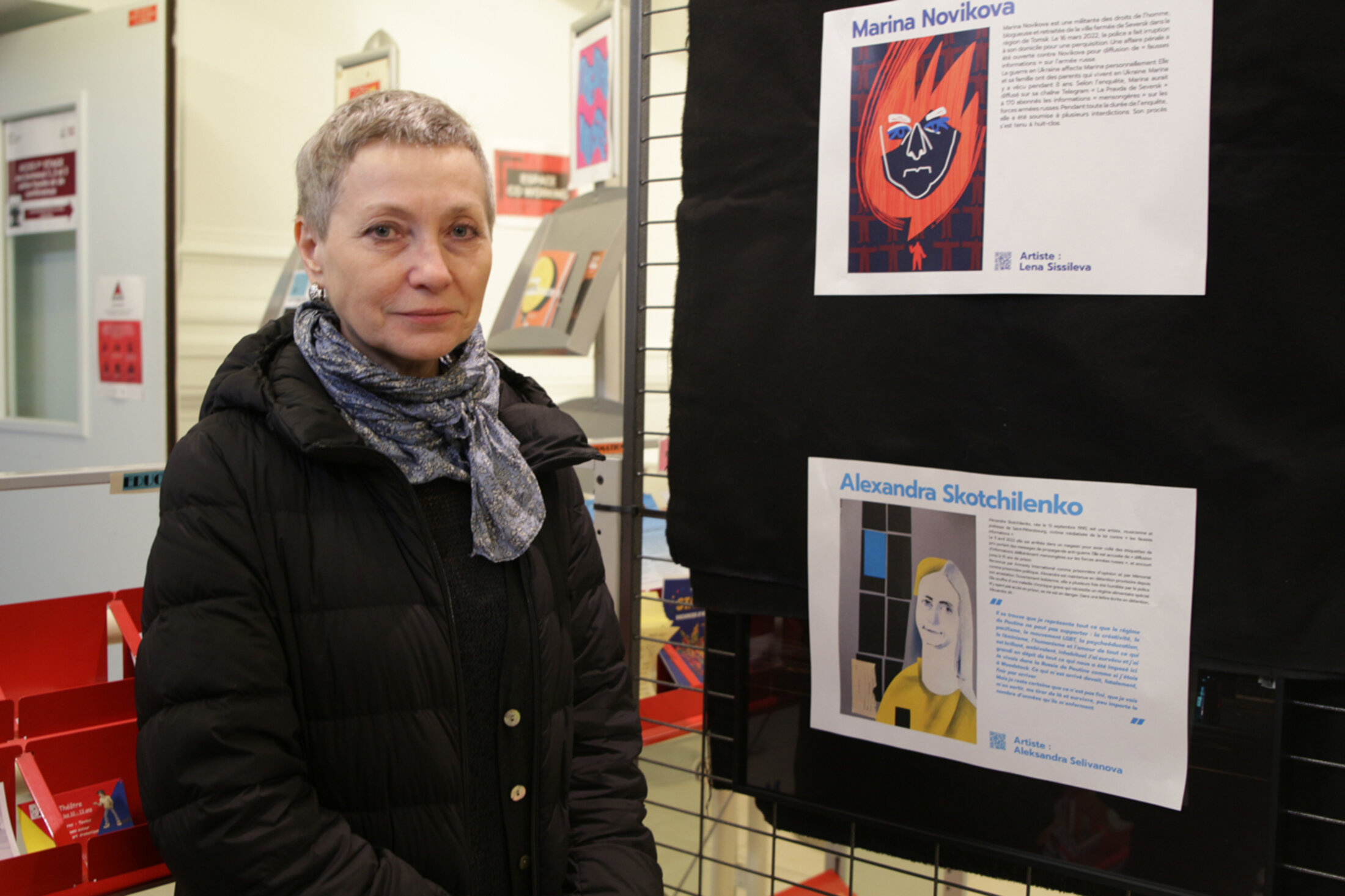

L’inauguration de cette exposition de rue, organisée par l’association Russie-Libertés, le mouvement Résistance féministe anti-guerre et Memorial, devait se tenir à l’air libre, mais la pluie tombée subitement nous a rassemblé·es ici, dans la petite salle d’une ancienne gare. Les portraits des protagonistes, exposés à l’extérieur, au 181 avenue Daumesnil, ont été imprimés en format A4 et affichés sur les fenêtres et sur des panneaux amovibles.

L’un des portraits est celui d’une jeune femme en chemise, aux cheveux attachés.

« Victoria Petrova, 29 ans, manager, poursuit Tamilla Imanova. Accusée de diffusion d’"informations sciemment fausses" sur les actes et l’utilisation des forces armées russes, elle se trouve en détention depuis le 6 mai 2022. »

Agrandissement : Illustration 1

Une répression qui frappe au hasard

Diplômée d’une école de management, Victoria Petrova était cheffe de projet dans une entreprise à Saint-Pétersbourg. Elle n’était ni militante, ni femme politique, ni journaliste. Entre mars et avril 2022, elle a fait quatre publications anti-guerre, dont des partages de vidéos des opposants du régime, sur le réseau social russe VKontakte.

En détention provisoire depuis plus d’un an, Victoria Petrova encourt jusqu’à dix ans de prison pour ces contenus.

Selon Natalia Morozova, une autre avocate de Memorial, présente dans le public, c’est bien parce que la machine répressive de Vladimir Poutine « peut tomber sur n’importe qui, choisi au hasard », que c’est « si glaçant ». « En un sens, la terreur poutinienne est comparable à la terreur stalinienne, explique-t-elle. Certes, on ne fusille personne en Russie aujourd’hui, il n’y a pas de peine de mort, et il y a moins de prisonniers politiques. Mais comme dans les années 30, [cette répression est] totalement aléatoire. » C’est ainsi que « les autorités russes créent l’autocensure », pointe l’avocate.

Les consœurs de Memorial, Natalia Morozova et Tamilla Imanova, ont dû toutes les deux fuir leur pays quand une répression sans précédent y a commencé, au moment de l’offensive en Ukraine.

« En tant que Russes, nous devons nous rappeler les noms de ces personnes [détenues pour leur position anti-guerre], le fait qu’elles existent », souligne Natalia Morozova, en parcourant du regard l’assistance, où l’on rencontre un grand nombre de Russes qui se sont réfugié·es en France depuis le début de la guerre. « Je dirais même, sans vouloir tomber dans le pathos : ceux qui sont aujourd’hui en prison en Russie, y sont à notre place ! », ajoute-elle.

Agrandissement : Illustration 2

L’État russe « dévore ses propres enfants »

Natalia Morozova rappelle un autre cas d’un destin brisé, au hasard, par le régime de Vladimir Poutine. Celui de la collégienne, Maria Moskaleva, dite « Macha », qui a été internée dans un centre pour mineurs pendant presque un mois.

A cause d’un dessin contre la guerre, l’adolescente alors âgée de 13 ans a été séparée de son père, Alexeï Moskalev, qui l’élevait seul. Assigné à résidence, celui-ci a réussi à fuir le jour où son verdict a été prononcé : deux ans de prison pour avoir « discrédité » l’armée russe. Arrêté en Biélorussie, il a été ramené dans son pays et incarcéré.

Pendant ce temps, Maria Moskaleva a été réunie avec sa mère, qui n’avait pas participé à sa vie auparavant, et avait même déclaré qu’elle comptait « couper toute envie » à sa fille de faire de la « politique, de l’anti-propagande et des dessins ».

Varia Iakovleva, artiste rencontrée, elle aussi, dans le public, déplore cette nouvelle réalité de son pays : la persécution de la jeunesse. Elle a réalisé le portrait de Lina Barabach, militante emprisonnée à plusieurs reprises pour ses actions anti-guerre. « Le fait que dans notre pays des jeunes comme Lina [Barabach], sont incarcérés, est terrifiant. Ça me fait penser à un tableau de Goya, Saturne dévorant ses enfants, se désole l’artiste. Notre pays dévore réellement ses propres enfants ! »

Varia Iakovleva a peint Lina Barabach à l’automne à partir d’une photo qui représentait une action de la militante : enchaînée, elle affichait un texte qui appelait les militaires, mais aussi les forces de l’ordre, à ne pas devenir Gruz dvésti (« Cargo 200 »), expression utilisée pour désigner le transport des corps des soldats.

« Ce portrait était dur à réaliser, confie l’artiste. C’est difficile de peindre quelqu’un qui se trouve en prison. A vrai dire, je ne suis pas du tout contente du résultat. »

Après avoir elle-même participé à des actions contre l’invasion de l’Ukraine, la peintre a été contrainte de quitter son pays l’été dernier : elle avait « du mal à respirer », « une réaction physiologique à la propagande massive, aux mensonges et à la violence ».

Tout ce en quoi elle croyait, a été « détruit en un seul jour », quand la guerre a commencé.

Agrandissement : Illustration 3

Des moyens féroces

Marina Ovsiannikova, elle aussi, sait quelque chose des méthodes des autorités russes. La journaliste de 44 ans, qui fait une apparition ce soir, est célèbre pour avoir brandi le 14 mars 2022 une pancarte anti-guerre en plein JT de la première chaîne de l’État russe.

Elle a manifesté contre l’invasion de l’Ukraine à plusieurs autres occasions. Après trois amendes, une assignation à résidence et enfin le déclenchement d’une affaire pénale, la journaliste a réussi à quitter la Russie avec sa fille en octobre 2022 avec l’aide de Reporters sans frontières.

Marina Ovsiannikova se rappelle dans les moindres détails la nuit qu’elle a passée dans une « minuscule cellule puante » à Moscou, après son arrestation en août 2022. Les portraits de ses compatriotes persécutées font ressurgir ces souvenirs douloureux.

« Je peux très bien m’imaginer comment ces jeunes femmes doivent tressaillir au son des menottes qui se ferment sur leurs poignets, confie Marina Ovsiannikova, comment les surveillantes arrachent leurs bijoux, avec tant de haine, les forcent à se dénuder entièrement et à se tourner face au mur, puis leur envoient des jets d’eau froide, tout en donnant des ordres ridicules : “A droite, à gauche, stop, mets-toi face au mur !” »

L’humiliation et la violence sont utilisées sans scrupule par les forces de l’ordre, appelées les « siloviki », pour réprimer celles et ceux qui s’opposent à la guerre. Selon le rapport de l’ONG russe OVD-Info, au moins 32 personnes ont subi des « actes de torture et/ou de violence ».

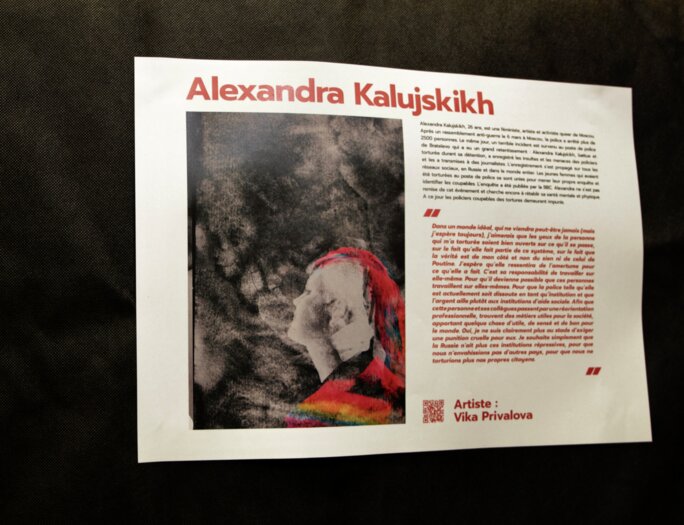

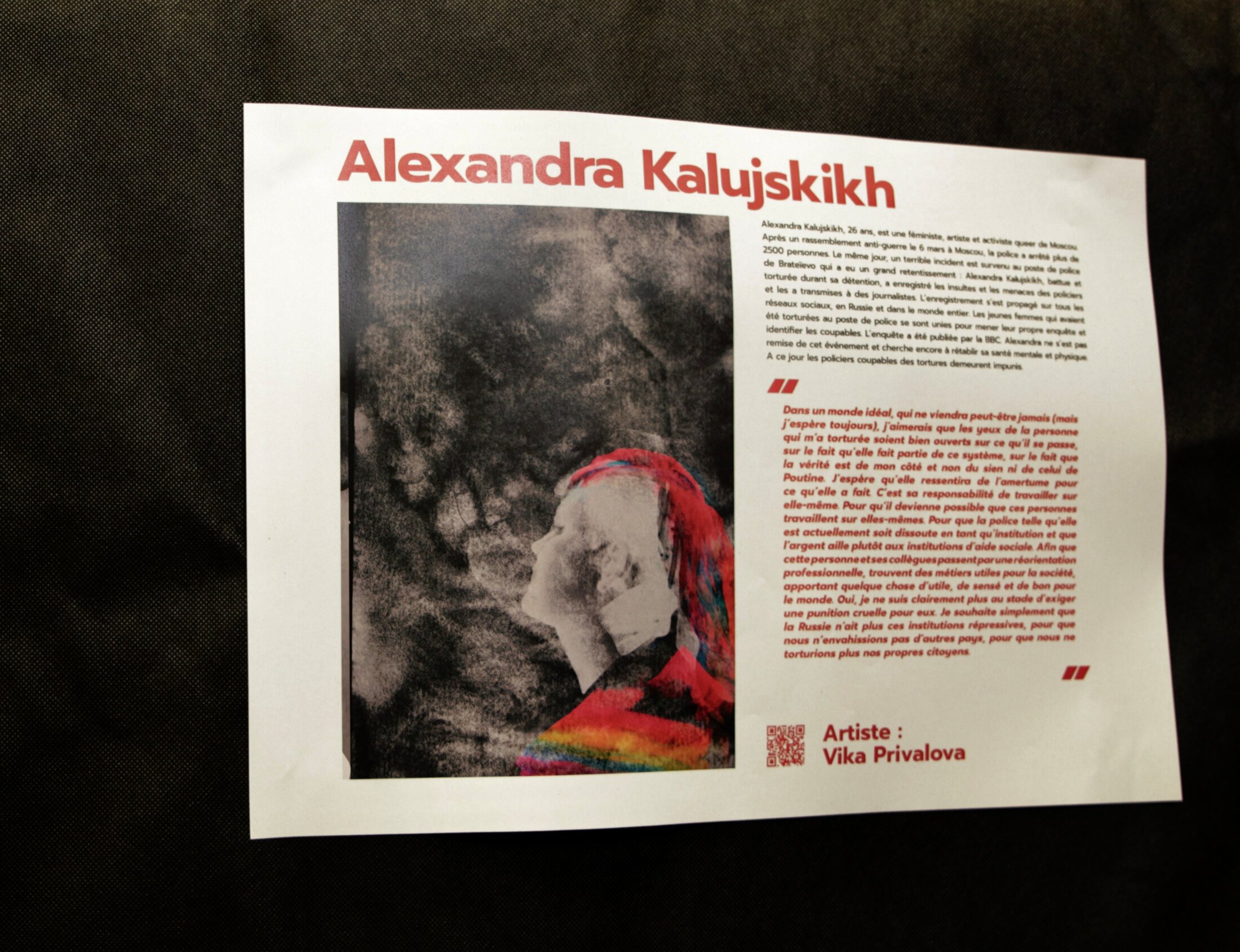

Parmi elles, Alexandra Kalujskikh, une activiste féministe et queer, qui, le 6 mars 2022, a été torturée dans les locaux de la police.

Comment dessiner quelqu’un qui a traversé cela ?

En réalisant le portrait d’Alexandra Kalujskikh, la peintre Vika Privalova a voulu saisir quelque chose de l’état intérieur de la militante, qui a vécu « un cauchemar absolu ». « Ce portrait est comme couvert de brouillard, comme dilué, délavé, commente l’artiste, qui semble encore aujourd’hui secouée par ce qu’a enduré Alexandra Kalujskikh. J’ai eu l’impression que c’était l’état dans lequel se trouvait Alexandra : pas clair, brumeux… »

Artiste exilée de la Résistance féministe anti-guerre, originaire de Sibérie, Vika Privalova a quitté son pays en mars 2022. Elle y a subi des menaces et des persécutions

Agrandissement : Illustration 4

Isoler et faire attendre

L’avocate Tamilla Imanova poursuit la lecture des noms des prisonnières politiques : « Alexandra Skotchilenko, 32 ans, féministe, peintre. En détention depuis le 11 avril 2022 pour avoir diffusée des "informations mensongères" sur les forces de l’armée russe. »

A plus de 2 000 kilomètres de l’endroit où est détenue Alexandra Skotchilenko, sa mère, Nadejda Skotchilenko, la soixantaine, regarde son portrait.

Sa fille risque jusqu’à 10 ans de prison pour avoir remplacé les étiquettes des prix dans un supermarché par des messages sur le bombardement du théâtre de Marioupol par l’armée russe.

« Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, confie Nadejda Skotchilenko en dévisageant le portrait. J’essaie de ne pas imaginer ce qu’elle traverse, ce qu’elle a déjà traversé. Car elle doit endurer tant de choses. » « L’amour, je pense est le mot. Et le désir qu’elle soit libre », ajoute-elle.

Alexandra Skotchilenko souffre d’une maladie cœliaque, des problèmes cardiaques et d’un trouble bipolaire. « Son diagnostic est très complexe, raconte sa mère d’une voix éteinte. Aujourd’hui, nous avons enfin la possibilité de lui transmettre quelques médicaments, qui l’aident. Heureusement, à ce qu'il paraît, il n’y a pas d’aggravation. Mais il n’y a rien de bon dans tout ça. »

Non, rien de bon, car Alexandra Skotchilenko se trouve en détention provisoire depuis plus d’un an, et les audiences incessantes, souvent reportées, l’épuisent.

La « détention provisoire », dans des centres appelés « SIZO », « peut durer des années », explique Natalia Morozova, l’avocate de Memorial. « Ces personnes sont détenues dans des conditions terrifiantes, affirme-t-elle. Car le SIZO russe est quelque chose qui, en Europe, serait inimaginable : dans une cellule pour 10 personnes, 20 personnes sont détenues. C’est-à-dire qu’au lieu de 20 lits, il n’y a que 10 lits. »

L’une des façons de faire pression sur les détenu·es dans ces centres est de leur interdire de téléphoner à leurs proches. « C’est ce qui se passe dans la plupart des cas : les personnes en détention ne parlent pas à leurs enfants ou à leurs parents », clame Natalia Morozova.

Agrandissement : Illustration 5

Il leur était impossible de faire autrement

Qu’est-ce qui a pu pousser ces femmes à agir, alors que dès les premiers jours de l’invasion, l’atmosphère de la terreur régnait en Russie ?

Selon Nadejda Skotchilenko, c’est « le sentiment d’immense d’injustice » qui a amené sa fille à afficher des messages dénonçant la guerre dans un supermarché, « car c’est une grande injustice : un État qui agresse un autre, sans aucune raison ».

Nadejda Skotchilenko comprend le geste de sa fille, comme elle comprend l’élan de toutes ces personnes qui, « encore aujourd’hui, descendent dans la rue avec des pancartes. » « Elles patientent, et puis d’un coup, arrive un moment de vertige, quand la frontière entre le rêve et la réalité s’efface, dit-elle. A cet instant-là, personne ne réfléchit plus à ce qu’il y aura demain, personne ne pense plus à demain. »

Depuis le début de l’invasion russe, OVD-Info recense plus de 19 500 interpellations en raison d’opposition à la guerre. Plus de 500 personnes font l’objet de poursuites pénales.

De même, pour Marina Ovsiannikova, qui a montré un message anti-guerre à la caméra de la principale chaîne de télévision et de propagande, en Russie, il n’y avait pas d’autre choix que d’agir : « Au moment où je suis entrée dans le studio, ce qui allait m’arriver, à titre personnel, n’avait plus aucune importance », affirme-t-elle.

Agrandissement : Illustration 6

Coûte que coûte, poursuivre le combat

Même quand le « moment de vertige » est passé, les résistantes continuent leur lutte. Quitte à la mener en détention.

Quelques semaines après l’ouverture de l’exposition, Victoria Petrova, cette manager de Saint-Pétersbourg, sera visée par une expertise psychiatrique, pour avoir proclamé sa position anti-guerre auprès de ses voisines de cellule.

Selon son avocate, Anastasia Pilipenko, c’est « une méthode bien connue de la justice soviétique : les prisonniers “politiques”, au moment du verdict et à la place de celui-ci, se voyaient attribuer un diagnostic, et devaient subir un traitement forcé ».

Le 25 avril, une autre protagoniste de l’exposition, Marina Novikova, retraitée de 65 ans, sera jugée pour avoir partagé des informations sur l’invasion russe. Elle demandera d’elle-même une peine de prison ferme, en affirmant qu’elle n’a pas les moyens nécessaires pour payer l’amende, même minimale, s’élevant à 700 000 roubles (environ 8 300 euros au taux actuel). Devant le tribunal elle dira : « Malgré tout, je suis persuadée que ma vie et mon destin ne sont qu’une petite goutte d’un océan qui, tôt ou tard, lavera notre pays du mal qui l’a englué. »

Elle sera quand même condamnée à une amende d’un million de roubles, soit environ 12 000 euros.

Quelles que soient les méthodes, de plus en plus perverses, qu’emploient les autorités à l’égard de résistant·es, selon Nadejda Skotchilenko, ces personnes restent en quelque sorte hors d’atteinte. En contemplant le portrait de sa fille et ceux des autres dissidentes, dans l’ancienne gare parisienne, elle déclare, émue : « Ce proverbe russe, selon lequel en Russie les personnes libres se trouvent en prison, est très vrai. Elles ont déjà accompli le plus important : elles se sont exprimées. »

Agrandissement : Illustration 7

L’exposition « En Russie, des femmes contre la guerre, au risque de leur vie » se tenait à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du XXIIe arrondissement du 28 février au 31 mars. Elle demeure visible jusqu’au 20 mai au Parc de Choisi (128, av. de Choisy - grilles extérieures).