"Nous ne sommes plus de simples surveillants1"

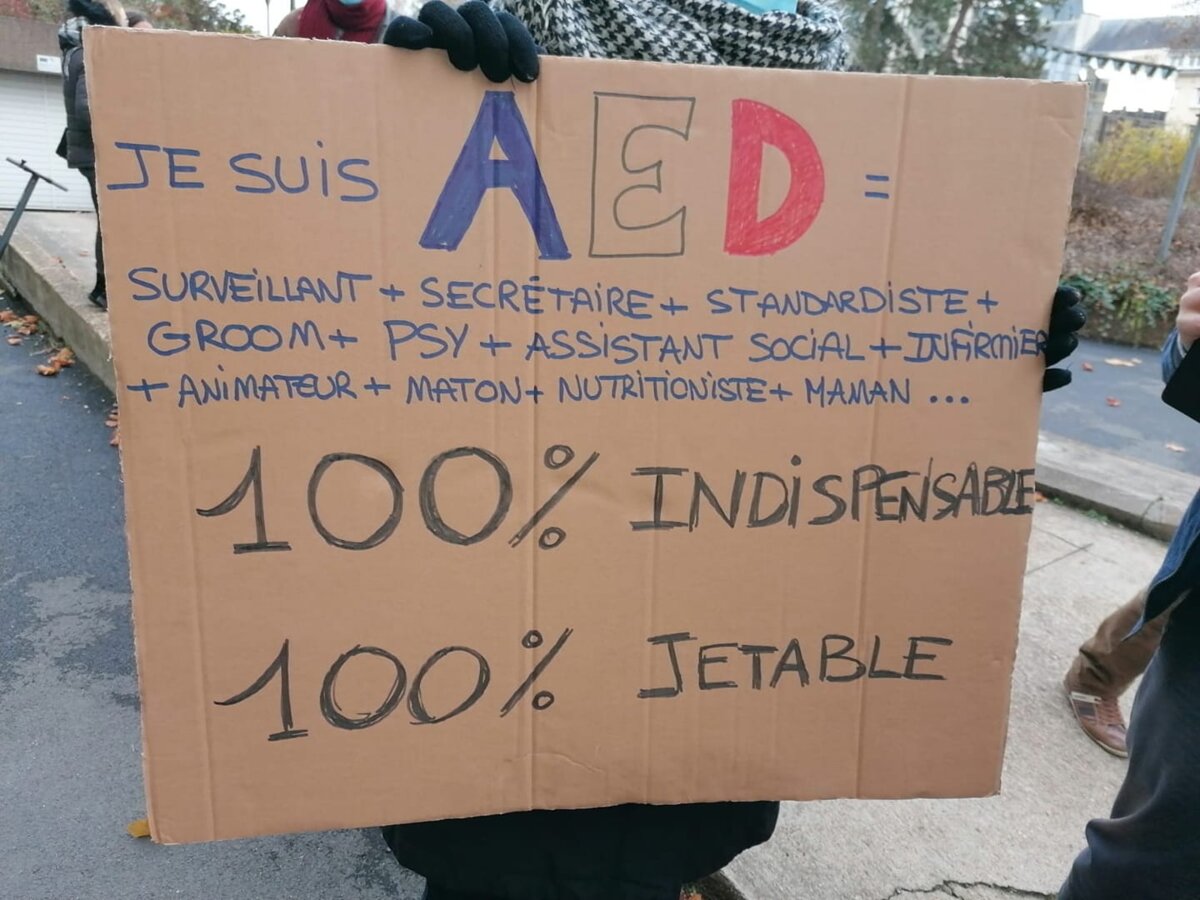

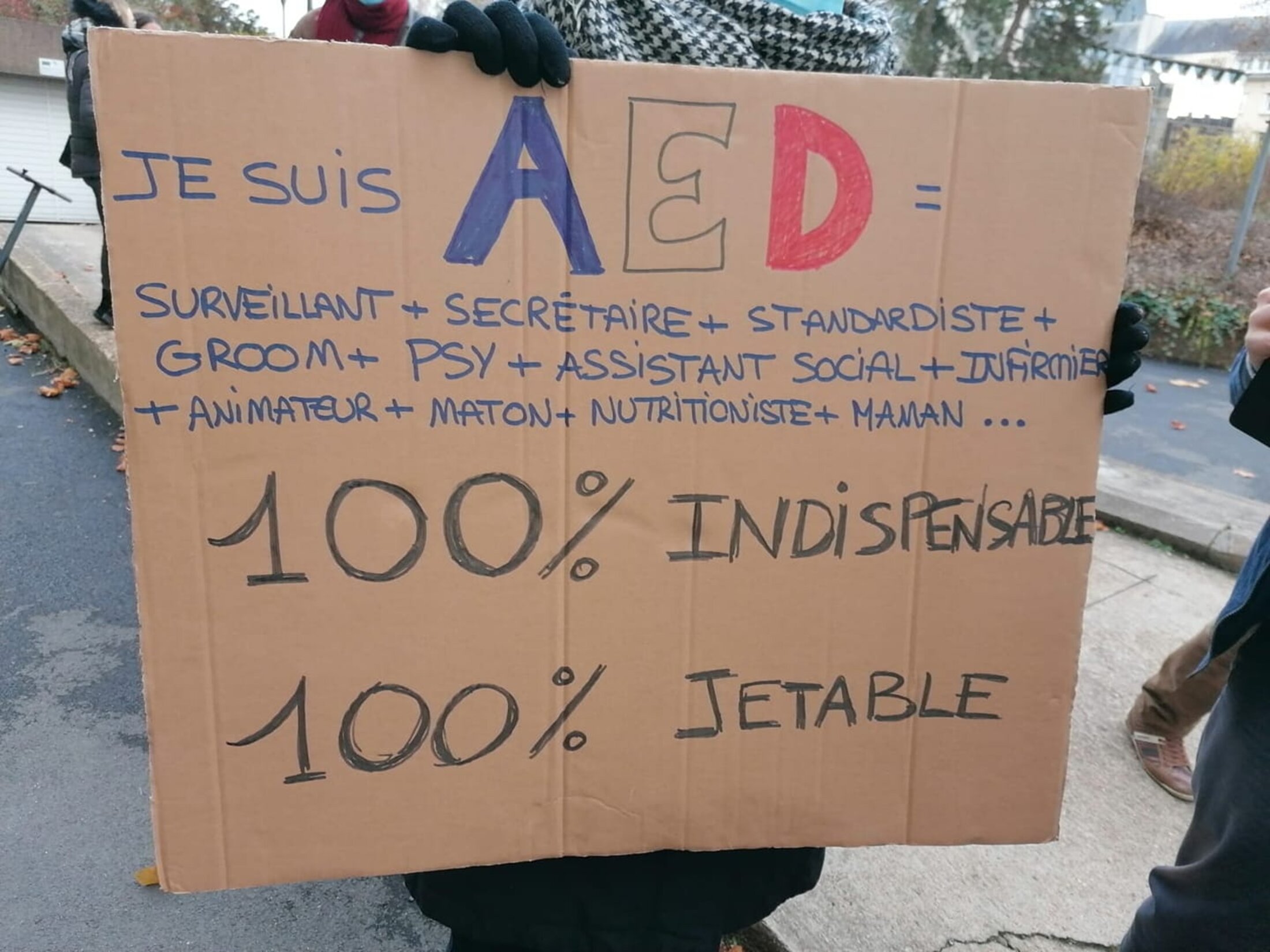

"Nous ne sommes pas des pionn.es". Telle est l'affirmation, devenue véritable devise du mouvement des AEd, entendue partout en France depuis le 1er décembre 2020, d'Andrézieux-Bouthéon2 à Guise3, lue sur des pancartes à la cité scolaire de Marmande4 ou devant l'inspection académique de Bastia5. Derrière ces quelques mots, se cache la dénonciation de l'image (méprisante) attachée traditionnellement aux fonctions d'encadrement, selon laquelle ceux et celles qui les exercent ne seraient que de simples pionn.es aux missions limitées à la seule surveillance.

Ainsi faut-il aussi comprendre la propension des intérrogé.es à remettre en cause le cliché de l'AEd-étudiant.e trouvant dans ce travail une source de revenue pour financer ses études. Déjà parce que la composition sociologique des AEd a changé et que l'on trouve désormais que peu d'entre eux au sein des vies scolaires, mais aussi - et surtout - parce que l'association entre AEd et étudiant.e revient à limiter le travail d'AEd à un simple travail d'appoint, dont les tâches seraient sans importance, ne relèveraient d'aucune compétence particulière et ne requerraient pas de réel investissement: "L'axe, c'est vraiment de dire que ce n'est pas un job étudiant, [...]car depuis, les missions ont bien évolué. Nous faisons aussi bien du suivi, de l'encadrement que de l'animation pour les élèves.6"

"Infirmiers, éducateurs, psychologue, vigiles, animateurs, médiateurs, secrétaires...7"

Par l'article 1 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, les fonctions des AEd se limitent, dans les textes, à l'encadrement et la surveillance, à l'accompagnement du personnel enseignant et enfin à la participation à des manifestations ponctuelles (sportives, culturelles, actions de prévention, etc ...)8.

Ces missions confiées aux AEd restent dans la continuité de celles des M.I.-S.E., cré.es en ... 1937-389. Les nombreux changements qu'a connus l'Education Nationale depuis la première moitié du XIXè siècle, notamment par la démocratisation de l'enseignement secondaire et l'arrivée des problématiques sociales au sein des établissements, ont créé de nouveaux besoins dont ont dû se charger les AEd, amenant ainsi à la transformation des fonctions d'encadrement.

L'ensemble des discours des AEd, dont les citations qui suivent ne laissent apercevoir qu'un bref aperçu, traduit ces changements et notamment la pluralité des tâches qu'i.elles exercent désormais:

"Nous sommes pratiquement des assistantes sociales, sans cesse à gérer le conflit, à surveiller les drames qui se jouent en sourdine dans la cour de récréation, à la maison.10"

"On n'est plus sur de la seule surveillance. Il y a plus d'administratif à gérer, de l'aide aux devoirs, de l'animation, de la construction de projets avec les élèves... Et puis nous prenons un rôle de lien, de veille sociale avec des élèves qui connaissent des difficultés.11"

"En fait, on est le stylo quatre couleurs de l’Éducation nationale. On est à la fois agent de sécurité, infirmière, psychologue, animateur, éducateur, secrétaire des élèves et de leurs parents...12"

Les décisions prises afin de limiter la propagation du Covid-19 au sein des établissements mettent en lumière cette transformation. Sans qu'il n'y ait de remise en cause de sa nécessité, la fatigue que peuvent ressentir certains AEd devant le protocole sanitaire qu'i.elles doivent faire respecter dans les établissements ne provient pas du fait que ces tâches représenteraient une charge de travail supplémentaire. Mais de par leur nature même (limiter le brassage des élèves, s'assurer de la distanciation physique et du port du masque), elles les renvoient à une position de simple surveillant.e aux tâches bien éloignées de celles effectuées en temps ordinaire. Ainsi se plaint cet AEd d'Amiens de n'avoir "plus aucun rôle éducatif [...], [réduit] à faire de la surveillance et la police du masque13", une exaspération partagée par une collègue du lycée agricole de Davayé, qui "fait la police tout le temps à cause du masque, [gâchant] un peu le relationnel14".

Agrandissement : Illustration 1

"Notre revendication principale est de déprécariser ce métier, car c'est un véritable métier.15"

Mais le véritable problème de fond que montrent les discours n'est pas tant la non-connaissance des véritables tâches effectuées que la non-reconnaissance de ces dernières. Le statut actuel, créé en 2003 et s'inscrivant, de nouveaux, dans ceux des M.I-S.E.16, ne s'est jamais adapté aux transformations du métier et est jugé aujourd'hui en totale inadéquation avec ce dernier: "Au début, nous ne faisions que de la surveillance. Mais aujourd'hui, nos responsabilités vont grandissantes. Pas notre statut.17" Le principal point de divergence entre le statut et la réalité actuelle du métier est le caractère temporaire des fonctions d'encadrement, dans la mesure où les contrats d'AEd sont des CDD renouvelables sur une période maximale de six ans18, et à cause duquel le rôle joué désormais par les AEd en faveur des élèves, par ailleurs résolument social, ne serait pas reconnu: "Nous sommes embauchés en CDD d’un an, renouvelable six fois. Après cette période, nous partons sans validation de compétences, sans rien alors que notre travail est indispensable à la vie du collège19"

Ici se dévoile la cause du mouvement: un décalage que l'on pourrait nommer en termes bourdieusiens de "structural"20, - parce que né des transformations structurelles de l'Education Nationale - entre d'une part le statut et d'autre part les véritables missions incombant aux AEd.

Ainsi se comprend la principale revendication que porte le mouvement, à savoir la création de la fonction d'éducateur scolaire. A travers ce nouveau statut se voulant être en adéquation avec la réalité actuelle du métier, c'est la volonté de mettre un terme à ce décalage par la reconnaissance des véritables pratiques des AEd, notamment par la possibilité de s'y établir de façon pérenne, et donc de mettre fin à l'image des pion.nes collée aux fonctions d'encadrement.

Comme le résume parfaitement cet AEd de Saint-Etienne:

"On n'est plus de simples surveillants, on fait un vrai métier. On fait le lien entre les élèves, les professeurs, les agents, les familles... On fait de l'administratif, du social... On est davantage qu'un simple job étudiant. On s'investit beaucoup, on sensibilise les élèves sur les réseaux sociaux, la santé... On est devenus de vrais éducateurs scolaires et c'est ce que nous réclamons aujourd'hui.21"

Notes:

1 L'Aisne nouvelle du 3 décembre 2020, p. 18.

2 Cf. Le Progrès du 2 décembre 2020, p. 18.

3 Cf. L'Aisne Nouvelle du 3 décembre 2020, p. 18.

4 Cf. Sud-Ouest du 22 janvier 2021, p. 14.

5 Cf. Corse Matin du 26 mars 2021, p.6.

6 Le Télégramme du 1er décembre 2020, p. 4.

7 Corse Matin du 26 mars 2021, p. 6.

8 Cf. D. n° 2003-484 du 6/6/2003, fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation, JO 7/6/2003, p. 9714.

9 Cf. D. du 11/5/1937, portant statut des maîtres et maîtresses d’internat, JO 15/5/1937, p. 5295-5296 et D. du 27/10/1938, portant statut des surveillants d’externat, JO 8/11/1938, p. 12666-12667.

10 Charente Libre du 20 janvier 2021, p. 11.

11 Sud Ouest du 2 décembre 2020, p. 17.

12 Le Journal de Saône et Loire du 2 décembre 2020, p. 12.

13 Courrier picard du 2 décembre 2020, p. 8.

14 Le Journal de Saône et Loire du 1er avril 2020, p. 20.

15 Le Télégramme du 2 décembre 2020, p. 6.

16 Cf. D. du 11/5/1937, op. cit., et D. du 27/10/1938, op. cit.

17 Sud Ouest du 2 décembre 2020, p. 32.

18 Cf. L. n° 2003-400 du 30/4/2003, relative aux assistants d’éducation, JO 2/5/2003, p. 7640.

19 Le Journal de Saône-et-Loire du 2 décembre 2020, p. 16.

20 Cf. BOURDIEU Pierre (1984): Homo academicus, Paris: Les Éditions de Minuit, p. 213.

21 Le Progrés du 2 décembre 2020, p. 19.