Petite précision : j’ai vécu un petit peu sur le Caillou, j’y ai exercé comme journaliste, et j’ai écrit mon mémoire de master sur la médiation des sciences en Nouvelle Calédonie, donc je ne vous donne pas une analyse de « zoreille déconnecté ».

Agrandissement : Illustration 1

Vous voyez la Nouvelle Calédonie s'embraser, mais vous ne comprenez pas, ou vaguement pourquoi ? Pas de soucis, cet article est fait pour vous. C'est un peu long, certes, mais vous verrez que c'est tout à fait nécessaire... Prêts ? Alors on y va.

Ces émeutes interviennent dans un contexte particulier : le gouvernement est en train de faire passer une loi constitutionnelle de modification du corps électoral en NC, qui a ses spécificités propres.

Pour la faire courte, il y a 3 corps électoraux en NC :

- La liste générale (LEG), c’est la liste sur laquelle tout français résidant en NC peut s’inscrire. Elle permet de voter aux élections françaises, à savoir les municipales, les législatives, les européennes et les présidentielles.

- La liste provinciale (LESP), restrictive, permet de voter aux élections provinciales et au Congrès de NC, des structures spécifiques à la NC, qui disposent de compétences particulières qu’on n'abordera pas ici.

- Et enfin, la liste pour les consultations (LESC), qui est, comme la liste provinciale, restrictive, et permet de voter sur les consultations d’accession à la souveraineté calédonienne.

C’est cette liste qui a par exemple constitué le corps votant lors des derniers référendums d’autodétermination en 2018, 2020 et partiellement en 2021 (on va y revenir, parce que c’est là que les problèmes se posent).

Bref, en ce moment, les parlementaires français s’apprêtent à modifier les critères d’accession à ces listes spéciales pour les rendre moins restrictifs. Selon la droite et les loyalistes (contre l’indépendance de la NC), il y a en effet une injustice fondamentale…

Seuls les résidents calédoniens inscrits avant 1998, soit depuis les Accords de Nouméa, peuvent s’inscrire sur ces listes spéciales. On parle de « gel » du corps électoral. Et ça, c’est vraiment trop injuste, c’est une rupture d’égalité, c’est la fin de la démocratie, de la République, toussa toussa.

L’exemple type de cette injustice, c’est évidemment le cas d'un résident calédonien né sur le territoire en 2000 : Cette personne a vécu toute sa vie en NC, elle a 24 ans et ne peut pas s’inscrire sur ces listes. Et c’est en partie vrai… mais en partie seulement.

Car le problème ne se situe en réalité pas là.

QUOI ? La droite instrumentaliserait les principes d’égalité et de démocratie pour faire avancer un agenda idéologique colonial et autoritaire ? Mais je ne saurais le croire voyons !

Parce qu’il y a en réalité plusieurs conditions qui permettent bien de s’inscrire sur ces listes spéciales, même sans faire partie du « corps initial de 1998 ». Par exemple, si l’un de vos parents fait partie du corps de 1998, c’est ok. S’il remplissait les conditions mais qu’il ne s’était pas inscrit, c’est ok aussi.

Il y a aussi des conditions de temps de résidence, de centre de ses intérêts matériels et moraux, et il y a des différences entre les deux listes spéciales ; bref, on va pas rentrer dans les détails, vous pouvez consulter le site https://www.elections-nc.fr.

Mais surtout, ce qu’on ne vous dit pas trop fort dans les médias métropolitains, c’est que si le corps est aussi « gelé » et les restrictions aussi drastiques, c’est qu’il y a de bonnes raisons à ça. Et pour ça, il faut connaitre un peu l’histoire du Caillou.

Car la Nouvelle Calédonie, c’est pas une colonie comme les autres : c’est une colonie de peuplement.

Il y a un peuple premier, autochtone, le peuple kanak, dont la population initialement majoritaire va, au fur et à mesure des immigrations successives et plus ou moins organisées par l’Etat français, devenir minoritaire dans les années 1970. https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes-2012-1-page-61.htm

En voyant qu’ils sont en train de se faire avoir (en cas de référendum, ils deviennent minoritaire), les kanak s’organisent politiquement (oui, « kanak » est invariable, c’est normal qu’il n’y ait pas de « s »). En 1979 se forme le Front indépendantiste, union de tous les petits partis indépendantistes kanak, qui donnera en 1984 le FLNKS. Guidé notamment par le leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou (mais pas que), les indépendantistes s’organiseront en « gouvernement provisoire de Kanaky » ou GPK à la fin de l’année 1984, et hisseront pour la première fois le célèbre drapeau kanak.

En Nouvelle-Calédonie, un drapeau mais pas encore de « destin commun » (M le Magazine du Monde)

S’en suit une période de violence insurrectionnelle entre indépendantistes et colons, connue sous le nom des « Evènements », et la Nouvelle Calédonie est à deux doigts de sombrer dans la guerre civile. Prises d’otages, assassinats ciblés, vendettas aveugles, la violence est partout.

Mais la réponse de la France se fait de plus en plus intransigeante, et particulièrement sous le gouvernement Chirac à partir de 1986, qui entérinera la politique « Pons». Rejetée massivement par les indépendantistes, ces deniers appelleront au boycott (très bien suivi par les kanak) du référendum de 1987 sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.

Car pour eux, le jeu électoral est vicié : les kanak ayant été mis en minorité (ils ne représentent plus qu'environ 40% de la population), ils savent bien que tout référendum dans les conditions actuelles aboutirait à un « non » à l’indépendance. Devant l’impasse, certains vont alors se radicaliser dans la lutte armée…

La suite, malheureusement, on la connait : prise d’otage d’Ouvéa en pleine élection présidentielle en 1988, intervention des forces spéciales à la méga bourrin, bien coloniale des familles, 2 morts côté français, 19 côté indépendantiste, et un archipel traumatisé.

Agrandissement : Illustration 4

Nouvelle-Calédonie : le drame qui a permis l’émancipation

C’est à cette période d’extrême violence que les Accords de Matignon mettent fin en 1988 : les demandes des indépendantistes sont enfin entendues. Un dialogue s’ouvre notamment entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, et un très fragile équilibre se met en place, entériné par la suite dans les Accords de Nouméa en 1998.

Jean-Marie Tjibaou et son bras droit Yeiwéné Yeiwéné, eux, ne verront jamais la suite de l’histoire. Ils sont assassinés en 1989 par un militant nationaliste kanak opposé aux accords de Matignon.

Mais malgré ce double assassinat, les accords tiennent et la violence cesse peu à peu : en Kanaky, quand la parole est donnée, on ne la reprend pas. Une règle fondamentale à comprendre pour la suite de l’histoire. « Terre de parole, terre de partage » deviendra d’ailleurs en 1998 la devise officielle de la NC.

Bref, c’est dans cet accord de Nouméa de 1998 qu’est entériné (avec plein d’autres trucs importants) le « gel électoral », résultat d’un compromis inédit dans l’histoire coloniale, entre colonisés indépendantistes et colonisateurs loyalistes :

Les indépendantistes reconnaissent la légitimité des héritiers « involontaires » de l’histoire coloniale. Les descendants de colons, qui n’ont connu que la vie en NC et qui s’y sentent chez eux, ne sont pas comptables des choix de leurs ainés. Ils ont donc le droit de participer à l’autodétermination.

Les loyalistes reconnaissent la légitimité d’une souveraineté uniquement calédonienne, et acceptent le fait qu’un immigrant récent venu de métropole n’a pas à interférer dans le processus d’autodétermination calédonien.

Le « gel » est définitivement acté avec la date de 1998, et un accord sur une suite de 3 référendums successifs à partir de 2018 est entériné, avec une règle simple : il suffit d’un seul « oui » à l’indépendance pour que l’archipel accède à la plein souveraineté.

Les indépendantistes obtiennent également un engagement de taille : l’autonomie relative du territoire pour 20 ans afin de construire une identité calédonienne commune, avec des symboles kanak forts (acceptation du double drapeau, du statut coutumier, des langues kanak, etc.) et un transfert de compétences.

Agrandissement : Illustration 5

Et c’est sur ces 20 années de cogestion et de construction d’une culture calédonienne que les indépendantistes tablent pour gagner au moins un des référendums : le gel du corps les dessert certes un peu (le corps gelé est toujours composé de 40% de kanak). Mais il suffit de convaincre une minorité de « caldoches » (calédoniens non kanak) de pencher pour le oui pour dépasser les 50%, et gagner légitimement l’indépendance.

Faire basculer environ 18 000 votants dans le camps indépendantiste, c’est tendu… mais c’est jouable.

Arrive 2018.

Malgré des périodes de tensions et quelques troubles réguliers, la parole de chacun est tenue, et le premier référendum se tient. Les loyalistes espèrent une victoire écrasante du « non », à 60%-40%, conforme aux forces démographiques en présence. Et là…

Agrandissement : Illustration 6

Référendum en Nouvelle-Calédonie : la victoire en demi-teinte du non à l’indépendance

C’est la douche froide pour les loyalistes : seulement 57% de « non ». Les kanak ont très bien suivi les consignes de vote, et une minorité de calédonien non-kanak a basculé petit à petit dans le camps indépendantiste.

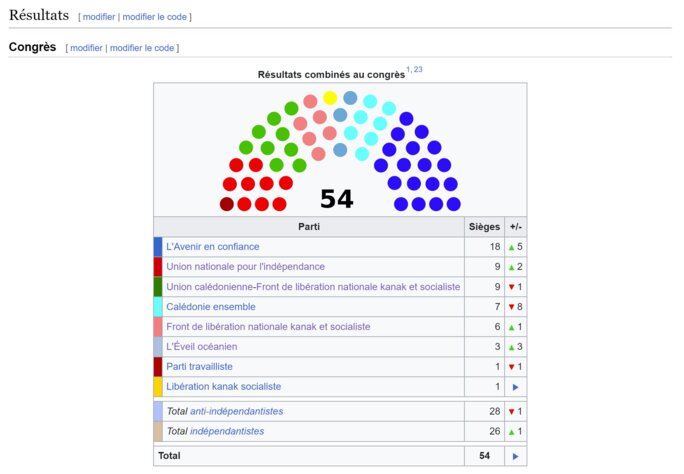

Aux élections provinciales (la liste LESP si vous avez bien suivi), la montée des indépendantistes depuis 1998 est indéniable : ils passent de 18 sièges sur 54 au Congrès en 2004 à 26 sur 54 en 2019, à deux petits sièges des loyalistes.

Agrandissement : Illustration 7

Élections provinciales néo-calédoniennes de 2019

Le deuxième referendum, en 2020, peut encore rassurer le camps loyaliste. Si le « non » remonte dans un sursaut, ils peuvent souffler. Mais la déroute continue : la participation est encore plus forte, et le « oui » à l’indépendance monte encore d’un cran : 47%-53%.

Agrandissement : Illustration 8

Pire : en prenant en compte la hausse de la participation, le camp indépendantiste fait +11 000 voix depuis 2018. Les loyalistes seulement + 3 000. Si la dynamique continue, le prochain référendum va se jouer à 50%-50%.

Scénario catastrophe.

C’est la panique.

Conformément aux Accords de Nouméa, le troisième et dernier référendum doit se tenir dans un créneau de 2 ans après la tenue du 2ème, soit en octobre 2022, dernier délai. Les indépendantistes déclenchent donc l’organisation du scrutin en avril 2021, pour coller à l’échéance (il faut compter 18 mois pour l’organisation de la consultation).

Déclenchement du troisième référendum : les réactions des acteurs politiques calédoniens

Agrandissement : Illustration 9

Chez les indépendantistes, ça s’engueule un peu sur la date : certains veulent y aller au plus vite, pour profiter de la dynamique du « oui ». D’autres veulent attendre le plus longtemps possible, fin 2022, car ils pensent que le temps joue en leur faveur…

Un calcul que les loyalistes partagent avec effroi : si la dynamique du « oui » est bien une lame de fond, il faut voter AVANT qu’elle ne prenne trop d’ampleur et n’atteigne les 50%.

Cette date est donc cruciale pour les indépendantistes, car tout se joue là : l’aboutissement de la lutte, des Evènements, des assassinats, des Accords, de la stratégie payante des 20 années de construction de l’identité calédonienne, de la décolonisation patiente, de la parole donnée…

« Et la France dans tout ça ? » me direz-vous ?

Et bien jusqu’en 2020, la France joue à peu près son rôle de garant. La politique de la NC est confiée au Premier ministre, et elle est généralement pondérée, active sans être trop interventionniste.

Jusqu’en 2020, c’est Edouard Phillipe qui est en charge du dossier, et en 2019, celui-ci avait annoncé : "Nous avons exclu que cette troisième consultation puisse être organisée entre le milieu du mois de septembre 2021 et la fin du mois d’août 2022."

Référendum le 12 décembre : retour sur le débat autour de la date

Agrandissement : Illustration 10

Tout semble donc s’acheminer vers un scrutin à l’automne 2022… mais rien ne va se passer comme prévu.

Edouard Philippe va quitter son poste en 2020, et la question calédonienne va changer de mains… Après le court passage de Jean Castex à Matignon, qui laissera les indépendantistes de marbre, c’est un duo de choc qui va s’emparer du dossier :

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer, et Gerald Darmanin, ministre de l’Intérieur. Connaissant les deux personnages, comment ça pourrait mal se passer ?

Le gouvernement va alors fait un très, mais alors très très mauvais choix : il va organiser le troisième et ultime référendum, dernière chance pour les indépendantistes, dans les PIRES conditions possibles.

En juin 2021, le gouvernement fixe la date au 12 décembre 2021, contredisant l’engagement d’Edouard Phillipe de 2019. Les loyalistes sont aux anges : ils veulent aller vite pour contenir la lame de fond du « oui ».

Référendum en Calédonie : la date du 12 décembre 2021, source de divisions

Agrandissement : Illustration 11

Les indépendantistes sont divisés : la date ne leur convient pas, ils souhaitaient avoir plus de temps, et attendaient une date à l’automne 2022. Certains groupes s’opposent fermement à cette date, d’autres s’abstiennent, mais si on s'en tient aux Accords de Nouméa de 1998, ils doivent se plier à la décision de la France. Et comme si ça ne suffisait pas… le COVID s’invite dans le jeu.

Car si la NC n’a pas été touchée par la vague de COVID de 2020, elle est durement frappée à partir de septembre 2021. Fin septembre, on compte déjà 100 morts. Fin octobre, 200 morts. La politique de pass vaccinal est mise en place dans la précipitation, le Caillou est en ébullition.

Comme partout, le territoire va alterner les confinements, les couvre-feu, la surcharge des services de soins et les débats sur la vaccination, mais en version accélérée. Le COVID vient complètement bousculer la campagne pour le référendum.

Covid-19 : il y a trois mois, la Nouvelle-Calédonie était rattrapée par la pandémie

Agrandissement : Illustration 12

Les indépendantistes hésitent, s’écharpent : d’un côté, ils doivent respecter les Accords de Nouméa et la parole donnée. Mais pour les kanak, il y a également d’autres éléments primordiaux dans leur coutume, comme le respect aux anciens (premières victimes du COVID) et le temps du deuil.

Le malaise est d’autant plus important que les indépendantistes soupçonnent très fortement le gouvernement d’avoir quitté son rôle d’arbitre pour prendre le parti des loyalistes. Cette date du 12 décembre, qui leur a été imposée par l’Etat, arrange beaucoup trop les loyalistes, qui font une campagne pressing « il faut sortir de l’incertitude ou ça sera le chaos économique ! », sur fond de crise économique liée au nickel, précieuse ressource de la Grande Terre.

Face à ce dilemme, le Sénat coutumier fini par trancher le 9 novembre : il faut reporter le scrutin de quelques mois. Le deuil et l’enterrement sont des processus rituels trop importants : il faut du temps, du recueillement, des cérémonies collectives. On ne décide pas de l’avenir de tout un pays dans ces conditions.

Agrandissement : Illustration 13

Tous les partis indépendantistes finissent donc par se ranger derrière l’avis du Sénat coutumier. Ils font officiellement une demande de report. Après tout, le timing est toujours valide pour un scrutin à l’automne 2022, comme prévu initialement par Edouard Phillipe.

Et donc, évidemment, sensible à cette question humaine et hautement politique, cruciale pour tout un peuple qui attend ce moment de décolonisation depuis des décennies, Darmanin va accepter ces demandes légitimes et reporter de quelques mois le scrutin, pour que celui-ci se passe le plus sereinement possible…

NAN JE DECONNE !

Vous y avez vraiment cru ?

Rejetant abruptement les demandes, la France va maintenir coûte que coûte le scrutin. Les loyalistes vont saluer l’exécutif qui leur est acquis, et se lancer dans une campagne qu’ils savent gagnée d’avance, car les organisations kanak et indépendantistes ont annoncé le boycott du scrutin.

On aura ainsi le droit aux éternels « la démocratie n’est pas à la carte, la République française ne cède pas aux menaces de chantage », et tout le blabla ronflant habituel, comme à la belle époque des années 1980.

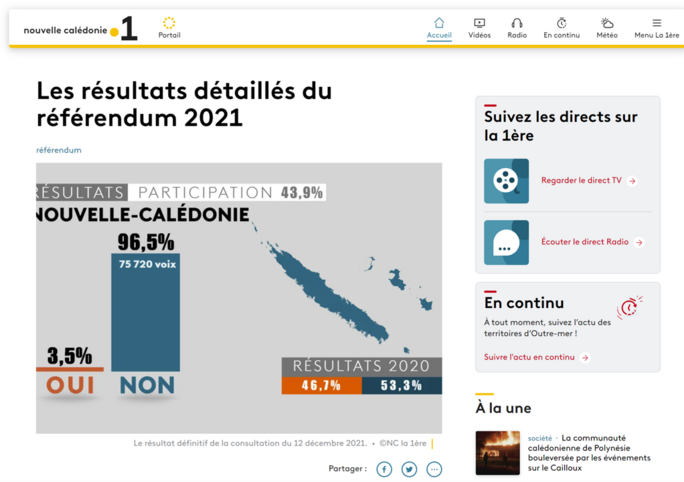

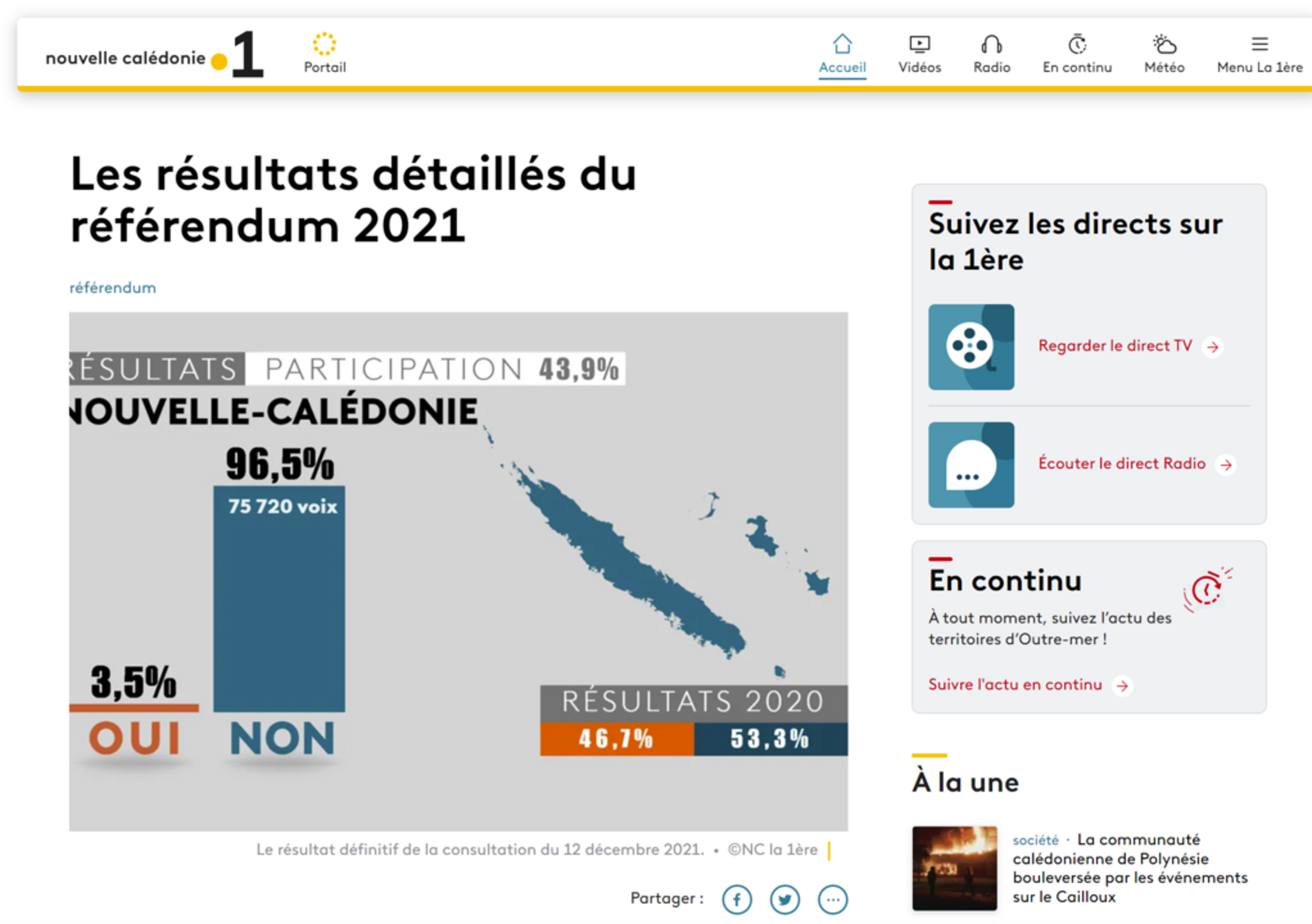

Evidemment, les résultats tombent, dignes d’une république bananière : 96,5% de « non », 43% de participation (contre plus de 80% pour les précédents). Mais pour les groupes indépendantistes, qui sont tenus par des anciens qui ont connu les combats du passé, pas d’inquiétude. Ce référendum est nul et non avenu.

Agrandissement : Illustration 14

Ne mettons pas d’huile sur le feu. Calmons-nous tous. Prenons notre temps, laissons passer la présidentielle de 2022, nous reviendrons à une autre consultation plus tard, quand les esprits se seront calmés.

Après tout, personne n’est assez ignorant ou borné pour croire que ce référendum boycotté par la moitié de la population et l'ensemble du peuple kanak est un point final à la question calédonienne… si ?

En juillet 2022, Macron va remettre une pièce dans la machine infernale : il nomme Sonia Backes, élue calédonienne de la Province sud et loyaliste acharnée, au gouvernement. Elle devient secrétaire d’Etat à la citoyenneté sous la tutelle de... Darmanin, qui récupère au passage les Outre-Mer.

Faire entrer une loyaliste au gouvernement, pour les indépendantistes, c’est une ligne rouge : la suspicion de connivence entre l’Etat et les loyalistes est définitivement actée. La tension monte d’un cran. On est en 2022, et déjà, l’anthropologue Benoit Trépied, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, alerte dans Le Monde : « Ce dialogue de sourds rappelle malheureusement celui des années 1980, qui a abouti à la tragédie d’Ouvéa. C’est donc très inquiétant pour le long terme ».

En Nouvelle-Calédonie, le ton vire à l’aigre

Agrandissement : Illustration 15

Sonia Backes démissionnera finalement de son poste au gouvernement après sa défaite aux sénatoriales de septembre 2023 ou elle sera battue par… un indépendantiste, Robert Xowie.

Agrandissement : Illustration 16

Mais les esprits à peine calmés, le gouvernement remet A NOUVEAU une pièce dans la machine à émeute : le 29 janvier 2024, il dépose un projet de loi constitutionnelle pour modifier le corp électoral spécial de Nouvelle-Calédonie.

Celui-ci propose tout simplement, en 1 page, d’accorder le droit de vote aux résidents de NC établis sur le territoire depuis… 10 ans.

Les rapporteurs des deux lois (organiques et constitutionnelles) sont deux loyalistes, Philippe Dunoyer et surtout Nicolas Metzdorf, connu pour sa grande rigidité sur la question.

C’en est trop pour les indépendantistes.

En mars, c’est le début des mobilisations pour et contre en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement s’entête à passer en force son projet de loi. L'affrontement semble maintenant inévitable. Les anciens du FLNKS, de l’UNI et des autres partis indépendantistes tentent d'appeler au calme, mais sont dépassés par leur jeunesse militante qui ne veut plus « jouer le jeu de la France ».

La Nouvelle-Calédonie s’enfonce dans la crise politique

Agrandissement : Illustration 17

Car pour cette jeunesse, les dernières années d’échanges avec le gouvernement français ont confirmé une chose : la stratégie du dialogue constructif, de la patiente décolonisation, du respect de la parole donnée, du jeu politique loyal ne portera jamais ses fruits.

La France ne lâchera jamais sa colonie « à la loyale ». Peu importe les discussions. Peu importe les avis des spécialistes de la question. Peu importe la constante volonté du peuple premier depuis plus de 30 ans. Et peu importe que le dernier référendum ne soit en rien représentatif de la situation.

Modifier le corps électoral, les uns comme les autres le savent, c’est enterrer définitivement la possibilité d’un ultime référendum dans les conditions prévues par l’Accord de Nouméa.

Entériner une liste ou n’importe qui peut se prononcer sur la politique calédonienne dès lors qu’il y a résidé 10 ans, c’est tirer un trait au marqueur indélébile sur la possibilité d’indépendance par les urnes. Et pour la nouvelle génération, c’est l’échec de toute la politique de dialogue et de fragile équilibre de la ligne « Tjibaou-Lafleur » menée depuis 1988.

Alors, que reste-t-il comme solution à cette jeunesse kanak, qui n’a pas connu les affres des Evènements dont les anciens gardent, eux, les traumatismes ? Et bien ma foi, la même que celle de tous les peuples colonisés dont la voix n’est pas écoutée.

Alphonse Dianou, leader de la prise d’otage d’Ouvéa, mort des suites de l’assaut des forces spéciales en mai 1988 comme 18 de ses camarades de lutte, avait 28 ans.