Il y a de nombreux experts de la guerre civile syrienne. A peu près autant qu'il y a de personnes ayant regardé un journal télévisé ces cinq dernières années. Mon but ici n'est pas de rajouter une couche à une telle inflation d'"expertise", généralement basée sur une expérience de terrain ayant consisté à acheter un savon d'Alep au marché de Noël du coin en 1999, justifiant ainsi d'une connaissance approfondie de la Syrie. D'abord, je serais incapable d'égaler les connaissances de tels spécialistes, d'autant qu'il s'avère qu'il y en a, par l'effet de la loi des grands nombres, un ou deux qui sont effectivement sérieux parmi eux. Ensuite, parce que ma propre connaissance de la Syrie n'existe que par effet de rebond, travaillant avec des gens qui travaillent également dessus ou, plus directement, par ma connaissance des réfugiés syriens du Liban, du fait de mon propre travail. Nul besoin donc d'ajouter une couche de connaissances à cette connaissance, qui est là.

Mon propos est de répondre à une sorte de pseudo-esprit critique que j'ai vu, bien malheureusement, émerger ces deux dernières années à gauche. Il s'agit de la reprise d'analyses de géopolitique grossière permettant premièrement de se donner à peu de frais un vernis d'expertise froide sur une région que l'on ignore (j'avais fait la même analyse de l'usage naïf de l'arabe fait par les "islamologues" de comptoir), tout en justifiant des options politiques reposant, en dernière instance, sur un deux poids, deux mesures totalement aberrant. Je ne suis pas le seul à l'avoir observé : Julien Salingue vient juste de publier un article à ce sujet, qui est régulièrement approché par Joey Ayoub également, ainsi que par de nombreuses autres personnes fort expertes. Ainsi, à gauche, avons-nous vu émerger une explication relativement directe qui prétend prendre le contrepied des explications au conflit syrien promues notamment par l'extrême-droite, selon lesquelles ce conflit (et, pour ce que ça compte, n'importe quel conflit dans la région et/ou le monde) est causé par des oppositions religieuses, ethniques, ou les deux. Nos défenseurs du contrepied "critique" se sont au contraire inscrits - et le fait que Jean-Luc Mélenchon lui-même présente cette explication comme la seule valable aide considérablement - dans une autre histoire du conflit, selon laquelle il s'agirait avant tout d'une question liée à l'énergie que je souhaite exposer brièvement.

La Syrie selon Jean-Luc Mélenchon

Je sais qu'il est difficile d'énoncer directement les propos de Jean-Luc Mélenchon sur à peu près quelque sujet que ce soit, et mon propos n'est pas ici de discuter les tenants et aboutissants de la politique du candidat de la soi-disant "France insoumise". La seule raison d'évoquer Mélenchon ici n'est pas de pointer ses erreurs : elles sont les mêmes que celles que commet la droite au quotidien sur le sujet. Il s'agit d'un simple exercice d'illustration d'une tendance à gauche que j'appellerai à l'imitation de Joey Ayoub les "Progressistes Sauf pour la Syrie" (PSS). Que critique-t-on ici ? Pour connaître l'avis de l'"insoumis" sur le sujet, on pourra se référer à ses déclarations sur le sujet tenues ici, ici, ici, et encore ici. Alors certes, toutes les manipulations seraient paraît-il existantes concernant Mélenchon, et certainement il y a ici volonté de modifier ses propos. Seulement il reste que depuis bientôt un an, de façon permanente et stable, la position du candidat "insoumis" a été d'une droiture sans faille : la guerre en Syrie est une affaire de pétrole et d'oléoduc, et ceci serait le coeur de l'explication que "tout le monde esquive". On pourrait supposer que Mélenchon aurait en un an eu un mot visant à exprimer autre chose qu'une explication en termes de pétrole et d'oléoducs. Malheureusement, depuis 2015, je ne l'ai jamais entendu sur le sujet (à l'inverse, d'ailleurs, de ce qu'il en pensait en 2011). Très bien.

Cette histoire d'oléoducs repose en substance sur un argument en termes de géostratégie. Il y aurait deux tracés d'oléoducs en direction de l'Europe, en compétition en fonction de leur passage par la Syrie. Laissons notre analyste nous expliquer lui-même le sujet : "Ce qui est en cause, à Alep, comme à Mossoul, comme au Yémen, comme sur la frontière de la Turquie, c'est un plan d'ensemble qui font que se confrontent des puissances régionales qui chacune espèrent arracher un morceau du territoire de la Syrie ou se garantir le passage sur son territoire et l'accès aux richesses que représentent les gazoducs et les oléoducs. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce n'est pas une guerre de religion qui a cours en ce moment, c'est une guerre d'intérêts" (ici). Et de citer l'époque où les Etats-Unis mentaient sur les armes de destruction massives irakiennes pour justifier leur invasion en 2003, et de préciser que les bombardements d'Alep opposent "des armées, et non pas une armée contre des civils. Ceux que l'on qualifie aimablement à intervalles réguliers de rebelles sont des combattants d'une armée qui se réclame de l'islamisme et qui de son côté chaque jour tire sur Alep-Ouest". Et de rajouter la phrase la plus importante à mon avis de la vidéo, selon laquelle "Il ne faut exempter ni les uns ni les autres de leurs responsabilités", et de développer sur la nécessité de détruire Daesh, auquel il assimile les islamistes d'Alep-est, et contre lesquels il appelle à créer une "coalition universelle". Il ne faut pas, donc, bombarder Alep-est, mais s'allier avec tout le monde pour bombarder les islamistes, que sont pour monsieur Mélenchon les combattant d'Alep-est, responsables des crimes de Daesh (dont ils ont pourtant purgé Alep), et qui font partie à une bataille pour le contrôle des oléoducs passant en Syrie, qui est l'enjeu de la guerre civile syrienne, et "rien d'autre. Rien d'autre". La conclusion appellera à ne pas se laisser enrôler dans une guerre au côté d'un des combattants (avant que l'on vienne me parler de déformation je rappelle que je cite ici l'analyste).

On va citer Karl Sharro, dans son excellent article (en anglais) "Comment passer pour un expert du Moyen-Orient avec ces quelques phrases", et la fameuse ficelle du "Tout ça est une histoire de pétrole" : "Voici la mère de toutes les phrases sur la politique du Moyen-Orient. C'est l'une des phrases les plus efficaces dans le cadre de la géopolitique du Moyen-Orient et elle peut expliquer absolument tout. Elle a même été utilisée pour expliquer la défaite saoudienne face à l'Allemagne lors de la Coupe du Monde de football de 2002 et le backlash concernant le dernier clip vidéo de Haifa Wehbe. 'Tout ça est une histoire de pétrole' est une phrase que vous utiliserez idéalement dans une phrase condescendante comme 'tu es tellement naïf, tout ça est une histoire de pétrole', ou 'ne crois pas tout ce que tu lis dans tes livres, tout ça n'est qu'une affaire de pétrole'. Il est généralement conseillé de l'utiliser à propos de pays qui ont réellement des réserves de pétrole, mais dans le cas où vous seriez coincé et qu'un pays dont vous parlez n'a pas de pétrole, vous pouvez toujours raconter que 'une expédition américaine a trouvé de grande réserves de pétrole au Liban en 1917 mais a gardé le secret'". Il y a là un effet de trompe-l'oeil formidable : face à un truisme complet sur la Syrie ("C'est une affaire de religion"), il s'agit ici de sortir un tout aussi énorme truisme, tout en prenant l'air de décréter une vérité profonde et vue de nul autre, car aucun autre n'est froid et distant sur le sujet.

Une rhétorique peu originale

En réalité, comme le dit Karl Sharro, sous des atours d'analyse fine, nous avons ici affaire à un truisme complet : en prenant le contrepied d'une autre théorie reposant sur une platitude sidérante ("Tout est religieux dans cet Orient irrationnel"), elle en maintient une tout aussi énorme ("Tout est affaire de géostratégie et les Arabes sont les pions de volontés plus puissantes"). Le tout en s'appuyant sur une attitude arrogante et vaine, qui repose sur le fait de prendre un air profond pour sortir une ânerie, ainsi que Karl Sharro le montre dans une vidéo pleine d'ironie publiée récemment : soixante ans après tout le monde, la "France Insoumise" découvre du pétrole au Moyen-Orient. Mais elle va plus loin, car par ce raisonnement elle retourne la réalité des rapports politiques pour transformer les coupables en victimes, et les oppresseurs en résistants.

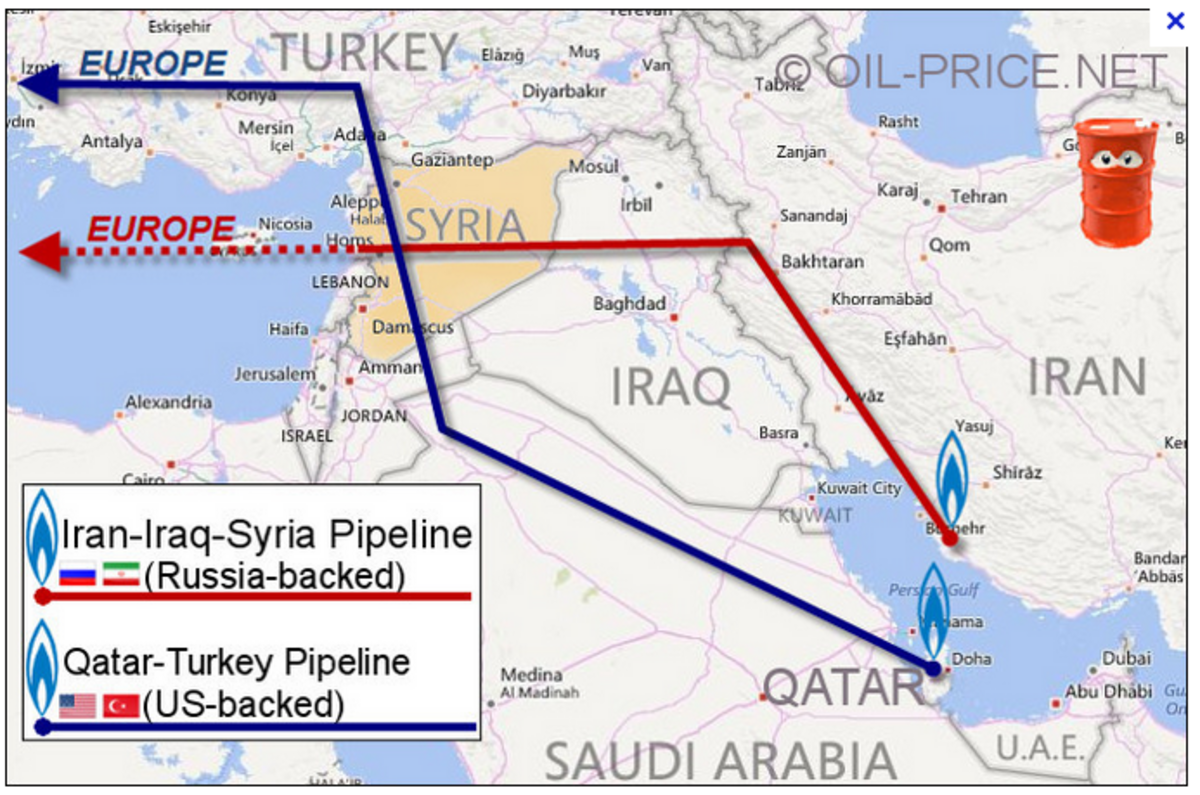

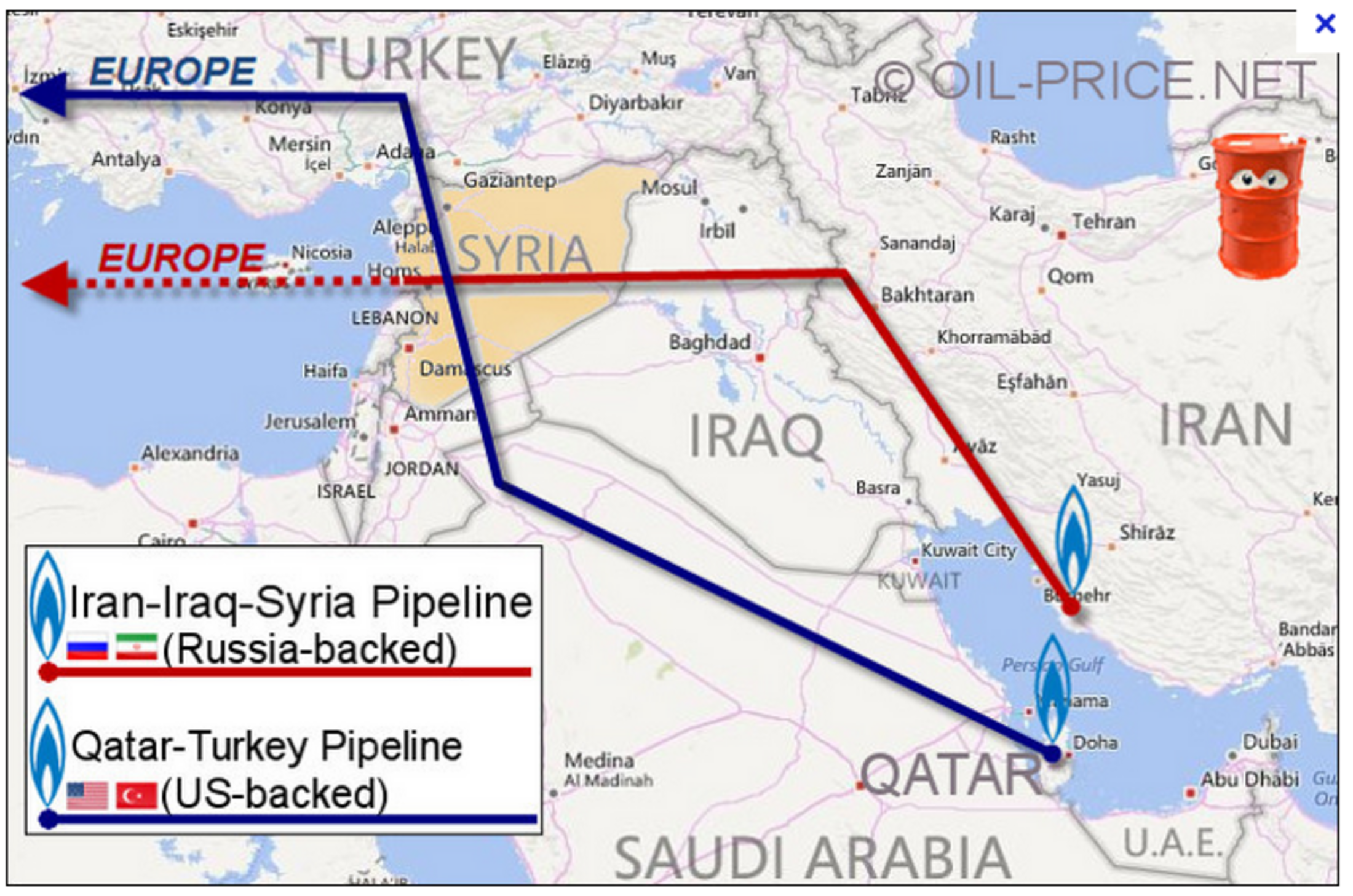

La thèse selon laquelle la guerre de Syrie n'est qu'une affaire de pétrole n'a absolument rien de nouveau. Je l'ai personnellement entendue pour la première fois en 2013, dans la bouche non pas de militants de la gauche radicale, mais de partisans de l'illustre (ahem) Alain Soral. Il ne s'agit pas pour moi de mettre les deux groupes à égalité. A l'époque, le récit de la guerre de Syrie comme guerre de religion avait largement pris dans le sens commun, dans le contexte de l'essoufflement des printemps arabes, et il s'agissait pour cette forme particulière d'extrême-droite de se dégager du paradoxe dans lequel les mettait la situation (soutenir "au nom des peuples" des régimes qui réprimaient les mouvements populaires). Il fallait trouver un moyen d'expliquer que la résistance à l'oppression ne venait pas des gens qui avaient bravé une loi brutale pour manifester des demandes politiques, mais des gens qui les avaient réprimés. Le "coup du pétrole" constitua une bonne tactique de substitution : il ne s'agissait pas de groupes politiques opposés, ou même de groupes religieux opposés. Une fois qu'il est acquis que le conflit syrien est affaire d'impérialisme américain contre l'Etat syrien, en réalité, nous disait-on dès 2011 dans ces groupes d'extrême-droite, la guerre de Syrie était un acte de résistance par l'Etat Syrien et le Hezbollah contre des groupes violents "orchestrés depuis les Etats-Unis et Israël" dans la seule fin de remplir les poches de ces avides Etats de pétrodollars bien gagnés (peu importait que les Etats-Unis avaient à l'époque vu leur besoin d'importations énergétiques diminuer face à l'alors encourageante révolution des gaz de schiste). Dans ce contexte la carte suivante devenait de plus en plus populaire :

Agrandissement : Illustration 1

Un document bien pratique en effet, ne serait-ce que par son aspect : une grosse flèche rouge avec des pays d'un "bord", une grosse flèche bleue avec des pays d'un autre, se croisant "comme par hasard" sur le pays en conflit : les faits étaient là. Et c'est là que nous en venons à l'objet de cette note : lors des récents bombardements, un homme particulièrement bien informé, doté de cette carte, a trouvé adéquat de me renvoyer à ma naïveté supposée face à cette "dure et froide réalité". De désespoir, son argument le plus perçant fut (une fois de trop) : "Tu es bien naïf, crois-tu qu'une guerre se démarre en un jour, pour nier que les Américains l'ont orchestrée ?". La certitude de détenir le vrai des géopolitologues "critiques" (qui ne font que reprendre ce qu'a été l'analyse classique des conflits dans la région depuis les indépendances jusqu'à la révolution iranienne, et encore majoritairement jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001, et encore largement aujourd'hui). Le souci étant que cette analyse profonde des PSS, comme le souligne Salingue, "est qu’elle « oublie » un acteur essentiel : la population syrienne. Tu sembles en effet « oublier » que le point de départ des « événements » en Syrie n’est pas une intervention saoudienne, états-unienne, qatarie ou turque. Ni même russe. Le point de départ de tout cela, c’est qu’en mars 2011 des centaines de milliers de Syriens se sont soulevés contre un régime dictatorial et prédateur, comme en Tunisie, comme en Égypte, comme en Libye. Et que si Assad et ses sbires n’avaient pas fait le choix de réprimer ce soulèvement dans le sang, avec plus de 5000 morts et des dizaines de milliers d’arrestations durant l’année 2011, ils seraient eux aussi tombés sous la pression populaire". Nous pouvons nous interroger sur ce que signifie le fait que cette "analyse", autrefois le monopole des soraliens, soit désormais (et, encore une fois, contre leurs déclarations passées) partie de la rhétorique de ce qui est censé être la France anti-impérialiste.

Ce rappel est tellement évident que je suis sidéré qu'il faille le faire. La guerre civile syrienne n'arrive pas en un jour : elle arrive en presque un an, entre les premiers appels aux manifestations en Syrie, et la reconnaissance de l'état de guerre civile par les Nations Unies. Dans cette période, la grande majorité des actions prises contre le gouvernement syrien prenait la forme d'actions pacifiques et de manifestations similaires à celles observées dans le reste du monde arabe. Mais cela ne répond pas à la critique de fond : si ce ne sont pas les Américains qui, du faîte de leur toute puissance, ont orchestré les révolutions arabes, dont la révolution syrienne, devenue par la suite une guerre civile, comment peut-on l'expliquer ? Il faut bien que des éléments séditieux se soient glissés dans ce pays pour y provoquer tant de chaos. Il faut bien qu'on puisse reprocher quelque chose, n'importe quoi, aux Américains, non ?

Une alternative inféconde

Malheureusement le ver du raisonnement se situe plus loin, et nous incite à nous détacher de Mélenchon. Je lui accorde volontiers que les situations et les logiques de guerre, en particulier dans un espace aussi symboliquement chargé pour les Français que le Proche-Orient, mais en plus le Proche-Orient levantin (Liban, Syrie, Palestine mandataire) poussent presque inévitablement à des déchirements qui n'ont rien du pseudo-calme que les "analystes" (de café du commerce ou pas) revendiquent. Il y a là un vieux retour de la logique coloniale qui se développe à la fin du XIXe siècle autour de la "Question syrienne" (expression étrangement revenue au goût du jour et faisant écho aux polémiques françaises sur les formes que prendrait la colonisation du Levant sous la IIIe République), mais surtout qu'une histoire perpétuellement réactualisée (même si les Français oublient souvent à quel point ils sont obsédés par le Levant, l'histoire fait souvent vite de leur rappeler). Il y a, dans cette interjection à "Ne pas être naïf et accepter que le monde est complexe", avant de fournir une explication généralement au raz-des-pâquerettes consistant à tout réduire au "vrai problème", au "seul problème", à celui par-delà lequel il n'y a "Rien d'autre. Rien d'autre", un besoin tout bête de distinction, de faire fermer sa gueule à quiconque ne pense pas, comme nous, que nos meurtriers sont des meurtriers pas si mal car les autres sont pires. La posture critique se coltinerait les vrais sujets. Pas la morale manipulée par les Américains.

Malheureusement si on réfléchit à la question au-delà de la petite phrase, cette "posture critique" n'a à peu près rien de critique, pour trois raisons :

- Elle n'est qu'une reprise moderne et dans un autre sens de ce qui a formé la base de la même politique américaine qu'ils prétendent récuser, la doctrine Monroe et son corollaire, la doctrine Roosevelt : pour cette doctrine qui forme l'un des trois grands axes de la politique étrangère des Etats-Unis, le continent américain dans son entier est l'espace privilégié de l'influence des Etats-Unis, et les Européens n'ont rien à y faire. Par extension, tout espace dans lequel les intérêts stratégiques américains sont en jeu est réglé à l'aune de l'intérêt américain. Mélenchon ne dit pas autre chose quand il explique que "Ce qui doit compter pour nous, c'est l'intérêt général français dans la région", et c'est tout. Pour illustrer cette doctrine, Franklin Roosevelt (le neveu du Roosevelt de la doctrine, qui était Theodor Roosevelt) aurait (c'est une fausse citation) déclaré à propos d'Anastasio Garcia, dictateur sanglant du Nicaragua en 1939, "Somoza may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch" ("Somoza est peut-être un fils de pute, mais c'est notre fils de pute"). L'approche des PSS ne dit pas autre chose de Bachar al-Assad (à ceci près qu'un peu d'histoire leur apprendrait qu'al-Assad n'est certainement pas "leur" homme).

- Il y a un paradoxe inhérent à proclamer le monde complexe pour ensuite expliquer que tout est explicable par un facteur simple et "Rien d'autre. Rien d'autre". Si le monde est complexe, alors il ne peut pas s'expliquer par le fait que "Ce n'est qu'une histoire de gazoducs et d'oléoducs, pft !". Par définition.

- La posture critique des PSS entend être forgée dans l'anti-impérialisme radical. On peut se demander ce qu'il y a d'anti-impérialiste dans une posture qui, non seulement, considère que les volontés et libertés d'un peuple passent au second rang par rapport aux autres, mais en plus, qui se permet de prendre une analyse refusant aussi fortement toute forme de droit à être un sujet politique aux "indigènes". Si la guerre civile syrienne ne peut s'expliquer que par des affaires d'oléoducs et "Rien d'autre. Rien d'autre.", c'est parce que, comme le fait remarquer Salingue, les Syriens ne sont pas conçus comme des gens. On n'aurait pas idée de dire que tous les opposants au gouvernement américain sont "manipulés par des puissances étrangères" (enfin, si, Breitbart et Donald Trump le pensent). On n'expliquerait pas que les Allemands qui manifestent dans les rues de Berlin ne sont pas des Allemands mais des agents de la dissidence achetés par l'étranger. On ne penserait pas à analyser Nuit Debout par, je ne sais pas, la volonté d'accéder aux ressources alieutiques françaises. Et pourtant, dès qu'une manifestation commence à avoir lieu à Damas, ou à Deraa, cette logique-là commence à poindre : ce ne sont pas vraiment des Syriens, ils sont achetés par les intérêts américains, et puis de toute façon nous savons bien que tout cela est une affaire d'oléoducs et "Rien d'autre. Rien d'autre.". Il y a dans cette invocation de la toute puissante géostratégie un effet direct : nier que ces Arabes puissent même avoir une politique. Celle-ci n'est forcément que celle des autres, et ils ne sont même pas capables de déclencher leurs crises politiques eux-mêmes.

L'avantage principal de tout cela, c'est que ça permet de désigner sans trop de difficultés des "vrais Syriens" et des "faux Syriens", et de parler au nom des premiers (dont il n'est qu'hasardeux qu'ils soient ceux que l'on soutenait au départ). Il n'y aurait aucune idéologie, au Proche-Orient : pas de droite ou de gauche, de libéraux ou d'autoritaires, de socialistes, de conservateurs, d'anarchistes, de communistes, ou même pas ces idéologies discrètes et peu explicites qui accompagnent les mobilisations pour du pain, pour du travail, pour de meilleures rues, ou juste pour "la liberté" (tous ces points communs des Printemps Arabes). Il n'y a que des blocs de gens, qui n'existent qu'en tant qu'ils appartiennent à un bloc : il y a un "groupe chrétien". Tous les chrétiens pensent la même chose, veulent la même chose. Il y a un "groupe sunnite", de même qu'un "groupe chiite", etc. Et tous ces gens sont manipulés par des gens qui, eux, sont dotés de l'organe qui permet d'avoir une volonté, et qui sont mûs par un intérêt froid : avoir du pétrole. Et penser autrement revient évidemment à être un naïf qui imagine que les conflits sortent de terre par magie, en une nuit, sans raison.

Cette alternative (soit il existe une volonté toute puissante, maléfique, intéressée, qui organise les guerres, ou alors les guerres arrivent par génération spontanée et sans raison) est une imbécilité complète, qui renvoie à l'un des premiers principes du complotisme : pour aller du point A au point B, le chemin le meilleur est toujours celui qui demande le plus d'hypothèses farfelues.

Une affaire bien simple ?

Revenons à la question initiale : comment pouvons-nous expliquer la guerre en Syrie si l'on est un naïf qui ne veut pas que l'on dise qu'il s'agit d'une affaire complexe qui se résume à la question de passages d'oléoducs et de "rien d'autre. Rien d'autre" ? Pour ce faire il nous faut sortir le simplisme absolu en commençant par énoncer un propos d'une naïveté et d'un simplisme sans nom : le Proche-Orient, le monde arabe, et la Syrie sont des espaces habités par des humains et qui à ce titre sont concernés par ce détail qu'est l'existence d'une histoire. C'est en se plongeant dans l'évolution de ces sociétés que l'on commencera à faire sens de ce qu'il s'y passe. Mais il s'agit de le faire avec un peu de rigueur et de précision, c'est-à-dire en sortant des explications monocausales idiotes et grossières. Il se trouve que les explicateurs complifiés que son les PSS ont tendance à citer un certain nombre de médias, notamment Le Monde Diplomatique, qui s'appuient sur les analyses de gens comme Georges Corm, un expert de science politique libanais qui a écrit un ouvrage intitulé Le Proche-Orient éclaté, référence de l'histoire contemporaine de la région. Il se trouve également qu'un grand nombre de ces salauds de pinailleurs que sont les universitaires a produit des connaissances sur la Syrie. Et que, contrairement à ce que veut un cliché populaire, les moins décrochés du réel d'entre eux ont documenté ce qui allait former les origines de ce que l'on a appelé par la suite "Printemps arabe", "Révoltes arabes", "Révolutions arabes", puis pour suivre les orientations actuelles des PSS quand ils se renvoient les articles du Figaro Vox expliquant tranquillement qu'il n'y a rien de gênant à bombarder des civils, "Opération de résistance du gouvernement syrien" (puisque le tour de magie transformant la répression brutale de toute opposition politique pendant quatre décennies et l'envoi de la troupe sur des manifestants en action de résistance a été opérée chez nos amis les géopolitologues critiques, merci Russia Today).

Les révolutions arabes ne sont pas arrivées du jour au lendemain, ni par le simple effet de manipulations larges et secrètes. On pourrait attendre de gens de gauche une conscience de l'importance de l'histoire large dans ce genre de surgissements historiques, mais puisqu'il faut le leur rappeler, nous le ferons avec plaisir. Il ne s'agit évidemment ici que d'une note de blog, donc je n'entrerai pas dans des développements dont chacun pourrait faire l'objet d'un article à part entière. Du reste, les sources citées ici sont toutes de seconde main : il existe des historiens de la Syrie et du Proche-Orient mieux informés que moi. Libre à eux de me corriger. Prenons néanmoins le temps de faire quelques retours à trois échelles, internationale, régionale, puis nationale, pour illustrer un peu ce qu'il s'est passé en 2010-2011 et comment nous en sommes arrivés ici.

Un peu d'histoire économique et sociale de la Syrie

Puisque les PSS ont oublié le matérialisme historique, libre à nous de le leur rappeler : dans une société, infrastructure économique et superstructure culturelle sont toujours liées. A ce titre, l'émergence du conflit syrien en 2011 et sa militarisation dans le courant de cette année ne tombent pas de nulle part. Elle a lieu dans un pays doté d'une histoire économique, politique, et sociale bien particulières.

A partir de la prise du pouvoir par le parti Baath en 1963 par un coup d'Etat renommé "révolution du 8 mars", revient au pouvoir dans le pays ce type particulier de socialisme qu'est le socialisme arabe, à savoir un socialisme qui se conçoit par le haut et par l'intervention forte dans le politique des institutions de sécurité, notamment l'armée, qui prend immédiatement un rôle central. A cette époque la Syrie sort d'une période d'instabilité politique, marquée par des successions de coups d'Etat mais aussi une tentative échouée d'union politique et administrative avec l'Egypte nassériste. C'est la volonté de recréer cette République Arabe Unie, entre autres, qui motive les nouveaux dirigeants du pays, mais également une question politique et idéologique relative à l'économie. La montée du parti Baath, aujourd'hui vue comme une stricte question de prise de pouvoir par une minorité religieuse (alaouie) est en fait le résultat d'un nombre de facteurs : colère de la petite paysannerie laissée de côté par un Etat plus intéressé par la classe moyenne, manque de redistribution sur la base d'institutions économiques largement importées de l'Empire Ottoman et de la colonisation par la France, favorisant une classe de marchands qui avait construit son pouvoir sur les institutions de ces deux colonisations successives, mais également modèles - alors relativement positifs - de deux grands voisins que sont l'Egypte de Nasser et la Turquie d'Atatürk, d'autant plus efficaces que chacun de ces modèles se construit sur un fort sentiment national et notamment une remise en cause rapide de l'organisation proposée par les pays coloniaux finissants (la question des frontières est dès le départ en Syrie une question importante, tant dans la tentative de RAU avec l'Egypte que dans l'implication trans-frontalière avec le voisin libanais). Certes, il s'avère que les groupes autour du Baath sont plutôt composés de marges religieuses (chrétiens et alaouis, notamment, puisque le chiisme politique restera relativement marginal jusqu'à la révolution iranienne de 1979), mais c'est parce que ce pouvoir se construit, dans l'ordre de l'époque, comme un mouvement de marges tout court.

Toujours est-il que, pour citer Bassam Haddad, "Les relations entre commerce et Etat après le coup d'Etat baathiste de 1963 furent marquées par une rupture de confiance profonde. Enclenchées par des changements domestiques et régionaux, la forme à venir de coopération entre Etat et commerce était caractérisée par des réseaux informels et exclusionnaires rapprochant des officiels d'Etat et certains acteurs commerciaux triés sur le volet". Longtemps ce modèle a été analysé comme un modèle socialiste, ce qui prend son sens dans la mesure où le socialisme forme effectivement la doctrine officielle que suit, en son origine, le parti Baath. Des qualifications plus précises pourraient parler de capitalisme de connivence plutôt que de socialisme : par delà l'implication de l'Etat dans l'économie, c'est surtout le fait que l'activité économique reste dans les années à suivre l'affaire d'une alliance entre ce qui va de fait devenir l'élite économique et l'élite politique, ces deux groupes étant soigneusement clos sur eux-mêmes et se renforçant l'un, l'autre, qu'il faut considérer (en effet on sait par l'exemple sud-coréen et japonais par exemple que l'implication extrêmement dirigiste d'un Etat dans l'économie n'est pas un frein à son développement économique ou politique en soi, mais bien en fonction de décisions politiques et notamment de la capacité de l'élite qui se forme alors de "lâcher prise", ce qui n'arrive pas dans les systèmes de connivence comme le système syrien, bien au contraire). Contrairement également à un cliché régulièrement cité, la Syrie ne constitue pas une manne pétrolière ou gazière particulière : les hydrocarbures ne représentent, en 2010, que 0.5% de la production annuelle syrienne. Ils représentent en revanche une manne particulière pour l'Etat, dont ils constituent un quart des revenus à la même époque. La Syrie est, davantage, une économie de services, et notamment le fonctionnement de l'Etat ainsi qu'une variété de secteurs en lien avec le tourisme. Du reste, une part non-négligeable des revenus économiques de la Syrie, comme pour beaucoup des pays à forte main d'oeuvre et faible niveau d'hydrocarbures de la région, repose sur les travailleurs expatriés : en 2010, la Syrie faisait partie des pays recevant, d'après la Banque Mondiale, les plus grandes sommes d'argent venues des travailleurs expatriés. Tout ceci dessinant, à l'exception d'un secteur industriel fort, une économie inscrite dans les normes de la région, et marquée par les deux fléaux que sont le fonctionnement par rente (ici, un mélange d'aide internationale, de revenus de travailleurs expatriés, et de rente d'Etat financée par les hydrocarbures), et de dépendance au capitalisme d'Etat, et donc, à terme, de grande fragilité face, par exemple, à une crise financière internationale qui provoquerait une réduction des flux de capitaux venus de l'étranger et des achats d'hydrocarbures qui permettent à l'Etat d'acheter la paix civile.

Dans le même temps le Baath engage ce que Raymond Hinnebusch appelle "une révolution par en haut" : la doctrine du Baath en la matière est de pénétrer le corps social à tous les niveaux et de le modeler à son image. A partir des années 70 et de l'arrivée au pouvoir de Hafez al-Assad par un autre coup d'Etat (mené cette fois-ci uniquement par les militaires qui avaient mis à la remise les intellectuels socialistes à l'origine du Baath, notamment Michel Aflak), à travers ses mesures de nationalisations, son développement de l'armée, de la police, et des services secrets, mais aussi de l'éducation et du développement d'un certain nombre de services sociaux (notamment, on y reviendra, à travers l'adoption d'une politique particulièrement populaire dans la région, les subventions de nourriture, et notamment du pain, qui devient comme en Jordanie ou en Egypte le premier des services publics d'Etat), le parti met en place une société se modernisant et s'imposant comme une puissance régionale (la mise en scène du conflit avec Israël et très vite l'implication au Liban permettant de s'établir comme une puissance régionale nécessaire).

Tout cela se fait en enterrant toute idée d'autonomie du peuple : conscient du risque de montée des islamistes du fait de la popularité des Frères Musulmans en Egypte après la défaite de Nasser face à Israël en 1967, Hafez al-Assad met en place une politique de répression extrêmement brutale. On se souvient souvent du massacre de Hama, qui voit en 1982 l'écrasement brutal et surtout total d'une rébellion organisée par des musulmans sunnites conservateurs contre le gouvernement, qui conduit à plusieurs milliers ou dizaines de milliers de morts (les estimations varient, Hinnebusch parlant de 20.000 morts civils comme armés, d'autres parlant d'environs 10.000, et d'autres de presque 40.000), mais on peut également penser à la prison de Palmyre, qui devient le centre d'internement et de torture le plus tristement célèbre de la région, et un synonyme de brutalité et de barbarie (décrit par un ancien détenu, Aram Karabet, comme des "machines à broyer" les humains). Il serait erroné de penser que cette répression ne s'applique que sur des militants des Frères Musulmans : derrière la menace islamiste, c'est toute opposition quelle qu'elle soit qui devient inacceptable : pour Karabet, "Je crois que dans tous les villages et villes de Syrie, il est impossible de trouver une famille qui n'ait pas eu l'un des siens humilié, emprisonné, torturé ou tué au cours des 40 années du régime al-Assad". Déjà à l'époque, décrire toute opposition, quelle qu'elle soit, comme participant d'un mouvement terroriste, était la norme. Il en va de même de la soi-disant politique de tolérance minoritaire du régime (ou d'oppression sectaire, selon les églises) : ceux qui voient dans la Syrie des Assad un régime alaouite n'ont pas les yeux en face des trous, ou se laissent berner par une propagande toute faite pour leurs oreilles (il en va ainsi des nombreux militants français d'extrême-droite qui voient dans la Syrie un paradis des chrétiens dans la région, sans penser aux dits chrétiens systématiquement réprimés et écrasés dès qu'ils commettent l'erreur de ne plus servir de communauté-potemkine au Baath). Le rapport du régime aux minorités aussi bien territoriales, religieuses ou ethniques se développe en droite ligne de cette mise générale sous clientélisme du reste de la société. Cet aspect se développe en particulier sous Bachar al-Assad, qui donne durant les années 2000 plus d'un signe d'ouverture à la partie sunnite du pays. De même, c'est moins par son aspect confessionnel (on serait bien en peine de trouver des aspects spécifiquement alaouites à la loi syrienne) que par sa mise sous coupe réglée et dépendance de ce groupe religieux que le régime s'y lie. La stratégie Assad en la matière obéit à une logique simple : une société divisée, entièrement dépendante de l'Etat, lui-même entièrement pénétré par le Baath, lui-même verrouillé par la famille Assad, ne risque pas de se rebeller efficacement.

Les politiques d'ouverture économiques et politiques inspirées du néolibéralisme qui ont suivi les années 80 n'ont pas, contrairement à ce qu'imaginaient les naïfs de l'époque, contribué à démocratiser quoi que ce soit : les plans d'ajustement structurel de la décennie, mais également les mesures internationales visant à "démocratiser" le pays par en haut et en n'agissant que sur les institutions ont fait l'objet systématique de reprises par le gouvernement pour renforcer son pouvoir, une attitude que Steven Haydemann appelle "modernisation autoritaire", dans laquelle des dispositifs censément démocratiques sont repris par le pouvoir pour être inclus dans ses réseaux de clientélisme et reformuler les conditions de son autorité indiscutable. Dès l'époque, l'erreur est de négliger le premier acteur de toute démocratisation, à savoir le peuple : dans les modèles de transition démocratique conçus à l'époque, notamment en suivant le modèle de la "troisième vague" mis en avant par Samuel Huntington, les mouvements révolutionnaires sont soit des constats d'échec, soit des risques pour la démocratisation, qui est une affaire de pacte entre élites démocrates et élites autoritaires, qui conduit peu à peu au départ des secondes, qui négocient ce départ contre des immunités, notamment (si ça vous rappelle quelque chose, levez la main). Il ne s'agit donc pas de parler de favoriser des mouvements populaires ou les conditions de leur expression, mais au mieux d'aider au développement de "corps intermédiaires" qui, par une forme de pensée magique, sont censés permettre la "culture démocratique". D'où le développement notamment d'aides internationales aux ONG, qui en retour, sont reprises en sous-main par les gouvernements, et servent à faire leur propagande. Là encore, la politique du monde arabe est conçue comme devant se faire 1. sans les Arabes et 2. idéalement sans politique. L'ami lecteur cherchant un sujet sur lequel blâmer, au choix, les Etats-Unis ou l'Union Européenne (ou les deux) serait avisé de s'intéresser notamment à ce sujet, ainsi qu'on le verra plus loin.

2011 : un soulèvement annoncé ?

Les commentaires accompagnant puis suivant les révolutions arabes ont souvent insisté sur le caractère imprévu, inattendu, ou surprenant de celles-ci. Cette surprise s'explique, pour Jeff Goodwin, en partie du fait que les outils intellectuels avec lesquels nous pensions les révolutions et le monde arabe étaient surranés. En premier lieu, nous nous appuyions sur l'idée que des dictatures solides et fortes (et le régime du Baath avant 2010 était le modèle de cela) étaient des facteurs de stabilité et de sécurité dans une région où démocratisation signifiait forcément totalitarisme. Cette erreur était double : d'abord parce que régime fort ne signifie pas forcément absence de résistance, et ensuite, parce qu'elle consistait à imaginer encore une fois des sujets arabes incapables de toute action politique, simples récipiendaires d'une évolution historique leur étant étrangère. C'est d'ailleurs à ce titre que se faisaient les relations avec Bachar al-Assad dans la suite du refroidissement que constituait la guerre d'Irak de 2003 : il s'agissait de soutenir un dictateur, certes, mais un dictateur qui orienterait son pays vers une ouverture démocratique acquise petit à petit, faisant l'éducation d'un peuple rétrograde. Le problème de la dictature syrienne n'était pas l'existence à sa tête d'un gouvernement autocratique, violent, et fonctionnant largement en rackettant la société qui le faisait vivre, mais que l'on pensait les Syriens (et avec eux les Algériens, Tunisiens, Egyptiens, etc.) comme foncièrement incapables de fonctionner autrement qu'en dépendance d'un tel gouvernement.

L'incapacité des recherches existantes en 2010 à prédire les révolutions arabes est, comme l'explique Goodwin, un faux problème : il y a bien longtemps que les recherche sur les révolutions ne prétendent plus prédire le moment de leur déclenchement, ou leur déroulé. En revanche, il faut se demander pourquoi la recherche avait échoué à voir les signes avant-coureurs d'une dynamique révolutionnaire : comment pouvait-on collectivement croire à des systèmes stables, pour faire face à des révolutions et des guerres quelques mois seulement plus tard ? La réponse est dans la question : il n'y a jamais eu de consensus sur la question. Dans un article consacré à la révolution tunisienne paru en 2011, Michaël Béchir Ayari, Vincent Geisser et Abir Krefa énoncent une contre-proposition à celle qui veut que la révolution ait été une surprise totale et universelle : "Bien sûr, les politologues et les sociologues ne sont ni des devins ni des astrologues. Ils n’avaient pas forcément prévu la révolution de l’hiver 2010-2011 et encore moins la déchéance aussi rapide du président Ben Ali. Néanmoins, au fil de leurs chroniques, ils ont tenté, ces dix dernières années, de rendre compte à leurs lecteurs des phénomènes de 'fissuration', d’érosion, et de contestation, laissant entrevoir une issue fatale pour le régime de Ben Ali". Parmi de très nombreux éléments, les auteurs citent notamment le déclin des réseaux clientélaires faisant tenir le régime, les baisses de revenus externes liés à la crise de 2008, l'extension du domaine du capitalisme de connivence, la montée d'un chômage de masse, notamment chez les jeunes, une division du parti au pouvoir et une brutalisation croissante du gouvernement, et une croissance des phénomènes protestataires de petite ampleur dans le pays dans la décennie 2000. Facteur de visibilité particulière, la montée des prix de la nourriture, et notamment du blé et des céréales, permettant l'accès au pain sponsorisé par l'Etat (dont on a dit plus haut son rôle particulier de premier des services publics dans un certain nombre de pays, la Syrie entre autres), a un effet notable sur les griefs populaires, d'autant que le sujet du pain est souvent fortement politisé. Pour Raymond Hinnebusch, des mécanismes similaires se retrouvent en Syrie pendant la période.

Dans le même temps, il est nécessaire de rappeler le rapport ambivalent qu'ont entretenu les régimes inscrits sous l'égide du socialisme panarabe avec leur opposition interne dès la fin des années 1960 et le décès de Nasser : précédemment, il s'agissait d'entretenir un certain pluralisme démocratique de gauche tout en écrasant méthodiquement les formulations de l'islamisme politique (nombre de personnes a cité la vidéo dans laquelle Nasser moque le leader des Frères Musulmans pour sa volonté d'imposer le voile, mais il faut bien comprendre que ce discours a un sens différent dans l'Egypte de Mohammed Morsi, où la confrérie a placé un allié à la tête de l'Etat, et dans celle de Nasser, où 20.000 de ses membres sont emprisonnés et soumis à des régimes d'une brutalité extrême qui ne seront pas pour rien dans la dureté du groupe par la suite, même si des intellectuels comme Saïd Qutb ont également dans le même temps formulé une doctrine de la violence politique). Dans les années 70, une série d'événements (l'autonomisation de la lutte indépendantiste palestinienne, la percée mondiale de l'extrême-gauche, notamment) change la donne : il s'agira désormais de se servir des forces liées à un islam politique qui se recentre également en partie sur l'action sociale pour écraser systématiquement toute opposition inspirée du progressisme marxiste. Là encore les relations avec les Etats-Unis ne sont pas à négliger, mais cette politique finit par entrer dans les pratiques "normales" des pays concernés. En Syrie, la répression envers les Frères Musulmans ne s'arrêtera pas aussi tôt, il faut attendre les années 1990 pour que certains membres soient relâchés, et les années 2000 pour que la Confrérie sorte de l'illégalité. Mais il reste qu'une dynamique similaire est observée : alors que Bachar al-Assad fait relâcher des membres de la Confrérie et lève l'illégalité qui pesait sur elle, il fait enfermer les activistes démocrates qui ont commencé à prendre la parole lors de son arrivée au pouvoir en 2000. Il fait également, par opposition aux Etats-Unis, relativement bon accueil au passage de jihadistes mouvementistes partis pour se battre en Irak à partir de 2003. De la même façon qu'en Egypte, la seule opposition organisée, bien ancrée, et ayant eu le temps et les moyens de s'inscrire réellement dans la population est l'opposition islamiste, ce qui est en partie au moins dû au fait que la révolte de 2011 a eu lieu dans le sillage d'une période dans laquelle le gouvernement se servait d'elle comme contre-poids face à des oppositions démocratiques (qui existent, la Syrie ne manquant ni d'intellectuels, ni de militants à cette époque).

Beaucoup d'autres éléments entrent en compte dans ce tableau que je viens de peindre à gros traits, mais l'essentiel est là : internationalement, l'économie mondiale est en crise, une crise qui affecte très durement la région ; régionalement, un conflit pourrit au nord-est de la Syrie, accompagné par de nombreuses difficultés pour le pays, mais également des régimes similaires tombent comme des dominos, tandis que les Etats plus riches achètent la paix sociale à coups de répression, de clientélisme, et de réformes marginales ; localement, la société est en crise, divisée, et les acteurs que l'on nous présente aujourd'hui comme ce à quoi Assad résiste sont en pleine solidification, en partie grâce au même Assad (selon un calcul très simple : face au fait accompli, le monde sera prêt à soutenir face à des islamistes le dictateur qui les a aidés à monter comme seule alternative crédible, ce qui est exactement ce que le monde fait actuellement). Tout cela ne rendait pas les révolutions arabes inéluctables, mais donne un contexte auquel s'ajoute un autre élément irréductible : les Syriens, comme les Arabes en général, ne sont pas les outils d'une tradition linéaire qui en fait des adorateurs de la dictature. Ils ne fonctionnent pas comme des fourmis, soumis par la nature au règne du groupe. Ce sont des gens. Et quand on opprime des gens pendant trop longtemps, des idées de révolte leur viennent à la tête, au bout d'un moment. Il y a de la politique avant tout, dans la révolte syrienne, il y a des idéologies, il y a des disputes politiques, dès l'origine. A force de ne voir le sujet qu'en termes de "pro- ou anti-Nous" (quel que soit ce "nous"), beaucoup ont oublié que le sujet de la révolte syrienne de 2011 n'était pas de savoir quel candidat emportera la présidentielle de 2017 en France, mais quel serait l'avenir de la Syrie, et ont fait de la Syrie une banlieue de Paris.

Les manifestations de 2011 ne sont pas une affaire d'oléoducs, mais bien plus simplement, pour mettre les faits dans des termes compréhensibles aux deux ou trois personnes de gauche qu'il reste encore dans le monde de la géopolitique critique, le résultat de contradictions économiques, sociales, politiques accumulées à travers 40 ans de gouvernement prédateur, clientéliste, et qui n'est jamais arrivé à concevoir une révolution qui serve autre chose que son élite. Les Syriens n'ont pas eu besoin des Américains pour s'en rendre compte, de la même façon que les Tunisiens, les Egyptiens, les Libyens, ou autres.

Comment la gauche française en arrive-t-elle à défendre l'impérialisme et la dictature ?

Un peu de lumière peut ainsi être faite sur les origines de ce conflit, qui ne sont pas "les oléoducs et rien d'autre. Rien d'autre", contrairement à ce que de petits malins peuvent tenter de dire. Son déroulé, ensuite, pourrait être reconstruit de la même façon, et il en ressortirait de la même façon que loin d'une fausse subtilité qui sombre dans le simplisme, nous avons affaire à des événements qui sont effectivement complexes et sont effectivement autre chose qu'une partie de Risk entre Russes et Américains dans un monde qui n'a aucun sens. Mais mon propos ici n'est pas de faire cela, pour deux raisons : d'abord parce qu'ainsi que je le précisais plus tôt, je ne suis pas spécialiste de ces sujets. Mon propos jusqu'ici n'est pas sans erreurs et approximations, soit dit en passant, et les personnes mieux informées sauront les trouver. Il a consisté à prendre jusqu'ici au sérieux la question de la "naïveté" et du "simplisme" dont je ferais, paraît-il, preuve. Voici la naïveté et le simplisme mis à peu près à plat. Je suis sûr que pas un sur dix "Insoumis" bien informés n'aura voulu aller au bout d'une tartine volontairement épaisse.

Ma question est autre, et s'appuie sur l'éditorial par Pierre Rimbert et l'article de Serge Halimi de janvier du Monde Diplomatique, un canard que j'aime bien. Tous deux, à la manière de nos "Insoumis" bien conciliants, se gaussent de voir d'aucuns oser évoquer des manipulations venant de la Russie, voire même une possible ligne impérialiste venant de cet Etat et du gouvernement Poutine. A propos des "fausses informations" (par exemple les "journaux" Sputnik et RT, qui ont régulièrement publié des reportages montés de toutes pièces racontant de véritables mensonges), Rimbert ne voit dans la dénonciation actuelle qu'une crise de jalousie de journaux américains qui n'ont pas envie que l'on marche sur leurs plates-bandes d'outils de propagande et de mensonge, réinventant au passage la stratégie de l'homme de paille : "avant l’entrée en campagne de M. Trump, la démocratie et la vérité triomphaient. Certes, les médias vivaient grâce à la publicité qui promet le bien-être aux buveurs de Coca-Cola, et relayaient les 'actualités' fabriquées par des agences de communication. Mais les 'fausses nouvelles' s’appelaient 'informations', puisqu'elles étaient publiées de bonne foi par des journalistes professionnels" (on se demande en quoi les mensonges fabriqués en toute conscience par un pseudo-journaliste parfaitement conscient que c'est ce qu'il fait et la reprise de mensonges d'Etat par des journalistes qui se font avoir par des opérations de propagande sont la même chose, mais passons). Halimi n'est pas en reste, qui écrit "Qu’il s’agisse de M. Trump aux États-Unis, de M. Jeremy Corbyn au Royaume-Uni, ou de candidats aussi différents que M. Jean-Luc Mélenchon, M. François Fillon ou Mme Marine Le Pen en France, il suffit de douter des mesures prises contre la Russie, ou des complots prêtés à Moscou par la Central Intelligence Agency (CIA) — une institution dont nul n’ignore qu’elle est infaillible et irréprochable —, pour être suspecté de servir les desseins du Kremlin" (car on ne peut évidemment qu'appartenir à un camp ou un autre : celui des gens qui n'aiment pas la CIA, ou celui des gens qui n'aiment pas le Kremlin, le camp des gens qui n'aiment pas l'impérialisme n'existe pas).

Des journalistes sérieux et rigoureux comme les deux cités ont fait énormément pour ma propre formation intellectuelle et je leur dois beaucoup. J'en viens dès lors à me demander ce qu'il se passe. Comment Pierre Rimbert, qui a affûté l'esprit critique de toute une génération, notamment en montrant comment la presse soi-disant libre réécrit des conflits armés en "opérations de maintien de la paix" et des bombardements sanglants en "frappes chirurgicales" peut-il ne pas voir que ce qu'il dénonçait concernant la politique étrangère des Etats-Unis est exactement ce qu'il trouve louche de dénoncer concernant celle de la Russie ? Comment des gens qui ont comme moi été biberonnés au Diplo, au Plan B, à PLPL, à Là Bas Si J'y Suis, qui ont, je le suppose, fait les forums sociaux, peuvent-ils en arriver à nous dire, comme le font les actuels soutiens de la ligne Mélenchon sur la Syrie, que le droit-de-l'hommisme naïf des gens qui dénoncent les bombardements sur hôpitaux est une bêtise, qu'il faut être réaliste, que des combattant s'y cachent probablement, et qu'il faut s'allier avec une grande puissance qui ne fait après tout que défendre ses intérêts pour combattre le mal qui risque de nous frapper ici, qu'il vaut mieux faire la paix maintenant avec un dictateur certes un peu dur mais bienveillant et que l'on organisera des élections quand les terroristes seront morts, soit autant de discours directement tirés de la ligne néoconservatrice dure qui dominait à Washington en 2003, et qu'il n'est pas étonnant que Vladimir Poutine reprenne, puisqu'il en est un des représentants historiques ? Comment la gauche en vient-elle à devenir progressiste sauf pour la Syrie, et à soutenir un impérialisme et une dictature, à nier la possibilité même qu'une révolte soit populaire, et à expliquer que ces Arabes qui s'opposent à une dictature sont forcément la conséquence d'une manipulation américaine ?

Je n'ai honnêtement qu'une explication de bonne foi : l'usure. Longtemps l'anti-impérialisme voulait dire anti-américanisme. Il était même souvent repeint en haine viscérale des Etats-Unis. Il y a donc désormais méfiance systématique et rien ne peut être dénoncé qui ne soit pas américain. Car on se risquerait à faire le jeu des Etats-Unis et de leur impérialisme, à trop se méfier de celui d'autres pays, notamment la Russie, ou la Chine, ou même, en fait, le nôtre propre. Le seul inconvénient de cette stratégie est qu'elle se fait sur le dos de morts et de souffrances qui, eux, sont bien réelles. Et que l'on se retrouve de facto, comme le font les "Insoumis", à applaudir. Parce que l'intérêt du moment va dans ce sens. Parce que nous devons défendre notre intérêt. Parce qu'en 1992 un média américain a menti et que donc ça donne le droit à un média russe de le faire. Parce qu'en 2003 les Américains ont bafoué les droits de l'Homme et que donc ça donne le droit à Bachar al-Assad de le faire. Parce qu'il faut choisir son camp et qu'on ne peut pas être contre l'impérialisme en tant que tel, mais toujours contre l'impérialisme américain. Parce que l'humain après.

Alex Mahoudeau

PS: Et le Yémen dans tout ça ?

Le conflit yéménite a commencé dans le sillage des conflits et révolutions arabes (dont la révolution yéménite de 2011) en 2015. De nombreuses personnes ont parlé de ce conflit dès son commencement. Je peux personnellement recommander la très bonne chercheuse Marine Poirier, qui a consacré une thèse récente au militantisme au sein du parti dominant au Yémen avant 2011 et a fourni une analyse fine de ce pays et de sa politique (je n'ai encore pas vu d'invitation de cette spécialiste dans la presse, mais j'attends, nul doute que le courrier n'est simplement pas encore arrivé). Quand le conflit a commencé, les "Insoumis" qui en font leurs gorges chaudes actuellement ne voulaient pas que l'on s'occupe de ça : Jean-Luc Mélenchon parlait à l'époque d'économie de la mer, on n'avait pas de temps à perdre avec le Yémen. Le Yémen, ils l'ont découvert en 2016, au moment du siège d'Alep, pour pouvoir expliquer que l'on n'en parlait pas et que c'était grave. C'est grave, et ce conflit mérite plus d'attention que de servir de simple manoeuvre rhétorique pour des gens peinés qu'on les mette parfois face à leurs contradictions. Quand ils parleront du Yémen au premier degré, et pas pour dire en sous-texte "Vous voyez que bombarder des hôpitaux pédiatriques avec des barils d'explosifs, finalement, ce n'est pas si terrible", ils me trouveront à leurs côtés pour en parler.