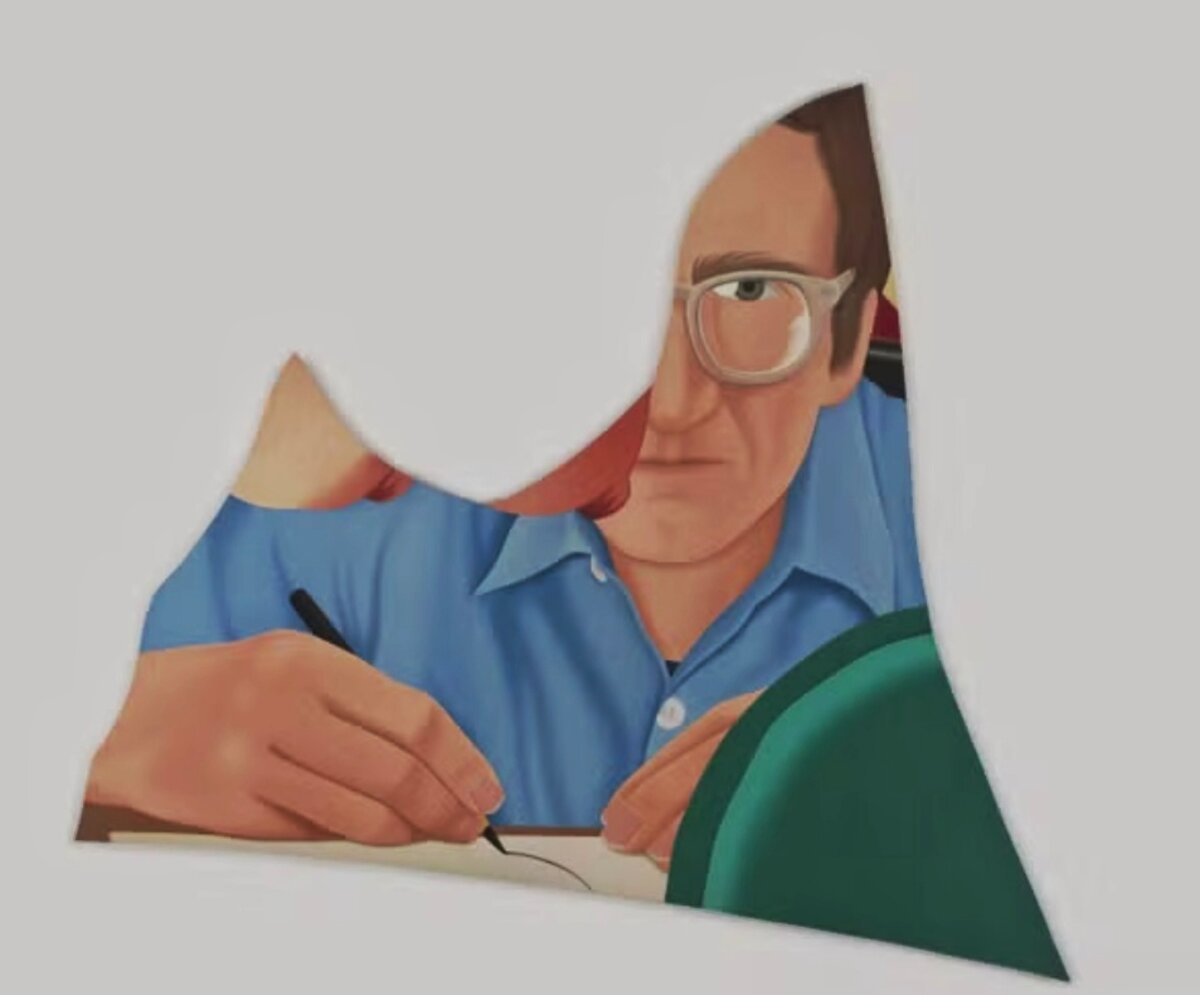

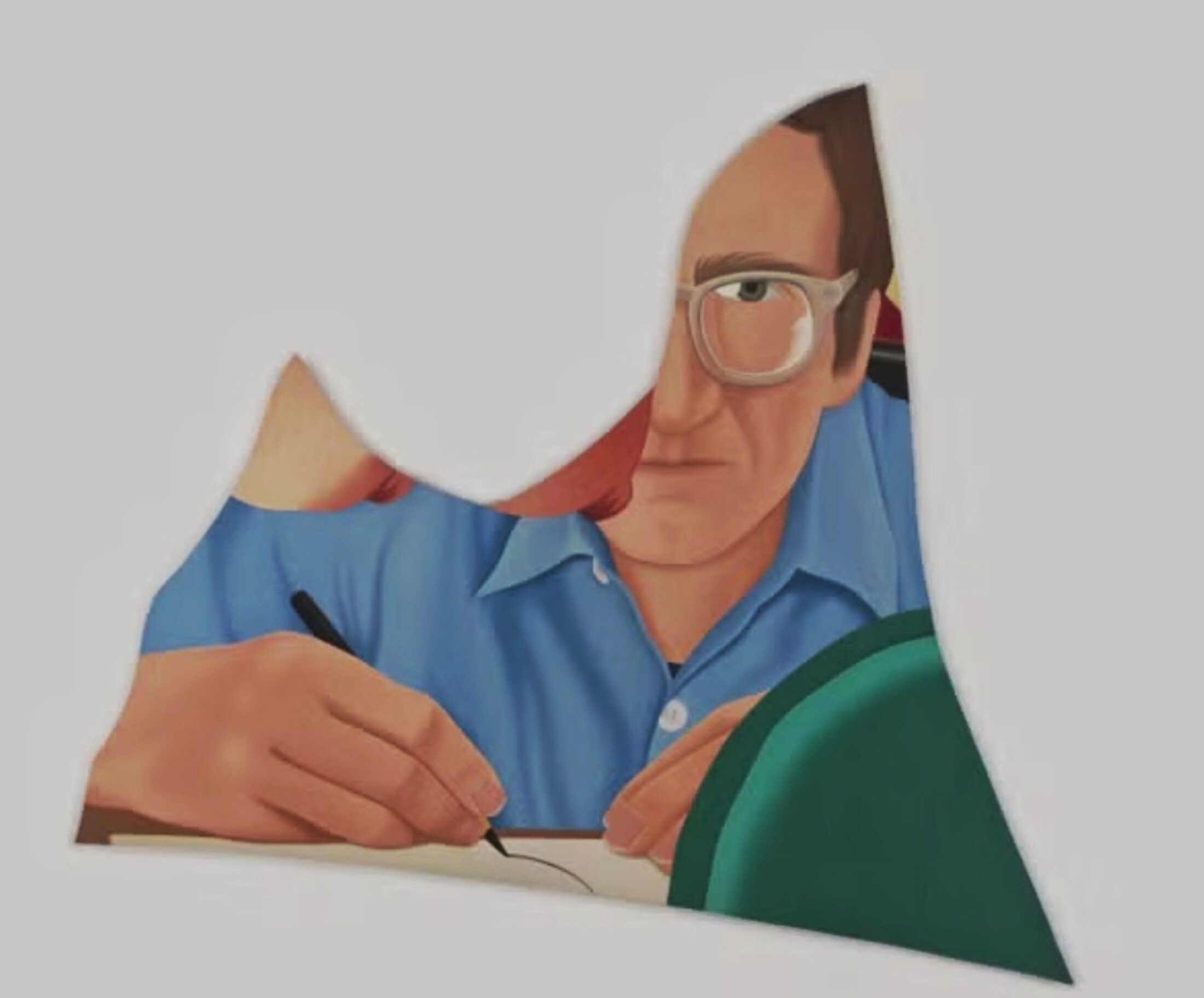

Agrandissement : Illustration 1

Bien que relativement peu connu en Europe, Tom Wesselmann est considéré comme l’une des figures majeures du Pop Art – aux côtés d’Andy Warhol, de Roy Lichtenstein, de Jasper Johns... – un mouvement qui ressemble donc fort à un énième boys’ club blanc.

Le Pop Art naît dans les années 60 et fait émerger une esthétique du kitsch en mettant en avant les objets du quotidien, ordinaires, commerciaux, assemblés à des images de comics ou de magazines, avec l’utilisation récurrente de couleurs acidulés. Il y a dans le Pop Art une sorte de culte pour les marques et pour les célébrités, une esthétisation de l’abondance matérielle et du lifestyle américain. On pense évidemment aux boîtes de soupe Campbell de Warhol et à ses portraits de Marilyn Monroe ou d’Elvis Presley répétés en série, de façon quasiment mécanique.

Appartenant à cet univers, les œuvres de Tom Wesselmann mettent à l’honneur les biens de consommation (voitures, téléphones, fleurs en plastique...) en intégrant des éléments patriotiques – ici, le drapeau étoilé ; là, un portrait d’Abraham Lincoln ou de John Fitzgerald Kennedy. Sur le plan formel, ses œuvres ont la particularité d’être parfois réalisées en trois dimensions, venant ainsi troubler les lignes entre peinture et sculpture. Elles s’animent et deviennent sonores lorsque des objets y sont intégrés, comme des télévisions ou radios. Mais surtout, le nu féminin y est un sujet majeur.

Des corps féminins nus, objectifiés, morcelés

C’est sa série "The Great American Nude" qui lance Tom Wesselmann sur la scène artistique new-yorkaise dans les années 60 : une série de femmes nues, lascives, principalement blanches et minces. Elles sont anonymes et le plus souvent représentées sans yeux. Difficile de révéler plus explicitement qu’il n’y a pas de place ici pour le point de vue féminin, seul le peintre étant porteur du regard... Un male gaze donc, pour reprendre la notion féministe théorisée par la réalisatrice Laura Mulvey dans le domaine du cinéma hollywoodien. C’est-à-dire, pour la citer, un regard masculin voyeuriste, découlant de l’inconscient patriarcal et permettant de s’emparer des femmes « comme objets de plaisir » notamment en donnant au spectateur, toujours pensé au masculin, « l’illusion d’observer un monde privé ».

Certes, les femmes représentées par Wesselmann sont rarement alanguies ou endormies. Les poses sont érotiques et parfois explicites. Mais est-ce à dire, comme le fait la Fondation, que l’artiste « rompt avec la passivité traditionnellement associée au nu » et « magnifie ses sujets » ? Si le corps féminin est pensé comme motif décoratif, peut-être. Car, au fil des toiles, ces corps se font de plus en plus abstraits pour finalement devenir des formes de chair flasques assez gênantes. Des "corps matière" en quelque sorte, au service du génie artistique masculin. D’ailleurs, une série de natures mortes est également présentée, intitulée "Still Life", et l’on y trouve, dans la pagaille de produits industriels, des fragments de corps féminins. Ainsi, un pied aux ongles vernis ou un sein nu devient un élément de décoration au cœur de la composition. Comment ne pas y voir des femmes objets ?

Selon la Fondation, Tom Wesselmann libère les femmes

Dans le catalogue de l’exposition, comme pour prévenir toute éventuelle critique féministe et nécessairement rabat-joie, l’historienne de l’art Brenda Schmahmann écrit : « S’il est facile de rejeter les nus de Wesselmann en les considérant comme des objectifications de la femme (sic) et donc comme antiféministes, cette lecture au premier degré ne tient pas compte de leur complexité. »

Ainsi, les œuvres de Wesselmann choisies pour l’exposition datant pour la majorité des années 60-70, cette fameuse période de « la révolution sexuelle », elles seraient le reflet des nouvelles attitudes de l’époque sur la sexualité féminine, faisant enfin des femmes des « sujets désirants ». Voilà une analyse assez peu originale pour sauver la création masculine de cette époque, mais toujours bien utile à en croire certains articles de presse faisant de Wesselmann « le portraitiste de la femme libre ». Pourtant, si la figure de la femme libérée sexuellement a été amplement utilisée pour rendre attractives les idées révolutionnaires des années 60-70, la question de la domination masculine était alors largement ignorée et, en réalité, la lutte pour une sexualité libre était principalement pensée au profit des hommes hétérosexuels. En tous les cas, si les femmes ont rêvé de révolution sexuelle, c’est-à-dire d’autonomie et d’une certaine maîtrise de la fécondité avec l’arrivée de la pilule, cela n’allait certainement pas sans révolution sociale. Or, dans les tableaux de Wesselmann, aux côtés des "grands hommes" américains, elles sont - au mieux - muses et modèles. Des représentations qui n’offrent donc aucune inversion des rôles sociaux de genre et où les femmes sont envisagées à la manière des publicités fleurissant à cette époque, comme des appâts.

En outre, pour valablement présenter l’artiste en émancipateur des femmes, encore faudrait-il nous renseigner sur ses intentions artistiques. Mais rien dans l’exposition n’est dit sur un éventuel engagement féministe de Tom Wesselmann. Et pour cause. L’artiste n’a jamais mis en avant d’autre intention que celle de l’esthétique, ayant même affirmé que ses œuvres ne s’accompagnaient d’aucune réflexion intellectuelle, culturelle ou sociologique. Et c’est probablement partant de ce constat que les commissaires, à raison, ont tenté un équilibrage de l’exposition en l’entourant d’autres artistes et en offrant une mise en contexte historique de son travail, de l’héritage du mouvement dada aux artistes contemporain·es s’inspirant du Pop Art – avec, il faut le dire, de vraies bonnes surprises comme les "Super Nude" de Derrick Adams, des toiles aux couleurs panafricaines offrant des représentations joyeuses de super-héros noirs nus.

Et les pop artistes minorisé·es alors ?

Le début de l’exposition offre à voir les œuvres d’autres artistes pop, contemporain·es de Tom Wesselmann, notamment des artistes minorisé·es. Une telle démarche est évidemment la bienvenue puisqu’elle révèle que le Pop Art n’a pas une identité homogène. Le corpus d’œuvres est malheureusement trop mince et se trouve rapidement effacé par les pièces nombreuses et souvent monumentales de Tom Wesselmann.

Ainsi, le choix de certaines œuvres d’artistes femmes, à l’esthétique dite girlie, nous fait un peu passer à côté de la dimension féministe de leurs créations et de ce que l’historienne de l’art Kalliopi Minioudaki appelle le « proto-féminisme pop ». Car on peut se demander si les œuvres présentées sont « vraiment subversives ou complices des constructions extrêmement phallocentriques du Pop Art », pour reprendre l’interrogation de la commissaire d’exposition et historienne de l’art Sarah Wilson. Ainsi, l’œuvre Welcome de l’artiste américaine Marjorie Strider, qui représente une femme la tête penchée, aux lèvres pulpeuses en relief, l’intérieur de sa bouche étant creux et immédiatement perceptible comme un réceptacle. De même, la pièce Ice Cream de l’artiste belge Evelyne Axell qui figure une femme, les yeux fermés, léchant une glace évoquant un pénis, avec un jeu de contrastes entre le visage en noir et blanc et un fond très coloré. Cela est peut-être regrettable sachant que cette œuvre est l’une des premières d’Evelyne Axell, qui a ensuite travaillé sur des représentations bien moins stéréotypées des plaisirs féminins, notamment lesbiens.

Aussi, les artistes africains-américains David Hammons et Barkley L. Hendricks n’ont le droit qu’à une œuvre chacun, des détournements critiques du drapeau étasunien, et celles-ci ne rendent pas compte de l’importance de l’art noir, dans les années 60, comme outil du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis. Et seule une œuvre, celle de l’autrichienne Kiki Kogelnik, rappelle l’engagement pacifiste de certain·es artistes à l’heure de la guerre au Vietnam ou de la menace nucléaire. On aura tout de même aperçu, rapidement, que le Pop Art a pu être politique, avant de parcourir les œuvres de Tom Wesselmann qui, au-delà d’un regard masculin, porte aussi sur le monde un regard blanc, bourgeois et relativement indifférent.

Alors, après 4 étages d’un art coloré, lisse, un brin démesuré, et offrant à voir une panoplie de produits cosmétiques, on se dit qu’il s’agit finalement d’une exposition très luxe-compatible avec laquelle la Fondation Louis Vuitton peut nourrir son propre univers et capter facilement une large fréquentation.

* *

*

Quelques sources :

Pop Impact – Women Artists, Ed. Luc Pire, 2015.

Power Up Female Pop Art, Ed. Dumont, 2011.

LIPOVETSKY, G. & SERROY J. (2023). Le nouvel âge du kitsch – Essai sur la civilisation du "trop", Bibliothèque des sciences humaines, Gallimard.

MULVEY, L. (1975). Plaisir visuel et cinéma narratif, traduction de l’article de Laura Mulvey (1975) par Gabrielle Hardy pour la revue Débordements : https://www.debordements.fr/Plaisir-visuel-et-cinema-narratif

PLAQUEVENT, B. (2019). Penser la révolution sexuelle dans les années 1960 : intellectuel·le·s et étudiant·e·s en quête de subversion. Ethnologie française, 2019/2 Vol. 49, pp. 277-292. https://doi.org/10.3917/ethn.192.0277.

SIMON, P. (2002). Révolution sexuelle ou individualisation de la sexualité ? Entretien avec Michel Bozon. Mouvements, 2002/2 n°20, pp.15-22. https://doi.org/10.3917/mouv.020.0015.

TATE, S. (2019). « Evelyne Axell et Pauline Boty : Sœurs dans le Pop » in Evelyne Axell - Méthodes Pop, Service de la Culture de la Province de Namur, Editions Skira Paris, pp.27-42.

WILSON, S. (1996). « Filles d’Albion. Germaine Greer, la sexualité et les sixties » in Les Sixties - Années utopies, sous la direction de Laurent Gervereau & David Mellor, avec la collaboration de Laurence Bertrand Dorléac & Sarah Wilson, Paris, Somogy Editions d’Art, pp.75-85.