Il suffit parfois d’un porteur de lumière pour donner la clé qui permette d’entrouvrir un peu plus la porte où logent les secrets d’une âme tourmentée et pudique. Un seul portrait discret, à peine visible, apposé sur un mur latéral étroit, ouvre cette exhibition dédiée au chanteur britannique, disparu le 10 janvier 2016. Celui de Terry Burns, son frère dont l'essence baigne les trois salles accueillant quelque 80 photographies retraçant la vie de l' icône éternelle du glam rock.

Né David Robert Jones, à Brixton, le 8 janvier 1947, David Bowie nous a laissé une oeuvre unique, flamboyante et multiformes, modelée par le contexte culturel, politique et moral, dans lequel il a grandi. Temps du silence des parents traumatisés par la guerre, temps de la reconstruction où il faut aller de l’avant coûte que coûte, sans s’attarder sur les états d’âme. Temps du renouveau des années soixante qui renverse l’ordre établi, celui de la rébellion, de toute une jeunesse avide de liberté et de fantaisie, l’aimant central de ce foisonnement étant le Londres des sixties-seventies.

Les liens du sang

En choisissant de faire du lien fraternel, le fil conducteur de cet hommage, l'écrivain David Lawrence, commissaire de l’exposition, donne à voir un aspect méconnu et fondateur, extrêmement bouleversant du chemin -du destin pourrait-on dire- hors-norme de l’homme et de l’artiste. Les photographies présentées,- de sa petite enfance à son firmament artistique-, sont toutes enrichies d’écrits : Textes de comédiens, d'acteur, poèmes et écrits romancés de l'écrivain prêtés à son demi-frère Terry Burns : un journal de chevet imaginaire, tenant la chronique en noir et blanc de l'aîné avec son cadet, qui redonne voix à ce frère condamné au silence. Pari gagné. Cet exercice littéraire audacieux confère à l’exposition un caractère intimiste inédit.

Agrandissement : Illustration 1

Terrence Guy Aider Burns , dit Terry. DR

Terry voit le jour le 5 novembre 1937. Il est le fruit d’une union entre Margaret Mary Burns, dite Peggy- et un barman français, membre actif de la British Union of facists, lequel disparaît dès la grossesse de la jeune femme, ne reconnaît pas l’enfant,. Le nouveau-né est confié à sa grand-mère les sept premières années de sa vie. Il rejoindra plus tard le foyer familial fondé par Peggy -avec Haywood Stenton Jones, le père de David : père aimant, celui-ci est un beau-père distant à l’égard de l’enfant incarnant les amours illégitimes de son épouse. Diagnostiqué schizophrène au retour de son service militaire dans la Royal Air Force, en 1949, Terry est happé par les désordres mentaux frappant la branche maternelle -dont sa mère- au point de voir son univers basculer dès l’âge de 21ans : les séjours à l’hôpital psychiatrique ponctuent dès lors sa vie, entre deux aller-retour entre Cane Hill Hospital et le foyer familial. A la fois mentor et modèle auquel le jeune David Jones a toujours voulu ressembler, - il dira le succès venu qu’il lui a donné la meilleure éducation qui soit-, Terry devient dès lors l’objet de sa peur, la source de son angoisse, terrifié qu’il est à l’idée de sombrer à son tour dans la folie. Ce lien, à la fois tendre et tragique unissant les deux frères, imprime toute l’œuvre de l’artiste.

Tel un fil rouge, celui des liens du sang, le parti-pris de David Lawrence dévoile la place majeure, qu’occupe cet absent si présent dans la biographie et l’art de David Bowie. Lui transmettant le refus de se laisser emporter par le courant dominant, Terry est également le miroir brisé qui le hante, le culpabilise, brouille sa conscience.

Devenir une star

Evoluant dans un univers familial oppressant où les mots, la tendresse font défaut, David Robert Jones, s’ouvre tôt au monde extérieur, tant au plan émotionnel, culturel que politique et spirituel, grâce à ce frère érudit, iconoclaste et rebelle. De dix ans son aîné, Terry Burns est celui qui l’inspire, l’initie au jazz, l’emmène à Londres dès l’âge de 13 ans pour assister à des concerts. A ses côtés, David découvre notamment les écrivains précurseurs de la Beat génération -Jack Kerouac, Alan Ginsberg, William S. Burrough-, la lutte pour les droits civiques aux USA, les poètes Baudelaire et Aragon, l’écrivain Jean Genet (1). Le bouddhisme tibétain.

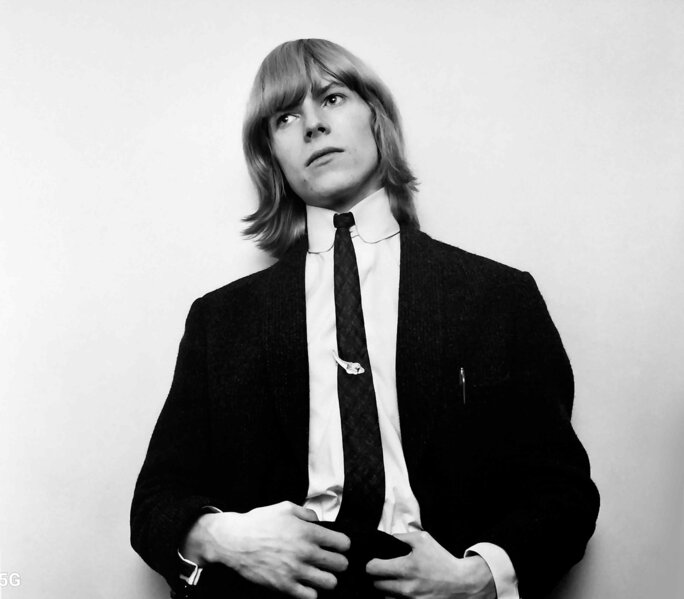

Agrandissement : Illustration 2

David Bowie, 1965. © Mirrorprix/ Bridgeman Images

Curieux, touche-à-tout, adepte du dandysme Mod dont le style vestimentaire apprêté s’impose dans la jeunesse, en opposition à celui du mouvement hippie, David Robert Jones, jeune homme introverti et timide, est néanmoins déterminé. Il veut devenir une star. Après onze années de recherche musicales au sein de neuf groupes, -le premier the Konrads naît alors qu’il à peine 16 ans- , il comprend que le rock and roll pur n’est pas sa tasse de thé. Les sons et les textes du Velvet Underground lui parlent davantage. En 1967, il fait un bout de chemin avec le mime Lindsey Kemp. Puis forme The Feathers avec sa compagne Hermione. Ses prestations musicales et théâtrales ne percutent pas, exception faite de Space Oddity en 1969, poème musical cosmique et onirique, inspiré du film de Stanley Kubrick 2001, l’Odyssée de l’espace. La chanson grimpe en 5ème place du hit-parade britannique. Quelques semaines plus tard, le premier homme marche sur la lune. Major Tom a conquis les Terriens, mais l’engouement pour son auteur retombe. C'est néanmoins ce large éventail d'expérimentations éclectiques qui dessinent peu à peu sa marque, celle du glam-rock.

Malgré les internements réguliers à Can Hill Hospital, David reste proche de son aîné Jusqu’au début des années 70. En mars de cette année, il épouse Angie Barnett. Le couple l’accueille à Haddon Hall, une maison de Beckenham dans le Kent où il vient, un temps, le week-end. Demeure vite transformée en lieu de vie artistique et communautaire où s’installe une nouvelle bande de musiciens dont Mick Ronson et Tony Visconti, compagnon de route depuis la fin des années 60 .

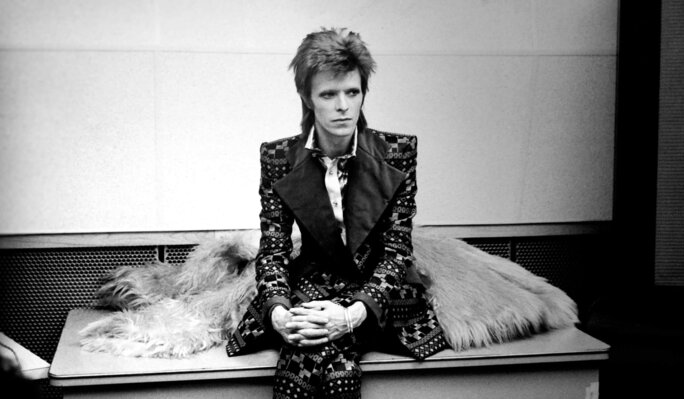

L’année 1970, voit aussi la sortie de l’album The Man Who Sold the World. Le thème de la folie y est omniprésent. La chanson All the Madmen est sans équivoque. Le son est plus électrique, le ton plus sombre, plus engagé aussi. Sur la pochette du disque, Bowie, alangui sur un sofa, porte une robe confectionnée par Angie. Robe avec laquelle il fait la promotion de l’album. Bingo. Début 1971, celle-ci se poursuit Outre-atlantique où il rencontre Iggy Pop et Lou Reed. D'emblée devenus ses complices, ils sont aussi une source d’inspiration dans l'avènement du personnage de Ziggy Stardust qui s’affine, prend corps. Angie joue un rôle de catalyseur, participe à l'accouchement de cet alien ultra-maquillé, aux cheveux rouges carmin, affublé d’un boddy et de jambières en laine jacquard. Un an plus tard, en février 1972, Ziggy sort de sa chrysalide. David Jones, 25 ans, se coule avec audace, impertinence et merveille dans la peau de cet extraterrestre androgyne bousculant les codes du masculin/féminin. Qu’ils soient de confection artisanale ou conçus par Kansai Yamamoto, l’un des stylistes les plus en vue au Japon, les costumes de Ziggy sont plus chatoyants et extravagants les uns que les autres. D’emblée Ziggy/Bowie, accompagné de son groupe The Spiders from Mars, enflamme les esprits. La tournée britannique fait un tabac, se poursuit aux Etats-Unis. Ziggy agit comme une hallucination. Pour le public et pour Bowie. Un an plus tard, le 3 juillet 1973, au faîte du succès, littéralement aspiré mentalement par son alter ego, il décide de le tuer en direct sur la scène de l’Hammersmith Odeon.

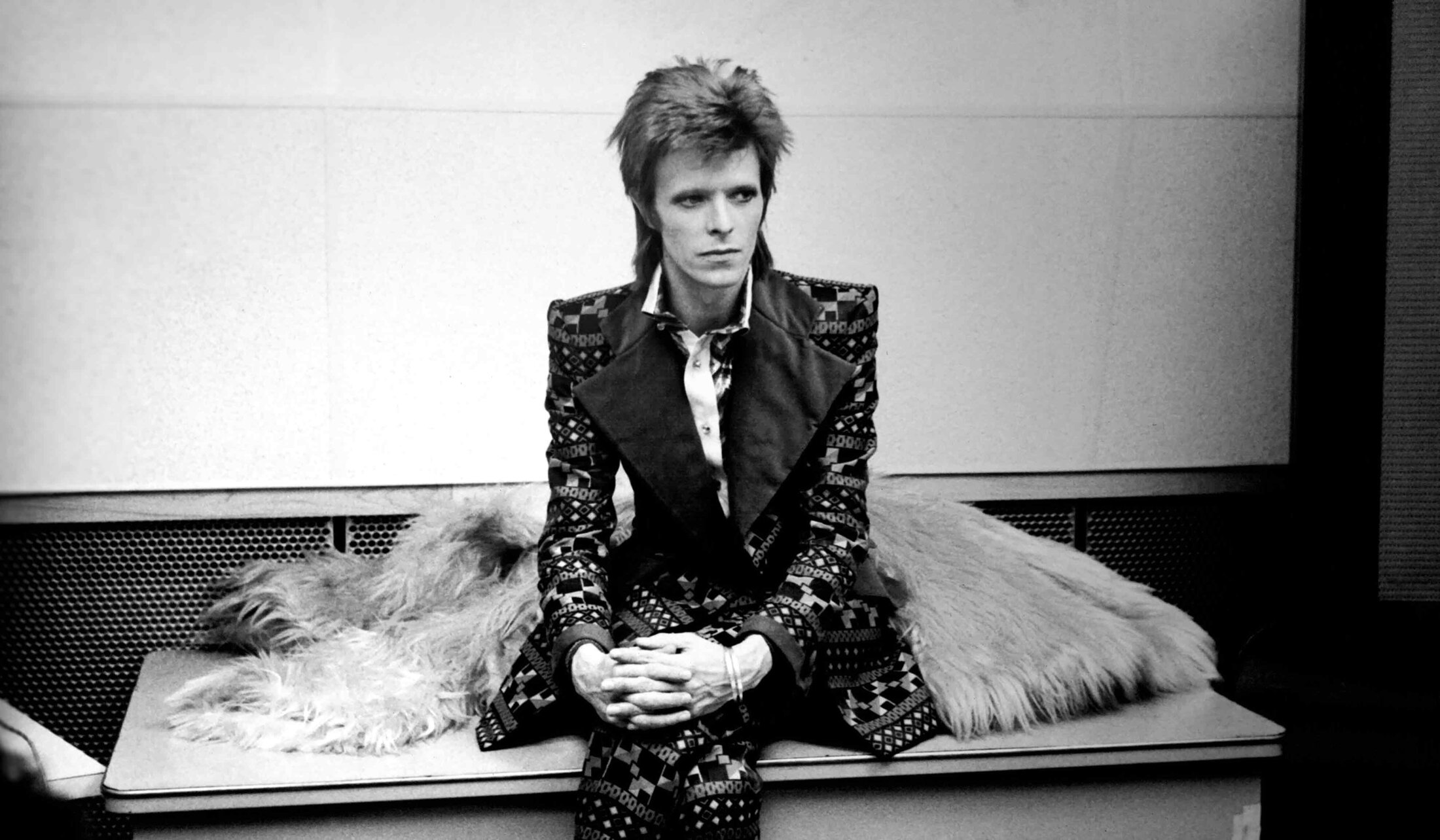

Agrandissement : Illustration 3

David Bowie, the Estate of David Gahr, New-York, 1973© Getty Images

Il a 26 ans et n’est pas du tout préparé à l’ouragan de la célébrité. Début 1974, Diamond Dogs, -inspiré des écrits de Burrough et de 1984 le roman de George Orwell- est sans doute l’un de ses albums les plus sombres. Il arrive en tête des ventes en Grande-Bretagne et connaît un véritable succès aux USA. Rebel Rebel devient un hymne jubilatoire des deux côtés du mur de Berlin.

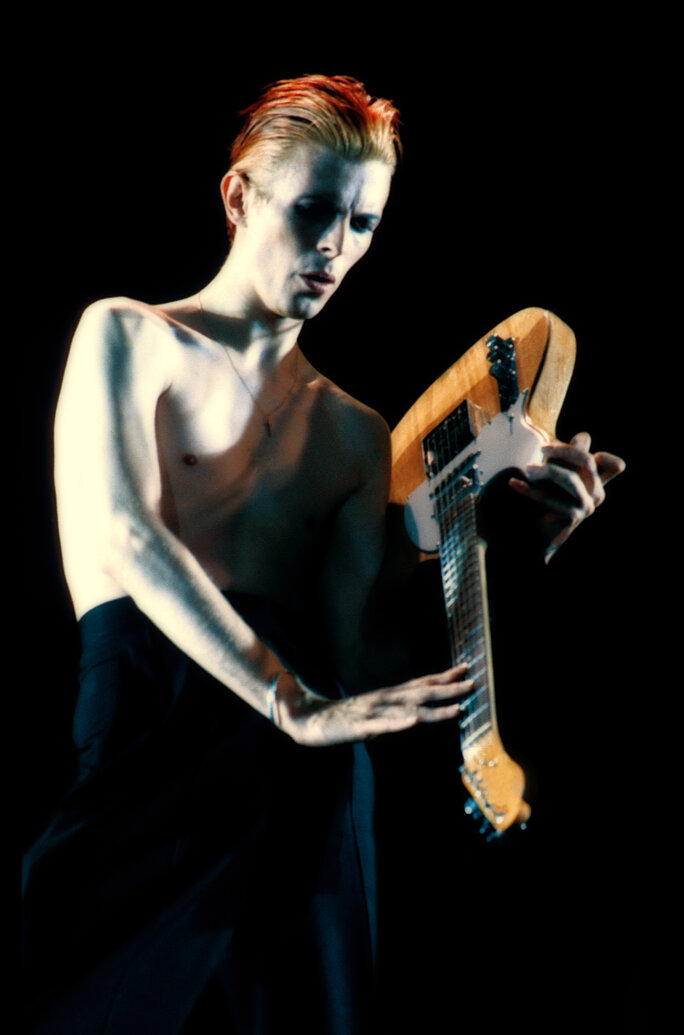

Le mythe américain le fascine. Il s’envole pour New-York où il découvre le funk et la soul. Avec Mick Ronson et Mike Garson, il y compose l’album Aladdin Sane en 1973. New-York, Philadelphie, il atterrit finalement à Los Angeles, une ville qu’il déteste, un musée dans un désert ainsi qu’il la décrit, un lieu d’effervescence musicale, de tous les possibles, où il veut tester ses limites. Ces années donnent naissance à deux albums, Young americans en 1975, et Station to Sation en 1976 . Emerge The Thin White Duke, personnage d’une froide et grande élégance, une émanation du film The Man Who Fell to Earth, tourné la même année.

Extérieur, nuit

Tout au long de cette décennie 70, David R. Jones, en quête profonde d’identité, est poursuivi par ce sentiment de venir de nulle part, d’être étranger à lui-même, de n’être personne, ainsi qu’il le déclare dans plusieurs documentaires, interviews (2). Il développe alors ce qu’il appelle une stratégie de la protection. De Ziggy à Aladdin Sane en passant par The Thin White Duke, ses avatars successifs attestent de sa volonté d’exprimer, d’extirper, cette part aveugle de lui-même qui se terre au creux de ses abysses, tout en nourrissant sa créativité. David Jones devenu Bowie a besoin de ces masques pour monter sur scène, tant il ressent en lui le vide. Vide qui le conduit au fond du précipice, au cours des années 1975-1976. A Los Angeles, dans la ville qui ne dort jamais, il part à la dérive, reste à l’écart de tout. En proie à des crises de paranoïa, dues à sa consommation de cocaïne et d’alcool, l’artiste, qui se compare à une mouche noyée dans un verre de lait, sa seule nourriture, drague le fond de l’océan, lui qui a peur de l'eau.

Agrandissement : Illustration 4

David Bowie, 17 mai 1976, Pavillon de Paris, tournée Station To Station.© Philippe Auliac

Instinctivement, il pressent qu’il met sa vie en danger. Coco Schwab, son assistante et amie fidèle, le convainc de fuir L.A. pour rejoindre l’Europe. La Suisse est son premier refuge. The Thin White Duke pose ensuite ses valises à Berlin, en compagnie d' Iggy Pop. Berlin, capitale à taille humaine, où l’anonymat lui offre l’oxygène dont il manque. Se dépouillant du superflu, il ne garde que le minimum pour mieux se reconstruire et entreprend d’inventer un nouveau langage, fragmenté, empruntant la technique du cut up utilisée par Burrough. Avec le concours de Brian Eno, de 1977 à 1979, il produit sa trilogie berlinoise. Exceptionnelle, celle-ci comprend trois albums : Low, Heroes et Lodgers. Devenu culte, le titre phare du second, Heroes, conçu dans un hôtel surplombant le mur de Berlin, est son chant de victoire : la preuve qu'il peut créer de l’or sans être totalement stone.

Dès l’émergence de Ziggy, du succès, les liens avec son frère se distendent, se limitant à l’envoi de cartes postales, de cadeaux et de quelques rares visites. David est pris dans le tournis de l'écriture, des enregistrements, des voyages, des rencontres, des concerts. Les deux frères se revoient brièvement trois jours avant le premier mariage de ce dernier avec Olga, rencontrée à Cane Hill Hospital. Mariage auquel il n’assiste pas, celui-ci coïncidant avec le début de la tournée de Ziggy Stardust. Une dernière rencontre a lieu en 1982, au Maday Hospital de Croydon dans la banlieue sud de Londres, où Terry est convalescent : ne prenant plus ses médicaments, sonné par la violence et les effets délétères des séances d'électrochocs, il vient une fois de plus d’attenter à sa vie en se défenestrant. Trois ans plus tard le 16 janvier 1985, à la gare ferroviaire de Coulsdon South, Terry Burns, 47 ans au bout du rouleau, s’allonge sur les rails, attend le passage fatal du train qui l’emporte. Janvier, mois du suicide de Terry, mois de naissance de David, mois de son décès. Effondré, David Bowie ne parvient pas à se rendre aux obsèques de son frère. Au creux d’une corbeille de fleurs, une lettre avec ces mots écrits à la main: « You' ve seen more things than we could imagine , but all these moments will be lost, like tears washed away by the train » (3)

Dans les années qui précèdent ce drame, David est parvenu non sans peine à recoller les morceaux de sa propre existence. En 1983, souhaitant s'adresser à un public plus large, il change totalement de registre musical. Opte pour la simplicité du verbe. Avec l’album funky Lets’s dance concocté avec Nile Rodgers, sa renommée devient internationale C’est aussi l’année du film Furyo de Nagisa Oshima relatant la vie d’un camp de prisonniers de guerre britanniques dans l’île de Java occupée par le Japon . En proie au désir refoulé du commandant du camp -le capitaine Yonoi qui l'a sauvé de la mort- Jack Celliers interprété par Bowie, prisonnier rebelle, multiplie les affronts au code d’honneur de ses geôliers ce qui le conduit à être enterré vivant. Furyo est aussi le film où s’exprime de façon éclatante le lien fraternel empêché, la culpabilité à l’égard du frère handicapé, différent des autres. L’analogie est saisissante : on peut passer à côté si l’on méconnait l’histoire de David Bowie et de son frère Terry.

Agrandissement : Illustration 5

David Bowie et James Malcom dans Furyo, 1983© Universal music/Bridgeman Images

Miracle du regard, magie de l’inconscient. Présentée en grand format, la photo reproduisant une scène du film où Jack Celliers/Bowie et son petit frère - pareillement vêtus- marchent sur le quai d’une gare, saute au visage. A l’instar de David Bowie, Jack Celliers est perclus de remords : faute d'avoir protégé son frère handicapé des brimades et de la violence, faute d’avoir tenu sa promesse de rester à ses côtés. Seule la mort les rassemble dans un dernier rêve. Il est impensable que Nagisa Oshima et son coscénariste anglais, Paul Mayersberg - également scénariste du film The Man who fell to earth , aient pu imaginé ce drame, sans que David, leur ait confié des éléments de son histoire fraternelle. Un scénario incroyablement prémonitoire quoi qu’il en soit, puisqu'il accouche du génie du cinéaste nippon, deux ans avant le suicide de Terry.

La galaxie de Mr Jones

Capter toutes les influences, accueillir les changements, ne jamais se contenter de l’acquis, n’être pas prisonnier de ses personnages, David Bowie, n’a cessé d’être à l’écoute des tendances musicales, des aspirations sociétales, d’être en mouvement. Si ses choix artistiques –souvent à rebours de ce que ses fans attendaient- furent la combinaison de mille influences, Bowie, ouvert à tous les vents, a toujours su capter l’air du temps, se réinventer. Il rebondit toujours là où l’on ne l’attend pas, créant ainsi une œuvre-kaléidoscope aux mille facettes. L’ombre de Terry affleure constamment, qu’il s’agisse de ses chansons, - Jump they say (1993), The Pretty Things are going to Hell, Seven Thursday’s child (1999,)- de ses interprétations scéniques (Elephant Man en 1980). De ses apparitions au cinéma, de ses créations picturales.

Les 80 photographies de l’expo "David Bowie, Mr Jones’ Long Hair" restituent avec brio, l’inventivité démiurge de Starman, Son odyssée. A l’inverse du portrait très esthétique, volontairement lacunaire du film Moonage Daydream, réalisé par Brett Morgen en 2022, David Bowie n’est pas face à lui-même, aussi captivant, brillant, soit-il tout au long de sa narration introspective.

la Galerie MR8 brosse en effet le tableau de son panthéon affectif. Provenant d’une collection privée suisse, quelques photos familiales révèlent des instants de sa petite enfance. On découvre ainsi un portrait de son père portant son enfant dans ses bras, -instant d’un bonheur simple en bord de mer-. Au-dessus, le visage du grand-père paternel, mort au front en 1918 sur le sol français après quatre ans passés à combattre dans les tranchées : ses traits sont saisissants de ressemblance avec ceux de David. Plus loin, le fils et sa mère posent sérieux, devant l’objectif. Le sourire de Peggy est si retenu qu’il s’efface sous son visage crispé. Deux doigts effleurent à peine, les bras de l’enfant, comme s'il lui était impossible de l'envelopper de son amour.

D’autres photos retraçant les influences éclectiques et la vie de l’artiste, occupent l’espace des trois salles de la galerie. Si nombre d’entre elles proviennent d’agences tel Bridgeman Images et Getty images comptant dans leur catalogue des auteurs de renom-, plusieurs photographes dont Philippe Auliac, Michel Haddi, l’Anglais Denis O' Regan et l’Américain Markus Klinko ont généreusement contribué à cet événement. Le premier fit son premier portrait à Paris le 2 mai 1976. Aimanté par l’artiste dont il devint l'ami, il capture son image pendant trois décennies tant dans le cadre de concerts qu’en privé. Les photos du second s'attardent surtout sur l'année 1983 au cours de laquelle l'artiste s' immerge dans la culture du Sud-Est asiatique (4). Nouvelle décennie, nouveau look : David Bowie sourit à la vie. Celles de Markus Klinko, auteur de la photo de couverture de l'album Heathen (2002), figent pour l’éternité l’élégance inclassable, inouïe de l’artiste, à la fin des années 90. Un seul regret, l'absence de Terry O'Neill et de Mick Rock. Ce dernier fut le premier photographe à contribuer à la légende iconographique très construite de son ami et fut sans conteste celui qui immortalisa les plus beaux instants de l'existence éphémère et flamboyante de Ziggy.(5)

Mr Jones n’est plus seul : il retrouve ses plus proches complices et amis : Lou Reed, Iggy Pop, en premier, mais aussi John Lennon, Mick Jagger, Marc Bolan guitariste-chanteur du groupe T-Rex, Phil Spector ainsi que tous ceux, nombreux qui ont accompagné ou influencé son univers. Musiciens,chanteurs, écrivains, peintres se côtoient : Syd Barrett, Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Elvis Presley, Sinatra, Miles Davis et Jacques Brel sont aux premières loges. A l'instar de Jack Kerouac, William S. Burrough, Salvatore Dali, Francis Bacon, Basquiat, Andy Wharol. Jean Genet eut pu faire partie de cette grande famille artistique. Figurent également, des portraits datant du tout début des années 1970, où David pose aux côtés d'Angie, sa première épouse, et de leur nouveau-né Duncan.

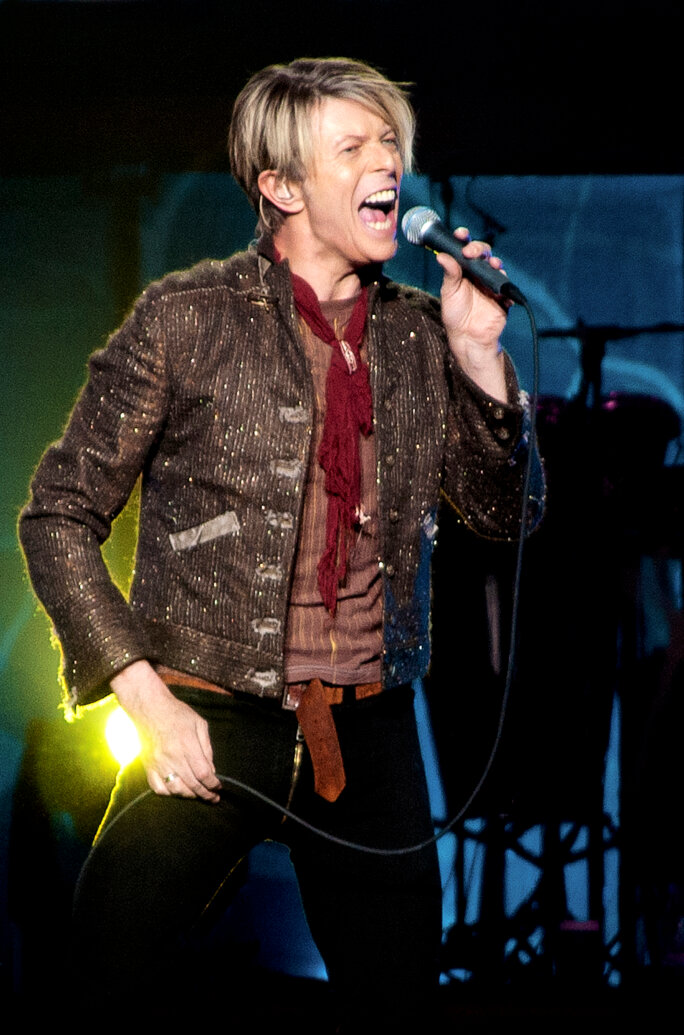

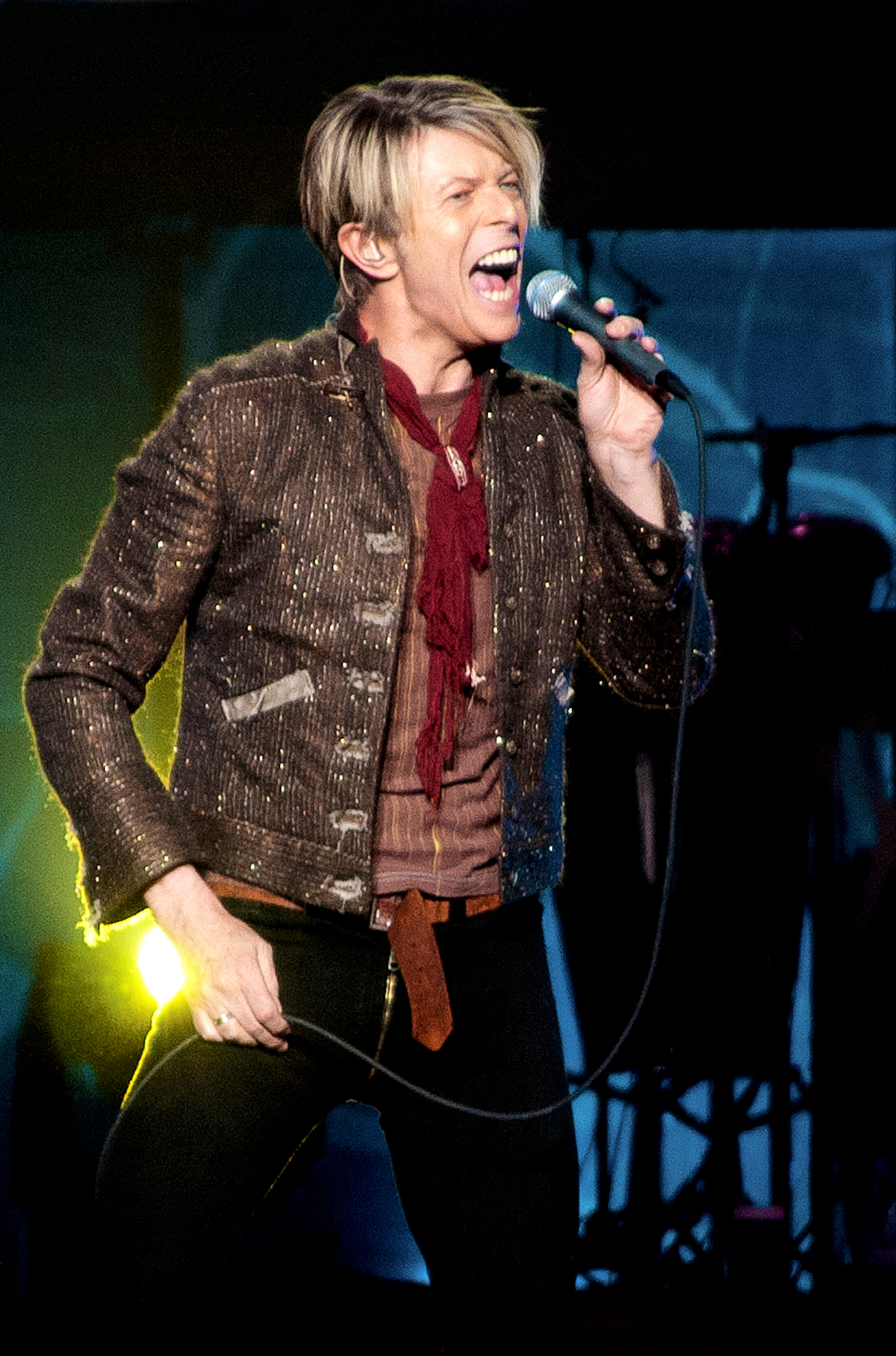

2003, la star rayonne, sourit à la vie. Son album Reality vient de sortir, donne lieu à une méga-tournée mondiale de plus de 110 concerts dans 22 pays. Non loin de la fin, un crise cardiaque le contraint à l'interrompre en juin 2024. C'est son ultime show en live. Se retirant, silencieux, il publie The Next Day dix ans plus tard. Album du retour sur soi, alors que les nuages s'amoncellent.

Agrandissement : Illustration 6

7 novembre 2004, Reality Tour, Zénith de Lille © Philippe Auliac

Ni début, ni fin

Maître dans l’art de se transformer, David Bowie ne fut pas seulement ce caméléon génial si souvent décrit. Au-delà de ses avatars et des chansons, conçus pour voyager dans un labyrinthe sensoriel et émotionnel, David Robert Jones, enfant de la middle class d’une banlieue de Londres, bien décidé à s’affranchir d’un futur sans horizon, fit pas à pas, au gré des courants traversant la société et la scène musicale, le pari risqué, difficile et libérateur, de se perdre pour mieux trouver l’unique en lui, en explorant le multiple. Aller jusqu’aux frontières de la folie pour mieux s’en protéger, telle fut aussi sa boussole, pour conjurer le sort qui l’unit si fort au destin tragique de son frère Terry. « Je ne sais pas qui je suis » fut l’interrogation, le soubassement, d' une grande partie de l’œuvre de David Bowie. Une quête d’identité transcendée de façon magistrale, à l’issue de laquelle il trouvera une forme de paix intérieure, une harmonie empreinte de mélancolie laissant place à la joie, la tranquillité d’être au monde.

Le visiteur ne verra pas les dernières images de l'artiste, mettant en scène sa mort de façon théâtrale, acteur de sa vie, jusqu’à son dernier souffle. Blackstar, son album-testament, son cadeau d'adieu, sort le jour anniversaire de sa naissance.Il peut désormais lâcher prise, s'endormir. Epilogue. Pour évoquer ce moment douloureux, une seule photo, dans le renfoncement d’un mur, presque à l’écart : celle du masque mortuaire de Nietzsche. Alentour, la vie comme une boucle.

Neuf ans après qu’il ait rejoint l’Astre de la nuit, l' évocation de David Bowie, suscite toujours autant de frissons, de passion. Qu’elles convoquent la musique, la peinture, le cinéma , la photographie, le théâtre, ou qu’elles prennent un tour plus institutionnel - dénomination d’une rue, ouverture d’un musée, d’un lieu lui étant tout entier dédié-, les manifestations autour de Mr Jones suscitent une sorte d’élan amoureux resté intact.

On a peine à croire qu'il s’en est allé tant sa présence irradie. Tel l’Oiseau bleu, il survole et habite l’espace. Questionne sur les méandres de l'existence, les braises de la créativité. Nous adresse des signes. Confronté à ce sentiment troublant, on se surprend à repenser à ses mots. « Je ne crois pas en un Dieu, je crois en une forme d’énergie qui perdure». « Ce qui compte c’est ce que l’on fait, Il n’y a pas de début ni de fin, je meurs, vous mourez seconde par seconde, le mieux c’est de rester en marche» (6).

Alice Duran

(1) Au milieu des années 1970, David Bowie rêve d'interpréter le rôle de Divine, le héros du premier roman de Genet, Notre-Dame-des-Fleurs, écrit en 1942 à la prison de Fresnes. Avec le producteur Christophe Stamp ( frère de l’acteur Terrence Stamp ), ils demandent à l'écrivain de composer une adaptation pour le cinéma. Le scénario rédigé en 1975 ne sera jamais tourné. Le manuscrit de celui-ci n'est retrouvé qu'en 2020 dans l’une des valises données par Genet à son ami et avocat Roland Dumas, en 1986 alors qui se sait mourant. Fin 1999, ce dernier lègue le précieux trésor à l’IMEC (Institut mémoires de l'édition contemporaine). Ces documents ont été exposés à deux reprises, à Caen en puis à l'IMA.

(2) Dr David et Mister Jones (2000), David Bowie en cinq actes (2013), David Bowie, naissance d’une Légende (2016) de Francis Whateley, Moonage daydream , de Brett Morgen (2022) notamment.

(3) « Tu as vu plus de choses que nous ne pourrions imaginer, mais tous ces moments seront perdus, comme les larmes emportées par le train »

(4) Le photographe britannique s'est mis dans les pas de l'artiste de 1974 à 1990

(5) Outre la conception de la couverture de l'album Pin ups en 1973, il réalisa les vidéos de Space Oddity, Life on Mars, Jean Genie , I'm Only Dancing. Il a publié plusieurs livres dont The Rise of David Bowie : 1972-1973 (2015). et Moonage daydream (2002)

(6) Citation de David Bowie extraite du film Moonage daydream

Galerie MR8, 8 rue des Francs-Bourgeois,75004 Paris. Enrichie de quelque vingt à trente photographies supplémentaires, l'expo David Bowie, Mr Jones' Long Hair s'installe également à l’Hôtel du Lagon, à Saint-Rémy-de-Provence à partir du 12 avril. Prévue intialement jusqu'au 28 septembre, l'exposition est prolongée jusqu'au 1er mars 2026 en raison du succès, de l'élan qu'elle suscite.

Le catalogue photo de l'exposition de 240 pages agrémenté d'écrits de plusieurs auteurs peut-être commandé en cliquant ici

(actualisé le 4novembre 2025)