En raison de sa position en Méditerranée, l’ile de Lampedusa a historiquement concouru aux intérêts géopolitiques de l’Italie et plus largement des États occidentaux (présence d'une base de l'OTAN jusqu'en 1994). À partir de la fin des années 90, elle sert de port de débarquement de dizaine de milliers de personnes chaque année. Cependant, les mouvements de populations transitant par Lampedusa ne sont pas spontanés, ils sont le résultat de tractations politiques entre États européens concernant le traitement des boat people en Méditerranée. La politique européenne de ces vingt dernières années s’articule en effet entre scrupule humanitaire et alarme sécuritaire. Lampedusa a été le laboratoire privilégié de la construction d’un « problème migratoire européen » par une mise en visibilité d’événements qui justifient des interventions humanitaires (sauvetage spectaculaire en mer) et répressives (refoulement, blocage et enfermement des migrant.e.s sur l’ile), les présentant comme nécessaires et justes aux yeux des électeurs italiens et de l’opinion publique européenne. Cette mise en spectacle s’opère finalement sans jamais remettre en question la politique qui génère ces traversées périlleuses, en d’autres termes l’absence de voies légales d’accès au territoire européen et la reconnaissance de cette mobilité Sud-Nord sur laquelle repose une grande partie de l’économie des pays du Sud de l’Europe.

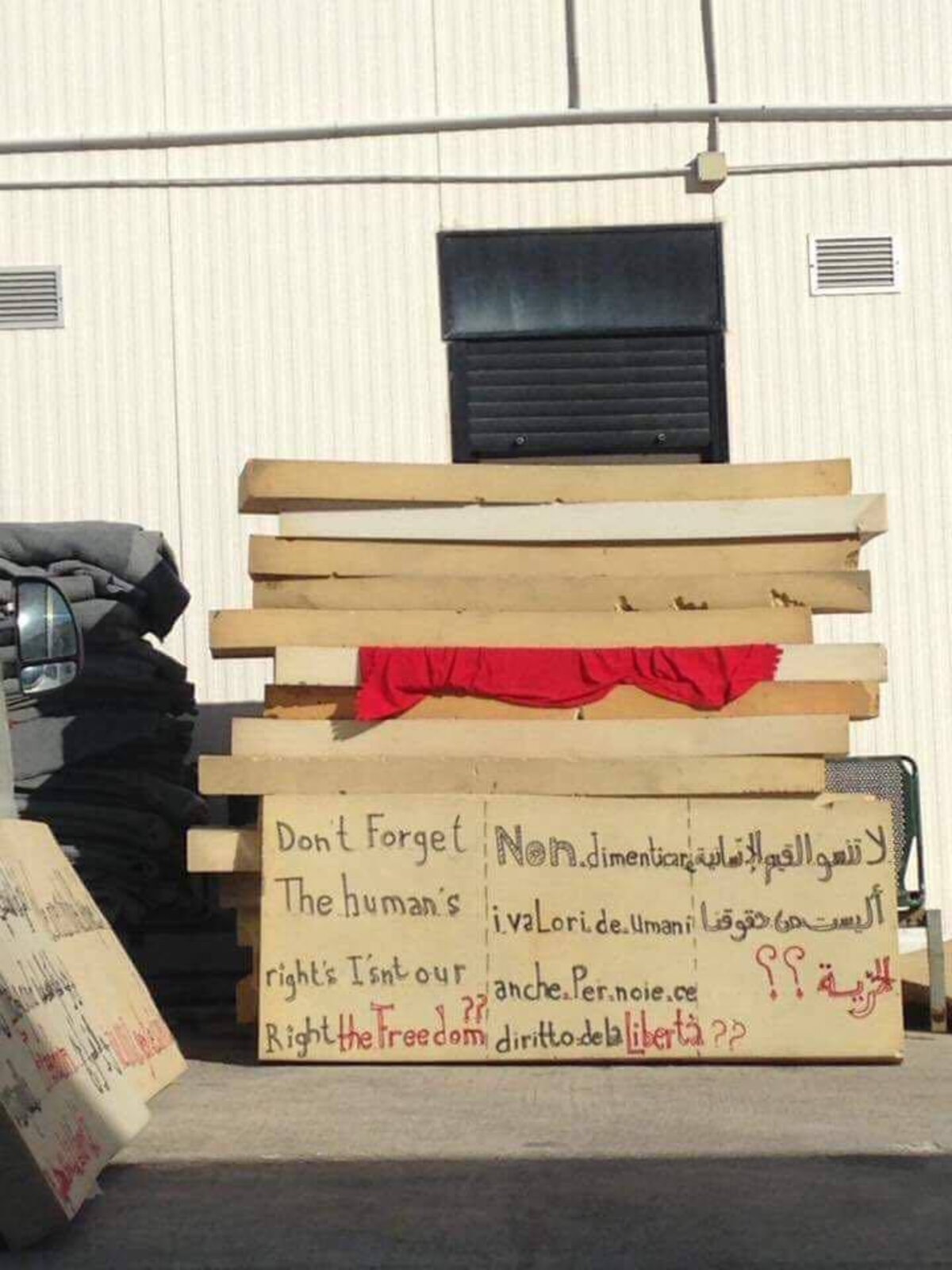

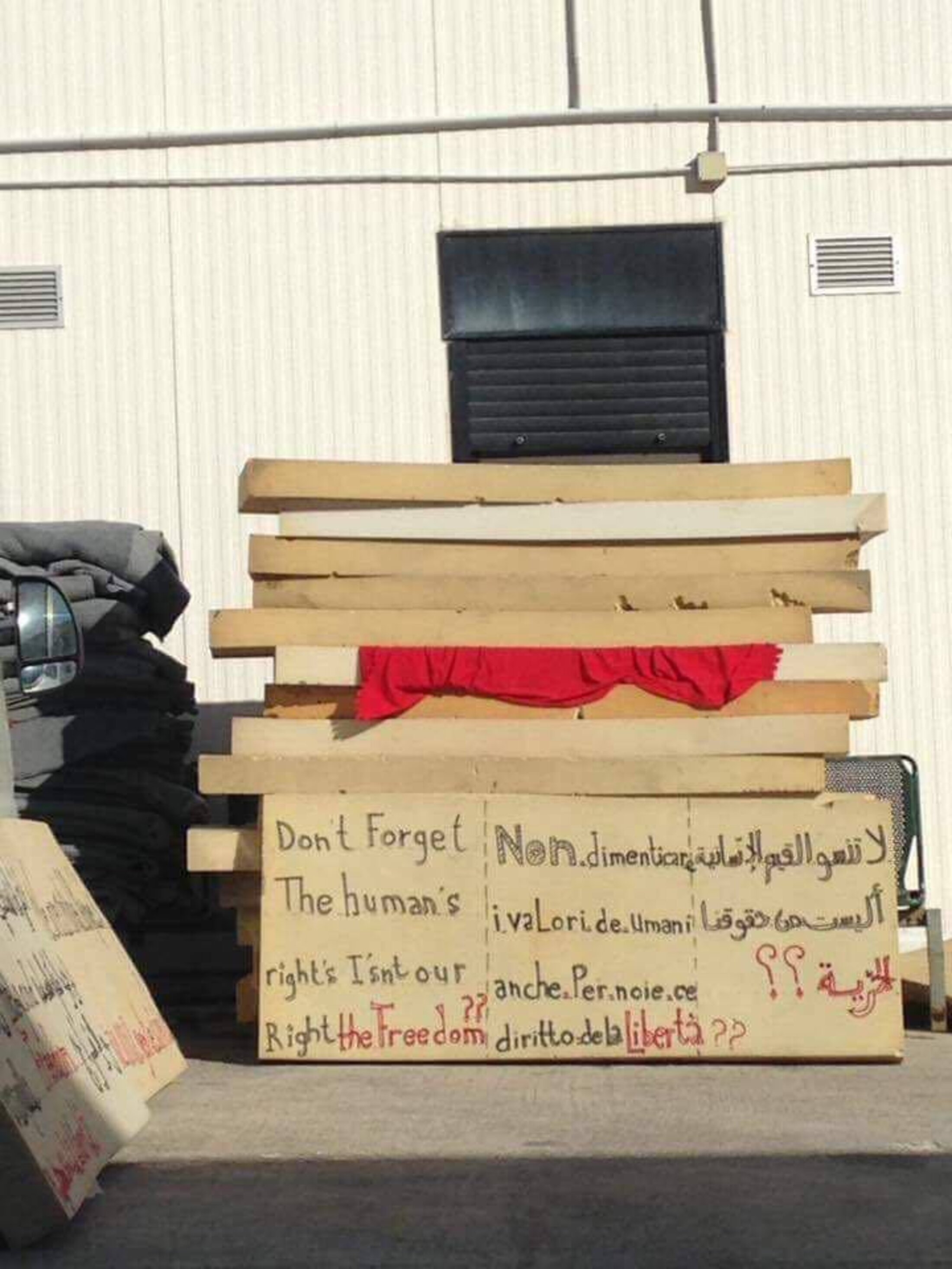

Dès lors, à l’immensité du bleu qui entoure Lampedusa s’agrège la présence de navires militaires en rade, le passage des avions de chasse au-dessus de l’ile et l’installation d’imposants radars pour surveiller la Méditerranée. La vie locale est rythmée par les débarquements, les drames et naufrages connus, la venue de politiciens de tous bord et les mouvements de protestations des exilé.e.s sur l’ile. En effet, une fois à Lampedusa, les personnes secourues doivent transiter quelques jours en théorie, plusieurs semaines en pratique, par un centre d’accueil transformé en Hotspot à partir de 2015 afin de trier les migrant.e.s à expulser des demandeurs d’asile. Il est régulièrement pointé du doigt en raison de ses mauvais traitements, de sa gestion mafieuse et de l’inadaptabilité des lieux à accueillir dignement. En dépit d’une politique d’accueil favorable aux migrant.e.s sur l’ile portée par l’ancienne maire, Giusi Nicolini, les pratiques d’enfermement arbitraire persistent et, exilé.e.s comme lampedusain.e.s sont nombreux.ses à les contester.

Agrandissement : Illustration 1

Au printemps 2020, en pleine crise du Covid-19, alors qu’à Lampedusa comme ailleurs en Italie des règles strictes de confinement sont de mise et les déplacements sur l’ile limités, des bateaux débarquent directement sur les côtes lampedusaines et leurs passagers se retrouvent en errance dans les rues de l’ile. En plein pic de mortalité, la circulation de ces jeunes harraga et l’absence de mesures de prévention alarment une partie de la population locale. L’inquiétude est d’autant plus forte que l’ile n’a pas d’hôpital en tant que tel, seul un dispensaire assure les soins de base avant un éventuel transfert en urgence par hélicoptère vers le reste de l’Italie. Dans ce contexte, et en l’absence de réponses de la part du conseil communal, deux lampedusains Giacomo Sferlazzo et Attilio Lucia créent le « comité spontané de Lampedusa ». Ils organisent des rencontres et des consultations populaires sur les places du centre de l’ile et, en juin 2020, un référendum pour la fermeture de l’Hotspot et la construction d’un hôpital pour substituer le dispensaire actuel.

Le premier, Giacomo Sferlazzo, est déjà connu pour ses activités militantes. Il est l’un des fondateurs du collectif Askavusa, qui a organisé de 2011 à 2015 un festival de cinéma sur les migrations ainsi que de nombreuses rencontres invitant activistes, artistes et universitaires à Lampedusa pour débattre de la gestion des migrations en Méditerranée. En 2014, le collectif inaugure un espace de rencontre et un lieu de mémoire, Porto M, qui rassemble des objets récupérés dans les décharges de l’ile au fil des années et appartenant aux exilé.e.s tentant de traverser la Méditerranée. Ces dernières années, le collectif Askavusa se tourne vers d’autres problématiques - la gestion des déchets et des écoles - tout en considérant que certaines questions locales sont intimement liées aux politiques migratoires européennes en Méditerranée : militarisation de l’ile et impact de ces dispositifs sur la santé des lampedusain.e.s et sur l’environnement, économie locale tournée exclusivement vers le tourisme de masse et la gestion des migrations.

Si une partie de la population lampedusaine tire également profit de la mise en spectacle de l’ile (en bénéficiant de passerelles vers d’autres instances politiques : gouvernement ou parlement européen) et de sa transformation en caserne militaire générant des revenus divers (restaurateurs, hôteliers, etc.), une proposition s’affirme au fil des années, construire un hôpital sur l’ile, accessible à tou.te.s sans distinction de citoyenneté.

Comme chaque été, des embarcations parviennent quotidiennement à rejoindre l’ile depuis la Tunisie. Ses passagers sont arrêtées par les forces de l’ordre et conduites au sein du centre fermé qui peut accueillir jusqu’à 200 personnes (lit, repas, services divers) mais en compte actuellement plus de 800. Afin de prévenir tout risque de débordement, voire d’incendies comme cela a été plusieurs fois le cas dans le passé, la coopérative en charge de la gestion du centre, les autorités locales et les forces de l'ordre tolèrent la sortie discrète des occupant.e.s par un trou dans la clôture grillagée du centre.

Avec, d’une part, les arrivées spontanées et sans relâche de jeunes, de travailleurs expulsés d’Italie, de famille entière sur des zodiacs ou de petits bateaux de pêche partis de Tunisie, et d’autre part, les débarquements par les garde-côtes italiens et les navires humanitaires de ressortissants africains esseulés, maltraités en Libye, les conditions de l’accueil à Lampedusa reviennent à abandonner des individus déjà en souffrance dans un centre semi-fermé surpeuplé et isolé pour une durée inconnue. En exigeant la fermeture de l’Hotspot et la construction d’un hôpital, le comité spontané de Lampedusa demande que ces personnes secourues en mer soient directement acheminées en Sicile pour n’accueillir à Lampedusa que les cas nécessitant une prise en charge urgente en raison de leur état.

Si le référendum organisé par le comité spontané de Lampedusa n’a pas de valeur juridique et si pour certain.e.s le projet d’hôpital sur l’ile n’est pas justifié d’un point de vue économique, cette initiative mérite toutefois qu’on s’y attarde. D’une part, car elle bouleverse les lignes de clivage habituelles en réunissant des lampedusain.e.s qui ne partagent pas les mêmes formations et idées politiques. Pour cela, le comité spontané dépasse la sempiternelle dialectique contre ou pro migrant.e.s et le discours désincarné et élimé d’une ile hospitalière. Il tente d’ouvrir un espace de discussion sur la fin des lieux d'enfermement et la mise à disposition d'infrastructures ouvertes où l’on peut être dignement soigné.e et accompagné.e que l’on soit résident.e à Lampedusa ou de passage. De plus, cette revendication apparait comme une nécessité pour la communauté lampedusaine et les exilé.e.s afin de prévenir tout risque infectieux dans le contexte actuel. En effet, il n’y a pas de mesures de quarantaine au sein de l’ Hotspot et les tests sérologiques ne seraient pas effectués. Par ailleurs, qu’ils soient confinés dans un centre ou sur un navire, ces placements en milieu clos exposent les exilé.e.s à un risque sérieux et imminent de contamination.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le comité spontané de Lampedusa s’inscrit donc dans une démarche d’exercice local de la démocratie. Il réfléchit aux modes d’effectuation d’une politique sanitaire sur un territoire périphérique. Pour ce faire, il s’engage dans un débat plus large sur les libertés publiques en appelant la population à interroger les conditions d’accueil des exilé.e.s sur l’ile mais aussi la régularisation des traversées en Méditerranée et la fabrique de l’illégalité en Europe.