Agrandissement : Illustration 1

La Mission Libération

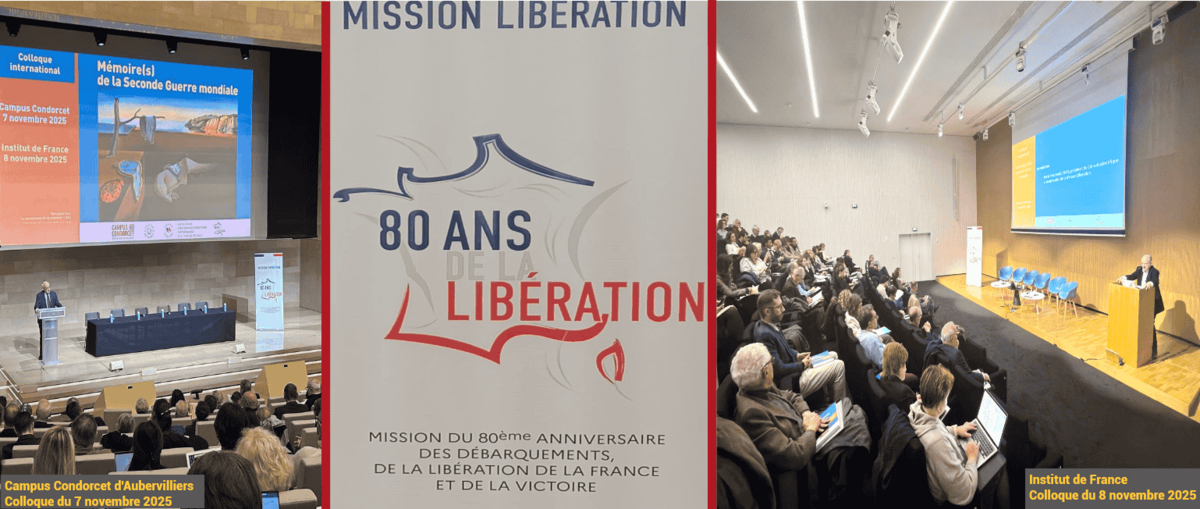

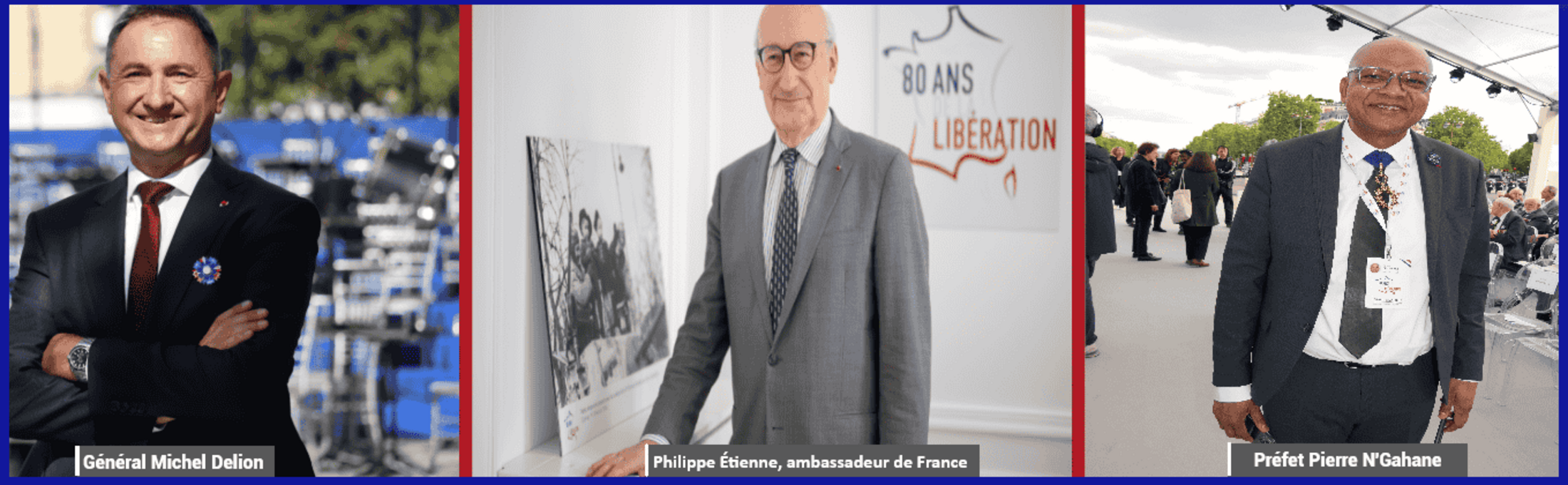

Les 7 et 8 novembre 2025, le Campus Condorcet, situé à Aubervilliers, et l'Institut de France, Paris, ont accueilli le colloque international "Mémoire(s) de la Seconde Guerre mondiale", point d'orgue d'un cycle mémoriel orchestré depuis l'automne 2023 par la Mission Libération. Créée sur décision présidentielle d'Emmanuel Macron, et pilotée par le ministère des Armées, cette structure interministérielle a mobilisé des moyens publics significatifs pour accompagner les commémorations du 80ᵉ anniversaire des débarquements et de la libération de la France. Présidée par Philippe Étienne, ancien ambassadeur aux États-Unis, la Mission a fédéré plus de 5 000 projets labellisés sur deux années, avec une mobilisation scolaire notable : 55 000 élèves impliqués dans 2000 initiatives pédagogiques.

Cette entreprise mémorielle s'inscrit dans une tradition française de coordination nationale des grandes commémorations, tout en innovant par son ampleur et sa dimension participative. Le général Michel Delion et le préfet Pierre N'Gahane ont dirigé opérationnellement une Mission dont l'ambition affichée était triple : honorer les derniers témoins, transmettre la mémoire aux nouvelles générations et innover dans les formes de commémoration. Cette approche soulève néanmoins des questions légitimes sur l'équilibre entre coordination nécessaire et risque de centralisation excessive du récit mémoriel. La mobilisation d'une dizaine de grandes entreprises mécènes et l'organisation de cérémonies diplomatiques accueillant plus de quarante chefs d'État témoignent de l'ampleur des enjeux symboliques, mais interrogent également sur l'articulation entre mémoire historique, diplomatie culturelle et intérêts économiques.

Le choix d'un Conseil scientifique et d'orientation présidé par Denis Peschanski, directeur de recherche émérite au CNRS, visait à garantir une légitimité académique à l'ensemble du dispositif. Composé d'une vingtaine d'historiens et chercheurs issus d'institutions françaises et internationales, ce conseil a supervisé les contenus historiques des cérémonies et initié trois colloques internationaux. Cette association entre pouvoir politique et expertise scientifique présente des avantages évidents en termes de moyens et de visibilité, tout en soulevant des interrogations classiques sur l'indépendance de la recherche face aux commandes institutionnelles. Les colloques organisés à Reims, au Sénat puis à l'Institut de France témoignent d'une volonté de rigueur académique, même si la question de la liberté totale des chercheurs dans le choix des thématiques et des approches reste posée.

L'ampleur budgétaire de cette opération mémorielle mériterait davantage de transparence. Si l'engagement de moyens publics pour la transmission de la mémoire se justifie pleinement, une communication plus détaillée sur les financements engagés permettrait d'en mesurer l'impact réel et d'alimenter le débat démocratique sur l'allocation des ressources publiques entre différentes priorités culturelles et éducatives. Les 3 000 projets associatifs soutenus par la Mission ont-ils bénéficié de financements pérennes ou principalement de reconnaissance symbolique ? Comment les collectivités territoriales ont-elles articulé leurs initiatives locales avec le dispositif national ? Ces questions, loin d'être secondaires, conditionnent l'évaluation de l'efficacité réelle du dispositif au-delà de sa dimension événementielle.

Entre pluralité des approches et cadrage institutionnel

La première journée du colloque, organisée le 7 novembre au Campus Condorcet, a déployé un programme ambitieux autour des "régimes mémoriels" nationaux et internationaux. Les organisateurs ont réuni une diversité appréciable de chercheurs français et étrangers, permettant une confrontation stimulante des approches nationales de la mémoire de guerre. Cette ouverture internationale constitue indéniablement un apport précieux, même si l'on peut s'interroger sur la représentativité réelle des différents courants historiographiques et sur la place accordée aux approches les plus critiques ou novatrices.

Les tables rondes consacrées aux mémoires françaises ont abordé la complexité du récit national, évoquant les mémoires résistante, coloniale et de la déportation. Cette reconnaissance de la pluralité mémorielle représente un progrès notable par rapport aux récits plus univoques d'autrefois. Toutefois, certains observateurs ont noté que les questions les plus politiquement sensibles semblaient traitées avec une certaine prudence : la collaboration économique des grandes entreprises, les continuités administratives entre Vichy et l'après-guerre, ou encore les violences coloniales de l'époque auraient peut-être mérité un développement plus approfondi. Comme l'a relevé un intervenant, "la mémoire reste une construction sujette aux tensions et réécritures", formule qui reconnaît honnêtement la dimension politique de toute entreprise mémorielle.

Les contributions de chercheurs étrangers, notamment allemands, polonais ou américains, ont enrichi considérablement les débats par leurs perspectives comparatives. Ces échanges internationaux servent certes un objectif diplomatique de construction d'une mémoire européenne partagée, mais ils permettent aussi de révéler les divergences persistantes dans les interprétations nationales du conflit. La tension entre recherche d'un récit commun et respect des spécificités mémorielles nationales traverse l'ensemble de ces travaux, reflétant des débats politiques et historiographiques légitimes qui mériteraient d'être explicités davantage.

L'après-midi consacré aux "nouvelles approches de la transmission" a valorisé les innovations numériques et les dispositifs immersifs, présentés comme des réponses nécessaires à la disparition des derniers témoins. Une doctorante a défendu cette évolution : "Numériser la mémoire, c'est ouvrir des nouvelles fenêtres sur le passé, pas le clore". Cette vision optimiste du numérique comme outil de démocratisation de l'accès à la mémoire mérite d'être considérée avec intérêt, tout en restant attentif aux risques potentiels : simplification excessive des récits historiques, spectacularisation de la mémoire, ou encore questions de gouvernance des plateformes numériques mémorielles. Le défi consiste à utiliser ces technologies pour enrichir la transmission sans transformer la mémoire historique en simple produit de consommation culturelle, équilibre délicat qui nécessite une vigilance collective continue.

Agrandissement : Illustration 2

Mémoires plurielles et engagement citoyen

La seconde journée à l'Institut de France, inaugurée par Xavier Darcos et Philippe Étienne, a concentré les débats sur les "mémoires partisanes" et les "mémoires de groupes". Philippe Étienne a rappelé la formule présidentielle selon laquelle "la mémoire n'est pas seulement ce que nous recevons, elle est aussi ce que nous transmettre", soulignant la dimension active de la transmission mémorielle. Cette perspective, qui insiste sur la responsabilité collective, ouvre des pistes intéressantes tout en posant la question des modalités concrètes de cette transmission : qui transmet, à qui, selon quelles formes et avec quels moyens ?

La table ronde sur les "mémoires partisanes et mémoires politiques" a abordé les usages politiques de la mémoire de guerre, sujet particulièrement sensible dans le contexte politique contemporain. Les discussions ont reconnu la persistance de clivages politiques dans l'interprétation de l'Occupation, de la Collaboration et de la Résistance. Cette reconnaissance constitue un pas important vers une approche plus nuancée de la mémoire, même si l'on peut regretter que les liens entre ces débats historiques et les enjeux politiques actuels n'aient pas été davantage explicités. Comment les différentes forces politiques contemporaines se réapproprient-elles sélectivement la mémoire résistante ? Dans quelle mesure les commémorations officielles reflètent-elles ou occultent-elles certaines dimensions de l'histoire ? Ces questions, esquissées, mais non résolues, mériteraient des approfondissements.

Les discussions sur les "mémoires de groupes" ont accordé une attention bienvenue aux expériences spécifiques des tirailleurs africains, des femmes de la Libération, des populations juives déportées et d'autres groupes longtemps marginalisés dans les récits officiels. Cette évolution vers une mémoire plus inclusive représente un progrès indéniable, fruit de décennies de mobilisations associatives et de travaux historiques. Toutefois, l'intégration de ces mémoires au récit national soulève des questions délicates : s'agit-il d'une véritable reconnaissance qui transforme le récit dominant, ou d'une simple addition de mémoires périphériques à un récit central inchangé ? Les descendants de tirailleurs sénégalais et les associations mémorielles continuent de porter des revendications concrètes qui dépassent la simple reconnaissance symbolique et touchent à l'égalité réelle de traitement.

La session consacrée à "Écrire, témoigner : la construction des mémoires" a permis à un historien de la déportation d'affirmer que "écrire, c'est revendiquer la vérité plurielle face au simplisme des récits figés". Cette déclaration souligne l'importance de préserver la complexité des expériences individuelles face aux tentations de simplification. Elle pose néanmoins la question des moyens concrets dont disposent les différents acteurs pour faire entendre leurs voix : tous n'ont pas un accès égal aux espaces de publication, aux financements de recherche ou aux dispositifs de valorisation. Un jeune lycéen invité a déclaré que "la mémoire est la porte d'entrée vers toutes nos questions", formule qui illustre bien le potentiel pédagogique de la mémoire tout en rappelant que l'accès à cette porte reste inégalement réparti.

Un héritage institutionnel

Au-delà de sa dimension événementielle, le colloque de novembre 2025 inaugure officiellement un dispositif pérenne de soutien à la recherche et à l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale. La Mission Libération a annoncé la préparation d'un Livre blanc qui dressera un état des lieux de la production scientifique et formulera des recommandations pour les politiques publiques. Cette initiative peut s'avérer précieuse si elle s'accompagne d'une réelle ouverture aux différents courants de recherche, y compris les approches critiques ou novatrices. Le risque existe néanmoins que ce document consacre principalement les orientations déjà dominantes plutôt que d'encourager véritablement la diversité des approches. La composition du comité de rédaction et les modalités de consultation de la communauté scientifique seront déterminantes pour l'utilité réelle de ce Livre blanc.

La création d'un fonds de bourses doctorales hébergé à la Fondation CNRS constitue une avancée positive pour le soutien aux jeunes chercheurs, dans un contexte de précarisation croissante de la recherche. Cette initiative mérite d'être saluée, tout en restant attentif aux critères de sélection des projets financés. Une transparence accrue sur les thématiques prioritaires et les processus d'évaluation permettrait d'éviter que ce dispositif ne favorise involontairement la reproduction des approches déjà dominantes au détriment de travaux plus novateurs ou critiques. L'équilibre entre orientation thématique justifiée et liberté académique nécessaire reste un défi classique de toute politique de financement de la recherche.

Le projet de numérisation des archives du Service historique de la Défense répond à un besoin réel de préservation et d'accessibilité des sources. Les bénéfices potentiels sont considérables : facilitation du travail des chercheurs, ouverture à des publics plus larges, développement de nouveaux outils de recherche. Toutefois, toute numérisation implique des choix qui ne sont jamais neutres : quels fonds prioriser ? Selon quels critères d'indexation ? Avec quelles modalités d'accès ? Une réflexion collective associant archivistes, chercheurs et citoyens sur ces enjeux techniques apparemment secondaires mais politiquement significatifs permettrait d'optimiser l'impact démocratique de ce projet.

La création de chaires de recherche junior en partenariat avec France universités et le ministère de l'Enseignement supérieur vise à pérenniser l'excellence française dans ce champ de recherche. Cette initiative s'inscrit dans un contexte universitaire difficile, marqué par la précarisation des jeunes chercheurs et la raréfaction des postes permanents. Elle peut donc contribuer positivement au renouvellement générationnel de la recherche. Néanmoins, l'intégration de ces postes dans un cadre institutionnel étroitement lié aux politiques publiques soulève des questions légitimes sur l'autonomie réelle dont disposeront les titulaires de ces chaires. Un archiviste présent au colloque a souligné la nécessité de "ne pas perdre le fil des mémoires", formule qui rappelle l'importance de préserver la diversité des approches et des objets de recherche face aux risques de normalisation institutionnelle.

Mémoire et démocratie

Le colloque s'est achevé sur des réflexions collectives autour de la fonction démocratique de la mémoire dans les sociétés contemporaines. Face aux défis actuels - montée des extrémismes, discours révisionnistes, fragilisation du lien civique - les participants ont souligné l'importance d'une transmission exigeante de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette mémoire constitue effectivement un outil pédagogique précieux pour former l'esprit critique et nourrir la compréhension des mécanismes démocratiques, à condition qu'elle ne se limite pas à un exercice commémoratif ritualisé mais s'accompagne d'une véritable réflexion sur les liens entre passé et présent.

L'approche défendue par les organisateurs repose sur le refus du récit simplificateur, la reconnaissance de la pluralité des expériences et l'intégration progressive de mémoires longtemps marginalisées. Ces orientations représentent des avancées significatives, fruits de décennies de travail historique et de mobilisations mémorielles. Elles ne suffisent cependant pas à résoudre toutes les tensions inhérentes au travail de mémoire : comment articuler reconnaissance de la diversité et construction d'un récit commun ? Comment honorer la complexité historique sans diluer les responsabilités ? Comment transmettre une mémoire vivante sans la fossiliser en exercice scolaire obligatoire ? Ces questions, abordées lors du colloque, nécessitent des débats continus plutôt que des réponses définitives.

Le colloque a souligné l'urgence d'investir dans les moyens dédiés à la recherche et à la pédagogie historique. Cette revendication apparaît justifiée au regard des besoins réels et des mutations technologiques et sociétales en cours. Elle se heurte toutefois à des contraintes budgétaires qui imposent des choix entre différentes priorités publiques. Le débat démocratique sur l'allocation des ressources entre mémoire, recherche fondamentale, éducation et autres politiques culturelles mérite d'être mené ouvertement, en dépassant les postures consensuelles pour examiner concrètement les arbitrages nécessaires. Une vigilance collective s'impose également pour que les financements supplémentaires ne se concentrent pas exclusivement sur les dimensions les plus visibles ou les moins controversées de la mémoire, au détriment de travaux plus exigeants ou dérangeants.

Les intervenants ont insisté sur le rôle de la mémoire comme "rempart contre les tentations autoritaires" et "fondement pour la paix et la liberté futures". Ces formules, quoique généreuses, gagneraient à être interrogées plus précisément : comment la mémoire de la Seconde Guerre mondiale peut-elle concrètement contribuer à prévenir les dérives autoritaires contemporaines ? Dans quelle mesure les commémorations officielles nourrissent-elles effectivement l'esprit critique ou risquent-elles parfois de produire un conformisme mémoriel ? Comment éviter que l'invocation de la Résistance ne serve à légitimer des politiques qui, dans d'autres contextes, pourraient être questionnées ? Ces interrogations, loin de diminuer l'importance de la transmission mémorielle, visent au contraire à en renforcer l'efficacité démocratique réelle.

Le colloque de novembre 2025 marque la fin d'un cycle commémoratif exceptionnel et l'ouverture d'une nouvelle étape dans le travail mémoriel collectif. Les initiatives pérennes annoncées - Livre blanc, bourses doctorales, numérisation, chaires de recherche - constituent des outils potentiellement précieux, dont l'impact dépendra largement des modalités concrètes de mise en œuvre et du degré de participation de l'ensemble des acteurs concernés. La véritable réussite de ce cycle mémoriel se mesurera moins à l'ampleur des cérémonies qu'à la capacité collective à maintenir vivant un débat historique exigeant, pluriel et véritablement ouvert, capable d'éclairer les enjeux démocratiques contemporains tout en respectant la complexité irréductible du passé. Ce chantier, par nature inachevé, requiert une vigilance démocratique continue et une attention particulière aux voix qui, aujourd'hui encore, peinent à se faire entendre dans l'espace public mémoriel.

Par Anne-Marie DWORACZEK-BENDOME, journaliste indépendante – 14 novembre 2025