Agrandissement : Illustration 1

L'effondrement d'un clan

Le 30 août 2023, l'histoire gabonaise bascule. Un putsch militaire, orchestré avec une précision chirurgicale par Brice Clotaire Oligui et ses frères d'armes, renverse le régime d'Ali Bongo Ondimba, mettant fin à plus d'un demi-siècle de domination familiale. Très rapidement, le récit se construit : un clan retranché, exploitant l'état de santé précaire du président victime d'un AVC survenu le 24 octobre 2018 à Riyad, aurait confisqué le pouvoir, manipulé les leviers de l'État et surtout, pillé les ressources publiques avec un cynisme inégalé.

C'est dans ce contexte que Sylvia Bongo Ondimba, Première dame d'alors, et son fils Noureddine Bongo Valentin, ex-coordinateur général des affaires présidentielles, émergent comme les incarnations d'un pouvoir parallèle, exercé sans mandat, sans limites et sans scrupules. Peu après le coup de force, ils sont interpellés. Leurs domiciles deviennent des scènes de saisie : valises de billets, documents compromettants, témoignages accablants. Les accusations sont vertigineuses : blanchiment de capitaux, corruption, détournement de fonds publics, recel, usage de faux, falsification de signature présidentielle, et même trouble des opérations électorales.

Dès lors, une partie de l'opinion publique espère un acte fondateur de rupture : celui d'un procès exemplaire, d'une justice équitable, mais implacable, qui solderait, devant le peuple, l'ère de prédation endémique imposée par la famille Bongo. Or, très vite, les apparences d'un redressement judiciaire se fissurent. Sous couvert de procédure, l'ombre des arrangements et des équilibres à préserver s'infiltre. Car Sylvia et Noureddine ne sont pas seulement des justiciables : ils sont les pièces centrales d'un échiquier que le nouveau pouvoir militaire n'ose pas bousculer trop violemment, de peur d'en faire vaciller l'équilibre.

Ainsi, sous des apparences de rigueur, une autre logique s'installe : celle du ménagement stratégique, de la gestion diplomatique d'un dossier explosif, où le droit peine à s'imposer face à la realpolitik.

Détention et isolement

Dans les jours suivant leur arrestation, Sylvia et Noureddine sont placés sous résidence surveillée, puis transférés à la prison centrale de Libreville. Leurs avocats dénoncent rapidement un traitement inhumain : isolement prolongé, refus d'accès aux soins, conditions de détention indignes. Le régime rejette ces allégations, affirmant que la loi est scrupuleusement respectée. Pourtant, le silence des autorités sur la procédure, combiné à l'absence de transparence dans les étapes judiciaires, jette le trouble.

Sylvia Bongo est officiellement inculpée le 28 septembre 2023 et transférée en détention le 12 octobre. Son fils Noureddine y est incarcéré dès les premiers jours, avec plusieurs collaborateurs influents. La machine judiciaire semble engagée, mais sans le souffle de clarté et de rigueur qu'exigerait une affaire d'une telle ampleur.

Simultanément, la communication du pouvoir demeure calculée, sélective. Les informations sont distillées au compte-goutte. Aucune audience publique, aucun rapport d'instruction accessible, aucun débat judiciaire ouvert. Le peuple est tenu à l'écart, prié d'accorder sa confiance à un système qui n'a pas encore regagné sa crédibilité. L'indignation s'essouffle dans l'attente interminable d'un procès qui ne vient pas. Entre-temps, ils seront transférés au sous-sol de la présidence de la République, à Libreville.

En janvier 2025, la justice française annonce l'ouverture d'une enquête sur d'éventuelles atteintes aux droits fondamentaux de Sylvia Bongo, en raison de sa double nationalité. Cette initiative extérieure relance brièvement l'intérêt médiatique, mais ne perce pas l'écran opaque entourant le traitement de l'affaire au Gabon.

Peu à peu, la narration officielle glisse de la sévérité à l'empathie. L'état de santé des détenus devient la justification centrale des décisions à venir. Le 9 mai 2025, après 19 mois de détention, Sylvia et Noureddine sont libérés et assignés à résidence dans leur villa familiale. Une libération dite "provisoire", mais aux allures de retrait définitif. Une issue qui, en apparence, respecte la légalité, mais qui marque l'abandon de toute volonté de rendre justice jusqu'au bout.

Agrandissement : Illustration 2

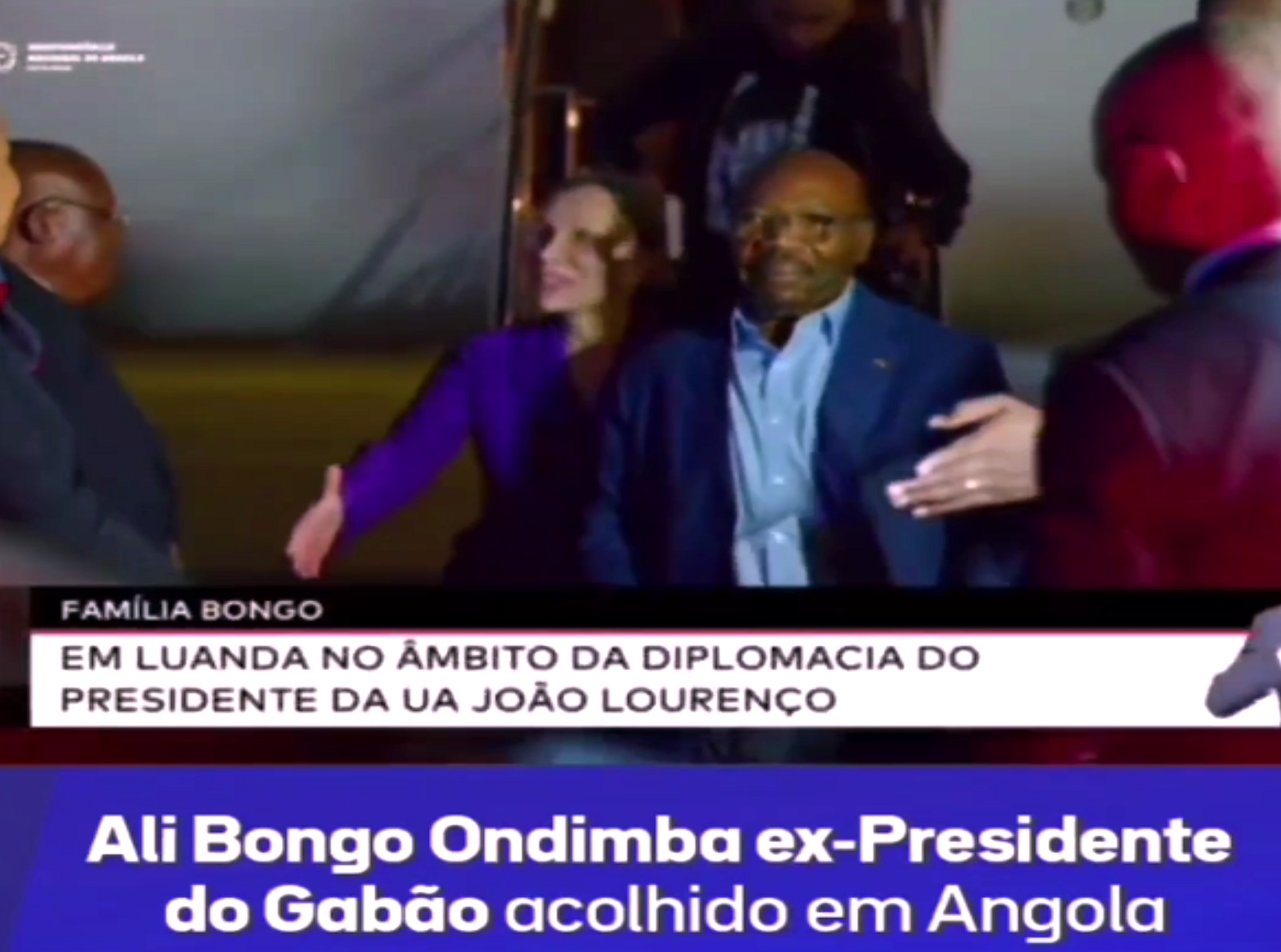

Une exfiltration diplomatique

Quelques jours plus tard, la surprise est totale. Dans la nuit du 15 au 16 mai 2025, Sylvia, Noureddine et Ali Bongo quittent discrètement le territoire gabonais. À bord d'un avion angolais, ils sont exfiltrés vers Luanda, dans une opération validée au sommet de l'État. Cette manœuvre, qui évoque davantage un sauvetage qu'un transfert médical, bouleverse les équilibres.

Officiellement, cette sortie est motivée par des raisons de santé, étayée par des certificats médicaux. Officieusement, elle s'inscrit dans le sillage direct de la visite du président angolais João Lourenço à Libreville, quelques jours auparavant. L'accord tacite semble évident : la diplomatie a parlé, la justice a cédé.

Ainsi, les promesses initiales de transparence et de reddition de comptes se heurtent à la logique des relations interétatiques, des calculs géopolitiques et des prérogatives non écrites du pouvoir. Les instances judiciaires gabonaises sont court-circuitées. Le peuple n'est informé qu'après coup. L'État de droit recule encore.

L'opération révèle une vérité amère : le système Bongo n'a pas été démantelé, il a été déplacé. Ses protagonistes majeurs ont été extraits non par contrainte, mais par faveur. Ils n'ont pas fui la justice, ils ont été accompagnés hors de sa portée. Et le message, en creux, est limpide : dans la République gabonaise, certains ne sont pas justiciables comme les autres. Il existe une hiérarchie parallèle du droit, où la gravité des actes cède face au poids des relations.

Dans une nation où des militants sont arrêtés pour des posts Facebook, la clémence accordée aux pilleurs d'État interroge violemment la cohérence du régime. La rupture tant annoncée avec l'ancien pouvoir s'est transformée en transition négociée, sans confrontation ni sanction.

Un peuple désabusé

La libération puis l'exfiltration de la famille Bongo, dans des conditions aussi opaques que confortables, constitue un affront à l'idée même de justice républicaine. La procédure est "en cours", répètent les autorités. Mais comment croire à la suite d'un procès lorsque les principaux mis en cause vivent désormais à l'étranger, dans un pays allié, sans assignation judiciaire concrète ?

La confiance populaire est profondément ébranlée. La transition, censée être une page blanche, porte à présent les stigmates des compromissions passées. Une large partie de la population, qui avait placé ses espoirs dans la rigueur des nouveaux maîtres du pays, observe avec résignation l'installation d'un nouveau statu quo : plus subtil, plus soigné, mais tout aussi verrouillé.

Tandis que les institutions judiciaires sont réduites au rôle d'accessoires symboliques, les décisions se prennent ailleurs, dans les hautes sphères de l'exécutif, selon des logiques étrangères à l'intérêt public. Le cas Bongo, au lieu d'être un acte de purification nationale, devient un précédent dangereux : celui d'une justice conditionnelle, suspendue aux alliances diplomatiques et aux intérêts d'État.

Dans cette atmosphère de duplicité, le respect de la loi devient une variable d'ajustement. L'impunité se métamorphose en stratégie de stabilité. En opérant cette sortie feutrée, les autorités ont peut-être éteint une tension politique immédiate. Mais elles ont aussi ravivé une colère sourde, une frustration populaire et une sensation d'injustice désormais enracinée.

Le procès de Sylvia et Noureddine Bongo reste théoriquement à venir. Mais en réalité, l'affaire a déjà connu son dénouement : non dans un tribunal, mais sur un tarmac, sous la protection d'un appareil étranger. Une justice évaporée dans la nuit, comme une promesse trahie.

Agrandissement : Illustration 3

20 mai 2025