La polémique autour de l'interdiction de sept métiers aux étrangers au Gabon masque une réalité plus profonde : cette mesure ne fait qu'actualiser un arrêté de 1991 jamais appliqué. Dans un secteur informel où 80 % des entreprises sont détenues par des étrangers, cette décision interroge sur les choix économiques du pays et la place accordée à ses propres citoyens.

Agrandissement : Illustration 1

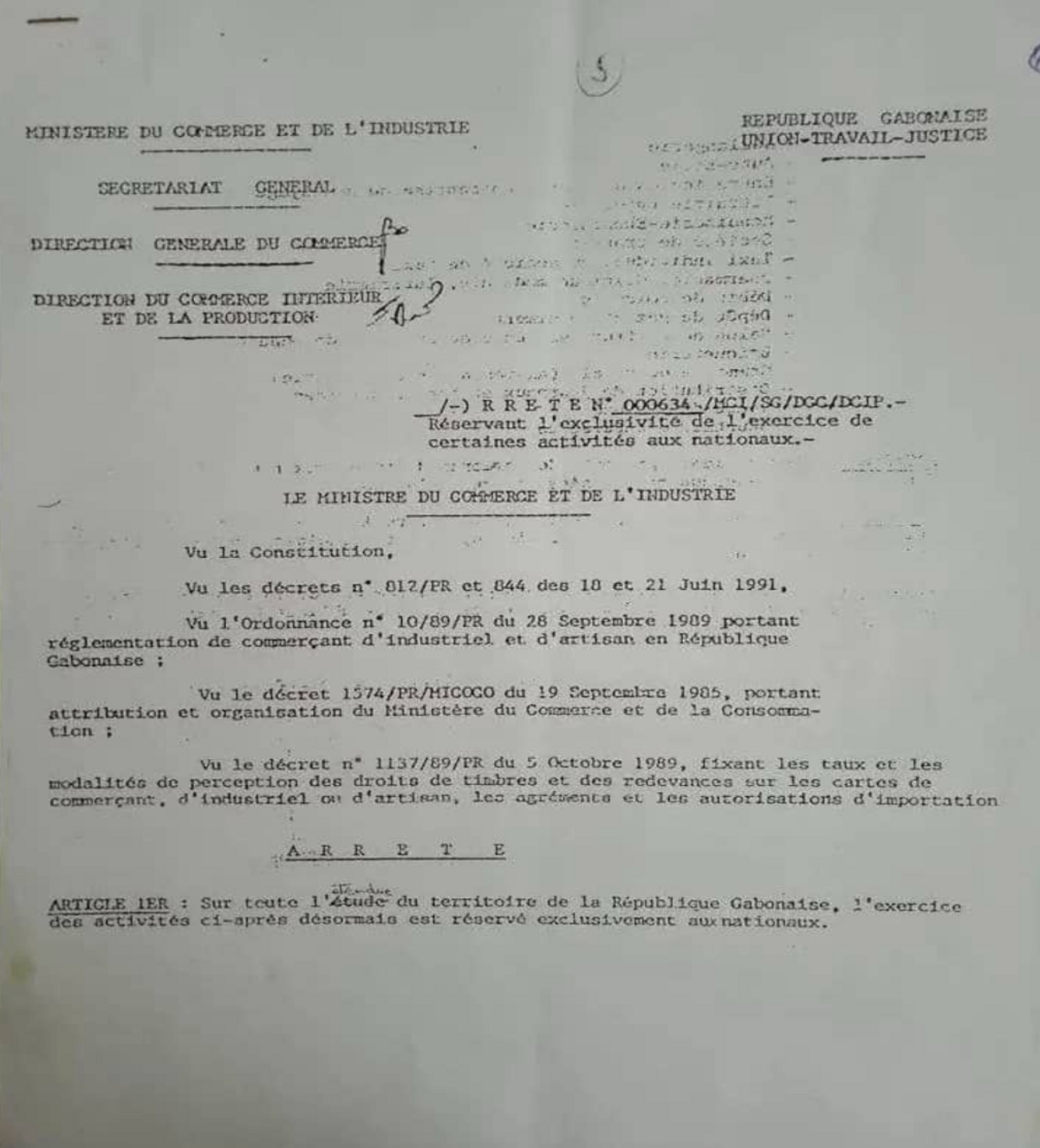

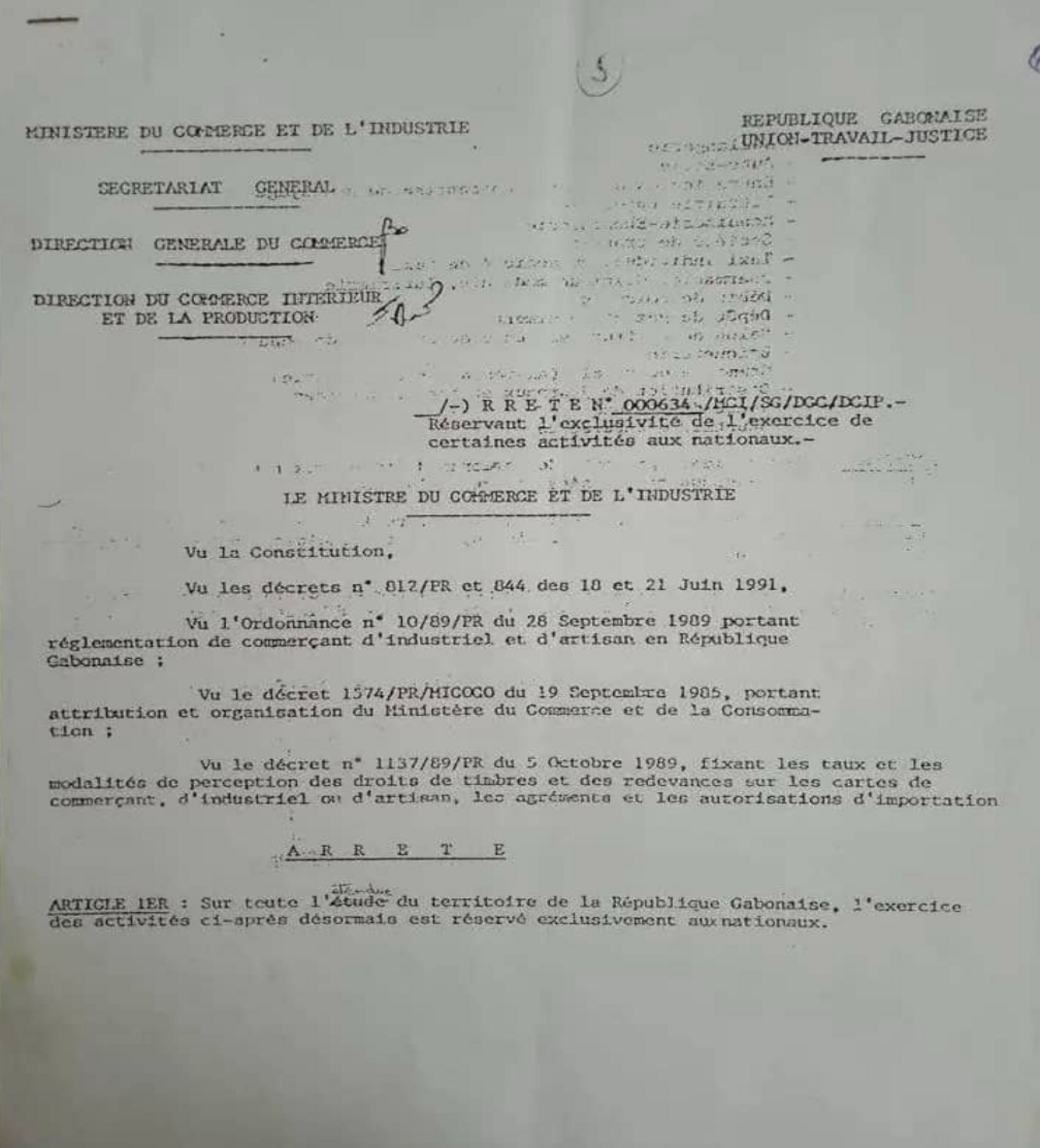

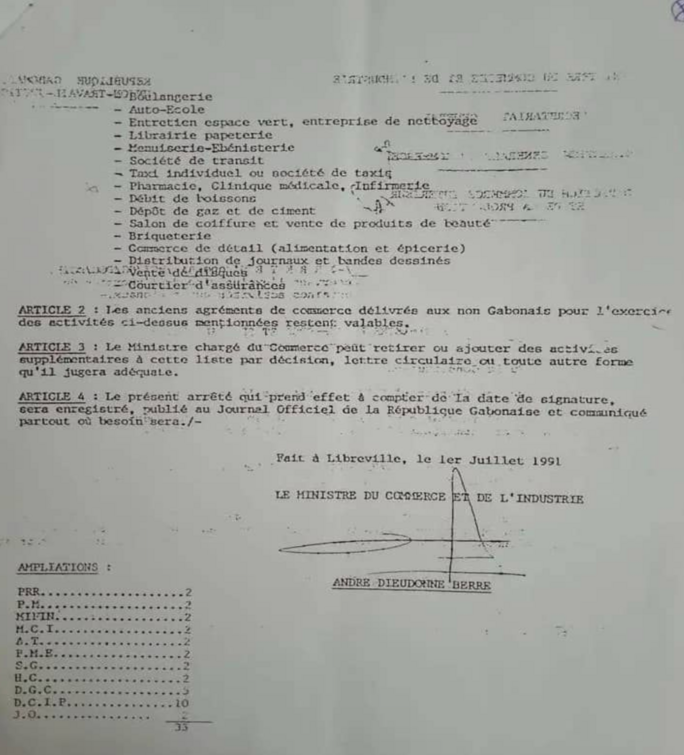

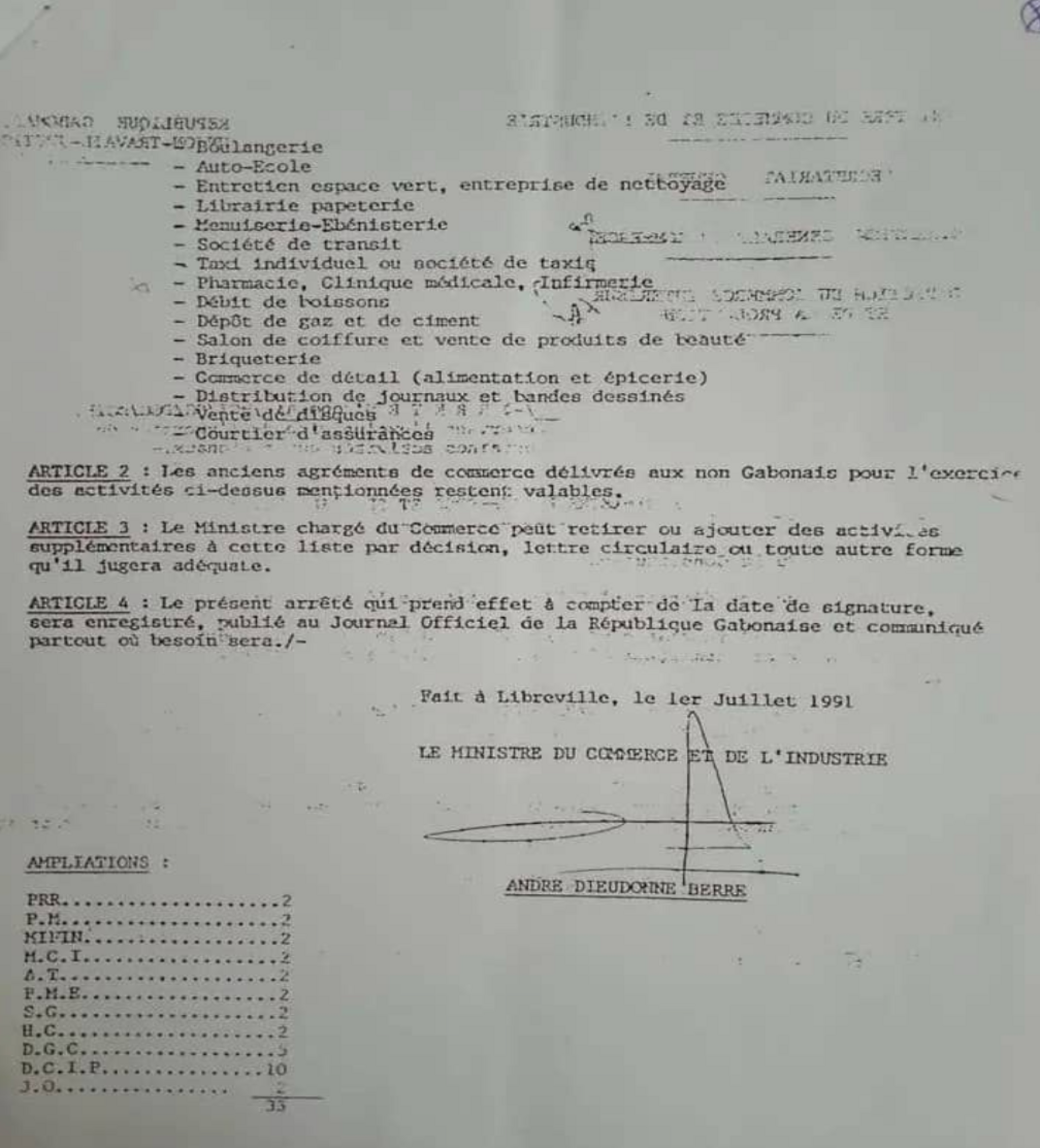

Le 12 août 2025, le Conseil des ministres gabonais a décidé de réserver sept métiers aux nationaux : vente ambulante, petite restauration, commerce de proximité, coiffure de rue, réparation de téléphones, transferts d'argent non agréés et orpaillage artisanal. Présentée par certains médias comme une "nouvelle interdiction", cette mesure constitue en réalité l'actualisation d'un arrêté du 1ᵉʳ juillet 1991, signé par le ministre André Dieudonné Berre, qui n'avait jamais été appliqué.

Cette confusion révèle un problème plus fondamental : l'ignorance collective des textes réglementaires existants et, surtout, trois décennies d'inaction politique qui ont permis l'installation d'un déséquilibre économique structurel.

Agrandissement : Illustration 2

Un secteur informel dominé par les étrangers

Les chiffres du recensement général des entreprises de 2023, publié par la Direction générale de la Statistique, sont éloquents : 62,9 % des entreprises gabonaises évoluent dans l'informel, et parmi elles, 80 % sont détenues par des étrangers contre seulement 20 % par les nationaux. Cette répartition illustre une dépossession économique progressive dans un secteur qui représente entre 35 et 41 % du PIB gabonais et génère annuellement 400 milliards de FCFA.

Au marché Mont-Bouët de Libreville, épicentre du commerce de proximité, cette réalité est visible : les étals sont majoritairement tenus par des ressortissants ouest-africains, principalement du Bénin, du Cameroun, du Mali, du Nigéria et de Guinée. "Les Gabonais sont devenus spectateurs de leur propre économie de proximité", observe un économiste de l'Université Omar Bongo.

Cette situation résulte d'une politique économique focalisée exclusivement sur la rente pétrolière, négligeant systématiquement l'accompagnement de l'entrepreneuriat local. L'élite dirigeante, enrichie par les contrats pétroliers, n'a jamais investi massivement dans la formation des jeunes entrepreneurs nationaux, créant un vide comblé par l'immigration économique.

L'enjeu des transferts financiers

Au-delà de la question de l'emploi, cette mesure soulève celle des flux financiers. Une part significative des revenus générés par ces activités informelles est rapatriée vers les pays d'origine des commerçants étrangers, selon une étude de la Banque des États de l'Afrique centrale. Ces transferts privent l'économie gabonaise de l'effet multiplicateur de ces investissements et contribuent au déficit de la balance des paiements.

Les commerçants étrangers, organisés en réseaux familiaux et ethniques solidaires, bénéficient d'un accès privilégié aux financements informels et aux réseaux d'approvisionnement transfrontaliers. Cette organisation leur confère un avantage concurrentiel face aux entrepreneurs gabonais, souvent isolés et sous-financés.

Une pratique internationale courante

Contrairement aux accusations de xénophobie, la réservation de certains métiers aux nationaux constitue une pratique répandue. En France, plus d'un million d'emplois du secteur privé restent difficilement accessibles aux étrangers non européens, et la quasi-totalité des métiers de la fonction publique est fermée aux non-nationaux.

Le Canada a récemment plafonné à 10 % la proportion de travailleurs étrangers temporaires dans les secteurs faiblement qualifiés. En Afrique, le Ghana réserve le petit commerce aux nationaux depuis 1969, la Zambie interdit formellement aux étrangers le commerce de détail, et l'Afrique du Sud applique des quotas dans de nombreux secteurs. La Tanzanie vient d'adopter en juillet 2025 une mesure similaire à celle du Gabon.

Ces exemples illustrent une tendance mondiale vers la préférence nationale, particulièrement dans les pays confrontés à un fort taux de chômage des jeunes.

Les défis de la mise en œuvre

La réussite de cette nationalisation dépendra de la qualité des mécanismes d'accompagnement mis en place. "L'interdiction pure et simple, sans formation ni financement adapté, risque de créer un vide préjudiciable", prévient un expert en développement économique local.

L'État gabonais doit impérativement déployer des programmes de formation accélérée, des mécanismes de microcrédit et un système de parrainage professionnel. Les exemples du Rwanda et de l'Éthiopie, qui ont réussi leurs transitions économiques grâce à des politiques volontaristes, peuvent servir d'inspiration.

Cette mesure ne doit pas dégénérer en discrimination, mais s'inscrire dans une logique d'équité. Les tensions sociales potentielles exigent un dialogue constructif avec les communautés étrangères, en proposant des alternatives comme l'association avec des partenaires gabonais.

Une question de souveraineté économique

Au-delà de la polémique, cette actualisation réglementaire pose une question fondamentale : celle de la souveraineté économique dans un pays riche en ressources naturelles, mais où une partie significative de l'économie de proximité échappe à ses propres citoyens.

La mesure s'inscrit dans un contexte de chômage endémique touchant particulièrement la jeunesse gabonaise et de frustration sociale croissante. Elle témoigne d'une volonté de rééquilibrage économique, mais sa réussite dépendra de la capacité de l'État à transformer cette décision politique en politique publique cohérente et inclusive.

L'enjeu n'est pas de stigmatiser les communautés étrangères qui contribuent à l'économie gabonaise, mais de créer les conditions d'une participation plus équitable des nationaux à la richesse de leur pays. Dans un secteur générant 400 milliards de FCFA annuellement, cet objectif mérite mieux qu'une polémique superficielle.

Par Anne-Marie DWORACZEK-BENDOME