Le Gabon importe 80 % de sa nourriture, pour environ 550 milliards de francs CFA annuels. Cette dépendance chronique pèse sur le pouvoir d'achat, malgré un ralentissement de l'inflation dans la CEMAC (4 % en mars 2025). Au premier trimestre 2025, les importations ont baissé de 11,4%, notamment sur les produits laitiers (-21,4 %), témoignant d'une volonté de substitution locale.

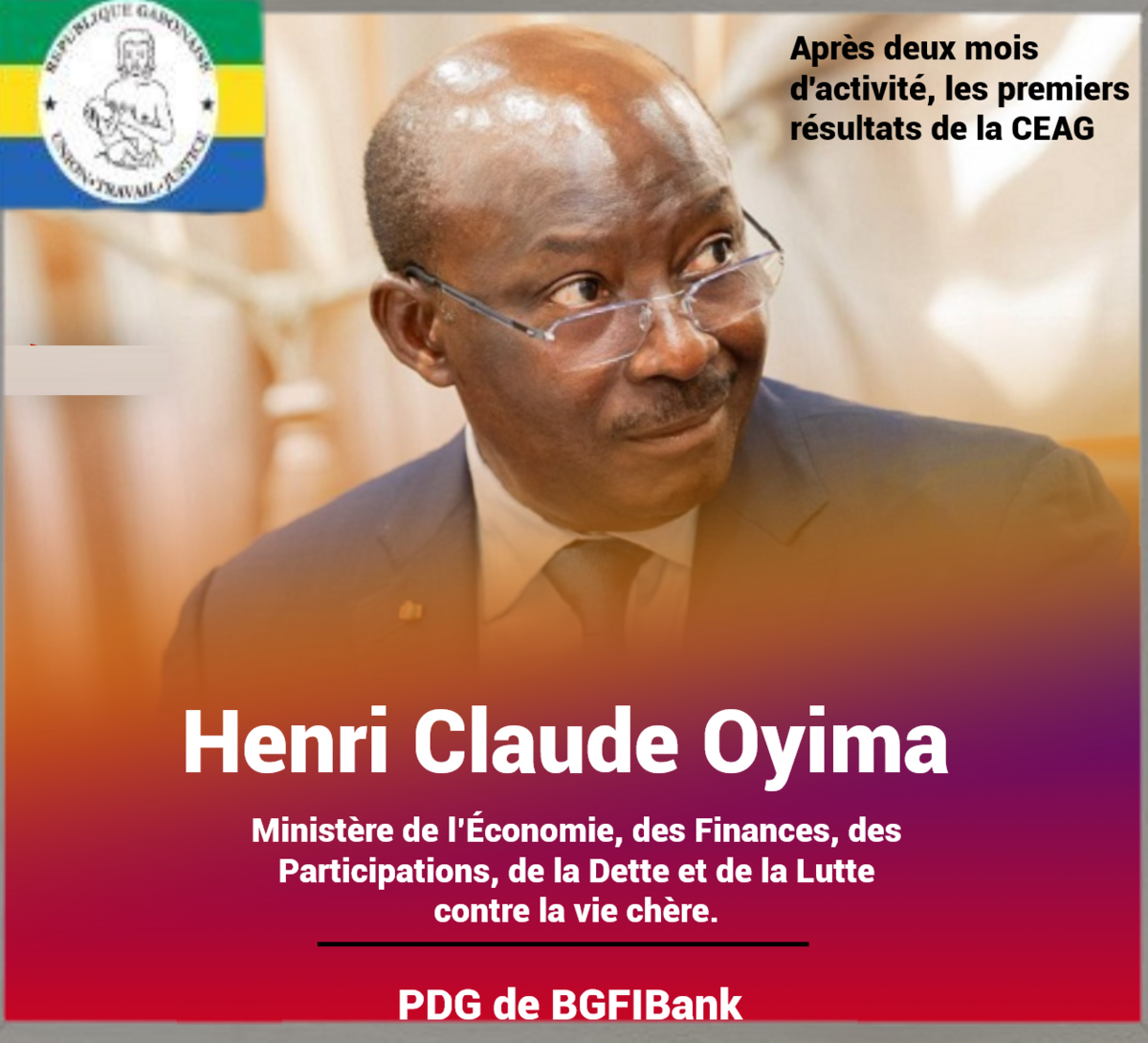

C'est dans ce contexte que la Centrale d'Achat du Gabon (CEAG), créée il y a deux mois, affiche déjà des économies de 30 à 50%. Le ministre d'État Henri Claude Oyima a vanté sur Gabon 1ère cette structure censée révolutionner la commande publique : centralisation, mutualisation, transparence. Le discours est rodé, les chiffres impressionnants.

Sauf qu'il manque un détail : la crédibilité. Car pendant qu'Oyima célèbre la CEAG, son gouvernement avoue que 93,25 % des marchés publics en 2025 ont été attribués par gré à gré, en violation flagrante du Code des marchés publics. Comment croire à une réforme quand la quasi-totalité des contrats échappent à la légalité ?

Agrandissement : Illustration 1

Des chiffres invérifiables

30 % d'économie sur le riz, 25 % sur l'huile, 20 % sur le sucre. Sur le papier, c'est magnifique. Dans la réalité, c'est invérifiable. Oyima se garde bien de préciser ses références : 30 % par rapport à quoi ? Aux tarifs gonflés artificiellement ? À une moyenne intégrant surfacturations scandaleuses et prix compétitifs ? Le ministre ne le dit pas. Il annonce, affirme, se félicite. Mais ne démontre rien.

Cette opacité n'est pas un oubli, c'est une méthode. Si les prix de référence étaient publiés, si les appels d'offres antérieurs documentés, si les contrats rendus publics, chacun pourrait vérifier ces économies miraculeuses. Or personne ne peut vérifier. Oyima devient juge et partie, garant politique et technique d'une réforme dont il contrôle l'évaluation.

Le paradoxe mortel

En mai 2025, l'État admet violer massivement le Code des marchés publics. En août, il crée la CEAG pour moraliser la commande publique. En octobre, il informe des économies spectaculaires. Comment croire aux vertus de la centralisation quand l'anarchie demeure la norme ?

La CEAG n'a pas vocation à réformer le système, mais à le rendre présentable. Les effets concrets sont promis pour janvier 2026. L'horizon recule au rythme où on s'en approche. Les Gabonais connaissent cette méthode, vécue sous Bongo et revécue sous Oligui. Pendant ce temps, le prix du riz ne baisse pas, le coût des soins reste prohibitif, les fournitures scolaires demeurent inaccessibles.

Partenaires privés : les habituels bénéficiaires

Le capital de la CEAG est détenu conjointement par l'État et des "partenaires stratégiques du secteur privé" dont les noms n'ont jamais été communiqués. Cette discrétion n'est pas fortuite : révéler leur identité risquerait de montrer que les mêmes réseaux captent toujours les mêmes opportunités.

Favoriser les producteurs locaux, clame la communication officielle. Mais lesquels ? Les petits agriculteurs qui peinent à écouler leurs récoltes ou les grosses structures contrôlées par les réseaux habituels ? Sans transparence sur les bénéficiaires réels, la CEAG risque de reproduire les travers qu'elle prétend combattre.

Les grands absents : les contrôles

Où sont les mécanismes d'audit censés renforcer discipline et transparence ? La Direction générale des marchés publics brille par son inefficacité, la Cour des comptes reste silencieuse, le Contrôle budgétaire laisse passer 93 % de marchés illégaux. Les institutions censées garantir la rigueur sont aux abonnés absents.

Réformer la commande publique implique de s'attaquer aux intérêts constitués, briser les réseaux clientélistes, sanctionner les responsables, publier tous les contrats. Cela suppose courage et intégrité. Or le régime Oligui a démontré son incapacité à rompre avec les pratiques héritées. Il protège les proches du pouvoir, maintient l'opacité, sanctionne les voix critiques, mais tolère les corrompus.

Une ambition déconnectée

"Si la tendance se confirmait, la CEAG pourrait devenir un modèle en Afrique centrale", espère la communication gouvernementale. Ce conditionnel trahit le doute. Car tant que les marchés publics violeront la loi sans conséquence, tant que les réseaux clientélistes conserveront leur emprise, aucune réforme ponctuelle ne transformera structurellement la dépense publique.

Pourquoi maintenant ?

Le peuple constate que la Transition n'a changé que les visages au sommet. Il faut donc communiquer, afficher des réformes. Peu importe qu'elles soient superficielles ou qu'elles coexistent avec les pratiques qu'elles prétendent éradiquer. La CEAG remplit cette fonction : elle permet de parler d'économies plutôt que de gabegie, de transparence plutôt que d'opacité. Elle détourne l'attention des 93% de marchés illégaux. Pendant qu'on discute de la CEAG, on ne discute plus des détournements massifs, des surfacturations systématiques, des milliards qui disparaissent sans traces.

Une réforme écran

On ne réforme pas un système corrompu avec une structure isolée. On ne moralise pas la dépense publique avec une vitrine. Tant que les marchés publics violeront la loi sans conséquence, tant que l'impunité régnera, tant que les institutions de contrôle resteront inopérantes, la CEAG demeurera ce qu'elle est : un artifice communicationnel destiné à masquer un système prédateur.

Le peuple gabonais exige plus qu'une vitrine. Il exige une refonte intégrale, une fin de l'impunité, une transparence absolue, des sanctions sans complaisance. Il exige une justice qui n'épargne pas les puissants.

En attendant, Henri Claude Oyima, cumulard, ministre d'État et patron de la BGFIBank, incarne cette schizophrénie institutionnelle qui n'émeut personne. Pendant ce silence complice, les Gabonais subissent la vie chère, et le régime perpétue, sous le vocable de "rupture", la continuité d'un système prédateur.

La vitrine est rutilante. L'arrière-boutique vend toujours la même marchandise.

Par Anne-Marie DWORACZEK-BENDOME – 24 octobre 2025