Podemos souffle sa première bougie à deux mois des élections électorales(2)

A deux mois des élections générales le parti espagnol Podemos est en ordre de bataille. Le deuxième volet de notre reportage s'attache aux débats internes et affrontements idéologiques qui font de la jeune formation de Pablo Iglesias une organisation plurielle...

Il n'est plus rare d'entendre en France et surtout dans les milieux militants un discours de plus en plus pessimiste et critique sur Podemos. Dérive centralisatrice, réformisme mou, illusion du « neuf » le parti jusqu'alors vu comme l'espoir d'un renouveau dans la gauche européenne commence à être boudé. La déclaration du leader Pablo Iglesias sur la situation grecque où l'esprit du « nous pouvons » (« podemos ») laisse place au « nous ne pouvons pas » (« no podemos ») n'a fait qu'aggraver cette tendance.

Or, lorsque l'on a été au contact de ce jeune parti créé en Janvier 2014 on retient avant tout le Podemos des assemblées de quartier, des « cercles » comme on les appelle. Ce Podemos héritier de l'esprit du « 15M », le mouvement des indignés espagnols du 15 Mai 2011, est porteur d'un espoir de changement politique pour tout un pays. On retient ce Podemos dont le pluriel annonce une diversité aussi bien verticale (diversité entre la base et la direction) qu'horizontale (diversité dans la base et dans la direction).

Parler d'expérience politique échouée semble sinon malveillant du moins précoce. Se positionner est alors très risqué, où voir un débat dans le cadre de la démocratie interne et où y voir une lutte interne rupturiste ? Il s'agit de faire la part des choses entre querelles de principes, débats internes et profondes ruptures.

La nébuleuse interne

La première difficulté lorsque l'on s'intéresse aux tensions internes à Podemos est celle de l'idée même d'un groupe « d'opposition ». Car, comme bien souvent, l'opposition n'est pas clairement organisée ni définie. On retrouvera tantôt des membres de Izquierda Anticapitalista (« Gauche Anticapitaliste », associée au NPA) très actifs dans les cercles, tantôt des membres de candidatures aux élections internes du parti ou bien encore des membres des assemblées du parti, les cercles.

Dans le jargon interne on distingue pourtant bien deux tendances. La tendance officielle, celle de Pablo Iglesias, que l'on appelle le « groupe promoteur » ou plus péjorativement la « cúpula ». Ou encore « Claro Que Podemos », nom donné lors des élections des statuts et du secrétaire du parti. La tendance concurrente est quant à elle soit appelée « IA » pour « Izquierda Anticapitalista », résumant l'opposition à cette organisation, soit appelée pour les plus septiques les « trotskystes », ces agitateurs connus pour leur tendance à la division. Malgré ce vocabulaire il n'existe pas clairement un groupe d'opposition interne. On parlerait alors davantage d'un courant d'oppositions, d'une nébuleuse de voix discordantes. Elle s'étendrait jusqu'en dehors même de l'organisation, jusqu'à ceux qui suivent, de loin, la progression du parti et la commentent.

Les cercles, nœuds de la discorde.

Allons-y alors par étape. C'est dans ces cercles de base que se forment les premières voix discordantes. Que ce soit sur les derniers propos tenus par un dirigeant à la télé, une décision interne, ou bien encore une revendication idéologique les cercles se transforment rapidement en lieu d'expression des frustrations individuelles vis-à-vis du parti. Il n'est pas rare à l'annonce d'un nouveau projet de la direction de voir des cercles rédiger et diffuser des communiqués affichant leur position sur le dit sujet. C'est le cas de ce communiqué d'Aragon concernant le fonctionnement des primaires pour les élections générales en Décembre prochain.

Quelque soit le cercle on y observe à peu de choses prêt le même constat à la fin de deux ou trois heures d'assemblée : « nous parlons de ça ici et maintenant mais il n'en ressortira rien : ce qui se passe dans les assemblées ne remonte pas, ça reste dans les assemblées » résume Carmen lors d'une assemblée du cercle de Las Letras (Madrid).

Au cœur des frustrations, le problème de communication interne est le premier soulevé. Il n'est pas rare que les cercles doivent suivre les médias pour savoir ce qu'il se passe à la direction de leur parti. Derniers informés, les cercles se sentent parfois relégués au rôle de commentateurs de l'actualité, sans aucun pouvoir de prise de décision.

Un désaccord structurel

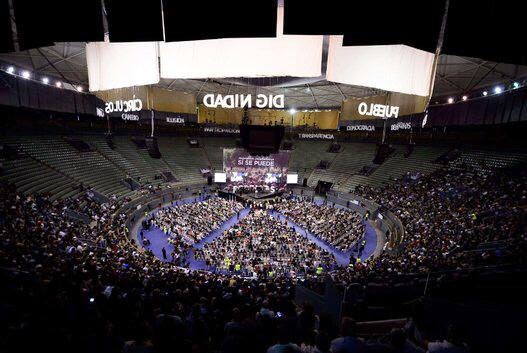

On en arrive alors à un sujet qui n'a pas fini de faire couler de l'encre : la question de la structure du parti et de son modèle de prise de décision. Cela fait maintenant un an que la formation a voté ses statuts politiques lors de l'Assemblée Citoyenne de Vistalegre (Madrid). De toute part de l'Etat espagnol des membres de cercles ont rédigé des textes éthique, politique et organisationnel. L'enthousiasme et l'espoir étaient importants : chacun avait le sentiment de participer à l'édification d'un mouvement au genre nouveau. A la suite de deux longues journées de présentation des différents projets, les textes de l'équipe de Pablo Iglesias sont sortis vainqueurs de cette Assemblée Citoyenne avec 88,6 % des voix, suivis par le projet concurrent de Pablo Echenique.

Que propose alors le projet voté par l'écrasante majorité du mouvement ? On y découvre un parti à la structure assez traditionnelle dirigé par un secrétaire général, Pablo Iglesias, et son équipe le « Conseil de coordination ». A côté de ce pouvoir exécutif on retrouve le « Conseil Citoyen » et ses 80 membres élus, le parlement du parti. Et enfin la Commission de Garantie et démocratie, l'organe juridique interne. Toute cette organisation redescend de façon pyramidale jusqu'à l'unité de base du parti, le cercle. Et c'est là que les choses se compliquent. Selon le texte organisationnel le cercle « est l'outil avec lequel Podemos promeut la participation, le débat et la relation active avec la société. ». A ceux qui espéraient voir dans Podemos un parti Bolchévique 2.0, les cercles sont écartés de tout le processus de prise de décision. Soviets sans pouvoir, les cercles manquent de substance politique.

Derrière ce choix de la direction il s'agit d'une question idéologique. L'idée serait de constituer une sorte de militantisme discount : sans engagement ni carte, sans non plus d'obligation de participation active. « Tous les membres de Podemos possèdent les mêmes droits et obligations à l'intérieur comme à l'extérieur des cercles et tous pourront participer avec un droit à la parole et au vote lors de l'Assemblée Citoyenne » peut-on lire dans le texte organisationnel. Un simple inscrit sur internet a autant de pouvoir qu'un membre actif d'un cercle. Par là on cherche à garantir un mouvement plus ample que seulement d'activistes. Et ce, au risque de déposséder ces cercles de tout pouvoir de décision. Ironie de la politique, Podemos se retrouve alors avec une structure aussi peu démocratique que les partis traditionnels.

Autre revers, si par cette mesure le parti s'assure un corps de membres plus ample et plus représentatif de la société – et non seulement un corps de militants très actifs – ce modèle peut conduire à des mécanismes de populisme interne ou d'un certain bonapartisme à l'intérieur du mouvement.

Plébiscite ou démocratie participative ?

On arrive là au troisième volet de discorde dans le jeune parti espagnol : les systèmes de votation interne. Pour comprendre ce problème il faut remonter à l'Assemblée Citoyenne de Vistalegre. Quelques jours avant le vote Pablo Iglesias annonce aux membres de Podemos qu' il quittera la direction du mouvement en cas de victoire d'un autre projet que le sien pour le statut du parti. A moins d'un an d'existence le parti se voit menacé de perdre sa tête médiatique et politique. Transformé en plébiscite à la Bonaparte le résultat ne se fait pas attendre, son projet est voté à 88,6 %. A cette annonce s'ajoute un système de votation en « planche » où l'électeur ne peut pas combiner des textes de différentes listes mais doit choisir les trois textes de statuts (éthique, politique, organisationnel) dans un même groupe. Votation en « tout ou rien », la pluralité interne en prend un coup.

La victoire électorale est alors évidente mais elle laisse un goût amère à tous ceux qui ont, des mois durant, travaillés à l'élaboration de textes. Depuis lors, chaque élection interne voit se déterrer la hache de guerre. En l'absence d'une figure d'opposition aussi charismatique que celle de Pablo Iglesias, ce système de votation a vu gagné les listes officielles à chaque élection interne. Lorsque l'on parle de dérive centralisatrice dans Podemos c'est le cas de Vistalegre qui revient dans toutes les bouches.

Le retour des indignés

Petit retour en arrière, nous sommes le 15 Mai 2011 et l'Espagne se réveille avec ses places publiques occupées par des milliers de jeunes scandant : « No, no nos representan » (« Non, ils ne nous représentent pas »). Ils sont jeunes ou moins jeunes et rejettent en bloc le système politique, les institutions et les partis.

Quatre ans plus tard, la démocratie participative est toujours au centre du débat. Pour Tania González, eurodéputée et membre du comité exécutif de Podemos le système de votation « permet à chacun de pouvoir se présenter à toutes les élections et d'y voter sans entraves. Toutes les candidatures de Podemos connaissent auparavant des primaires, ce n'est pas le cas des partis traditionnels ».

Pour l'opposition le problème n'est pas là, il s'agit d'aller plus loin. On retrouve la même idée que lors du 15M : la démocratie ne signifie pas seulement droit de vote, elle n'est pas un phénomène négatif – l'absence d'obstacles au vote – mais un phénomène actif, à construire. Il s'agit de construire un système pluraliste et non pas seulement de lui laisser la porte ouverte.

Le dernier jeu de Podemos ?

Les tensions internes à Podemos dressent un bien sombre bilan de la réalité du mouvement. Attention pourtant à ne pas noircir le tableau inutilement et à ne pas se conforter dans les discours de toujours rejetant ainsi toute nouvelle expérience, toute tentative de changement de méthode dans la gauche européenne.

Il serait trop facile en effet de sonner la mort de Podemos, tous les dés ne sont pas encore jetés. Malgré tout l'opposition reste dans l'organisation et continue de faire entendre sa voix en défendant une autre vision de ce que doit être Podemos. Parler de fin de Podemos serait nier l'existence et la force que peut avoir l'opposition, la base principalement, dans le parti.

Trop facile également de crier à la trahison du projet du 15M. Tout d'abord parce que Podemos est un projet en construction. Même si le cadre général du parti est déjà fixé, l'organisation sort tout juste du temps bureaucratique. Une mise à l'épreuve est encore nécessaire.

D'autre part, la direction elle-même est traversée par des courants différents. C'est au nom de la défense du projet du 15M et d'une reconnaissance des cercles que Juan Carlos Monedero, l'ex numéro deux du parti, a démissionné en avril dernier. D'autres encore restent pour développer les mécanismes de propositions populaires, avec 30 % de voix un cercle peut présenter une mesure en référendum interne.

Et enfin, à ces pressions internes ajoutons un facteur plus général : la pression sociale et économique. Loin de toute considération idéologique ou philosophique, la réalité économique et sociale espagnole est un facteur déterminant dans le rapport de force interne à Podemos. Dans un pays qui voit la moitié de sa jeunesse au chômage c'est l'indignation sociale qui reste le facteur du changement. Le politologue catalan, Manuel Castells, résume la situation : « ce type de mouvements a un problème majeur, ils ne peuvent qu'être bons sinon ils n'existent plus. Car ils ne vivent que de la confiance et de l'espoir qu'ils ont généré ». Cet « esprit 15M », cette indignation sociale et politique est encore le garde-fou du parti.

Il reste encore beaucoup à faire pour que ces luttes internes deviennent les éléments d'une démocratie interne, moteur d'une dynamique constructive et non pas facteur de rupture et de division. Les élections générales en décembre prochain sonnent comme la dernière chance pour le pari électoraliste de Pablo Iglesias. Lors de l'université d'été du mouvement le numéro deux et idéologue du parti - Íñigo Errejón - a caractérisé ce pari politique « Après les élections générales Podemos doit passer de la machine de guerre électorale au mouvement populaire». Le mouvement devrait alors entrer dans une phase post-électoraliste s'attachant à un travail davantage culturel et social : «produire des mythes, des horizons et des tâches ».

Face à cette promesse de la direction la pression interne et la réalité sociale sont sans doute les deux derniers recours afin d'inscrire l'exigence démocratique dans l'agenda de ce qui forme pour l'instant la « cúpula » de Podemos.