Alors que Jean Luc Mélenchon s’est exprimé le 5 juillet dernier pour notamment proposer la tenue, en septembre, d’une « une grande marche contre la vie chère » ; 13 organisations syndicales et de la jeunesse ont pris position mi-juillet pour affirmer « que le sujet prioritaire doit être l’augmentation des salaires, des retraites et pensions, des minima sociaux et des bourses d’études »[1] l’Union Syndicale Solidaire et la CGT ayant pour leur part déjà annoncé une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 29 septembre[2], une journée d’action dans les secteurs de la santé est quant à elle prévue le 22 septembre.

L’intérêt est grand pour notre camp social de préparer cette rentrée en évitant de s’adonner aux sempiternels débats dont nous avons le secret (dénonciation des journées « saute-mouton », opposition entre journées de grève en semaine et mobilisation du week-end, vision concurrentielle des initiatives de mobilisation etc.) pour nous appuyer au contraire sur l’addition des forces et l’état réel des luttes et mobilisations dans les entreprises.

Deux études récentes[3] de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES[4]) publiées le 12 juillet peuvent y aider en revenant sur les thèmes de la négociation collective d'entreprise et des instances de représentation des salariés dans les entreprises en 2020. J’y ai consacré plusieurs tweets ces derniers jours (@smith51_a) prolongés par le présent billet.

Nous connaissions, pour les vivre et les voir dans les entreprises, les effets désastreux pour les salariés des « Ordonnances travail » du premier quinquennat d’Emmanuel Macron et notamment la création des Comité Sociaux d’Entreprise (CSE) -et demain des Comité Sociaux d’Administration (CSA) leur pendant dans la fonction publique- s’accompagnant d’une réduction du nombre de représentants du personnel amplifiée par la suppression des Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

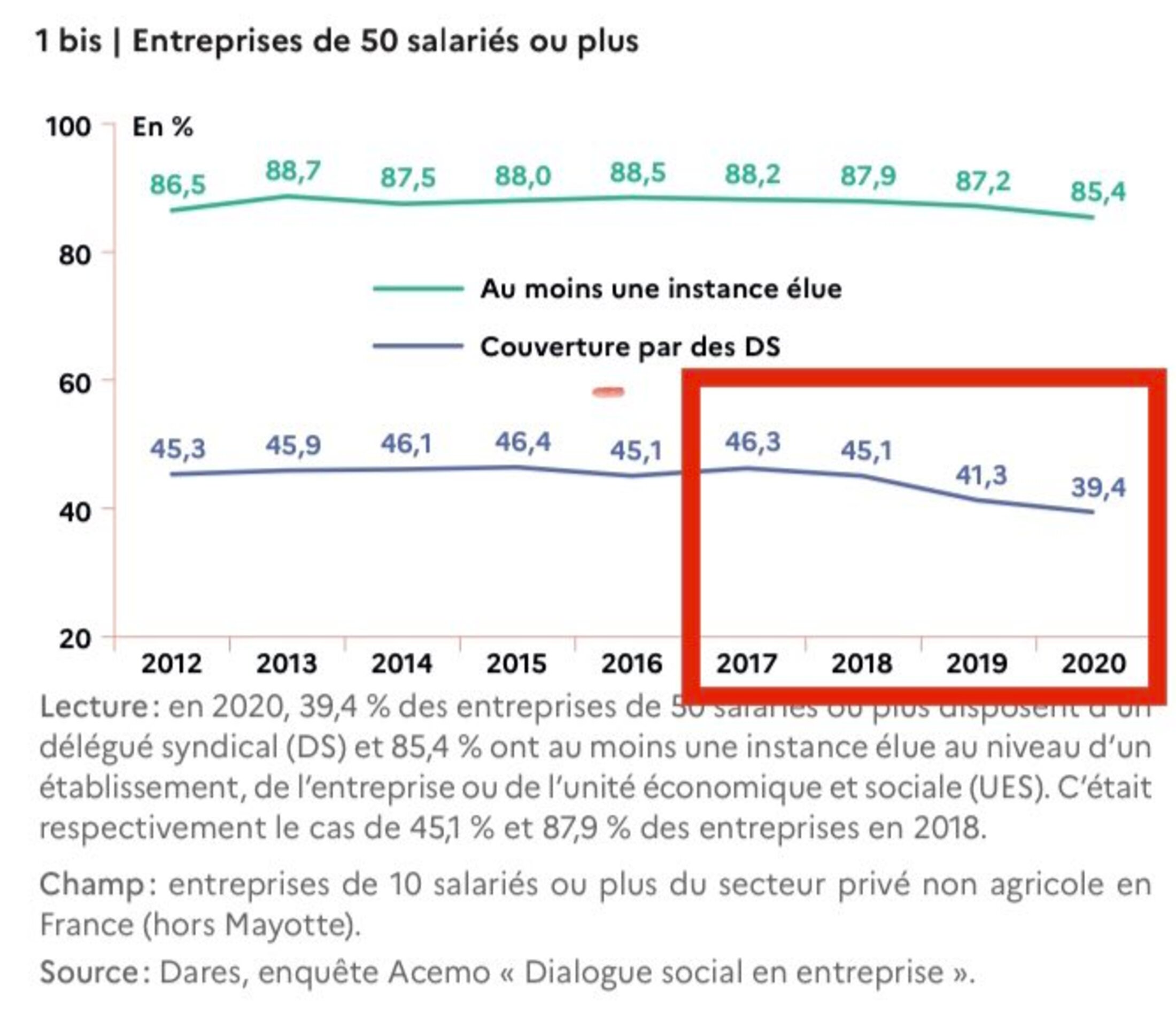

Ce que nous découvrons à travers l’étude de la DARES sur les instances de représentation du personnel dans les entreprises, c’est que les « Ordonnances travail » attaquent profondément l’existence même d’une représentation du personnel au sein des entreprises. Ainsi le taux de couverture des entreprises par au moins une instance représentative du personnel est en recul de 2,6% entre 2018 et 2020 dans les entreprises de 10 salariés et plus et de 2,5% sur la même période dans les entreprises de 50 salariés et plus

Ce mouvement de recul est corrélé à un autre : le taux de présence d’un délégué syndical dans les entreprises de 50 salariés et plus qui chute de 6,9% entre 2017 et 2020.

Agrandissement : Illustration 1

Il en va de même pour les questions de Santé de Sécurité et de Conditions de travail où le taux d’entreprises disposant d’une instance dédiée à ces questions est passé de 53,1 % en 2018 à 21 % en 2020. C’est ici l’effet direct de la suppression des CHSCT dans les entreprises entre 50 et 299 salariés qui est rapporté.

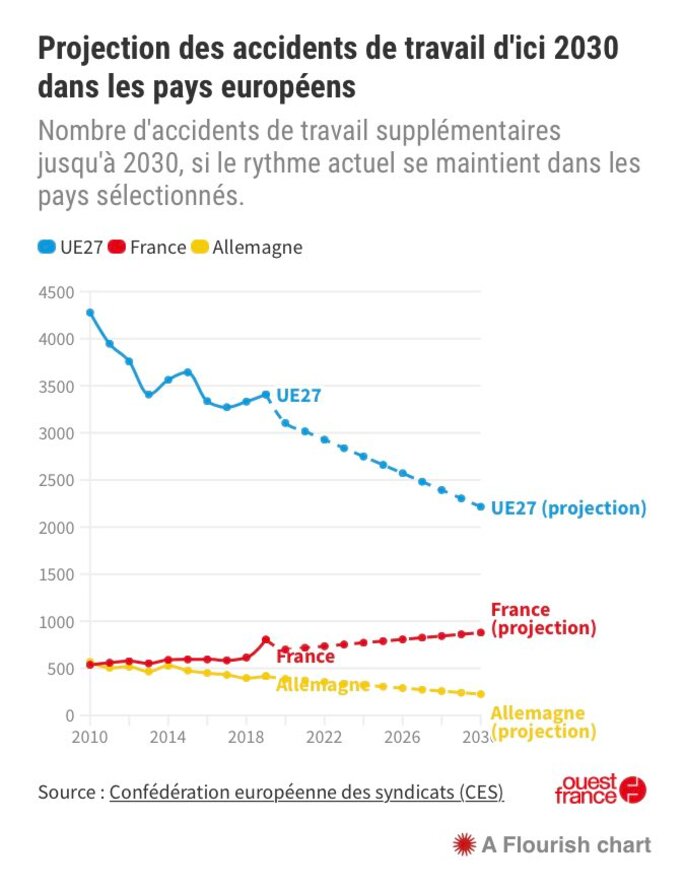

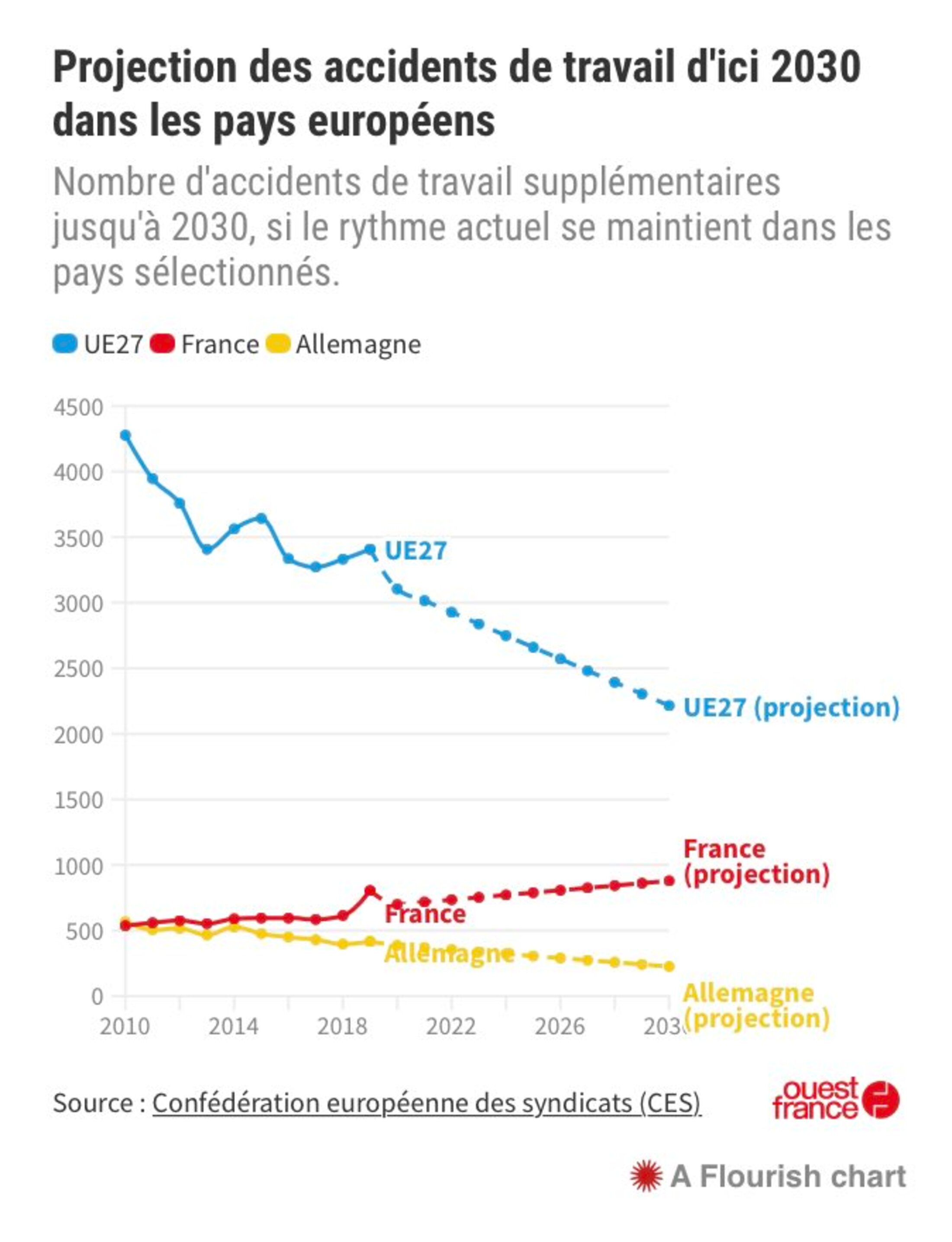

Dans le même temps (faut-il y voir une conséquence de ces politiques ?) la France se retrouve en pole position en Europe pour les accidents mortels du travail et les accidents du travail non-mortels (https://www.dna.fr/social/2022/07/28/la-france-plus-mauvais-eleve-europeen-des-accidents-du-travail )

Et dans ce contexte la trajectoire des accidents du travail en France à échéance 2030 est tristement claire comme le montre la projection ci-dessous reprise de la Confédération Européenne des Syndicats (CES)

Agrandissement : Illustration 2

La confirmation que les « Ordonnances travail » constituent une attaque en règle, massive et touchant structurellement aux conditions d’organisation et de travail du salariat dans les entreprises n’est malheureusement pas une surprise.

Cette attaque nous dit combien s’éloigne le préambule de la Constitution de 1946 qui affirme pourtant que « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. » et combien nos luttes se doivent d’articuler satisfaction des revendications immédiates (sur les hausses de salaire, le refus de la retraite à 65 ans, le droit à la sécurité au travail…) ET organisation méthodique sur nos lieux de travail pour re-construire des cadres d’organisation et d’intervention.

Si nous sommes malheureusement encore loin de la conquête de nouveaux droits et d’une nouvelle démocratie au travail telle que la portait, par exemple, le programme de l’Union Populaire lors de la dernière élection présidentielle[5] ; la seconde étude de la DARES sur la négociation collective d'entreprise nous permet d’espérer.

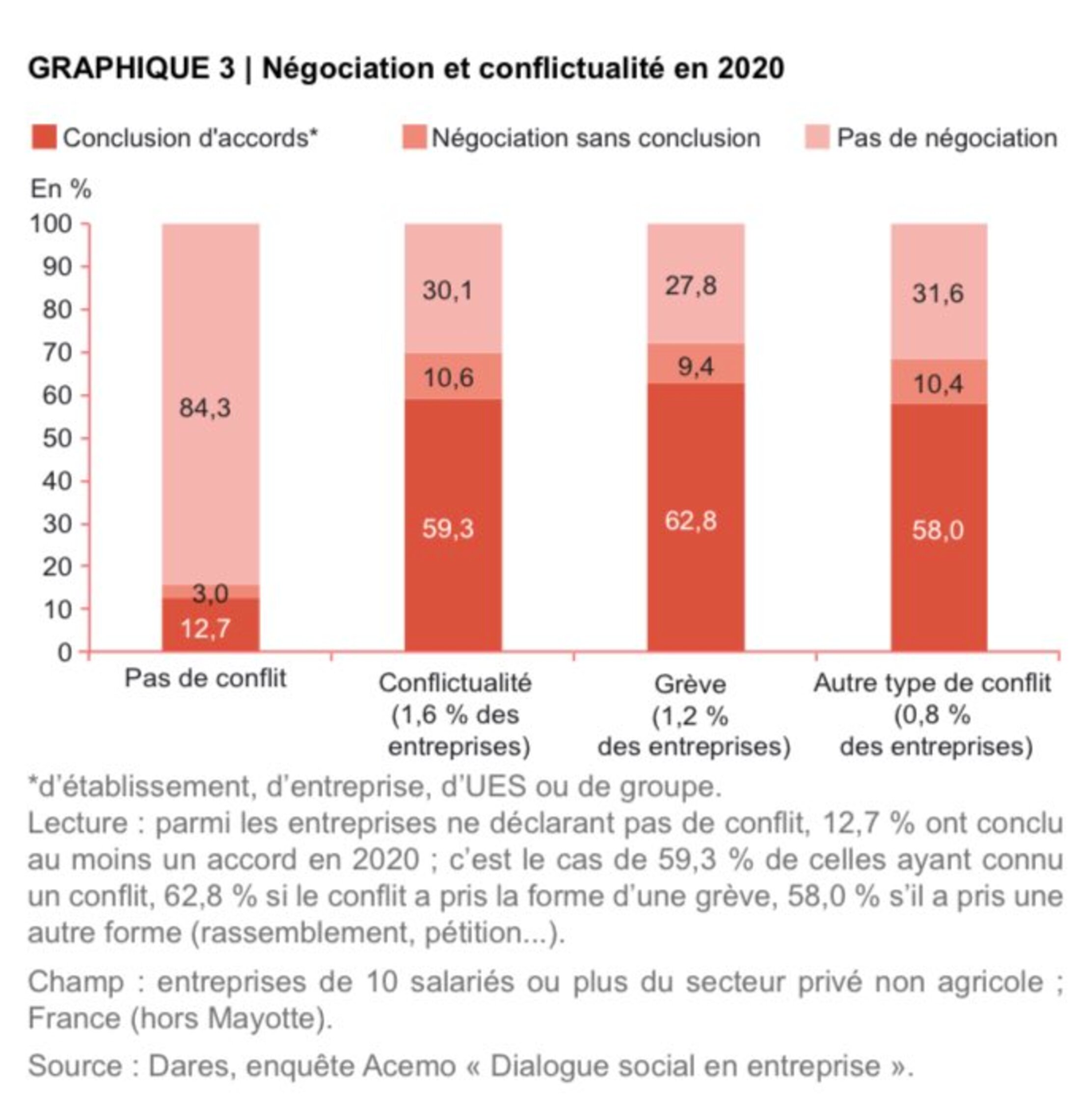

Une première lecture rapporte le repli de la négociation (-0,6 par rapport à 2019) et la diminution du nombre d’accord conclus « à froid ». Mais dans le même temps l’étude souligne qu’en 2020, 70,0 % des entreprises ayant connu au moins un conflit du travail (comme une grève) ont engagé des négociations avec les salariés et leurs syndicats contre seulement 15,7 % des entreprises n’en ayant pas connu.

C’est dire que dans ce contexte de reculs sociaux, c’est plus que jamais le rapport de force, construit établissement par établissement, qui permet aujourd’hui des avancées sociales.

Mieux encore c’est la grève qui permet la conclusion d’accord, ainsi 62,8% des entreprises ayant connu une grève ont conclu au moins un accord en 2020 contre 12,7% de celles n’en ayant connu aucune !

Agrandissement : Illustration 3

Encore et toujours c’est la démonstration que les luttes sociales font avancer les droits sociaux !

Les travailleurs et leurs organisations syndicales le vivent au quotidien et nombreux sont les collègues Inspectrices et Inspecteurs du travail à avoir constaté sur le terrain à la fois un retour en force des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) dans les entreprises ces derniers mois et la multiplication de conflits sociaux larvés ou ouverts notamment sur la question des salaires et du « pouvoir d’achat ».

Dans cette bataille les salariés et leurs organisations auront besoins d’appui solides et de relais pour porter leurs revendications.

C’est peu dire qu’ils ne pourront guère compter sur les services de l’Etat (ou ceux privés chargés d’une mission de service public). En effet les différents services de prévention sont exsangues (médecine du travail, services de prévention de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail CARSAT et de la Mutualité Sociale Agricole MSA sans parler de la situation de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail ANACT et ARACT).

L’Inspection du travail quant à elle est dans un état d’insalubrité absolue avec seulement 1700 inspectrices et Inspecteurs du travail affectés au contrôle de plus de 3,8 millions d’entreprises occupant plus de 20 millions de salariés (alors qu’il faudrait selon la CGT[6], première organisation du Ministère du travail, à minima 4000 agents), ou encore 420 agents seulement pour renseigner les usagers en droit du travail, où encore 150 agents seulement pour contrôler 80 000 organismes de formation !

C’est peut-être dans l’expérimentation d’une nouvelle relation avec les organisations politiques et plus certainement encore avec l’intergroupe de la NUPES fort de ses 151 députés que pourront se conforter ces relais et appuis solides pour qu’après-demain, enfin nous puissions affirmer que « Citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l'être aussi dans leur entreprise. »[7]

[1] https://www.cgt.fr/comm-de-presse/la-preservation-du-pouvoir-dachat-necessite-un-meilleur-partage-de-la-richesse

[2] https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/communiques/communique-commun-cgt-et-union-syndicale-solidaires-appel-a-la-greve-le-29-septembre/

[3] https://dares.travail-emploi.gouv.fr/

[4] direction du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion qui produit des analyses, des études et des statistiques sur les thèmes du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

[5] https://melenchon2022.fr/livrets-thematiques/droit-du-travail-et-uberisation/

[6] https://cgt-tefp.fr/

[7]« Les droits des travailleurs », rapport de Jean Auroux, Ministre du Travail, au Président de la République et au Premier ministre, septembre 1981 Septembre 198 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/271626.pdf