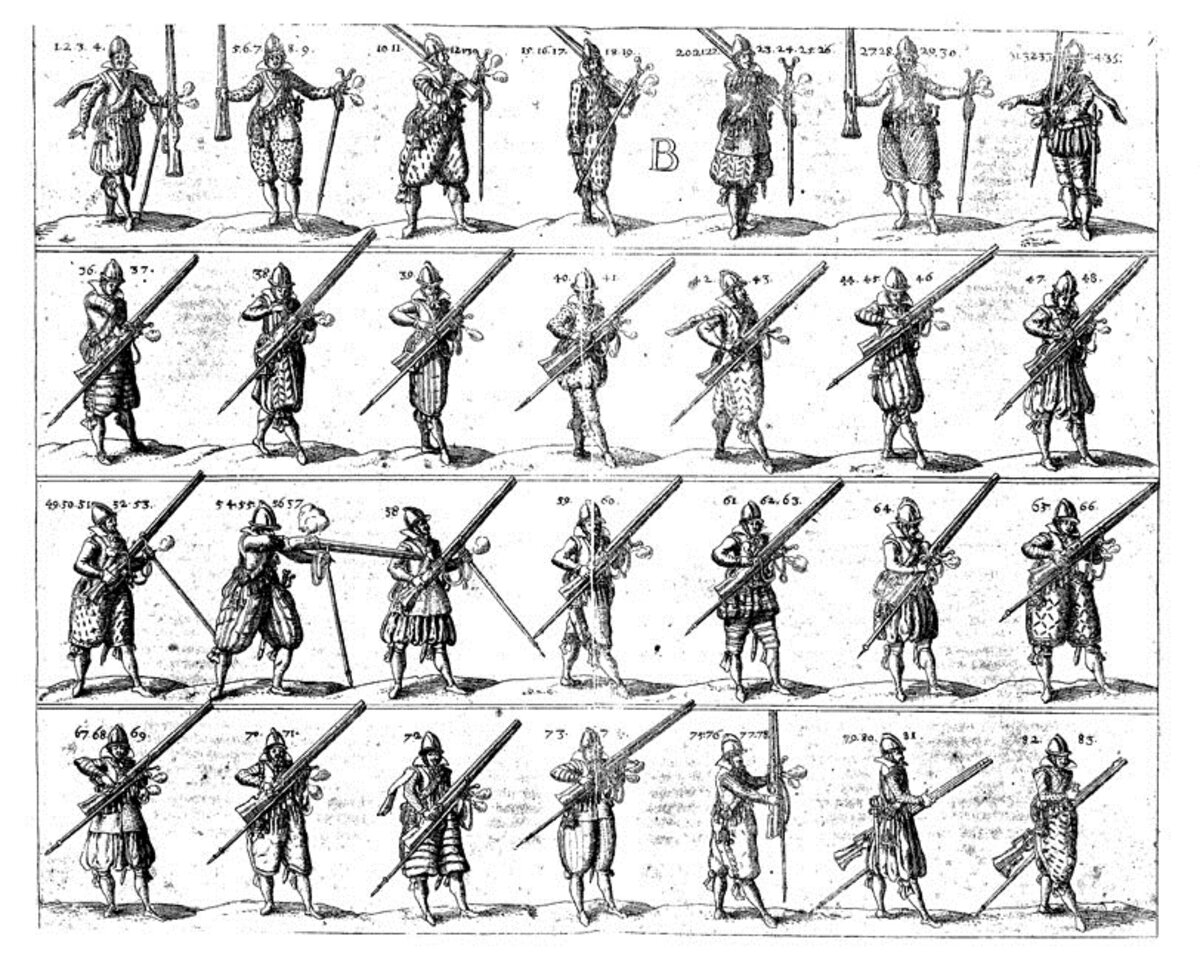

Agrandissement : Illustration 1

« Guerre de tous contre tous »… Bellum omnium contra omnes : la référence à Hobbes n’est pas faite, ici, à la légère[1]. Le thème est au fondement de la philosophie politique du grand penseur de l’État moderne : il y revient dans toutes ses œuvres les plus importantes, au premier rang desquelles, bien sûr, le Léviathan (1651)[2]. Horrifié par la Première Révolution anglaise (1641-1649), appelée English Civil War par les historiens britanniques, le philosophe du Béhémoth[3] développait, dans la première partie du Léviathan, « De l’homme », sa conviction que les hommes à l’« état de nature » ne cherchent qu’à survivre par tous les moyens (théorie du conatus, reprise en 1675 par Spinoza), n’obéissant qu’à leur droit naturel. Hobbes affirmait que dans cet état de nature, la société est toujours soumise au chaos et à la guerre civile, selon la loi du bellum omnium contra omnes.

Mais cette guerre civile si subtilement modélisée par Hobbes au milieu du xviie siècle n’est-elle vraiment qu’histoire ancienne ? La violence indissolublement politique, économique, sociale, la violence dite « de civilisation », est-elle vraiment conjurée aujourd’hui en vertu de la formule magique, ritournelle de l’Occident depuis 1929, du « plus jamais ça » ou du « plus jamais la guerre » ? Ce serait mépriser les faits – documentés et référencés par l’enquête – que de faire semblant d’y croire, et ce serait renoncer à notre devoir d’éclairer l’opinion : « Oui, face à la violence, la philosophie, toute la philosophie, action et pensée, œuvres et relations, histoire et actualité, sans quoi on serait démuni aujourd’hui encore, avec quoi on peut résister, aujourd’hui encore[4]. »

Car souvenons-nous que les « intellectuels » antifascistes des années 1930, dont nombre de philosophes[5], fournirent le principal des tout premiers mouvements de la Résistance, dès l’été 1940. Oui, la résistance au nazisme fut d’abord intellectuelle, morale et spirituelle[6]. C’est ainsi que les universitaires antifascistes ont tenu les premiers rôles dans la fondation du mouvement Libération : Emmanuel d’Astier de La Vigerie était journaliste, Jean Cavaillès, philosophe et mathématicien à l’université de Strasbourg. Ils étaient tout aussi nombreux, autour de Jean Cassou et Boris Vildé, dans le réseau du Musée de l’Homme, dont le premier bulletin titré Résistance fut diffusé en décembre 1940[7]. Certains francs-maçons résistants de la première heure, comme Pierre Brossolette et François Verdier, étaient également des intellectuels, et les membres du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes qui résistèrent dès le début de l’Occupation l’étaient aussi. Dès 1940 encore, la communauté protestante (dont Jean Cavaillès, Berty Albrecht et Lucie Aubrac faisaient partie) développe une forte résistance spirituelle inspirée par celle de l’Église confessante allemande et par des lettres du théologien Karl Barth, qui circulent sous forme dactylographiée. Le 23 juin 1940, le pasteur André Trocmé prononce, devant ses paroissiens du Chambon-sur-Lignon, son sermon dit des « armes de l’Esprit », qui est considéré comme le premier appel public français à la résistance[8].

En philosophe du contemporain, Giorgio Agamben[9] a également pensé les dimensions historiques et métaphysiques de la guerre civile. Dans le recueil, publié tardivement de deux séminaires tenus à l’université de Princeton en octobre 2001, La Guerre civile[10], il relevait ainsi « qu’une théorie de la guerre civile fait aujourd’hui complètement défaut » et que, paradoxalement, ce « manque d’attention pour la guerre civile [va] de pair avec le développement de la guerre civile mondiale[11] ». Relisant les œuvres majeures de Carl Schmitt (Théorie du partisan) et de Hannah Arendt (De la révolution), toutes deux publiées en 1963, mais aussi les travaux plus récents de l’anthropologie historique de la Grèce ancienne (Jean-Pierre Vernant et Nicole Loraux), tout en déchiffrant la théologie politique de Hobbes dans un chapitre d’une extraordinaire virtuosité herméneutique, « Léviathan et Béhémoth », le philosophe italien affirme : « La forme qu’a prise aujourd’hui la guerre civile dans l’histoire mondiale est le terrorisme. Si le diagnostic foucaldien de la politique moderne comme biopolitique est correct et si l’est également la généalogie qui la ramène à un paradigme théologico-économique, le terrorisme mondial est la forme que prend la guerre civile quand la vie comme telle devient l’enjeu de la politique. […] Le terrorisme est la “guerre civile mondiale” qui investit à chaque fois telle ou telle zone de l’espace planétaire[12]. »

Cette pensée d’une guerre civile mondiale, dont le terrorisme est une des expressions, est en réalité venue d’abord sous la plume Carl Schmitt, en 1943 exactement, dans un essai intitulé « Changement de structure du droit international »[13]. Prenant acte de l’étau géopolitique dans lequel l’Allemagne allait bientôt être broyée, le juriste-philosophe de Berlin prophétisait : « Puisque le gouvernement des États-Unis a le pouvoir de discriminer les autres gouvernements, il a bien sûr aussi le droit de dresser les peuples contre leurs propres gouvernements et de transformer la guerre entre États en guerre civile. La guerre mondiale discriminatoire de style américain se transforme ainsi en guerre civile mondiale de caractère total et global. C’est la clé de cette union à première vue invraisemblable entre le capitalisme occidental et le bolchevisme oriental. L’un comme l’autre font de la guerre un phénomène global et total, et transforment la guerre interétatique du droit international européen en guerre civile mondiale[14]. »

Revenant à nouveau, en 1963, sur ce thème qui l’obsédait, Carl Schmitt développait alors sa célèbre Théorie du partisan, où la figure du combattant non conventionnel est déjà dotée de tous les attributs du terroriste. Prenant acte de ce que « le développement technique et industriel a porté les armes de l’homme à un niveau où elles sont de purs instruments d’extermination », il entrevoyait l’avènement d’« un monde où les protagonistes se précipitent ainsi mutuellement dans l’abîme de la dégradation totale avant de s’exterminer physiquement »[15].

Enfin, lui aussi lecteur du Léviathan et du Béhémoth de Hobbes, ainsi que des essais de Carl Schmitt et de Franz Neumann[16] sur Hobbes, l’historien et politologue Enzo Traverso a montré comment, en Europe, entre 1914 et 1945, le renforcement des États totalitaires (figure du Léviathan), « souvent au prix de contre-révolutions sanglantes et de l’instauration de dictatures », s’est articulé avec « la dérive du continent vers une nouvelle guerre encore plus dévastatrice que l’ancienne », comment, en bref, « l’Europe a pris les traits d’un gigantesque Béhémoth », sombrant dans « une ère de chaos et de guerre civile »[17].

Comme quoi, depuis la Première Guerre mondiale, dictature (Léviathan), guerre civile et terrorisme (Béhémoth) semblent organiquement et dialectiquement nécessaires les uns aux autres. Et, aujourd’hui, il est manifeste que « la prolifération de la violence est l’une des caractéristiques de la globalisation[18] ».

« Veilleur, que dis-tu de la nuit ? »

Assez de mensonges donc, fussent-ils commis par omission ! Assez de lâcheté intellectuelle, morale et spirituelle face à l’état d’urgence mondialisé[19], avatar dialectique de la guerre civile mondiale diagnostiquée, depuis le début des années 1960, par Hannah Arendt et Carl Schmitt[20]. Assez de sommeil et d’endormissement volontaire face à la violence qui monte aux extrêmes ! Écoutons l’avertissement d’incendie de René Girard qui, en conclusion de son testamentaire Achever Clausewitz, clamait : « Il faut donc réveiller les consciences endormies. Vouloir rassurer, c’est toujours contribuer au pire[21]. »

Nous le savons bien, il y a une relation organique entre le mensonge généralisé et la montée de la violence. Les discours fallacieux des dirigeants politiques de notre pays sur les tenants et les aboutissants du terrorisme, sur l’appareil sécuritaire – en réalité déliquescent – de l’État, sur la catastrophe économique et sociale qui désarticule la société, surtout dans ses marges appauvries et ghettoïsées de plus en plus étendues, sur les corruptions et les fraudes fiscales protégées, etc., ne font qu’alimenter toutes les violences, qu’elles se déploient à l’intérieur ou à l’extérieure du pays. Dans ses essais réunis en 1972 sous le titre Du mensonge à la violence, Hannah Arendt a parfaitement établi cette dialectique morbide entre le mensonge et la violence. Prolongeant ses réflexions élaborées entre Condition de l’homme moderne (1958) et De la révolution (1963), la philosophe démontrait que le recours des gouvernants au mensonge affaiblit leur pouvoir, ce qui, combiné avec la crise de l’autorité, produit une « invite manifeste à la violence, ne serait-ce que du fait que les détenteurs du pouvoir, qu’il s’agisse des gouvernants ou des gouvernés, sentant que ce pouvoir est sur le point de leur échapper, éprouvent toujours les plus grandes difficultés à résister à la tentation de le remplacer par la violence[22] ».

« Nos sociétés paresseuses et infantiles n’ont pas retenu la sentence attribuée à Thomas Jefferson : “Le prix de la liberté, c’est une vigilance éternelle.” Et la France ferait bien de se souvenir de ce qu’un de ses plus éminents esprits, Pascal, lançait en alerte du fond de ses Pensées : “Il ne faut pas dormir” », avertissait Gérard Rabinovitch, dans l’édition française du Jerusalem Post du 23 décembre 2013.

Il faut même veiller – sans relâche – sur la nuit ! « Veilleur, que dis-tu de la nuit ? Veilleur, que dis-tu de la nuit ?/Et le veilleur répond : “Le matin vient, et la nuit vient aussi.” Si vous voulez poser des questions, posez-les ! Revenez-y, oui, venez à nouveau[23] ! » Car c’est bien la vocation de la philosophie que de se confronter à l’épreuve de la politique la plus sombre, épreuve tissée de l’expérience de la violence, une vocation qui appelle ceux qui n’ont pas renoncé à penser à prendre leurs responsabilités, au risque de l’erreur ou même de la faute, affirme Marc Crépon dans La Philosophie face à la violence. Dans cette perspective, il est urgent de mener l’analyse précise de toutes les violences : violence de la guerre, violence des régimes totalitaires, mais aussi « du capitalisme et du confort bourgeois des démocraties occidentales[24] », du régime carcéral des sociétés punitives, du racisme, de l’antisémitisme, du mépris du droit des étrangers…

Pour les philosophes authentiques, il est devenu incontestable « que le rapport à la violence (son acceptation ou son refus, sa critique ou sa justification) reste plus que jamais un fil conducteur pertinent pour mesurer l’épreuve de la politique ». Et il l’est d’autant plus qu’« au-delà de ses manifestations extrêmes – la famine, les meurtres de masse, des exécutions arbitraires et toutes ces guerres oubliées sur tous les continents, sur lesquels l’attention ne se concentre qu’un instant avant de passer à autre chose, sans rien dire du terrorisme dont la menace ne cesse de se rappeler à nous –, la violence est partout », et qu’« il n’est aucun régime politique qui puisse s’en tenir pour quitte ». Marc Crépon insiste : « Les démocraties elle-même, dont le tabou du sang reste le plus souvent un trait distinctif majeur, s’accommodent sans peine de multiples formes d’exclusion, sociale mais aussi raciale, sinon de discrimination, qui logent la violence au cœur de leur goût du confort et de leur passion de la sécurité[25]. »

C’est bien, une fois encore, « le courage de la vérité » qui est en jeu[26]. « Ce courage, en quoi consiste-t-il aujourd’hui ? » s’interroge Marc Crépon avant de répondre : « D’abord, dans le refus que le sens du monde soit imposé de l’extérieur par une force idéologique, religieuse ou politique certaine de le détenir et prête à tous les moyens, y compris les plus meurtriers, pour conserver le privilège de l’accaparer. Une telle imposition autoritaire, confiscatoire, sera toujours le contraire de la vérité et une source de violence renouvelée, à plus forte raison quand elle a pour elle le soutien de masses embrigadées, conquises par une compréhension simplifiée du monde : celle par exemple qui voudrait nous faire croire à un inéluctable choc entre les civilisations dressées par nature les unes contre les autres[27]. »

Le courage de la vérité n’est jamais donné. Il y a dix ans, dans une somme particulièrement lucide sur notre monde, La Dissociété, Jacques Généreux avait pris le parti de dénoncer ce qu’il comprenait déjà comme une guerre civile[28]. Dans le même sens que Giorgio Agamben, il dénonçait la stratégie de l’État de sécurité, de cet état d’urgence qui a, en réalité, « bien du mal à faire reculer la violence globale puisqu’elle n’en combat jamais les causes », et qu’en conséquence « le risque est grand de devoir indéfiniment consentir de nouvelles dépenses et renier les libertés publiques, sans effet notable sur l’insécurité réelle comme sur le sentiment d’insécurité ».

Et c’est à partir de ce premier constat que l’avertissement de l’économiste politique prenait le tour le plus critique : « Dans une nation qui préserve au moins l’apparence d’une démocratie, le gouvernement engagé dans ce cercle vicieux (du sécuritaire) doit justifier l’injustifiable devant des électeurs : un État policier qui ne fait pas vraiment la police ! La poursuite d’une telle politique, dans un régime d’élections libres, ne peut reposer que sur le mensonge et la stimulation d’une peur irrationnelle qui, à défaut de légitimer vraiment cette politique, peut du moins entretenir l’illusion de sa nécessité. Paradoxalement, dans ce monde de fous, toute nouvelle violence un peu spectaculaire est bonne à prendre puisqu’elle vient justifier une politique dont elle révèle pourtant la vanité ! »

Poussant au plus loin son raisonnement, Jacques Généreux prévenait : « Et si la violence des ennemis de l’intérieur ne suffit plus à légitimer l’État-gendarme, un État qui en a les moyens peut toujours s’inventer des ennemis de l’extérieur, d’autant plus effrayants et faciles à haïr qu’ils sont à la foi étrangers et imaginaires. Et c’est ainsi qu’à la fin la logique de guerre économique et de guerre incivile peut bien se solder en guerre tout court. Quand on coupe les vivres à ses propres citoyens au lieu de leur donner un emploi, on peut bien faire la guerre aux pays sous-développés au lieu de les aider à se développer. Par ailleurs, l’État policier restaure plus aisément sa légitimité par la guerre contre les étrangers que par la guerre contre les siens. Lorsque des décennies de guerre économique font vaciller le sentiment d’être encore un peuple ou une nation, prendre les armes contre un étranger basané, à la langue inaudible et aux croyances bizarres, peut constituer l’ultime moyen de préserver le minimum vital de cohésion communautaire, l’ultime dérivatif détournant les regards de l’horreur intérieure. » Cette admonestation prophétique date de 2006.

EXTRAIT du chapitre VII de Résistance ! (Seuil, mars 2016)

[1]. Avant Locke, Hobbes s’attaqua résolument à la cause théologico-politique des conflits religieux qui ensanglantèrent le XVIe siècle français et le XVIIe siècle britannique. Son Léviathan (1651) préconisait que l’État n’institue la liberté religieuse que dans l’espace privée.

[2]. La « guerre de tous contre tous » est abordée par Hobbes dans la première partie, chapitre 13, paragraphe 62 du Léviathan (1654), dans la préface (section 14) et le premier chapitre (section 12) du De Cive (Du citoyen, 1642).

[3]. Behemoth Or the Long Parliament : première édition (pirate) en 1679 ; première édition autorisée en 1682 : « Je présente à Votre Seigneurie quatre courts dialogues concernant la mémorable guerre civile qui eut lieu sur le territoire de Sa Majesté de 1640 à 1660. […] Il ne peut rien y avoir de plus instructif pour la loyauté et la justice que le souvenir de cette guerre, tant qu’il durera. » Édition française de référence : Thomas Hobbes, Œuvres, t. 9, Béhémoth ou le Long Parlement, Vrin, 1990.

[4]. Marc Crépon et Frédéric Worms, La Philosophie face à la violence, Éditions des Équateurs, 2015, p. 11.

[5]. Gaston Bachelard, Jean Cavaillès, Georges Canguilhem, Albert Camus, Jean-Pierre Vernant, Vladimir Jankélévitch, Jacques Ellul, Jean-Toussaint Desanti, Georges Politzer, Jacques D’Hondt, Albert Lautman…

[6]. Voir Antoine Peillon, Corruption, Seuil, 2014, p. 67, 68, 234-239.

[7]. Julien Blanc, Au commencement de la Résistance. Du côté du Musée de l’Homme, Seuil, coll. « Librairie du XXIe siècle », 2010. L’historien Julien Blanc est le petit-fils de Jean-Pierre Vernant.

[8]. Patrick Cabanel, Résister. Voix protestantes, Alcide, 2012, et De la paix aux résistances. Les protestants en France 1930-1945, Fayard, 2015.

[9]. « Le contemporain n’est pas seulement celui qui, en percevant l’obscurité du présent, en cerne l’inaccessible lumière ; il est aussi celui qui […] est en mesure de le transformer et de le mettre en relation avec d’autres temps. C’est comme si cette invisible lumière qu’est l’obscurité du présent projetait son ombre sur le passé tandis que celui-ci, frappé par ce faisceau d’ombre, acquérait la capacité de répondre aux ténèbres du moment. » Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ?, Payot & Rivages, 2008, p. 36-37.

[10]. Giorgio Agamben, La Guerre civile. Pour une théorie politique de la « stasis », Seuil, coll. « Points Essais » (inédit), 2015.

[11]. Ibid., p. 9.

[12]. Ibid., p. 30 et 31.

[13]. Carl Schmitt, La Guerre civile mondiale. Essais 1953-1973, Éditions Ère, 2007, p. 29-50.

[14]. Ibid., p. 48.

[15]. Carl Schmitt, La Notion de politique. Théorie du partisan, Calmann-Lévy, 1972, Flammarion, 1992, et coll. « Champs Classiques », 2009, p. 303 et 304.

[16]. Carl Schmitt, Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes (1938), Seuil, 2002. Franz L. Neumann, Behemoth. The Structure and Practice of National Socialism, 1933-1944, Harper, 1944 (trad. française Structure et Pratique du national-socialisme, 1933-1944, Payot, 1979).

[17]. Enzo Traverso, 1914-1945. La guerre civile européenne, Hachette, coll. « Pluriel », 2009, p. 245 et 246.

[18]. Voir le fondamental Arjun Appadurai, Géographie de la colère. La violence à l’âge de la globalisation, Payot & Rivages, 2007.

[19]. À la veille de Noël 2015, alors que le Conseil constitutionnel français validait, le 22 décembre, l’article 6 de la loi sur l’état d’urgence qui détaillait la mesure d’assignation à résidence, y compris quand celle-ci a été abusivement mise en œuvre à l’encontre de militants écologistes, l’état d’urgence était proclamé au Mali, pour dix jours (21 décembre) et prolongé de deux mois en Tunisie (23 décembre)…

[20]. Carl Schmitt, La Guerre civile mondiale, op. cit. Hannah Arendt évoque elle aussi en 1963, soit en même temps que Schmitt, « une forme de guerre civile embrasant la terre entière », dans De la révolution, Gallimard, 1964, coll. « Folio essais », 2012, p. 21. Carl Schmitt parle pour la première fois de « guerre civile mondiale » à l’occasion d’une conférence prononcée en juin 1943 à Madrid. Carl Schmitt caractérise, sous cette expression, un nouvel ordre mondial en vertu duquel la guerre de l’ère industrielle, guerre « totale » (économique, technologique et idéologique), s’étend au-delà du champ militaire.

[21]. René Girard, Achever Clausewitz, Carnets Nord, 2007, p. 364, et nouv. éd. Flammarion, coll. « Champs Essais », 2011, p. 362.

[22]. Hannah Arendt,L’Humaine condition, Gallimard, coll. « Quarto », 2012, p. 840, 973, 1002.

[23]. Ésaïe 21,11-12, La Bible, version du Semeur, révision 2015, p. 845.

[24]. Marc Crépon et Frédéric Worms, La Philosophie face à la violence, Éditions des Équateurs, 2015, p. 23.

[25]. Ibid., p. 199 et 200.

[26]. Antoine Peillon, Corruption, op. cit., p. 57-69.

[27]. Marc Crépon et Frédéric Worms, La Philosophie face à la violence, op. cit., p. 203.

[28]. Jacques Généreux, La Dissociété, Seuil, 2006, nouv. éd., revue et augmentée, coll. « Points Essais », 2008.