J’attendais beaucoup de ma visite de l’exposition de Laia Abril au Bal, pour le nouveau volet de son projet Histoire de la misogynie, étant donné l’importance de ses deux premiers chapitres : « On Abortion » et « On Rape ». Autant le dire tout de suite, j’ai été très déçu par cette nouvelle proposition de l’artiste catalane et, même si j’ai vu l’exposition un peu rapidement dans des conditions particulières (avec un enfant en bas âge, élément perturbateur de taille !), voici quelques remarques pour expliquer mon ressenti, et éventuellement en discuter si vous avez aussi vu l’expo (les débats ont commencé dès la sortie de l’exposition avec d’autres visiteurs !).

Agrandissement : Illustration 1

Tout d’abord, il faut souligner l’intérêt et l’originalité du thème choisi par Laia Abril : l’expression « Mass hysteria », que l’on pourrait traduire par « Hystérie collective » ou plus communément il me semble par « Psychose collective » (mais on perd la dimension misogyne de l’expression). C’est d’autant plus intéressant que le sujet est d’emblée abordé sous l’angle social et matérialiste, bien plus qu’individuel et psychologisant : « Prend forme ici la théorie anthropologique qui voit ces crises psychosomatiques comme un langage de résistance des femmes aux systèmes d’oppression, aux douleurs collectives ou aux traumas transgénérationnels. » Comment ne pas être conquis avant même l’entrée de l’exposition ?

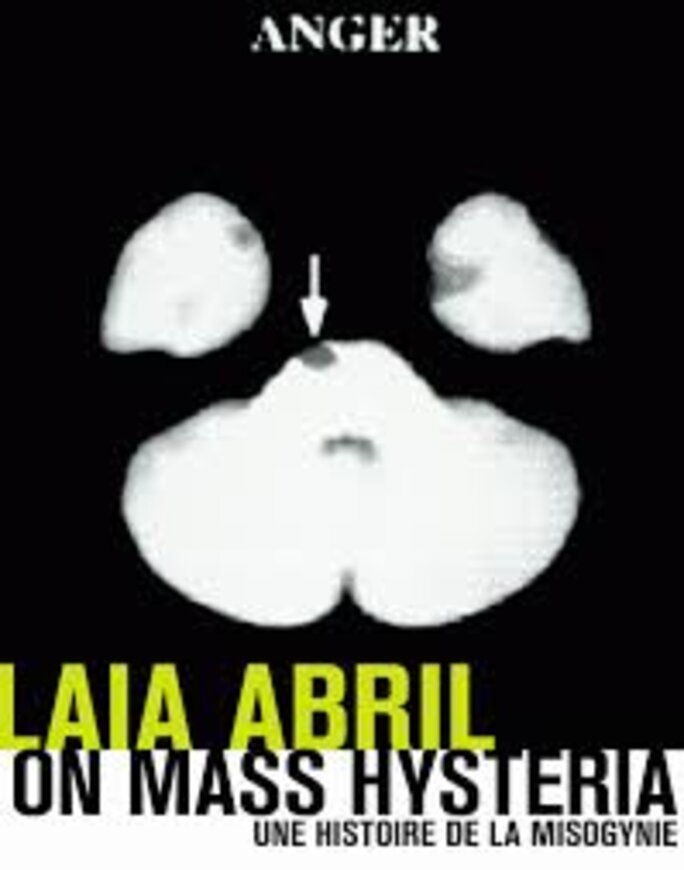

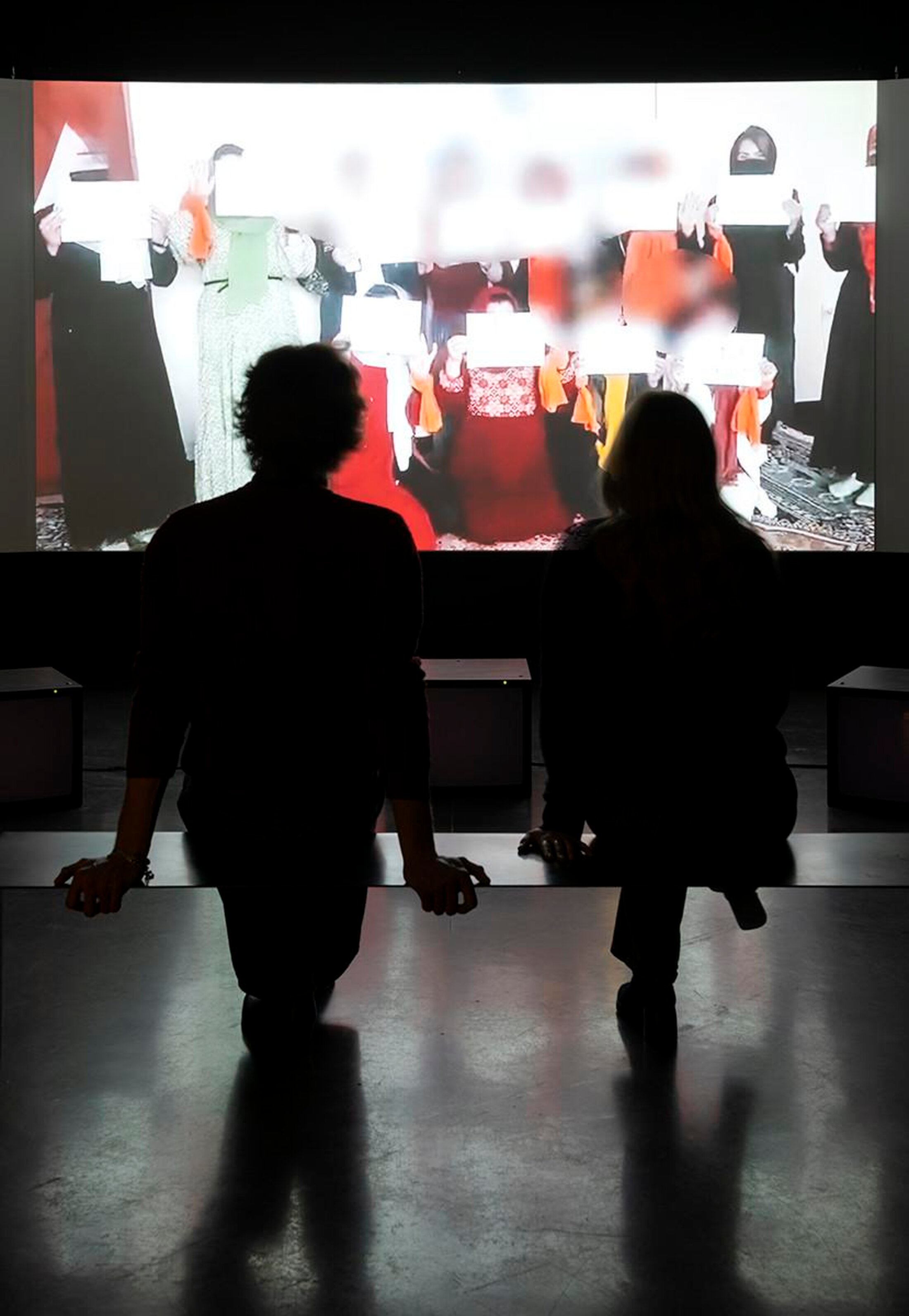

Les problèmes commencent, à mon sens, justement dès l’entrée de l’exposition. L’étage du Bal contient une projection multi-écrans de vidéos de manifestations (pour le dire vite). Les courtes vidéos représentent divers mouvements sans ordre ou sans classement apparents, mêlant par exemple défilés, actes de rébellion ou de résistance, mouvements de joie devant ce qui semble être une victoire ou encore violences policières. La présence de ces images, déjà, m’interroge dans leur lien à la psychose collective ; si j’ai bien compris qu’il s’agit de comparer deux moyens de résistance, n’y a-t-il pas au moins une maladresse à rapprocher des mouvements involontaires subis par le corps (évanouissements, tremblements, fous rires inextinguibles, transes…) et le geste volontaire et émancipateur de descendre dans la rue défendre ses idées (droit à l’avortement, à s’habiller comme on le souhaite…).

Agrandissement : Illustration 3

D’autre part, le grand mélange de ces images non contextualisées et non sourcées (une phrase sur le mur reconnait que ces images appartiennent à celles qui les ont réalisées, mais on n’en saura pas plus et cela ressemble plus à une façon de se dédouaner) confronte plusieurs temporalités, géographies, causes politiques, moments de lutte etc. À défaut d’indications claires, on est contraint à jouer le détective, à lutter contre le dispositif qui, irrésistiblement, semble réduire tous ces évènements au même principe réducteur : des corps (de femmes) qui résistent indistinctement. Cela rappelle la démarche de Georges Didi-Huberman dans Soulèvements, qui avait déjà fait l’objet de critiques.

Agrandissement : Illustration 4

J’imagine que la compréhension de 20 mn d’un tel montage dépend aussi du point de vue du spectateur. Je suis personnellement assez habitué à ce type de vidéos, mon travail personnel portant notamment sur les représentations contemporaines de la violence. Ce qui m’a marqué, alors, c’est vraiment la décontextualisation comme geste artistique, c’est-à-dire comme geste minimal et suffisant à transformer un objet social très vivant en objet muséal à contempler. Je n’ai jamais vu, je crois, partagé de telles images dans des groupes ou des boucles militantes sans contexte ; j’imagine que cela serait très mal reçu, car les personnes impliquées savent qu’une image n’est jamais neutre et que la légende ou le commentaire doit nous indiquer, doit cadrer ce que nous voyons : de qui s’agit-il ? pour quoi se battent-elles ? contre qui ? où ? de quand ces images datent-elles ?

Agrandissement : Illustration 5

Rien de tel dans la pièce de Laia Abril, qui semble suggérer qu’il n’existe qu’une seule grande « cause des femmes » sans nuance, sans relief, sans subtilité (que l’on pourrait associer, encore à la manière de Didi-Huberman, à un mouvement naturel sans motivation, sans histoire, sans politique en fait). L’installation semble aussi ignorer que la prise d’images en manifestation et leur diffusion fait l’objet de débats importants (on frémit à l’idée que certaines images d’Afghanes ou d’Iraniennes qui se dévoilent subissent la répression policière à la suite de cette œuvre). Enfin, elle ne prend pas en compte (contrairement à ce qui se fait souvent dans les milieux concernés) les émotions multiples et mélangées que les vidéos peuvent soulever. On peut ainsi exulter de joie devant l’image d’une victoire et trembler l’instant d’après devant la violence de la répression – d’autant plus qu’on ne comprend toujours pas de quoi il s’agit. Personnellement, les images de la violence policière, sans réponse sans contexte sans commentaire, me semblent surtout servir l’ordre en place en décourageant les mouvements de résistance.

Agrandissement : Illustration 6

À l’étage du dessous, c’est encore la méthode de l’artiste qui m’a désarçonné : sur tous les murs de la pièce sont accrochés, à intervalles réguliers, des porte-documents. En s’approchant, on comprend qu’il s’agit d’une soixantaine d’évènements de psychose collective répertoriés par l’artiste et sur lesquels il s’agit de nous présenter ses recherches. Car c’est bien de recherche qu’on parle : le texte de présentation est très clair à ce sujet (Laia Abril est ainsi présentée par Le Bal comme une « artiste-chercheuse »), et l’apparence des porte-documents a été soigneusement sélectionnée pour évoquer un imaginaire (passablement daté, à mon avis, mais c’est le moindre des problèmes) scientifique. Malheureusement, il s’agit uniquement de convoquer cet imaginaire sans créer de lien avec la réalité car, lorsque l’on s’avance pour feuilleter ces « nombreuses archives », on ne trouve le plus souvent que quelques pauvres pages imprimées d’internet, un article de presse ou un maigre rapport. Bien faible recherche qui se contente du premier site sensationnel donné !

Agrandissement : Illustration 7

Où est la réflexion sur les conditions concrètes d’émergence de ces symptômes, le cadre systémique de l’oppression sexiste, où se trouve l’explication de ces phénomènes qu’on nous promettait à l’entrée, quelle est cette « théorie anthropologique » annoncée ? On n’en saura rien. Bien entendu, l’exposition ne s’arrête pas là, mais je ne voudrais pas tirer en longueur ce billet, qui s’attarde donc nécessairement sur ce qui m’a déçu dans cette exposition. Il faut toutefois préciser que celle-ci contenait d’autres pièces importantes, développant notamment (mais pas beaucoup plus clairement) trois cas précis de manière assez forte et assez touchante. Et rendre hommage à la scénographie qui, comme souvent au Bal, est vraiment saisissante.