J’ai découvert cette polémique par le biais d’une chronique de l’excellent Daniel Schneidermann. J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait simplement d’une nouvelle et terrible illustration de la réponse d’une grande partie du champ politique et médiatique français à la situation palestinienne actuelle, entre indifférence et collaboration active.

Cependant, à mesure que les jours passaient, cette discussion me revenait en tête et me semblait révéler quelque chose de plus que la simple cruauté du plus fort, le mépris des morts des « autres ».

Rima Hassan / LFI / Autre propagande islamiste : "un genocide est en cours dans la bande de #Gaza !"

— Julien Bahloul (@julienbahloul) April 17, 2024

La bande de #Gaza cet après-midi : pic.twitter.com/z2rYZAj2HJ

Je reviens donc rapidement sur « l’affaire » : le 17 avril, Julien Bahloul, lobbyiste d’Israël auprès des médias français publie cette vidéo de 30 secondes semblant montrer des habitants de la bande de Gaza se baigner dans la mer. Il accompagne son tweet du commentaire suivant qui entend visiblement relativiser – et ironiser sur – les accusations (de plus en plus nombreuses et solides) de génocide sur la bande de Gaza par l’Israël : « Rima Hassan / LFI / Autre propagande islamiste : "un genocide est en cours dans la bande de Gaza !" » [sic].

Malheureusement, on pourrait se dire qu’il n’y a là rien de nouveau, que les soutiens au gouvernement fasciste de Netanyahou useront jusqu’au bout des pires arguments pour justifier le massacre en cours. On pourrait se dire que ces réactions nous rappellent les positions de chacun, et l’inhumanité des soutiens d’Israël, surtout lorsque que Rachel Khan, proche du Printemps Républicain et collaboratrice du journal Franc-Tireur, mêlant macronisme, sexisme et racisme[1], commente le « summer body » d’un homme sur la plage.

Au-delà de ces exemples de haine ordinaire, la polémique me semble révéler plusieurs éléments importants sur notre rapport aux images. Tout d’abord, le cas me semble particulièrement intéressant du fait que, mises à part les remarques infâmes, il faut bien avouer que cette vidéo ne « colle » pas avec l’image que l’on se fait d’un génocide. Je précise immédiatement que je ne suis pas spécialiste des génocides, ni en droit ni en histoire, domaines dans lesquels je me situe franchement du côté du « bon sens » et de la culture commune.

Dans ce cadre, et malgré une certaine expertise dans la culture visuelle (et notamment les images de guerre), force est d’avouer qu’il est difficile d’associer la vidéo de propagande israélienne à un génocide. C’est la raison pour laquelle cette vidéo a été capturée puis diffusée : par sa simple existence elle remet implicitement en cause la véracité d’un génocide ou même de tout massacre dans la bande de Gaza.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Ce fait nous rappelle d’abord plusieurs biais connus, mais il en donne une illustration particulièrement vive : il montre ainsi comment notre perception de la réalité est très largement informée par la culture populaire, par les fictions de tous types que nous consommons très régulièrement en tant qu’être humains. En effet, le plus souvent, notre seul accès à des faits de génocide réside dans la fiction (et l’on peut s’en réjouir !).

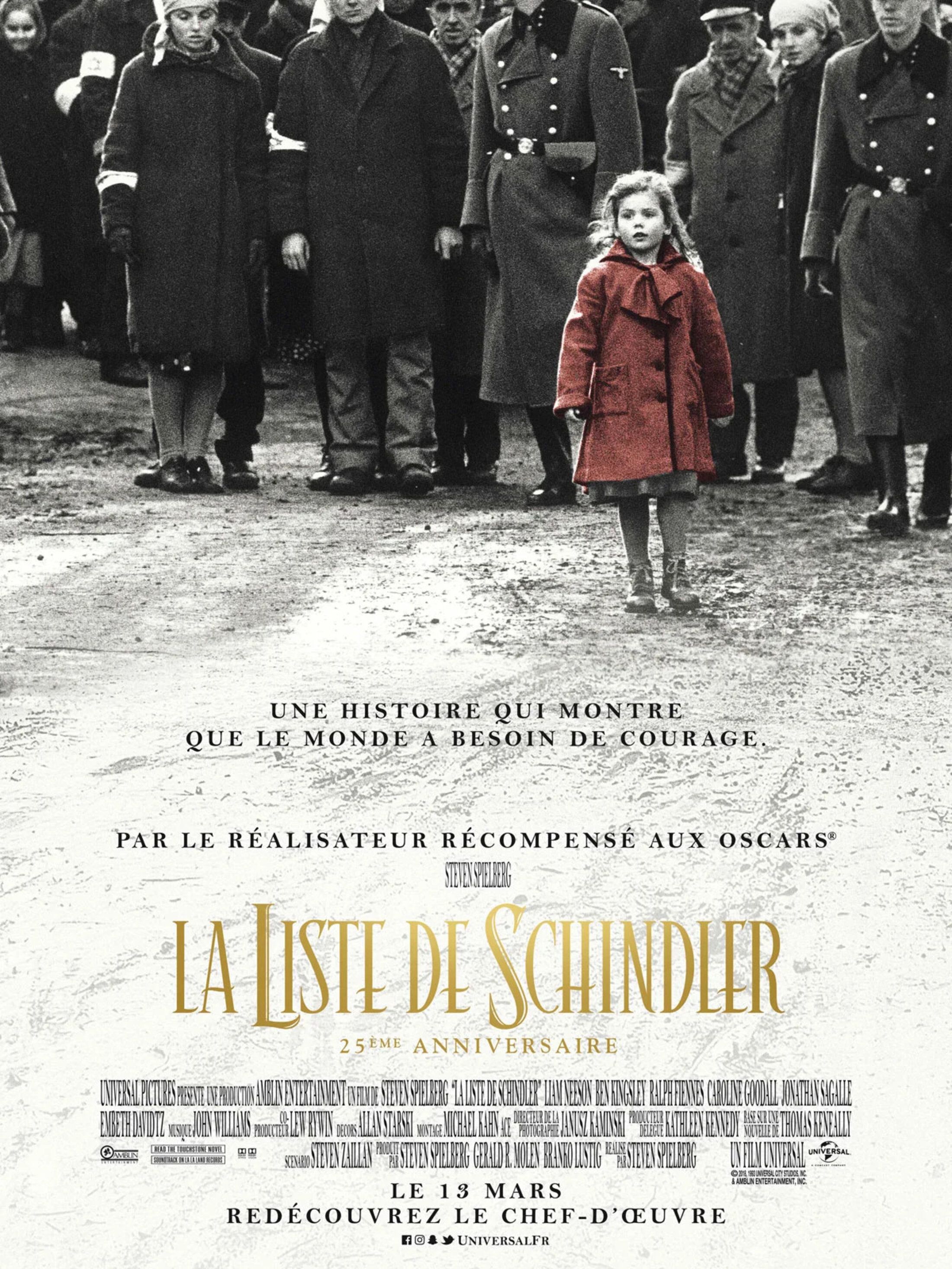

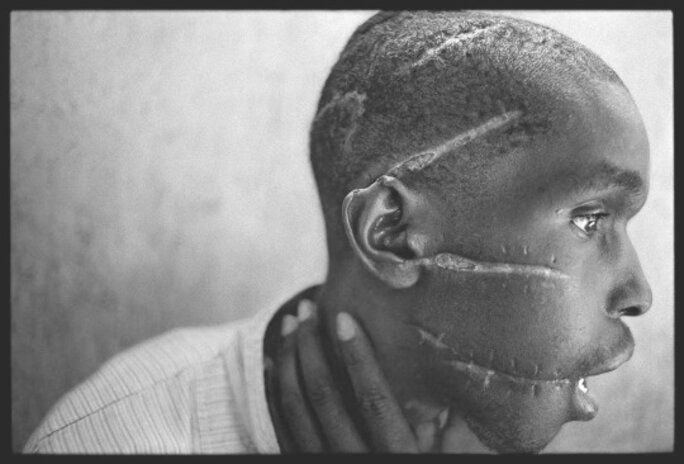

Dans la mesure où la réalité brute de cette vidéo de propagande ne correspond pas aux grands traits de ces œuvres de fiction (on peut penser par exemple aux films sur la Shoah comme le contesté La Liste de Schindler ou les nombreuses photos qui illustrent l’extermination des personnes désignées comme juives par le régime nazi), notre premier réflexe va être de nous fier à la fiction et de disqualifier le réel.

L’image de gaieté de Palestiniens au bord de la mer n’entre en résonance avec aucune image de guerre ou de massacre, qui adoptent presque systématiquement une tonalité lugubre, une ambiance désespérée et angoissante. L’image réelle ne correspond pas à l’image mentale.

Il ne s’agit pas de dire que les images de fiction ont tort ou qu’elles sont trompeuses, mais de reconnaître les biais qui structurent nécessairement ces productions culturelles. Par essence, la représentation ne correspond jamais au réel, pas plus que la carte ne saurait correspondre au territoire. Elle procède donc à une réduction, une schématisation de ce qu’elle donne à voir (au demeurant, il semblerait que notre cerveau nous incite aussi, globalement, à schématiser et simplifier les informations reçues).

Étant donné l’état de l’économie de la culture, il n’est donc pas surprenant que les fictions se concentrent presque systématiquement sur les éléments les plus terribles, qu’elles procèdent à la dramatisation des faits représentés… Cela implique systématiquement des biais et des décalages entre les représentations et la réalité, et crée de véritables zones d’ombre qui sont très difficiles d’accès pour les productions culturelles.

Agrandissement : Illustration 6

On sait ainsi par exemple que mêmes les pires événements de l’Histoire ne sont pas terribles en permanence : il y existe, par moments, par endroits, des situations de détente, de rire, de camaraderie, d’amour – qui ne contredisent d’aucune façon l’horreur en train de se dérouler et qui en sont parfois la conséquence directe.

Schneidermann cite plusieurs exemples : la vie paisible de son enfance alors qu’à quelques centaines de mètres le Quartier Latin est en révolte pendant mai 68, des scènes d’une joie banale à Nouméa pendant les affrontements avec les kanaks ou même pendant l’Occupation… La légèreté de certaines pages écrites par Anne Frank – réfléchissant parfois à la beauté du monde (« je trouve que dans n’importe quel chagrin, il subsiste quelque chose de beau ») – contredit-elle l’horreur de la Shoah qui a lieu en même temps ?

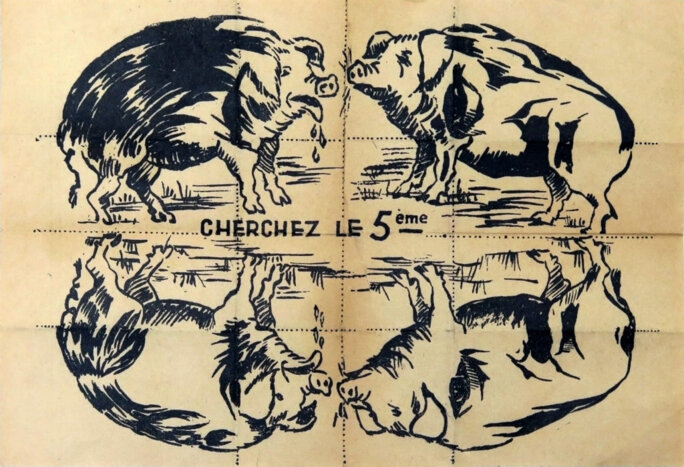

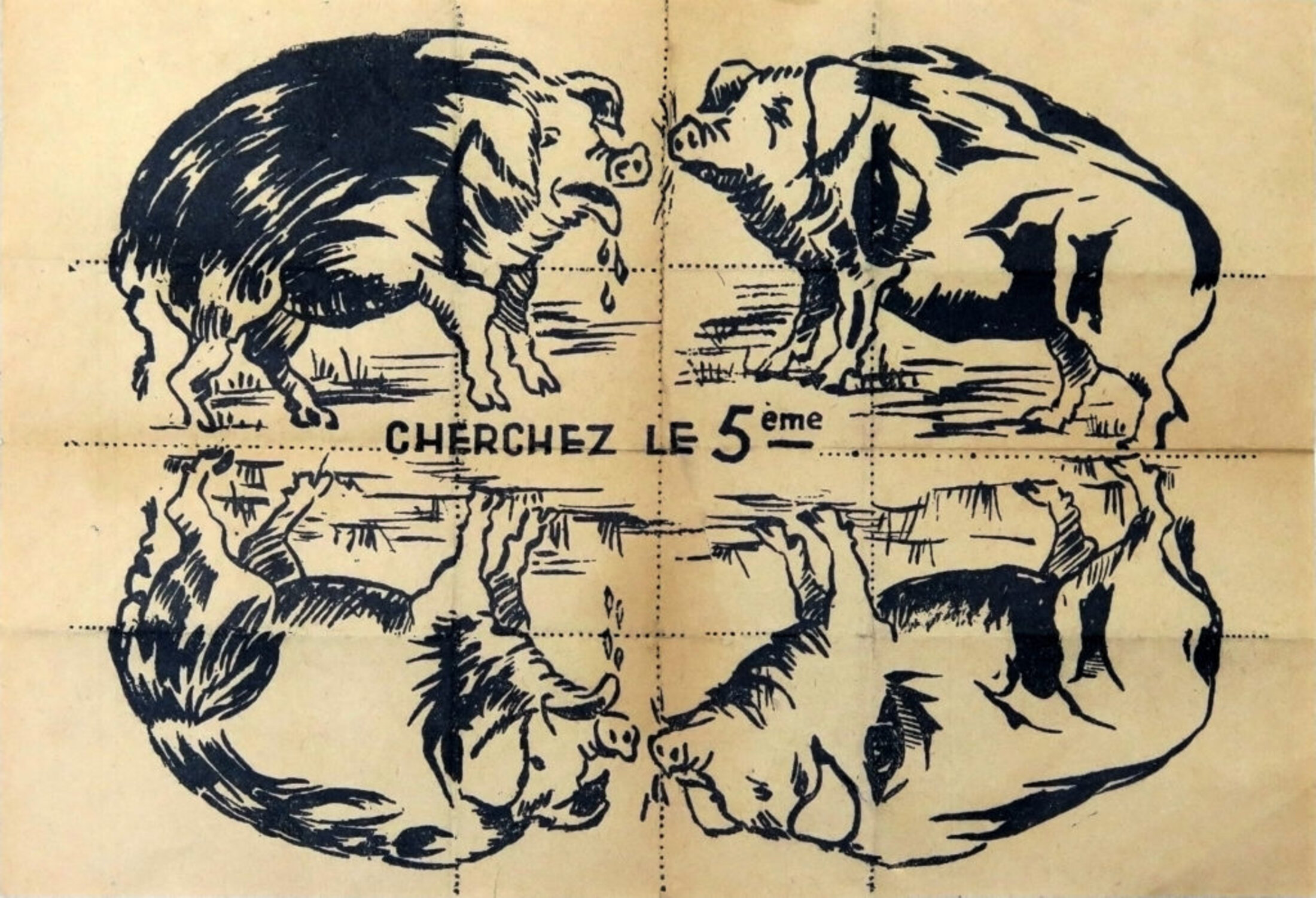

L’humour, parfois convoqué par les Résistants ou les personnes déportées comme Germaine Tillion (à propos de l’occupant, caricaturé en cochon : « Né en Allemagne/Engraissé en France/Tué en Angleterre/Salé dans la Manche »), nous indique-t-il que la Seconde Guerre mondiale n’a pas eu lieu ?

Les vidéos du collectif Abounaddara qui montrent par exemple une femme se moquer du groupe « État islamique » doivent-elle nous rassurer sur leurs méthodes de terreur[2] ? Rachel Khan pense-t-elle que les images d’enfants joyeux dans les ghettos ou au cœur des pires crises humanitaires, prouvent que leur situation est enviable ?

Agrandissement : Illustration 7

L’Histoire est pleine de ces exemples, peu repris dans nos images mentales pour les raisons que l’on a déjà dites, et la psychologie humaine ne peut soutenir le désespoir de haute intensité en permanence : on y éprouve souvent un besoin de légèreté, de divertissement, d’apaisement.

Imaginons que les réactions négationnistes de Julien Bahloul, Rachel Khan et les autres sont peut-être naïves ou de bonne foi en ignorant ces simples faits historiques et psychologiques et en se fondant uniquement sur des représentations populaires des génocides. Imaginons qu’elles ne s’appuient pas de manière intentionnelle sur la volonté d’extermination de l’autre. Même en leur faisant ce crédit, il me semble que leurs réactions s’inscrivent, malgré tout, dans une dynamique d’anéantissement du peuple palestinien.

Agrandissement : Illustration 8

Dans ce refus d’accorder à des Palestiniens la possibilité même d’une détente, d’un bain de mer (quoique, d’ailleurs, peu de choses nous indiquent vraiment de la gaieté dans ces images), je retrouve l’assignation identitaire que Jacques Rancière décrit comme la logique policière : l’identification d’un peuple à sa place de victime, sans aucune autre possibilité, le confinement dans l’indignité et la souffrance.

Là réside peut-être la plus grande violence symbolique dans les réactions qui s’opposent à la vidéo : elles assimilent l’existence palestinienne à une existence éternelles de victime, de souffrance, elles constituent ce que Jacques Rancière désigne comme le « regard complice qui ne voit dans ces populations que leur statut dégradant de victimes[3] ».

Refusant l’humanité des Palestiniens, leur simple droit à la détente ou à un bain, les rejets de la vidéo assignent les Palestiniens à une forme réduite de l’Humanité : ils s’inscrivent alors bien dans la logique visuelle du génocide. À cet égard, l’existence même de cette vidéo, nous offrant une image joyeuse et légère de la Palestine, constitue l’un des meilleurs moyens de combattre ces justifications insidieuses du massacre. Elle ouvre la porte à un véritable dissensus en incarnant la force et la résilience de ce peuple de résistants.

________

[1] Rhinocéros, "Fourest, Enthoven : Franc-Tireur, le journal de l'extrême centre", 26/11/2023 ; Canard Réfractaire, "Les RAVAGÉS de la LAÏCITÉ #2", 18/01/2024, https://www.youtube.com/watch?v=iQQ-VU8IQ7M https://www.youtube.com/watch?v=CDXi0ooaTKs

[2] Dork Zabunyan, « La Syrie en images : de la banalisation de l’horreur à l’horreur du banal », dans Antony Fiant et Isabelle Le Corff (dir.), L’art documentaire et politique contemporain, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2022, p. 66 (disponible en ligne).

[3] Jacques Rancière, « Les paradoxes de l’art politique », dans Le spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008, p. 59.