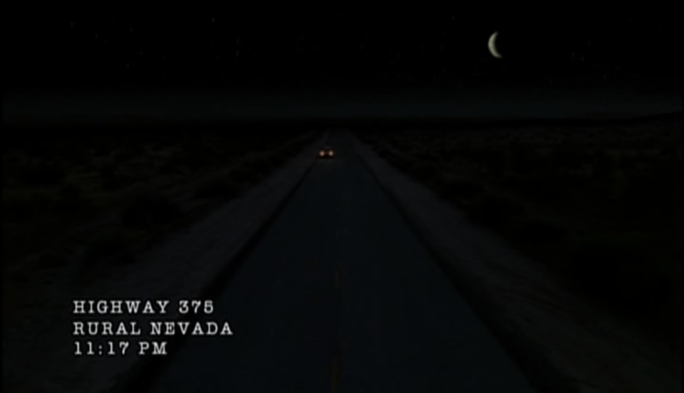

Si le bureau des deux agents dans le J. Edgar Hoover Building est sans doute le lieu le plus emblématique de la série, leurs enquêtes les conduisent souvent bien loin de Washington. C’est au bout des Interstate, dans les campagnes oubliées, dans les quartiers mal famés des villes moyennes, aux abords des déserts ou des forêts mystérieuses, où les légendes locales deviennent des attractions touristiques et où des communautés recluses s’isolent du reste de la société, que les complots se fomentent et que les monstres se tapissent. C’est là, dans cette géographie des espaces interstitiels, que peut se trouver quelque chose comme la vérité de l’Amérique.

Hétérotopies

« E pluribus, uh… » : Darryl Weaver, l’un des antagonistes de la série qui incarnent le mieux la banalité du mal, ne parvient pas à se remémorer la devise des États-Unis, « un seul à partir de plusieurs », qui cristallise l’un des paradoxes fondamentaux d’une unique nation constituée d’une multitude d’États qui revendiquent une certaine indépendance, des particularités locales, un droit à la différence. De façon significative, si Weaver se souvient du début de la phrase, qui renvoie à la diversité des États-Unis, il en a oublié la fin, qui rappelle l’aspiration unitaire du pays. Mulder et Scully traversent en effet une Amérique fracturée, où de nombreuses personnes assument de faire passer les règles de leur communauté avant celles du gouvernement fédéral, qu’il s’agisse d’une réserve indienne (s1e19), d’un groupe évangélique (s1e18) ou d’une secte végétarienne (s2e10). Dès l’épisode pilote, ils s’aperçoivent que certains endroits du pays semblent en effet avoir leurs propres lois (y compris leurs propres lois physiques). Alors qu’ils enquêtent sur des cas d’enlèvements suspects à Bellefleur, Oregon, un éclair lumineux provoque une panne de leur voiture ; Mulder remarque alors que neuf minutes se sont inexplicablement évaporées, un signe qu’il associe à une présence extra-terrestre. Scully proteste. « Le temps ne peut pas disparaître comme ça. C’est un invariant universel ! » « Pas dans ce secteur » (not in this zip code). Mulder en est conscient, il y a des espaces où les règles changent, parfois dans les limites très strictes d’une localité ou d’un « code postal », ce que Michel Foucault appelle des hétérotopies. Souvent dans X-Files, l’enquête consiste en l’exploration de « ces autres lieux », dont la localisation, l’histoire ou les propriétés spéciales expliquent parfois entièrement le mystère auquel les agents se confrontent. Ils découvrent par exemple que des meurtres paranormaux accomplis par des lycéennes à Comity, New Hampshire, sont en fait dûs à la position de la petite ville par rapport à un alignement planétaire inédit. « Nous sommes dans un vortex géologique, un méridien de haute intensité… Un point G cosmique ! », explique à Mulder une astrologue locale.

Agrandissement : Illustration 2

Traverser l’Amérique, ce n’est pas circuler dans un espace homogène, mais expérimenter les rugosités de nombreuses zones dissemblables, hétérotopiques, et plus ou moins inaccessibles ou cryptées, où l’aide d’un guide est parfois nécessaire. C’est ce qu’a bien compris Mulder, dont les méthodes rompent à bien des égards avec la méthode policière classique. Lors d’une enquête dans une réserve (s1e19), Ish, un vieil amérindien, commence par lui dire de rentrer chez lui (« Go home, FBI ! »). Progressivement, Ish remarque l’ouverture d’esprit de Mulder, sa curiosité sincère vis-à-vis du folklore de son peuple, et lui donne des informations précieuses sur certaines légendes algonquiennes. À plusieurs reprises, Mulder s’applique à tisser des liens privilégiés avec des personnages qui apparaissent souvent comme marginaux, mais qui ont une connaissance intime, sensible de l’espace sur lequel il enquête. C’est ainsi qu’un jeune drogué et sa petite amie (s1e2), le barman du pub local (s1e4) ou bien un ufologue un peu excentrique (s1e10) lui offrent des éclaircissements décisifs pour approcher au plus près des preuves d’un vaste complot gouvernemental. Alors qu’il enquête sur une créature qui sème la terreur dans les bois du New Jersey, c’est un sans-abri qui lui permet de la retrouver ; il lui donne les clés de sa chambre d’hôtel pour le remercier (s1e5). Surtout, son amitié avec les « Lone Gunmen », un groupe de geeks passionnés d’OVNIs et de complotisme qu’il rencontre dans la première saison (s1e17) et qu’il côtoie pendant toute la série, s’avèrera extrêmement précieuse dans sa quête. Plutôt qu’un rapport purement policier, objectif et rationnel à l’espace et aux individus, Mulder favorise une approche sensible, cherche à établir des relations de confiance avec les personnes qu’il rencontre et une compréhension subjective des lieux qu’il traverse.

Agrandissement : Illustration 3

Mais de nombreux espaces demeurent inhospitaliers ou hostiles, et ce sont souvent ceux où la vérité (ou une partie de la vérité) se cache. Celle-ci n’apparaît bien sûr jamais en plein jour ; il faut la chercher dans les parkings souterrains où le mystérieux informateur « Deep Throat » donne ses tuyaux (dans des scènes calquées sur Les hommes du président d’Alan Pakula, où un autre « Deep Throat », historique celui-là, donne des indices au journaliste Bob Woodward sur le scandale du Watergate), ou dans l’intimité secrète des maisons pavillonnaires et des terrains privés, où les agents ne peuvent pas pénétrer sans mandat, quand bien même il s’y passe des choses excessivement louches (s1e1, s1e2). Derrière l’apparence de respectabilité des quartiers paisibles, des familles soudées, des industriels qui s’enrichissent et des militaires qui font leur travail, on trouve l’envers monstrueux du Rêve américain. Aucun monstre peut-être ne symbolise mieux cela que l’« homme-douve » (s2e2), cette créature qui hante les égouts de la ville, c’est-à-dire l’espace par excellence du refoulé de la société industrielle contemporaine, où elle rejette les déchets, les surplus, ce qu’elle produit et ce dont elle a honte.

Agrandissement : Illustration 4

American Nightmare

Dans cette série explicitement « postmoderne » (s5e5), qui met en scène la crise de tous les régimes de vérité (s3e20), il ne faut bien sûr pas s’attendre à trouver une défense nationaliste des valeurs américaines, comme dans d’autres fictions policières. Dans la mythologie complotiste de la série, l’histoire des États-Unis est une histoire de la violence : John F. Kennedy et Martin Luther King, soupçonnés de sympathies communistes, ont tous les deux été assassinés par l’homme à la cigarette (s4e7). Et quand Mulder et Scully visitent de petites villes perdues qui semblent être restées figées dans le temps, c’est cette histoire de la violence qu’ils revisitent. C’est particulièrement évident quand il se rendent à Home, Pennsylvania (s4e2), où vivent les Peacock, une famille qui vit dans une ferme, coupée du monde et autosuffisante depuis plus d’un siècle. Ceux-ci incarnent, à l’excès et jusqu’à l’horreur, certaines valeurs américaines : leur amour de la famille se traduit par une exclusion du reste de l’humanité et une pratique de l’inceste depuis des générations ; leur culte de la propriété privée va jusqu’à l’installation de pièges mortels dans leur demeure afin d’éliminer tout intrus. Surtout, ils sont des souvenirs vivants de la Guerre de Sécession (ou, comme l’appelle la mère Peacock, la « Guerre d’agression nordiste »), et le meurtre brutal du shérif Taylor et de sa femme, des afro-américains, est comme une réminiscence du racisme revendiqué de la Confédération.

Agrandissement : Illustration 5

De manière générale, les petites villes isolées dans X-Files apparaissent comme le lieu d’une sociabilité tribale, garantie par des rites violents. C’est le cas notamment dans un épisode où Scully, enquêtant sur la disparition d’un auto-stoppeur au milieu de l’Utah, se retrouve dans une petite communauté dont le hameau n’est indiqué sur aucune carte (s8e4). Il s’avère assez vite que ce sont des membres d’une secte d’inspiration chrétienne qui voient dans un ver parasitique géant la réincarnation du Christ et sacrifient les étrangers de passage en les infectant. Cette violence rituelle n’est pas l’apanage des communautés qui refusent le monde moderne : on la retrouve par exemple à Dudley, Arkansas (s2e24), une ville construite autour d’une prospère exploitation de volailles. On découvre que Walter Charco, patron des « poulets Charco » et fondateur de la ville, y organise un cannibalisme rituel importé d’une tribu de Nouvelle-Guinée où il a vécu quelque temps après un crash lors de la Seconde Guerre mondiale. Si la référence à des tribus lointaines et « primitives » n’est bien sûr pas exempte d’une dimension orientaliste, le propos de la série est clair : au cœur de la « civilisation » américaine se niche la plus pure barbarie. Le propos est encore accentué dans un épisode où l’on découvre que The Falls at Arcadia, une « gated community » californienne, qui apparaît d’abord, dans la séquence introductive, comme un lieu idyllique (sur fond de musique douce, de vastes maisons, des pelouses bien tondues, des voisins sympathiques, tout le monde semble se connaître) est elle aussi régie par une figure de gourou tyrannique, Gene Gogolak, le président du syndicat de copropriété (s6e15). Celui-ci a rapporté de ses voyages au Tibet des artefacts magiques qui lui ont permis de matérialiser un « tulpa », une entité monstrueuse qui fait régner par la terreur (et sous peine de mort) l’ordre et le conformisme dans la petite communauté. Si Gogolak est tué par sa créature, l’épisode se conclut sur le fait que les habitants s’accommodent finalement assez bien de la présence de ce monstre, qui incarne leurs valeurs, et celles du Rêve américain : même après cet incident, The Falls at Arcadia est restée dans le classement des meilleures « planned communities » californiennes, pour la sixième année consécutive. Comme le montrent aussi les professeurs d’un lycée de Milford Haven, New Hampshire, qui débattent de la comédie musicale à monter dans l’année, en se demandant si Jesus Christ Superstar est bien approprié pour les élèves ou si une scène de Grease n'inclurait pas le « f-word », et concluent leur débat par un rituel satanique, les pires atrocités sont tout à fait compatibles avec toutes les apparences de la respectabilité américaine (on apprend au cours de l’épisode que ce culte satanique comprend notamment des viols rituels). C’est peut-être la leçon la plus glaçante des monstres de X-Files.

Agrandissement : Illustration 6

D'autres analyses d'Arthur Ségard sur X-Files disponibles dans le hors-série n°15 de La Septième Obsession, sur les monstres de la série, l'épisode Humbug (s2e20) et le « crossover » des Simpson The Springfield Files.