Une esthétique de l’obscène

« Le sexe c’est l’essence de l’existence », a déclaré Paul Verhoeven au Times il y a quelques années, regrettant la pruderie du dernier James Bond, et par extension de toute l’industrie cinématographique. D’après lui, la sexualité n’est plus évoquée que « dans un but familial : un homme et une femme s'unissent pour faire des enfants ».

Au-delà du « c’était mieux avant » du vieux réalisateur, on comprend que les timidités cinématographiques autour du sexe soient particulièrement frustrantes pour celui qui a fait de sa carrière une lutte sans fin contre le vernis des conventions sociales, un combat pour montrer l’immontrable, mettre l’obscène en scène, ce qui passe par une représentation directe de la sexualité, dès ses premiers films, Qu’est-ce que je vois ?, comédie satirique sur le quotidien de deux travailleuses du sexe à Amsterdam, ou Turkish Délices, histoire d’amour passionnée entre un sculpteur bohème et une jeune bourgeoise. Les deux films soulignent l’hypocrisie des idéaux de respectabilité de la société néerlandaise en rendant visibles les zones troubles où ils s’enracinent.

Dans le premier, un client a par exemple un fantasme d’humiliation un peu particulier : déguisé en écolier, il se fait réprimander et battre par les deux amies, dans le rôle d’une institutrice et d’une directrice d’école. À la fin de la séquence « petit Jan » range ses habits d’écolier dans son sac… avec son matériel médical. Le docteur, en costume-cravate, serre la main de la prostituée : « Merci, et à la prochaine visite » !

Dans le second, l’histoire entre Eric et Olga est d’abord sexuelle (il se passe environ une minute entre leur première rencontre et leur premier coït) et reste sur ce registre, mais c’est le regard sur leur relation qui évolue : la mère d’Olga, surtout, est d’abord extrêmement méfiante envers ce « hippie ». Leur relation (y compris dans sa dimension charnelle) reçoit ensuite la bénédiction de tous lorsqu’ils se marient, et tous le rejettent finalement quand Olga est séduite par un homme doté d’une meilleure situation qu’Eric. Au cours d’un dîner particulièrement arrosé, toute la famille multiplie les allusions grivoises et entonne une marche nuptiale lorsqu’Olga et son nouvel amant reviennent de l’arrière-salle où ils se sont embrassés, au vu de tous. La bourgeoisie puritaine ne l’est que dans la mesure où cela sert ses intérêts ; elle peut aussi, si le besoin s’en fait sentir, initier ou favoriser la relation sexuelle.

Agrandissement : Illustration 1

Quand il poursuit sa carrière à Hollywood à partir des années 1980, le projet cinématographique de Verhoeven reste le même : attaquer l’hypocrisie de la société (et de certains films) en montrant tout et en refusant notamment les tabous autour de la représentation du corps au cinéma. C’est ainsi que son épopée médiévale au titre évocateur, La Chair et le Sang, s’éloigne du carton-pâte habituel aux Robins des bois et autres Ivanhoé pour donner à voir la violence, la saleté, la maladie (la peste, aux symptômes si spectaculaires, qu’on retrouve dans Benedetta).

De même, Starship Troopers, contrairement à la plupart des space operas, n'hésite pas à montrer, dans la lutte des humains contre des aliens monstrueux, des corps blessés, déchiquetés, mutilés. Cette façon de balayer les pudeurs de gazelle du cinéma américain mainstream trouve sa traduction la plus culte dans Basic Instinct. L’image, la musique, l’intrigue, le choix de situer l’action à San Francisco et même des citations directes : un faisceau d’éléments renvoie à Vertigo.

Mais Verhoeven commence là où Hitchcock s’arrête. Si Vertigo parle de l’obsession d’un homme pour une femme (obsession manifestement, au moins en partie, sexuelle, sans que ce soit jamais explicité et bien sûr sans passage à l’acte), Verhoeven met les pieds dans le plat : dès les premiers plans du film, la blonde hitchcockienne (archétype fortement désiré, mais toujours distante, froide, inaccessible), est nue, dans un lit, avec un homme.

Cette scène de sexe particulièrement intense, marquée par l’hypervisibilité du corps féminin (à travers la position dite d’Andromaque qui permet de montrer les fesses, le dos, les seins), est comme la scène interdite du cinéma d’Hitchcock, où malgré le désir du personnage pour la blonde inaccessible (et du réalisateur pour ses actrices, comme l’ont révélé les accusations d’aggression de Tippi Hedren) tout doit rester dans l’évocation, la suggestion, le non-dit.

Agrandissement : Illustration 2

Sexe et pouvoir

Au fond, Showgirls, Starship Troopers et Benedetta suivent la même trame : un outsider découvre une fascinante structure de pouvoir (l’industrie du spectacle à Las Vegas, l’armée, le couvent), commence en bas de l’échelle (strip-teaseuse, soldat, religieuse), et grâce à une discipline ou des modifications corporelles (pratique de la danse, de la guerre, stigmates) arrive finalement tout en haut de cette structure (star d’un spectacle en vue, général, abbesse). Les institutions disciplinaires, et la façon dont ces institutions dressent les corps, est l’une des questions principales du cinéma de Verhoeven.

Même si les films appartiennent à des univers tout à fait différents, de nombreux parallèles peuvent être tracés entre les séquences d’entraînement de Starship Troopers et celles de Showgirls. La sexualité est un élément dans cette équation du pouvoir. Dans Starship Troopers, ce sont les institutions dans lesquelles évoluent les personnages qui leur dictent avec qui il est possible ou non de relationner : au début du film, Rico et Carmen, tous deux lycéens, sortent ensemble, mais finissent par se séparer une fois dans l’armée, après avoir été intégrés à des unités différentes. Plus tard, alors qu’il a partagé avec Dizzy une camaraderie de plus en plus intime dans l’infanterie, Rico finit par coucher avec elle, presque sur ordre de son supérieur (« Ne dis jamais non à une chose agréable »). C’est l’armée qui conditionne entièrement cette relation.

De même dans Benedetta, la position du personnage principal dans la hiérarchie du couvent est une condition de possibilité de sa sexualité : simple religieuse, elle doit partager une chambre commune, constamment surveillée. Mais abbesse, elle peut faire ce qu’elle veut avec Bartolomea.

Enfin, dans Showgirls, sexe et danse sont inséparables. De nombreux personnages entretiennent cette ambiguïté : James qualifie le directeur des spectacles du Stardust de maquereau, et Cristal, vedette du spectacle, traite Nomi (et l’ensemble de la profession) de pute (« Tu es une pute, chérie. On l’est toutes : on prend le fric, on encaisse les chèques, on montre ce qu’ils veulent voir »). C’est ce qui explique que les scènes de danse soient filmées comme des scènes de sexe et inversement – du moins c’est ainsi que j’interprète la fameuse scène de sexe dans la piscine, d’une intensité… rare.

Agrandissement : Illustration 3

C’est sans doute aussi cette association du sexe et du pouvoir qui explique l’obsession (quelque peu masculiniste) du réalisateur pour la pénétration, qu’elle soit réelle (le gode, et de manière générale toute la sexualité très centrée autour de la pénétration dans Benedetta) ou plus ou moins symbolique (pénétrer l’esprit des ennemis est un enjeu crucial dans Starship Troopers). Pratique sexuelle et symbole plus vaste coexistent parfois, comme dans La Chair et le Sang, où la rivalité du seigneur Steven et du mercenaire Martin qui convoitent tous les deux la jeune Agnès se traduit dans une situation de siège (Steven tente de pénétrer la citadelle où sont retranchés Martin et ses compagnons qui gardent Agnès captive).

Plus tôt dans le film, le viol collectif d’Agnès (Martin la pénétrant tandis que ses compagnons la maintiennent, un petit garçon frappant la cadence sur son tambour) avait déjà une signification politique analogue à la pénétration de la citadelle : c’est une façon, pour les mercenaires, de se venger du seigneur qui les a spoliés. Cette scène brutale a au moins le mérite de rappeler que le viol est moins une affaire de plaisir que de pouvoir : il ne s’agit pas d’une pulsion sexuelle irrépressible, mais bien de la volonté d’humilier l’autre, de la dominer, de la réduire à l’état d’objet.

Agrandissement : Illustration 4

L’interprétation politique de la représentation du sexe chez Verhoeven est complexe. Difficile de ne pas se rappeler qu’il est un homme hétérosexuel dans la façon qu’il a de filmer les femmes (et leurs seins, qu’il apprécie manifestement beaucoup). Difficile de ne pas retrouver, à certains endroits, des tropes masculinistes, comme le personnage de Catherine Trammell dans Basic Instinct, femme fatale redoutable qui, ayant fait de longues études, indépendante financièrement et bisexuelle, semble n’avoir absolument pas besoin d’un homme.

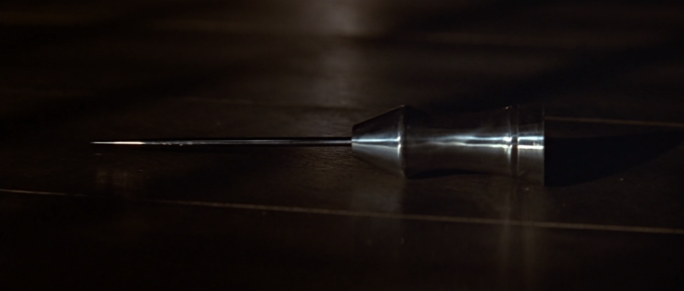

On est tenté d’analyser cette figure à l’aune du livre Backlash de Susan Faludi, qui met en évidence la diabolisation des femmes puissantes, réelles ou fictives, dans la culture médiatique américaine à partir des années 1980. C’est notamment sur le plan sexuel qu’elle se montre dominante, ce qui effraie l’officier Nick Curran. Leur première relation sexuelle commence assez classiquement en missionnaire, avant que Catherine ne prenne le dessus : elle chevauche puis attache le pauvre Nick, de plus en plus mal à l’aise à l’idée de finir non seulement assassiné comme la victime du début du film, mais peut-être surtout pénétré au pic à glace, arme signature de la meurtrière.

Faut-il pour autant prendre l’angoisse de Nick en face d’une femme qui le domine au premier degré réactionnaire ? Ce serait méconnaître Verhoeven, et surtout la plasticité de ses films, moins monolithiques qu’ils en ont l’air et réappropriables à l’infini, comme l’a encore montré récemment l’adaptation très queer de Showgirls au théâtre par Marlène Saldana et Jonathan Drillet, avec des chansons de Rebeka Warrior. Au moment de la sortie de Benedetta, Virginie Efira a d’ailleurs déclaré : « Verhoeven redonne depuis toujours aux femmes leur étonnante complexité. Il les libère des cases, des clichés dans lesquels elles sont bien souvent enfermées. En cela, c’est un réalisateur éminemment féministe. »

Agrandissement : Illustration 5