Assister au Festival de Cannes c'est toujours avoir le sensation d'effleurer un océan, riche de nombreux écosystèmes aux interactions complexes (celleux qui travaillent dans le cinéma, celleux qui travaillent dans la mode, les journalistes, les teufeur·euses, les cinéphiles...), dont on peut admirer en passant les splendeurs d'ocre et de corail mais dont il est strictement impossible de faire le tour. Même si y être (c'est déjà presque en être) permet quand même d'apaiser le FOMO de manière conséquente, les récits de Festival devraient toujours commencer par l'autre Festival, le Festival rêvé de la personne qui écrit, fait des séances qu'elle a inévitablement manquées. Pour moi il y avait notamment, toutes sélections confondues, Les Reines du drame d'Alexis Langlois, C'est pas moi de Leos Carax, Les Femmes au balcon de Noémie Merlant (co-scénarisé par Céline Sciamma), Le procès du chien de Lætitia Dosch, Furiosa de George Miller (rattrapé dès mon retour à Paris : quel kiff !), Bird d'Andrea Arnold, Vingt Dieux de Louise Courvoisier, Maria de Jessica Palud, Megalopolis de Francis Ford Coppola.

Agrandissement : Illustration 1

C'est qu'il y a dans l'air à Cannes une ritualité particulière, et quelque chose d'immensément précieux à accompagner un film dans sa toute première projection publique, endimanché·e comme à l'opéra, ce qui donne, au moins pour la soirée, l'impression que le cinéma est aussi un art vivant. C'est une ritualité qu'il faut sans doute défendre contre le règne du contenu et une certaine indifférenciation de la production audiovisuelle, sans bien sûr se voiler la face sur sa dimension profondément aristocratique. Parce que si le Festival est, comme l'a rappelé Camille Cottin lors de la cérémonie d'ouverture, « un monde parallèle » où les règles changent, ce qui ne change pas tellement à Cannes, c'est la hiérarchie sociale, même si elle a ses manifestations propres. Par exemple les différents types d'accréditation, qui offrent un accès plus ou moins privilégié à la billetterie. J'ai ainsi entendu dire que pour certaines personnes tout en haut de l'échelle, toutes les séances s'affichaient comme disponibles sur la fameuse plateforme de réservation en ligne, y compris les très convoitées séances de gala au Grand Théâtre Lumière, tandis que d'autres, pour qui tout est complet, sont constamment reléguées aux queues last minute, où se livrent parfois des luttes sans merci.

Mon expérience cannoise précédente datait de 2021, la première édition post-confinement, qui s'est exceptionnellement tenue en juillet et a attiré moins de festivaliers que d'habitude, ce qui m'a permis d'assister avec une certaine facilité à toutes les séances que je voulais. Cette année, affrontant par deux fois la file last minute du Grand Théâtre Lumière, je me suis assez vite rendu compte que j'en avais sous-estimé la violence. Pour voir un film particulièrement attendu (en l'occurrence The Shrouds de David Cronenberg et Parthenope de Paolo Sorrentino), il faut se trouver sur place (en tenue de gala, donc) au moins trois heures avant la séance. Pour le Sorrentino, le groupe d'Italiens au début de la file attendait depuis 8h du matin, pour un film projeté à 22h15. Dans les deux cas, les péripéties de la queue étaient plus palpitantes que celles des films. On ignore à l'avance combien de last minute sont accepté·es, tout dépend du nombre d'invitations annulées ou non honorées : ainsi, la légende raconte - je n'étais pas encore arrivé au Festival - qu'aucun·e last minute n'a été admis·e pour Megalopolis : tous·tes les invité·es étaient venu·es. Du coup, rien n'est sûr tout au long du parcours (la queue elle-même, derrière le Palais des Festivals ; le sas à côté du tapis rouge, où on nous fait entrer à peu près une heure avant la séance, après les vérifications de sécurité ; et même jusque devant les portes de la salle, où l'on peut encore se faire recaler, ce qui a bien failli m'arriver pour le Sorrentino), et tout se joue souvent à une dizaine de personnes près - estimations toujours faussées par les inévitables grugeur·euses ; une forme de solidarité s'organise alors pour garder sa place et celle des autres dans la queue, gagnées par de longues heures d'attentes (généralement riches de discussions cinéphiles) et que des personnes peu scrupuleuses voudraient spolier au dernier moment. La queue last minute est une aventure pleine d'angoisse, d'espoir, d'abattement, de retournements de situations, et comme toujours le vrai trésor ce sont les ami·es qu'on se fait en chemin.

Agrandissement : Illustration 3

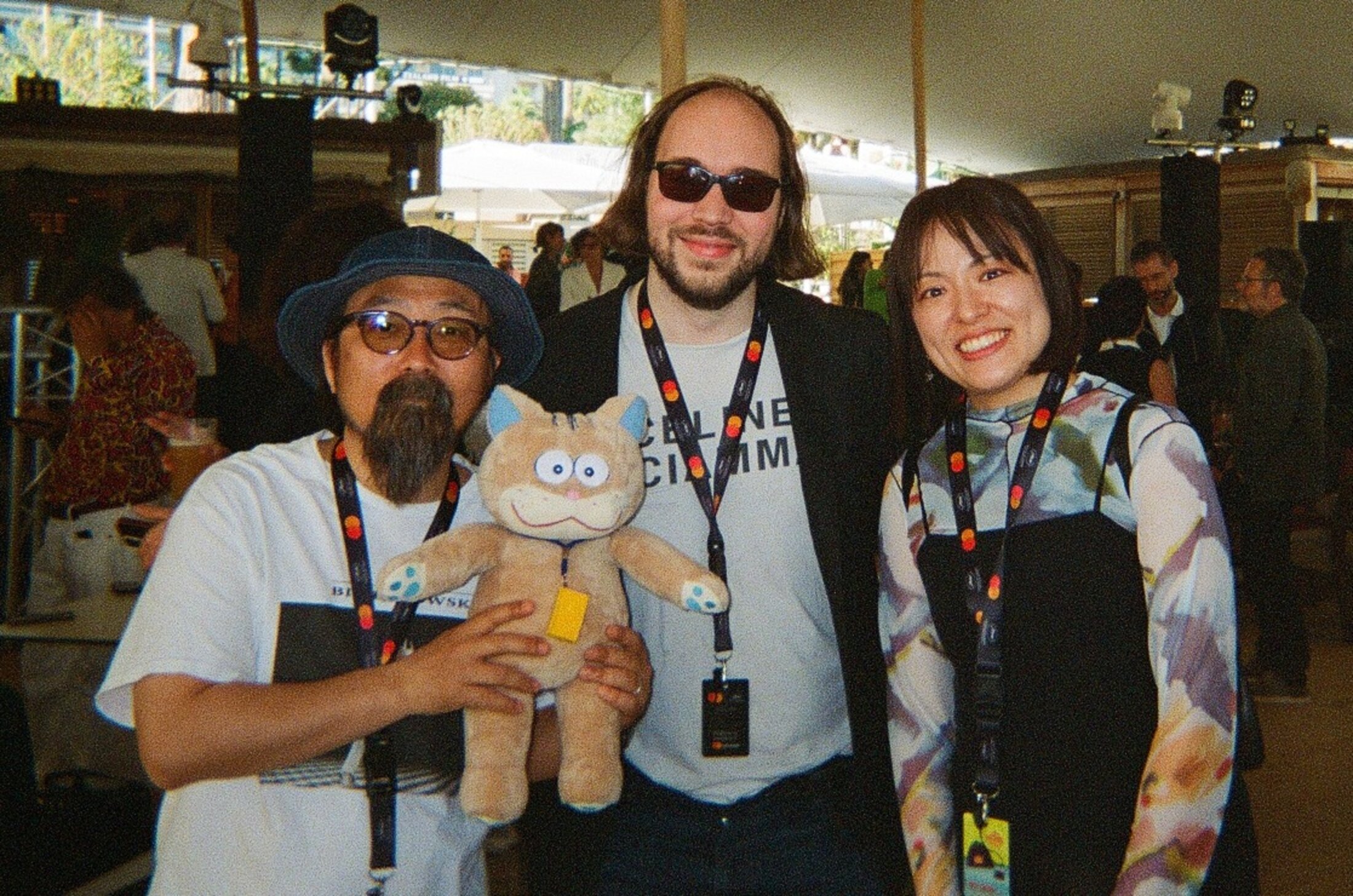

Parmi les films les plus enthousiasmants découverts cette année : September Says d'Ariane Labed, une belle et déconcertante histoire de sororité, impeccablement mise en scène, et dont il vaut mieux presque ne rien savoir d'avance ; Eat The Night de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, mélancolique et lumineux, dont le jeu-vidéo fictif, Darknoon, est l'une des plus belles hétérotopies cinématographiques des dernières années ; Ce qu'on demande à une statue c'est qu'elle ne bouge pas [Αυτο που ζηταμε απο ενα αγαλμα ειναι να μην κινειται] de Daphné Hérétakis, court-métrage ludique et profond qui interroge le poids du passé (particulièrement à Athènes, sous l'ombre du Parthénon) et les idéaux révolutionnaires de la jeunesse ; Animale d'Emma Benestan, fable écoféministe très réussie, ou encore le très beau documentaire Jacques Demy, le rose et le noir de Florence Platarets, qui rend justice à la vision singulière, à la créativité folle et à l'humanisme profond d'un cinéaste souvent résumé à ses comédies musicales les plus connues et d'occasionnels nanars. J'ai également été impressionné par les films d'animation vus sur la Croisette, Anzu, chat-fantôme de Yoko Kuno et Nobuhiro Yamashita, et Angelo dans la forêt mystérieuse de Vincent Paronnaud et Alexis Ducord, traitant tous les deux dans leur propre style, sous la forme d'une aventure initiatique toujours très drôle, de la question du deuil.

Agrandissement : Illustration 4

Cette question, comment vivre avec nos mort·es, comment nos mort·es survivent à travers nous, ce qu'iels nous font, ce qu'iels nous font faire, m'a semblé traverser beaucoup de films vus au Festival (parmi ceux que j'ai cités qui abordent cette question, dans une scène au moins, parfois dans leur structure même, il y a Furiosa, The Shrouds, Parthenope, September Says, Eat The Night, j'en profite pour mentionner aussi le très joli Blue Sun Palace de Constance Tsang, et le court très poétique de Jan Bujnowski, Dancing In The Corner [Taniec w Narożniku]). Dans le film de Cronenberg, le personnage de Karsh est l'inventeur de linceuls connectés qui permettent de voir, sur des pierres tombales-écrans ou une application mobile dédiée, le corps du défunt en très haute définition. À travers ce dispositif, il guette la décomposition du corps de sa femme décédée. « D'une certaine manière, les linceuls que mon personnage principal a inventés sont des dispositifs cinématographiques, précise le réalisateur dans une interview [1]. Ils créent leur propre cinéma, un cinéma posthume, un cinéma de la décomposition. Avant d'écrire le scénario, j'étais conscient de l'aspect cinématographique des linceuls, qui créent leur propre cinéma étrange, un cinéma-tombe, un cinéma-cimetière [their own strange grave cinema, cemetary cinema]. C'est très intéressant parce que je regarde souvent des films pour voir des mort·es. Je veux les revoir, je veux les entendre. Et le cinéma est une sorte de machine post-mort couverte d'un linceul [a kind of shrouded post-death machine]. D'une certaine façon, le cinéma est un cimetière. » L'idée est absolument sublime et on regrette qu'au lieu de faire un film verbeux et autocentré (où il se fantasme en Vincent Cassel ?) Cronenberg n'ait pas écrit un essai sur le cinéma comme machine contre la mort, ou comme cimetière un peu particulier, autorisant ce voyeurisme étrange des corps disparus. Sur un tout autre ton, c'est la même idée qu'explore la drôle d'histoire de Christophe Honoré, Marcello Mio, qui évoque le fantôme à la fois d'un père et d'une star de cinéma.

Agrandissement : Illustration 5

Le rapport du cinéma au corps, sa dimension charnelle ou vampire vis-à-vis des acteur·ices, s'est trouvé être au cœur d'autres films de la compétition. Ainsi, sur le papier, le Docteur Jekyll et Mister Hyde féministe proposé par The Substance de Coralie Fargeat avait tout pour me plaire. Une présentatrice d'émission de fitness quinqua dont la carrière est finie (parce que, comme disait Muriel Robin, « quand on n'est pas pénétrable dans cette société et au cinéma, on ne vaut rien ») accepte de tester un étrange produit faisant surgir d'elle un alter ego jeune et sexy, avec qui il lui faut alterner tous les sept jours, ce qui devient de plus en plus difficile à mesure que son double est de plus en plus sollicité... Or, tout à son plaisir de nous livrer la comédie la plus grand-guignolesque possible, le film ne trouve pas la bonne distance pour traiter son sujet. Voulant mettre en évidence l'âgisme de l'industrie du spectacle, il fait pourtant de la vieillesse un film d'horreur sans issue. Cherchant à dénoncer la sexualisation outrancière des corps féminins, il reproduit cette sexualisation sans la dépasser, et se complaît dans le male gaze le plus total (« Des culs ! Des culs ! Des culs ! » résume-t-on dans les Cahiers du Cinéma [2])... Mais à tout prendre, je préfère encore le cynisme de Fargeat à l'hypocrisie de Sorrentino. Celui-ci, visiblement fasciné par la beauté de sa jeune actrice, détaille son visage et son corps dans d'interminables gros plans qui se multiplient sous prétexte que son personnage (Parthenope, nom de sirène mythologique échouée dans la péninsule sorrentine, en grec ancien Παρθενόπη, « celle qui a un visage de jeune fille », de παρθένος, « jeune fille », en particulier « vierge », bref tout un programme) serait une métaphore de Naples, ville belle et haïssable, iconique, brillante, surtout éprise de liberté (et les quelques séquences qui ont plus d'ampleur dans le film, qui montrent des rites, des collectifs, ou qui suivent l'excellent personnage de Greta Cool, font regretter que Sorrentino n'ait pas vraiment choisi de faire un film sur Naples), dans un geste cinématographique très siècle dernier (« Comme un porno sans le hard », résume-t-on dans Libé [3]) et dont on ne comprend pas qu'il soit reçu, en big 2024, avec autant d'enthousiasme par autant de spectateurs.

Agrandissement : Illustration 6

Mais même des films oubliables prennent une aura, une profondeur particulières dans le Grand Théâtre Lumière, en tant qu'ils sont des miroirs plus ou moins volontaires de cette société guindée qui les regarde. À cet égard, le choix du Deuxième Acte de Quentin Dupieux en film d'ouverture, avec quelques uns des acteurs les plus en vue du cinéma français jouant presque leur propre rôle, était assez intéressant, et révélateur de certains non-dits de la cérémonie d'ouverture, par exemple dans la scène où Raphaël Quenard / Willy tente d'embrasser sans son consentement Léa Seydoux / Florence, alors que des rumeurs insistantes planent sur cet acteur en particulier, et que le cinéma français n'a clairement pas fini de balancer ses porcs. De même, la scène dans Parthenope où deux familles napolitaines « s'unissent » rituellement, vêtues luxueusement autour d'un spectacle obscène, ou encore, dans The Substance, la soirée de gala qui reste un instant sur sa lancée cérémonielle malgré un imprévu de taille, juste avant que ça parte en full Brian Yuzna, se chargent de sous-entendus savoureux dans le contexte cannois. Après tout, au moins depuis Ruben Östlund et ses Palmes d'or, ça fait partie de Cannes de n'être pas dupe de Cannes. Et c'était en effet une année particulièrement intéressante pour observer l'envers du décor - pour entendre les revendications du collectif Sous les écrans la dèche, dénonçant la précarité des travailleur·euses des festivals de cinéma (« Champagne pour les invité·es, RSA pour les employé·es », « Sans nous pas de Festival », disaient leurs pancartes), et pour voir, à moitié déchirés sur les murs du centre-ville, les collages de Tapis rouge, colère noire, dénonçant notamment la complaisance du milieu du cinéma avec les agresseur·euses et les harceleur·euses (« PatriarCannes #MeToo », « Séparons l'homme du CNC »), mais aussi l'invisibilisation presque totale du génocide en Palestine.

Agrandissement : Illustration 7

Il y a une ivresse, c'est sûr, à cette grand-messe du cinéma, à voir les films s'étendre hors de l'écran, exister dès le tapis rouge, où la musique qui passe semble déjà faire écho à l'univers d'un·e réalisateur·ice ; pour le Sorrentino, la playlist a mis l'italo disco à l'honneur, ainsi que des tubes à la fois kitsch et dance, très La Grande Bellezza. Survolant les chroniques mondaines des Inrocks j'ai cru comprendre que certaines soirées permettaient également à la fois de célébrer un film et de le prolonger de façon festive, malheureusement je n'ai pas été invité (To whom it may concern : envoyez-moi un carton l'année prochaine comme ça je pourrai faire un meilleur article). Mais, au moment de la redescente, il est bon de se rappeler qui si cette ivresse existe c'est aussi en raison du caractère inaccessible, excluant de l'évènement, qui n'est pas sans rappeler l'élitisme particulier de certains rites républicains : le Festival de Cannes n'est-il pas un énième concours général, une énième remise d'insigne, de légion, d'ordre du mérite, promettant un statut honorifique, presque une transfiguration, à celleux qui ont la chance d'être distingué·es ? Si le Panthéon est « l'École normale des morts » [4], est-ce que Cannes n'est pas l'École normale des films ?

Agrandissement : Illustration 8

La montée des marches des équipes en Sélection officielle, sorte d'anabase vers le paradis cinéphile, avec l'indéboulonnable délégué général qui patiente en haut des marches comme un saint Pierre débonnaire, est la matérialisation parfaite de cet imaginaire de l'élévation, à la fois scolaire et apothéotique. Un imaginaire qui se marie bien sûr très bien avec l'industrie du luxe (et l'idée d'une « élégance à la française »), avec un mode de vie carboné et intenable, et dont on se demande finalement quel rapport il a, au fond, avec le cinéma, art populaire par excellence. Une grande fête du cinéma, une sacralisation de la salle, et même des rites un peu désuets, d'accord, pourquoi pas, mais au nom de quoi tout le monde ne serait pas convié ? [5] - se demande-t-on dans les derniers mètres de la queue last minute, espérant que ce soir encore assez d'invité·es aient eu la flemme pour que ça passe, et tandis que les 1% nous regardent de bien haut depuis la verrière du Salon Croisette aménagé en bar VIP, aux derniers étages du Palais des Festivals.

Agrandissement : Illustration 9

[1] Leonard Pearce, « David Cronenberg Faces Death in First Teaser For The Shrouds », The Film Stage, 13/05/2024.

[2] Yul Sadat, « The Substance de Coralie Fargeat - Escale à Gerardmer(de) », Les Cahiers du Cinéma, 21/05/2024.

[3] Didier Péron, « Cannes 2024 : Parthenope de Paolo Sorrentino - Palace, ton univers impitoyable », Libération, 22/05/2024.

[4] Mona Ozouf, « La Panthéon, l'École normale des morts », De Révolution en République, Gallimard, 2015 [1984], pp. 316-336. L'expression est d'André Billy.

[5] On peut d'ailleurs noter que si Thierry Frémaux avait souhaité, au début de cette édition, « un festival sans polémique », quelques unes ont tout de même éclaté, notamment autour de l'accessibilité du tapis rouge et du traitement différentiel de certain·es invité·es. Ainsi, lorsque l'équipe du film Un p'tit truc en plus a monté les marches, le réalisateur Artus a dû porter l'acteur Sofian Ribes, geste révélateur de l'aspect profondément validiste de cette cérémonie, et qui aurait « choqué » la ministre déléguée en charge des personnes handicapées, réaction plus risible qu'autre chose vu l'implication du gouvernement sur le sujet. « La tête qu'elle va faire quand elle va apprendre pour le métro »... Certains tweets (ici, ici ou là) ont également souligné le zèle d'une responsable de la sécurité à presser des femmes racisées lors de leur montée des marches.