Agrandissement : Illustration 1

Dans la saga planétaire de la politique d'extrême droite, Javier Milei représente l'Argentine, comme en témoignent la campagne menée en sa faveur par Tucker Carlson, le journaliste préféré de Donald Trump, et ses embrassades avec la famille Bolsonaro.

Deux points cependant caractérisent la variété argentine de l'ultra-droite transnationale. D'une part l'importance d'un mouvement féministe transversal et de masse, actif à l'intérieur et à l'extérieur des organisations sociales et politiques, tout comme dans les rues et les urnes.

D'autre part une crise économique marquée par le duo dette/inflation.

Ces deux aspects essentiels de la réalité argentine ont modifié le mode d'expression de l'extrême droite, et expliquent également le soulagement, au moins temporaire, d'avoir empêché la victoire de La Libertad Avanza, la coalition de Milei, au premier tour des élections générales, après sa victoire surprise aux primaires obligatoires du PASO[1] le 13 août dernier.

Revenons aux éléments spécifiques mentionnés plus haut, cette conjonction que nous appelons politisation féministe. Cette politisation féministe permet de rendre visible la crise des modèles patriarcaux de relations interpersonnelles, et de la relier à l'aggravation de la crise économique (qui a conduit à une augmentation de la dévaluation des revenus et du poids du travail informel, qui est un travail formel mais sous-payé).

Pour analyser le retour en force de Massa et son contexte, il faut prendre en compte le désespoir économique de la précarité quotidienne, ainsi que la politisation féministe. Il faut comprendre l'articulation entre l'économie quotidienne et les modes d'intervention, à de multiples niveaux, du mouvement féministe.

La politisation féministe a joué un rôle central dans le rejet de l’opposition binaire politique/économie, et le refus de l’idée que l'une ou l'autre expliquerait le triomphe de Milei en août et sa défaite en octobre. Elle a permis des interprétations micropolitiques des phénomènes de masse. Récemment, elle s'est attachée à transformer la prise de conscience des phénomènes quotidiens et des modes de vie dans des contextes de violence en une source d'analyse et d'articulation politiques, dotée de la capacité d'intervenir.

Ceci a joué un rôle clé dans la recomposition des mémoires, et a même modifié le récit de la transition démocratique, en réactivant des chronologies et des épisodes depuis longtemps cantonnés aux étagères de la marginalité historique. Cette année, l'Argentine célèbre 40 ans de rétablissement démocratique après la défaite de la dictature, ce qui rend d'autant plus inquiétante la possibilité d'un triomphe politique des négateurs de la dictature.

Au cours de sa campagne, Victoria Villarruel, candidate de Milei à la vice-présidence, a nié le terrorisme d'État, blanchi le génocide et exigé le rétablissement du service militaire obligatoire. Ce faisant, elle a attaqué le consensus populaire des luttes pour les droits humains menées par les Mères et Grand-mères de la Place de Mai (qui se mobilisent pour les personnes disparues pendant la dictature), dont la résistance continue est une étoile polaire morale en Argentine.

Nous proposons de "mettre en constellation" une série de points qui, pour nous, ont joué un rôle fondamental dans la remontée de Massa dans les urnes, au moment où l'ultra-droite pensait, prématurément, qu'elle gagnerait au premier tour. Nous soulignons le travail de confrontation politique qui a porté la bataille dans les médias, dans les foyers et dans les rues depuis les primaires du 14 août dernier.

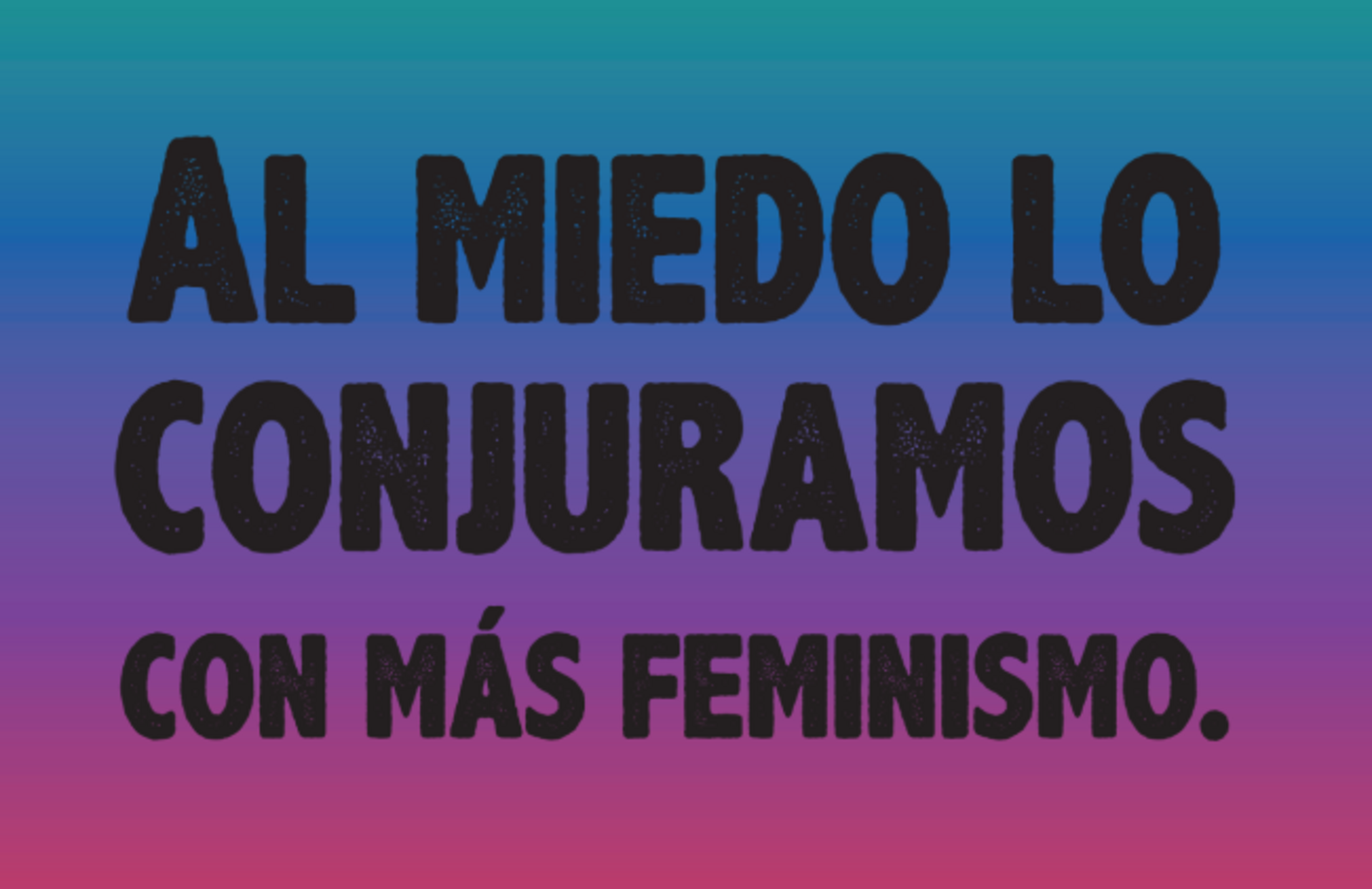

En témoigne la campagne graphique qui illustre ce texte, que nous avons menée en tant que collectif Ni Una Menos. À partir de slogans qui débattent du sens du mot liberté, nous avons produit avec Mujeres Que No Fueron Tapa (MQNFT) un texte collectif qui associe la liberté aux droits de la vie quotidienne. La liberté signifie que, grâce à une éducation sexuelle exhaustive, de nombreux enfants et adolescents ont été encouragés à dénoncer les abus. La liberté, c'est de pouvoir prendre sa retraite après avoir travaillé comme femme au foyer ou aide-soignante, grâce à la reconnaissance des soins comme travail.

Nous souhaitons approfondir notre compréhension de la manière dont s'est déroulée cette activation politique qui, par le biais du vote des femmes et de la population LGBTQI (mais pas uniquement), a activé un frein d'urgence contre le danger de destruction collective. Ce danger est incarné par Milei et Villarruel, ainsi que par la législatrice Lilia Lemoine et Rodrigo Marra, leurs candidats à la tête du gouvernement de Buenos Aires.

Agrandissement : Illustration 2

Trois propositions féministes contre l'extrême-droite

Comment comprendre au mieux ce processus qui a rallié les suffrages, investi les rues et fait irruption dans le débat public ?

Tout d’abord la proposition d'autorisation du port d'armes, et la question des féminicides. La proposition de Milei était le symbole d'une guerre de tous contre tous, afin de capitaliser sur les préoccupations des citoyens en matière d'insécurité. Cependant, sa suggestion de permettre aux enfants d'aller à l'école avec des armes à feu, qu'il s'attendait à voir s'enflammer comme de la poudre à canon, a été rejetée par les mères, ce qui a suscité de nombreuses réactions négatives à l’égard de Milei.

La question des armes est une préoccupation transversale dans le débat public sur les féminicides. Une étude réalisée par Aldana Romano et Julián Alfie[2], de l'Institut d'études comparatives en sciences pénales et sociales (INECIP), a révélé que 97 % des utilisateurs enregistrés d'armes à feu sont des hommes, et qu'un féminicide sur quatre est commis avec une arme à feu. La négation par Milei des féminicides lors du deuxième tour du débat a fortement alarmé les femmes qui, depuis 2015, ont fait de cette question un thème central de leur organisation.

La réponse à Milei est venue de mères et de femmes de toutes les classes sociales, trop souvent témoins de l'horreur des féminicides, et témoigne de la manière dont la politisation de la violence domestique a donné des résultats dans les urnes.

Le deuxième élément concerne la responsabilité en matière de paternité et de pension alimentaire. Lilia Lemoine a proposé un projet de loi visant à "avertir" les pères lorsqu'une femme est enceinte, afin de leur permettre ou pas de reconnaître leur paternité. Cette proposition a également suscité une vague d'indignation dans de nombreux milieux.

Quel réflexe a été activé ici ? Comment a-t-il été suscité par une politisation féministe issue d'un militantisme présent dans les organisations, à travers les débats et dans les assemblées, et aussi à travers les politiques publiques ?

Le processus de politisation de la maternité s'enracine dans l'activisme de nombreux collectifs contre le non-respect de la pension alimentaire (qui est une manière de facto de rejeter la paternité). Il est également enraciné dans la lutte contre l'endettement extrême de ceux qui travaillent sans salaire, combiné à des emplois mal rémunérés.

Les femmes s'endettent pour vivre et faire vivre leur famille, ce qui les appauvrit et les rend beaucoup trop indisponibles. L'année dernière, le ministère de la Femme, des Politiques de Genre et de la Diversité Sexuelle de la province de Buenos Aires a présenté une première mesure qui a révélé des données choquantes : notamment que près de sept pères sur dix ne paient pas la pension alimentaire, ou le font de manière irrégulière. L'Institut National des Statistiques et du Recensement a récemment commencé à intégrer un "indice de parentalité", une mesure du coût des soins, comme outil social et juridique pour montrer comment et pourquoi la pauvreté est féminisée.

Ce vocabulaire est issu de la lutte féministe, et a rendu plus explicite le lien entre précarité et régime moral et rôles de genre imposés aux femmes. Se demander pourquoi la maternité est pénalisée par la pauvreté permet de poser une autre idée de la liberté : la liberté d'être mère sans être pauvre. C'est un rejet de la liberté patriarcale, qui permet aux pères de ne pas assumer la responsabilité d'élever et de subvenir aux besoins des enfants.

Le troisième exemple est lié aux soins. Dans plusieurs déclarations publiques, Milei a nié l'écart salarial entre les hommes et les femmes, écart évident lorsqu'il s'agit de louer une maison, trouver un emploi, gérer un petit restaurant ou une soupe populaire, ou de s'occuper de membres de la famille malades.

Pendant la pandémie, la quantité de travail de soins a dramatiquement augmenté, ce qui a eu un impact sur le travail dit de première ligne[3], mais aussi sur une série de tâches sur lesquelles le mouvement féministe attirait l'attention depuis des années, permettant une autre conception du travail de soins.

L'accent mis sur la microéconomie

Nous avons voulu nous concentrer sur ces questions qui, pour certains intellectuels, ne renverraient qu’à une microéconomie des portes à l'intérieur de la maison. Mais ces portes ne sont plus fermées. La microéconomie est un mode de capillarité qui nous permet d'examiner et d'expliquer des phénomènes vécus par des millions de personnes. On ignore trop d'informations lorsque l'on ignore la centralité de l'économie domestique - qui est le lieu où l'inflation est la plus ressentie - en tant que sphère de politisation et de conflit social.

Il est bien sûr plus facile de rendre le féminisme responsable de la frustration des jeunes hommes face à un avenir hostile ou du ressentiment qu’éprouvent des masculinités incapables d'assurer une vie décente, et de l'accuser de banaliser les droits sexuels et reproductifs, comme s'il s'agissait là d'un luxe extravagant.

Le capital politique du féminisme est constamment invisibilisé ; il permet pourtant d'activer des formes de connaissance qui peuvent être traduites en luttes concrètes.

Les images et les expressions de liberté collective et démocratique, y compris celles reproduites ici, en sont un exemple. Ces images concurrencent le terrorisme financier de la course à la monnaie et l'utopie réactionnaire des hommes armés.

Le 4 novembre, plus de 1,5 million de personnes ont participé à la 32e Marche des Fiertés annuelle à Buenos Aires. Leur slogan était : "¡Ni un ajuste más, ni un derecho menos !" (Pas un compromis de plus, ni un droit de moins).

Milei n'a pas gagné le premier tour. Ses chiffres étaient, pour les raisons signalées plus haut, bien inférieurs à ceux des primaires. Cependant, dans la semaine qui a suivi les élections générales, l'alliance forgée entre Milei et l'ancien président Mauricio Macri - qui a négocié la dette auprès du Fonds monétaire international en 2018 - a réorganisé la coalition conservatrice et d'extrême droite.

Les prédictions actuelles pour le second tour se résument à un jeu de pile ou face : les chiffres peuvent aller dans un sens comme dans l'autre. Pour notre part, nous resterons actives dans les rues, les maisons et les salles de classe pour empêcher les forces ultra-néolibérales, négationnistes et fascistes de l'emporter le 19 novembre.

Verónica Gago est une militante féministe argentine, professeure des universités et éditrice.

Luci Cavallero est une militante féministe et chercheuse argentine.

Toutes deux sont membres du mouvement Ni Una Menos.

14 novembre 2023

traduite de l'anglais par Isabelle Saint-Saëns

Version anglaise Feminist Politicization Slows Far Right Momentum in Argentina

Version espagnole Politización feminista, freno de emergencia en Argentina

[1] i.e. le premier tour de la présidentielle. Lire Verónica Gago et Luci Cavallero PASO 2023: un análisis feminista del rugido del león

[2] Cuando el macho dispara: armas de fuego y violencias de género en Argentina

[3] La casa como laboratorio: finanzas, vivienda y trabajo esencial par Luci Cavallero, Verónica Gago