Le 24 juillet dernier, le contenu du projet de loi de bioéthique a été présenté par le Gouvernement. Il ouvre aux femmes de nouveaux droits reproductifs : seules ou en couple, elles pourront désormais accéder aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) quelle que soit leur orientation sexuelle. Néanmoins, le choix opéré par le gouvernement concernant la filiation des enfants qui naîtront au sein d’un couple de femmes est problématique en ce qu’il revient à signifier publiquement, pour la première fois, le recours à un don de sperme. Mais est-il vraiment nécessaire, sous couvert de transparence, de rappeler le caractère sexué de la procréation humaine dans un acte d’état civil ?

Ouverture de la PMA à toutes : trois options en matière de filiation

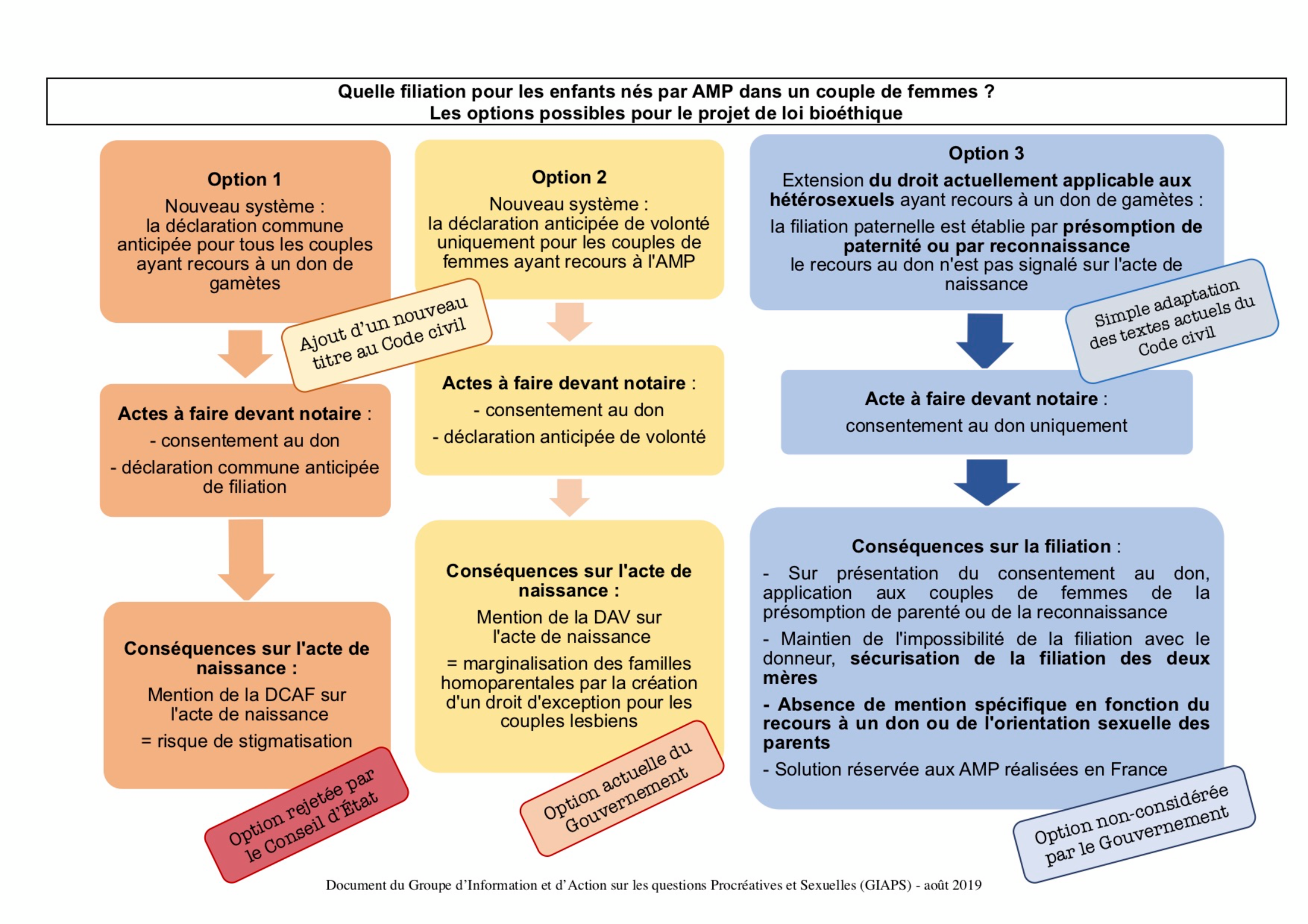

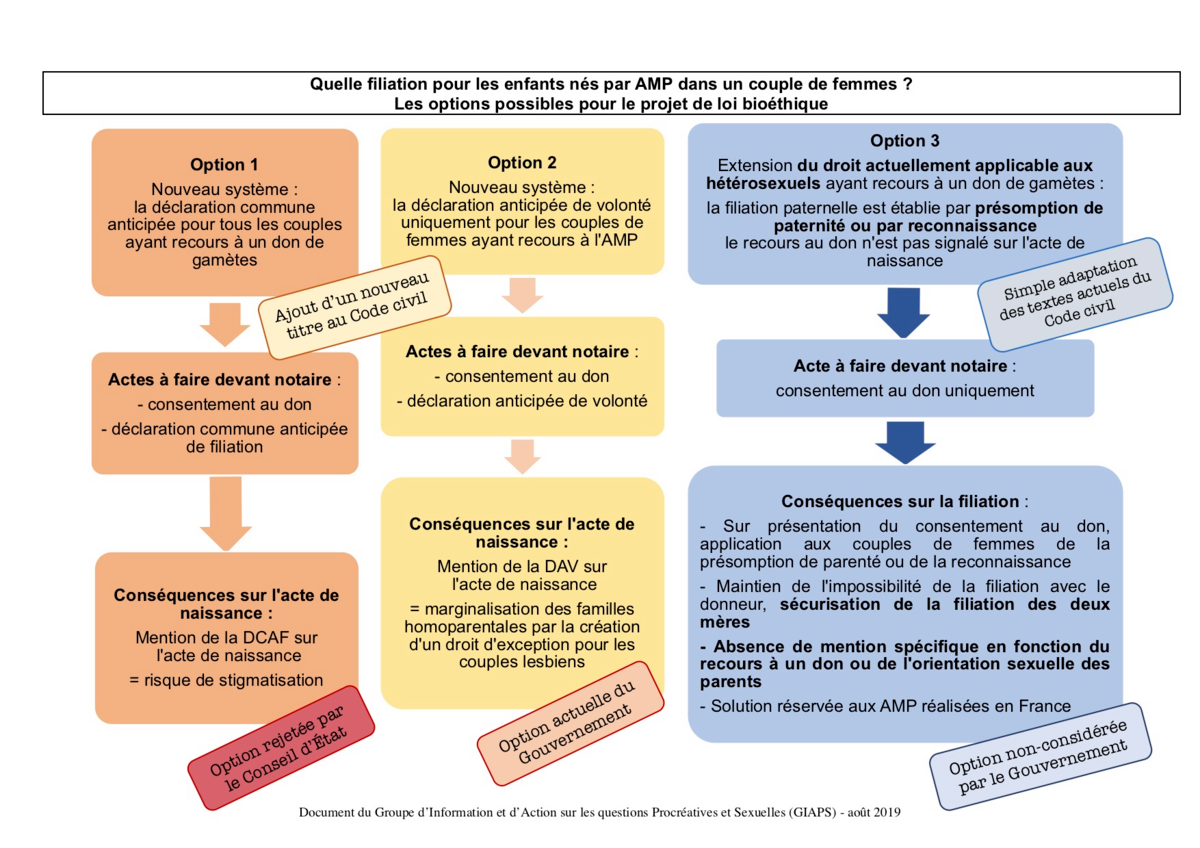

Trois options étaient envisageables pour permettre à deux femmes d’être mères d’un enfant dès sa naissance. Premièrement, la création d’un nouveau mode d’établissement de la filiation pour tous les enfants issus d’un don de gamètes, qu’ils soient nés dans un couple homosexuel ou hétérosexuel ; deuxièmement, ce même nouveau système de filiation mais réservé uniquement aux enfants nés dans les couples de femmes ayant recours à une AMP ; troisièmement, l’extension à toutes du dispositif qui s’applique depuis 1994 aux couples hétérosexuels qui ont recours à un don de gamètes.

De ces trois options, le gouvernement n’en a retenu que deux, écartant d’emblée la possibilité d’étendre le dispositif actuel aux nouvelles bénéficiaires de l’AMP. Le Conseil d’État, qui s’est prononcé sur les deux options restantes, privilégie, quant à lui, la création d’un mode de filiation propre aux couples de femmes ; et c’est cette solution - la déclaration anticipée de volonté (DAV) - qui est retenue dans le projet de loi présenté par le Gouvernement.

Une filiation propre aux enfants conçus par don : une stigmatisation

Pourquoi le Conseil d’État a-t-il écarté la création d’un mode d’établissement de la filiation spécifique à tous les enfants nés d’un don ? Parce que la Déclaration commune anticipée de filiation (DACF) - passée devant notaire et que tous les couples ayant recours à une AMP avec donneur auraient dû remettre à l’officier d’état civil pour établir leur filiation - pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, en signalant sur l’acte de naissance que l’enfant est né d’un don, ce système aurait obligé les enfants à révéler à des tiers, tout au long de leur vie, cette information médicale, intime et privée. Ensuite, la DCAF aurait contraint les parents ayant eu recours à un don à en parler à leurs enfants avant leur majorité, de crainte qu’ils ne l’apprennent en consultant leur acte de naissance. Or, le Conseil d’État reconnaît que le moment et les modalités de cette discussion doivent rester de la responsabilité des familles, en fonction de l’histoire particulière de chacune. Il conduirait en outre à ce que soient distingués, au sein d’une même fratrie, les enfants issus de don et ceux que leurs parents auraient conçus sans tiers donneur. Ajoutons enfin qu’un tel système créerait une confusion entre la filiation, qui relève de l’état civil, et une information médicale, la conception de l’enfant par don de gamètes.

Le Conseil d’État recommande finalement de ne pas créer une filiation propre aux enfants issus de don et enjoint le Gouvernement à retenir l’autre option : une filiation exclusivement réservée aux couples lesbiens ayant recours à une AMP.

Une filiation propre aux enfants de couples de femmes : une marginalisation

Que contient désormais le projet de loi bioéthique en matière de filiation ? La création d’un nouveau mode d’établissement de la filiation spécifique aux couples lesbiens : la déclaration anticipée de volonté (DAV). Afin de pouvoir être désignées comme les deux mères de l’enfant, les femmes ayant recours à une AMP seront contraintes de faire établir, devant notaire - et donc en payant - un acte prouvant qu’elles s’engagent à être parents. À la naissance de l’enfant, cette déclaration produite à l’officier d’état civil sera mentionnée sur l’acte de naissance afin d’établir leur double filiation. Anodine en apparence, cette nouveauté nécessite en réalité la création d’un nouveau titre dans le Code civil et bouleverse notre système de filiation : pour la première fois en droit français, le mode de conception de l’enfant est inscrit, par le biais d’un mode d’établissement de la filiation singulier, sur l’acte d’état civil. Cela revient également à créer des filiations différentes en fonction de l’orientation sexuelle des parents : d’un côté, une nouvelle filiation uniquement pour les lesbiennes et de l’autre, le droit commun, réservé aux hétérosexuels.

Pourtant, dès 1988, dans son rapport inaugurant les travaux préparatoires de la première loi de bioéthique encadrant l’assistance à la procréation, -seuls les couples hétérosexuels étant alors visés-, le Conseil d’État soulignait que “la filiation de l’enfant issu de la PMA doit être abordée avec le souci de s’écarter le moins possible du droit commun de la filiation. Il paraît hautement souhaitable de ne pas soumettre cet enfant à des règles exorbitantes qui le marginaliseraient de façon voyante. Ce jus singulare serait contraire à son intérêt ainsi qu’au principe de l’égalité des enfants, quelle que soit leur naissance (ici le mode de leur procréation)”[1]. Pourquoi ce qui semblait à l’époque une évidence pour les couples hétérosexuels ne l’est pas aujourd’hui pour les couples de femmes ? Au nom de quoi les enfants de lesbiennes ne devraient-ils pas être protégés d’une marginalisation par le droit ?

La déclaration anticipée de volonté : une concession aux réactionnaires

L’explication se trouve à la fois dans le rapport du Conseil d’État et dans les déclarations de la ministre Agnès Buzyn. Selon le Conseil d’Etat, la solution d’un mode de filiation spécifique aux lesbiennes “est de nature à favoriser l’acceptation de la réforme”, comprendre par là qu’en n’ouvrant pas le droit commun de la filiation aux couples lesbiens, en ne leur permettant pas d’établir leur filiation comme aujourd’hui le font les pères hétérosexuels stériles en cas de recours à un don de gamètes, on apaise les craintes des mouvements réactionnaires qui refusent l’égalité des droits entre les familles. “On ne ment pas aux enfants” en quelque sorte, en écrivant noir sur blanc que si l’enfant à deux mères elles n’en sont pas toutes les deux les génitrices. C’est d’ailleurs ce qu’affirme la ministre lorsqu’elle déclare dans la presse qu’“il n’est pas question d’effacer l’existence d’un tiers donneur (...). On ne nie pas qu’il faut un spermatozoïde pour faire un bébé”. Mais qui le nie ? Quel couple de femmes affirme avoir conçu son enfant sans intervention extérieure ? Aucun, évidemment. Quelle est alors l’utilité de l’indiquer sur l’acte de naissance ? Ce n’est pas parce que cela est vrai biologiquement qu’il est nécessaire de le mentionner dans un acte juridique : la filiation est instituée par le droit, elle ne dit pas la conception. Elle est un lien juridique qui peut être totalement distinct de la réalité génétique. Être né de deux ovocytes est biologiquement impossible, mais avoir deux mères est juridiquement possible. En réalité, en instituant dans le droit français une filiation propre aux femmes lesbiennes, le Gouvernement tente de rassurer la Manif pour tous : la “PMA sans père” n’est pas une PMA sans géniteur, le droit se charge de le rappeler.

La persistance des discriminations subies par les personnes homosexuelles pourrait-elle expliquer que certaines soient aujourd’hui tentées d’accepter un système juridique dérogatoire, exorbitant du droit commun, au motif qu’il constitue une avancée par rapport à l’existant ? Pourtant, ne pas faire de différence dans l’établissement de la filiation selon qu’on est né d’un don ou pas, de deux parents de sexe différents ou de même sexe, voilà la véritable égalité, qui, seule, devrait être revendiquée.

Une solution qui a fait ses preuves : le droit commun pour tous et toutes !

Face à ce système stigmatisant, il existe cependant une solution simple et efficace : appliquer aux couples de femmes le droit commun, trop rapidement écarté par le gouvernement. Le régime actuel de filiation prévu pour les couples hétérosexuels infertiles pourrait en effet facilement être étendu aux couples de femmes ayant recours à l’AMP. Mis en place en 1994 et inscrit à l’article 311-20 du Code civil, il a largement fait ses preuves : une fois que le couple a accepté un don de sperme, la filiation paternelle de l’enfant est établie, à sa naissance, selon le droit commun, c’est-à-dire par présomption de paternité pour les couples mariés et par reconnaissance pour les autres. Ainsi, actuellement, aucune différence n’apparaît, sur l’acte de naissance, entre les enfants nés d’un don de sperme et les autres. La seule particularité du dispositif est que le lien de filiation paternelle est incontestable, alors même que le père n’est évidemment pas le géniteur ; il est en outre impossible d’établir un lien de filiation entre le donneur et l’enfant. Dans ce système, déjà, c’est la seule volonté de devenir parent qui est valorisée, sans considération pour la réalité biologique.

Ce dispositif pourrait très aisément être étendu aux couples lesbiens : comme pour tous les autres enfants, la filiation des enfants conçus par don de sperme serait établie à l’égard de la seconde mère par présomption de co-maternité si elle est mariée à la femme qui accouche et par reconnaissance pour les autres. Cela permettrait d’établir la filiation de la seconde mère, dès la naissance de l’enfant, tout en reconnaissant juridiquement l’engagement dans le projet parental et la force de la volonté d’être parent. Les modifications qui devraient être apportées au Code civil seraient minimes et ne toucheraient en rien aux règles actuelles d’établissement de la filiation : un simple élargissement de l’article 311-20, et la présentation à l’officier d’état civil du consentement donné au don de gamètes permettrait l’application du droit commun. Ce système s’appliquerait ainsi aux couples de femmes qui auront recours à une AMP réalisée en France, conformément aux principes de bioéthique, c’est-à-dire grâce à un donneur anonyme au moment du don et non rémunéré. Alors pourquoi refuser l’élargissement du droit commun ?

Pour le Gouvernement, la justification tient au fait que “le droit commun de la filiation est construit sur le modèle biologique, ou plus exactement, sur le modèle de la vraisemblance biologique.” Mais de quelle “vraisemblance biologique” est-il question ? Certes, le système actuel de filiation n’est applicable qu’à des couples hétérosexuels mais, pour autant, la volonté d’être parent en est déjà un rouage essentiel : rien n’interdit à un homme qui n’est manifestement pas le géniteur d’un enfant de le reconnaître et de l’élever comme le sien ; même la présomption de paternité, souvent présentée comme une présomption de lien biologique, peut être vue comme la manifestation, dans la filiation, de l’engagement de l’époux, au moment du mariage, d’accueillir tous les enfants qui seront mis au monde par son épouse. La filiation est en effet une construction sociale, qui ménage un équilibre entre le fondement biologique et la volonté, pour préserver la paix et la stabilité des familles. S’il est indéniable qu’il faut toujours un spermatozoïde et un ovocyte pour faire un enfant, les gamètes ne font pas nécessairement les pères et mères.

La plus belle reconnaissance des familles homoparentales, n’est-ce pas de les considérer comme toutes les autres ?

Pour le GIAPS (Groupe d’informations et d’action sur les questions procréatives et sexuelles) :

Lisa Carayon, Maîtresse de conférences en droit, université Paris 13

Marie-Xavière Catto, Maîtresse de conférences en droit, université Paris 1

Marie Mesnil, Maîtresse de conférences en droit, université Rennes 1

Laurence Brunet, chercheuse associée à l’ISJPS, université Paris 1

[1] Conseil d’État, Sciences de la vie. De l’éthique au droit, La documentation française, 1988, p. 61.

Agrandissement : Illustration 1