« Certains noms masculins, surtout noms de profession, n’ont pas d’équivalents féminins et conservent la même forme aux deux genres […]. On dira donc : […] Cette femme est le bourreau, l’assassin de son mari. » (Thomas, p. 188.)

D’emblée, le préfacier, Michel de Toro, docteur ès lettres, nous fait entendre les grasses trompettes de l’Histoire : le français « prend naturellement pour base le langage d’Île-de-France […], rendez-vous de l’aristocratie de la naissance et de l’intelligence. Et c’est parmi les usagers de cette langue que surgiront les grammairiens qui en établiront les règles ». Élégance et simplicité, comme la croissance d’une rose. Tout réside dans ce « naturellement », comprendre : au moment où les génies du royaume se dotent d’une langue, le reste du pays grouille quant à lui de semi-abrutis à peu près incapables de communiquer — puisque les lumières du français ne leur sont pas encore parvenues. Dans ces coins reculés, on n’y élabore sûrement pas de langue, point de pensées, d’intelligence ou de ce qu’on pourrait nommer « culture » : en dehors de Paris, les bonnes gens sont des PNJ bloqués dans des boucles de scripts dignes d’Age of Empires : couper du bois, chasser, construire une maison, etc. Mais, en fait de langage, c’est encore Age of Borborygmes.

Au fil du temps les lumières se répandent, mais elles doivent éclairer des cerveaux de boue, discipliner des langues molles et pâteuses : aussi des dictionnaires pour condamner belgicismes, gasconismes, « mots lorrains » et autres galimatias fleurissent au xvie siècle à la recherche du français (déjà) perdu. Entreprise adamique vouée à l’échec, tant cette langue semble inatteignable dans sa pureté et sa perfection. Toro conclue logiquement : « De nos jours […] on se pique de bien parler, même quand on parle mal. […] Et j’ai moi-même entendu naguère une dame tancer un petit garçon en lui disant : “Je veux que chez moi on cause [souligné par Toro] correctement !”» Plutôt se taire que d’écorcher le français, pourrait-il ajouter, surtout quand on est une femme.

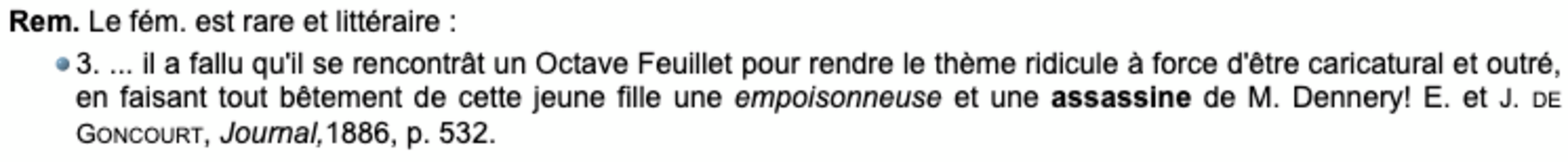

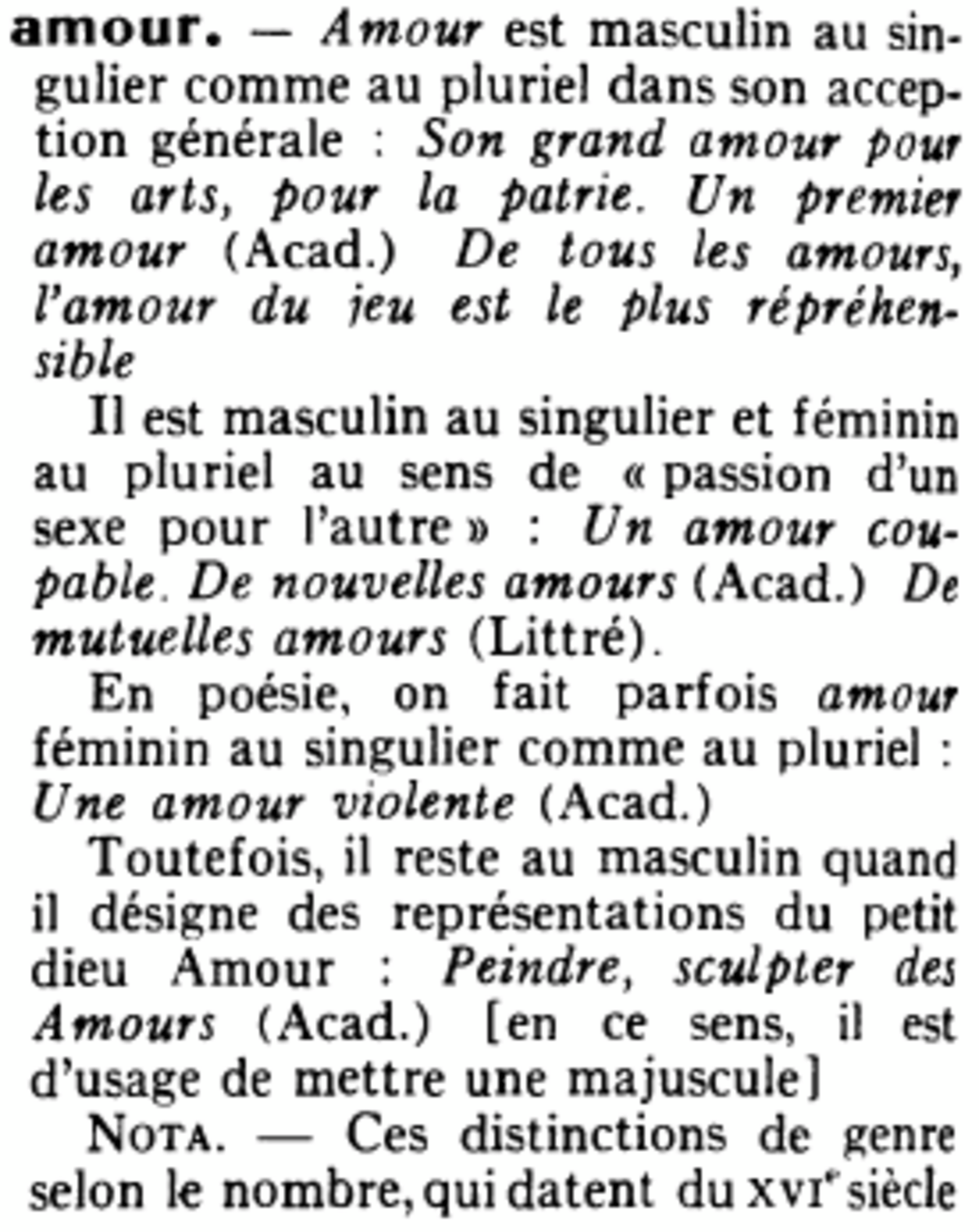

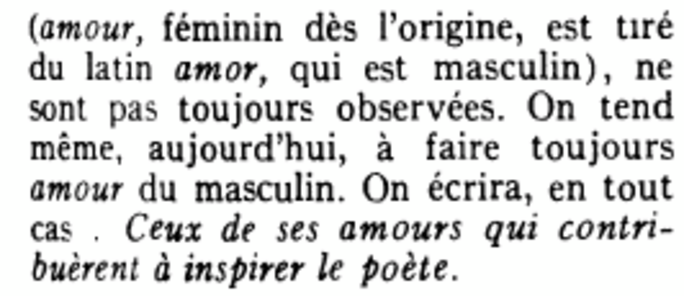

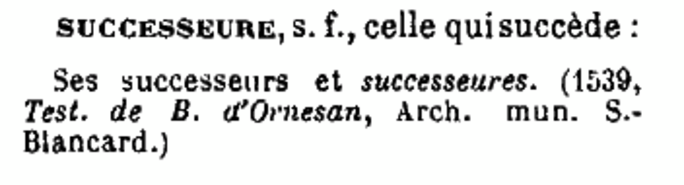

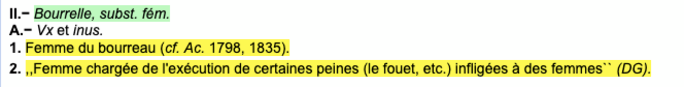

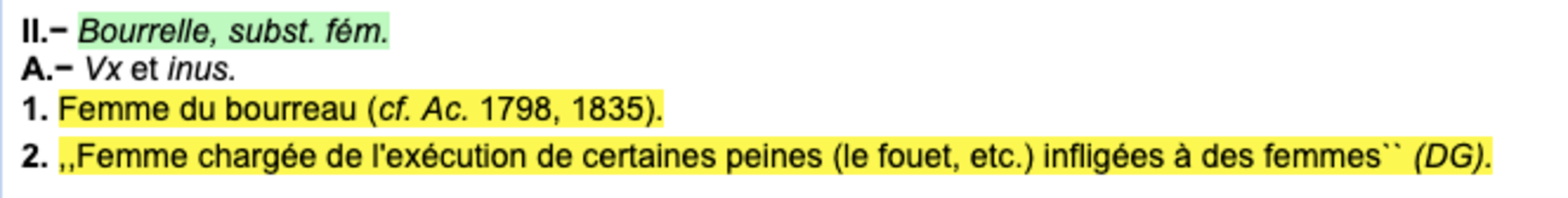

Après un rappel patriotique sur les mots nouvellement immigrés pour lesquels « il faut se montrer fort prudent », puisque « quand ils commencent à s’enraciner dans la langue parlée […] ils ont de fortes chances de survivre […] », notre préfacier s'interroge : « Le genre des mots est souvent douteux. Quel est finalement le genre d’amour ? » Si, avec Thomas, il se montre curieux à l'endroit d'amour(s), c’est avec la complaisance (ou plutôt la perversité) somme toute arbitraire de l’érudit qui tire un grand plaisir à l’exhaustivité pour décrire un usage de genre subtil, compliqué, qu’il s’agirait dans ce cas précis de ne pas assécher par une prescription trop simpliste, sous peine de détruire l’intérêt même d’un dictionnaire des difficultés. Qu’on ne s’y trompe pas, donc : la libéralité exceptionnelle dont font preuve nos remarqueurs pour le genre d’amour(s) ne fait que mieux éclater, en creux, les silences angoissés qui recouvrent les questions de genre pour quantité d’autres mots : « Successeur n’a pas de correspondant féminin. On dit : Le successeur de George VI fut Élisabeth II […] » (Thomas, p. 394). Voilà. Mot suivant. Ici, pas de roman. Il faudrait se résoudre à la stricte observance de la règle et ne pas commencer à se poser trop de questions. Par exemple, ne pas demander pourquoi cette frilosité soudaine concerne des entrées lexicales qui désignent très souvent des statuts ou professions de personnes. Encore moins faire remarquer que, dans le Dictionnaire du Moyen Français par exemple, on trouve au moins trois formes féminines pour successeur, dont successeure — présenté qui plus est dans une écriture inclusive qui effarerait les lecteurs et lectrices du Figaro.

Ainsi, entre mots gender fluid (qui sont, comme amour(s), orgue(s) ou aigle, seulement autorisés en tant que tels à titre d’exotismes rares et savoureux à partager entre pédants), noms déclarés masculins de toute éternité alors même qu'ils possèdent des équivalents féminins, ou néologismes insidieux venus de l’étranger, nulle surprise, donc, à constater, avec un plaisir mal dissimulé chez notre préfacier, que « l’orthographe [soit] hérissée de difficultés et parsemée d’incohérences », « qu’il y [ait] de graves problèmes […] pour la conjugaison, la syntaxe », lesquels peuvent cependant « être vaincus par la réflexion, par le souvenir des connaissances acquises ». Ici on se souviendra que, le siège de l’intelligence se trouvant originellement dans le cœur bouillant des beaux quartiers parisiens, ceux qui triompheront de tous ces obstacles par souvenir et réflexion en seront très souvent issus.

Notre champion du purisme, cependant, plaçant son savoir de geek obsessionnel au-dessus de tout, n'hésitera pas à vilipender ceux qui sont supposés le mieux incarner sa langue française, mais qui ne cessent pourtant de la mutiler — et de citer Flaubert, qui commet très souvent d’horribles fautes. C'est pourquoi, nous conseille-t-il, « la lecture des bons écrivains […] [sera] peu utile ». En revanche, il faudra se reporter sur les très mauvais écrivains — grammairiens graphomanes, jeunes gominés fans de Bonaparte, académiciens, essayistes en fin de vie et j’en passe — donnant dans le plaisir ostentatoire du subjonctif imparfait et l’enchaînement pompier des complétives conjonctives, bref toute une clique mondaine et puante faisant dans l’anti-littérature (car il est bien clair que si la littérature avait été bâtie par ces « amoureux de la langue française » elle serait mort-née, ou figée dans un éternel ressassement précieux, ce qui revient au même).

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5