Le philosophe Jacques Derrida, monstre de rigueur textuelle à la micro-virgule près, nous a légué cette vérité universelle :

« Et comme toujours, la cohérence dans la contradiction exprime la force d’un désir ».

Si les scientifiques étaient indemnes de leurs désirs, ça se saurait. Les désirs n’excluent ni la rationalité, ni la raison, ni l’expérience du vécu, ni les aspirations, ni les biais d’appartenance, ni les intérêts personnels, ni les travers, ni les fantasmes, ni même bien sûr, dirait Freud, le sexe.

Malheureusement donc, il n’y a pas que quelques étiquetés « complotistes » pour négliger la pratique de la méditation derridienne.

Scientisme (def CNRTL) :

n.m. Attitude consistant à considérer que toute connaissance ne peut être atteinte que par les sciences, particulièrement les sciences physico-chimiques, et qui attend d'elles la solution des problèmes humains.

Scientisme (Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, 1985) :

n.m. Position philosophique de la fin du XIXème siècle, qui affirme que la science nous fait connaitre la nature intime des choses et suffit à satisfaire tous les besoins de l’intelligence humaine. (C’est une forme du positivisme).

En octobre 2020, Etienne Klein professait « Le goût du vrai » dans l’atmosphère solennelle du grand amphithéatre de la Sorbonne, devant un parterre d’étudiants, lors d’une conférence CEA Recherche visionnée un demi-million de fois.

En pleine accélération obscurantiste, apprendre aux gens à s’orienter dans le champ miné des vérités bancales, relevait d’une initiative salutaire.

Agrandissement : Illustration 1

Constatant « à quel point on confond la science et la recherche », Étienne Klein prend soin de décrire « le corpus de connaissances qui constitue la science », citant des vérités scientifiques solides comme « la terre est ronde, l’atome existe, l’univers observable est en extension ».

Le physicien-philosophe-pédagogue nous offre des assertions mâtinées de son ton calme et posé caractéristique :

« Ce n’est pas parce que les critères de la vérité sont difficiles à identifier, à énoncer, à énumérer, que la vérité n’existe pas. »

« La science va provoquer, contredire, votre intuition, votre bon sens. Ce n’est pas l’invocation du bon sens, par elle-même, qui suffit à critiquer le discours des scientifiques. »

La situation se corse dès qu’il sort du domaine rassurant et cadré des sciences physiques pour s’aventurer sur le terrain des actualités : « Vous avez remarqué comme pendant la crise sanitaire, des gens ont invoqué le bon sens pour critiquer la science, pour critiquer le discours des scientifiques ». À partir de la minute 25 et 24 secondes, le Commandeur de l’Ordre des palmes académiques s’enfonce dans de profondes contradictions et autres approximations indignes de la rigueur scientifique prônée par l’illustre personnage.

La « science » érigée en mur inexpugnable

Quand Étienne Klein dit, à propos d’une maladie nouvelle, que « des gens ont invoqué le bon sens pour critiquer la science », il confond science et recherche, mais surtout « science » et médecine, qui n’est que l’ « Ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités », dixit Larousse, mais on peut ajouter que la médecine reste à bien des égards un art, une pratique empirique.

Il n’y a pas un sujet connexe au covid qui soit purement scientifique, puisqu’ils ont tous trait à la vie et aux écosystèmes, dont la science est loin d’avoir dévoilé tous les secrets. Etienne Klein ne spécifie pas la « science » qu’il adresse, il amplifie la confusion en niant la complexité d’un domaine.

Assimiler la médecine ou les questions sanitaires à « la science », c’est faire du scientisme, et cela a des conséquences d’ampleur certaine, comme nous allons le voir.

Le physicien précise son propos (25mn 50s) : « …le bon sens pour vivre, pour s’adapter à l’environnement, c’est très précieux. Mais pour juger de ce qu’il en est de la vérité des [énoncés ?] scientifiques, non ».

Il n'a pas tort de noter que l’apport du bon sens a pu être surévalué, mais il tend à séparer les notions de vivant et d’acquis scientifiques, qui ne le sont jamais totalement en matière de médecine. La science est précieuse pour assister la compréhension ou les orientations médicales, mais elle n’est pas englobante. La vie a le dernier mot, les observations cliniques restent empiriques quels que soient les outils scientifiques de suivi employés, qui n’offrent pas une garantie ultime de rigueur.

La question première est donc : comment arrive-t-on à ces vérités à maturité scientifique ?

« … invoquer le bons sens…pour critiquer le discours des scientifiques ».

Le physicien oublie juste que les discours ne sont pas monolithiques, et que bien souvent le bon sens n’est invoqué qu’en soutien à d’autres arguments de médecins ou de scientifiques, ou bien comme signal d’alarme activateur du doute, ce combustible de la science dont parle si bien Monsieur Klein.

Agrandissement : Illustration 2

Ce n’est rien moins que le processus démocratique sous-tendu par la pluralité initiale des discours scientifiques, qu’Etienne Klein minimise, dans un contexte de marginalisation ou de censure des positions médico-scientifiques alternatives, par les GAFA, les autorités, les comités scientifiques étriqués…

Le débat est tellement serein qu’à peine un mois plus tard, un vent d’indignation traverse l’enceinte d’un bastion des plus académiques, le British Medical Journal, revue médicale fondée en 1840. Dans son éditorial « Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science », l’éditeur Kamran Abbasi voit déjà l’histoire se répéter : « La politisation de la science a été déployée avec enthousiasme par certains des pires autocrates et dictateurs de l'histoire, et elle est malheureusement devenue monnaie courante dans les démocraties. »

Loin de ces soucis systémiques, et néanmoins poussé par le désir de déballer son cœur, le fabuleux Mr Klein se lance : « Par exemple, une hypothèse d’école : si vous avez une maladie dont on peut guérir, sans traitement, dans 98% des cas, si vous avez une personne malade, vous lui donnez un certain médicament, dont je tairais le nom… parce que je l’ai oublié, et vous constatez que cette personne guérit, est-ce que vous avez le droit de dire que c’est le médicament qui l’a fait guérir ? Non… ».

C’est incontestable, Mr Klein a raison. Il pourrait certes envisager d’autres paramètres, comme la réduction du délai de disparition des symptômes, qu’un médecin pourrait considérer comme significatif, s’il à l’expérience de ce vieux médicament, et s’il a vu passer un nombre important de patients covid se remettant moins facilement en l’absence de traitement… Mais entre la conviction ou la présomption d’un professionnel et une preuve d’efficacité, la marge est importante.

Mr Klein : « … Pour le savoir il faut faire des études très longues, qui réclament des mois… et la bonne réponse on l’a maintenant... ».

En novembre 2020, l’ivermectine est inconnue du grand public, grâce à l’indifférence notoire des autorités de santé. C’est donc indubitablement l’hydroxychloroquine que les auditeurs ont en tête.

« La bonne réponse on l’a maintenant »… sur l’absence d’efficacité d’un médicament qui, pour sûr, ne guérit pas de l’Alzheimer. Sa mémoire n’est pas plus fraiche face à Pujadas, alors qu’il s’insurge d’un sondage du Parisien sur « tel médicament » auquel « seulement 21% des sondés ont répondu je ne sais pas ».

S’il ne veut pas lui faire de publicité, l’obsession du physicien est bien l’hydroxychloroquine, sur laquelle il s’exprime à nouveau six mois plus tard (24ème minute de cette conférence), toujours persuadé qu’il a la bonne réponse.

Où l’a-t-il donc trouvée, la bonne réponse ?

Sûrement pas dans l’avis de l’OMS, qui restait évasive à ce moment-là, et qui de toute façon n’a pas de stricte autorité légale ni scientifique, ses recommandations étant suivies par les administrateurs nationaux qui le veulent bien.

Il n’a pas pu la chercher dans un organe de fact-checking, la médecine est une affaire sérieuse.

Étienne Klein ne peut se référer qu’à ces « études très longues » et très officielles, l’anglaise Recovery, ou celle diligentée par l’OMS, Solidarity. Le 2 octobre, seul le résultat préliminaire (“preprint“) de Recovery est disponible, sorti le 15 Juillet, Discovery n’étant prépubliée que le 15 octobre 2020.

Toutes deux concluent que l’HCQ ne réduit pas, ou très peu, la mortalité des malades Covid.

La messe est dite.

Ou presque.

Qu’elles soient préliminaires ou définitives, le Chevalier de la Légion d’honneur 2010 accorde une valeur scientifique indue à ces études financées par les États et autres fondations. Étienne Klein fait l’impasse totale sur :

- Les règles explicites et implicites de reconnaissance des énonciations scientifiques, irréductibles à une ou deux expérimentations, aussi solides soient-elles.

- Le principe du contradictoire (donc le doute scientifique) : quand une observation contredit une théorie ou d’autres observations, il est impératif de comprendre d’où vient la divergence.

- Les pressions politiques subies, dans un contexte où la dite politique de santé est légèrement orientée vers l’injection de masse de produits géniques, autorisés en Europe sous condition légale de l’absence de traitements anti-covid reconnus.

Par le plus pur des hasards, Recovery et Solidarity présentent des anomalies identiques, détectables par le plus inattentif des écoliers à bonnet d’âne. La première est la dose de cheval d’HCQ administrée aux patients d’origine humaine. Sur 10 jours, la dose cumulée est de 9,2 grammes pour Recovery et 9,6 grammes pour Solidarity, soit deux à quatre fois la dose utilisée dans les études à issue positive, et quatre à cinq fois celle des protocoles Raoult, Zelenko…

Rappelons que le principe actif de l’HCQ a un effet cumulatif dans l’organisme, qui expliquerait une efficacité à dose raisonnable, sur plusieurs jours. Sachant qu’une étude précédente (Borba et al) avait détecté une toxicité importante avec 12 grammes sur 10 jours, soit un quart de moins, on se demande quels apprentis sorciers ont défini les dosages des deux essais.

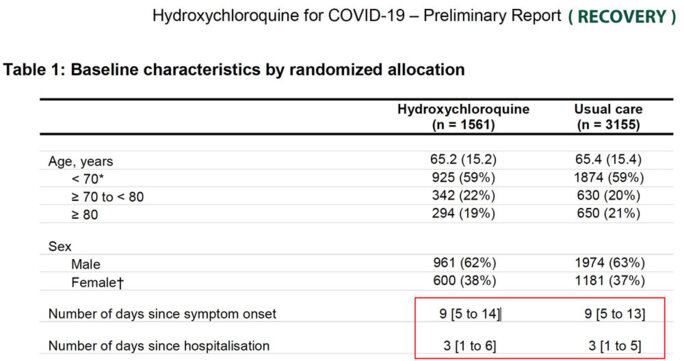

Autre détail, on sait, car c’est le bon sens incarné, que les antiviraux ont plus de chances de ralentir la prolifération initiale des virus dans l’organisme, que de les éradiquer une fois qu’ils nous ont colonisés. C’est pour cela que l’HCQ est préconisée en traitement précoce par les médecins pionniers, donc de préférence de 0 à 5 jours après apparition des premiers symptômes.

Agrandissement : Illustration 3

Les 1560 patients ont été soignés au mieux 5 jours après symptômes, 9 jours en moyenne et 14 jours au plus tard. Il est évident que Recovery n’a en rien invalidé la potentielle efficacité de l’hydroxychloroquine en traitement précoce.

Il est vrai que des essais en milieu hospitalier ne facilitent pas l’affaire, mais on se demande comment se débrouillaient les logisticiens pour faire poireauter les hospitalisés trois jours en moyenne, six jours au pire, sans le traitement dédié. Personne ne nous donnera la réponse, car dans ces essais « multicentriques » répartis sur des centaines d’hôpitaux, la responsabilité est diluée, les médecins traitants anonymes, et les conditions de soin diversement maitrisées ; mais comme ils sont « contrôlés et randomisés », tout va bien.

[ Remarque au passage à Mr Klein qui regrette qu’on n’ait pas mieux expliqué « ce qu’est un essai en double aveugle, randomisé » : les essais observationnels, ça existe aussi, d’ailleurs une grosse étude de l’an 2000 n’a pas réussi à trouver de différence substantielle entre les deux types d’études, sur les effets de 19 traitements. C’est déconcertant, la “science“…].

Les festivaliers de Recovery sont cependant mieux organisés que les forains de l’OMS, qui ont simplement omis de préciser les délais symptômes-traitement. Un indice tout de même : plus de 70% des patients DISCOVERY inclus dans la branche HCQ, ont été admis à l’hôpital avec des lésions dans les deux poumons. Faute de mieux, nous dirons que cet essai se situe dans la gamme des traitements plutôt tardifs.

L’énigme du point 2, principe du contradictoire, est amplement résolue : il n’y pas de contradiction.

Recovery et Discovery ne peuvent être comparées au 132 études réalisées sur l’HCQ en date de novembre 2020, puisque seule une infime fraction a prescrit des doses à potentiel toxique similaire.

Elles ne peuvent être comparées aux 19 études en traitement précoce avec dosages raisonnables, qui concluaient TOUTES à un effet bénéfique substantiel lié à l’HCQ. Il y en a 35 actuellement, dont neuf RCT (randomized control trial), cumulant 55 000 patients, avec une amélioration moyenne brute (purement numérique, à prendre en valeur indicative) qui n’a pas changé depuis 15 mois (64% tous critères confondus, selon les calculs hcqmeta.com). Elles sont unanimement positives sur le critère de mortalité. Seule une étude montre une dégradation pour l’hospitalisation de patients à faible risque, et une autre une dégradation sur la progression de la maladie, peu significative statistiquement.

La phrase sibylline du monumental Étienne Klein, « La bonne réponse on l’a maintenant », était fausse, et l’est toujours. Il n’y a pas de preuve ferme pour dire « ce traitement n’est pas efficace », ni « ce traitement est efficace ». Il y a des données persistantes en faveur de l’hydroxychloroquine prescrite précocement aux bons dosages, dont la qualité demande à être évaluée sans préjugés, et des médecins traitants dont la conviction profonde exige d’être prise en compte, plutôt que de les brimer. Pendant ce temps là, des centaines de médecins et experts continuent de réaliser des essais (dernier en date le 18 février, et le 25 janvier 2022 pour la dernière méta-analyse), pour s'amuser, peut-être ? Et le médicament continue d'être prescrit contre le covid de ci de là dans le monde (bilan détaillé et sourcé ici). La réalité, elle est là.

« On confond, et c’est très grave, corrélation et causalité », tonne Étienne Klein. Émanant d’un représentant académique, ses errements menant à une conclusion sans fondement, sont gravissimes.

Ses confusions multiples nous ramènent à la racine des leçons de collège, apprendre à poser un problème. Identifier les règles et hypothèses de base, définir son sujet, savoir ce que l’on veut prouver, avec tels outils, empruntés à tel corpus disciplinaire bien identifié.

Une bévue de rigueur, ça passe à la rigueur. Deux, ça commence à faire téléphoné.

Scepticisme radical

Même jour, même heure, même lieu, la Sorbonne :

« Un chercheur qu’on invite, si on lui demande par exemple au mois d’avril 2020, est-ce qu’une personne qui a été infectée par le virus est susceptible d’être malade parce qu’elle est infectée à nouveau par le même virus ? Un chercheur dit « j’en sais rien, et dans mon labo on mène des études pour le savoir » ».

La date est d’importance. Nous sommes moins de deux mois avant le lancement de l’expérience vaccinale. Étienne Klein s’adonne à ce qu’il nomme lui-même le « scepticisme radical », qu’il abhorre, à raison. Remettre en cause systématiquement tout acquis, dans la vraie vie, c’est la perte assurée de tout repère, le voyage dans le vide sidéral, un chemin droit vers le nihilisme. C’est d’ailleurs la synthèse de ce que l’on vit depuis deux ans, certains avec détachement, d’autres avec le sentiment d’un tourbillon de pure folie.

Ainsi donc, il faudrait ne rien savoir de la réponse immunitaire induite par l’infection d’un virus de la famille des coronavirus, dont le génome « partage environ 82 % d'identité de séquence avec le SARS-CoV et le MERS-CoV et > 90 % d'identité de séquence pour les enzymes essentielles et les protéines structurelles » ? Les coronavirus faisant partie de la catégorie des virus à ARN (dengue, ebola, virus du Nil occidental.), eux-mêmes apparentés, tenez-vous bien, à un ensemble d’entités biologiques connu sous le nom de « virus ». Le mandarin du CNRS irait-t-il jusqu’à oublier que l’humanité a survécu à des millions d’années de coexistence avec les virus, à l’aide d’un… système immunitaire ?

La difficulté est de tracer la frontière entre la recherche et la part des savoirs empiriques et scientifiques qui restent valables en dépit de la nouveauté du virus. Etienne Klein ne nous apprend rien de cette zone grise entre savoirs acquis et incertitudes.

Sa question est binaire, mal posée, aussi orientée qu’un sondage.

Qu’y répondrait donc un chercheur virologue ou immunologue ?

- Une personne immunodéprimée a de fortes chances de redévelopper la maladie.

- La question disjoint deux phénomènes intimement liés, l’infection virale et la manifestation de la maladie associée, il repose donc la question correctement :

- Peut-on être infecté au SARS-COV-2 à plusieurs reprises, si oui, dans quelles proportions, avec quels facteurs facilitants ?

- Une personne réinfectée peut-elle développer la maladie, si oui, la gravité est-elle atténuée, le taux d’infection est-il réduit, dans quelle proportion ?

- Connait-on la durée de la protection naturellement acquise, à virus identique, et muté ?

Comme il est informé et sérieux, le chercheur donne des réponses qualitatives et/ou quantitatives avec un degré de confiance raisonnable.

Que sait-il à ce moment-là de la situation post-infectieuse ?

- L’immunité naturelle acquise mobilise toutes les ressources organiques, capable à priori de réagir dès l’entrée du virus respiratoire, au niveau des muqueuses du nasopharynx. L’infection a donc des chances d’être stoppée précocement.

- L’ensemble des antigènes viraux, à savoir les protéines de surface saillantes, dites épitopes, sont susceptibles d’être reconnues par l’organisme. Les mutations partielles n’empêchent donc pas la reconnaissance, jusqu’à un certain point.

- Les résultats des recherches in vitro et in vivo sur les coronavirus SARS-COV (2003) et MERS (2012) et coronavirus endémiques (bénignes).

- Les anticorps igG anti-SARS-COV dans l’organisme peuvent persister durant au moins 3 ans, selon une étude, jusqu’à 12 ans selon une autre…

- Les lymphocytes T spécifiques au SARS-COV, sentinelles mémoire de l’immunité, sont encore présents dans l’organisme au moins 11 ans après l’infection (multiples études à diverses échéances).

- Plusieurs études sérologiques constatent dès l’été 2020 une immunité cellulaire croisée du SARS-COV-2 avec des coronavirus endémiques bénignes (dont HCov, rhume banal), en ligne avec une étude de 2004 sur le SARS-Cov. Son existence fortement présumée confirme une protection à large spectre, la durabilité de la réponse immunitaire à d’autres coronavirus, et pourrait expliquer l’excellente protection des enfants contre les formes graves du Covid (liens : croisée, croisée, synthèse, 2004).

Nous avons donc des observations, faites sur une longue période, montrant une réponse relativement classique de nos défenses immunitaires à plusieurs types de coronavirus, et des éléments concrets allant dans le sens d’une protection naturelle pérenne.

La suite logique du « j’en sais rien » est de la forme : Avant qu’une foule d’études n’aient été réalisées, il faudra indifféremment vacciner les personnes pré-infectées et le personnes non-infectées.

Si au contraire, la protection est présumée, la donne change.

En ne vaccinant pas les personnes supposées protégées :

- On accélère la vaccination des personnes qui n’ont pas d’immunité acquise.

- On réduit le risque des injections de substances expérimentales dont les effets délétères de court terme sont mal connus, et inconnus au long cours.

- On réduit mécaniquement le phénomène de pression de sélection, donc le risque d’accélérer l’échappement immunitaire (qui n’est pas une hypothèse théorique, mais un FAIT découlant de l’évolution darwinienne des espèces soumises à un changement d’environnement. La seule incertitude étant l’ampleur de ce risque, soit négligeable, soit susceptible de prolonger l’épidémie, ou autre).

- On conserve un groupe témoin substantiel pour les évaluations scientifiques des conséquences vaccinales, si d’aventure cela intéressait Pfizer et les États.

- ...

En se gardant des positions péremptoires ou dogmatiques, l’évaluation scientifique se déroule jusqu’au bout, par une balance objective des pour et des contres, en cohérence avec les incertitudes présentes dans chaque scénario.

Convoqué au Sénat, le Professeur Éric Caumes résume : « L’immunité naturelle est toujours meilleure que l’immunité vaccinale, il n’y a quasiment pas d’exception…».

Des études massives (Israël, Danemark…) confirment sans surprise que la protection post-infectieuse naturelle contre la contamination à divers variants SARS-COV-2 est très bonne ou excellente. Nous savons aussi que le rapport bénéfice/risque des injections n’est pas exactement celui escompté par les téléspectateurs.

Sous couvert de sages leçons illustrées, l’Officier de l’Ordre national du mérite (Étienne Klein collectionne les honneurs) dévoie la méthode scientifique en tant que telle, et dessert l’indispensable débat contradictoire, à un moment clé.

Synthèse :

- Pour les traitements précoces, le scientisme du physicien aboutit à une conclusion hâtive sur le statut d’un médicament (efficace/non efficace). Le rôle des essais cliniques dans l’établissement de la preuve est surestimé, l’expérience pratique des médecins traitants est sous-estimée, la contre-expertise de cohérence est évacuée, et le processus de validation collective par les pairs est ignoré (cohérence, savoirs des praticiens, démocratie).

- Dans le registre scientisme exigent et castrateur, les connaissances solidement acquises sur le système immunitaire sont considérées insuffisantes pour faire une quelconque projection sur la protection naturelle au SARS-COV-2. Un critère majeur de décision est minoré en l’attente de preuves scientifiques in situ.

Dans les deux cas, la pensée élastique tire vers les orientations officielles de santé publique.

Théoricien de la conformation

Interrogé sur le « complotisme », Mr Klein ne prend pas la peine d’en donner sa définition, tellement le concept est limpide. Préciser un contexte, c’est pas son truc. Il dérive alors vers le jugement condescendent, éludant l’essentiel du problème : « Je dirais pas que les gens qui sont complotistes, en tout cas ceux que j’ai rencontrés, sont des gens qui sont dans le doute, au contraire… Ils ont une façon rigoureuse en apparence qui minimise le nombre de causes et permet de tout expliquer. »

Le « complotisme » ne serait donc pas une étiquette posée de l’extérieur, mais la marque d’une façon de penser dégradée, de laquelle il serait lui-même indemne. Semblerait-il qu’il ne le soit pas.

Après une critique molle des carences de l’information et des experts télé nombrilistes, il se désole de ces cercles d’auto-persuasion collective, dans laquelle les réseaux sociaux nous enferment par algorithmes auto-centriques : facteur aggravant pour les « complotistes ». Le physicien ne se demande pas une seconde s’il pourrait lui-même être piégé dans la promiscuité de son petit monde académique, mais aussi médiatique, puisqu’il est producteur chez France Culture ; ni si ses petits mondes s’entrelacent, baignant dans les sous-couches selects d’un Paris déjà épuré du parigo tête de veau, 1+1=1 plutôt que 2.

C’est le travers de la pensée dominée se croyant dominante, que de se penser au-dessus de tout soupçon.

Les cercles “dominants“, finalement, ne sont pas plus étendus que les très divers groupements « complotistes », qui sont ainsi désignés essentiellement pour leur dissidence, et qui ont donc des degrés de pertinence très variables, et sont rarement abonnés à la revue du petit complot.

Invité en octobre dernier à l’institut de recherche INRAE (*), Étienne Klein change de décors, mais pas de paradigme. « Pour le vulgarisateur que je suis, cet épisode a été un trauma. […] Ce qu’a montré la crise sanitaire, et le déploiement médiatique de la science fait à cette occasion, c’est que ça ne marche qu’auprès des gens auprès de qui ça marche ». En somme, on ne prêche que les convaincus ou les gens ouverts et intelligents, et la problématique se cantonne aux insuffisances de la pédagogie médiatique. La contestation des prises de position sanitaire officielles, contraire au déploiement de la « science », est implicitement délégitimée.

S’ensuit l’adoption d’une logique d’immanence, comme s’il fallait expliquer un bris de glace par le comportement des atomes de silice, en oubliant l’impact du coup de gourdin : « La république à la française a toujours été pensée comme un milieu au sein duquel les connaissances, qu’elles soient scientifiques ou autre, peuvent circuler librement sans entrave... » ; c’est excellemment dit, mais mieux vaut ne rien dire, que d’aborder la politique sans en faire le diagnostic. Car l’intellectuel exclut implicitement tout dysfonctionnement des instances officielles du savoir, embrayant sur le concept de « désir de véracité » du philosophe Bernard Williams, désir qui « en réalité va distiller dans la société un esprit critique généralisé qui va défaire l’idée qu’il y a des vérités à assurer », aboutissant à un « déni de vérité » ou à des pseudo-vérités « considérées comme l’expression d’une communauté particulière ».

Aussi intéressant que soit ce concept, son brandissement dédouane l’institution de toute responsabilité, diluant son propre déni de réalité dans un « déni de vérité » diffus, anonyme, issu d’un désir sans forme ni motif. Nulle trace du poison lent et implacable d’une corruption systémique ou de la « politisation de la science » dénoncée par le British Medical Journal, ni d’un trop plein de mensonges générateur d’un « désir de véracité ».

Le président de l’INRAE, Philippe Mauguin, ne trouve rien à redire au long monologue du physicien. Nommé par François Hollande en 2016, il fut reçu par une pétition hostile signée par 3000 chercheurs et employés, excédés par son « parachutage politique » en provenance du cabinet ministériel de l’agriculture.

Agrandissement : Illustration 4

La politique colonise la science par le principe même de nomination des dirigeants. La recherche s’asservit au privé depuis les réformes de financement par projet.

Dès lors que les gouvernants se prennent d’emballement totalitaire, en accord avec les puissantes corporations privées, il n’y a plus de garde-fous pour leur tenir tête, seules demeurent des courroies de transmission hiérarchiques.

Aux étages intermédiaires, le silence domine, d’où l’impact décuplé d’un scientifique bien en vue comme Étienne Klein, faisant preuve d’un aveuglement zélé au point de perdre son latin de collège, démontrant qu’un extrême conformisme académique rivalise d’ineptie avec le pire des « complotismes » que la doxa ait jamais su concevoir.