Agrandissement : Illustration 1

C'est la singularité d'un tel ouvrage (*) : immergé corps et âme dans l' univers professionnel, le lecteur évalue pleinement sa faculté ou son désir d'exercer un métier passionnant mais exigeant. Tout ce que l'on ne trouve pas dans les fiches techniques des centres d'orientation.

Passionnant, car la monteuse découvre incessamment de nouvelle matières, se nourrit des échanges avec réalisateurs et producteurs dans des lieux de travail changeants.

Exténuant parfois, lorsque la réalisatrice la pousse à refaire 10 fois l'assemblage : « Après une période de très intense travail, les visionnages achevaient de me noyer dans le vertige des possibles… ».

Du latin perceptio : "action de recueillir ; récolte ; connaissance".

Tout est affaire de perception : regarder, écouter, voir, entendre. Sentir. Emmanuelle Jay insiste : "Il faut sentir tout le temps". Au delà des termes techniques (ours, plan de coupe, jump cut…), et méthodes de montage distillés - et critiqués ! - au fil des situations, elle s'attelle à retranscrire dans sa globalité le long processus de cette « activité sensorielle ». Plongé dans une nuée d'images et de sons, le corps fusionne avec l'outil : « La machine devient le prolongement de mes mains et de la pensée ».

La limite est atteinte lorsque le montage rejoint, dépasse, re-panse ou trahit la volonté du réalisateur, en travaillant la matière par nature imparfaite des images-sons. La monteuse doit savoir se faire oublier, surtout si elle a raison (ce qui est toujours le cas selon Raymond Depardon, c.f. page 117). Pas si simple. L'auteure ne fait pas l'impasse sur ces petits combats intérieurs ou discursifs, lors de courts récits instructifs.

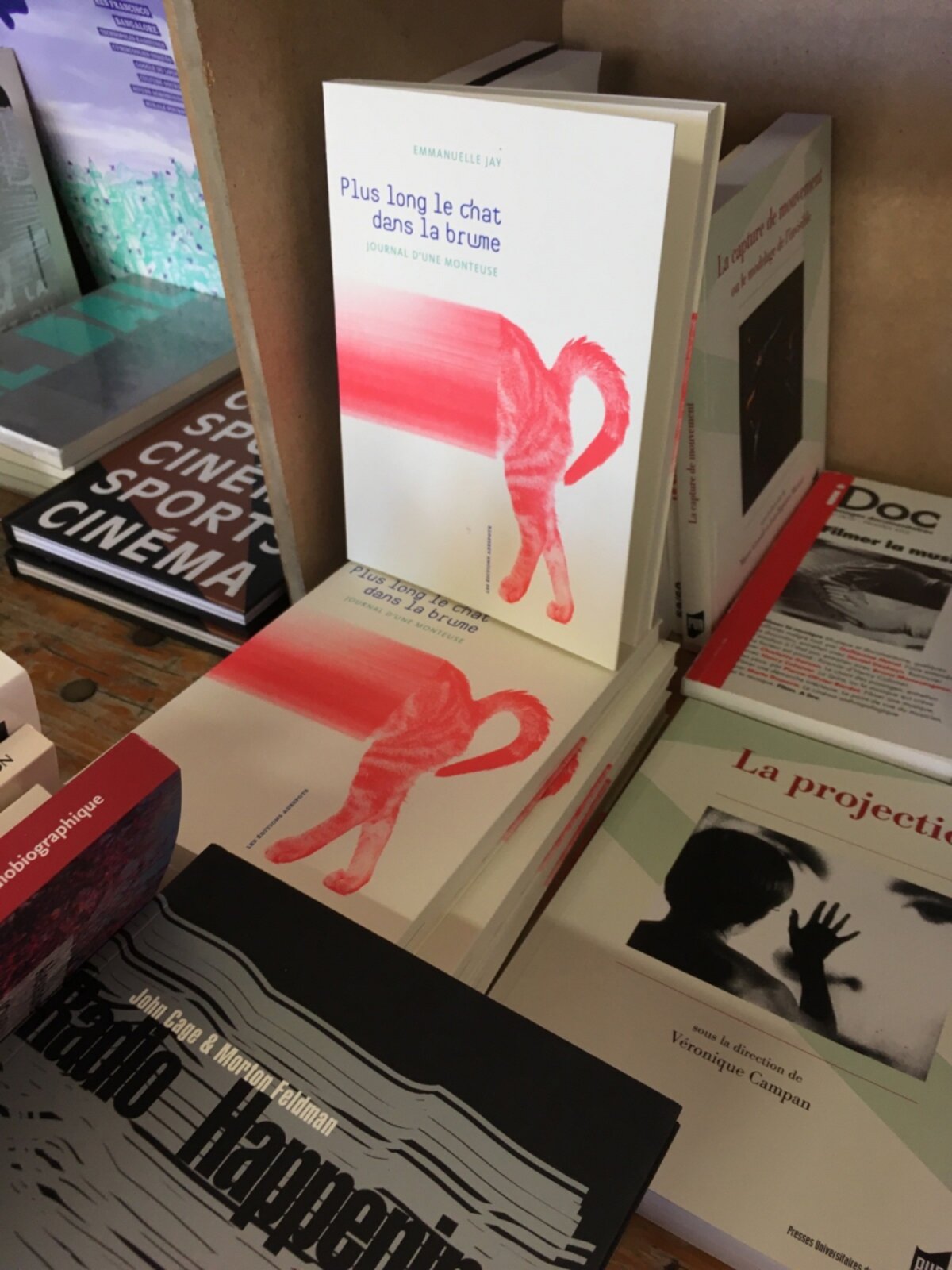

On entre facilement dans chaque petite scène, au travers des dialogues restitués par Emmanuelle Jay avec le sel du détail, et des illustrations au fusain ou à l'encre noire de Matthias Maffre. Une fois à l'intérieur, le lecteur assiste à la naissance des questionnements posés lors du montage, pas moins importante que les réponses données.

Chaque chapitre s'ouvre par des citations de réalisateurs, monteurs et intellectuels (Deleuze, Godard…), références culturelles utiles pour structurer une vision globale, pour surplomber les dizaines d'heures de rush plutôt que de s'y perdre. Dans ce travail de patience, le film vous poursuit jusque dans les rames de métro, où parfois surgit l’ Idée. Et lorsque l’objet prend forme, arrive l’étape « où l’on enlève l’ échaffaudage. Où l’on fait tomber les plans qui étaient là comme des piliers de soutien ». Et comme, selon leur agencement, chaque plan a « la bonne durée » selon une précision d’horloger, c’est reparti pour un tour…

Interstices

Emmanuelle Jay n'explicite pas les qualités d'un "bon" monteur, ce n'est pas son sujet. Si une bonne mémoire visuelle et auditive se révèle un atout indéniable, le caractère mi-technique, mi-artistique du métier n'aide pas à embrasser l'ensemble des compétences requises. La part intellectuelle identifiable est dévolue au réalisateur, qui construit son message conceptuel avant tournage.

La monteuse traduit ainsi la volonté du concepteur dans la forme adéquate, mais la forme filmique induit le sens de l'objet final, elle est le film. De même, la connaissance des manières de monter mille fois expérimentées par d'illustres créateurs, ne vaut que pour les transcender. La monteuse se trouve donc dans des entre-deux multiples, au sein desquels la perception, tributaire des organes sensoriels corporels, reste l'acte premier. De cette situation où le corps et l'esprit sont singulièrement mobilisés, le philosophe Spinoza (cité par Frédéric Lordon dans Imperium) offre une possible ouverture, dans l’ Éthique: « si l'esprit est l'idée du corps, alors plus un corps l'emporte sur les autres par son aptitude à agir et à pâtir de plus de manières à la fois, plus son esprit l'emporte sur les autres par son aptitude à percevoir plus de choses la fois ».

Pour cette activité difficile à appréhender, l'approche in situ de l'auteure s'avère un outil pédagogique efficace et ludique.

(*) : publié aux éditions Adespote