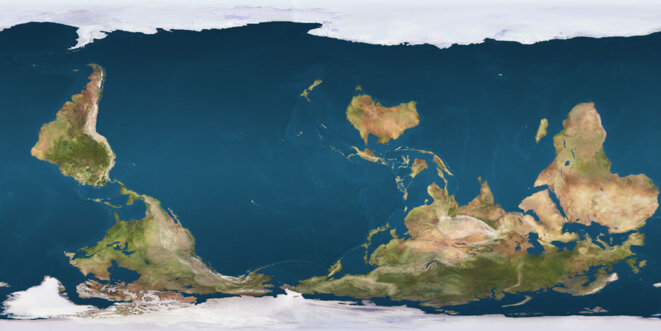

Agrandissement : Illustration 1

« Un mélange de boy scout, Lawrence d’Arabie, Tintin ». Ce sont les mots choisis par Olivier Weber pour présenter l’action des « French doctors » dans son livre éponyme paru en 1995. Tour à tour écrivain, grand reporter, diplomate, ancien correspondant de guerre et maître de conférences à l’institut d’études politiques (IEP) de Paris, Olivier Weber livre à travers French doctors, un ouvrage « qui est à l’humanitaire ce que Génération de Hamon et Rotman fut à Mai 68 ». Il s’agit donc d’un des ouvrages de référence qui a marqué le grand public et contribué à façonner l’image que l’on se fait généralement de l’action humanitaire. Olivier Weber y décrit entre autres la genèse de l’organisation non gouvernementale (ONG) Médecins sans frontières (MSF) née en 1968 dans le contexte de la guerre du Biafra, ainsi que l’action sur le terrain dans les années qui suivent, de grandes figures aussi emblématiques que Bernard Kouchner, Xavier Emmanuelli ou encore Rony Brauman. Pour la grande majorité du public nous dit Eric Dachy, « l’engagement humanitaire est le bien en action, pas moins ». Chargée de mission auprès de Médecins sans frontières pour la première et conseiller au sein du Comité international de la Croix-Rouge pour le second, Marie-Laure Le Coconnier et Bruno Pommier nous disent que « l’action humanitaire vise à sauver et préserver la vie et la dignité des personnes victimes d’un conflit ou d’une catastrophe. Déployée dans l’urgence, elle envisage aussi des opérations de prévention et rejoint parfois des actions plus structurelles relevant du développement ». Rony Brauman écrit pour sa part qu’elle « n’a pas pour but de transformer une société, mais d’aider ses membres à traverser une période de crise, autrement dit de rupture d’un équilibre antérieur ». On voit déjà poindre entre ces praticiens de l’action humanitaire une certaine divergence quant à la limite que celle-ci a ou doit avoir entre aide d’urgence et aide au développement. Nous y reviendrons par la suite.

Deux grandes phases de l’action humanitaire contemporaine sont généralement identifiées dans les études portant sur cette notion des relations internationales. La première débute après la bataille de Solferino du 24 juin 1859 qui a opposé le Piémont allié à la France aux armées autrichiennes. Elle est impulsée par un jeune civil, homme d’affaires suisse, Henry Dunant. Venu rencontrer Napoléon III pour des investissements réalisés en Algérie, ce dernier se retrouve projeté comme spectateur au sein du conflit et intervient spontanément aux côtés de la population locale pour secourir les soldats des deux camps sans aucune distinction. Trois ans plus tard, en 1862, il raconte son expérience dans un ouvrage paru à Genève et qu’il intitule Un souvenir de Solferino. Son écrit fait grand bruit et suscite l’intérêt de diverses personnalités dont des médecins, des chefs militaires ou encore des ecclésiastiques. L’année suivante, Henry Dunant et plusieurs personnalités qui le rejoignent, créent le « comité international de secours aux militaires blessés ». Il prendra en 1880 le nom qu’il porte encore aujourd’hui : le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Henry Dunant précise d’emblée sa démarche en déclarant qu’il « ne vient pas pour toucher au redoutable problème de la légitimité de la guerre, ni au rêve impossible, dans l’état actuel des choses, de l’universalité du règne de la paix. Mon but est plus modeste » dit-il. Il cherche avant tout à « humaniser la guerre ».

La seconde phase de l’action humanitaire débute en 1968 lors de la guerre du Biafra. Elle est portée notamment par Bernard Kouchner. Ce dernier dit dans un entretien accordé à Claude Lanzmann, Juliette Simont et Michel Kail, en parlant des humanitaires qui l’ont précédé et en comparaison de son action « ils voulaient soigner, tenter de sauver, je voulais soigner et changer le monde, combattre le massacre ». Il parle de « loi du tapage, inévitable et souvent utile ». Il a pour référence l’inaction du CICR lors de la Shoah. Bernard Kouchner précise : « Toute cette démarche est complètement liée à la Shoah » et ajoute : « Les rescapés d’Auschwitz que j’ai interrogés m’ont tous dit qu’il fallait venir même si rien n’aurait pu être fait. Personne ne m’a dit cela n’aurait servi à rien, donc il ne fallait pas venir […] Si la Croix-Rouge internationale avait alerté le monde, si le Pape, Winston Churchill et ceux qui étaient au courant de l’extermination avaient parlé, cela aurait beaucoup changé. On aurait au moins bombardé les voies ferrées. Pourquoi les Juifs n’ont-ils rien fait ? Pourquoi le monde n’a-t-il rien fait ? J’étais hanté par ces questions. J’abomine le silence ». Le CICR s’en est expliqué dans un livre blanc, L’Activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne (1939-1945). Patricia Buirette note que certains membres de la Croix-Rouge eux-mêmes ont reconnu que « l’Holocauste représente la plus grande défaite dans [leur] mission humanitaire en cent-vingt-cinq ans d’histoire ». Eric Dachy soutient que « La Croix-Rouge a ainsi participé au silence des nations ». Il analyse l’action humanitaire impulsée par Bernard Kouchner lors de la guerre du Biafra comme une rupture et parle de « renouvellement conceptuel de la théorie qui sous-tend l’action humanitaire, un aggiornamento décisif ». Rony Brauman identifie lui aussi ce moment comme un tournant. Il parle de « nouveau mouvement humanitaire », tout en nuançant cependant le terme « nouveau ». Il précise en effet « qu’il ne se coupe pas de ses racines, mais [qu’il] inscrit du nouveau dans l’histoire ».

Les organisations humanitaires connaissent un très fort développement dans les années 1990. Dans leur ouvrage, Marie-Laure Le Coconnier et Bruno Pommier notent l’importance de l’appui des médias et le soutien des opinions publiques dans cette montée en puissance. Ils précisent cependant que l’environnement géopolitique connait en parallèle de profonds changements et que cela brouille peu à peu la notion d’action humanitaire : « Opérations de maintien de la paix, doctrine de la sécurité globale, rhétoriques moralistes et interventionnistes, controverses autour du prétendu choc des civilisations, multiplication du nombre d’acteurs et de leurs agendas brouillent peu à peu la notion de l’action humanitaire. Des principes fondateurs, comme l’indépendance ou la neutralité, sont dilués dans une profusion d’initiatives et de discours dans lesquels le politique et l’humanitaire sont perçus, à tort ou à raison, comme des sphères de plus en plus perméables ». Ce brouillage nécessite selon Rony Brauman « tout un travail de redéfinition : de l’acteur humanitaire, en particulier sur le théâtre de guerre, et du concept même d’action humanitaire ».

S’intéresser à la notion de l’action humanitaire dans les relations internationales nécessite de se pencher sur plusieurs aspects. Il s’agit en effet d’analyser concrètement, sur différents terrains, les actions définies comme humanitaires. Notre étude portera à la fois sur le terrain physique, celui des différents théâtres d’actions et particulièrement les théâtres de guerre puisque c’est d’abord en rapport avec la guerre que s’est développée l’humanitaire contemporain, mais aussi sur celui des arènes internationales productrices de normes. Il convient à notre sens, de se pencher également sur les différents acteurs qui portent des actions définies comme humanitaires ainsi que sur les interactions qu’ils entretiennent. La question du cadrage d’une action comme relevant ou non du champ de l’humanitaire et l’effet qu’un tel cadrage peut avoir sur le terrain revêt également une importance clé. Enfin, la définition même de ce qu’est la notion d’action humanitaire dans les relations internationales c’est-à-dire le fait de savoir si une telle notion a ou non une valeur analytique scientifique est une question qui doit également être posée.

Une action de terrain faite de rupture et de continuité.

De l’action humanitaire de la « neutralité absolue », de la discrétion et de la persuasion…

Sur le terrain physique, l’action humanitaire contemporaine telle qu’elle est initiée et envisagée par Henry Dunant semble à priori différer de celle pratiquée par Bernard Kouchner et les « French doctors ». En effet, la philosophie de la Croix Rouge est celle d’une neutralité présentée comme absolue sur un théâtre d’action, notamment lors d’une guerre. Ce principe de neutralité figurant dans le droit international humanitaire et plus précisément dans la Convention de Genève de 1864, est défini comme suit dans les textes de l’institution : « Afin de garder la confiance de tous, elle s’abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux ou philosophique. » . Patricia Buirette explique que cette neutralité suppose de la part de la Croix-Rouge de reconnaitre que dans chaque conflit il y a deux « collectivités qui s’opposent »et que cette neutralité doit s’appliquer non seulement dans le domaine militaire, en ne prenant part ni directement ni indirectement à des hostilités actives pour ne pas risquer d’avantager ou de désavantager l’une des parties, mais aussi dans le domaine idéologique. Pour cela, l’institution refuse de s’engager dans le moindre débat d’idées pour ne pas être perçue comme politisée. Cela lui permettrait d’avoir la confiance des gouvernements et des Etats, condition la plus importante à ses yeux pour pouvoir accomplir sa mission : apporter assistance sans discrimination. Cette spécialiste du droit international nous parle de l’action humanitaire du CICR comme étant une action teintée de diplomatie, d’une « diplomatie du CICR » reposant sur deux principes : la discrétion et la persuasion. La discrétion impliquant par exemple de ne pas faire de déclaration condamnant publiquement un gouvernement, de ne pas se préoccuper des motifs d’incarcération d’une personne mais uniquement de ses conditions de détention ou de ne pas divulguer un rapport de visite de prisonniers. La persuasion consistant quant à elle à tenter à titre d’exemple de négocier en faveur des détenus ou à envoyer un rapport confidentiel aux autorités détentrices.

Cette action humanitaire du CICR qui a failli lors de la Shoah, nous l’avons vu, s’est illustrée en 2003-2004 lors du scandale de la détention et du traitement réservé aux prisonniers d’Abou Ghraib, en Irak. En effet, des extraits du rapport du CICR destiné aux forces de la coalition, sur cette détention et ce traitement, ont été publiés par le Wall Street Journal. Une polémique s’en est suivie et le directeur des opérations du CICR, Pierre Krähenbühl, a tenu à rappeler l’importance des principes de neutralité du CICR. Il a souligné que ces extraits, quoique faisant état de traitements inhumains et dégradants avérés, avaient été publiés sans le consentement de son institution. Il a affirmé que « étant donné que la confidentialité est un élément vital à l’heure d’obtenir l’accès aux prisonniers à travers le monde et que cet accès est quant à lui, essentiel pour mener une action efficace auprès des personnes détenues, le CICR regrette que ce rapport ait été rendu public ».

…à l’action humanitaire du « tapage » ?

Marqué par le silence du CICR lors de la Shoah, Bernard Kouchner conteste son mode d’action humanitaire, même s’il nuance en disant « en un sens, je comprends cela ». Il cite en effet le génocide du Rwanda pour lequel il concède avoir été témoin que « le seul hôpital qui demeurait opérationnel, c’était celui de la Croix-Rouge internationale ». Il poursuit en disant être « forcé alors de reconnaitre cette neutralité, mais du seul point de vue de l’efficacité pratique. Au plan théorique, je (il) la rejette absolument ».Sur le terrain, son mode d’action diffère par conséquent de celui du CICR. Bernard Kouchner est en effet pour « la loi du tapage ». Il dit plaider pour « l’impartialité : en tant que médecin, soigner le bourreau aussi bien que la victime, oui, mais sans se taire sur l’abîme qui les sépare ». Pour illustrer son mode d’action et celui de MSF qu’il a contribué à créer, il cite bien sûr le Biafra en déclarant : « j’étais confronté à un massacre et on me demandait de me taire. Je n’ai pas accepté ce silence, j’ai été parjure et j’ai tenu des conférences de presse en dépit de notre engagement devant la Croix-Rouge à nous taire », mais aussi le Libéria à l’époque où sous la présidence de François Mitterrand, il faisait partie du Cabinet de Michel Rocard. Il raconte être allé sur place, avoir découvert un charnier et 3500 Guinéens apeurés dans un Hangar, qui n’avaient « pour seul avenir que de se faire massacrer ». Il explique ensuite comment il s’est servi de sa position politique pour faire du « tapage » auprès de l’ONU, de l’UNICEF et du HCR qui n’ont pas pu réagir. Il continue alors son action d’alerte auprès du président français qui finit par trouver un bateau et sauver les 3500 Guinéens en les embarquant pour Freetown puis pour la Guinée.

On le voit donc, sur le terrain d’un conflit, comme le dit Rony Brauman, ce nouveau mouvement humanitaire « ne se coupe pas de ses racines, mais [qu’il] inscrit du nouveau dans l’histoire ». En effet, on peut dire cela car le souci de secourir les victimes est présent dans « l’ancien » comme dans le « nouvel humanitaire », mais la façon de faire n’est pas la même. Basée sur la discrétion et la persuasion dans l’approche du CICR, elle s’appuie le « tapage », c’est-à-dire l’action médiatique et la politique d’influence pour la seconde. Il y a donc bien à la fois continuité et rupture.

Une continuité d’action sur le terrain des arènes internationales.

Une certaine continuité se lit d’une certaine manière dans la capacité d’impulsion de production de normes humanitaires internationales. En effet, Patricia Buirette explique comment le Comité de Genève qui s’est constitué en 1863 autour d’Henry Dunant et qui a été à l’origine du CICR, a impulsé la création d’un droit international protégeant les personnes participant aux hostilités. Elle écrit : « En août 1864, le Conseil fédéral suisse, poussé par le Comité de Genève, invite les Etats d’Europe, les Etats-Unis d’Amérique, le Brésil et le Mexique à se réunir pour consacrer conventionnellement les résolutions adoptées l’année précédente par le congrès » (qui a créé le CICR). « La conférence diplomatique prend alors le nom de Conférence internationale pour la neutralisation du service de santé militaire en campagne. Elle adoptera rapidement le texte de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne». L’autrice note que ce sont ces pionniers du CICR qui ont donné naissance à la convention de Genève et ajoute que « l’adoption de ce statut est à l’époque révolutionnaire car elle contraint les Etats à abandonner une partie de leur souveraineté […] la Convention de Genève adopte l’idée d’une neutralité pour les victimes et les services sanitaires, et permet un engagement formel des Etats dans ce sens et pour tous les conflits ».

Bernard Kouchner explique également avoir été à l’origine de production de normes internationales humanitaires. Il note « qu’il y a maintenant, forgé avec nos mots d’humanitaires, 300 résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies ». Rony Brauman lui aussi explique qu’à la fin des années 1990, les ONG au sens large et humanitaires en particulier, ont joué un rôle dans la création cette fois d’instances internationales, notamment en ce qui concerne la création de la Cour Pénale Internationale par le traité de Rome : « A Rome, elles étaient seules à exercer des pressions pour tenter de faire accepter les statuts d’une Cour capable de travailler réellement, c’est-à-dire d’arrêter les criminels internationaux, de les juger et de les enfermer, le cas échéant ».

Que ce soit donc sur le terrain physique, c’est-à-dire sur les théâtres de l’action humanitaire et particulièrement celui des conflits armés, ou sur le terrain des arènes de productions de normes internationales humanitaires, on peut repérer à la fois des continuités et des ruptures entre « l’ancien humanitaire » et le « nouvel humanitaire » de Bernard Kouchner et des « French doctors ». Le CICR et MSF, ne sont cependant pas les seuls acteurs de l’action humanitaire. Ces derniers sont multiples et ils entretiennent des interactions que l’on peut questionner.

L’action humanitaire : quels acteurs ? Quelles interactions ?

Les acteurs de l’action humanitaire.

Différents types d’acteurs humanitaires interviennent à l’échelle internationale. Parmi ces derniers, on compte au premier plan les acteurs privés que sont les multiples ONG (elles passent de 110 en 1953 à plus de 1500 en 1998 à être reconnues par le Conseil économique et social des Nations unies) mais aussi les différentes agences des Nations Unies. Il s’agit principalement du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), créé en 1951 comme « instrument officiel de la responsabilité collective des Etats en faveur des réfugiés », du Fonds international de secours à l’enfance (UNICEF) qui coordonne l’aide à l’enfance, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a pour prérogatives les expertises médicales et épidémiologiques, ainsi que du Programme alimentaire mondial (PAM) qui a lui pour domaine d'action la sécurité alimentaire. Outre ces acteurs privés que sont les ONG et acteurs interétatiques que sont les différentes agences des Nations Unies, des groupements d’Etats comme l’OTAN voire les Etats eux-mêmes, se présentent parfois comme acteurs humanitaires agissant à l’échelle internationale. C’est ce qu’explique par exemple Bernard Kouchner lorsqu’il parle de son intervention au Libéria en faveur des 3500 Guinéens qu’il a permis « d’exfiltrer » vers Freetown puis la Guinée. Pour qualifier son action, il emploie l’expression « humanitaire d’Etat ».

Des interactions avec la sphère politique qui font débat….

Les interactions des différents acteurs de l’action humanitaire avec la sphère politique font débat. En effet, les grandes figures de l’humanitaire contemporain ne s’accordent pas sur la nature des liens que doivent entretenir humanitaires et pouvoirs politiques. Revenant sur l’action humanitaire qu’il a contribué à mené au Libéria, Bernard Kouchner déclare : « on revendique souvent l’indépendance de l’humanitaire. Dans ce cas-ci, le rôle de l’Etat français a été décisif. Sans Michel Rocard, ces 3500 Guinéens seraient morts ». Pour lui « séparer l’humanitaire du politique, c’est impossible. C’est pourtant une vision des choses assez répandue : d’un côté les bons humanitaires, de l’autre les méchants politiques. C’est en un sens plus facile d’être accueilli en bon samaritain. La neutralité est plus commode que l’engagement et présente maints avantages. Quand on prend parti sans cesses pour les victimes, on n’est plus protégé par son insigne, et la vie devient très inconfortable ». Pour Rony Brauman au contraire, les acteurs de l’humanitaire doivent marquer une certaine indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques. En ce qui concerne l’intervention sur un théâtre de guerre, il écrit : « la position d’indépendance vis-à-vis du pouvoir doit-être sans équivoque. Du moins en situation de guerre, lorsque la charge politique, très lourde, requiert de la part des intervenants humanitaires une transparence totale ». D’une manière plus générale, en ce qui concerne les relations des ONG avec les pouvoirs politiques, pour lui ces dernières « n’ont jamais vocation à remplacer les partis politiques, à proposer un projet de société. En revanche, elles ont vocation à proposer certains termes du débat autour desquels se joue ce projet de société. Elles ont à introduire de nouvelles données, de nouveaux points de vue pour enrichir ce débat, pour briser dans certains cas un ronronnement stérile. Elles jouent les empêcheurs de se congratuler en rond et, en ce sens, elles sont utiles. Elles n’ont pas vocation à gouverner, à être dans une relation de pouvoir, mais doivent, à mon avis, rester dans une relation de tension avec le pouvoir. C’est leur force et leur faiblesse tout en même temps. Un rôle utile et indirect ».

D’autres praticiens comme Marie-Laure Le Coconnier et Bruno Pommier, pointent quant à eux, nous l’avons vu, un certain brouillage de l’action humanitaire depuis la décennie 1990. Ils pensent que cela peut contribuer à la disqualifier sur le terrain. Ils dénoncent le fait que « des principes fondateurs comme l’indépendance ou la neutralité sont dilués dans une profusion de discours dans lesquels le politique et l’humanitaire sont perçus à tord ou a raison comme des sphères de plus en plus perméables ».

Ces tensions liées à une nécessaire ou non indépendance vis-à-vis des Etats, des pouvoirs politiques, le mouvement humanitaire contemporain les a en réalité connues dès les origines. En effet, à son époque déjà, lorsqu’avec les personnalités regroupées autour de lui, Henry Dunant crée le CICR et impulse la naissance de la Convention de Genève, Bertha de Suttner pointe déjà un risque d’instrumentalisation de la part des Etats. La fondatrice de la Société autrichienne des amis de la paix écrit en 1899 à Henry Dunant : « afin de lui démontrer que son œuvre est manipulée par les gouvernements qui se servent du rempart du droit international humanitaire et de son perfectionnement au lieu d’arrêter les guerres ». Elle lance à l’endroit du Suisse : « On n’humanise pas le carnage, on le condamne parce qu’on s’humanise » !

Le débat entre ces deux praticiens de l’action humanitaire de la fin du XIX èm siècle porte bien sur la question de l’indépendance ou de l’éventuelle instrumentalisation par les pouvoirs étatiques mais il ne rejoint pas exactement le débat entre Bernard Kouchner ou de Rony Brauman. Lorsque Dunant fonde le CICR et impulse la naissance de la Convention de Genève, il parvient certes à imposer le principe de « neutralisation de l’aide sanitaire en temps de guerre » ce qui fait que ce principe s’applique dès lors « aux blessés eux-mêmes, mais aussi aux bâtiments et au matériel utilisés pour l’accueil et le soin des blessés ainsi qu’au personnel soignant » mais ce principe de neutralité « il est considéré comme non contraignant » note Patricia Buirette, puisque « la Croix Rouge n’intervient qu’avec leur (des Etats) accord ». De plus, même si la Convention de Genève adopte cette idée de neutralité pour les victimes et les services sanitaires en permettant « un engagement formel des Etats dans ce sens et pour tous les conflits », même si cela implique pour les Etats « d’abandonner une partie de leur souveraineté » et qu’en ce sens il s’agit d’une avancée révolutionnaire et que cela démontre une certaine « prééminence » de Dunant et du CICR qui « imposent » ce principe de neutralité aux Etats, l’engagement de ces derniers ne reste que formel. En effet, ils ne s’engagent pas à empêcher les guerres et sont les seuls en dernier ressort, à décider d’autoriser ou non la présence du CICR sur les théâtres de guerre. C’est cela même que conteste Bertha de Suttner en reprochant à Henry Dunant de ne chercher qu’à « humaniser les guerres », alors qu’il faudrait les « condamner », et d’être ainsi instrumentalisé par les Etats qui peuvent continuer de s’affronter en étant « couverts » par un engagement international « de façade ». Dès la fin du XIX ème siècle donc, Bertha de Suttner pointe certaines contradictions ou du moins les limites de l’action humanitaire qui n’a jamais été un mouvement pacifiste. Dès son époque elle milite en quelques sortes pour une forme de « tapage » ou « d’ingérence par le verbe ».

…et qui ont des implications sur le terrain.

Cette « ingérence par le verbe », ce « tapage », Bernard Kouchner le reprend en quelques sortes, l’assume et le pousse plus loin. Il veut « changer le monde » et si nécessaire par les armes. Dans son interview donnée entre autres à Claude Lanzmann, il rêve « d’un département de l’ONU sur la prévention des massacres qui pourra, sans droit de véto, intervenir devant le conseil de sécurité et l’opinion publique ; et il y aura une armée de l’ONU […] indépendante des armées nationales ». Rony Brauman ne renie pas l’ingérence et ne s’inscrit pas dans la démarche d’Henry Dunant. Au sujet des événements du Kossovo à la fin des années 1990, il précise sa position en déclarant : « Je dis d’abord, afin d’éviter toute ambigüité, que j’étais pour une action de force au Kossovo. Ce n’est pas l’intervention des alliées en tant que telle que je mets ici en cause. De même que j’étais absolument pour ce qui a été fait au Biafra. Sur le plan humanitaire, l’intervention a sauvé la vie de dizaines et de dizaines de milliers de gens. Ce qui fait problème, c’est le discours, le sens conféré à ces actions ; dans la façon dont il est construit sur le moment, et dans l’absence de critique dont il pourrait faire l’objet par la suite ». Rony Brauman porte en fait sa critique sur la question du cadrage d’une action armée comme devant relever ou non du champ de l’humanitaire et sur l’analyse post-action, de ce cadrage. Il ne remet pas en cause l’ingérence elle-même ni « l’action humanitaire de terrain », celle à destination des civils. Nous y reviendrons.

Sur le terrain, Bernard Kouchner qui rêve d’une « armée de l’ONU de la prévention des massacres » pouvant « sans droit de véto, intervenir devant le Conseil de sécurité et l’opinion publique », « d’une armée indépendante des armées nationales », pose néanmoins les règles de ce qui doit à ses yeux, permettre de déclencher une intervention humanitaire : « S’il n’y a pas d’appel, il n’y a pas d’humanitaire. Seules les victimes ont voix à ce chapitre là. Seules les victimes ont droit à la parole et à l’interdiction » et rajoute « concernant le droit d’ingérence, c’est à la communauté internationale de décider et non à un Etat. Sauf si, en cas de génocide patent, comme au Rwanda, la communauté internationale refuse d’intervenir et si un Etat est prêt à le faire seul. Alors peut-être son action est-elle légitime, c’est un vrai débat ». Dans les faits, la conception de l’action humanitaire de Bernard Kouchner s’est concrétisée dans le droit international. Il explique avoir participé à codifier le droit d’ingérence en entrant au gouvernement pour présenter des résolutions au Conseil de sécurité. Il cite les résolutions 43-13, 45-100, en 1988 puis 1990, qui ont selon ses mots « personnifié en termes juridiques la victime et non pas le gouvernement qui fait d’elle une victime, empêche son abord ou la cache. Ce qui revient à faire se rapprocher, voire se confondre un peu, les droits individuels de l’homme et le droit public international ». Cela a permis de faire en sorte que « la souveraineté d’Etat est désormais partiellement chapeautée par une valeur supérieure » ne permettant plus de parler des génocides dans les journaux en « quelques misérables lignes » comme ce fut le cas à l’époque pour le génocide arménien, note-t-il, « un progrès considérable ».

Pour Eric Dachy, qui reconnait que les crimes de masse ou les génocides comme la Shoah ont « souvent été commis à l’abri du principe de la souveraineté nationale », ce dernier principe est « difficile à dépasser sans que ne soit établie une souveraineté supranationale ». Or il conteste « les prétentions de l’ONU à ce rôle, même à titre symbolique ». Il note que l’assemblée générale et le Conseil de sécurité ne sont pas représentatifs d’un pouvoir démocratique mondial mais de simples instruments qui ne sont investis d’aucune autorité propre. Partant de ce postulat, il est pour lui impossible de formuler juridiquement de manière cohérente, le droit d’ingérence. Il précise que pour lui, ce dernier « ne signifie rien d’autre que la justification morale donnée à l’usage, et au non usage, de la force par celui qui la détient ». Il parle de la décennie 1991 à 2001 comme d’une décennie « d’ambigüités et d’opportunismes criminels » et cite par exemple les Etats-Unis qui en 1992 déclenchent une « intervention militaro-humanitaire en Somalie sous couvert de l’ONU » censée se faire dans le but humanitaire de la lutte contre la famine et qui « conduit les hélicoptères à tirer à la mitrailleuse dans la foule à Mogadiscio ». Avant même la codification onusienne du droit d’ingérence, cet auteur estime que l’action humanitaire menée par de grandes ONG comme Caritas, CARE (Cooperative American Remittance Everywhere) IRC (International Rescue Committee) ou encore OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief) après la Seconde Guerre Mondiale, a été utilisée pour des raisons idéologiques « puisque le développement et la lutte contre la faim sont des armes stratégiques destinées à contrer l’extension du communisme dans le tiers-monde ». Pour lui, « la plupart d’entre elles n’ont pas de problèmes à fonctionner en simples sous-traitants des gouvernements ». On est loin dans cette lecture d’une vision d’une action humanitaire à la Henry Dunant, selon laquelle cette dernière d’abord à la marge, se glisse dans les interstices des relations interétatiques, avec l’accord des Etats, pour « humaniser la guerre » ou d’une vision à la Bernard Kouchner selon laquelle l’humanitaire se retrouve au centre des relations internationales, les chapeautes même par le droit d’ingérence inauguré par les Nations-Unies, pour « changer le monde » dans le sens des droits humains.

On le voit donc, en ce qui concerne les acteurs de l’humanitaire, ils sont multiples. Lorsque l’on s’intéresse aux interactions que ces derniers entretiennent avec les politiques étatiques, elles sont brouillées. Pour certains praticiens de l’humanitaire, les ONG doivent absolument être indépendantes des Etats et ne composer avec eux que sous forme de « tensions », sans jamais chercher à gouverner mais en se contentant de discuter les formes du débat. Pour d’autres il est impossible de séparer humanitaire et politique, tant les Etats peuvent jouer un rôle jugé positif sur le terrain et être utilisés pour produire des normes humanitaires internationales garantissant les droits humains. Certains analystes enfin, pensent que les ONG, les instances interétatiques onusiennes impliquées dans le champ humanitaire et les actions humanitaires qu’elles disent mettre en œuvre, ne sont que des instruments idéologiques aux mains de ceux qui « ont le pouvoir ». Il y a donc bien un « brouillage » quant à la hiérarchie des acteurs et aux logiques politiques ou apolitiques de l’action humanitaire dans les relations internationales. La question de ce « brouillage » se pose aussi en ce qui concerne le cadrage d’une « action humanitaire » et nous pousse à nous demander si cette notion employée dans le champ des relations internationales a ou non une valeur scientifique analytique.

Les questions du cadrage, de la définition et de la valeur analytique scientifique de l’action humanitaire.

La question du cadrage d’une action humanitaire.

Cadrer une question internationale comme devant relever d’un cadre humanitaire, c’est la construire comme un « problème public international » devant être traité par les acteurs de l’humanitaire, de façon humanitaire. Cela renvoie à la notion « d’étiquetage » ou de « labélisation des problèmes » décrite par Becker. Ce dernier insiste sur les « entrepreneurs de morale », qui dans le cas qui nous intéresse, peuvent être tous les potentiels acteurs de l’humanitaire que nous avons identifiés, voire des groupes sociaux qui se mobilisent pour « étiqueter » une situation comme devant relever du champ de l’humanitaire et présenter leur action programmée comme étant humanitaire. Erik Neveu qui analyse la trajectoire de construction et de prise en compte des problèmes publics, identifie l’étape du cadrage d’une situation pour en faire un problème public, comme un moment clé. Il explique que les problèmes publics n’existent pas d’eux-mêmes et qu’ils sont le fruit d’une construction, d’une identification et d’un cadrage avant d’être mis sur agenda et de donner lieu à un processus de décision complexe aboutissant à une mise en politique publique. Cette grille d’analyse issue des études de l’action publique peut-être mobilisée dans le champ des relations internationales, notamment en ce qui concerne la construction d’une action humanitaire.

Concernant cette notion, il en résulte que des situations protéiformes, totalement différentes les unes des autres sur le terrain, peuvent être cadrées par des « entrepreneurs de morale » comme devant relever du champ de l’humanitaire, nécessitant par conséquent un « traitement humanitaire ». Ce cadrage humanitaire dans certains cas probablement justifié, est contesté dans d’autres. Cette contestation est portée tant par des praticiens de l’action humanitaire que par des analystes des relations internationales ou encore par les bénéficiaires de cette action humanitaire, sur le terrain.

Des praticiens comme Rauny Brauman, dénoncent en effet le fait que ce cadrage se fasse depuis l’intervention humanitaire au Biafra, sur la logique de « la guerre du Bien et du Mal » sur celle d’un « conflit métaphysique » où toute discussion sur l’opportunité du cadrage humanitaire est d’emblée disqualifiée, toute argumentation est abolie. Pour lui, « la crise humanitaire, c’est la dernière manifestation de la langue de bois qui désigne tout et rien à la fois. Il n’y a rien de tel pour aboutir à une situation impossible ».

Jamie Furniss et Daniel Meier écrivent que le cadrage humanitaire d’une question permet de placer l’action qui en découle dans un « champ de pureté éthique », qui fait qu’elle devient « moralement intouchable », impossible à questionner.

Pour Bernard Hours, dans le cadre des rapports Nord-Sud, le cadrage humanitaire d’une question internationale n’est trop souvent qu’un moyen permettant de masquer la domination du Nord sur le Sud. Il parle de l’action humanitaire comme d’un « accessoire moral purificateur essentiel de la globalisation marchande en cours ». Pour lui, « la morale devient alors l’alibi de l’oppression et la pseudo-générosité le fossoyeur de l’altérité et de la parole d’autrui ».

Un cadrage humanitaire qui pose question sur le terrain.

Le cadrage humanitaire ou non d’une situation internationale peut entrainer des conséquences et des réactions très diverses sur le terrain. Pour l’illustrer nous pouvons développer quelques exemples.

Eric Dachy cite à ce titre l’exemple du génocide du Rwanda. Il explique que l’extermination programmée des Tutsis et des Hutus modérés qui débute le 6 avril 1994, se déroule sans la moindre opposition de pays extérieurs pourtant alertés plusieurs semaines auparavant de l’existence de listes nominatives de personnalités à assassiner. Le Conseil de sécurité n’aurait pas qualifié les massacres en cours de génocide car cela aurait entrainé une intervention obligatoire selon la Convention de 1948. Le secrétaire d’Etat américain Warren Christopher aurait été parfaitement informé de la nature des événements et aurait interdit jusqu’au 21 mai aux officiels de parler de génocide. Au lieu de cela, les tueries de masse programmées et leurs conséquences seront qualifiées de catastrophe humanitaire. Ce cadrage humanitaire, ne permettra pas de porter un coup d’arrêt au génocide mais débloquera une aide humanitaire de l’OCDE de 3.5 milliards dollars, jamais atteinte avant ni depuis.

Dans un autre contexte, Nell Gabiam qui étudie deux camps de réfugiés palestiniens dans le nord de la Syrie, démontre que le cadrage humanitaire de l’action de l’agence onusienne qui intervient sur place (l’UNRWA) est indispensable pour les populations concernées. En effet, ce cadrage humanitaire est compatible avec leurs revendications politiques puisqu’il met en lumière la souffrance quotidienne de ces réfugiés et qu’il l’inscrit dans une situation d’exception, temporaire. En revanche, lorsque l’UNRWA commence à inscrire son action dans la pérennité en la cadrant cette fois dans une logique de développement, beaucoup de demandeurs d’aide humanitaire la refusent pour des raisons politiques.

Rony Brauman enfin, explique que le cadrage humanitaire de l’action de l’OTAN au Kossovo en 1999 est problématique. Pour lui, l’intervention de l’Europe se justifiait certainement par des motifs « très sérieux ». Il cite entre autres : « la volonté de prévenir la formation d’une zone de chaos dans les Balkans, d’une zone de trouble avec trafics de drogue, d’une zone le blanchiment d’argent… ». Les Américains auraient eu comme motif principal « le maintien de l’OTAN dans une position offensive par rapport aux missions antérieures, devenues obsolètes du fait de la disparition de l’adversaire ». Au lieu d’être cadrée de la sorte, ce qui aux yeux de Rony Brauman aurait pu se comprendre, l’intervention au Kossovo est cadrée de façon humanitaire, ce qui contribue à brouiller l’action des ONG humanitaires dans le monde. Il précise que « seul le mot humanitaire revient, le mot guerre est interdit ». Pour lui, il s’agit d’un « énorme mensonge, dont l’humanitaire est l’une des pièces maitresses ». Il poursuit en écrivant « Comment ne pas voir là une action ‘Providentielle’ de l’Occident, un jeu de rôle et une formidable trouvaille de propagande ? ».

L’action humanitaire n’est à notre sens, pas une notion heuristique qui permet de comprendre le monde de façon cohérente. Elle ne constitue pas une grille d’analyse scientifique permettant de mettre de l’ordre dans le désordre du monde. Elle n’est pas une catégorie d’analyse. Elle est essentiellement une notion discursive, qui cache des logiques protéiformes appliquées à des situations diverses et qui n’ont que peu de rapport les unes avec les autres. Elle est en ce sens essentiellement une catégorie d’action.