Le 8 janvier 2017, le quotidien français Libération titre sa rubrique internationale sur une « Mobilisation contre le franc CFA en Afrique ». L’article rapporte que des manifestations organisées par des « panafricains », se sont déroulées la veille dans plusieurs capitales africaines et européennes, pour dénoncer « les effets pervers » d’une monnaie « postcoloniale » et réclamer « la fin de la servitude monétaire ». Aucun nom ni structure organisatrice ne sont à ce stade, par Libération, évoqués. Un mois plus tard, le 11 février, une autre mobilisation, toujours contre le franc CFA, est de nouveau rapportée par la presse. Elle touche encore plus de villes et de pays, les manifestations se déroulant cette fois-ci non seulement en Afrique et en Europe mais également en Amérique et aux Caraïbes. Le 15 mars, le président François Hollande déclare dans un communiqué officiel, qu’en ce qui concerne la Zone franc CFA, il « réaffirme son ouverture à toutes les propositions que les Etats membres de la zone pourraient formuler » et rappelle « que cette monnaie et cette zone appartiennent aux pays qui la composent ». Un homme revendique alors une victoire : Kemi Seba. Dans un livre paru en 2018, ce dernier raconte rétrospectivement comment il a créé, structuré et mené sur le terrain, ces mobilisations. Concernant la déclaration de François Hollande, il écrit : « médiatiquement, le fait de pousser un président français à se prononcer pour la première fois de l’Histoire sur une potentielle sortie du franc CFA était une victoire qui illustrait la force de frappe de notre mouvement ». Le 19 août 2017, Kemi Seba enflamme les réseaux sociaux, fait de nouveau la une des médias français et africains, en brulant à Dakar, face caméra, un billet de 5000 francs CFA. Dans les colonnes du prestigieux le Monde Afrique, le chroniqueur Hamidou Anne dénonce dans la foulée, un « activiste » et un « afroclown, inondant les réseaux sociaux avec un discours raciste et creux, inutile et dangereux ».

Des médias africains et français donc, ont rapporté des mobilisations au travers desquelles des acteurs se sont mobilisés dans plus d’un pays pour adresser leurs revendications aux acteurs internationaux que sont : la BCEAO , la BEAC, les gouvernements des quatorze Etats africains partageant le franc CFA ainsi que l’Etat français. Ce type de mobilisations qui se structurent à l’échelle de plusieurs pays en visant des cibles cadrées comme globales, correspondent à ce que Donatella Della Porta et Sidney Tarrow définissent comme étant des mobilisations transnationales. Concernant celles que nous nous proposons d’étudier, l’essayiste Coralie Delaume, considère que leur leader, Kemi Seba, les inscrit selon les mots du politologue Jean-Yves Camus, dans une mouvance « d’extrême droite altermondialiste ». On peut, selon les concepts forgés par la sociologie des mobilisations, identifier cette forme d’altermondialisme qui ne s’ancre pas dans une pensée libérale et progressiste, aux ugly movements étudiés par Sidney Tarrow. Dans le même temps pourtant, les mobilisations transnationales anti franc-CFA de l’année 2017, peuvent par certains aspects, être qualifiées de libérales, d’émancipatrices. Elles ont en effet été menées au nom des idéaux émancipateurs de l’anticolonialisme et du panafricanisme. Kémi Seba a d’ailleurs reçu, à leur sujet, des distinctions en Afrique et en Amérique . Ces observations nous permettent de considérer que notre étude porte sur des mobilisations transnationales peu étudiées, car hybrides, à la croisée des ugly movements et des « bonnes causes ». Etudier comment peut s’emboiter au sein d’une mobilisation, ce qui semble être un paradoxe idéologique, pourrait s’avérer stimulant. Il ne s’agit pourtant pas de l’angle d’étude que nous souhaitons adopter. De nombreux médias et articles ont déjà proposé des analyses de l’idéologie portée par Kemi Seba, des politologues et chercheurs comme Jean-Yves Camus ou Sylvie Taussig ont quant à eux analysé les soubassements idéologiques de ce qu’ils qualifient d’« altermondialisme d’extrême droite », se déployant pourtant au nom d’idéaux revendiqués comme émancipateurs. Nous nous engageons pour notre part, dans une tout autre entreprise. En effet, étant donné l’ampleur médiatique et politique internationale qu’ont pris ces mobilisations, tenter de comprendre dans les limites de cette étude, quelles ont été les conditions de félicité de leur transnationalisation, nous parait particulièrement heuristique pour mieux saisir l’aura médiatique dont bénéficie actuellement Kemi Seba ainsi que son implication réelle sur le terrain. Pour ce faire, nous nous pencherons sur les processus de genèse, de structuration, ainsi que sur les modes d’action, qui ont présidé à leur transnationalisation. Nous nous appuierons, chemin faisant, sur plusieurs sources. En premier lieu, deux des ouvrages de Kemi Seba , dans lesquels il décrit rétrospectivement son parcours militant ainsi que son engagement contre le franc CFA, nous permettront de tenter de reconstituer les processus évoqués. Les médias au travers desquels il s’est exprimé et continue à régulièrement le faire, seront également pour nous matière à analyse. Dans un souci d’esprit critique, nous confronterons parallèlement ces sources, émanant de ou liées à Kemi Seba, à des articles universitaires ou de presse, qui analysent ou éclairent ces mobilisations. Cette approche, nous permettra de tenter de déterminer s’il y a, au-delà du discours au travers duquel cet acteur se présente comme « la tête pensante » de ces mobilisations transnationales, d’autres acteurs impliqués dans leur genèse, structuration et modes d’action. Si oui, d’où viennent-ils ? Quel a été leur rôle ? Quel a été celui de Kémi Seba ? Tout au long de notre recherche, nous questionnerons ce processus à travers des concepts issus de la sociologie des mobilisations.

Nous nous pencherons dans un premier temps sur la genèse des mobilisations transnationales anti franc-CFA de l’année 2017. Dans une seconde partie, nous nous attacherons à tenter d’analyser comment elles se sont structurées. Enfin, nous porterons la focale sur les modes d’actions qui ont été, à l’échelle transnationale, déployés.

La genèse de mobilisations transnationales.

Des mobilisations portées par un militant formé…

Kemi Seba est le leader médiatique des mobilisations que nous étudions. Il a suivi une « carrière militante », qui l’a amené, à terme, à s’impliquer dans les évènements sur lesquels nous nous penchons. Pour tenter de comprendre leur genèse, il nous parait important de mettre en lumière qui est Kemi Seba, d’où il vient et quelle a été sa socialisation idéologique, car comme le souligne Olivier Fillieule : « appréhender les processus et la dialectique permanente entre histoire individuelle, institution et contextes exhibe le produit concret de ce que les acteurs font en étant faits ». En d’autres termes, l’histoire personnelle des acteurs et la manière dont ils la perçoivent, nous renseignent sur leurs « carrières militantes ». En l’occurrence, Stellio Capo Chichi, ses prénom et nom de naissance, est un Français d’origine béninoise né à Strasbourg en 1981. Dans « supra-négritude », il raconte son enfance dans le rural français et le racisme dont il aurait été victime. Il est le fils, dit-il, d’une ancienne miss Bénin et d’un médecin africain ayant fait ses études à Dakar. Sélectionné pour venir faire son internat à l’hôpital de Strasbourg, ce dernier aurait « été ruiné en ouvrant un cabinet dans un village de France où les médecins noirs n’avaient pas vraiment la côte». Devenue cadre infirmière, la mère de Kemi Seba aurait décidé après une mutation, de s’installer en banlieue parisienne avec ses enfants. Le père aurait suivi quelques années plus tard. Ces éléments biographiques, écrits comme ils le sont par Kemi Seba, nous permettent de considérer que ce dernier se présente et se vit dans ses écrits, comme un « dominé » ayant vécu dans un « milieu populaire ». Lorsque l’on analyse cependant de prêt l’ouvrage susmentionné, on se rend compte que ce dernier a lorsqu’il avait tout juste 18 ans, et alors que son père « pneumologue, cancérologue et allergologue » venait d’être « sélectionné pour participer à un congrès aux Etats-Unis », voyagé dans ce pays où il a passé l’été. Or selon Anne Catherine Wagner, les voyages internationaux d’affaires, qui peuvent en même temps être des voyages touristiques et qui se distinguent des séjours estivaux que font « au pays d’origine » les Français ou « immigrés des classes populaires », sont un marqueur des « groupes dominants ». Ils permettent, en les mettant au contact d’autres milieux sociaux, de « déniaiser les jeunes gens », leur offrent un capital international culturel et préparent à des positions de pouvoir. Ces considérations nous permettent de suggérer que Kemi Seba n’est pas un « dominé » mais tout au plus, un « dominant parmi les dominés ». Aux Etats-Unis, il entre en contact avec un milieu social différent de celui de son quotidien. Il se sociabilise idéologiquement en approchant puis en intégrant à son retour à Paris, la Nation of Islam (NOI). Il s’agit de l’organisation même qui a formé des figures aussi médiatiques, charismatiques et controversées que Malcolm X ou Muhammad Ali. Cette première expérience militante va structurer tout son parcours et lui fournir comme il le dit lui-même, les clés qui lui permettront de créer successivement le « Parti Kémite », la « TribuKA », « Génération Kemi Seba » et le « Mouvement des Damnés de l’Impérialisme ». Au cours de cette « carrière militante », il atteint, selon ses propres mots, des « stades » au cours desquels il transfère et réinterprète en fonction du contexte dans lequel il se trouve, les compétences acquises précédemment. Chacune de ces phases constitue « un élément de l’explication du comportement final ». En ce qui nous concerne, nous identifions ce « comportement final » au déclenchement des mobilisations anti franc-CFA.

…qui s’installe sur un terrain « prêt à être mobilisé » et y transfère son « capital militant ».

Lorsque Kemi Seba s’installe au Sénégal en 2011, la structure des opportunités politiques (SOP) est favorable à l’émergence d’une mobilisation transnationale anti franc-CFA. De plus, un « espace transnational des mouvements sociaux » issu directement de « mouvements citoyens », est en cours de formation.

Concernant le premier point, le franc CFA a dès les années 1950 été combattu politiquement sur le continent africain. Les dirigeants Sylvanus Olympio au Togo, Ahmed Sékou Touré en Guinée, ou encore Modibo Keïta au Mali, se sont tous à leur manière, élevés contre cette monnaie, sans toujours parvenir à en faire sortir leurs pays. En 2015, le président tchadien Idriss Déby, pourtant proche de la France, se prononce avec des mots très directs pour une réforme en profondeur du franc CFA. Des intellectuels s’inscrivent également dans cette voie. L’économiste Nicolas Agbohou écrit par exemple en 2000, un livre au titre très évocateur : « le franc CFA et l’euro contre l’Afrique ». En 2016, c’est au tour de l’ancien ministre togolais Kako Nubukpo, également économiste, de se prononcer contre cette monnaie en dirigeant l’ouvrage collectif « sortir l’Afrique de la servitude monétaire : à qui profite le franc CFA ? ».

Concernant le second point, de nombreux « mouvements de contestation issus de la jeunesse se développent en Afrique, notamment depuis le Printemps Arabe qui a débuté en décembre 2010 en Tunisie ». Certains d’entre eux se positionnent ouvertement contre le franc CFA ou s’attaquent à des sujets économiques qui, d’après nous, en préparent la contestation transnationale. Citons à titre d’exemples, les mouvements « Filimbi » en République Démocratique du Congo, « Balai citoyen » au Burkina Faso et « Y’en a marre » au Sénégal. Si « Balais citoyen » est connu pour avoir fortement contribué à la chute de Blaise Compaoré en 2014, il s’est aussi illustré par son positionnement contre le franc CFA. « Y’en a marre » a quant à lui été créé en 2012 à Dakar, par des jeunes soucieux de lutter contre « l’injustice sociale, la corruption et la mal-gouvernance » mais ayant aussi à cœur de s’opposer au « diktat du capitalisme ». Très actif au Sénégal, ce « mouvement citoyen » a selon nous labouré le terrain des mobilisations que nous étudions. Il fait d’ailleurs partie avec d’autres, nous le verrons, des organisations leaders qui mènent la fronde transnationale anti franc-CFA de 2017. « Balai citoyen, « Y’en a marre » et « Filimbi », pourtant localisés dans des pays africains différents, ont de plus tissé des liens avant même la mobilisation que nous étudions. Ils se sont par exemple rencontrés en 2015 à Kinshasa « pour réfléchir ensemble et organiser des actions de sensibilisation commune ». Fadel Barro, l’un des initiateurs de « Y’en a marre », indique qu’il se sent « linké » avec les jeunesses du monde entier et explique que le forum social de Dakar de 2011 a été « un moment important pour exposer pour la première fois » son mouvement ». Une étude plus fine permettrait de déterminer si des « mouvements citoyens africains » se sont rencontrés lors de ce forum, et s’ils se sont servis de cette « arène internationale » comme d’un « récif de corail », pour tisser des liens, leur permettant par la suite de participer à la structuration des mobilisations transnationales que nous étudions.

Les précédentes observations, montrent que lorsqu’il arrive au Sénégal en 2011, Kemi Seba peut potentiellement s’appuyer sur un « espace transnational des mouvements sociaux » en pleine ébullition, directement issu de « mouvements citoyens » et dont la structuration transnationale certes en cours, reste peut-être à renforcer. En relisant les considérations politiques susmentionnées à la lumière du concept de « SOP » forgé par Sidney Tarrow, on peut considérer que cette dernière est dès son arrivée en Afrique, assez ouverte pour permettre à Kemi Seba de structurer avant de la lancer, une mobilisation transnationale contre le franc CFA. Il dispose en effet de potentiels alliés influents, dans les institutions politiques de certains pays.

En décembre 2015, Kemi Seba crée avec Hery Djehuty, un « chercheur en sciences politiques et fils de militants de l’UPC (Union des populations camerounaises) », l’« ONG Urgences Panafricanistes » (Urpanaf). Ni le terme d’« ONG », ni celui de « Panafricanistes », ne sont choisis au hasard. Le Franco-Béninois écrit utiliser le premier pour « ne pas attirer l’attention des autorités dès le départ » et ajoute concernant le second, qu’il doit lui permettre de « redonner vie au cadavre de l’idée prônant originellement l’unité des peuples d’Afrique et la résistance au capitalisme dérégulé ». Kemi Seba et Hery Djehuty maitrisent donc les codes de l’action internationale ainsi que les ressorts symboliques et historiques du militantisme en Afrique. Ils se les approprient et les traduisent, pour donner corps à leur structure militante. L’un des points du « programme politique » d’Urpanaf, concerne le « refus de l’ingérence monétaire par la suppression du franc CFA ». Lors d’un voyage en France, le président sénégalais Macky Sall appuie selon Kemi Seba, « sans le savoir, sur le bouton d’une bombe sociale et continentale sans précédent en affirmant que le franc CFA était une bonne monnaie ». Une fenêtre d’opportunité politique s’ouvre. Le 26 décembre 2016, le leader d’Urpanaf lance via sa page Facebook officielle, un « appel à la résistance africaine, en initiant le Front Anti-CFA ».

Une structuration par le biais d’un « travail de ralliement » multiscalaire.

Par qui et comment les mobilisations anti franc-CFA de 2017 ont-elles été concrètement structurées ? Pour répondre à cette question, il nous aurait fallu réussir à ouvrir la « boite noire » d’Urpanaf. Nous aurions souhaité mener des entretiens avec ses responsables, accéder à des documents internes et interroger une multitude d’acteurs impliqués. Malgré notre tentative de prise de contact, nous n’avons pas eu accès à toutes ces sources. Nous ne pouvons par conséquent et à notre niveau, que nous appuyer sur quelques notions classiques de la sociologie des mobilisations pour questionner les écrits de Kemi Seba et les ressources recueillies sur internet. Sans chercher à être exhaustifs, nous tenterons dans cette partie de démontrer que cette structuration s’est faite par le biais d’un « travail de ralliement » multiscalaire.

Le « travail de ralliement » tel qu’il est présenté par Kemi Seba…

Dès son arrivée à Dakar en 2011, Kemi Seba fonde la web radio « Afro Insolent ». Son aura acquise à travers la médiatisation de ses démêlés judiciaires hexagonaux, lui permet d’attirer une audience toujours plus importante et de mener une « série de conférences dans les universités les plus prestigieuses d’Afrique de l’Ouest ». Il intègre entre 2013 et 2017, successivement trois chaines de télévision : la 2 STV sénégalaise, la camerounaise « Afrika TV » et « VoxAfrica », une chaîne d’information en continu basée à Londres . Dans les trois cas, il officie en tant que « chroniqueur géopolitique » et diffuse à travers ces médias visionnés dans toute l’Afrique de l’ouest, un discours transnational, qu’il cadre comme « panafricaniste » et « anticapitaliste ». Il y « priorise la thématique de la souveraineté africaine et du franc CFA ». Ce discours est par la suite relayé sur sa page Facebook et sur de nombreux autres comptes connexes. Le concept de « catnet » forgé par Charles Tilly et qui combine aux identités catégorielles (catness), des liens de sociabilité construits (netness), nous permet de suggérer que Kemi Seba a, à travers sa présence médiatique, cadré l’identité transnationale de « l’Africain dominé par l’impérialiste et néocolonialiste franc-CFA ». Il a ensuite permis aux personnes se reconnaissant dans cette identité globale, de construire des liens de sociabilité, une « netness », à travers les commentaires ouverts sur ses pages Facebook et Youtube. Cette « Catnet » ainsi construite, a selon nous fortement participé au travail de mobilisation des ressources, en l’occurrence le ralliement d’un « réservoir de manifestants », nécessaire pour mobiliser à l’échelle transnationale contre le franc-CFA.

Kemi Seba explique avoir réussi à rallier à son ONG, de véritables « quarterbacks idéologiques (des cerveaux)» vivant sur plusieurs continents. Il cite notamment la « vedette du rap haïtien » « Princess Eud » et le « slammeur de talent, populaire au Bénin », Kmal Radji. Une fois ralliées, ces personnalités se font non seulement l’écho du discours d’Urpanaf auprès de leurs fans, mais sont surtout intronisées dirigeants d’Urpanaf dans leurs pays. Ils prennent la tête d’antennes de l’ONG, créées ex nihilo depuis Dakar. Le transnational fait alors office de « forge du national ».

A cause de l’image négative de son président, surtout dans la presse française, le ralliement de personnalités ou d’organisations à Urpanaf, a pu cependant se révéler du point de vue de l’image, trop couteux. Pour contourner cette difficulté, Kemi Seba prend alors l’initiative de lancer le « Front Anti-CFA ». Il écrit en ce sens : « peu importe l’appartenance à un groupe politique précis, ceux qui souhaitaient s’attaquer au colonialisme français pouvaient intégrer le Front sans perdre leur particularisme ». Cette stratégie de mobilisations des ressources s’avère payante, puisqu’elle permet d’agréger des personnalités, comme l’animateur de RFI Claude Siar ou l’ex-ministre togolais Kako Nubukpo, qui n’auraient peut-être sinon, jamais rejoint Urpanaf. En agissant de la sorte, Kemi Seba permet à ces personnalités de ne pas subir « la loi d’airain de l’oligarchie » décrite par Roberto Michels. En rejoignant le Front Anti-CFA et non Urpanaf, Claude Siar ou Kako Nubukpo, ne « se dépossèdent » en effet pas « au profit d’un appareil », et ne prennent donc pas le risque d’endosser son image et son idéologie.

Kemi Seba décrit également les nombreux voyages internationaux qu’il fait. Les conférences qu’il donne « à divers endroits de la planète » et dans lesquelles il fait la promotion de ses ouvrages, font partie intégrante de ce travail de ralliement pour mobiliser à l’échelle transnationale. Comme il le note, entre deux mobilisations, l’avion devient sa « deuxième maison ». Ce moyen de transport, symbole de la troisième mondialisation, lui permet de connecter entre eux différents espaces et d’agir ainsi en véritable broker qui construit un « réseau d’activistes transnationaux ».

Pour terminer sur cette partie, mentionnons le travail de collecte de ressources financières, sans lequel tous ces voyages et toutes ces mobilisations, auraient été difficiles à mener. Dans une interview datant d’octobre 2017 et dont les propos ont été réitérés depuis sur des web médias très en vue , l’activiste franco-béninois révèle que ses sources de financement viennent en partie de footballeurs internationaux qu’il a réussi à rallier à sa cause. Il cite notamment les joueurs Demba Ba et Nicolas Anelka. Ce dernier a en outre préfacé son livre "l'Afrique libre ou la mort".

A travers différents médias et surtout dans ses ouvrages, Kemi Seba se présente comme un militant hyperactif, qui par ses choix tactiques et son travail de ralliement initié avec seulement quelques proches, aurait réussi à faire de sa personne et d’Urpanaf, les points nodaux de tout un « réseau d’activistes transnationaux ». Il jouerait « Le » rôle central dans les mobilisations que nous étudions. Dans « L’Afrique libre ou la mort », il condamne en des termes très fort le mouvement altermondialiste. En y regardant de plus près, en s’intéressant à quelques acteurs qui ont rejoint ces mobilisations, nous faisons pourtant la supposition que Kemi Seba s’est possiblement appuyé sur certains réseaux et modes de structuration du mouvement altermondialiste.

…s’appuie-t-il aussi sur un travail de ralliement propre à l’altermondialisme ?

Notre enquête nous a amenés à nous intéresser de prêt à deux personnalités qui ont participé aux mobilisations étudiées : Aminata Traoré et Hervé Ouattara.

La première, est une « figure de l’altermondialisme » au Mali. « Liée d’amitié avec José Bové, Susan George et d’autres figures de proue » du mouvement, elle s’investie dès les années 1980 dans des mobilisations dans son pays et devient « consultante du fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population ». Ministre de la Culture et du Tourisme entre 1997 et 2000, elle écrit plusieurs ouvrages, bien avant les mobilisations que nous étudions. Elle y dénonce les déséquilibres des relations entre nations africaines et Union-européenne, en pointant notamment le rôle joué par le franc-CFA. Créatrice d’un « espace de dialogue », le « centre Amadou-Hampâté-Bâ », à destination des jeunesses de plusieurs pays africains, elle est responsable en 2006 à Bamako, de l’organisation d’un des trois volets du forum social mondial polycentrique . Elle annonce enfin, « symboliquement », sa candidature au poste de secrétaire général de l’ONU en 2016. Aminata Traoré peut être qualifiée, selon le concept de Belinda Robnett, de « leader informel ». Ces derniers, souvent des femmes, « constituent alors une couche de dirigeants intermédiaires qui jouent un rôle essentiel mais peu visible dans le développement et la pérennisation de la mobilisation ». La sociologue ajoute que « ce sont elles qui, à travers les réseaux interpersonnels dans lesquels elles sont insérées, servent de pont entre l’organisation et les sympathisants potentiels […] sur lesquels d’autres exerceront finalement un pouvoir formel ». Très active dans le mouvement altermondialiste donc, impliquée sur le terrain des mobilisations en Afrique et adepte des arènes internationales onusiennes, il est à notre sens possible qu’Aminata Traoré ait joué un rôle important dans les mobilisations anti franc-CFA de 2017. Une analyse plus fine pourrait permettre de déterminer à quel point « ses réseaux » ont permis de les structurer, relativisant peut-être en cela le « leadership formel » prêté à Kemi Seba.

Le parcours politique d’Hervé Ouattara, permet de démontrer que Kemi Seba, qui dit avoir « fait le tour de la question altermondialiste », a structuré le Front Anti-CFA de la même manière qui a présidé lors de la genèse du mouvement altermondialiste. En effet, Éric Agrikoliansky explique que des « organisations relativement marginales » (Agrikoliansky, 2014), sont devenues altermondialistes par « opportunité » car cela leur a permis « d’accumuler à l’extérieur des espaces nationaux des ressources pour renforcer des positions fragiles en leur sein » (Agrikoliansky, 2014). Nous suggérons que la même logique permet de comprendre pourquoi certaines organisations ont rejoint le Front Anti-CFA. Au Burkina Faso, nous avons précédemment évoqué le mouvement « balai citoyen » qui a fortement contribué à la chute de Blaise Compaoré en 2014. Or d’après nos recherches, un autre mouvement, le « Collectif Anti Referendum » (CAR) s’est lui aussi impliqué dans la contestation du pouvoir de Blaise Compaoré. En 2016, ce mouvement dont l’acronyme change de signification en devenant « Citoyens Africains pour la Renaissance », connait une forte contestation interne dirigée contre son président, Hervé Ouattara . C’est cette même année et conscient des accusations de « mauvaise gestion des deniers publics » faites à son endroit, que Kemi Seba le nomme représentant de son ONG, au Burkina. Cette nomination constitue pour Hervé Ouattara « un nouveau cap et une nouvelle vie dans la lutte ». En rejoignant l’ONG transnationale Urpanaf, cet acteur renforce ses positions au Burkina.

Des modes d’action issus de processus de diffusion directs et indirects.

Les « manifestations simultanées : quels processus de diffusion et d’adoption ?

Les mobilisations anti franc-CFA de l’année 2017, se sont déployées lors des « manifestations simultanées » des 7 janvier, 11 février et 19 août 2017. Kemi Seba explique que ce mode d’action lui a « été soufflé […] lors de stages à Téhéran », par « des cadres du Hezbollah […], des Vénézuéliens de la mouvance bolivarienne » et « des pasdarans ». Différentes sources disponibles sur le web, démontrent en effet que ce dernier a voyagé en Iran en 2015. Selon cette perspective, ce mode d’action aurait donc été diffusé par le biais de médiations directes, de personnes à personnes. Kemi Seba aurait en l’espèce agi en broker, en allant volontairement chercher depuis Dakar, des ressources opératoires au Moyen-Orient. Avant d’être adoptées, traduites et répétées à plusieurs reprises lors des mobilisations transnationales que nous étudions, ces « manifestations simultanées » auraient d’abord été expérimentées en Mauritanie afin de faire libérer des activistes anti-esclavagistes. Urpanaf a, selon Kemi Seba, « organisé à distance », en lien avec une association locale de défense des droits de l’homme , des « manifestations simultanées » dans « divers quartiers de Nouakchott ». Pour adapter ce mode d’action à l’échelle transnationale, lors des mobilisations qui nous importent, Kemi Seba explique que les différentes antennes d’Urpanaf et le Front Anti-CFA, se sont coordonnés via « la 3 G ou 4G », créant ainsi « une sorte de multiplex géopolitique », dont « le tempo » est donné par lui-même depuis Dakar. La ville devenant pour l’occasion, « la capitale de l’internationale contestataire ». Ces précisions, nous permettent de considérer que le mode d’action des « manifestations simultanées », s’est également diffusé à l’échelle transnationale, le « jour J », par le biais d’une médiation indirecte, par internet. Cela montre à quel point « ‘le réseau des réseau’ permet de redéfinir les frontières de l’action collective ».

Un point nous parait cependant à éclaircir. En effet, Kemi Seba explique, comme nous l’avons déjà dit, avoir approché des organisations altermondialistes en Afrique de l’ouest. Notre recherche a de plus démontré que des figures altermondialistes chevronnées comme Aminata Traoré, ont rejoint le Front Anti-CFA. Or il se trouve que le mode d’action des « manifestations simultanées », principe même du « Think global, act local » cher à l’altermondialisme, ressemble fortement aux « journées d’actions globales » initiées par le Peoples’ Global Action (PGA), une coordination altermondialiste radicale étudiée par Lesley Wood. Une étude qui affinerait le grain d’analyse en suivant le parcours d’autres « leaders informels » ayant participé aux mobilisations anti franc-CFA, permettrait de déterminer si oui ou non, certains militants du PGA ont rejoint ou formé Urpanaf ou le Front Anti-CFA, aux « manifestations simultanées ». Des « Vénézuéliens de la mouvance bolivarienne » rencontrés à Téhéran sont-ils par exemple d’anciens membres du PGA ? Si oui, ont-ils transféré via une médiation directe, ce mode d’action à Kemi Seba ?

Le cas du billet brûlé : un mode d’action diffusé, expérimenté puis momentanément abandonné avant d'être adapté et réutilisé.

Concernant l’épisode du billet brûlé, Kemi Seba explique en avoir mûri l’idée en procédant à une « relecture du Printemps arabe ». Cela lui a permis de réaliser « l’impact de l’acte de Mohamed Bouazizi », dont l’immolation par le feu le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid, allait déclencher un soulèvement inédit en Tunisie et partant, le « Printemps arabe». C’est dans ce cas par le biais d’une médiation indirecte, par la lecture et le visionnage de médias sur internet, que Kemi Seba a diffusé cet élément du Printemps arabe aux mobilisations anti franc-CFA. Notons que ce mode d’action a été adapté, puisqu’il a concerné l’immolation par le feu d’un billet et non d’une personne. Le leader d’Urpanaf écrit à ce sujet « hors de question il était, évidemment, d’envisager l’immolation d’un des nôtres. Le suicide est interdit dans l’africaine ontologie ». Avant de bruler ledit billet, il prend soin de cadrer son action dans le sens d’un geste « contre l’impérialisme » tout en ayant préalablement convié « la presse TV et internet » dans lesquelles il compte « beaucoup de sympathisants secrets ». Cette dernière remarque démontre que des journalistes sont partie prenante du « réseau d’activistes transnationaux » déjà évoqué. Ce mode d’action du billet brûlé, expérimenté une fois, n’a finalement pas été définitivement adopté dans sa mobilisation contre le franc CFA. En effet, après le procès que lui a été intenté par la BCEAO dans la foulée et au cours duquel il a fait quelques jours de prison, Kemi Seba n’a pas réitéré un mode d’action dont le coup se serait révélé pour lui, probablement trop élevé. Néanmoins, le samedi 16 mars 2023, à Fleury-Mérogis (Essonne) et en réponse au gouvernement français qui avait lancé une procédure contre lui pour lui retirer sa nationalité, Kemi Seba a réitéré ce mode d'action du document officiel brûlé destiné à mobiliser. Face caméra et tout en brulant son passeport français il déclarait: "Votre passeport, ce n’est pas un os que vous nous donnez ou nous retirez en fonction de notre degré de soumission vis-à-vis de vous, comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre ". Sur internet, de nombreux articles nationaux et internationaux ont par la suite rapporté cet évènement. La vidéo a quant à elle fortement circulé sur les réseaux sociaux.

Conclusions et discussions

Le but de cette étude était de tenter de déterminer quelles ont été, à travers les processus de genèse, structuration et modes d’action, les conditions de félicité de la transnationalisation des mobilisations anti franc-CFA de 2017. Nous avons pu, nous l’espérons, démontrer que le très médiatique Kemi Seba, y a joué un rôle certain. Il n’a cependant pas agi seul et ex nihilo. Il a profité d’une structure des opportunités politiques favorable et s’est possiblement appuyé à la fois sur des réseaux et sur le « mode de structuration » du mouvement altermondialiste. Un « espace transnational des mouvements sociaux africains » en pleine formation, lui a peut-être également servi de point d’appui pour structurer le Front Anti-CFA. Cette supposition rejoint la thèse de Lilian Mathieu selon laquelle « la mobilisation ne crée pas d’elle-même un nouveau collectif ; elle se base et se fonde sur une organisation collective plus ou moins informelle ou structurée, préalablement existante ». S’il fait office de « leader formel », Kemi Seba n’est cependant que la partie émergée et médiatique, d’un « réseau transnational d’activistes ». Une étude empirique, plus fine, centrée sur la trajectoire de la multitude d’acteurs voire de « leaders informels » qui composent ce réseau, permettrait de mieux comprendre à la fois le processus de transnationalisation des mobilisations anti franc-CFA de 2017 ainsi que l'activisme et les mobilisations dans lesquels prennent part Kemi Seba et Urpanaf aujourd'hui.

Depuis 2019, Kemi Seba et Urpanaf revendiquent d’avoir, par ces mobilisations, joué le rôle essentiel dans la remise sur agenda du projet de monnaie unique ouest africaine « ECO ». Ils assurent continuer à mobiliser à l’échelle transnationale, pour orienter sa mise en œuvre dans le sens qu’ils souhaitent. Le « leader formel » du Front Anti-CFA, précise néanmoins que l’acronyme « CFA » ne signifie pas seulement une opposition à la monnaie éponyme mais indique surtout une « résistance » contre le « Colonialisme Français en Afrique ». Il vise non seulement l’indépendance économique, mais aussi « la souveraineté militaire […], culturelle […] politique […] spirituelle » du continent. Pour ce faire, il a tissé des alliances notamment avec Alexandre Douguine, réputé proche de Vladimir Poutine, qu’il a rencontré à Moscou. Ce dernier a préfacé l’un de ses livres. L’objectif avoué de cette alliance est de liguer « des peuples à la base traditionnalistes et sédentarisés » contre « le danger de l’uniformisation du monde promue par le bloc globaliste de l’Occident ». Il s’agit nous semble-t-il ici d’un travail de transformation des cadres, dont le but est de donner à la lutte pour le développement et l’émancipation de l’Afrique un sens non pas ethnodifférencialiste, puisqu’il s’agit d’un projet panafricaniste et donc dans une certaine mesure universaliste, mais de différenciation voire d’opposition civilisationnelle à un occident jugé impérialiste et décadent. Kemi Seba s’inscrit en cela en partie dans l’idéologie développée par le même Alexandre Douguine dans son ouvrage « La Quatrième théorie politique-La Russie et les idées politiques du XXIème siècle » sans pour autant en adopter l’aspect expansionniste et totalitaire. En septembre 2021, Kemi Seba a apporté son soutien à Assimi Goïta, l’actuel dirigeant du Mali, dans sa volonté de tisser des liens avec le groupe paramilitaire russe Wagner et dans ses tensions avec les autorités françaises. D’après Europe 1, les services de renseignement français alertaient en janvier 2022 déjà sur une propagande pro-russe et anti française qui « s’appuie très largement sur une communauté panafricaniste ». Plus récemment, Kemi Seba a soutenu, suite au coup d’état mené au Niger le 26 juillet 2023, le « Conseil national pour la sauvegarde de la patrie » (CNSP) en déclarant notamment qu’« il s’agit uniquement de la guerre entre l’impérialisme occidental, et ceux qui lui résistent ». Il s’est opposé à toute intervention de la CEDEAO en lui intimant de ne pas être « du mauvais côté de l’Histoire ». Au cours d’un « live » diffusé sur sa page Facebook et datant du 14 août dernier il déclarait : « nous sommes avec le général Tchiani, je lui parle régulièrement et je n’ai même plus de tabou à le dire […] le M62 (mouvement de la société civile nigérienne très actif contre la présence militaire de la France au Niger) nous sommes connectés plus que jamais ». Dans un autre live datant du 28 août 2023, il parlait de « mon grand frère et ami avec qui je m’entretiens régulièrement, le général Tchiani » et de « nos braves frères et sœurs avec qui nous sommes coordonnés, que je vous demande tous de féliciter, des frères du M62, qui se sont mobilisés, qui se mobilisent, qui se mobilisaient encore hier pour dire nous ne voulons plus de l’armée française, nous ne voulons plus de l’ambassadeur de France, nous ne voulons plus de la FrançAfrique qui a tué nos pères, qui a tué nos grands-pères, qui a tué nos mères, qui a tué nos grands-mères ».

Ces propos laissent entendre que le général Tchiani ainsi que le mouvement civil nigérien du M62 sont partie prenante du « réseau transnational d’activistes » évoqué précédemment mais aussi que Kemi Seba et son ONG, Urpanaf, seraient directement impliqués dans les événements en cours au Niger.

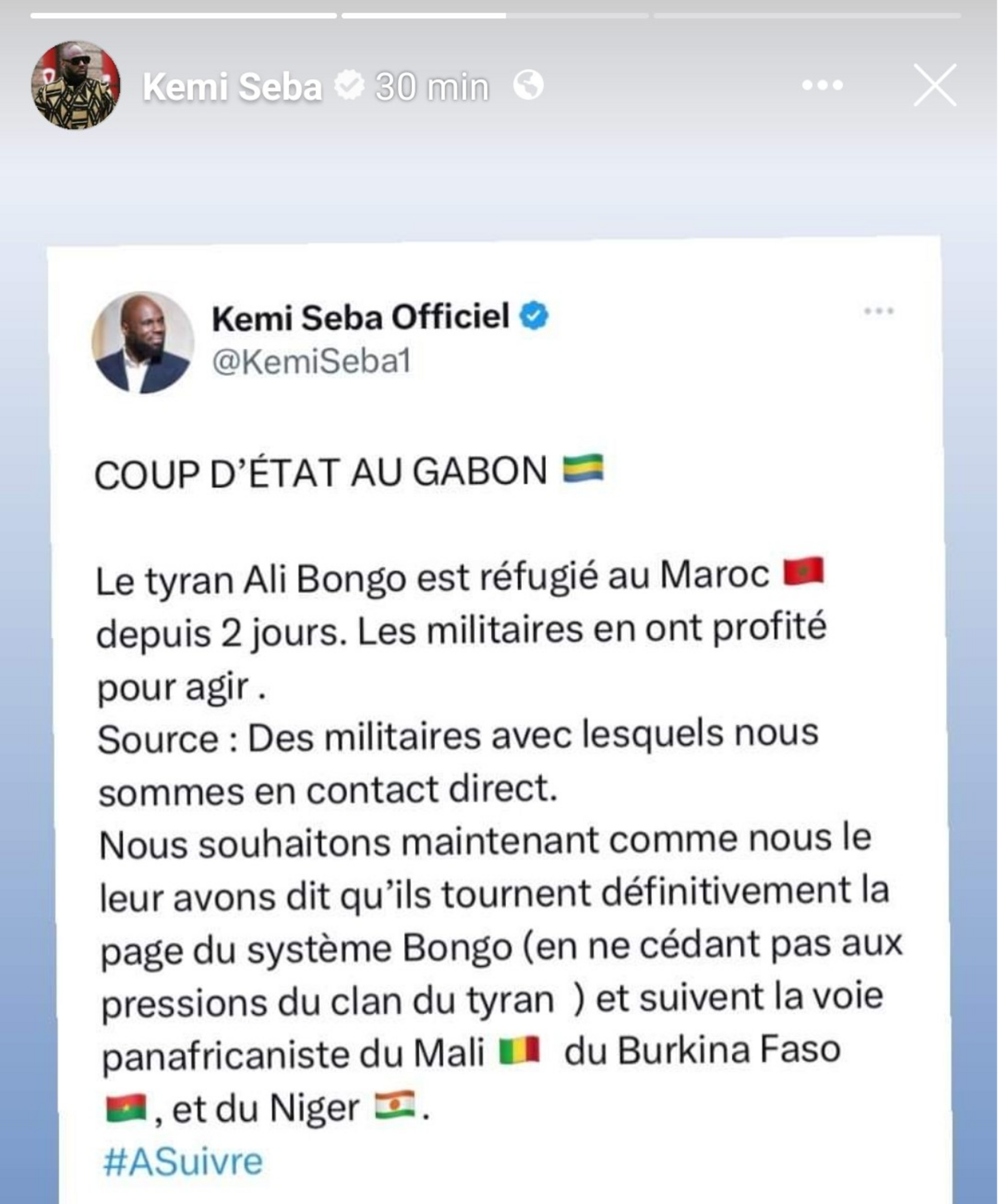

De la même façon, suite au coup d’état mené le 30 août 2023 contre Ali Bongo au Gabon, Kemi Seba publiait sur le live de sa page Facebook un texte dans lequel il assurait que « le tyran Ali Bongo est réfugié au Maroc depuis 2 jours » et que par conséquent « les militaires en ont profité pour agir » en précisant que sa source était « des militaires avec lesquels nous sommes en contact direct ». Là encore, le dirigeant d’Urpanaf laissait à penser que des militaires, cette fois-ci Gabonais, étaient partie prenante de son « réseau transnational d’activistes ». Néanmoins, la supposition de l’exil marocain du dirigeant gabonais s’étant révélée fausse, puisque ce dernier était en réalité détenu au palais présidentiel à Libreville, et les raisons et objectifs de la prise de pouvoir par Brice Oligui Nguema, chef de la garde présidentielle d’Ali Bongo, n’étant à ce moment-là pas encore claires pour les observateurs, Kemi Seba publiait alors le 31 août 2023, un nouveau live sur sa page Facebook. A travers ce dernier, intitulé « Gabon : coup d’Etat militaro-populaire souverainiste, ou querelle familiale au Haut Ogooué validée par la FrançAfrique », le Franco-Béninois changeait de discours en tentant cette fois de mettre la pression sur Brice Oligui Nguema afin d’orienter son discours dans le sens de son combat. Cela pourrait démontrer que l’activisme de Kemi Seba n’est pas à la source des prises de pouvoir militaires qui se déroulent actuellement en Afrique mais que ce dernier se proposerait, une fois celles-ci lancées, d’offrir sa force de frappe médiatique à leurs leaders, de les appuyer auprès des masses africaines, uniquement si ces deniers acceptent d’endosser sa vision du panafricanisme, de la mettre en pratique, ou au contraire de les dénoncer à la vindicte populaire s’ils n’acceptent pas de s’inscrire dans ses combats. Kemi Seba et Urpanaf se comporteraient en l’espèce en puissants lobbyistes certes mais en aucun cas comme une force motrice révolutionnaire. Selon cette logique également, il se pourrait que les militaires ayant pris le pouvoir acceptent de s’inscrire, sincèrement ou de façade, dans la logique panafricaniste telle que la conçoit Kemi Seba par « opportunisme » comme l’écrit Éric Agrikoliansky car cela leur permettrait « d’accumuler à l’extérieur des espaces nationaux des ressources pour renforcer des positions fragiles en leur sein » (Agrikoliansky, 2014). En reprenant le discours de Kemi Seba, les militaires nouvellement au pouvoir renforceraient, selon cette hypothèse, leur pouvoir interne naissant et donc fragile.

Dans un rapport daté de juin 2023 consacré au « thématiques, acteurs et fonctions du discours anti-français en Afrique francophone », l’Institut français des relations internationales (IFRI) qualifiait Kemi Seba d’« étoile centrale » parmi les « tribuns néo-panafricanistes » qui font avancer le discours anti politique française en Afrique de l’ouest. Une étude qui s’inscrirait dans la continuité du présent papier permettrait d’analyser le degré réel d’implication de Kemi Seba, d’Urpanaf et du « réseau transnational d’activistes multiscalaire » sur lequel il semble s’appuyer, et dont tous les acteurs n’adhèrent pas forcément à toutes les thèses politiques ou identitaires du « leader formel », dans les évolutions économiques et géopolitiques ci-dessus évoquées.

Bibliographie

Sources émanant des acteurs revendiqués ou liés aux mobilisations anti franc-CFA de 2017 :

Ouvrages

Seba Kemi, L’Afrique libre ou la mort, 3ème édition, Marseille : Fiat Lux, 2021 [1ère éd. 2018], 191 p.

Seba Kemi, Supra-négritude, 6ème édition, Marseille : Fiat Lux, 2021 [1ère éd. 2013], 225 p.

Agbohou Nicolas, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique - Pour une monnaie africaine et la coopération sud-sud, Paris : Editions SOLIDARITE MONDIALE A.S, 2000, 294p.

Nubukpo Kako et al. (dirs.) Sortir l’Afrique de la servitude monétaire-A qui profite le franc CFA ? Paris : La Dispute, 2016, 243p.

Articles

Communiqué de presse, « Le Front anti Franc CFA est lancé », Plateforme d’échanges et de partages sur l’Afrique et la diaspora, publié le 5 janvier 2017, disponible sur http://www.ayong.fr/pages/news/articles/page-78.html, consulté le 23 février 2022.

« Que la France dégage… », PressAfrik, publié le 17 septembre 2017, disponible sur https://www.pressafrik.com/Que-la-France-degage--Front-anti-Franc-CFA_a170708.html, consulté le 23 février 2022.

Vidéos

Kemi Seba, « Panafricanisme 2.0 ? », YouTube, Thinkerview, vidéo diffusée en direct le 21 novembre 2018, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=TQPjPeeP9dI, consulté le 23 février 2022.

« #64 LeChairman & Kemi Seba parlent Guinée, Kadhafi, Cedeao,Négrophobie, Russie-Afrique,Géo Politique », YouTube, OuiHustle, vidéo diffusée le 27 octobre 2021, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=3s92dqawWS8, consultée le 23 février 2022.

Sites web et réseaux sociaux

Page d’accueil du site internet du « Centre Amadou Hampâté Bâ », disponible sur https://www.centreamadouhampateba.org/, consultée le 23 février 2022.

« Kemi Seba Officiel » (page Facebook). Disponible sur https://fr-fr.facebook.com/KemiSebaOfficial

« Kemi Seba Officiel » (page youtube). Disponible sur https://www.youtube.com/channel/UCZAtrvoju_bYM3fEOes7AEA

« Urgences Panafricanistes » (Site web). Disponible sur https://urpanaf.org/

Ressources sur les mobilisations et les acteurs anti franc-CFA de 2017 :

Articles de presse analysant les mobilisations anti franc-CFA

Caroline Christinaz, « les francs CFA brûlés par Kemi Seba enflamment les réseaux sociaux », Le Temps, publié le 4 septembre 2017. Disponible sur https://www.letemps.ch/opinions/francs-cfa-brules-kemi-seba-enflamment-reseaux, consulté le 24 février 2022.

Cettour-Rose Dominique, « Sénégal, le geste de trop de Kemi Seba contre le franc CFA », franceinfo Afrique, publié le 29 août 2017. Disponible sur https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/senegal-le-geste-de-trop-de-kemi-seba-contre-le-franc-cfa_3059457.html, consulté le 23 février 2022.

« Front anti-CFA, mobilisation dans 30 villes du monde le 11 février », Le nouvel Afrik.com, publié le 2 février 2017. Disponible sur https://www.afrik.com/front-anti-cfa-mobilisation-dans-30-villes-du-monde-le-11-fevrier, consulté le 23 février 2022.

« Monnaie, mobilisation contre le franc CFA en Afrique », Libération, rubrique « internationale-Afrique », publié le 8 janvier 2017. Disponible sur https://www.liberation.fr/planete/2017/01/08/mobilisation-contre-le-franc-cfa-en-afrique_1539883/, consulté le 23 février 2022.

Articles scientifiques évoquant ou analysant les acteurs des mobilisations anti franc-CFA

Fourreau Éric, « Aminata Traoré, entretien », Nectart, vol.6, n°1, 2018, pp 12-19.

Haeringer Nicolas, « Y’en a marre, une lente sédimentation des frustrations-Entretien avec Fadel Barro », Mouvements, vol.69, n°1, 2012, pp. 151-158.

Taussig Sylvie, Théorie d’une troisième voie : un altermondialisme de l’extrême droite. Al TAHALOUF, Coalition militaire islamique pour combattre le terrorisme 2021. ⟨hal-03268177⟩, disponible sur https://imctc.org/fr/eLibrary/Articles/Pages/article27062021.aspx, consulté le 23 février 2022.

Ressources web évoquant ou analysant les acteurs des mobilisations anti franc-CFA

Alfa Shaban Abdur Rahman, « Anti-CFA activist Kemi Seba is 2017 Africanews Personality of the Year », publié le 3 janvier 2018, disponible sur https://www.africanews.com/2018/01/03/anti-cfa-activist-kemi-seba-is-2017-africanews-personality-of-the-year/, consulté le 23 février 2022.

Article « Citoyens Africains Pour la Renaissance (CAR) », page web Gouvernance en Afrique, disponible sur http://www.afrique-gouvernance.net/bdf_organisme-677_fr.html, consultée le 23 février 2022.

Article Wikipédia « Kemi Seba », citant Stephen Smith et Géraldine Faes, Noir et Français !, 2006, disponible sur https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9mi_S%C3%A9ba, consulté le 23 février 2022.

Article Wikipédia « VoxAfrica », disponible sur https://fr.wikipedia.org/wiki/VoxAfrica, consulté le 23 février 2022.

Belem Hamidou, cité par Desportes Coline, « Les discours de l’ONG Urgences Panafricanistes : sémiotique d’une (con)quête aux stratégies en questionnement », OpenEdition, Hypothèses, disponible sur https://jcea.hypotheses.org/1162, consulté le 23 février 2022.

Cheikh Dieng, « Idriss Déby appelle les pays africains à se débarrasser du Franc CFA », LE NOUVEL AFRIK.COM, publié le 14 août 2015, disponible sur https://www.afrik.com/idriss-deby-appelle-les-pays-africains-a-se-debarrasser-du-franc-cfa, consulté le 23 février 2022.

Cochimau S.Houngba, « Panafricanisme : Kemi Seba rejette une distinction américaine », publié le 25 mars 2018, disponible sur https://archives.beninwebtv.com/2018/03/panafricanisme-kemi-seba-rejette-distinction-americaine/, consulté le 23 février 2022.

Clémençot Julien, « Voxafrika, la chaine qui monte », Jeune Afrique, article publié le 19 octobre 2010, disponible sur https://www.jeuneafrique.com/194461/culture/voxafrica-la-cha-ne-qui-monte/, consulté le 23 février 2022.

Delpierre Antoine, « Franc CFA : retour sur la longue histoire de la lutte contre un symbole de la colonisation », vidéo diffusée le 22 décembre 2019. Disponible sur https://information.tv5monde.com/video/franc-cfa-retour-sur-la-longue-histoire-de-la-lutte-contre-un-symbole-de-la-colonisation, consultée le 23 février 2022.

De Souza Olivier, « Au Bénin, Kemi Seba révèle des sources de financement de sa lutte contre le franc CFA », Le Monde Afrique, publié le 30 octobre 2017. Disponible sur https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/10/30/au-benin-kemi-seba-revele-les-sources-de-financement-de-sa-lutte-contre-le-franc-cfa_5207943_3212.html

Hamidou Anne, « La fin du franc CFA mérite mieux qu’une tribu de farceurs », chronique Le Monde Afrique, publié le 22 août 2017. Disponible sur https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/22/la-fin-du-franc-cfa-merite-de-meilleurs-acteurs-qu-une-tribu-de-farceurs_5175206_3212.html, consulté le 23 février 2022.

« Kemi Seba : gourou ou leader politique ? », blog L’Arène nue, créé et dirigé par Coralie Delaume, 20 avril 2010, disponible sur http://l-arene-nue.blogspot.com/2011/02/kemi-seba-gourou-ou-leader-politique.html, consulté le 23 février 2022.

Konsack Louis, « Soutien ! Kemi Seba rencontre Mahmoud Ahmadinejad en Iran », blog le monde à l’envers, publié le 23 mars 2015, disponible sur https://lemondealenversblog.wordpress.com/2015/03/23/soutien-kemi-seba-rencontre-mahmoud-ahmadinejad-en-iran/, consulté le 24 février 2022.

Kouaman Marcus, « Citoyens Africains pour la Renaissance (CAR) : des membres annoncent leurs (…) », Lefaso.net, disponible sur https://lefaso.net/spip.php?page=web-tv-video&id_article=73908&rubrique2, consulté le 23 février 2022.

Romelo Odile et Verriere Lisa, « Les mouvements de jeunesse en Afrique : le cas de Balai Citoyen au Burkina Faso », Classe internationale, publié le 4 janvier 2018, disponible sur https://classe-internationale.com/2018/01/04/les-mouvements-de-jeunesse-en-afrique-le-cas-de-balai-citoyen-au-burkina-faso/ , consulté le 23 février 2022.

Sossou Ignace, « Russie : Kemi Seba reçu par Alexandre Douguine, l’idéologue de Vladimir Poutine », Bénin Web TV, publié le 13 décembre 2017, disponible sur https://archives.beninwebtv.com/2017/12/russie-kemi-seba-recu-alexandre-douguine-lideologue-de-vladimir-poutine/, consulté le 24 février 2022.

Touré B., « Forum social mondial : Bamako portera la voix de l’Afrique », l’Essor, n°15609, publié le 28 décembre 2005, disponible sur https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.essor.gov.ml%2Fcgi-bin%2Fview_article.pl%3Fid%3D11513, consulté le 23 février 2022.

Ressources autour et au-delà des mobilisations anti franc-CFA de 2017 :

Bouazzouni Nora, « Mohamed Bouazizi, l’immolation qui a déclenché le printemps arabe », Franceinfo Afrique, publié le 17 décembre 2013, disponible sur https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/mohamed-bouazizi-l-immolation-qui-a-declenche-le-printemps-arabe_459202.html, consulté le 23 février 2022.

Communiqué de la Présidence de la République, en date du 15 mars 2017, sur les relations franco-ivoiriennes, texte intégral. Disponible sur https://www.vie-publique.fr/discours/202419-presidence-de-la-republique-15032017-relations-franco-ivoiriennes, consulté le 23 février 2002.

« Conférence de presse de Kemi Seba sur son soutien à Assimi Goïta », Youtube, Universal News Tv, vidéo publiée le 23 septembre 2021, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=XowwcX2eZH0, consultée le 24 février 2022.

« Coup d’Etat au Niger : qu’est-ce que le mouvement M62, qui réclame le retrait des militaires français ? », franceinfo, article publié le 2 août 2023. Disponible sur https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/niger/coup-d-etat-au-niger-qu-est-ce-que-le-mouvement-m62-qui-reclame-le-retrait-des-militaires-francais_5985620.html, consulté le 3 septembre 2023.

Diawara Malick , (2016), « Nous sommes dans l’esprit d’un vrai partenariat », ENTRETIEN. À l'entame d'une visite d'État de quatre jours en France, le président du Sénégal s'est confié au "Point Afrique, publié le 19/12/2016 à 08h41 - Modifié le 19/12/2016 à 10h06. Disponible sur https://www.lepoint.fr/afrique/senegal-macky-sall-nous-sommes-dans-l-esprit-d-un-vrai-partenariat-19-12-2016-2091498_3826.php

Douguine Alexandre, La Quatrième théorie politique-La Russie et les idées politiques du XXIème siècle, Ars Magna, 2016, 338 p.

« Eco-Franc Cfa : Kemi Seba appelle à la RESISTANCE », Youtube, Kemi Seba officiel, vidéo publiée le 18 juillet 2019, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=UpjT6_H9u0k, consultée le 24 février 2022.

« Gabon : coup d’Etat militaro-populaire souveainiste, ou querelle familiale au Haut Ogooué validée par la FrançAfrique », Kemi Seba, live Facebook du 31 août 2023, disponible sur https://www.facebook.com/KemiSebaOfficial/videos/1314079879233349, consulté le 3 septembre 2023.

Jauvert Vincent, « Le Raspoutine de Poutine », L’OBS, publié le 3 mai 2014, disponible sur https://www.nouvelobs.com/monde/ukraine-la-revolte/20140503.OBS6009/le-raspoutine-de-poutine.html, consulté le 24 février 2022.

« Kemi Seba avertit la CEDEAO et la France suite à leur volonté d’agresser le Niger », Kemi Seba, live Facebook du 14 août 2023, disponible sur https://www.facebook.com/KemiSebaOfficial/videos/157430334046739, consulté le 3 septembre 2023.

« Kemi Seba, « coup d’Etat au Gabon », capture écran du 30 août 2023 :

Agrandissement : Illustration 2

Marturin ATCHA, « Kemi Seba avertit la CEDEAO : Ne faites pas l’erreur d’attaquer le Niger », Afrique sur 7, publié le 5 août 2023, disponible sur https://www.afrique-sur7.ci/494360-kemi-seba-avertit-la-cedeao-ne-faites-pas-lerreur-dattaquer-le-niger, consulté le 10 août 2023.

« NIGER, KEMI SEBA RÉPOND À MACRON , À L’AMBASSADEUR DE France, ET AU GOUVERNEMENT BÉNINOIS », Kemi Seba, live Facebook du 28 août 2023, disponible sur https://www.facebook.com/KemiSebaOfficial/videos/1105611490418271, consulté le 3 septembre 2023.

« Mauritanie : une manifestation anti-esclavagiste interdite à Nouakchott », RFI, publié le 11 octobre 2016, disponible sur https://www.rfi.fr/fr/afrique/20161011-mauritanie-une-manifestation-antiesclavagiste-interdite-nouakchott, consulté le 24 février 2022.

Molinié William, « Mali : comment la Russie tente de discréditer la France », Europe 1, publié le 23 janvier 2022, disponible sur https://www.europe1.fr/societe/mali-comment-la-russie-tente-de-discrediter-la-france-4089476, consulté le 24 février 2022.

Vircoulon Thierry, Antil Alain et Giovalucchi François, « Thématiques, acteurs et fonctions du discours anti-français en Afrique francophone », Études de l’Ifri, Ifri, juin 2023, 52 p.

Ouvrages et outils généraux sur les mouvements sociaux et les mobilisations transnationales :

FILLIEULE Olivier, MATHIEU Lilian et PECHU Cécile, Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris : Presses de Sciences Po (coll. Références), 2009, 651 p.

KECK Margaret E. et SIKKINK Kathryn, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics, Ithaca / Londres: Cornell University Press, 1998, 228 p.

MATHIEU Lilian, Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, Paris : Textuel, 2004, 206 p.

NEVEU Érik, Sociologie des mouvements sociaux, Paris : La Découverte (coll. Repères), 2015, 6ème édition [1996], 127 p.

Articles sur les mouvements sociaux et mobilisations transnationales

Agrikoliansky Éric, « Leaders », in Fillieule Olivier, Mathieu Lilian et Péchu Cécile, Dictionnaire des mouvements sociaux, 2e édition, Paris : Presses de Sciences Po (coll.Références), 2020, pp. 344-349.

Cinalli Manlio, « Analyse de réseaux », in Fillieule Olivier, Mathieu Lilian et Péchu Cécile, Dictionnaire des mouvements sociaux, 2e édition, Paris : Presses de Sciences Po (coll.Références), 2020, pp. 38-43.

Contamin Jean-Gabriel, « Analyse des cadres », in Fillieule Olivier, Mathieu Lilian et Péchu Cécile, Dictionnaire des mouvements sociaux, 2e édition, Paris : Presses de Sciences Po (coll.Références), 2020, pp. 44-50.

Fillieule Olivier, « Carrière militante », in Fillieule Olivier, Mathieu Lilian et Péchu Cécile, Dictionnaire des mouvements sociaux, 2e édition, Paris : Presses de Sciences Po (coll.Références), 2020, pp. 91-97.

Fillieule Olivier et Mathieu Lilian, « Structure des opportunités politiques », in Fillieule Olivier, Mathieu Lilian et Péchu Cécile, Dictionnaire des mouvements sociaux, 2e édition, Paris : Presses de Sciences Po (coll.Références), 2020, pp. 573-580.

Granjon Fabien, « Médias », in Fillieule Olivier, Mathieu Lilian et Péchu Cécile, Dictionnaire des mouvements sociaux, 2e édition, Paris : Presses de Sciences Po (coll.Références), 2020, pp. 378-385.

Mathieu Lilian, « Des mouvements sociaux à la politique contestataire : les voies tâtonnantes d’un renouvellement de perspective », Revue française de sociologie, Éditions Technip & Ophrys, vol.45 n°3, 2004, pp. 561-580.

ROMANOS Eduardo, « From Tahrir to Puerta del Sol to Wall Street: The Transnational Diffusion of Social Movements in Comparative Perspective », Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, no 154, avril-juin 2016, pp. 103-118.

Siméant Johanna, « 6. La transnationalisation de l’action collective », in AGRIKOLIANSKY Éric, FILLIEULE Olivier et Sommier Isabelle (dirs.), Penser les mouvements sociaux, Paris : La Découverte (coll. Recherches), 2010, pp. 121-144.

Siméant-Germanos Johanna, « Transnational/internationalisation », in Fillieule Olivier, Mathieu Lilian et Péchu Cécile, Dictionnaire des mouvements sociaux, 2e édition, Paris : Presses de Sciences Po (coll.Références), 2020, pp. 593-601

TARROW Sidney, « La contestation transnationale », Cultures et conflits, été-automne 2001, no 38-39, « Sociologie de l’Europe. Mobilisations, élites et configurations institutionnelles », pp. 187-223

WAGNER, Anne-Catherine, « La place du voyage dans la formation des élites », Actes de la recherche en sciences sociales, vol.5, n°170, 2007, pp. 58-65

WOOD Lesley J., « Breaking the Bank & Taking to the Streets: How Protesters Target Neoliberalism », Journal of World-Systems Research, vol. 10, n°1, 2004, pp. 69–89.